قراءة

د. أحمد هادي باحارثة

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 1 .. ص 66

رابط العدد 1 : اضغط هنا

علي أنيس الكاف بحاثة وموثق، عرفته ذات ليلة من ليالي سيئون العلمية في أحد منتدياتها الثقافية، فألفيته شابًا خلقه الله ليملأ البلاد علمًا ونورًا، تهوي إليه الأفئدة بما يزرع فيها من سمو العلم وعلو الخلُق، ثم ولجت بيته برجلي اليمنى فلقيت فيه كل ما باحث يتمنى، فلديه الآلاف من الوثائق الورقية والفلمية التي يندر وجودها في بيوت أمثاله من الباحثين والمهتمين بالشأن التاريخي بحضرموت، يحرص على حفظها بصونها ونشرها، فيؤلف منها ويعطي منها لمن يبتغي البحث والتأليف، ومما ألفه وطبعه منها كتاب (الحركة الإصلاحية في حضرموت) عبر ما يحتفظ به من وثائق مؤتمري الشحر وسنغافورة المنعقدين في الربع الأخير من عقد العشرينيات من القرن العشرين، وهو يدل على ما لديه من حس سياسي وشعور وطني تجاه بلاده الحضرمية التي تشق طريقها في موج كالجبال .

قال المؤلف أنه وضع الكتاب عن مؤتمري الإصلاح بسنغافورا “توثيقًا لهما بعيدا عن آراء من أيدهما أو من عارضهما”، وذلك “بهدف الاستفادة من الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات، ونبذ الفرقة، ومعرفة التاريخ”، أي أن مهمته عرض محض لفعاليات ذينك المؤتمرين، ولما انبثق عنهما من وثائق ومراسلات في الملاحق .

وخلال ذلك ترجم لبعض الأعلام المذكورين في الكتاب، وهم: السلطان علي بن منصور الكثيري، والسلطان صالح بن غالب القعيطي، والسيد أبو بكر بن شيخ الكاف، والشيخ الحجازي الطيب الساسي، والسيد عبد الرحمن بن شيخ الكاف، والسيد إبراهيم السقاف .

ومن خلال الكتاب عرفنا أن أول لقاء بين الطيب الساسي والسلطان عمر القعيطي كان عقب نجاح مساعي الصلح مع الحموم حيث أرسل مندوبًا عن الكثيريين، وتمت المقابلة، ثم أرسل السلطان عمر رسالة للطيب يخبره بسفره للهند ونيابة صالح عنه، ومع هذا تنصل السلطان عمر فيما بعد من الساسي وعده رجلا غريبا لا يعرف شيئًا عن المشهد الحضرمي .

وقد بدأت فكرة الإصلاح بعد نجاح التوفيق والصلح بين الحموم والقعطة، وتبودلت الرسائل بشأنه، ثم كان بداية التحرك العملي برسالة وجهها أبو بكر الكاف للسلطان صالح الذي كان حينها ينوب عن عمه السلطان عمر في إدارة السلطنة القعيطية، وقد كتب الكاف رسالته بالاتفاق مع سلاطين الكثيرية للحضور للساحل لهذا الغرض، وعليه فإن المبادرين للصلح هم آل الكاف مع آل كثير، كمبادرين للإصلاح عمومًا، وسعيًا لإحراز مكسب سياسي بعد أن حوصروا باتفاقية 1918 التي جعلت سلطنتهم مجرد لواء قعيطي حسب تعبير بعض المؤرخين .

ثم وجه لهم السلطان صالح دعوة رسمية تأذن لهم بالحضور، فانطلق وفدهم إلى المكلا، مكونًا من ستة عشر فردًا من بينهم أحد عشر من العلويين، ومعهم الطيب الساسي، وقد أشار المؤلف لرسالة من الساسي وصف فيها مراسيم استقبال الوفد، لكن لم يذكرها في الملاحق ولا موضع حصوله عليها، وأشار أيضًا في الهامش لكتاب يدعى رحلة الأسفار لابن شهاب، دون إيضاحات أو بيانات عنه، ثم بدأت جلسات المؤتمر الأول في المكلا بين الجانبين، وذكر المؤلف أسماء المشاركين من الوفد الكثيري، ولم يذكر من الجانب القعيطي سوى السلطان صالح، فهل حضر وحده ؟

ثم عنون المؤلف لكلمة الجانب الكثيري بعنوان (كلمة الوفد الحضرمي !!) ولعله قصد المفهوم العرفي لحضرموت المقتصر على جزء من الوادي. ووصف الكلمة بالملخص ولا ندري من قام بالتلخيص، وأين الكلمة نفسها ؟ ولم يذكر أن من ألقى الكلمة وربما كتبها أيضًا هو الساسي، وعرفنا ذلك من خلال كلمة السلطان القعيطي، فهل يعد هذا الصنيع لائقًا من ذلك الوفد الذي تجشم عناء السفر عبر رؤوس الجبال وبطون الأودية وفي الأخير يعتمدون بالكامل على شخص الساسي حتى أنه هو من يكتب لهم ويتكلم بالنيابة عنهم في ذلك الموقف الخطير، وكيف نظر صالح لهذا الأمر، وقد أشار لذلك في كلمته حين قال مخاطبًا الوفد المشتمل على تلك الوجاهات: “أجاد الفاضل الساسي في إيضاح ما تكنه صدوركم”، هل فيه لمز لهم أنهم لم يستطيعوا أن يعبروا بمرادهم على شرفه وأهميته إلا عبر هذا الغريب .

ووجه السلطان صالح في كلمته بصياغة خطة عمل للإصلاح، ووصفها بثلاث صفات: عاجلة، سليمة، عادلة، وعليها أن تمر بمصفاتين: الأولى: أهل الحل والعقد، والثانية: الفحص، دون تحديد المقصود بالفحص، ومن هو الفاحص وما معاييره وآلياته، فهو هنا كأنه يضع عقد تحت المنشار وعصا بين الدواليب، ومبكرًا يضع بجوار خطة العمل التي يطالب بها خط رجعة له إذا لم تأت على حسب مراده.

لقد كان حذرًا في كلمته، ينذر بالفشل المسبق ثلاث مرات بثلاث صيغ:

فأولها: استشهاده بقول الشاعر:

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى

ثانيها: استشهاده بالمثل حيث قال : “لئلا نرجع مما نحن بصدده بخفي حنين” .

ثالثها: استشهاده بنصف بيت آخر في قوله: “قد يعرض لنا بعض العوارض، وقد تجري الرياح بما لا تشتهي السفن” .

وقد غلب على المقترحات والمناقشات والقرارات الطابع الأمني والاستخباراتي، ما عدا الأول الذي دعا إلى إقامة كيان فيدرالي يجمع السلطنتين تحت اسم تردد بين الدولة والمملكة، ولم نعرف عن المقترحات التي ذكرها أخيرا هل نوقشت حقًا؟ ولم هي موجودة في ورقة قديمة، وبخط من كتبت، وهل كتبت في حين الانعقاد للمؤتمر، ربما تكون قد قدمت لكنها تحظ بالنقاش، أو نوقشت ورفضت لعدم ذكرها في ما سبق .

وذكر المؤلف أن مفاوضات المكلا استمرت حتى انتهت بقرارات وقع عليها السلاطين، ثم قال في الهامش إنه لم يعثر على نصها، فكيف إذن حصل على معلومات بوجود قرارات جرى التوقيع عليها، وإلا تكون القرارات هي ما أوردها مسبقًا حيث قال: “وتقرر في المؤتمر تنفيذ المواد الآتية”، وذكر أربع قرارات. فلم لا تكون هي المقصودة، ومن ثم لم يكن هناك داع لتلك العبارة الهامشية من أصله، والاكتفاء بذكر البلاغ الأول، وهي قرارات منشورة في الصحافة حسب مرجع المؤلف، والبلاغ هو نفسه تكرار لتلك القرارات، واصطبغ بالطابع الأمني ولم يشر لأي اتحاد أو مجالس مشتركة .

ثم تناول المؤلف انتقال أعضاء المؤتمر إلى مدينة الشحر، وذكر من انضم إليهم ممن قدم من الوادي من شخصيات كثيرية وعلوية، وما زال ممثلو الساحل أو الجانب القعيطي في منطقة الظل، مع أن المؤلف مرجعه صحيفة (حضرموت) الصادرة بإندونيسيا فهل هي من اكتفى بذكر أعضاء الجانب الكثيري وحسب، وذكر آخرين دون مرجع يدلل على حضورهم، من بينهم علي بن صلاح القعيطي، مع أن مترجمه وكاتب سيرته لم يذكر عنه ذلك الحضور أو تلك المشاركة، ثم أفصح في أثناء السياق عن اثنين من الجانب القعيطي هما (أبو بكر بن حسين المحضار، وأحمد بن ناصر البطاطي)، دون أن يشير إلى موقعهما الوظيفي أو السياسي الكبير في الدولة القعيطية .

ثم عطف المؤلف على ذكر نص معاهدة الشحر المكونة من ثلاثة عشر بندًا، أتت على النحو الآتي:

ستة بنود منها ذات مهام وترتيبات أمنية محضة، تتضمن التعاون على فرض الأمن سواء بالوسائل السلمية أو بالقوة (1)، والموقف من القبائل المناوئة (2)، والموقف من الخصوم السياسيين للسلطنتين (3)، وتأمين السبل (4)، وتأسيس قوة عسكرية لحمايتهما (6)، الجوازات وحركة الأفراد بينهما (7) .

ثلاثة بنود (9. 10. 11) تتعلق بتكوين الجمعية الوطنية، ولم تحدد مهمتها إلا بكلمة عامة فضفاضة هي (الإصلاحات) دون بيان طبيعتها، لكن نصوص المعاهدة الشحرية كانت حريصة على محاصرتها أو تقييدها بأمرين: خضوعها للمعاهدات الموقعة مع الإنجليز، وعدم إخلالها بمركز الدولتين، دون تحديد للمقصود بذلك المركز وحدود الإخلال، أما عضوية الجمعية فهي مفتوحة لتشمل “جميع الوطنيين في الداخل والمهجر”، ومع ذلك لم تتضمن المعاهدة قرارًا نافذًا بتشكيلها وإنما بصيغة الدعوة لذلك “يجب أن تتألف جمعية وطنية عامة”، فعلى من تجب وأولئك هم قادة القوم وصفوتهم .

بند (5) يتعلق بتبادل المندوبين بين السلطنتين، وبند (8) ينص على إصدار بلاغ بالمعاهدة وطباعته، وبند (12) يقر إرسال وفد للمهجر الحضرمي في جاوة على وجه الخصوص دون بيان سبب الاقتصار عليها دون سائر المهاجر الحضرمية في آسيا فضلا عن شرق إفريقيا، (ربما لاحتدام الخلاف الاجتماعي فيها، مع أن محاور مشروع الإصلاح كانت أشمل من ذلك، وتهم الجميع)، أما بند (13) فهو ذو طبيعة إجرائية محضة .

أما البلاغ الرسمي الذي أسفر عنه المؤتمر فكان ذا طبيعة أمنية محضة، وكأنه صادر عن مصدر مسئول بوزارة الداخلية لإحدى الدول العربية ذات النظام البوليسي !!

ثم ذكر المؤلف عودة وفد الداخل والاستقبال الفرائحي لقدومهم، فقد أقيم في تريم حفل ألقيت فيه الخطب الرنانة، منها كلمة متفائلة مستبشرة لأحد أعضاء الوفد، هو عبد الإله محمد الكاف، وهو تفاؤل نابع من ذات الخطيب وأمانيه أكثر من كونه مترجمًا لمقررات المؤتمر وبنوده، ومما يلفت في كلمته نعت الشعب بصفة (المقدس)، وهي وصف غير معهود في وصف الشعب إلا ما كان من اليهود الذين يصفون أنفسهم بشعب الله المختار .

ثم تحدث عن خطوات الشروع في تنفيذ تلك القرارات، ومن بينها تبادل المندوبين بين السلطنتين، وأُرسلت قوة يافعية مكونة من سبعين فردًا رابطت قريبًا من مدينة تريم، ثم سعي أتى منفردًا من جانب واحد هو جانب الداخل (كثيري علوي)، لصياغة مشروعي الجمعية الوطنية والنظام الفيدرالي بين السلطنتين، وواضح أن الجانب القعطوي لم يكن متحمسًا لهما آنذاك، وليس في باله .

ثم أتى المؤلف بسياق آخر فأشار إلى وثيقة وقعت بين السلطانين الكثيري والقعيطي، وقد فاجأنا بها فلا نعرف متى وقعت، أهي جزء من وثائق المؤتمر أم وقعت بعده، ثم أخبرنا المؤلف بأن أصل الوثيقة في حوزته، ولم يفسر لنا لم أعرض عن نشرها مع أنها من متعلقات موضوع كتابه.

وفي الصفحة التالية سلط الضوء على اجتماع عقد في تريم حضره نخب من سيئون ليتناولوا مشروع الجمعية التي تشغل بال القوم، وأسفر عنه أمران، أولهما: تشكيل لجنة للترويج للجمعية وإبراز أهميتها، وثانيهما: وضع مواد أولية للجمعية ذات طابع إجرائي عن عضويتها وهيكلها ولوائحها التنظيمية، ومما جاء فيها أن الجمعية تسعى لإصلاح اقتصادي وسياسي، وأنها تسعى لتحقيق مقاصدها عبر الدعاية لها ومفاوضة المعنيين وحملهم على تنفيذ قراراتها “بكل ما تستطيع الجمعية من الوسائل”، وهنا غموض يتصل ببيان تلك الوسائل وطبيعتها، وكشف المقصود بالمعنيين الذين وصفوا بـ(أولي الأمر والنفوذ)، وكل ذلك كان إجراءً أحاديًّا بدا الجانب القعيطي غير آبه له، وربما لا يعنيه ولا يتعامل معه ولا ينظر إليه بجدية، وأثبتت الأحداث أنه كان من فجر مسعى الإصلاح برمته، ويكشف أن طرح الجمعية الوطنية هو مطلب كثيري – علوي بالدرجة الأولى .

مؤتمر سنغافورة وتداعياته

إن اختيار الطيب الساسي وهو شخص غريب غير حضرمي مبعوثًا لمهجر لا يعرفه يمثل مؤشر لحالة فتور مبكر لمساعي الإصلاح لدى الأطراف الحضرمية المعنية، برزت منذ البداية عندما اختاره الجانب الكثيري معبرًا عنه في المؤتمر الأول ليشير إلى ارتياب منهم في نجاحها وعدم الثقة في تقبلها من القعيطي الذي جاراهم بدوره في اتخاذه مبعوثًا لحضارمة المهجر، ولا شك أن هؤلاء المهجريين سيمثل لهم هذا الاختيار لذلك المبعوث النكرة عاملا سلبيا في تفاعلهم مع المؤتمر ودعوته حين يرون أن من يأتيهم داعيًا للإصلاح والوفاق من حضرموت شخص ليس من بني جلدتهم، وسيرتابون في جدية المشروع الذي يحمله، فلو كان الأمر بتلك الجدية والخطورة فلم لا يتصدى لها أحد وجاهات الحضارم في الداخل وتسند لهذا المتطفل الغريب مهما كانت طيبته .

ومهما غلف الأمر بقصد الحياد إلا أنه أيضًا يدل على درجة عالية من الحذر وتوقع الفشل، فيسهل من ثم جعل تلك الشخصية الغريبة كبش فداء، دون الحاجة إلى إراقة ماء وجه أحد الوجاهات أو إحراجها فيترتب على الفشل تعقيدات داخلية أريد تجنبها والحؤول دون وقوعها، وهو ما حدث فعلا لاحقًا وبينته الأيام وتطورات الأحداث .

والعجيب أن المؤلف جزم بأن اختيار الطيب الساسي لمهمة الإيفاد إلى جاوة كان “من ضمن ما تقرر في مؤتمر الإصلاح” في المكلا والشحر، وليس الأمر كذلك؛ لأن قرار الإيفاد لم ينص على تسمية الموفد، ويبقى السؤال ماثلا كيف تم اختياره، باتفاق أم بمبادرة كثيرية علوية .

ويأتي سؤال آخر ما المقصود بجاوة آنذاك، أهي إندونيسيا فقط أم تشمل بلاد الملايو بما فيها سنغافورة، ولم خصت جاوة بالذكر دون سائر بلاد المهجر الحضرمي بشرق آسيا، كالهند التي هي منطلق الحراك السياسي السلاطيني بحضرموت، فضلا عن المهجر الشرق إفريقي الذي يضم وجودًا متعاظمًا للحضارم ولاسيما في زنجبار وكينيا ومثله في الصومال وجزر القمر .

هل استقرار الطيب الساسي في سنغافورة يعد نكوصًا عن التوجه الحقيقي لجاوة، أم هي داخلة في مسمى جاوة في العرف الحضرمي فلا ملام عليه، المؤلف لم يتطرق لذلك أو يوضح هذه المسألة، ولاسيما أننا في الخطابات والوثائق لم نجد أحدًا احتج بهذا الأمر، بل إن في بلاغ السلطان عمر الأخير ما يشير إلى أن اختيار سنغافورة مكانًا لانعقاد المؤتمر كان أمرًا متوافقًا عليه، والمؤلف الكاف نفسه يقول “وصل الساسي إلى جاوة” أي كأن سنغافورة عنده جزء من جاوة .

وبادر المؤلف إلى وصف الطيب الساسي بأنه “طرف محايد”، وبأنه “عرف بكل تفاصيل الخلاف قبل مجيئه إلى جاوة”، وعلل اختياره بذلك الخلاف مع أنه يمكن إيجاد شخصية محايدة ومقبولة من الحضارم أنفسهم، وكون الساسي طرفًا محايدًا مشكوك فيه؛ لأنه مثل جانبًا في مفاوضات المؤتمر الأول وهو الجانب الكثيري العلوي، وإذا كان على معرفة بالخلافات فلم لم يراع هذا الأمر في قوام المؤتمر الثاني وهو يراه مهيمنًا عليه من ذلك الطرف نفسه الذي مثله في الأول، والقول بتلك المعرفة يخالف بلاغ السلطان عمر حين قال عن الساسي: “ليس له أدنى معرفة بحضرموت وعوائدها وقبائلها”، فهل ما وصفه به المؤلف قائم على معلومات أو اجتهاد شخصي له، أو إنه تخلى هنا عن حياده كموثق لا غير .

وبالوقوف على خطاب السلطان صالح الموجه إلى مؤتمر سنغافورة نجد أنه قد ركز فيه على الجوانب الأمنية، والشؤون المتعلقة بالنمو الاجتماعي والنهوض الثقافي، متجنبًا التطرق للشؤون السياسية كالوحدة وإدارة الدولة، كان يشير لحضرموت كأمة ومجتمع، متحاشيًا الإشارة للدولتين أو لأي توصيف لوضعها السياسي، سوى تعبير (القوة الحاكمة) أو (الهيئة الحاكمة) وفيه عموم وغموض لا يخفى .

وفي خطابه نلحظ قدرًا من التعالي لشخصه، وعدم الإشارة للجهود المشتركة الموصلة إلى المؤتمر: “لقد دعاني الواجب أن أبذل قصارى جهدي في إصلاح وطني”، “وقد هدتني هذه الفكرة”، “وجهت”، “طلبت” ونحوها، فضمائر المتكلم الظاهرة والمستترة هي وحدها الطاغية على خطابه .

وفيه أيضًا نلمس أسلوب السلطان صالح الكتابي الذي يتكئ كثيرا على الجمل المتقابلة والسجع في بعضها، وفيه نفَس رجل العلم والثقافة، ونفس المصلح الاجتماعي، لكننا لا نجد فيه نفس القائد أو الزعيم السياسي .

أما خطاب السلطان الكثيري فأتى أكثر تقريرية ومباشرة في التعاون بين الدولتين القائمتين، بخطاب سياسي مباشر، وفيه شكر للسلطان صالح ونسبة الأمر إليه دعوة، ربما من باب المجاملة، وأشار للوحدة الوطنية، بينما عبر الآخر بالوحدة القومية، وبينهما خصوص وعموم، والوطنية أخص.

وضع المؤلف جدولا بأسماء الجمعيات المدعوة اشتمل على اسم الجمعية وبلدها وجوابها أو موقفها من الدعوة للمؤتمر، بلغ عددها سبع عشرة هيئة، واحدة اتضح أنها وهمية وهي (جمعية معاونة الإخوان)، وقد تكون في بلدة أخرى غير التي وصلت إليها الدعوة، وواحدة امتنع سكرتيرها عن استلام الدعوة، هي (الجمعية التهذيبية)، وسبعة هيئات خلا الجدول من بيانات عن جوابها أو موقفها، وعليه كان المتبقي منها ثمانية، ثلاث منها أعلنت ترحيبها بفكرة المؤتمر ووافقت على المشاركة في أعماله، تلك هي (جمعية خير)، و(الرابطة العلوية)، و(الجمعية الخيرية) .

والخمسة الأخرى اعتذرت عن الحضور، هي (جمعية النصر)، و(جمعية مراعاة الإخوان)، و(جمعية المدرسة الخيرية)، و(جمعية الاتفاق العطاسي)، و(جمعية الإصلاح والإرشاد العربية)، فالأربع الأولى مع اعتذارها بعثت بأمانيها للمؤتمر بالنجاح، والأخيرة أرسلت بطلب توضيح عن جدول أعمال المؤتمر، وتم الرد عليها بوجوده في برنامج المؤتمر، وكأن الدعوة ترسل مرفقة بذلك البرنامج، لكنها اعتذرت بعد ذلك عن الحضور معللة اعتذارها بأسباب داخلية دون تأتي على ذكرها أو طبيعتها، واكتفت بإرسال خطاب يحمل آراء أعضائها في الإصلاح، ولا نعرف ما هي تلك الآراء، وهل نوقشت في المؤتمر أو عرضت على من حضروه، فليس في محاضر المؤتمر ما يبين ذلك نفيًا أو إثباتًا.

أما الشخصيات التي وجهت لهم دعوة الحضور للمؤتمر كأفراد، فعدد من ذكره المؤلف منهم مائة وواحد، تسع وستون من إندونيسيا، واثنان وثلاثون من الملايو، ومع ذلك ذكر المؤلف أن عدد المدعوين من الشخصيات يزيد عن المائة وتسع عشرة شخصية، فربما لم يحصل على بيانات عن الآخرين، أو أضاف إلى المذكورين الأشخاص الموجودين في سنغافورة وخوطبوا بالحضور شفاهة دون خطاب مكتوب .

من التسعة وستين في إندونيسيا حضر شخص واحد فقط !!، يدعى سقاف بن محمد السقاف، وأربعة وعشرون منهم اعتذروا لأسباب مختلفة، تراوحت ما بين الانشغال، والمرض، وتمنى أغلبهم النجاح للمؤتمر، بينما اشترط بعضهم مباركة جهة معينة له، إما من الجانب العلوي، أو من الجانب اليافعي، وثلاثة اعتذروا ببعد المسافة بين إندونيسيا ومكان انعقاد المؤتمر في سنغافورة، وبيانات مواقف اثنين وأربعين منهم غير مسجلة دون تفسير من المؤلف عن سبب غيابها .

ومن الاثنين والثلاثين في الملايو حضر اثنان فقط، هما حسن عبد الله الجفري وأبو بكر عبد الله العطاس، وواحد امتنع عن استلام الدعوة، وخمس عشرة بياناتهم غائبة، والآخرون اعتذروا لأسباب متباينة، وغالبًا ما يتمنون النجاح للمؤتمر، وبعضهم اشترط مباركة جهة بعينها، ولم يذكر المؤلف كشفًا بأسماء المدعوين في سنغافورة نفسها .

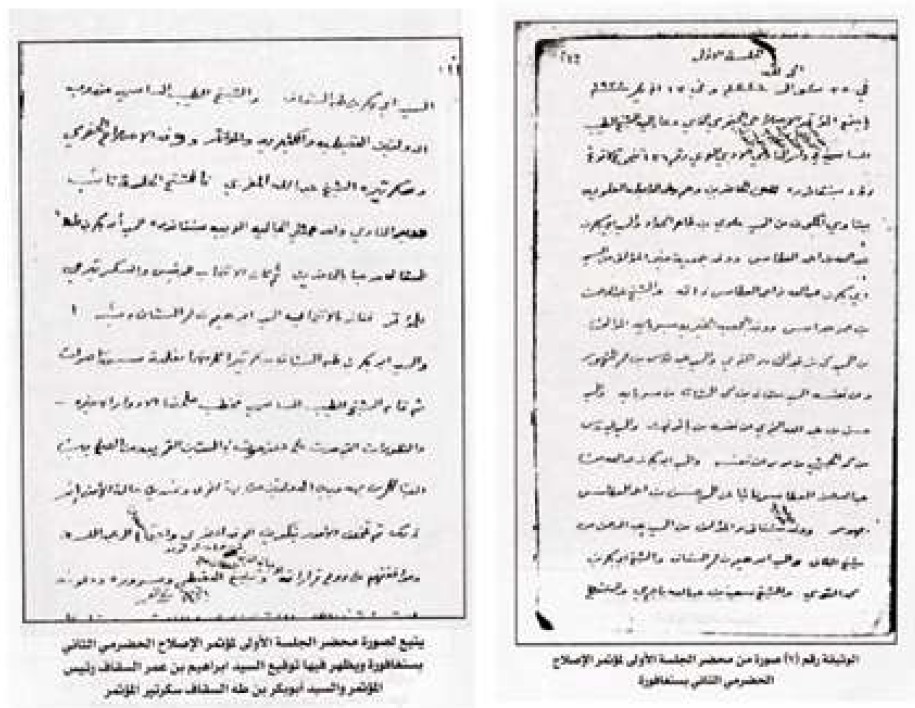

وانعقد المؤتمر بمن حضر بتاريخ 17/4/1928، في مقر النادي الأدبي العربي بسنغافورة، وفي الجلسة الافتتاحية جرى انتخاب السيد إبراهيم السقاف رئيسًا للمؤتمر، وأبو بكر السقاف سكرتيرًا، وكلاهما عضو في النادي المذكور، وألقى الطيب الساسي كلمة قال فيها بأن عدد الأفراد المدعوين (119) فقط، فمن أين جاء المؤلف بكلمة أكثر؟

وقرئت رسائل بعض الجمعيات التي لم تتمكن من إحضار ممثليها، لكن لم يكن من بينها جمعية الإصلاح والإرشاد على أهمية رسالتها المشار إليها في البيانات ، وعلى مكانة تلك الجمعية وحجم تمثيلها في المهجر .

ثم ذكر المؤلف عدد من حضر الجلسة الافتتاحية وأسماءهم، وهم ستة عشر شخصًا، اثنان غير حضرميين هم الساسي وسكرتيره، وأربعة عشر حضرميًا، منهم أحد عشر علويًا، وثلاثة من قبائل تنتمي لوادي حضرموت وتحديدًا للأسرة الكثيرية، أي أن الاجتماع كان علويًا كثيريًا .

قدم السيد علوي بن طاهر الحداد استيضاحات من الساسي دالة على جديته ورجاحة عقله، وقد أجمل محضر الجلسة ماهية تلك الاستيضاحات، ولم يفسر عدم حصول الاقتناع بمضمونها، ومن المحضر الجلسة الثانية اتضح أنها تتعلق ببنود معاهدة الشحر ومعرفتها، وكان الساسي مترددًا في الكشف عنها بحجة عدم تكليفه بذلك، ما يدل على ضعف شخصيته أو ضيق أفقه ومحدودية عقليته؛ لأن من البديهي للمؤتمرين أن يطلعوا على تلك البنود ليستأنسوا بها، بل ليبنوا عليها؛ لأن مؤتمرهم مترتب عليه ونتيجة من نتائجه .

ومن ثم تراكمت عدة مؤشرات دلت على عدم أهلية المبعوث الطيب للمهمة التي أوكلت له، أو عدم جديته المنعكسة ربما من عدم جدية من أرسلوه، فاختياره لسنغافورة مقرًا للمؤتمر مع أن أكثر المهاجرين عدة وتأثيرًا كان في إندونيسيا (جاوة)، فيه إيثار للسهولة والدعة، أو انحياز لفئة دون أخرى . ثم إنه رضي بانعقاد المؤتمر بذلك الحضور الضئيل الذي يصل إلى نصف ربع المدعوين، مع عدم شموله لاتجاهات المهجريين ونخبهم .

إن تلك القلة وعدم الشمولية في الحضور مع تقبلها من المبعوث الطيب لم تنل ارتياحًا من المؤتمرين أنفسهم، فلم يفتهم دلالة الغياب الكبير؛ لذا كان شبح الخلاف وهاجس الفشل مخيمًا على جلسات المؤتمر، ففي الجلسة الثامنة ناقش المؤتمرون ذلك الخلاف وأقروا بأثره على نجاح مساعي الإصلاح، ووضعوا مقترحًا بائسًا لحله، وهذه المناقشة فيها دلالة على عدم تجاهل الآخر أو الاستخفاف به، وبالأثر السلبي للخلاف، وإن كانوا قد استمروا في مؤتمرهم تحت ظلال الغياب وهواجسه الكئيبة .

وفي أحد جلسات المؤتمر وضع الشيخ سعيد باجري مقترحًا حول الصلح بين القبائل، وتمت الموافقة عليه من الحضور، وفيه دلالة على جدية الحوار، وتساوي أعضائه في الطرح، وعدم غلبة أو هيمنة صوت بعينه .

وفي الجلسة الحادية عشرة شكلت سكرتارية دائمة للمؤتمر جعل مقرها في سنغافورة، كونت من أربعة أعضاء من مهجريي سنغافورة بحكم الإقامة .

وفي الجلسة الخامسة عشرة أدلى علوي بن طاهر بمقترح كان في الصميم ومن الحكمة بمكان، قضى بسفر الوفد المكلف بزيارة حضرموت أن يتجه أولاً إلى الهند لمقابلة السلطان صالح هناك، لعرض عليه مقررات المؤتمر قبل الإعلان عنها، وكان من العجيب أن يكون صالح في الهند في وقت ينتظر فيه الناس نتائج بتلك الأهمية والمصيرية، لاسيما مع غياب السلطان عمر في الهند أيضًا وقد كلف صالح بالنيابة عنه في حضرموت، فكان اقتراحًا موفقًا من ابن طاهر دال على قوة حدسه وصدق فراسته، لكن من طالع عدم التوفيق للمؤتمر وغفلة مبعوثه الطيب أن رُفض المقترح، فأتته الطعنة من الهند، لقد كان الحداد موفقًا ابتداء بطلب الاستيضاحات التي نازعه فيها الساسي ورفضها ثم رضخ لها، وانتهاء بإرجاع الأمر لأساسه، فلم يأبهوا لمقترحه فكبكبوا على وجوههم في نار الفشل التي كان الساسي أول من احترق بها .

ثم وضع المؤلف عنوان (رسالة المؤتمرين للكثيري)، وتحته تمهيد أفاد فيه أن هؤلاء قد أرسلوا رسالتين واحدة للكثيري، وأخرى للقعيطي، ثم ذكر نص الأولى، ولم يذكر الثانية دون أن يخبرنا بمصيرها ولا بمرجع يدل على إرسالها من عدمه .

اعترف من كتبوا الرسالة بأن تكوين الجمعية الوطنية هي الأساس في إصلاحهم المقترح، وأشادوا بالساسي واختياره مندوبًا، وقالوا إن المؤتمر له أثر طيب حتى عند من لم يحضره من جمعيات وأفراد، وكأنهم لم يرعهم قلة الحضور مستأنسين بالمباركة عن بعد، أو ليخففوا بذلك من وطأة تلك القلة على صدورهم .

وأتت قرارات المؤتمر متعددة ومتباينة الأهمية والخطورة، وكان القرار الثالث من أخطر قرارات مؤتمر سنغافورة؛ إذ ألزم السلطنتين على السواء تقديم ميزانيتيهما المالية السنوية للجمعية الوطنية المزمع تشكيلها بغرض إبداء الرأي والتعديل، وتكون قراراتها ملزمة (مقبولة ومرعية) .

والقرار الخامس رفض حصول الكثيرية على رسم دخول البضائع إليها من القعيطية، ومثلها بالعكس .

والقرار الخامس عشر يخص معالجة الخلاف المهجري .

والقرار التاسع عشر أغلق باب النقاش في مضمون القرار الثالث المتعلق بإشراف الجمعية الوطنية على ميزانية السلطنتين .

كان الموقعون على القرارات اثني عشر حضرميًا فقط، بينما كان الحضور في الجلسة الأول عددهم أربع عشرة، فغاب عدد وحضر آخرون، فالحاضرون في الجلسة الأولى وغابوا عن التوقيع هم عيدروس محمد الحبشي وحسن عبد الله الجفري، ومحمد عبد القادر الجفري، وأبو بكر العطاس (اثنان ممن حضرا يحملان الاسم نفسه ويختلفان في الجد، وأحدهما هو الغائب)، والحاضرون للختام هم: سعيد بن طالب وعيدروس المشهور، فالحاضرون من الحضارم ثمانية علويون وأربعة من غيرهم (كثيريون) .

وألقى السيد إبراهيم السقاف رئيس المؤتمر كلمة مؤثرة كانت أشبه باللحن الجنائزي، بلغت ذروتها في قوله: “قد نعيش طويلاً كأفراد مشتتين، بعد أن نموت، لا سمح الله، كأمة لها وطن، إنما عيش لا يرضاه الرجل الحر الأبي، ولا يستسيغه إلا ذليل ميت شعور”، إن هذه العبارة تدل على صدق الرجل ونبله، وهم شاغل في لبه، ومما قاله عن المؤتمرين بأنهم “يعترفون بالفشل مقدمًا إذا لم تمدوا جميعًا إليهم أيديكم؛ لأنه لم يقم شيء في هذا العالم إلا بالإخلاص والتعاون” .

لقد تفرست هاتان العبارتان حال المؤتمر وحال حضرموت ومستقبلهما، أو حذرت مما آل إليهما، فأصبح الحضارم مجرد أفراد مشتتين بعد أن ماتوا كوطن، وهم الآن في سواء في الداخل أو المهجر يتجرعون ذل التبعية لهذه الدولة أو تلك، أما المؤتمر أو بالأحرى مشروع الإصلاح ككل ففشل لافتقاده الإخلاص فضلاً عن التعاون، وأثبت القعيطيون بما فيهم السلطان صالح أنهم لا يخلصون لحضرموت كوطن بل للعرش الأسري، وكانوا يريدون فقط إصلاحًا ديكوريًا على مستوى المجتمع والإدارة، أما المداميك السياسة والركائز الوطنية فأهملوها؛ لذا أصبح عرشهم ذكرى كإيوان كسرى، ومات الوطن بعد تلك الكلمة بأمد قصير في دوامة الأعاصير وبئس المصير .

لم يعرض المؤلف نصًا يدل على ترحيب السلطان الكثيري بقرارات المؤتمر وقبولها من عدمه، لكنه عرض رسالة أخرى كتبت بعد نحو سنتين من عقد المؤتمر موجهة من السلطان علي بن منصور إلى أهل تريم وسيئون، ذكر فيها ما آل إليه المؤتمر وموقف السلطان عمر منه، أخذ المؤلف منها شاهدا على أن الكثيري كان قد رحب بمقررات المؤتمر في حينه .

وأورد المؤلف رسالتين نصيتين من السلطان صالح المقيم حينها في الهند يقبل فيها قرارات المؤتمر، واحدة موجهة للمؤتمرين والأخرى للجنة التنفيذية، قال فيهما إنه اطلع على قرارات المؤتمر ووعد بتنفيذها تدريجيًا، وذلك بعد “درس حال البلاد وما تقتضيه الظروف المحيطة بها من الحزم والحكمة، والسير بالأمور تدريجيًا”، فكان ترحيبه بالقرارات حذرًا أو فاترًا، معتصمًا بالتدرج الذي يسبقه (دراسة) لمدى استعداد البلاد لتطبيقها !!، وفي رسالته الأخرى نوه بالمندوب وحسن اختياره، وأبدى رغبته في استقبال أعضاء اللجنة التنفيذية، ولم يأت ما يدل على حدوث المقابلة، لكن هؤلاء هل بعثوا برسالة أخرى للسلطان عمر، أو لماذا لم يرسلوا له وهو أيضًا كان متواجدًا في الهند بجوار صالح ؟

ثم عرض المؤلف نص بلاغ السلطان عمر الذي تضمن موقفه من المؤتمر ومقرراته، وفيه من الإشكالات والغموض الشيء الكثير، أولها كما ذكرت من قبل حول المتسبب في اتخاذه لهذا الموقف المصادم بقوة جملة وتفصيلا، شكلا ومضمونًا للمؤتمر ومقرراته ومبعوثه، وما علاقة السيد محمد عقيل بن يحيى بالموضوع، ولم انصب غضب السلطان عليهما؟ إن الساسي هو من سلم القرارات لصالح في الهند فلم عاد للمكلا ولم يعد إلى سيئون أو يواصل رحلته إليها حيث منطلقه الأول، من أبلغه بقرار النفي، ولماذا تحرك بعدها إلى عدن ولم يلجأ للكثيري في سيئون أو الكاف في تريم وهو الذي كان مرشحهما منذ البداية ودفعا به إلى هذا الغمار .

أما بيان السلطان عمر في صحيفة (الشرق الأدنى) المصرية فحديثه عجب ويثير عددًا من الملاحظات والتساؤلات: لماذا صب السلطان جام غضبه على الساسي دون غيره وحمله وحده المسئولية كاملة إلى درجة أن جعل قيام المؤتمر أتى بدعوة من الساسي!! وتكرر الكلام عنه في البيان ثلاث مرات، ووصفه بالغريب، وبجهل أحوال حضرموت، وبعدم معرفته بطبائع ساكنيها، فلماذا لم يفطنوا لذلك حين انتدبوه وراسلوه مباركين مهمته بما فيهم السلطان عمر نفسه حسب الوثيقة التي أوردها المؤلف، فإذا كان (ذوو العقول الراجحة) أنكروا دعوته فإن لديه توكيلات معتمدة من سلاطين حضرموت ووجهائها وأعيانها، فمن كان يقصد السلطان بذوي العقول الراجحة إذن .

لقد اشتمل بلاغ السلطان على عموميات جمة وعبارات مرسلة، فنحن لم نعرف من قصد بذوي العقول الراجحة، ومثله قوله “تجنبوا دعوة ذوي المكانة وذوي العقول” ولا نعرف من قصد بهم فالدعوات كانت شاملة أو قريبًا من ذلك، وإن لم يحضر أكثرهم، فلو كانوا عبر بالغياب لكان أقرب للصواب .

ومن ذلك قوله بأن المؤتمرين قد “قرروا قرارات تنطوي على أغراض شخصية تعود للقطر الحضرمي بأضرار جسيمة”، فما هي تلك الأغراض، ولم هي شخصية، وماذا قصد بالأضرار الجسيمة، لم يذكرها أو يمثل لها، لكنه قال: “لما تضمره تلك القرارات من التفرقة بين أهل حضرموت”، فأي تفرقة قصد وما نوعها، إنه لم يشر لقرار بعينه بل عمم عن عمد، وكان بالإمكان رفض قرارات محددة أو تعديلها والمجال مفتوح لذلك، ولكن كان المقصود هو إسقاط جميع القرارات وإفشال المؤتمر، بل إفشال مشروع الإصلاح من أساسه .

والسلطان عمر في بلاغه كشأن صالح تجاهل السلطنة الكثيرية وعبر عن طرفها بعبارة “ذوي اليسار وبعض من أعيان”، ويتماثلان أيضًا في تجنب الحديث عن أي إصلاح سياسي أو يمس ركائز الدولة، ويقتصران على الجوانب المجتمعية أو الإدارية الإجرائية ولاسيما الأمنية، ومن ثم أشار البلاغ إلى عزم القعيطية على القيام بإصلاحات تخصها وبواسطة رجالها فقط، وكأن كاتب البلاغ هو صالح نفسه أو أوحى بأفكاره إلى عمه، وهو يعلم أنه السلطان القادم الذي سيتولى تلك الإصلاحات المقعططة .

إن في البلاغ إشارة تكاد تكون واضحة إلى أن السبب الحقيقي لزمجرة السلطان هو أن القرارات ربطت تمامًا بين القعيطية والكثيرية، ولاسيما في شأن الموازنة المالية، والأدهى من ذلك أنها ساوت سياسيًا بين الكيانين، وهو أمر يصب في صالح الكثيرية التي كانت خاضعة في علاقاتها الخارجية للقعيطية بحكم معاهدة 1918 التي وقعها الإنجليز بين الكيانين، وصارت الكثيرية بموجبها كأنها لواء قعيطي وليست كذلك، وهو أمر غفل عنه أو تجاهله المؤتمرون أو شق عليهم اعتباره بسبب نوعية المؤتمرين وانتماءاتهم كما أشرنا، أو ربما لأنهم اعتبروه واقعًا شاذًا نتج عن تدخل أجنبي، وهو فعلاً كذلك، فتلك المعاهدة لا هي أراحت سلاطين القعيطية ومكنتهم من إكمال بسط نفوذهم على مدينتي سيئون وتريم، ولا هي أراحت شعب الكثيرية فأعفتهم من مكوس التنقل بين الكيانين اللذين اقتسما الأرض والإنسان في حضرموت .

وعودة إلى البلاغ فإننا نلاحظ صمت صالح بعد صدوره عن إبداء أي ردة فعل تجاهه، مع أنه قدم نفسه كالمتعهد منذ البداية لمشروع الإصلاح ومؤتمريه في الداخل والمهجر، وتظاهر بمباركته لمخرجاتهما، وليس ذلك بعادته وهو المعتاد على مشاغبة عمه في ما هو دونك ذلك من شؤون الحكم والولاية، فلم يدافع عن المشروع ولا عن المؤتمرين ولا عن مندوبه الطيب، بل غاب فجأة عن المشهد فترك الهند وسافر إلى مصر للاستجمام !!

والمؤلف بدوره أشار إلى سببين لرفض السلطان عمر للمؤتمر هما “تعرضه لضغوط ممن له علاقة بالخلاف العلوي الإرشادي”، و”بطانة السوء ممن غلب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة”، ولم يشر لأطراف أو شخوص بعينها، ولكني لا أستبعد أن يكون صالح هو من أوعز لعمه بالرفض بعد أن أطلعه على قرارات المؤتمر التي لم تأت على ما كان يراه وينتظره من المشروع بحسب تلميحاته في مِختلف خطاباته، التي ربما لم يفقهها الآخرون أو لم يقرؤوها قراءة واعية، ومضمون البلاغ كان أقرب لنفس صالح فلا أستبعد أن يكون هو من كتبه، وحيث إنه قدم نفسه الراعي والمتعاطف مع المشروع فقد كان من المنطقي أن يسند مهمة إعلان البلاغ لعمه كنوع من تبادل الأدوار .

وكان الطيب الساسي هو كبش الفداء الذي ذبح على نصب الفشل الذريع لمشروع الإصلاح ومؤتمريه، ووصفه البلاغ العمري بالغريب وبالجهالة لأحوال حضرموت وهو أعرف الناس بعدم صحة ذلك لأنه جرب جهوده في الصلح مع الحموم، وربما يكون الساسي استلم ثمن قيامه بهذا الدور وتقبل الإهانة، عند تسليمه لبيان المؤتمر لصالح في الهند، وهناك طلب إليه العودة للمكلا والمكوث بها وعدم الاتجاه إلى سيئون حتى يأتيه قرار النفي فيتحرك إلى عدن، بينما سارع صالح بالسفر إلى مصر للتخفي منعًا لتعرضه لأي إحراجات، وتم ترحيل ابن عقيل عن المكلا على الأرجح تعبيرًا عن الانزعاج من مشايعة العلويين للجانب الكثيري منذ بداية رحلة الإصلاح، أي لسبب سياسي وليس لخلاف ديني كما فسر ذلك بعضهم .

إن ما حدث لم يكن في حقيقته فشلا للمؤتمر السنغافوري بحد ذاته، بل هو إفشال متعمد ومقصود لمشروع الإصلاح الحضرمي الذي دعا إليه المؤتمران في الشحر وسنغافورة، لحسابات سياسية تتعلق بالقعيطيين بالأساس، وطموحات أخرى كان يستشرفها الكثيريون من هذا المشروع، فتضارب مصلحتي الكيانين الحاكمين لحضرموت هو من أفشل المشروع .

أي أن الفشل كان سياسيًّا محضًا، ولا علاقة له بالخلاف الإرشادي العلوي الذي أوحى به الحضور الأكبر للعلويين في مؤتمر سنغافورة، بحكم طبيعة المكان الذي يشكل التواجد العلوي فيه أكثر نسبة للفئات الأخرى من المهاجرين الحضارم، بعكس إندونيسيا (جاوة) التي ينتشر فيها شرائح مختلفة منهم، واختيار سنغافورة على الأرجح لم يكن بتصرف أو اجتهاد من الساسي بل بتوافق بين الأطراف التي بعثته من حضرموت، كما يشير لذلك بلاغ السلطان عمر، وهو اختيار جانبه التوفيق، وربما كان مدبرًا .

إن تطورات الوضع السياسي أكدت أن السلطان صالح الذي تولى الحكم بعد نحو ست أعوام من المؤتمر، هو المسئول الأول عن إفشال المشروع الذي لم يجر بما تشتهيه سفنه، فبعد توليه ورط حضرموت في معاهدة ضمن خلالها فصل خصمه الكثيري عنه تمامًا، وحيازة العرش في سلالته من ناحية أخرى، ثم لم يلبث أن تخلص من مناوئه في الأسرة علي بن صلاح، فصفت له السلطنة ولابنه حتى حين، وانشغل بإصلاحات على أهميتها المجتمعية إلا أنها اعتمدت على أياد أجنبية ونأت عن التأسيس الوطني لحضرموت كهوية ودولة، فأسس بذلك بنيان سلطنة أجداده على شفا جرف هار، فسقطت في ساعة من نهار.

نبارك مرة أخرى للباحث الصديق علي أنيس الكاف جهوده في الاستفادة المثلى مما لديه من وثائق، وإخراجها للناس عبر مؤلفاته التي يختار موضوعاتها بعناية تدل على جمعه بين الحس العلمي والشعور الوطني والإحساس بالهم العام، وبانتظار المزيد من عطاءاته .