حوار

أ. صالح حسين الفردي

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 1 .. ص 46

رابط العدد 1 : اضغط هنا

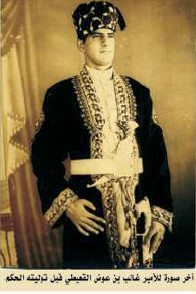

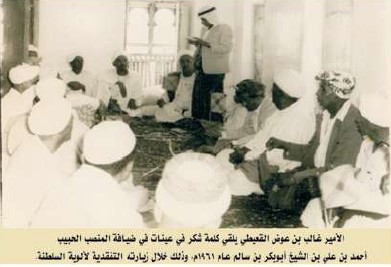

عندما شرعنا في إعداد وصف وتنسيق العدد الأول من مجلة (حضرموت الثقافية) وقفنا كثيراً عند صفحات المجلة المخصصة للحوار، وطافت بنا الذاكرة في داخل الوطن الحضرمي ومهجره لنتشرف بإجراء حوار يسهم في تنشيط الذاكرة الحضرمية وتاريخها الحديث والمعاصر، فكان السلطان غالب بن عوض بن صالح القعيطي هو غايتنا المنشودة بما يمثله وأسرته من تاريخ حضرمي يمتد إلى بدايات القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين، إضافة إلى حضوره الكبير في مشهد التغيرات الحاسمة في حياة حضرموت وما يحمله من موافق وذكريات وأسرار ظلت حبيسة جدران ذاكرته المتقدة لأكثر من نصف قرن، ظل السلطان غالب الثاني الذي غادر عاصمة سلطنته وأجداده في السابع عشر من سبتمبر من العام 1967م وهو مثقل بكثير من المشاهد وأكثر منها تبدلات اللحظات الأخيرة للسلطنة القعيطية، ولم يقف بعد المسافة حاجزاً دون محاولة اللقاء به على صفحات المجلة، وقد كان لنا ما أردناه من خلال المتابعة الحثيثة من قبل الشيخ الفاضل محمد بن سالم بن علي جابر المشرف العام على المركز الذي ظل يتابع حيثيات هذا الحوار الذي أعددنا أسئلته لتتوج جهوده بهذا الحديث الطويل من قبل السلطان غالب بن عوض، ونظراً لطول الحوار وما يحمله من أسرار حياتية وإنسانية وسياسية تنشر لأول فقد آثرنا أن ننشره على جزأين نضعها بين يدي القارئ الكريم عبر صفحات مجلة (حضرموت الثقافية) لعلنا نضع أكثر من نقطة على حروفها الحضرمية المبعثرة منذ زمن بعيد على رقعة التاريخ الحضرمي المجيد.

البداية:

أولاً، أريد منكم السماح لي ألا أتقيد بدقة في إجاباتي لإطار أسئلتكم، حيث إنني أنوي أن أتطرق في أجوبتي – في هذه المقابلة – إلى رواية أمور وتفاصيل لم أتذكر بأنني كنت قد تطرقت إليها سابقاً. فليُسمح لي أن أتبنى أسلوب (إنما الشيء بالشيء يُذكر) وعلى سبيل المثال وفقا لتعبير “المبرد” في كتابه “الكامل”.

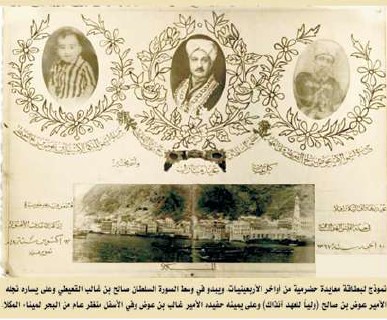

– من أرشيف الطفولة لشخصكم الكريم تظهر بارزة تلك اللقطة (الصورة) التي يحتضنك فيها، المغفور له بإذن الله، جدّك السلطان صالح بن غالب القعيطي، فما الذي لم يزل عالقاً من سنوات الطفولة تلك؟.

أخذت تلك الصورة في نهار يوم ولادتي في قصر جدي (والد الوالدة) في 7 يناير 1948م (24 صفر 1367هـ، الذي يصادف 25 صفر في حضرموت)، والغريب أنه تاريخ وفاة الجد المؤسس عمر بن عوض القعيطي الأول أيضاً. وجدي السلطان صالح هو الذي أسماني غالباً تيمناً باسم والده السلطان غالب بن عوض الأول يرحمه الله، الذي كان يشتهر في يومه بلقب (أبونا آدم)، أو (آدم أبو البشر)، كما يشير إليه – على سبيل المثال – الأديب والمؤرخ “القومندان” الأمير أحمد فضل العبدلي. وعن سبب إطلاق هذه التسمية عليه، هناك قصة ممتعة رواها لي العالم الفاضل المعروف الشيخ عبدالله بن أحمد الناخبي – يرحمه الله – الذي عاصر خواتم عهده صبياً، وهي أنه لما زار السلطان غالب لحجاً تلبية لدعوة من صديقه السلطان عبدالكريم فضل العبدلي يرحمه الله، طاف في ساعة متأخرة من الليل على منازل جميع ذوي الحاجة بمعية أحد ثقاته من السادة الجفارية، الذي كان دليله عليها تاركاً “صرة” (أي كيس صغير) من الريالات على عتبة أو باب كل منها، وفقا لحاجة صاحبها، كما كان يدل عليه مرافقه. ويذكر أنه لما طلع الفجر وأكتشف أهالي تلك الديار الأكياس واستفسروا عن الأمر وعن فاعله، ولكن دون جواب. فبدؤوا يتداولون بينهم بأن لابد أن “أبونا آدم” الذي فعل ذلك! وأما السادة العلوية، فكانوا يطلقون عليه لقب “غالب السادات” للسبب نفسه. وإنني إذ أرى بأن السلطان غالب يعد أول باني للنهضة الحضرمية التي تناولت العديد من المواضيع مثل: التنظيم الإداري للألوية، والعسكري للجيش، مع تدريب قسم منه على النظام العسكري الحديث، مع تأسيس قوة أغلبها من الحاشية، التي أطلقت عليها تسمية “النظام”، وهو يعد نواة للجيش النظامي المؤسس في عهد ابنه السلطان صالح بن غالب. فإضافة إلى هذه الإصلاحات والتحسينات الإدارية، كان الجد غالب – يرحمه الله – المصدر لإطلاق وتنفيذ أول دستور نظامي حديث للدولة بتأسيس مجلس شورى، والذي نص على أن يكون افتتاح عمله وإجراء قراراته “من ربيع الثاني 1327هـ”. ولقد أوردت نصه الذي قدم لي من الشيخ عبدالرحمن عبدالله بكير في ملاحق تأليفي المتواضع “تأملات عن تاريخ حضرموت” الذي طبع في جدة عام 1996م. وفي عصر نيابته لوالده، كان قد تم إدخال المياه للمكلا في قصب حديدية من البقرين، الذي أشار إليه السيد عبدالرحمن بن عبيداللاه في “بضائع التابوت” كعمل يوازي في أهميته ما فعلته زبيدة (طيب الله ثراها) لأهالي مكة وزوارها بإجراء النهر الحامل لتسميتها. ولقد أُدخل اللاسلكي في عهده. وكان يهتم غاية الاهتمام – أيضا – بتطوير إمكانيات الدولة، الزراعية منها والمعدنية. وعلى سبيل المثال، فإضافة إلى ضمه منطقة حجر الخصبة بإرضاء قبائلها عبر توزيع الخيرات بسخاء بينها، كما أورده ذلك السيد حامد بن أبوبكر المحضار في تأليف سيرة جده السيد حسين بن حامد ليكون نواة للتطوير الزراعي والمعدني في حضرموت، كما طلب من الحكومة المصرية خبراء أجانب للقيام بدراسة وتقديم اقتراح للإصلاح الزراعي والقيام بمسح جيولوجي مع الدراسة عن إمكانات تواجد معادن مثل الفحم والكبريت والنفط وغيرها. وعلى سبيل المثال، واستجابة لهذا الطلب، فقد أرسلت الحكومة المصرية بعثتين، الأولى فيها الخبيران بيبي ثومبسون وجون بال في مايو 1918م، والثانية بقيادة خبير بريطاني آخر، ليتل O. H. Littleالذي قام بدراسة جيولوجية للمناطق الساحلية نشرت في مصر باللغة الانجليزية، وأعاد نشرها عمي (الدكتور) عبدالعزيز بن علي بن صلاح القعيطي في عام 2013م، مع مقدمة مني. والجدير بالذكر أن الخبير ليتل قد أشار فيها إلى السلطان غالب الذي تعامل معه وبأنه وجده سابقاً لعصره في تفكيره في مجالات عدة!

ثم أن هناك أيضا أمر الاتفاقية الثانية في تاريخ العالم العربي التي تمت بين شركة “ايسترن سنديكيت ليميتد” والدولة القعيطية للاستكشاف عن النفط التي فاوضها السلطان صالح نيابة عن جده السلطان عوض بن عمر في بومبي وثم في لندن في سنة 1907م. ولعلها تعد أول زيارة من قبل أمير من الجزيرة العربية إلى لندن! وهي الاتفاقية التي لم تصادق عليها الحكومة البريطانية إلا في 1915م في عهد السلطان غالب بن عوض. وهذه الاتفاقية لم تحظَ بأية نتيجة، ولعل لوضع السوق العالمي للنفط ضلع في هذا الأمر، لأن لغاية الستينيات، كان العرض يفوق الطلب. فلم يكن من حظ حضرموت أن يتم فيها التنقيب من تلك المجموعة التي كانت ناوية الاكتفاء بدفع رسوم سنوية فقط مقابل منح الامتياز لها. وهي التي كانت دخلت في اتفاقية مع الملك عبدالعزيز أيضا، إنما بالسياسة والنتيجة نفسها. وبينما نحن في حديث عن أمور جيولوجية، يجب الإفادة بأن السلطان صالح الذي جمع بين العلوم التقليدية والحديثة كان خبيراً في دراسة تقييم علم طبقات الأرض والجيولوجيا أيضاً.

والسلطان غالب كان أهم باني مع السلطانين المنصور ومحسن ابني غالب الكثيري في القرن العشرين لمشروع الوحدة الحضرمية. وكان ذلك في شكل إبرام اتفاق بينهم يعود تاريخه إلى 1918م بأن “إقليم حضرموت إقليم واحد”. ومن بعض آثاره المعمارية بناء سدة وفرضة المكلا إضافة إلى المسجد الذي يحمل اسمه في المكلا.

وكان للسلطان غالب بن عوض ابن آخر، اسمه محمد، الذي كان مشهورا كفارس ورامٍ، إلا أنه وافته المنية فجأة في عز شبابه بعد أن حج مع جده وعمه السلطان عمر بن عوض سنة 1901م (1318هـ)، وله ثلاث بنات منهن شقيقة السلطان صالح ومحمد التي اقترنت بابن عمها محمد بن صلاح، إلا أنها لم تنجب، وكذلك كان حال ابنة أخرى تزوجت على نبيل هندي، أما الثالثة والمشهورة بلقب “بيقم” في حضرموت، فكانت زوجة السيد حامد بن أبوبكر المحضار وخلفت ابنين وابنة. هذا، وأطلب السماح لهذا الانحراف بعض الشيء في الإجابة عن السؤال، إلا إنني اعتبرتها معلومات مجدية، فأحببت أن اعرضها على القراء،ولعل كثيراً منها لأول مرة.

وعودة إلى موضوع السؤال، ودليلاً على مدى حبه لحفيده، كان قد أمر السلطان صالح بإصدار بطاقة معايدة رسمية في شكل صورة لميناء المكلا، وتشير إلي بلقب “صاحب السمو الملكي”، بينما الإشارة إلى ابنه الوحيد كانت اكتفت بلقب “صاحب السمو”. ويذكر بأنه كان يقضي ساعات طويلة وبصمت عند هندولي، ويسعد كثيراً عندما كان الزوار يذكرون له – وبالذات من العرب – بأنني أشبهه كثيراً، ولعل ذلك لأنني كنت بديناً وفاتح اللون مثله آنذاك! وبناءً على ما تربيت عليها من قصص وروايات من والدتي وغيرها عنه وشخصيته وانجازاته حيثما ثقف، فقد كان السلطان صالح القدوة النموذجية لي في باطني حتى من قبل أن أتعرف على مفهوم ومعاني هذه العبارة. وكان والدي رحمه الله، يعلق لي دائما بعد المناسبات الرسمية التي كنا نرتدي الزي الرسمي لها، قائلا: “يابه انته زي جدك”.

ومع ذلك، فيهمني أن أوضح بكل تواضع أنه لا يوجد مجال للمقارنة بيني وبين جدي ومستواه الفكري والثقافي وإنجازاته، حيث إنني أرى نفسي لا أعادل حتى “الغبار على نعاله” في مجالات كثيرة.

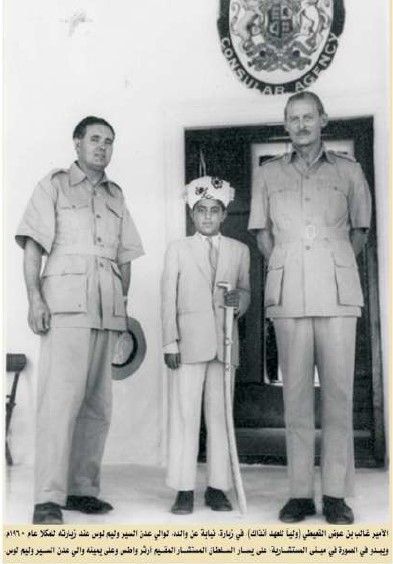

كانت ولادتي كما ذكرت في قصر جدي لوالدتي الواقع في سكندراباد (المدينة التوأم لحيدرأباد)، وذلك وفقاً للتقاليد المعروفة بان تضع المرأة مولودها الأول في بيت والدها. ولقد أحتفل بي جدي كثيراً. وبما أن نظام حيدرأباد (خال الوالدة)، كان قد أتخذ القرار أن تكون حيدرأباد مملكة مستقلة ورفض الانضمام إلى الهند، الأمر الذي أرغم الحكومة الهندية على القيام بمحاصرة مملكة حيدرأباد من جميع الأطراف لضمها إليها جبراً. فعندما حاول السلطان صالح أن ينقل جميع أفراد أسرته الشخصية إلى حضرموت ووصل إلى بومباي، التي كانت تقع في الجمهورية الهندية، من أجل السفر إلى عدن، تم منع مغادرة والدتي بسبب انتمائها لأسرة النظام. وبما أن عمري كان دون السنة، فقد رجعت مع والدتي وأهلها إلى حيدرأباد ، الذين كانوا رافقوها إلى بومباي ليودعونها، فكانت نشأتي وتربيتي تحت أشراف والدتي في مدارس انجليزية مع تعلم العربية والقرآن والدين في المنزل. وعندما توفي السلطان صالح (الذي كان يزورنا من حين إلى آخر) في عام 1956م، وتسلطن والدي وأصبحت ولياً للعهد، تمت الترتيبات لانتقالي إلى المكلا. ولقد اشترطت والدتي عند ذلك على الحكومة البريطانية أن تلتزم بالإشراف على تعليمي.

وعند وصولي المكلا بمعية والدتي، تقرر أنه قبل أن يصل مستوى ثقافتي بالعربي إلى درجة لائقة لكي يتمكن الشيخ عبدالله بن أحمد الناخبي من استلام أمر تدريسي أن تضع ترتيبات لإعدادي لذلك. ففتحت لي مدرسة في الباغ (وهو آنذاك السكن الرسمي لولي العهد، إلا أنني لم أسكن فيه بسبب عامل سني)، وكنت كلفت لأخضع لدراسة مكثفة من الصبح إلى الظهر، ثم بعد العصر إلى المساء، والهدف منها تغطية كل ما درسته في منهجي الانجليزي باللغة العربية. وكان كُلف الأستاذ المرحوم سالم عبداللاه الحبشي، حفيد النائب عبدالخالق الماس عمر، ووالده آنذاك قائم في بروم، بهذه المهمة. وفي ذات الحين، عين الوالد، رحمه الله، القاضي السيد حسين بن الشيخ ابوبكر، الملقب “شلنقات” لتدريس القرآن. وهنا علي الاعتراف بأنني لم أجد في حياتي بكاملها أستاذاً أفضل من الأستاذ سالم في تأدية واجبه. وكان من شيمه، رحمه الله، أنه إذا وجدني غير قادر على استيعاب مسألة ما، كان لا يعتبر هذا فشلاً لي، بل فشلاً له، فيحاول أن يشرح لي المسألة بكل وسيلة ممكنة، وبفارغ الصبر ودون أدنى غضب، ولم يرتاح من هذه الممارسة ويمتنع عنها إلا عندما يتيقن بأنني استوعبتها. وكان زميلي في دراستي أخي عمر، إلا أن منهجه كان مختلفا عني، وأستاذه كان أحمد باغفار، وكلاهما مدراء مدارس تابعة لدائرة المعارف التي كانت تحت أمرة الشيخ عمر باحشوان (يرحمه الله) الذي كان ناظراً للمعارف في الدولة، وكان خير رجل. ويطيب لي من باب الإفادة أنه عندما قرر جدي إرسال والدي إلى الأزهر الشريف، كان من اختياره إرسال السيد حامد بن أبوبكر المحضار وأحد إخوة الشيخ عمر باحشوان الذي هو أحد المرافقين له. إلا أنه شاء القدر في الأخير إلغاء هذا البرنامج بسبب ظروف الوالد الصحية، فلم يسافر، ويتأخر معه احمد باحشوان أيضاً. أما السيد حامد، فسافر وقضى سنتين فيه.

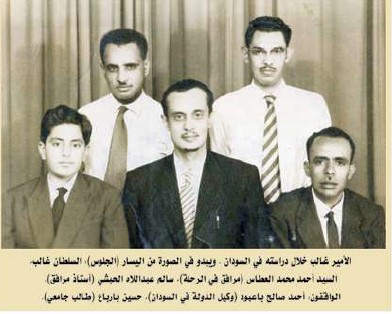

وبعد قضاء فترة، عندما تقرر بأنني جاهز للابتعاث إلى السودان لإكمال دراستي الثانوية في مدرسة “كمبوني” الخاصة، بحكم الظن أن منهجها سيكون أقرب لما تعودت عليه في حيدرأباد، بدأت الاستعدادات لها. وتقرر أن يرافقني في هذه الرحلة أيضاً الأستاذ سالم للإشراف علي والتواصل في تغطية دراستي العربية. وإضافة إليه، كان رافقني في هذه الرحلة السيد أحمد محمد العطاس أيضاً الذي كان عين آنذاك مفتشاً للألوية في محل السوداني علي حامد، وسبق أنه كان رافق الوالد من قبل في حجه. وهناك لدى وصولنا الخرطوم، قمنا بزيارة السيد هادي المهدي، الذي كتب رسالة لوالدي، السلطان عوض، بعد لقائي به، طالباً موافقته باستضافتي والإقامة لديه في قصره مع أسرته. وكان رافقني في زيارتي له السيد أحمد العطاس أيضاً بمعية أحمد صالح باعبود (القائم بأعمال شئون الطلبة وغيرها) وهو بمثابة وكيل الدولة في السودان. هذا، وكنا قمنا بزيارة الفريق إبراهيم عبود (رئيس جمهورية السودان) الذي أثنى – خلال المقابلة – على الطلبة الحضارم الجامعيين في الخرطوم آنذاك، ومنهم: حسين بارباع وفرج بن غانم، وذلك على عدم مشاركتهم في الأنشطة السياسية المضادة له من قبل الطلبة السودانيين وبأن سلطات الأمن تراقبهم، كما اقترح أفضلية انضمامي إلى ثانوية حكومية بدلا من كمبوني، بصفتها مدرسة خاصة أجنبية وحكومته لم تكن مرتاحة من وجود مدارس خاصة مدارة من قبل أجانب، وقد أثنى على مستوى التعليم في المدارس الحكومية، مضيفاً بأن ثلاثة من أولاده آنذاك يدرسون في مدرسة ثانوية حكومية. وهو ما يعكس مستوى التعليم في السودان آنذاك، وأتذكر أنه عند التحاقي بثانوية الخرطوم بحري، حيث كان يدرس أولاد الرئيس، اكتشفت أن عدداً كبيراً من الأساتذة لمواضيع مثل اللغة الانجليزية والعلوم والرياضيات كانوا انجليز!. وبالاختصار، تم تسجيلي في هذه المدرسة المذكورة، وتقررت أقامتي بمعية الأستاذ سالم بمنزل وكيل الدولة الشيخ احمد باعبود. وبعد ذلك، عاد السيد أحمد العطاس إلى المكلا، وزارني بعد فترة الشيخ عمر باحشوان (مدير المعارف) لتفقد وضعي وأوضاع الطلبة الآخرين المبتعثين. وكان مدير مدرستي الأستاذ عبدالقادر كرف، الذي شاء القدر أن يتعين فيما بعد أول مدير لأول مدرسة ثانوية في حضرموت في المكلا. فكان من نصيبي أنه يروي بعض الأحيان لطلبته بأنه لم يكن مدير مدرسة سلطانهم فحسب، بل أنه ضربه أيضا، ويذكر السبب لذلك. وهو أنه حصل ذات مرة أنه لم يأت الأستاذ المختص لأخذ الحصة مما جعل الطلبة يأخذون حريتهم في السلوك وبضجة بينما كانت العادة أنه لم يسمع من أي صف صوتاً أثناء الحصص، فضجتنا كانت وصلت إلى أذني المدير الذي وصل إلى صفنا للاطلاع على سببها وقرر أن يعاقبنا. وبما أنني كنت أصغر طالب سناً وحجماً في الصف وأجلس في ركن في الصف الأمامي، لهذا لم يأت دوري لاستلام العقاب إلا في الأخير وبعد أكثر من أربعين طالبا. وعندما أتى دوري لاحظ المدير حجمي وحجم العصا الكبير الذي بيده، فقرر عطفاً إعفائي من الضرب وذلك عبر استخدام العذر بأنني “ضيف” في بلدهم، إلا إنني أصررت أن يعاملني أسوة بالبقية. وعند ذلك، ضربني ضرباً جعل عيناي يدمعان من الحرقة. فبينما أنا كنت نادماً على غبائي في عدم قبول عرضه، إلا أنه كان تأثر بتصرفي كثيراً.

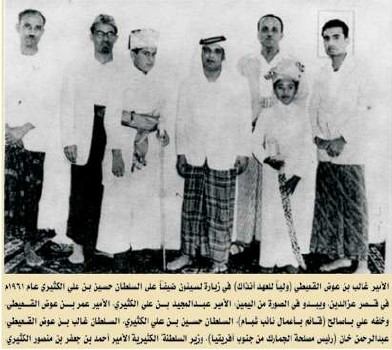

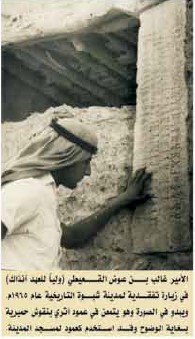

وعندما رجعت إلى البلاد في الإجازة الصيفية، كانت رتبت لي زيارة رسمية إلى خمسة من ألوية الدولة الستة: (ماعدا حجر، لأنه لم يكن موسم الخريف الذي تتجمع فيه القبائل). وخلال تلك الفترة، وبدون درايتي، كانت تمت ترتيبات لابتعاثي إلى بريطانيا لمواصلة وإتمام دراستي فيها مع القرار أن يرافقني فيها الأستاذ سالم عبداللاه الحبشي لغرض مواصلة تدريسي اللغة العربية.

وأتذكر أنه أثناء رحلتي إلى الألوية المختلفة، كنت طلبت أن يرافقني فيها السيد أحمد العطاس، الذي كنت متعلقا به. وللمعلومية أن طلبي هذا كان بتشجيع منه. إلا أن المستشار البريطاني آرثر واطس اعترض عليه، ذاكراً بأنه يجب على كولي للعهد أن أتعرف على موظفين آخرين أيضا من الدولة عن قرب. واختير لهذه المهمة رئيس الجمارك عبدالرحمن خان من جنوب أفريقيا، الذي كان يجيد اللغة العربية نطقاً وكتابة، إضافة إلى الانكليزية كما كان المستشار المذكور.

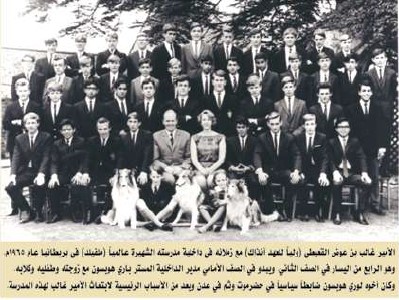

وبعد سنة في مدرسة تمهيدية، التحقت بما هو أعلى حسب النظام البريطاني، وهي مدرسة ملفيلد، التي تعد من أشهر مثيلاتها في بريطانيا، بل العالم، للإعداد لاختبارات في “المستوى العادي” (الذي يوازي بالتقريب الثانوية العامة)، ثم في “المستوى العالي” بعد سنتين من النجاح في الاختبارات السابقة، وهي أكثر تخصصاً. ومن هناك كنت قدمت للالتحاق بجامعة أكسفورد وبالتحديد كلية مودلين التي قبلتني مبدئياً شريطة أن أحقق النتائج المطلوبة في اختبارات المستوى العالي. وكانت نيتي أيضاً الالتحاق بدورة مكثفة في الكلية العسكرية الملكية بساندهيرست، قبل مواصلتي التعليم الجامعي في السياسة والفلسفة والاقتصاد، علماً بأنه كان أحد المواضيع التخصصية التي اخترتها للاختبار فيها على المستوى العالي كان الاقتصاد. إلا إن صحة الوالد كلفتني على العودة إلى المكلا فور الانتهاء من تقديم الاختبارات. ولدى العودة، قرر، رحمه الله، أن يكلفني رسمياً بعدد كبير من التزاماته ومسئولياته. ومع ذلك، تم التحاقي بجامعة لندن بدلاً من أكسفورد على أن يتم التواصل للدراسة بالمراسلة في القانون والاقتصاد والتاريخ. ومن مشيئة القدر أن أكمل دراستي بعد أحداث 1967م في جامعة أكسفورد في مجال الدراسات الشرقية، وبعدها في جامعة كمبردج. وبعد التخرج فيها عملت كعضو باحث في مركز الدراسات الشرق أوسطية فيها. ولدى عودتي إلى المملكة وانخراطي في الأعمال، عملت عدة دورات خاصة في لندن ولاهاي للتوجيه والتكييف والتعريف بمعالجة النفط، وفي الشؤون العالمية مع مجموعة شل، كما في جامعة ميدلسكس، وفي معهد للتسويق في كوكهام (بريطانيا). وكان ذلك إضافة إلى دورات في جامعة لندن (مدرسة الدراسات الشرقية) وفي بيت سوذابييز في الفنون والتحف والنوادر الإسلامية (مخطوطات ورسوم وسجاد ونسيج ومسكوكات وأسلحة وأحجار كريمة ومجوهرات)، وتلقيت دعوات لإلقاء محاضرات في جامعات مثل: جامعة هلسنكي بفنلندا.وخلفيتي بالثقافة المتنوعة جعلت العديد من الطلبة الراغبين للتخصص في الدراسات عن المنطقة لشهادة الدكتوراه، طلب المساعدة مني في إعداد رسائلهم، وذلك بالرغم من أنني لم أكن دكتوراً. وإن الذي سيكون غريباً للقراء، أنني وجدت في جامعة أكسفورد – على سبيل المثال – أساتذة بشهادة ماجستير يدرسون دكاترة، ومنهم – على سبيل المثال – المستشرق آلبير حوراني، وذلك خلافاً لتقليدنا وتمسكنا بالشهادات. فكتابة رسالة الدكتوراه تعني لديهم دراسة وبحث في جانب من موضوع بتعمق، ولا شيء إضافي!

وخلال مرحلة تعليمي، من الدوافع الكبيرة التي كانت تحثني على الانجاز، والابتعاد عن اللهو، معرفتي بأن الجميع كان يطلع على تقاريري ومحتوياتها عبر الموظفين الإداريين في سكرتارية الدولة، والذي كان بإمكانهم الوصول إلى الملفات الخاصة بي والاطلاع على محتوياتها وتداولها اجتماعياً. ثم كنت أشعر دائما أنه بما أن الحكومة القعيطية تصرف علي هذه المبالغ الكبيرة التي من الممكن أن تصرف على أفراد أعلى تقديرا مني، فكنت أرى أن علي ألا أخيب الظن والتوقعات. وكانت والدتي – يرحمها الله – مهتمة دائماً بمتابعة نتائجي والضغط علي بعكس والدي، الذي كان ينسى أي تقصير بعد انفعال في بادئ الأمر.

– هناك الكثير من الصور التي في أرشيف حياتكم العملي وأنتم في ريعان الشباب رصدتها الكاميرا في أكثر من مكان وموضع. فلقد كنتم كثير التجوال إلى مناطق حضرموت في سنوات الشباب تلك، فما هي المواقف الصعبة التي واجهتكم مع مواطنيكم وبني قومكم منذئذ؟.

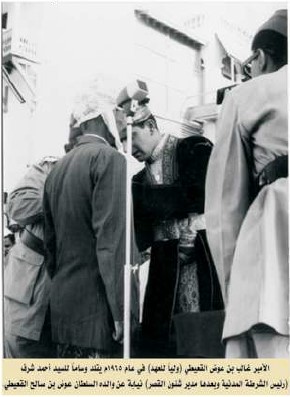

هذا سؤال مثير للغاية. بينما لم ألاقي غير الترحيب الصادق والخالص من أعماق القلوب في جميع المناسبات والمحلات أثناء زياراتي سوى مرة في خيلة في عام 1961م وفي رخية في عام 1965م. وعلى سبيل المثال في الشمرية في رخية، بلاد اللواء صالح يسلم بن سميدع، كان طُلب مني كما سبق وحصل في خيلة أن تضمن الدولة للأهالي مطاراً وإذاعة وجامعة خصيصاً لهم. وبينما لم أتمكن من الرد على هذه المطالب المقدمة في خيلة بسبب صغر سني، إلا أنني كنت تمكنت من تقديم إجابة معقولة في المناسبة الأخيرة مع شرحٍ لتواضع إمكانياتنا، ثم رمي بعض اللوم عليهم لعدم استجابتهم لدعوة الدولة الموجهة لهم بإرسال أولادهم للمدارس بسبب شكوك وأوهام، مستخدماً اللواء بن سميدع كمثل بارع للفوائد المترتبة على التعليم والانصياع لتوجيهات الدولة بدلاً من الشك فيها، وبالنتيجة أن قلوبهم الطاهرة كانت تجعلهم يندمون على جهل تصرفهم!

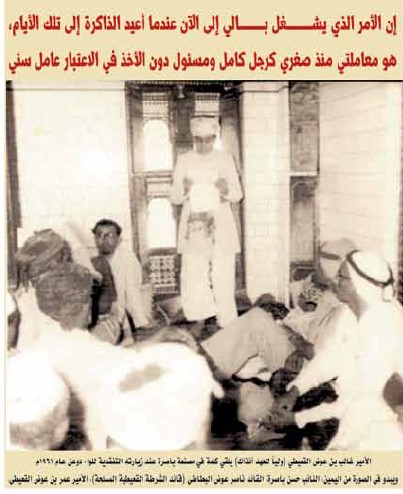

وعلي بالذكر، أن الأمر الذي يشغل بالي إلى الآن عندما أعيد الذاكرة إلى تلك الأيام، هي معاملتي منذ صغري كرجل كامل ومسئول دون الأخذ في الاعتبار عامل سني، وذلك حتى من قبل والدي يرحمه الله، دع عنك الموظفين الآخرين، مما كان يرغمني على التقيد بسلوك المسنين المسئولين في جميع المناسبات.

في السلطنة القعيطية الكثير من الشخصيات التي كانت إلى جوارك في تنقلاتك وجولاتك ومشاركاتك في الحياة اليومية العامة، ومنها على سبيل المثال: اللواء صالح يسلم بن سميدع وزير الدفاع في الحكومة القعيطية والشخصية الرياضية والاجتماعية المهمة في تاريخ حضرموت الحديث. هل لك أن تصف لنا خواطرك اليوم عن هذه الشخصية السامقة وغيرها من الشخصيات التي ترى ضرورة إنصافها اليوم؟.

لقد سألتم عن الشخصيات البارزة في الدولة والمجتمع الحضرمي التي كان من حظي أن أتعرف عليها وأتعامل معها، وركزتم في سؤالكم على اللواء صالح يسلم بن سميدع. فمن غير المنصف أن أشير إلى البعض وأترك آخرين. إنما حيث أنها ممارسة لابد منها، لذا، ولكي أحاول أن أجيب على هذا السؤال، أطلب من الجميع المعذرة على عدم الإشارة هنا إلى العديد من الذين يستحقون ذلك، وهم عديدون ولم أتمكن من الإشارة إليهم.

وابتداء باللواء صالح بن سميدع – رحمه الله – كما طلبتم، وبالاختصار، فأعتبر اللواء صالح الشخصية المثالية للحضرمي الذكي، الحاذق، المغامر، الذي أشار إليه الأستاذ والأديب الكبير علي أحمد باكثير في بيت شعره المشهور:

ولو ثقفت يوما حضرميا ** لجاءك آية في النابغينا

فكان – رحمه الله – هو من مواليد قرية الشمرية التي أشرت إليها سابقاً في وادي رخية، وسافر صغيراً إلى جاوا وثم إلى حيدرأباد، حيث أنخرط في قواتها المسلحة في قسم الشبيبة (Line Boys)، الذين يصطفون على جانبي السير للمواكب الرسمية. وعندما استلم السلطان صالح الحكم ووجه دعوته للحضارم في المهاجر أن يعودوا إلى الوطن، مع ما اكتسبوا من خبرات في مهاجرهم، ليساهموا في رقي بلادهم، واعداً إياهم بأنهم لن يندموا من إتباع هذه الخطوة من حيث المعاملة والمكاسب، كان (بن سميدع) من أوائل الذين عادوا استجابة لهذه الدعوة، والتحق بالجيش النظامي، ولم تخذله تلبيته نداء السلطان صالح، حيث ترقى إلى أن أصبح أول قائد حضرمي له، ثم أول من حمل رتبة لواء في تاريخ حضرموت. ولو أنه لم يكن مثقفاً ثقافة عالية حديثة، إنما كان خارق الذكاء وصاحب بصيرة ورؤية. وأتذكر أنه لما زرت الشمرية في إحدى رحلاتي التفقدية التي أشرت إليها سابقاً وأنا ولياً للعهد ويرافقني فيها اللواء صالح، كانت قُدمت لي طلبات من قبل الأهالي مع الادعاء بأنهم لم ينالوا كبادية نصيبهم من الوظائف مثل السكان الحضر. فكان ردي عليهم أن الدولة فتحت لهم فرص للانضمام للمدارس الحكومية مجاناً ولكن هم الذين كانوا يشككون في التعليم ومنافعه ويخشون أنه سيغير من أخلاقهم. وأثناء الحديث، كنت أستغل وجود اللواء صالح معي لأشير إليه، وهو صامت ومنحني الرأس ومبتسم، كمثل بارع لنجاح من أستمع إلى نداء ودعوة حكومته كما قد ذكرت سابقا.

وكان اللواء صالح من أوفى الضباط للدولة، ومن الذين يحظون بثقة عالية لدى المستشارية أيضاً، فكان يجيد كيفية التعامل معها وتوقعاتها منه، وهو حريص ألا يخيب ظنها فيه. وأتذكر أن بعثته الحكومة البريطانية – ذات مرة وعلى حسابها – لزيارة عدة مرافق عسكرية بريطانية. وكنت فوجئت في داخليتي (مكان سكني كطالب) لما فاجأني بزيارة خلالها لابساً كوت وبرنيطة، ويرافقه فيها ضابط انجليزي يترجم له ويخاطبه بلقب “سيدي”، وكان هذا مصدراً للمزح بيننا. وعلي بالتوضيح عن دوره في حادثة القصر في عهد السلطان صالح، إنه عندما حاولت بعض العناصر الشريرة إغلاق سدة المكلا، أوعزت المستشارية إليه كقائد الجيش النظامي بالتحرك السريع لإنقاذ الموقف. ولما وجد السدة مسدودة أمامه، لم يكن منه إلا أن يتسلل مع فرقة من الجنود من فوق الجبل الذي خلف المستشارية لمحاولة السيطرة على الفوضى وليصل إلى المتظاهرين. وعندما رأى ازدياد الفوضى دون التمكن من السيطرة، قرر أن يأمر بإطلاق طلقة تحذيرية في الجو لتخويف الحضور، إلا أن نتيجة تلك الخطوة كانت المزيد من التحريض من قبل بعض العناصر التي أطلقت النار من مسدسات كانت بحوزة بعضهم ومهاجمة الصف العسكري محاولة نزع السلاح من أيديهم مع استخدام شتائم مستفزة تستحقرهم وتثير حميتهم كقبائل ولم تكن لهم أدنى خبرة قط في مواجهة أوضاعا كهذه. فقام الجنود بإطلاق الطلقة الثانية، مصوبين نيرانهم هذه المرة على الأرض والتي أصابت – كما يتوقع – أقدام المتظاهرين مما خلق فوضى عارمة، سقط فيها العديد عند محاولتهم الجري لإنقاذ أنفسهم وبالنتيجة أن أصيب عدد كبير منهم في أرجلهم، ولدى سقوطهم في أماكن مختلفة من أجسادهم، والتي أودت بأرواح عدد كبير منهم كما هو معلوم. وبما أن السكان الحضر في المدن عموماً كانوا ينظرون إلى البادية بعين الشك والخوف بسبب التعرضات لهم سابقاً من هذا القسم من السكان، فأصبح اللواء صالح هدفاً أضافياً لنقد الحضر.

وبالاختصار، كان المذكور من الناصحين المخلصين. فكنت عينته خلال الربع الثاني من 1967م رئيساً تنفيذياً يمثلني في صدارة اللجنة الأمنية التي كنت شكلتها بالاتفاق مع المستشار، وهي تأوي ممثلين من قادة جميع الوحدات العسكرية في حضرموت بما فيها جيش البادية، وذلك تالياً لحادث “تبادل” إطلاق النار بين جيش البادية وحرس القصر يوم تقديم الرئيس جمال عبدالناصر استقالته من الرئاسة بصفته المسئول الأول عن نكسة حزيران 1967م، وقامت عليها مظاهرات في العالم العربي بشامله بما فيها المكلا، مظاهرات تطالبه بالبقاء في منصبه. والذي كان حصل في المكلا أنه عندما دخل المتظاهرون عنوة إلى داخل حوش مجمع المستشارية عنوة، التي كانت تحرسه من الخارج آنذاك حراسة خفيفة من الجيش النظامي رعاية لكراهية الأهالي للجيش البدوي، ولم تستطع هذه الحراسة المشكلة من جندي على كل مدخل من مدخليها أن تمنعهم من الاقتحام، وقام بعض المتظاهرون بالاعتداء على السيارات وإشعال النار فيها، أطلق عند ذلك جنود جيش البادية من رأس الجبل خلف المستشارية طلقات “طفف” لتخويفهم. وبما أن القصر كان مواجهاً للمستشارية، فاعتقدت حراسة القصر السلطاني، في ذلك الجو المفعم التالي للنكسة والدعاية بأن كان لبريطانيا أيضاً دورٌ فيها، بأن هدف إطلاق نارهم على القصر، فلم يتمكنوا من السيطرة على أعصابهم وقاموا بالمقابل بصب نار كثيف على مقر المستشارية الرئيسي، بحيث أن غرفة نوم المستشار وزوجته بحالها أصيبت في داخلها بما لا يقل عن 60 طلقة عبر شبابيكها الخشبية. ولم يتمكن أو يحاول الضباط السيطرة على الموقف. فعندما لاحظت ذلك الوضع، نزلت بنفسي إلى ساحة القصر لأصرخ بأمر وقف أطلاق النار فوراً. وعندما رأى ذلك الضباط، وبينهم القائدان أحمد عبدالله اليزيدي وناصر عوض البطاطي بمعية ضباط آخرين مثل فرج عبدالحبيب الجهوري، وقائد الشرطة أحمد بن منيف، بدأ إطلاق النار يخفف، وظهر هؤلاء من مخابيهم في القصر للمساهمة في تطبيق الأمر. والجدير بالذكر أنه لم تصب طلقة واحدة من الجيش البدوي أي جزء من بناية القصر ما سوى الحائط الخارجي الملاصق للشارع الرئيسي حيث كان المتظاهرون، كما لم يصب أي جندي، سواء من جيش البادية أو حراسة القصر!.

وإضافة إلى ذلك، علي بالذكر، أن اللواء صالح بن سميدع كان مرافقاً لي وناصحي في زياراتي، ولو بتحفظ. وكان من عادته أنه لا يقدم رأيه إلا عندما يطلب منه ذلك، إنما علاقته معي كانت بدأت تشجعه على مخالفة هذا المبدأ. وعلى سبيل المثال، لما لاحظ نتائج زياراتي التفقدية، فكان قرر أن يشجعني على القيام بالمزيد منها وباستمرار، مكرراً النصيحة أنها لو تواصلت، فهي تساعد في زرع حيوية في سير النظام وتلعب دور حافز للموظفين المخلصين وتردع وتخوف المفسدين. وبما إننا كنا نعلم جيداً بأن الحضارم لا يريدون الانضمام إلى أي كيان سياسي، فكنت طلبت منه سراً أن يعد خطة دفاعية لصد أي هجوم مزمع من الغرب ضد الحدود الحضرمية، إلا أنه بعد رئاستي لأول جلسة للجنة العسكرية التي شكلتها سرياً لهذا الغرض، والتي كانت مكونة من قادة القوات المسلحة، لم يتم تحقيقها، وسبقتنا الأحداث مع طلب بريطانيا مني السفر إلى جنيف لمقابلة لجنة هيئة الأمم لاستقلال المنطقة، علماً بأنه لم يتسع لي رفضه، بسبب اتفاقية الاستشارة المبرمة بيننا وبينها، والتي كانت تحتمني على قبول كل مشورة رسمية تقدم لي من قبلها، مع الافتراض بأنها في صالحي وصالح الشعب.

وكان أبناء اللواء صالح (محفوظ وفائز) من زملائي وأخي في صغرنا، حيث إنهما كانا متقاربين لسننا وكنا نلعب معهم ومع أولاد الضباط والعسكر كرة القدم في ميدان مقر الجيش النظامي (الرجمنت)، (الرزميت). ومع الذكر المطول للواء صالح، رحمه الله، علي أن أثني على عدد كبير من الشخصيات في عهدي جدي ووالدي إضافة إلى عهدي من أعيان ومناصب ومقادمة ومستشارين وموظفين المدنيين منهم والعسكريين، لا يمكن إحصائهم، وعليكم بشمول ذكرهم في نشرتكم إن رأيتم لذلك مجالا. فمع طلب المعذرة، وبكل تواضع على أي تغافل أو تجاهل، يهمني أن أذكر أعضاء مجلس الدولة ورؤساء الدوائر الحكومية والنواب والقوام وقادة الجيش والشخصيات الأخرى في المجالات الحيوية الأخرى، الثقافية والرياضية (من التابعين للأندية وغيرهم)، ومنهم من باب التلخيص وليس الإحصاء: المرحومان الشيخ عبدالله عوض بكير، الشيخ أبوبكر بارحيم مع أولاده وبالذات خالد الذي كان مهتماً في عهدي غاية الاهتمام بنمو البلاد من جوانب تجارية وسعى جاداً لغاية التنسيق معي لإحضار شركة “أجيب” الإيطالية للتنقيب عن النفط وأخيه الدكتور غازي الذي كان معاصراً لي أيام دراستي في السودان وأسرة آل بارحيم كافة؛ الشيخ عمر باسويد، الشيخ أحمد سالم باحكيم (وبعض من أفراد أسرته الذين كانوا يلعبون معي)، الشيخ أحمد بن ناصر البطاطي (مع ابنيه حسين وجويد)، الشيخ عبدالله بن أحمد الناخبي مع ابنته الموقرة فاطمة، وكان المذكور أول وخير معلم لي في تاريخ الأسرة وحضرموت؛ والتاجر محمد سعيد الناخبي (مع ابنيه محسن وصالح مع الإفادة بأن محسن كان يقدم لي المشورة في بعض الأحيان تطوعاً منه كمواطن مخلص)، التاجر أحمد عمر بازرعة؛ ومن النواب الشيخ حسن قحطان النقيب، والمقدم أحمد “القبيلي” باصرة، والشيخ حسن باصرة، والشيخ عبدالخالق عبدالله البطاطي، الشيخ علي محفوظ بن بريك، الشيخ علي محمد العماري (الذي كنت أكن له تقديراً استثنائياً بسبب إنجازاته وأسلوبه في عمله)، عمر باصالح، بدر بن أحمد الكسادي، عبدالله بن دغار، المقدم عبدربه اليزيدي، عمر مثنى، محمد عبدالقادر بامطرف، الشيخ عمر باحشوان وأخيه أحمد، هادي بهيان، الشيخ علي محمد النقيب، القائم مصطفى سميط، عمر باهرمز، أبوبكر لعجم (ابنه كان معاصراً لي في السودان)، سالم محمد شماخ، السيد محمد بن أحمد الشاطري، مسلم بلعلا، الشيخ صالح حبيب بن علي جابر، الشيخ سعيد عوض باوزير وأخيه احمد عوض باوزير (صاحب جريدة “الطليعة”)، وجميع مناصب حضرموت، وعلى رأسهم: المنصب الجليل السيد أحمد بن علي بن الشيخ ابوبكر بن سالم، القائد أحمد عبدالله أفندي (ضابط في الجيش النظامي، ثم قائد خفر السواحل، وقد كان مصدراً تاريخياً)، السيد أحمد شرف الذي كان رئيس الشرطة المدنية، ثم مرافقاً لوالدي ومديراً لشئون القصر، الشيخ محمد باصفار، أحمد وعلي ابني سالم باعشن، ومن الأعيان ومقادمة الحارات المقدم سالم أبوبكر باغويطة وغيره ومقادمة الحاشية، الشيخ سعيد والشيخ عبدالله ابني علي بامخرمة (كان الشيخ سعيد من ابرز الشخصيات في سلك القضاء)، والشيخ عبدالقادر العماري، والشيخ عبدالقادر بن علي الحاج، والسيد عبدالقادر بافقيه، محفوظ صالح لرضي، سالمين خيره (الذي عاصر جميع السلاطين من أواخر عهد السلطان عوض بن عمر)، عبيد بن سنكر، سالم الأغبري، أحمد محمد الفردي (من الشخصيات الرياضية)، ومن الفنانين محمد جمعة خان، وعبدالقادر جمعة خان (قائد فرقة الموسيقى)، كرامة سعيد مرسال، عبدالرب أدريس، محمد بن شامخ، الذين كانوا يحظون بتشجيع من والدي، وعدد كبير من الشعراء الشعبيين وغيرهم وعلى رأسهم السيد حسين ابوبكر المحضار، سعيد فرج باحريز، وكانت معرفتي بهؤلاء جميعاً من عهد والدي.

أما الذين كان لهم دور بارز في عهدي وفي التعامل معي إضافة إلى الذين سبق ذكرهم، فنبتدئ من أهمهم الذي هو السيد أحمد محمد العطاس الذي لعب دور معلم لي في صغري في التعرف على خلفية شئون وشخصيات البلاد بكل حرية، خلال مرافقته لي في رحلاتي وعندما كان يرسل من قبل الوالد إلى عدن لاستقبالي وأخي عمر عند عودتنا من الدراسة لقضاء الأجازة، وكنت أراسله، وورثته – فيما بعد – وزيراً لي، عبدالرحمن بازرقان، السيد عبدالله محفوظ الحداد (رئيس المجلس العالي)، الشيخ عبدالرحمن بكير، عبدالله باحويرث (مستشار الحكومة لشئون العشائر، الذي كنت أكن له تقديراً خاصاً)، محمد عبدالقادر بافقيه، القائد سالم عمر الجوهي (الذي كان ضابطاً حضرمياً وفياً بالرغم من ما أمر بتنفيذه)، الضابط محمد عبود الكثيري، جعفر الكثيري، والكثير من زملائهم من ضباط وجنود من الأوفياء في الجيش النظامي، القائد ناصر عوض البطاطي وضباط وجنود الشرطة القعيطية المسلحة (ومنهم الرئيس عمر العيدروس)، القائد أحمد بن منيف (الشرطة المدنية)، القائد محسن المرفدي، والضابط أحمد (الملقب “القلي”)، الشيخ حسين محمد بن حطبين البعسي، فرج عبدالحبيب الجهوري، سلمان الكلدي، السيد علي بافقيه (صاحب جريدة “الرأي العام”)،عاشور فرج خنبري (مصوراتي)، غانم (مصوراتي)، أحمد سعيد الحضرمي، سعيد عبدالخير النوبان، فرج بن غانم، الضابط مبارك عبدالله الجوهي، ووكيل قائد سعيد باقروان، عيسى مسلم بلعلا، السيد عمر محمد العطاس. ومن أبرز المقادمة الذين لم يسبق ذكره محمد بن بقصه بن قطيان الكربي، حمد بن ناصر الجبري، عسكر بن سالم الكربي، الحكم علي بن صالح بن ثابت، الحكم مبارك بن محمد بن عجاج، الشيخ ربيع بن صالح بن عيشان، المقدم محمد سعيد الجوهي، المقدم مانع باذياب العوبثاني، الحكم محسن بن نهيد، سالم بن صالح بن ثابت، الشيخ سالم محمد بن علي جابر، المقدم العبد بن علي التميمي، الحكم يسلم باهيصمي، التاجر عبدالله عبيد بامطرف وإخوانه، الرسام علي عوض غداف، سالمين بن حسين الحضرمي، ناصر ومحمد عمر مخارش، الضابط أحمد نوح، عبدالله وعمر وكرامة بن عاشور، فؤاد بارحيم، صالح بن عكظه، إضافة للعديد من المناصب والمقادمة والمشائخ والشخصيات الاجتماعية الأخرى. وهذه بعض الأسماء التي جاءت على لساني، كما علي بالذكر أيضاً أنه كان للبعض منهم وللأسف أدوار سلبية في الأخير. ونسال الله للجميع المغفرة وهو سميع الدعاء.

– من المعلوم تاريخياً أن فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، زمن جدكم السلطان الموسوعي صالح بن غالب القعيطي، هي البدايات الحقيقية لما أطلق عليه مشروع النهضة الحضرمية، ففيها تم توقيع صلح (أنجرامس) السلام الحضرمي بين القبائل، وعبدت الطرق القبلية من الوادي إلى الساحل، وبدأ انتشار التعليم وابتعاث الطلاب للدراسة بالسودان ومصر، وانتشرت الأندية الرياضية والانتخابات البلدية والمؤتمرات الحضرمية لتوحيد الجغرافيا الحضرمية في كيان واحد، كيف تنظر لهذه السنوات وأين تضعها اليوم في سياق التاريخ الحضرمي المعاصر؟.

لقد تكرمت بالإجابة بنفسك على كثير من جوانب سؤالك الكبير والمتعدد الجوانب. إن عهد السلطان صالح ابتدئ بالسنوات التي سبقت استلامه الرسمي لمقاليد الحكم، حينما كان ينوب عن عمه السلطان عمر. وفترة عهد السلطان صالح تعد أهم فترة في تاريخ حضرموت الحديث، حيث وضعت خلالها جدياً الأسس الراسخة المتينة لبناء دولة نظامية بمؤسساتها وفقاً للمفاهيم الحديثة لتطور ورقي حضرموت دولة وشعباً. وكان من حسن حظ حضرموت أنه تواجد لصدارة هذه المرحلة الحاسمة شخصية ذكية ونادرة مثل السلطان صالح الذي بعلمه ومعرفته وخبراته الدولية، النظرية منها والعملية، استطاع لعب الدور المطلوب منه آنذاك. ثم هناك له أدوار فريدة ورائعة على المسرح الإسلامي أيضاً مدعوماً فيه بأسفاره ولقاءاته مع شخصيات علمية بارزة خلال ذلك العصر. وقلّ من يعلم أنه كان على اتصال بشخصيات مثل: السيد قطب، ورشيد رضا، عبدالرحمن عزام باشا، والبروفيسور عبدالوهاب عزام، وعلماء الشام وشبه القارة الهندية بما فيهم شخصيات بريطانية خبيرة في مجالات مختلفة التي كانت تتواجد فيها. فكان رحمه الله، يحاورها ويستفيد من أفكارها وخبراتها ويدرس إمكانيات وكيفية تطبيقها في بلاده. وكان يعتبر العلم والتربية مفتاحاً لجميع خزائن الحياة. لذا، كان تركيزه، بالأول، على تحسين أوضاع الرجال والنساء في بلاده عبر التثقيف باستخدام جميع الرسائل التليدة والحديثة رغماً عن ضآلة الإمكانيات.

وعلى المسرح الدولي، فلنكتفي هنا بالإشارة إلى بعض من أبرز مجهوداته. فعلى سبيل المثال، عندما حج للمرة الثانية في نهاية العشرينات الميلادية، قرر أن يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية المتواضعة في الحجاز وبطالة الأهالي في الأشهر خارج الموسم. وبعد تفكير وتبادل الرأي مع شخصيات رائدة أخرى، عزم علي تأسيس منظمات في ديار الحرمين (ابتداء بالمدينة المنورة) لتدريب الأهالي على نسج أقمشة الإحرام كصناعة حرفية في المنازل خلال الأشهر الخارجة عن الموسم، مع ضمانة سوق لها في الخارج لشراء ما قد يتبقى من الإنتاج بكامله، إضافة إلى حاجة السوق المحلي. وعند بلورة هذه الفكرة والمشروع، كان قد عرض على جلالة الملك عبدالعزيز – رحمه الله – في مكة المكرمة أن يمنح له حق تأسيس ما عرف في المدينة بتسمية “دار الصناعة” لتدريب أهل المدينة على هذه الحرفة. فرحب الملك عبدالعزيز بهذه الفكرة شريطة أن يكون مشروعاً خيرياً. فأسس “دار الصناعة” هذه المشار إليها، واستمر في عمله إلى مؤخرة الأربعينيات (أي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية)، حين طمس على جدواه الاقتصادية الدخل من النفط. ثم هناك مشروع آخر خارج ديار الوطن من الممكن الإشارة إليه هنا، وهو سعيه لتأسيس جامعة إسلامية باسم “دار العرفان” في حيدرأباد. وكان قد وصل المشروع إلى مرحلة اختيار موقع له مع وضع منهج دراسي للدورات على اختلاف المستويات. إلا أنه لم ينفذ بسبب سقوط مملكة حيدرأباد ب القوات الهندية في عام 1948م. وكان هناك مشروع آخر مرتبط به، والذي لم يذكر عنه، وهدفه نشر اللغة العربية إلى كافة الديار الإسلامية التي لا تنطق بلغة الضاد، وإلى مستوى يجعلها لغة التعامل الرسمي بينها، مثل دور اللغة الانجليزية الدولي حاليا. وكان المشروع يتمخض في تشجيع الشباب، ابتداء بشبه القارة الهندية بحكم أنها كانت أعلى نسبة في الكثافة السكانية للمسلمين على تعلم اللغة العربية عبر إيجاد مؤسسات لها في كل حارة وفقاً لمنهج وعقد اختبارات رسمية عند اختتام الدورة مع توزيع شهادات. ولو أن هذا المشروع نجح في مشروعاته لتخرج أكثر من 80000 (ثمانين ألف) طالب في الاختبارات، إلا أنه لما استقلت الهند من الاستعمار البريطاني وأصبحت دولة علمانية، وبها انتهت صلات الأسرة القعيطية الرسمية ببلاط حيدرأباد، فلم يستمر نمو هذا المشروع وفقا للخطة المرسومة، علماً بأنه كان لعلماء مصر وأزهريين آخرين من الهنود دور بارز بشراكة علماء الهند برئاسة السلطان صالح في تأسيس وتفعيل هذا المشروع. ولقد سمعت من بعض الذين عاصروا تلك الأيام بأن مجالس السلطان صالح اليومية بعد العصر والحديث المتداول خلالها بين الخبراء والعلماء في كل مناسبة كان بمثابة محاضرات جامعية في مجالات شتى. ومن الذين أكدوا لي ذلك السيد حامد بن ابوبكر المحضار، الذي كان يتلذذ حينما يتذكر ويروي عن المناقشات للمسائل الفقهية على سبيل المثال التي كانت تنال اهتمامه. وهناك صور فوتوغرافية متوفرة إلى الآن، ولله الحمد، التي تؤكد ما سلف أعلاه، وإن أصاب مرور الزمن ذكراها بالنسيان.

هذا من جانب. إنما دعونا نعود إلى مسألة القرار لتقوية الروابط مع دولة عظمى التي بإمكانها أن تساعد حضرموت في تحقيق آمال أبنائها في البلاد والمهاجر مرؤوسين بنخبتهم الفكرية من الأعيان. وليكن معلوماً أن هذا القرار، كان قراراً جماعياً، ونتيجة لاجتماعات ولقاءات عريضة القاعدة عبر فترة مديدة من الزمن، وذلك من عهد السلطان غالب، ولو أن أهمها كانت تلك التي عقدت في عهد السلطان عمر بصدارة ولي عهده ونائبه السلطان صالح، وسلاطين آل كثير (علي بن منصور وعبدالله بن محسن) وعلى رأس القائمة مؤتمر الشحر المنعقد في ربيع الثاني 1346هـ الذي ساهم فيه أعيان من جميع الأطياف الاجتماعية، من مناصب ومقادمة وشخصيات روحية وتجارية أخرى مع تمثيل للمهاجر، حين قرر بأن لا بد من اتخاذ خطوات تضمن تحقيق آمال وفلاح الجميع. وعليه كان تم انتخاب الشخصية الحجازية النشطة لإجراء إصلاحات في جميع ربوع العالم الإسلامي الطيب الساسي للذهاب إلى المهاجر سفيراً من قبل المؤتمر لشرح الأفكار المتداولة فيه وأخذ التأييد لأهدافه. وكان على رأس هذه الشخصيات التي حضرت المؤتمر ولعبت دوراً بارزاً ومؤثراً في تداولاته الأثرياء الأخيار آل الكاف. فكانت اتفاقية الاستشارة هذه الناتجة للتفكير أن لا بد من طلب العون من دولة عظمى صاحبة إمكانيات (وأفضلها وأنسبها في المنطقة بريطانيا) لتحقيق هذه الأهداف. وثمنها بالمقابل كان الدخول في هذه الاتفاقية التي طلبتها بريطانيا، وهي لم تختلف كثيراً في نصوصها عن اتفاقياتها الأخرى مع عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، وغيرها في ذلك العصر لتحقيق الهدف المنشود، لآنه لم تكن لدى حضرموت الخبرات والإمكانيات لتحقيق ما كانت تريده. وتالياً للتوقيع على اتفاقية الاستشارة، لقد طلب السلطان صالح مساعدة بريطانيا في مجالات تطوير الصناعات الحيوية التي تنقص الحضارم خبرة حديثة فيها مثل: الزراعة والأسماك والتدريب في مجالات تحديث الجيش لصيانة الآمن، والصحة والتعليم الحديث، وجلب المدرسين الأجانب للتدريس، وإرسال البعثات للخارج. فكانت النتيجة الإصلاحات في مجالات التعليم بحالها بعد فترة وجيزة من توقيعها أن خريج المدرسة الوسطى بالغيل أصبح على سبيل المثال ينطق اللغة الانجليزية بمستوى أعلى بكثير من خريجي عدد من الجامعات العربية اليوم. ومن ابرز أمثلتها أستاذي سالم عبداللاه الحبشي والطلبة من خريجي مدارس حضرموت الذين التقيت بهم في السودان مثل: فرج بن غانم وحسين بارباع وغيرهم.

ثم لو راجعت تبادل القصائد ما بين صلاح أحمد الأحمدي المعارض لهذا التوجه حول الدخول في روابط أقوى مع بريطانيا والرد عليها من محمد بن هاشم السقاف وبعض الشعراء الذين كانوا يكتبون باسم الشاعر المجهول “الفرزدق” (وهم في الغالب السيد أبوبكر بن شهاب إلى أن توفي في 1922م وحسين بن عبدالله القعيطي المتوفى في 1926م، وأيضا صلاح أحمد الأحمدي)، نجد أنها تلقي الضوء الكافي على الفكرين المتصارعين آنذاك بين الحضارمة، حول أمر الاقتراب الرسمي بهذا الشكل إلى دولة عظمى، والتي لم تخدم مصالحنا من أجل سواد عيوننا إن لم تستفد أيضاً من خلفها.

بالاختصار، كان لثقافة وخبرة السلطان صالح الموسوعية دور كبير في ما تم. وعلى سبيل المثال، فلقد قال إنجرامس بنفسه بأنه كان يتلذذ عندما يسمع السلطان صالح يذكر له: “يا مستر إنجرامس أنا أريد مساعدتك في كذا وكذا…….” ويحصي له المجالات ويحدد له المطلوب في كل أمر بدقة. ولنفكر هنيهة ونقارن سن وثقافة السلطان صالح بضابط إنجليزي بثقافة عادية في مؤخرة العشرينات من العمر والمبتعث إلى منطقة متخلفة ومفتقرة مثل حضرموت! فالسلطان ورفقاؤه لم يقبلونه ومن والاه في منصبه، وبالتعاون معه إلا سعياً وراء حصول المساعدات المرتقبة من الحكومة البريطانية، وبالتالي فهؤلاء كانوا يستمدون أهميتهم في المجتمع الحضرمي كممثلين ومنسقين له من طرف حكومتهم.

فكانت مشاريع الطرق وغيرها، مشاريع حضرمية خالصة، وذلك من أيام السلطان غالب وثم السلطان عمر. وعلى سبيل المثال، فلقد تم بناء الطريق الشرقي من الشحر إلى الوادي بمساعدة مالية كبيرة من آل الكاف وتم تنفيذ غالبه في عهد السلطان عمر بن عوض بإشراف نائبه في الشحر سالم بن أحمد القعيطي. وهذا أمر يشير إليه إنجرامس بنفسه في تأليفه، ولو بصفة نقدية منهما سالم بن أحمد بأنه كان يستفيد شخصياً من ميزانيتها.

وكانت لدى آل الكاف – هذه الأسرة الكريمة والفاضلة والمحبة للوطن فكرة لتأسيس شركة مساهمة لوضع خط سكة حديد من الشحر إلى الداخل أيضاً وقامت بدراسة مبدئية لجدواها من نواح تجارية أيضا. وبما إننا بدأنا نتكلم عن مشاريع لإدخال خطوط سكة حديد في حضرموت، فيجب علي أن الفت انتباه القراء إلى أنه كانت لدى الأسرة القعيطية خبرة في هذا الشأن، اكتسبتها عندما ساهمت في مشروع في شمال غرب مملكة حيدرأباد يسمى “مشروع شاندا للسكة الحديدية”، والذي لم ينفذ بسبب ضغوط بريطانية. وكان ذلك في عهد السلطان عوض بن عمر القعيطي الذي كان عبّر عن استعداده ليساهم فيها بعشرة مليون روبية!

ويجدر بالذكر أيضاً، هنا عن السلطان عوض بن عمر بأنه كان من أكبر المتبرعين في الشرق الأوسط لمشروع إنشاء سكة حديد الحجاز. وهذا المشروع الخيري الذي كان أغضب الحكومة البريطانية كثيراً سراً، كان أصبح مصدر القلق وارتباك شديد لديه ونجله السلطان غالب بن عوض (الذي كان ينوب عنه) وذلك عندما علما عن عدم ارتياح بريطانيا من تنفيذ هذا المشروع. وكانت خطة الدولة العثمانية توصيل هذا الخط إلى تعز. وكان من حلم السلطان عوض توصيله من عدن إلى الشحر كمشروع تجاري، إلا أن التطورات الدولية والسياسية والأحداث الأخرى لم تساعد في إنجاح الخطة العثمانية، وأهمها انفجار الحرب العالمية الأولى، وتمرد الشريف حسين بن علي – يرحمه الله – على نظامها. فلم يتجاوز المشروع المدينة المنورة التي كانت آخر محطة له، بينما كانت الخطة مد الخط إلى مكة المكرمة، ثم جنوباً إلى اليمن (جزء من الدولة العثمانية). والجدير بالذكر أيضاً أن القائد العثماني علي سعيد باشا كان قد مد خط من اليمن إلى لحج التي كان احتلها خلال الحرب العالمية الأولى.

أما انتشار التعليم الحديث في حضرموت، فكان للمساعدة البريطانية دور كبير فيها، حيث أنها كانت ساعدت بربط النظام والمناهج في حضرموت التي كانت أدخلتها في السودان. وتلاحظ أنه بعد سنة من تولي السلطان صالح، كانت ميزانية الدولة القعيطية ضعفي ما كانت تصرفه الحكومة البريطانية على بند المعارف في مستعمرة عدن بذاتها. وفي هذا ما يدل على الأهمية التي كان يوليها السلطان صالح للتعليم.

وأما بالنسبة لما سمي بـ”صلح إنجرامس”، فدون التخفيض من انجازات إنجرامس في حضرموت، علينا أن نعلم في الحين نفسه أن هذه التسمية كانت أطلقت عليه تكريماً له بمناسبة زيارته لحضرموت كممثل لدولة عظمى يريد السلطان والحضارم الاقتراب منها، وتمهيدا لبداية مرحلة جديدة من العلاقات الودية معها ومع ممثلها. فهل تعتقدون أنه دون دور ودعم الشخصيات الحضرمية القبلية والروحية التقليدية أنه ستكون تلقى قبولاً لدى القبائل الحضرمية لشخصية أجنبية! فكان على سبيل المثال: للسلطان علي بن صلاح بتوجيه من السلطان صالح، ولأسرة آل الكاف وعلى رأسهم السيد أبوبكر، ومنصب المشهد أحمد بن حسن العطاس، والمقدم علي بن أحمد بن يماني وغيرهم، وسادات وأعيان حضرموت، من شخصيات روحية وقبلية أخرى التي تعودت وفقاً للتقاليد على لعب دور في هذه المجالات شأن كبير في تجديد وتمديد فترات الصلح بين قبائل المجتمع الحضرمي التي كانت على وشك الانتهاء. هذا من جانب، ويجب أن يكون معلوماً – أيضاً – أن زيارة السلطان عمر بن عوض إلى حضرموت الداخل والتي كانت كللت بنجاح كبير هي تعد الأساس للعديد من هذه الاتفاقيات بين القبائل والتي كانت على وشك الانتهاء في وقت يصادف زيارة انجرامس، وتم تجديدها مع انتساب اسمه. ولو أنه يجب علينا ألا نقلل في الوقت نفسه من مساعي ونوايا انجرامس الخيرة، فإن هذه الممارسة كانت حضرمية خالصة ومبنية على أسس وتقاليد حضرمية ليس لأي نظام بريطاني دخل فيها سوى تواجد انجرامس أثناء عقده، ولتحمسه ودفعه لها.

وكان من شأن السلطان صالح في سفراته ولقاءاته أنه عندما يرى أي مشروع أو قانون أو نظام يلفت انتباهه ويثير إعجابه، فيحاول أن يطبقه في حضرموت. وكان هدفه تأسيس حكم دستوري ملكي، وهو رحمه الله، يعد من السلاطين الفريدين الذي لوحظ عنهم بأنهم قاموا بتشجيع تأسيس تكوين الأحزاب والمجالس البلدية والقروية لمساعدة الأهالي في معالجة شئونهم. وكانت تعد بعض هذه التطبيقات أو التجارب سابقة لأوانها. وعلى سبيل المثال، فكان لسماحه بتأسيس أحزاب ردة فعل سلبية لسوء الفهم من قبل بعض العناصر للحقائق السياسية المتواجدة في الساحة مثل: الوجود البريطاني وسياستها وأهدافها في المنطقة، وقلة الخبرة والثقافة لدى الأهالي لاستيعاب مثل هذه المسائل الحساسة. وعلى سبيل المثال، علينا الاعتراف بكل صراحة، أنه لم يكن هناك وزير حضرمي في الدولة القعيطية لغاية أحداث سبتمبر 1967م، الذي بإمكاننا أن نصفه بأنه كان يتمتع بثقافة جامعية حديثة! وقلة الدراية بهذه الحقائق المرة، هي التي كانت من الأسباب الضمنية لـ”حادثة القصر”، والتي بسببها منعت الأحزاب لفترة، وانتهت بتقوية دور بريطانيا ومجال تدخلها في سياسة وإدارة البلاد، حيث أن الذي فشل هو مشروع السلطان لتطوير النظام السياسي في حضرموت وجهل بعض الأهالي في إدراك ذلك.

– في زمن والدكم السلطان عوض بن صالح القعيطي، المغفور له بإذن الله تعالى، وفي يونيو من العام 1965م، جاءت بعثة مجلة العربي الكويتية وعملت استطلاع موسع وشامل عن حضرموت وعاصمتها المكلا ضمن ملف: (أعرف وطنك)، الكثير اليوم يجدون في ذلك الاستطلاع وما اشتملت عليه المدينة العاصمة المكلا من مشاهد حياة تعليمية وثقافية وإدارية ومهنية وعلاقات إنسانية ومساحة الحريات تطورا يتجاوز الكثير من مشاهد واقع الحال اليوم، هل لك أن تستعيد تلك اللحظات التي كان الصحفي سليم زبال يجوب شوارع المكلا بمعية المصور أوسكار؟.

على الرغم من أنني اطلعت على هذه المجلة الجميلة ورائعة المحتويات وكنت أكن تقديراً خاصاً لمجهودها المتميز في التعريف بالوطن العربي للقراء بأسلوب ايجابي جيد عبر استخدام مزيج رائع وناطق بين الصور والوصف والتعليق عليها، إلا إنني وللأسف لم أكن موجوداً في المكلا أثناء زيارة طاقمها الصحفي،، بل كنت في بريطانيا.

للحوار بقية في العدد القادم