أعلام

أ.د. عبدالله حسين البار

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 2 .. ص 28

رابط العدد 2 : اضغط هنا

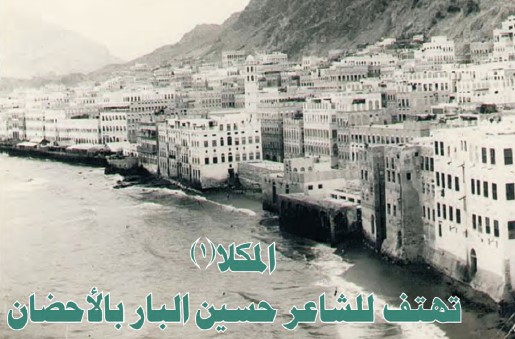

المكلا [1] تهتف للشاعر حسين البار بالأحضان

المكلا ثغرُ حضرموت الباسم, ونافذتها على العالم، فتتصل دماؤه بدمائها، فتتجدّد حياتها، وتمضي بها الأيام إلى تطوّرٍ منشود. هذه المدينة التي ابتدأت مأوى لقوارب الصّيد حين رجوعها من مغامراتها في البحر غدت عاصمةً لإمارة الكساديّ فبدأ النموُ يشقُّ طريقه إلى مكوّناتها السكنيّة, حتى إذا غدت عاصمةً للسلطنة القعيطية بدت مقصدًا لكلّ طامحٍ لا يرضى سكون الريف، وبساطة عيشه، وهدوء ساعاته ليلًا ونهارًا. ولقد بَدَأَتْ تعرف عددًا من صور التحوّلات المدنيّة في مجتمعها الصغير منذ الأربعينيّات من القرن المنصرم, لكنّ ظروف الحرب العالمية الثانية، وما أعقبها من حالاتِ ركودٍ اقتصاديّ أثقل من حركة سير ذلك النموّ في تاريخها حتى انقشعت غمّةٌ, وزال ظلٌّ ثقيلٌ كاد أن يوقف طموح هذه المدينة وتطلّعها للتطوّر والنّماء لولا هممُ رجالٍ، وعزيمةُ ذوي سلطان. فاستأنفت المكلا في سنوات العقد السّادس من القرن العشرين حركةَ نموِّها السياسيّ والإداريّ والاقتصاديّ والثقافيّ والتعليميّ الذي بدأ مع صعود السلطان صالح بن غالب القعيطيّ ولم يبق له إلا أن يصّاعد في ربى التطوّر والتقدّم والاكتمال درجاتٍ عُلًى فيمضي إلى غاياتٍ أعمق, ويرود آفاقًا أوسع.

لكنّ جملةً من الأحداث وقفت عائقًا دون ذلك. فتقاصر النموّ، أو اتخذ صورةً شائهةً غير التي كان ينشدها مثقّفو ذلك العصر ودعاة التنوير فيه, ومن ذلك مثلا حادثة القصر (كانون الأوّل/ ديسمبر 1950م) التي سعت إلى تفعيل الوعي السياسيّ عند أبناء مدينة المكلا بدرجةٍ خاصة. بيد أنّ انكسارها، وقصور وعي القائمين بالعمل السياسيّ عن بلوغ مرتقاه العالي،وانحصار نشاطهم في إطار المدينة وحدها فلم يتجاوزها إلى سواها من مدن السلطنة وقراها جعل هذا المستوى من مستويات الحياة يقف عند أولى درجاته, لكنّه لم يتلاشَ من الوجدان فظلّت شعلته تتجدّد حتّى اشتدّ عوده, واستدّ سيره, واتسعت غاياته.

فإذا كانت الغايةُ منه في عهد السلطان صالح إصلاحَ كلِّ خللٍ يشوب حركةَ الحياة بكلّ مستوياتها, وانتقادَ ما يراه المثقفون يومئذٍ متقاصرًا عن أحلامهم وأمانيّهم, فقد غدا من بعد وفاته طلبًا لتغيير الموجود والتحوّل عنه إلى نهجٍ آخر غير السائد في إطار السلطنة.

فالحزب الوطنيّ مثلا لم يكن يشغله جوهرُ الحكم في ذاته فيطالب بتغييره, وإنما شغله استثناءُ أبناء البلد من المشاركة في إدارة حكمها.

فما معنى أن يكون سكرتير الدولة أجنبيًّا؟

وما جدوى أن يتولّى الإشراف على ماليّتها غير حضرميّ؟

ولماذا لا يكون للعناصر الوطنية إسهامٌ فاعلٌ يُظْهِرُ ما اكتسبوه من خبراتٍ في سنواتٍ سلفت, ويُفَتِّقُ مواهبَ عظمت، لكنّها لم تجد إلى البروز سبيلا؟

وتلك أسئلةٌ تنمُّ عن رغبةٍ في إصلاح حالٍ يرونها معوجّةً، فجأروا بالمطالبة بإصلاحها في ظلال حكم السلطان صالح تحديدًا، فأعظموا مكانته، ولم يجدوا بين ذلك التعظيم ورغبتهم في الإصلاح أيّ تناقضٍ.

ومن هنا لم يَعْتَرِ الشعرَ اضطرابٌ حين وقف مادحًا ذلك السلطانَ، أو حين بثَّ شكواه من خيبة أملٍ في إصلاحٍ منشودٍ بعد أن عبثت الأيام بالأمانيّ والأحلام. وفي مثل ذلك الحال يقول البار شعرًا:

يا جميلَ الفعالِ يا صالحَ الأعمالِ لا زلتَ تملأ الدهرَ ذكرا

مَنْ تجلّى يخطُّ في الدّهرِ سطرًا

من خلودٍ كتبتَ للدّهر سِفْرا

يا سليلَ الكرامِ عذرًا فإنّي لستُ أقوى على النشيد فعذرا

قد دعاني يومُ الجُلوسِ فلبّيتُ وحيّيتُ عيدَك اليومَ شِعرا

وتمنّيتُ أن أكونَ كما كنتُ طروبًا فأملأُ الحفلَ زهرا

غير أنّ الحياةَ عاثت بآمالِ بني موطني اعتسافًا وقسرا

أغرقتهم في لُجّةٍ وطوت فيها جهودَ الأيامِ كُثرًا وكثرا

أبدلتهم بحالةِ العزّ إذلالا.. ونعمى الحياةِ بؤسًا وفقرا

روضةُ البلبلِ المغرّدِ جفّت وتهاوى بهاؤها وتعرّى

فَتَعَطَّفْ وداوِهنّ جروحًا دامياتٍ والمسْ بعطفك أخرى

وارأبِ الصّدعَ.. أنت يا ابن البهاليلِ

بهذا الإحسان أولى وأحرى

بيد أنّ وفاة السلطان صالح في عام 1956م، واعتلاء ابنه – وكان وليَّ عهده – عرشَ السلطنةِ بعده، وبين الشحصيّتين فروقٌ جوهريّةٌ عظيمةٌ لا تخفى على ذي بصيرةٍ، ناهيك بتزايد المدّ الثوريّ في كثيرٍ من البلاد العربيّة، وانتصار بعض تلك الثورات وسعيها لتغييرٍ جوهريٍّ في بنية الحكم، فانقلبت ملكيّاتٌ إلى جمهوريّاتٍ لعلّ مصر 52م هي أبرزها، أَضِفْ إلى ذلك اتّساعَ مساحةِ الوعي السياسيّ لدى مثقّفي تلك الحقبة من الزمان الحضرميّ، وتراكُمَ خبراتِ بعضهم من خلال التّأمّل في التجارب، والتفكير العميق في أحوال المجتمع، كلُّ ذلك استدعى تغييرًا في لغة الخطاب السياسيّ يومئذٍ فَلَمْ تَعُدْ تتمحور في المطالبة بالإصلاح بل غدت تنتقد الولاةَ الرعاةَ مباشرةً، وتدعو إلى تغييرٍ في بنية الحكم صراحةً دعوةً تبلغ حدّ المصادمة والتهديد. واسمع البار يهتف قائلا:

يا بلادي حتّامَ في ضيعة العمر

تصمّ الآذان عن صيحاتِكْ

كم رفعنا فيكِ المريرَ من الشكوى

فذابت أصواتُنا في شكاتِكْ

كلُّ شيءٍ محيِّرٌ فيكِ للفكر مشيرٌ إلى عميق سباتك

كلُّ شيءٍ يضجُّ ممّا تعانين فيا ويح ما ألمّ بذاتك

كلُّ من فيك ساخطٌ يتنزّى وسَلِي المُدْنَ أو سَلِي فلواتك

وتلاقى جورُ الطبيعةِ بالحكمِ عليكِ بجفوةٍ من رعاتك

الرُّعاة الذين يمضون في اللاشيءِ

هذا النفيسَ من أوقاتك

الرعاة الذين يجرون في الأمر بما لا ندري على نفقاتك

الرعاة الذين لم يستجيبوا لهتافٍ يدوي بكلّ جهاتك

ينشدُ العدلَ والرعايةَ في الحكمِ

وحملَ الجليلِ من تبعاتك

ينشدُ العيشَ أن يكونَ كريمًا لجموعٍ تضجُّ في رحباتك

فمتى يعرفون للشعبِ حقًّا ومتى يدفعون عن حرماتك؟

ومتى يرقبون للحقِّ عهدًا ومتى يحفظون من ذمّاتك؟

يا بلادي حقّي وحقّك مسلوبٌ

وشعبي يضيع في غمراتك.

ثمّ تمزج القصيدة حديثَ الشكوى بحديث التحدّي والرغبة في الانطلاق لتحقيق التغيير، فنقرأ فيها قوله:

كلّما نحتُ ألجمتني الليالي بقيودٍ تطغى على لهواتك

كلّما رمتُ أن أعيشَ طليقًا

أقعدتني الأغلالُ في صهواتك

غير أنّي سَأَحْطِمُ القيدَ يومًا وسأمضي في ظلِّ حرّيّاتك

سوف أمضي مع العروبةِ حيًّا

أبعثُ الروحَ في رميمِ رفاتك

وسأحيا كزفرةٍ منكِ حمراءَ تدكُّ القيودَ في زفراتك

إنّ في هذه النفوسِ كنوزًا كالتي يكتمون من خيراتك.

وهذا وأشباهه خطابٌ يتجاوز خطابَ إصلاح الموجود إلى تغييره، ويتماهى مع التّطلّع إلى المنشود لأنّ فيه خلاصَ الشعبِ من أسوأ حال.

على أنّ لمعةَ ضوءٍ وإشراقٍ بدت في سماء المدينة في أواخر عقد الخمسينيّات حين بدأ التفكير الجدّيّ في عقول ثلّةٍ من مثقّفي ذلك الزمان فهمّوا بإصدار عددٍ من الصحف السّيّارة من حيث هي أداةُ تنويرٍ ونشرُ وعيٍ، فصدرت “الطليعة” و”الرائد” و”الرأي العام”، وتوالت بعدها صحفٌ “كالجماهير” وما ناظرها. وهذا حدثٌ تمّمت به حركةُ النماء المدنيّ في المكلا صورتها التي قاربت على حدِّ الكمال ولمَّا. فلقد واكبتها حركةٌ جادةٌ في العمل التجاريّ كاد أن يتجاوزَ حدَّ الاستهلاك إلى حدِّ الإنتاج, ويتخطّى سبلَ الاستيراد إلى سبل التصدير. وأخذت حركةُ المجتمعِ تزداد تنوّعًا، وتنأى عن حال الاستواء إلى حال التمايز والتفرّد المشهود.

ثمّ جاءت الأعوام الخيرة من عقد الستينيّات من القرن العشرين فَعَدَتْ على كثيرٍ من تلك الصور الإيجابيّة, وإذا بالحال المحمود يَحُوْلُ إلى سواه, ويحلُّ اليأسُ محلَّ الأمل، ويوضعُ السخطُ في موضع الرجاء، وهذا إطارٌ لا علاقةَ له بوقائع حياة الشاعر البار فقد توفي قبله ببضع سنين.

على أنّني بعد ذلك متوجِّهٌ للنّظر في علاقة الشاعر البار بمدينة المكلا, كيف بدت؟ وكيف تطورت ونمت؟

وإنّ من الثابت أنّه دخل المكلا في سنيّ عمره الأولى عابرًا, فاتخذها سبيلًا إلى قصده ولا غير, ثم جاءها وقد بلغ أشدّه لكنّه لم يألفِ الدِّيارَ فشكا غربته فيها, وتاق للعودة لواديه حيث يأنس القلب, ويبتهج الفؤاد:

من بعدِ تسعةِ أشهرٍ وكأنّها

في خاطري امتدّت عديدَ قرونِ

مرّت عليَّ فلا الدّيارُ أَلِفْنَنِي

كلّا. ولم تَرَ فيَّ فضلَ خدينِ

والشّطُّ يبدو لي كأنّ به وبي

ممّا يضجُّ البحرُ مسَّ جنوني

يهذي فلا أدري لُغَاهُ ولا أرى

ظلًا يهزُّ مشاعري وسكوني

فرجعتُ أدراجي وبي ظمأٌ إلى

مهدِ الخيالِ إلى صفاءِ معيني

… هذا على الرغم من أنّ المكلا وأهلها قد فتحوا له كلَّ السُّبل المغلقة ليرودَ آفاقًا فساحًا ما كان في مقدوره ارتيادُها في قريته وواديه.

(كانت المكلا في الاربعينيّات… مباءةَ أدبٍ وثقافةٍ وعلمٍ, فهنالك جمعية الثقافة والمكتبة السلطانية وهما ملتقى الأدباء والشعراء عدا نادي الإصلاح وغرفة المطالعة)[2]. وكان ظهوره فيها (كانفجارِ ينبوعٍ في صخرٍ, أو كالشيءِ المستغربِ بين أناسٍ مرتبةٍ أوضاعُهم وتتشابك مصالحُهم على الإغضاء والتهامس, وعلى اقتسام منافعَ بينهم في صمتٍ ومواضعاتٍ موصوفة)[3].

وتلك شهادةُ معاصرٍ له قَرُبَ منه فأدرك من حاله ما وصف, ويؤكّدُها اعترافُ الشاعر البار نفسه في قصيدته (بين عهدين) من ديوانه الأول (من أغاني الوادي) حيث يقول:

ثمّ لمّا علمتُ ماهيّةَ العيشِ فقدتُ الرضى وبَرْدَ السكينة

وَتَلَفَّتُ عَلَّني واجدًا نفسًا تواسي نفسي وروحي الحزينة

فإذا بي أرى الحياةَ سبيلًا كلُّ قرنٍ فيها يجاري قرينه

غايةٌ وُجِّها إليها فسارا دون علمٍ أيّانَ ترسو السفينة

وكما جاء المكلا معلِّمًا في أربعينيّات القرن الماضي جاءها مترافعًا في قضايا، ومدافعًا عن حقوقٍ، وقد سلف الحديث عن ذلك فيما تقدّم من صفحاتٍ.

لكنّه منذ العام 1950م اتخذ وجودُه في المكلا معنًى آخر, هو أقرب إلى التفاعل مع مشكلاتها والانفعال بقضاياها. ينبيك عن ذلك ما ذكره الأستاذ علي عقيل بن يحيى في معرض حديثه عن صلته بالشاعر البار التي لم تنقطع بسفره إلى سوريا للدراسة (فقد زوّدني بأخبارِ ثورةِ الشعب في 27 ديسمبر 1950م وهجوم جماهيره على القصر السلطانيّ, وباشرتُ في نشرها في صحف دمشق خاصة (ألف باء). وحدثت ضجّةٌ حول شيوع هذه الأخبار, فقد اتصلت السفارة البريطانية بالجريدة وحاولت تكذيبها, ولم يَسَعِ الجريدة إلا أن تستدعيني وتتقصى من طالبٍ مثلي جليّةَ الخبر, ولم تقتنع بصحّة الخبر لتقنع به أيضا وزارة الخارجية السورية إلا بعد أن رأى أصحابها مضمون الرسالة, وختم البريد على المظروف)[4]. ناهيك بما ذكره الأستاذ محمد باذيب عن ذهاب الشاعر البار بمعيّة ابن عمّه الاستاذ أحمد عمر بافقيه لمقابلة السلطان عقب الإفراج عن السيد بافقيه بعد اعتقاله بسبب مقالاته في صحيفة (النهضة) عن تلك الأحداث[5]. أضف إلى هذا أن وجود السيد أحمد بن عمر بافقيه بالمكلا وعمله بالمحاماة كان باعثًا للشاعر البار للتردّد عليها والانشغال بأحوال المجتمع وتقلباته في تلك المرحلة.

وفي العام 1951م قدم الشيخ القدّال إلى دوعن ثانيةً وقد صار سكرتير الدولة فقابله الشاعر البار بثناءِ الصّديق وحكمةِ الشّاعر المصلح الذي لا يعفي ولاة الأمر من تَبِعَة ما يشعر به الناس من صور البؤس والجهالة والتخلّف عن وَثَبَاتِ العصر التي تحيط بهم, لكنّهم لا يقدرون على الإبانة عمّا يشعرون, فليكن هو بيانهم القادر على جلاء رغباتهم والتصريح بها:

قدّالُ إنّ العصر يسرع في الخطى

وجمودنا باقٍ فكيف الحالُ؟

البؤسُ جمٌّ والجهالةُ والونى

فينا, فهل يُرجى لهنَّ زوالُ

خلتِ البلادُ من الشابِ وأقفرت

وتصوّحت في الغربة الآجالُ

وبكلّ جانحةٍ لواعجُ حسرةٍ

وعلى تعاريجِ الشفاهِ سؤالُ

وبكلّ قطرٍ نكبةٌمخبؤةٌ

تُلْقي بها فوق النصالِ نصالُ

فكأنّما هذي الحياةُ روايةٌ

للحضرميّ ختامُها الزلزالُ

ولعلَّ الشيخ القدّال قد اشتمّ في ذلك القول نكهةَ تمرّدٍ ورفضٍ ومعارضةٍ فأضمر في نفسه أمرًا ولم يظهره إلا بعد ذلك بشهور حين عَيَّنَ الشاعر البار ضابطًا للنشر, ومحرّرًا للجريدة الحكومية الرسمية (الاخبار), وذلك في 6/10/1952م.

وُضِعَ الليثُ في قفصٍ من ذهبٍ.

وظيفةٌ محترمةٌ ذاتُ شأنٍ, وراتبٌ مجزٍ, وقربٌ من مصادرِ القرارِ الرّسميّ يهيئ له فرصةَ الاطّلاع على مصائرِ العبادِ والبلادِ. لكنّه لا يستطيع الرفضَ أو الانتقادَ, ولا يملكُإلا القبولَ والرّضا. فاحتمل على مضضٍ, وصَبَرَ إرضاءً للشيخ القدّال، وتلبيةً لرجائه.

وفي تلك الأجواء قرَّ قراره على نقل عائلته قضَّها وقضيضَها من وادي دوعن إلى مدينة المكلا ليستقرّ بها، وكان قبلها قد عقد قرانه على زوجته الثالثة في العام ذاته.

أمضى في تلك الوظيفة سنتين وشهرًا ثم استقال منها في 16/ يناير/1955م.

وعلى الرغم مما تورث الصّحافةُ الشاعرَ عامة من انشغال عن الإبداع, وتقضي بانصرافه عن عوالمه التخييلية، فقد وجد البار مندوحةً لإبداع القصيدة, وقد اتخذت مناحيَ متنوّعةً, منها ما يتّصل بمديح السلطان صالح, ومنها ما يتّصل بالمدائح النبويّة التي كان ينشدها في احتفالات السلطنة بالمولد النبوي الذي كان يقام كل سنة بانتظام, ومنها ما يتّصل بتأمّلات في الحياة ومصائر الأحياء من أبناء هذه البلاد.

ولعل قصيدته (الملّاح التّائه) مثلٌ شرودٌ على شيءٍ من ذلك. وفيها يصوّر لك حالَ المهاجر الحضرميّ الذي لا يملّ من الغربة عن بلاده متنقِّلًا في فضاء الله يذرعه وليس من احدٍ يرحم حاله (عله يلقى رحاله).

فلقد أعياه طولُ الجهدِ في غيرِ مَلاله

ولقد ملَّ سُراه النّجمُ في لُجِّالضّلاله

ناشرًا قَلْعَيْهِ فيما لم يكن يدري مآله

ساخرًا بالموجِإذ يعترضُ الموجُ مجاله

يَقْحَمُ الزّورقَ في الهولِ وإن أودى كلاله

ثم يناجي الليل ويسأله أن يرفق بهذا الملّاح التائه ويسمع شكواه لعلّه يخفّف من لظاها شيئًا:

آهِياليلُ تمهّلْ حوله واجثمْ حياله

أشعلِ الزّهرَ شموعًا جاعلًا منهنّ هاله

وابعثِ الأنسامَ واملأْ حافةَ الكونِ جلاله

وادْنُياليلُ بِرِفْقٍ نحوه واسمعْ مقاله

إنّه رحّالةٌ في الكون يستجدي نواله

إنه طوّافةُ العمرِ فيا لله يا له

قد سقاه الدهرُ من كأسِ الأسى حتّىالثُّماله

وتولّاه من الضّرّاءِ ما فاق احتماله

قد نبا الموطنُ بالحرّ المفدّى لا أباله

فتولّى عنه لا يبصرُ للرُّشد دلاله

ثم يمضي في تجسيد لحظات الوداع وما يكتنفها من جزعٍ وأسًى, فيقول:

ودّعوه وطوى مثواهم ليلُالجهاله

أين ولّى؟ أهو حيٌّ؟ أم ذوى نورُالذباله

ودّعوه. أشهدتَ الهولَ في أيّةِ حاله

أرأيت المشهدَ الفاجعَ والرعبَ خلاله؟

أرأيتَ الألمَ الزاخرَ إذ يُبدي صِياله؟

أرأيتَ الطفلَ والأمَّ وأفرادَالسلاله؟

كلُّهم مختبلُ الأنفاسِ لا يُخفي اختباله

ودّعوه ومضى يعدو فهل أدّى الرساله؟!

وإنّ من قصائده في هذه المرحلة مايتّصل بِأَساه على ما حلَّ بصقعٍ من أصقاع بلاده من تدميرٍ وهلاكٍ, كما في قصيدته (نكبة دوعن) حين اجتاحها (السيل الهميم) في عام 1954م:

ماذا أصابكِ يا ربوعَالوادي

أرويتِ أم أنّ القلوبَ صوادي

يامرتعَ الصبواتِ يامهدّ الصِّبا

ياروضةَ المتعطِّفِ الميّادِ

يامبعثَ الإلهامِ يا أنشودةً

غنّى الغريبُ بها وسار الحادي

ماذا زجى عنك الأثيرُ من الأسى

في كلّ جانحةٍ وكلّ فؤادي

هل جُنّ فيك الأفقُ فانساحت

شآبيبُ السماءِ مصائبًا وعوادي

… إلى آخر ماهنالك. وفيها يناجي حمائمَ الوادي يسألها عونًا على حزنه وشقائه بما أصاب أهلَ واديه من تلك النكبة السوداء:

أحمائمَ الوادي أعنّ محاجرًا

جفّت مدامعها لطول سهادِ

إنّي بكيتُ مرابعي ومراتعي

وبكيتُ قبلُ مآثرَ الأجدادِ

العاملين كأنّما عزماتُهم

في صدقِها قُدّت من الأصلادِ

هذي جهودُ أكفِّهم وعقولِهم

في حقبةٍ جلّت عن التعدادِ

ذهبت كما تمضي الحياةُ كأنّها

لم تَغْدُ يومًا مصدرَ الإسعادِ

فإذا بكيتُ فإنّ ذلك من دمي

والقومُ قومي والبلادُ بلادي

وإذا رثيتُ فمن حشاشة مهجتي

ونجيعِ أحشائي وذوبِ ودادي

وإنّ منها ما يقف به الشاعر في مقام الرثاء ليرثي أعلاما ذوي شأنٍ عظيمٍ في الإصلاح والتقى والصلاح, كما في قصيدته (فقيد دوعن) التي قالها في رثاء الحبيب مصطفى بن أحمد المحضار.

لكن أين شيءٌ قاله في مجريات الأحداث يمثّل موقفه من السلطة الحاكمة والمستعمر الدخيل؟

الحقّ أنّ الشاعرَ فيه ظلّ متمرّدًا على قيود الوظيفة و(بروتوكولها) المملّ فأنجز على تفاوت من الزمن عددًا من القصائد تنفح بالغضب والرفض والسخط والانتقاد مثل قصيدته (مواكب العبيد) وقصيدته (مع التونسي). أما الأولى فقد نظمها حين تهاوت جموعٌ فيهم صاحب السلطنة وذو المشيخة وآخرون من طوائفَ كان يظنّهم أجلَّ منزلةً من أن يتهافتوا على حضورِ حفل كمثل ذلك الحفل الذي أقيم لاستقبال الملكة إليزابيث يوم زارت (عدن) في (نيسان/ إبريل عام 1954م) فلم يرقه ما صنعوا فسلقهم بلسانٍ حديدٍ. وأمّا الثانية فقد أنشأها معارضة لقصيدة الشاعر بيرم التونسي التي هجا بها المجلس البلديّ في مصر, فحين تمّ إنشاء المجلس البلدي في السلطنة القعيطية وتكشّفت للشّاعر البار مساوئه لم يَسْتَكِنْ فنظم قصيدته تلك, ومطلعها:

كم من حبيبٍ مريضِ القلبِ والكبدِ

وداؤه من غواني المجلس البلدي

وشمل هجاؤه لذلك المجلس رئيسَه, والمفتِّشَ الإقليميَّ في السلطنة القعيطية، وسكرتير الدولة وكان يومها الشيخ القدّال صديقه الحميم، ولم ينسَ المستشارَ الإنجليزيّ حين ذاك من هجائه:

في كلّ يومٍ أرى سيارةً مُلِئَت

قمامةً.. ورئيسَ المجلسِ البلدي

فقل لبوستيدوالقدّال أين بنا

إذا لعنّا نظامَ المجلسِ البلدي

وقل لبامطرفٍ جاوزتَ كلَّ مدى

في كلِّ موضعِ شبرٍ مجلسٌ بلدي

…إلى آخر ما هنالك من ذلك.

ومن عجبٍ أنّه وقد قال في القصيدتين ماقال لم ينشر الأولى قطّ، وأما الثانية فقد نشرها في جريدة “النهضة” غُفْلًا من اسم شاعرها, وتلك كانت إحدى مشكلاته مع تلك الوظيفة التي لم ير من بعدُ مناصًا من تركها ليستردَّ حريته ويمضي كما شاء، يقول ما يقول ويعلنه للناس بلا تحسّبٍ ولا حذرٍ أو قلقٍ. وذاك ما كان.

ولعلّه وجد متنفّسًا مما يكظّه ويكظمه في نظمه قصيدةَ (في سبيل البدلية) التي نشرها في صحيفة “النهضة”, وفيها (تصويرٌ للحياة البائسة التي يحياها الموظّف الوطنيّ بهذه البلاد, كما هي تصويرٌ للقيود المحيطة به) كما قال في الثريّا التي علّقها في فضاء النص وأقصد عنوان القصيدة. أما مطلع القصيدة فدالّ بذاته عن سوء ما كان يعانيه:

يا وقى الله عيشة الحريّة

ورعى الله صبحها والعشيّة

حينما كنتُ طائرًا يتغنّى

عبر أجوائه الفساحِ العليّة

ويحيّي الصباحَ والحسنَ فيهِ

والأصيلَ الجميلَ خيرَ تحيّة

لا يبالي إذا المحاكمُ لم تُفْتَحْ

ليغدو لدورِها بقضيّة

لا ولا يستجيرُ من آخرِ الشهرِ

ويبكي من فرقة الماهيّة

كلّ يومٍ يصيدُ صيدًا جديدًا

لا يرى يومَه بغيرِ ضحيّة

هذه حالةُ المحامي وإنّي

كنتُه قبلُ في القرى الدوعنيّة

وإذا بي بفضلِ قدّالٍ اليومَ

ألاقي في الشهر ألفَ رزيّة

بُدِّلَتْ حالةُ اليَسارِ عِسارًا

وشكا الجيبُ فقره والبليّة

وانزوى “البار” في المكلا كأن لم

يَكُ يومًا ربَّ الندى والحمية

يلعنُ “النشرَ” والوظائفَ والكونَ

ويبكي الماضي بعينٍ سخية

ويرى الشهرَ أوّلَ الشهرِ

إذ يُكْرَمُ فيه بمنحةٍ أشعبية

بعد جهدٍ من الجحيمِ كأنَّ

النّارَ قد حُوِّلَتْ إلى الماليّة

ثم يمضي يصف جهاده وجلاده في سبيل البدلية فإذا هو واقعٌ في أخذٍ وردٍّ, وسؤالٍ وجوابٍ,(وكلامٍ غثٍّ وحالٍزرية), ليخلص من بعد ذلك كلّه متراجعًا (وجيوبي مثل القلوب الخلية):

وتجلّت مواهبُ الكلِّ في الشُّحِّ فسبحان واهب العبقرية

انعتق الليثُ من القفصِ فعلا زئيره في الأرض, وتوالت قصائده التي ينتقد فيها الأوضاع السيئة في بلاده, ولم يقف عند ذاك, فحرّر المقالاتِ متواليةً في الصحف العدنية مندِّدًا بما كان يرى من اعوجاجٍ عزَّ تقويمُه، لعلّ في بعض ذلك كلِّه ما يحرّك ساكنًا أو يهيج انفعالًا.

على أنني قبل هذا أودّ أن أتمّمَ معك بواعثَ استقالته وما تلاها من حدثٍ في حياته.

كان السيد أحمد بن عمر بافقيه قد توجّه إلى عدن للعمل بالمحاماة والتحرير الصحفي, وفي28/ديسمبر/1954م أصدر العدد الأول من صحيفته (الجنوب العربي). وبعد شهرين من صدوره طلب الشاعرُ البار إجازةً عن عامين قضاهما في تحرير جريدة (الأخبار) على أن يستأنف العمل في يناير 1955م, لكنّه استقال منها ولم يعد إليها قطّ، فبدتِ السبيلُ أمامه مُمَهّدَةً للعمل في تحرير صحيفة الجنوب العربي مع آخرين آثروا العمل بها على غيرها من الصحف الصادرة في عدن يومذاك.

جاء في كتاب (السيد أحمد بن عمر بافقيه) للأستاذ محمد باذيب ما نصه: (ثمّ انضمّ إلى فريق العمل بها: عبدالله عبدالرزاق باذيب, بعد استقالته من صحيفة النهضة, وتعاقب على تحريرها وإدارتها عددٌ من الكتّاب والأدباء منهم الأديب السيد حسين بن محمد البار الذي تولى الإدارة لفترةٍ قصيرةٍ بدءًا من العدد (41) بتاريخ 28 ذي القعدة 1374ه – (19 جولاي (يوليو) 1955م)[6]).

ولقد استمر في الكتابة في هذه الصحيفة حتى عام 1956م. كانت حياته خلال هذه الأعوام(1955م – 1956م) حِلًّا وترحالًا بين عدن والمكلا ودوعن فالحجاز لأداء مناسك الحج, ثم الذهاب سياحةً إلى أسمرا التي قضى فيها أمتع أيامٍ في شَدْوٍ كأنّه في جنّةٍ وحريرٍ, ولذلك فاض وجدانه يصف ما رأى من جمالٍ وجلالٍ وكرمِ نفوس فهتف قائلا:

أنا في ذمّة الخِلالِ اللواتي بعضُ آثارهنّ نَشْرُ العبيرِ

أنا في ذمّة الجمالِ تبدّى في المجالي كاللؤلؤِ المنثورِ

أنا في ذمّة الطبيعةِ نشوى برباكم في موجةٍ من حبورِ

في أصيلٍ كأنّه الأملُ الشاحبُ تبكيه أنّةُ العصفورِ

ذاب في أفقه عصيرٌ من النورِ

رقيقٌ ياحسنَه من عصيرِ

في زهورٍ نديّةٍ تبعثُ الأنسامُ سكرى في جوِّها المخمورِ

في ثغورٍ ضواحكٍ تملأ الجوَّ نشيدًا يزري بلحنِ الطّيورِ

وعيونٍ تديرُ من خمرةِ السِّحرِ فنونًا في عالمٍ مسحورِ

تسكب الفنَّ خالصًا في معانٍ

مُبْدَعاتٍ جَلَّتْ عن التصويرِ

وهو لم ينسَ أنّه سيلقي قصيدته تلك (تحية للنادي الثقافيّ والجالية العربية بربوع أسمرا الجميلة) كما قال, فعرّج على همومٍ تشغله, وأمانٍ تتوثّب في صدره فصدح بها في مثل قوله:

أَغْدَقَتْ حوليَ العواطفُ حرّى عابثاتٍ بجوِّها المقرورِ

في النوادي في السهلِ في الأغوارِ

في الرَّوضِ في كريمِ الدُّورِ

أَدْفَأَتْ رُوحِيَ التي كاد يذويها صقيعٌ من الحياةِ الغرورِ

من حياةٍ كأنّها صخبُ الدّهرِ وقد قابل الورى بزئيرِ

مرحت فوقها العبوديّةُ الصمّاءُ تُزري بعالمِ التحريرِ

ومشى فوقها الخَلاق ذليلا شاحبًا سائرًا بقلبٍ كسيرِ

والذي ينصر الحقيقةَ حُرًّا في رباها مشى بغيرِ نصيرِ

دُنِّست روحُها فيالحياةٍ غرقت من هوانها في الغزيرِ

إنّه الفردُ, إنّه عبثُ الحكمِ، ووأدُ العلا, وموتُ الضميرِ

إنّه الفردُ, إنّه القدرُ الغالي, وسخريةُ الزمانِ الضريرِ

وتلك نفثةُ مصدورٍ أضناه كتمانُها في زمنِ أسرِ الوظيفة فزفرها حين تحرّر منها، وحلّق بعيدًا عنها يسكب هواجسه في شعرٍ تسلسل من وجدانِه المشحونِ بالانفعالات الشتّى.

أمضى البار بضع شهور من عام 1956م في عدن بعد عودته من رحلتي الحجاز للحجّ, وأسمرا للنزهة والاستجمام, وظل محرِّرًا في جريدة (الجنوب العربي) ومشاركًا في كثير من المحافل الثقافية بما ينظم من شعر في شتى التجارب ومختلف المواقف الوطنية والقومية, كقصيدته الموسومة بـ (يوم العروبة) ومطلعها :

لبيكَ يا يوم العروبة ::: يا باعثَ الذِّكَرِ الخصيبة

يا باعثَ التاريخِ في الصّور البعيدة والقريبة

صورٌ من الماضي ومن ساعات حاضرنا الرهيبة

صوٌر السناء وضيئةً تختال في مرح الشبيبة

صورٌ الحياة كريمةً مسحورةً نشوى رطيبة

صورُ الحياة ذليلةً مغبرَّةً حيرى كئيبة

متتاليات بين مظلمةٍ ومشرقةٍ رحيبة

وهذا استقطاب ضدي يجلو روعة الماضي وبهاءه ويكشف عن بؤس الحاضر وسوء مآله, فتزداد النفس حيرة فيصرخ البار في الزمن نادبًا الشعب العربي في حاضره البائس قائلًا:

أيظلُّ طول حياته في الدهر مرتقبًا غيوبه؟

أيظلُّ يهتفُ للخلاصِ ولا يرى يومًا دبيبه؟

أيظلُّ يحلمُ بالشروقِ لغابرٍ يرعى غروبه؟

فيلفُّه ليلُ المطامعِ والأباطيلِ العجيبة

ثمّ يعرّج على مأساة فلسطين, فيتساءل:

ماذا عن الوطن المقدَّس في مرابعه السليبة؟

ماذا عن الشعب الشريد يعيش في دنيا غريبه؟

يشكو إلى الزمن الذي أودى بعزته ذنوبه

يشكو إليه فهل درى ماذا بمهجته الجديبه؟

ثم يضجّ من ذلك الحاضر البائس ويتمرد على صور الخنوع والذلة والاستسلام فيصرخ قائلا:

إنا سئمنا عيشةً بلهاءَ مجدبةًرتيبه

عِفْنا بها لغةَ الكلامِ فويح للغةِالمريبه

ولتنطقِ الأعمال وَلْتَهْزُزْ منابرنا خطيبه

فالسيفُ أبلغُ قالةً والفعل أجدر بالمصيبه

لكنها صرخات لا تستجاب لأنّ المنادى لا حياة له, فتعود الحيرة والحسرة للقصيدة وكأنّها أمر لازب لا فكاك منه :

أين العزائمُ لا تذيب عنادَها أبدًا مذيبه؟

والانطلاقةُ كالشهابِ إذا بدا يرمي لهيبه؟

تخطو إلى الغايات شعبًا لا ترى إلا وثوبه؟

حالٌ من الاحباط قد يورث يأسًا إن تملّك نفس المثقف. ولكن هيهات, فللشاعر قضيته وهو يأبى خسرانها فلابدَّمن شدِّ العزم, وشحنِ الصدور ليستمرَ النضال وتشرق شمس الغد بعد ظلام اليوم:

وطنَ الجنوبِ فدتك نفسي في فتوتك المهيبه

منعوك من حق النضال وضَلَّةً سدّوا دروبه

كذبوا ستمضي فيه بالإيمان عزمتك الصليبه

ويشقّ فجرك عن حياة النور يا وطني جيوبه

ولعلّه لم تطأ قدماه مدينة المكلا فبقي في عدن يعمل في الجنوب العربي, ويتابع مع قريبه الحميم ونسيبه الودود السيد علي بن حامد البار إجراءاتِ طبع ديوانه الأول “من أغاني الوادي” وقد تكفّل بطباعته ذلك السيد المفضال, ولم يبارح عدن إلا في إبريل من عام 1956م. جاء في العدد المزدوج 67 – 68 من صحيفة (الأخبار) الصادر في 30/4/1956م: (وصل السيّد حسين البار من عدن إلى المكلا مساء يوم 7/4/1956م. والسيّد حسين معروف لدى الجميع إذ كان المحرّر لهذه الصحيفة، ويعمل الآن في الحقل الصحفيّ بعدن كمدير لصحيفة الجنوب العربيّ الغرّاء. فأهلًا بالزميل ومرحبًا به. وقدومٌ ميمون).

وفي شهر مايو من ذلك العام توجّه السلطان صالح بن غالب القعيطيّ إلى مدينة عدن للاستشفاء من مرضه لكنّ مقامه في الدنيا لم يطل بعدها فآبت روحه إلى بارئها في الشهر عينه من ذلك العام.

حزن البار مع من حزنوا على سلطانٍ عظيمٍ كانت له مآثر في تاريخ السلطنة القعيطيّة عامة، وفي تاريخ مدينة المكلا وحياة المثقّفين بها. لكنّ القضاء لا يرد، فلم يجد البار من بدٍّ للاستسلام له، ورأى في عودته في هذا الوقت تحديدًا فرصةً لمراجعة سنين عمره التي مضت ويتأمّل في سنين عمره التي ابتدأت بعد وفاة ذلك السلطان العظيم.

ومن يومذاك قرّ في هذه المدينة ولم يعد أدراجه إلى عدن وإن بقي على عهده بالتحرير في جريدة الجنوب العربي وسواها علّه يجد فيه كفايةً لسدِّ احتياجات أفراد أسرته التي أخذت تتعدّد متنوّعةً وتتنوّع متعدّدةً.

فزوجته الثالثة في دوعن وحيدةً بعد أن فقدت مولودها الأول, تعيش في كنف جدّتها وأبيها.

وابناه يشقّان طريقهما في مدارس السلطنة وقد جاوزا مرحلة الابتدائية واستعدّا لما بعدها في المدرسة الوسطى بالغيل.

وابنة أخيه وأمّها في المكلا تنتظران عودته ليلتمّ شمل الأسرة كاملةً, أو تتنظّران ما يبعثه لهما من قليل المال لتغطِّيا به مصروف شهرهما ولا تكفّان عن ترقب عودته, لكنهما أبتا مبارحة المكلا إلى دوعن حيث كانتا, ولا إلى عدن حيث رام البقاء فيها.

وظلّ هو وحيدًا في عدن يشغل نفسه بالمشاركات الثقافية والوطنية, وينتظر من ابن عمه كرمًا لم يكن وما كان له أن يكون. حتى إذا واتته الفرصةُ سانحةً عاد إلى المكلا وقد قرّ قراره على البقاء بها, والعمل بالتحرير منها في صحف عدن عامة, والانشغال بالمحاماة يتلقّط منها رزقه قدر المستطاع.

ارتضى البار المكوث في المكلا ليطمئنّ على ماجَرَيَات الحياة فيها على مستوى الأسرة خاصةً وعلى مستوى المجتمع عامةً. فرأى على سدة العرش سلطانًا خاملا لا ينشط لتطوير مجتمع ولا تهمُّه حركةُ الحياة في شيء. ويحيط به نفرٌ من الأعيان المنتفعين من الحال القائم لينالوا من ورائه مكاسبَ ماديةً زائلةً لكنهم لا يعرفون للإصلاح معنًى, ولا إلى غاياته من سبيل.

يا رجال الأعيان ليس عليكم حرجٌ. إنّكم من الأعيانِ

فاملأوا بيننا الحياة ظلامًا وتلقوا دماءنا بالأواني

إن هذا يا قوم عهدُ فسادٍ فاعملوا قبلَ أن يجيءَ الثاني

لن تلاقوا كمثله فاغنموها فرصةً ليس عمرها بالثواني

ولنعشْ ناكسي الرؤوس صَغارًا ولنودّعْ كرامة الإنسانِ

كلّ هذا عهد الفساد قضاه وقضى أن نعيش كالقطعانِ

وتلفّت البار حوله فرأى صديقه الذي مرحت ليوم قدومه الآمال، واهتزت الاعطاف فرحًا بمرآه, وتغنى الشعر بالخلال الحميدة فيه، وهو وزير السلطنة الغارق في ذلك الظلام المعتم المدجان لا ينهض لفعلٍ, ولا يغيّر منكرًا ولا يقيم اعوجاجًا في البلاد فثارت ثائرته, واستحال مديحه السابق في القدال باشا هجاءً مرًّا ينمُّ عن غضبٍ فائرٍ لا تكاد تهدأ نيرانه:

مُسِخَتْ روحُه فأخطأه التوفيقُ

في عهده الضعيف الواني

يا شقاء البلاد في عهده الباهت

يا ضيعة العلا والأماني

يا شقاء البلاد والشعب مطويُّ الحنايا منه على نيرانِ

يا شقاء البلاد والشعب ملقًى

بيديه على حضيض الهوانِ

يا شقاء البلاد والعدل إذ يمشي

كسيحا يمشي بلا أعوانِ

والظلام الرهيب والظلمُ يا قومُ لدينا موطّدُ الأركانِ

إنّنا في الظلامِ في حشرجاتِ

الموتِ لكن بغير ما أكفانِ

وهي طويلة لكنه يختتمها بقوله :

يا بني موطني سلامٌ على الأخلاقِ

في عهده على العرفانِ

أنا أبكي من حكمه وبلادي منه تبكي بمدمعٍ هتّانِ

قد دهاها في عهده ما دهاها

ودهاني من حكمه ما دهاني

وذاك اتحادٌ عجيبٌ بين حال الذات الشاعرة وحال البلاد ينمُّ عن عمق المعاناة، وسعة إدراك أبعادها، وعدم الفصل بين ألم الفرد وآلام الجماعة.

وهذا وأمثاله ممّا وجده الشاعر البار في بلاده عند عودته.

ناهيك بما وجده من آفاقٍ مسدودةٍ أمامه للعمل، ولكسب الرزق للعيش في كرامةٍ بعد أن بارح جريدة “الأخبار” إلى غير رجعةٍ, وسُدّت أمامه سُبُلُ العمل بالتعليم بعد أن فسدت العلاقة بينه وبين وزير السلطنة القدال باشا, ولم يعد يجري له ذكرٌ في بال البار إلا مهجوًّا بعد أن كانت الصداقة بينهما سبيلًا للتغني بالمحامد والخلال, فانقطعت اواصر الود وشواجر المحبة ولم يبق الا الجفاء.

أضف إلى ذلك يأسه من انتظار مأمول من عمله في صحيفة ” الجنوب العربي” بعد أن خبر حالها وحال صاحبها, فأظلمت الدنيا في عينيه, ولم يبق له من سبيل إلا العمل بالمحاماة يتلقّط منها رزقه وإن قلّ.

لهذا استبدّ به القلق, فتعكّر مزاجه, وغدا أسير الوهم، وتناهشته الظّنون، مما أورث جسده وهنًا, ونفسه عزوفًا عن مباشرة الحياة, وصار يؤثر السير في الخلوات البعيدة مع أقرب المقرّبين من أصدقائه علّه ينفث في فضائها ما يثقل نفسه ويوهن عظمه.

وفي تلك الأثناء جاءه نبأ وفاة شقيقته السيدة (مريم بنت محمد البار) فازداد حاله ضِغْثًا على إبّالةٍ. ولعلّه رام رثاءها فلم يستطع لكنّه كتب شعرًا كثيرًا في الشكوى من حاله ذلك, وابتهل إلى الله لينجيه مما هو فيه:

مولاي هذا موقف ضعفت به

مني القوى وأطاف حولي الحوبُ

وتزعزعت نفسي من الآلام

فارحمني فإنِّي بائسٌ مسلوبُ

ضاقت بي السُّبلُ العِراضُ مذاهبًا

فوقفتُ أخشى أيّهنَّ أجوبُ

وطغت عليّ نوازعٌ ملكت مشاعرَ

خافقٍ ما إن لهنّ غروبُ

إني وقفتُ بباب فضلك وقفةً

وأنا خجولٌ مذنبٌ وهيوبُ

كم جئت من إثمٍ وغيري جاءه

فاغفر فما أعيتك قطُّ ذنوبُ

أرجو رضاك وليس لي من حيلةٍ

إلا الرجاءُ وعفوُك المخطوبُ

ما في يديّ وسيلةٌ مذكورةٌ

إلا دموعٌ عن أسايَ تنوبُ

هي مظهرٌ للخوف أزجيها عسى

أن يقبل المكروبُ حين يتوبُ

ومثلها أخريات ابتهل فيها إلى الله ليدفع عنه ذلك السوء. وامتدت الأيام به وهو يكابد صراعًا بين الاستسلامِ لما هو فيه من شقاءٍ وبؤسٍ وغيومٍ لا تأذن برؤيةٍ صائبة, والإصرارِ على تجاوز ذلك الحال والانتصار عليه. فتغلبت كفّة الإصرار على كفّة الاستسلام, وإذا بالشاعر الثوريّ فيه يطلّ من ثنايا مدائحه النبويّة, وإذا به يعيد قراءة التاريخ فلا ينظر إلى الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم بصفته مبشرًا بدينِ التوحيد فحسب بل بوصفه صاحبَ ثورةٍ تُخْرِجُ الشعوب من أكفان خنوعها إلى فضاء حريتها فيقول مخاطبًا (ليلة المولد) في واحدٍ من احتفالات السلطنة بها وقد أقيمت في ساحة القصر السلطاني في 12/ ربيع الأول/1376ه الموافق 16/10/1956م:

نحييكِ يا ليلةَ المولدِ :: نحييكِ للمجدِ والسؤددِ

ليقفز من تلك التحية إلى الدعوة إلى الحديث عن المنشود:

فسيري بنا نحو أفقٍ جديدٍ

بهام العلا واهبطي واصعدي

أطلّي علينا بآمالنا

ترفّ كهذا الهلال الندي

وأحيي ذوابلَ في روضها

تخوّنها الزمنُ المعتدي

وهبّي محدِّثةً عن غدٍ

فإنّا نريد حديث الغدِ

ثم يحدّد ذلك الحديث ويعيّنه فإذا هو يجعل من ماضي الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبلًا للأمة. فروحه الثائرة قادرةٌ غدًا على تجديد الحياة مثلما اقتدرت أمس على تجديدها:

عن الثائرِ العربيِّ الذي

بدا في الغياهب كالفرقدِ

وأوحى لصحرائه أن ثبي

وسيري إلى المطمحِ الأبعدِ

ونادي العروبةَ في عيشِها

رتيبًا ألا جدِّدي جدِّدي

وكأنَّ مماثلةً بين حالِ البلاد يومئذٍ وحالِ العرب في قديمِ زمانهم قائمةٌ ولكنّ الفارق أنّ الثائر اليوم معدومٌ وقد وُجِدَ في الأمس, فلماذا لا نستلهم تاريخه لنصنعَ حاضرنا؟ من هنا أخذ الشاعر يناجي ليلةَ المولدِ التي ستكرّ وتعود ثانيةً فكيف تراها تجدنا بعد عام؟:

فيا ليلةَ النّور من بعد عامٍ

تعودين مشرقةً فاشهدي

ستلقين ما يصنع العاملون

وما يفتدي الوطنَ المفتدي

شعوبٌ تُطهِّرُ أوطانَها

من الدَّنَسِ الآثمِ المفسدِ

وتصرخُ في وجهِهِ حرّةً

بملء الحناجرِ لا تقعدي

وتمضي تدافعُ عن حقِّها

وتسعى إلى الأفضل الأرغدِ

وهذا إيماءٌ لا يخفى على لبيبٍ إدراكُ مغزاه, لكنّ الشاعر يقصده، ويقصد إلى ما هو أبعد منه فيقول متحدِّثًا عن بؤسِ شعبه وهوانِ أمره قائلاً:

وشعب يعيش على أرضه

وليس بعبدٍ ولا سيّدِ

يسير قطيعًا بلا غايةٍ

سوى أنّه الرائحُ المغتدي

ويرجعُ حين ينال الكفافَ

جريحَ الحشا داميَ الأكبدِ

على كلِّ أرضٍ له ذلّةٌ

تُغنّى كأنشودةِ المنشدِ

وفي كلِّ قطرٍ له شعبةٌ

تعيش مع الموت في موعدِ

تُهَدَّدُ بالطردِ في كلِّ حينٍ

وبالذلّ إن هي لم تطردِ

فحتّام نحيا حياةَ الجحيم

وحتّام يا ليلةَ المولدِ؟

وتلك صرخةُ ضاجٍّ ممّا يرى في بلاده من تعاسةٍ وشقاءٍ وذلٍّ.

وفي غضون ذلك يسعى شباب من أبناء المكلا إلى تكوين نادٍ ثقافيّ يسهم في إحداث تغيير في ماجَرَيَات الحياة في هذه المدينة, وهو ما عرف باسم النادي الثقافي الذي تأسّس في 8/رجب/1376ه الموافق 8/فبراير/1957م, وكان رئيسه الدكتور محمد عبدالقادر بافقيه وتشاركه ثُلّةٌ من شباب ذلك الزمان, وكان حسين البار واحدًا من هؤلاء المؤسّسين لذلك النادي[7]. وفي الاحتفال بذلك الحدث وقف الشاعر البار يلقي قصيدته قائلا:

حتّامَ تسلبُ حقَّنا الأيّامُ

وإلامَ نكتحلُ القذى ونضامُ

وعلامَ يُشقينا الزمانُ بموطنٍ

يَرِدُ المذّلةَ مشرعًا ويسامُ

نمشي بلا أملٍ يضيءُ كأنّنا

فيما يرادُ بنا عليه سوامُ

ونروحُ أضيعَ ما تُضَيَّعُ أمةٌ

صغرت بجنبِ شَكاتِها الآلامُ

يا ضيعةَ الأحقافِ في أدوائها

خرس اللسانُ وعيّت الأقلامُ

ثم يخاطب شباب النادي الذين سعوا وأسهموا في إنشائه حاثًّا ومحرّضًا:

يا فتيةَ البعثِ الجديدِ تحفّزوا

فلعلّ برقًا في الجَواءِ يُشامُ

وتحيّنوا فُرَصَ الحياةِ وجدِّدوا

فيها فأنتم في الحياةِ الهامُ

أنتم غدٌ فامضوا إلى الغدِ شعلةً

تفري الدجى والخالفون نيامُ

مستقبلُ الأحقافِ في أيديكُمُ

فَلْيَرْسمِ المستقبلَ الرّسّامُ

ثم يعرّج على وصف ذاته وما ألمّ به من داءٍ فيقول:

لم يُبقِ فيّ الدهرُ نغمةَ بلبلٍ

يشدو فغاض الشدوُ والأنغامُ

لكنه لم يرضخ لها ولم يستسلم فأصرّ على مباشرة الحياة في عزة وكرامة قعساء:

فلنحن أولى في الزمانِ بموطنٍ

إنْ يَحْيَ نَحْيَ به ونحن كرامُ

ولنحن أجدرُ أن نسيرَ بموكبٍ

ركبُ العروبةِ فيه والأعلامُ

رَكْبٌ يسيرُ إلى الحياةِ مجدِّدًا

وبحقِّه أبدًا له استعصامُ

متدفّعَ العزماتِ وضّاحَ المنى

لا يعتريه عن المنى إحجامُ

وبدت نفسه مقبلةً على الحياة وقد انقشع الضباب الذي لفّها, فلملم شتاتها, فذهب إلى دوعن في أواخر عام 1957م وأحضر زوجته الثالثة ليقيم وإياها في مدينة المكلا إقامة دائمة, ويعيش بهجة انتصاره على أمسه القريب المشوب بالوهن والاضطراب.

وفي العام 1958م تحلّ ذكرى تأسيس النادي الثقافي فيحييه بقصيدةٍ لا تخلو من ركاكة شعر المناسبات وتكلّف المعاني والصور فيه، لكنه يشفعها بقصيدته (يا بلادي) وقد سلفت أبياتٌ منها في صفحاتٍ سابقةٍ، وكأنّما أراد أن يتجاوز الآنيَّ بما هو ممتدٌّ في الزمان ومنهمرٌ في التاريخ لا يكاد ينقطع.

بيد أنّ السلطة الحاكمة يومئذٍ لم تسمح باستمرار بقاء ذلك النادي فأغلقته بشراسةٍ، لكنّها لم تستطع أن تطفئ الشعلة التي أشعلها، فمضت تتألّق في الأيام حتى صارت أحزابًا تتعدّد رؤاها, ومواقفَ تتنوّع اتجاهاتها. وهنا بدأ التفكيرُ جادًّا في إنشاء منابر للتعبير عن الرأي, فكانت الدعوة إلى صحافةٍ وطنيّةٍ, فتقدّم البار – كما تقدّم غيره – بإنشاء جريدته (الرائد).

وإن لها لحكايةً تُروى.

و(الرائد) هي الصحيفة التي أخرجها الشاعر حسين البار في أول الستينيّات من القرن العشرين, وكان صاحبَ امتيازها ورئيسَ تحريرها. وقد وضع لها شعارًا دالًّا هو (إنّ الرائدَ لا يكذب أهله).

ومعنى (الرائد) في العربية هو (الذي يُرْسَلُ في التماس النُّجعة وطلب الكلأ) كما في “لسان العرب”. وفيه (ومن أمثالهم: الرائد لا يكذب أهله, يضرب مثلًا للذي لا يكذب إذا حدّث. وإنّما قيل له ذلك لأنّه إنْ لم يصدقهم فقد غدر بهم). ولهذا المعنى تحديدًا قصد البار في صحيفته فتحرّى صحّة الخبر وصدقَه وحرص عليه، وألحّ على مراسليه في دقّة التحرّي، وتلمُّس المصدر الوثيق الدقيق، حتى لا يقع في زلّةٍ أو يتعثر في هفوةٍ، لعلمه أنّ هذه الصحيفة (بدأ الأعداء يتألّبون لمحاربتها قبل ظهورها, وكأنّما ضاقوا ذرعًا بها قبل أن يروها, فآلوا أن لا يدعوا لها مجالًا للحياة والعمل).

وقال في رسالة بعثها في 26/9/1960م لأحد أصدقائه يطلب منه الإسهام في موافاته مع آخرين بأنباء السلطنة الكثيريّة ويذكّره بالتحري الدقيق لما يصل إليه من اخبارٍ فينقلها خاليةً من أية شائبة قائلا: (لهذا فإني أعتمد عليكم في مؤازرة “الرائد” بموافاتها بالأنباء الصحيحة عن السلطنة الكثيرية لأني أخشى أن يكون في بعض المراسلين الذين أعتمدهم من هو مُغْرِضٌ مضلِّلٌ). ويطلب من أحد أصدقائه أن يتخيّر له (من يثق في مقدرته وإخلاصه) ليكون مراسلا للجريدة التي يزمع إخراجها للناس.

ولا يكتفي بذلك بل يراسل أصحاب الشأن ممن عرفهم من قبل وكانت صلته بهم حميمةً وهم اليوم في موضع المسئولية في ألوية السلطنة ومقاطعاتها، كرسالته المؤرخة في “28/9/1960م” لنائب لواء شبام الشيخ علي محمد العماري الذي خاطبه فيها قائلًا: (وإني أعتمد عليكم كأخ وصديق في مؤازرة هذه الصحيفة وهي في مطلع حياتها, [….], وأودّ أن تعتمدوا من قبلكم شخصيًّا مَنْ يقوم بتزويدنا بمختلف الأنباء الصحيحة والمعلومات الصادقة. لأنَّنا لا نريد أن ننشر سوى الحقائق المجردة الصحيحة).

ومثلُ هذا الخطابِ خطابُه لنائب لواء دوعن الشيخ حسن بن محمد باصرة في رسالةٍ بعثها له في “28/9/1960م ” يقول له فيها: (وبما إني أعتمد عليكم كأخ وصديق فأرجو بذل قصارى جهدكم في مؤازرة هذه الصحيفة التي يمكن اعتبارها صحيفة الشعب ولسان حاله, وذلك بتزويدنا بمختلف الأنباء والمعلومات الصحيحة عن لوائكم وما يجدّ فيه من الأحداث والتطورات).

واقرأ أخيرًا ما كتبه للأخ الأستاذ سالمين سعيد المرشدي[8] في هذا السياق: (هذا وقد وقع الاختيار على سيادتكم لتسهموا في تحريرها عن طريق مراسلتها بمختلف الأنباء والمعلومات الصحيحة والتعليقات المفيدة. وبذلك تكونون قد أسهمتم في معركة الحرف والكلمة المقدسة. وقمتم بواجبٍ وطنيٍّ من أعظم الواجبات. إننا يا أخي نعرف عنكم نشاطكم ووطنيتكم وحبّكم للمساهمة في كلّ مشروعٍ حيويٍّ نافعٍ يعود بالخير على هذه البلاد وأبنائها. ولذا فإنّنا لم نلق اختيارنا اعتباطًا وجزافًا وإنّما وضعنا القوس في يد باريها كما يقول المثل العربي القديم).

وهذا غيضٌ من فيضٍ امتلأت به رسائله التي وجهها لجميع من حثّهم على الإسهام في تحرير الأخبار والمعلومات عن قضايا حضرموت وألويتها ومقاطعاتها في السلطنتين ليتعرف قارئ الصحيفة من بعد عليها جليّةً خاليةً من أيّة شائبةٍ قد تعكّر صفو صدقها، ونقاء دقتها، أو تَسِمُها بالكذب والزيف.

على أنّ هذا الحديث وإن كان جوهريًّا متأخرٌ في الزمان عن خبر نشأتها، وحكايةِ صدورها، وما وقف في طريق إخراجها للناس من معوِّقات كادت تثبط عزيمة الشاعر البار ولكن هيهات.

فما الذي حدث منذ مطلع العام 1959م حتى يوم 17/10/1960م حين صدر العدد الأول منها في مدينة المكلا ثم سارت منها إلى سواها من بقاعٍ، للحضارم فيها وجودٌ وحضورٌ؟

ما إن انقضى العام 1956م حتى كان الشاعر البار قد اتخذ قراره ببتّ صلته بجريدة (الجنوب العربي) وبمكوثه في مدينة عدن, مؤثرًا البقاء في مدينة المكلا حيث زوجته وأفراد أسرته يمكثون.

وبدأ منذ العام 1958م في التفكير الجديّ لإصدار صحيفته الخاصة التي أسماها (الرائد).

وفي تاريخ 4/1/1959م تقدّم بطلب ترخيص حكوميٍّ بإصدارها فَمُنِحَ ذلك التصريحُ, لكنّه لم يتمكّن من إصدار العدد الأول إلا في 17/10/1960م. تلك إذًا سنة وتسعة أشهر قضاها البار في بحثٍ دؤوبٍ وصراعٍ مريرٍ من أجل العثور على مطبعةٍ يتفق معها على طباعة أعداد صحيفته بانتظام لا تعثّرَ فيه. ناهيك بمعوِّقاتٍ أخرى تكاد تكون مثبطاتٍ له عن الاستمرار في إنجاز المشروع وزعزعة يقينهمن الظفر بنجاحه في تحقيقه.

ومن تلك المثبّطات (تخوّف بعض إخواننا الحضارم من أن تكون “الرائد”… صورةً من “الأخبار” الحكومية السوداء)، كما وصفها البار نفسه في رسالة بعثها للسيد مصطفى بن محمد باهارون في تاريخ 30/6/1959م. وهو يرى أن هذا التخوّف ليس له ما يسوّغه.

فمع اعترافه بسوء تجربته في تحرير جريدة ” الأخبار” فهو يذكّر أولئك المتخوّفين بتجربته في جريدة (النهضة) التي كان يراسلها من دوعن. وينبههم إلى أنَّ (هذه الصحيفة – يعني الرائد – ملكي, وأنا مطلقُ السراح في الكتابة بها عن شتى الشؤون التي تهمّنا جميعًا في الوطن والمهاجر).

ويذكر في الرسالة أمرًا لعله لم يكن معلومًا لأحدٍ قبل ذلك, وهو (أنّ هذه الجريدة تسندها هيئةُ تحريرٍ قويةٌ من أقلام شباب النادي الثقافي وغيرهم). ويضرع إلى الله أن يمدّها بعونه لكي (تكون صورةً صادقةً عن ماجَرَيَات الأمور في حضرموت).

ومن تلك المثبّطات رقابةُ الحكومة التي منحته الترخيص ووضعت عليه قيودا, كالذي يزرع البذور في الأرض ويدسّ الجراد في ثنايا البذور. فإذا أَذِنَ الترخيص للجريدة بالعمل فهو مأسور (بمقتضى قانونٍ ضيّقٍ متعرّج كأنما نُصِبَ فخًّا للإيقاع بنا). ومن هنا جاءت إحدى فقرات الترخيص لتنصَّ (على أنكم سوف تكونون عرضةً للعقوبة وجريدتكم للتوقيف أو المصادرة إذا سمحتم بنشر مقالاتٍ أو أنباءٍ أو صورٍ أو رسومٍ أو أيِّ شيءٍ آخر في جريدتكم يعتبر بنظر الحكومة ضارًّا بسلامة الدولة وبخدماتها المختلفة).

ومن تلك المثبّطات البحث عن مطبعةٍ تقوم بطباعة صفحات الجريدة بانتظامٍ، وهو مالم يجده في المكلا في هاتيك الآونة.

حقًّا كانت (دار المستقبل) قد أنشئت وبدأت تمارس بعض المهام التجارية ثم انسربت إلى التفكير في طباعة بعض الجرائد كالطليعة التي أصدرها الأستاذ أحمد عوض باوزير. فهرع البار إلى أصحاب الدار يسألهم طباعة جريدته فاعتذروا له عن قبول ذلك، وذكروا له حججًا منها انتظارهم مزيدًا من الحروف والإمكانيات، وهذا يقتضي تأخير إصدار الصحيفة زمنًا لا يعلم مداه. ومن تلك الحجج أنّهم تلقّوا طلب الأستاذ باوزير بطباعة جريدته قبل طلبه مما يعطيه – أعني باوزير – حقَّ الأولويّة, وتتقدم تلبية طلبه على تلبية طلب سواه. ناهيك بما كمن وراء الأكمة مما ليس يجهله العارفون ببواطن الأمور.

فأسقط في يدي البار, وحار في أمر جريدته التي حلم بها وعدّها إنجازًا في حياته لا يقلّ عن إنجازاته في عالم الإبداع الشعريّ.

أضف إلى هذه المعوّقات معوّقًا آخر وهو شحّة الموارد المالية التي تمكّن من سرعة الإنجاز وإحكامه. لكنه تجاوزها عن طريقين, أوّلهما المساعدات التي تقدّم له بها عددٌ من إخوته وأحبته فخفّفت عنه عبئًا ثقيلًا ناء به كاهله. وثانيهما اشتراكاتُ الراغبين في صدور الصحيفة قبل صدورها بمبالغ تمكّنها من الصدور والاستمرار. ولقد بلغ بهم حبّ الصحيفة وصاحبها إلى حدّ الاشتراك فيها ولم تزل صفحاتها بيضاءَ ولم يطبع عليها حرفٌ.

ولعلّ هذا الموقف من هؤلاء وأولئك كان دافعًا له للتفكير في مقترح بعض إخوته المقربين بطباعة الجريدة في إحدى مطابع عدن في هاتيك المرحلة من الزمان. وقد سرّ بالمقترح ورأى فيه مخرجًا من أزمته في عجزه عن طباعة “الرائد” في المكلا، فبدأ مراسلاته مع السيد عيدروس الحامد وهو صاحب مطابع بمدينة عدن, وللبار به صلةٌ حميمةٌ، فخصّه بالذكر دون سواه. ولقد استجاب السيد الحامد لطلب البار وتفاعل معه لكنّ الأجر الذي عرضه لطباعة العدد الواحد من الصحيفة بدا للبار مكلِّفًا عنتًا فقال في رسالة وجهها للسيد الحامد في 9/7/1959م : (وإني أرى أن الأجور غاليةٌ جدًّا, وهي على هذا الأساس تكلِّفُني كثيرًا. وإني لأطمع في المزيد من مساعدتكم بأن تجعلوا للأجر الأسبوعيّ للألف نسخه هو أربعمئة شلن ولو بصورة مؤقته حتى يستقيم العمل ويستوي سير الأمور). وتلك مشكلة تضاف إليها أجور نقل الصحيفة بالطائرة من عدن إلى المكلا للتوزيع, وهو ما يأذن بارتفاع سعر بيع العدد منها, وهو أحرص ما يكون على إيصالها للسواد الأعظم من أبناء حضرموت ليقرأوها، وأنَّى له ذلك وثمن بيعها سيكون باهظًا ما دامت تكلفة طباعتها ونقلها وما تعلّق بهما مرتفعةً وباهظةً؟!

لكنّه لم ييأس, ولم يسمح للإحباط أن يثبِّط من عزيمته فينكسر حلمه, فواصل مساعيه مع السيد الحامد للموافقة على طبع الصحيفة بالمبلغ المقترح سلفًا مقابل نشر إعلاناتهم مجّانًا, أو إضافة خمسين شلنًا إلى الأربعمئة شلن المقترحة (على أن نعاملكم في إعلاناتكم معاملةً حسنةً خاصة) لا إعفاءها من الدفع أسوةً بإعلانات سواهم من أصحاب الشركات والمحلات. (وهذا نقوله فقط نظرًا لضعف الميزانية العامة. وهذا سيكون بصورة مؤقتة, وفيما بعد لا نرى بأسًا بالتعديل المناسب). وهذا عرضٌ لم يحصل البار على موافقة السيد الحامد عليه, مما اضطرّه لمخاطبة أحبّ أقربائه إلى نفسه, وكان سندَه وعضدَه الذي اعتمد عليه في حلِّ كثيرٍ من معضلات حياته عامة, ومعضلات “الرائد” في هذه المرحلة خاصّة، وأعني به السيد عبدالقادر بن حامد البار فقد خاطبه في 21/7/1959م قائلا: (اضطررت إلى أن أكتب هذه الكلمة لتتكرّم بالاتصال بالمذكور لغرض الحصول على موافقته النهائية على العرض الذي قدمناه ومحاولة إقناعه عن تشدّده ولو بعض شيء وبصورة مؤقتة لنبدأ العمل لأنّنا متوقّفون على موافقته). لكنّ ردّ الحامد جاء مخيِّبًا للآمال, فقد أصرَّ على موقفه فوافق البار على مضضٍ، وأمضى بطبع جريدته في مطابع الحامد بمبلغ أربعمئة وخمسين شلنًا (مقابل الطباعة والتوزيع. وأشترطُ أن تكون إعلاناتكم ذات قيمة نظرًا لضعف الحالة المادية). وبدأ في إعداد مواد العدد الأول من “الرائد” وتجهيزها لإرسالها إلى عدن لتتمَّ طباعتها ثمة. ونبّه إلى محذورٍ وهو أن (جميع المواد سوف تعرض هنا اللهم إلا بعض الفجوات البسيطة فهذه يمكن أن تُمْلأ بما لا يؤثر على اتجاه الجريدة). وهذا عائدٌ إلى أمرين, أولهما النجاة من شَرَكِ الرقابة في السلطنة التي تتربّص بالجريدة وصاحبها، فتحرمه من الاستمرار في تحريرها وتوزيعها بين القراء. وثانيهما أن لا يَسِم جريدته بشائبةٍ حزبيةٍ نظرًا لما للسيد الحامد من انتماءاتٍ حزبيّةٍ مشهورة.

وفي “1/8/1959م أُرْسِلَتْ موادّ “الرائد” كاملةً غير منقوصة إلى السيد الحامد ليتولّى طباعتها طباعةً مشرقةً ممتازةً (بحيث لا تقل “الرائد” إخراجًا عن “الطليعة”, إذا لم تكن أكثر روعةً, وأحسن إخراجًا). ووعد بإرسال مواد الأعداد التالية لينتظم صدور الصحيفة في موعدها الذي حدّده بيوم السبت من كل أسبوع.

تلك أمانيّه.

لكنّ(السبت) جاء ولم تصدر “الرائد” في موعدها الذي تمّ الإعلان عنه، فاستفسر البار عن سبب تأخير صدور العدد، فَأُخْبِرَ أنّ السيد الحامد لم يستصدر من ذوي الشأن في مستعمرة عدن ترخيصًا بالسماح بطباعة الصحيفة كالمعتاد في مثل هذه الأحوال. وهو أمرٌ افترض البار أنّ (الأخ عيدروس قد اتخذ من جانبه جميع الاحتياطات اللازمة لاستمرار العمل, ولكن خاب الأمل في هذا العمل, وأوقعنا “المنصب” في مأزقٍ حَرِجٍ). ولم يعد في مَلْكِهِ غير الانتظار لصدور الترخيص، والوقوع في حيرةٍ من أمر مواد العدد الثاني التي أخذ يقلّبها ذات اليمين وذات الشمال أيرسلها على أمل نشرها أم يقبضها على أمل انتظار الردّ المشجّع؟ فارتضى الثانية, ولكنه حرص على حثّ السيد عبدالقادر بن حامد البار على الاهتمام الزائد بأمر الرائد, وبأن (يتحرك الحبيب عيدروس بطريقة ابن القرن العشرين لا على طريقة السلاحف والزواحف).

ولقد طال أمد استخراج الترخيص في عدن, وتأخّر صدور الرائد حتى زاد اللغط (الناس يسألون عن الرائد, والناس يشكّكون في احتمال صدور الرائد, والناس يطلقون الاشاعات ضدَّ الرائد وصاحبها. واعتقادنا أن الإنقاذ من هذه الحالة الشديدة هو في يدكم واهتمامكم بأمر استصدار الترخيص, والحصول عليه. فهل نطمع أيّها الحبيب في أن نجد منكم رسالةً تخرجنا من هذا العذاب عذاب الانتظار؟).

قلقٌ على قلقٍ استبدّ بالسيّد البار ولم يستطع منه فكاكًا. لكنّ لكلّ طويلٍ طرفًا, ولكلّ ليلٍ نهايةً تنجلي بصبحٍ. ففي يوم 22/8/1959م ثاب البار إلى رشده وأعاد ترتيب أفكاره وقد شتّتها القلق وبعثرها اضطراب التفكير, فخجل من نفسه ولنفسه من ذلك الإزعاج والانزعاج وأعاد رسم خطاه ثانية, فوجد أنّ من الأولى الذهاب إلى إدارة الاستشارية للبحث عمّا يمكن أن يكون قد حدث من سكرتارية عدن فخاطبت إدارة الاستشارية بخصوص طباعة “الرائد”, لكنّ أحدَ أصدقائه العاملين بالمستشاريّة أخبره أن لا وجود لشيءٍ من هذا حتى ذلك الحين, وإنْ أكّد له أنّ مثل ذلك قد يتمُّ. ثم أشار إليه على أن يأخذ صورة من الترخيص المعطى له بإصدار الصحيفة وإرساله إلى المطبعة في عدن, وهو ما فعله البار فعمد إلى نسخ صورتين من ذلك الترخيص (المشؤوم), وبعث بهما إلى عدن ليتولّى المعنيّون بالأمر متابعة ما تبقّى من إجراءاتٍ لاستكمال طباعة العدد الأول من “الرائد”. وبهذا سُرِّي عنه, واستعاد أمله في اخراج الصحيفة على النحو الذي كان يتمنّاه.

لكنّ السفينة لمّا تزل واقفةً, فالريح راكدةٌ, والأشرعةُ غير موجودةٍ أصلا, وما يزال الترخيص (الذي احتوشته المصاعب وأحاطته القيود) تائهًا لا يُعثر له عن سبيل. ثم صدف أن عاد وزير السلطنة من عدن فاتصل به البار عقب عودته, واستنجزه الكتابة للمستشارية بشأن “الرائد” ففعل، وبعثت الرسالة فلحق بها البار إلى المستشارية فقيل له إنّها في الترجمة وستعرض على المعنيّين بالأمر بعد يومين. فاحتمل الأمر صابرًا, لكنه لم ييأس فراسل السيد عيدروس الحامد ليحثّه على متابعة أمر طباعة الصحيفة بالاتصال من جديدٍ بسكرتارية عدن فلعلّ فيما كتبته المستشاريّة لها حلّا للمشكلة. لكنها جهود ذهبت هباءً فكان من المتوجّب التفكير بطريقةٍ تتجاوز الحلول المتيسّرة إلى حلولِ التحدِّي والاستبسال من أجل الوجود والبقاء. فكان تفكيرٌ جماعيٌّ لإنشاء مطبعةٍ ثانيةٍ في المكلا تكون منافسةً لمطبعة المستقبل[9]، وتتهيأ لطباعة صحف وطنية وإن من وراء حجاب, إذ اتفق على أن يتمَّ إنشاؤها تحت راية العمل التجاري الصرف وفي تكتّمٍ شديدٍ حتى لا يثور غضب مالكي مطبعة المستقبل وأنصارهم. وأخذ التفكير في المشروع يطبع بطابع الجديّة المسئولة والمسئوليّة الجادّة, فَوُضِعَ للشركة المساهمة قانونٌ ومجلسُ إدارة، وحُدِّد لها رأسُ مال لبدء العمل فيها, واستعين في تنفيذه بذوي الخبرة في شأن المطابع كالسيد الحامد في عدن. وقد خاطبه البار في 8/11/1959م بذلك, قال: (والمطلوب سريعًا هو مطبعةٌ لإصدار صحيفة في حجم الطليعة فقط أو أية صحيفة أخرى في عدن كالكفاح مثلا, مع الحروف اللازمة لهذا الغرض, وكذلك اللوازم الأخرى كالورق والأحبار…. إلخ). واستثنى ذكر بعض أشياء أخرى رأى أنها مما يحتمل التأجيل في هذه الآونة التي هم بصددها. وعليه فالمأمول إذا تمّ إنجاز المطلوب أن يبدأ العمل في الصحيفة في أول يناير 1960م أو أثنائه إذا أمكن.

حُلُمٌ مُدْهِشٌ أخافُ عليه :: فلكم كسّروا لنا أحلاما

لم يتمّ المشروع, ومضت الأيام تباعًا سراعًا والبار يتقلب على جمر المنى ولهيب الوعود. جاء يناير 1960م وانقضى, وانصرمت من عام 1960م تسعةُ أشهرٍ بحالها ولم يصل البار إلى طريقٍ لاحبٍ يسير عليه لطباعة صحيفته حتى كان آخر سبتمبر عام 1960م حين أعلن البار أنّه قد (تمّ الاتفاق بيني وبين شركة المستقبل على أن تقوم بطباعة الجريدة بمطابعها). وكأنّ كلَّ تلك الجهود لم تكن بعدَ أن لم تُجدِ نفعًا, ولم تَقُدْ إلى سبيلٍ مبينٍ. (مرّ وقتٌ طويلٌ ونحن نعمل على إبرازها والاستعمار والرجعية تعملان – وظروفها مواتية – على عرقلة سيرها). على أنّ الاتفاق تمّ أخيرًا مع مطبعة المستقبل ولم يبق إلا الإعداد وتجهيز مواد العدد الأول من الجريدة. فتوالت رسائله إلى المراسلين يستحثّهم على جمع ما يمكن من أخبار موثوق بصحّتها وصحّة مصادرها, وإلى الأساتذة الكتّاب يستكتبهم ويسألهم المشاركة في الصحيفة بما تفيض به قرائحهم من آراءٍ وأفكارٍ.

ولم يدع أحدًا ممن توسّم فيه القدرة على الكتابة, والمشاركة بفاعلية في تحرير مقالات لتنشر فيها إلا خاطبه, الأستاذ محمد بن أحمد الشاطري, الأستاذ علي عقيل بن يحيى, الشاعر الكبير صالح بن علي الحامد, الاستاذ سالمين سعيد المرشدي, والأستاذ سالم محمد شمّاخ, ناهيك بآخرين أسهموا بنصيبٍ لا بأسَ به في عالم الكتابة والإبداع، منهم من كان في مرحلة القرزمة وتلمّس الخطى, ومنهم من أخذ يشقّ طريقه في ذلك العالم بشيءٍ من الحذر والترقّب.

ولقد توالت رسائله إلى مظانّ بيع الصحيفة في عدن, والسعودية وسواهما من البقاع التي عُرِفَ فيها للحضارم وجودٌ ليصل صوتها إلى أقصى مدًى يمكن له أن يصل.

وفي يوم الاثنين تاريخ 26/ربيع الثاني/1380ه الموافق 17/اكتوبر/1960م صدر العدد الأول من صحيفة (الرائد) فهتف البار في افتتاحيّتها قائلا: (أخي المواطن: سوف لا ينقضي هذا الأسبوع حتّى تكون صحيفة (الرائد) بين يديك تقرأُها، وتتحدّث عنها. الرائد التي كنّا نعلم أنّها كانت حلمًا راود خيالك فأصبحت حقيقةً ماثلةً للعيان. لقد وعدناك بذلك فبررنا بموعدنا، وكنّا نودّ أن نبرّ بموعدنا أيضًا يوم أعلنا منذ ما يزيد على عامٍ ونصفٍ أن تكون الرائد بين يديك ولكن قامت في طريقنا يومئذٍ عقباتٌ ومشاكلُ فنيّةٌ لا قِبَلَ لنا بها، ولا قدرةَ لنا على حلّها، فصبرنا على مضضٍ، وعدنا وفي الحلق غُصّةٌ، وفي النفس شجًا نتلمّس الطريق إليك حتّى وجدناه […]، وها هي “الرائد” بين يديك […] تعدك على أن تكون لسانك الناطق المدوّي ومعك دائمًا ومنك وإليك.).

ثمّ يمضي في شرح بعض ما ألمّ بالصحيفة منذ تقدّم بطلب الترخيص حتّى الحين الذي وقّع فيه العقد على طباعتها في مطابع دار المستقبل ممّا سلف ذكره كاملًا في الصفحات الماضية، ليخلص من بعد إلى منظورٍ استراتيجيٍّ يمثّل سياسة الصحيفة في دعواتها لتغيير المجتمع والنهوض به قائلًا: (وها نحن أولاء نمدّ أيدينا إلى مواطنينا الأعزّاء في الوطن والمهاجر راجين أن تمتدّ أيديهم إلينا لتصبح الأيدي المتصافحة المتشابكة يدًا واحدةً […] تتجه إلى العمل على خدمة هذه البلاد في كلّ ناحيةٍ من نواحي الخدمة النافعة، وفي كلّ مجالٍ من مجالات العمل الحيويّ من أجل تطويرها، ومن أجل إصلاح أوضاعها، ومن أجل السير بها في ركب البلدان التي دأبت في السير نحو الأهداف، وبدأت تواكب عصر المدنيّة، عصر العلم، عصر الذّرّة.).

هذه الافتتاحيّة الأسبوعيّة التي كان البار يكتبها تحت عنوان (إنّ الرائدَ لا يَكْذِبُ أهلَه) ظلّ يحرُّرها ما استمرّت الصحيفة في صدورها المنتظم، وظلّ فضاؤها المكانيّ خاصًّا به لا يشاركه في الكتابة فيه أحدٌ ما خلا ابنه (عمر) الذي أسهم معه في تحرير الصحيفة في آخر عهدها. ولقد اتخذ البار من ذلك الباب مجالًا لبثّ آرائه فيما يستجدّ من أحداثٍ، ومواقفه منها، ورؤاه لها.

يتصل بهذا الامتياز في التحرير الصحفيّ الخاصّ بالكاتب بابٌ آخر ظلّ البار يحرّره منفردًا دون مشاركةٍ من أحدٍ كائنًا من كان. وذلك الباب هو (يقول بو عامر). كتب البار في العدد الأوّل من الصحيفة معرِّفًا به، وبغاياته منه قائلا: (الحكيم بو عامر كلّنا نسمع به يا إخواني، وكلّنا نعرفه من كلامه لي هو موزون بميزان الذهب، وأكثر الناس في حضرموت يحفظون من كلام بو عامر الزين […] لأنّه نصايح غالية زينة. وبو عامر لي جاكم اليوم واحد من أصحاب بو عامر السابق، وقصده انه يكتب لكم دايما في جريدة الرائد {باب يقول بو عامر} ولا له مقصد عيف ولا نيّة ما هي زينة إنّما مقصده التنبيه والتعليم على قدر معرفته وفهمه وكلمة من هنا وكلمة من هناك.)أ.ه.

ولمقالاته في هذا الباب خصائص، فهي أوّلا مصوغةٌ باللهجة الحضرميّة التي يعي دلالاتها العوام ناهيك بالمثقّفين. وهي تجمع بين الشعر الذي حاكى الشاعرُ البار فيه طرائقَ الشاعرِ الحكيمِ (بو عامر) في نظم الشعر، وبين النثر الذي صاغ به مقالاته باللهجة الحضرميّة.

كان شعر الحكيم (بو عامر) مقطّعاتٍ يسهل حفظها وتداولُها فاستفاد الشاعر الصِّحافيّ البار من هذا البناء الشعريّ، ونظم فيه مقطّعاتٍ شعريّة بالعاميّة الحضرميّة عالج فيها قضايا سياسيّة واجتماعيّة تهدف إلى التغيير وتنشده. ولعلّه كان واعيًا بخصائص المقطّعة من حيث سهولة الحفظ، والعلوق بالذهن، وسرعة التداول، ممّا يمكّنها من ترك أثرٍ في عقول متلقّيها.

هنا يقف التماثل بين الشاعر الحكيم بو عامر والشاعر البار في مقالاته في صحيفة “الرائد” في باب (يقول بو عامر). لكنّ الشاعر البار لم يقف عند هذا الحدّ، بل زاد عليه شيئًا، فقد مزج الشعر بالنثر، وأخذ يذيّل كلّ مقطّعةٍ شعريّةٍ تتضمّن فكرةً أو موضوعًا بمقالٍ يفسّر فيه ما أجمله في المقطّعة من قولٍ يحمل خطابًا، ويحلِّل فيه المشكل الذي عنَّ له. وكلّ ذلك يصنعه بلهجةِ العامّة من أبناء حضرموت.

يقول في مقطّعةٍ منظومة في ( 7 نوفمبر 1960م ):

يقول بو عامر حكومتنا كما كلب الجراد

يِعْدِيْ قفا وحده, ويترك عشر, دوبه في طراد

ولا ضواه الليل شاف انه ضوى من غير زاد

ثمّ يمضي فيشرح ما المقصود (بكلب الجراد), ولِمَ نُعِتَ بذلك النعت؟ وما صلته بالحكومة في أيامه؟ ليخلص من بعد إلى نقاط توهن صلابة تلك الحكومة, وتزيدها ضعفًا يعجزها عن معالجة المشكلات التي يعاني منها الشعب أيامئذٍ. وهكذا.

وما كان الشاعر البار في لجوئه إلى العامية الحضرمية بطلًا, لكنه أُكْرِهَ على ولوج ذلك المضيق, وذلك لجهل الكثيرين من الحضارمة حينذاك بالقراءة, وعجزهم عن فهم الفصحى, واستيعاب المكتوب بها. أو لعلّ له سببًا آخر لم يعلنه يومها.

فلجوء البار إلى (لغةٍ) يستطيع من خلالها أن يوصل نزعاته للإصلاح إلى عددٍ كثيرٍ من الناس دفعه إلى اختيار لهجة القوم الذين يعانون من مآسيهم التي وعاها, واكتوى بلظاها, وآمن أنّ خلوده كامنٌ في مدى إسهامه في تخفيف بعض ما يعانون، وكان في ذلك موفّقًا. فلقد تهافت خلقٌ كثيرٌ على تلك المقالات, وحرص عليها البار كثيرًاً وإن سبّبت له أزماتٍ جمّةً استهان بها حبًّا منه فيما آمن به, واحترامًا لنزعاته في الإصلاح.

والمطّلع على المقالات كاملةً في هذا الباب يحار في أمر نشرها، أيخرجها للناس كاملةً شعرًا ونثرًا؟ أم يخصّ المقطّعات الشّعريّة التي تتصدّر كلَّ مقالةٍ بالنشر حتّى يتوفّر الجهد والوقت الذي يساعد على نشر المقالات كاملة؟

وقد آثرتُ الثانية على الأولى، وفُصِلت المقطّعاتُ الشّعريّة عن المقالات النثريّة، فصارت جزءًا من ديوان الشّاعر البار الموسوم ب(ديوان الأغاني)، وهو ديوانه الثالث الذي يضمّ أغانيه الحمينيّة، وقصائده الفصيحة المغنّاة، وفي ثناياه وضعت مقطّعات “يقول بو عامر”. وهذا الديوان نشر ضمن الأعمال الكاملة للشاعر في عام 2004م.

ولسائلٍ أن يسأل: لِمَ نشرُها في ذلك الديوان معزولةً عن المقالات؟

وللإجابة عن هذا السؤال أذكر سببين. أمّا أوّلهما فهو التأكيد على أنّ نزعات الشّعراء للإصلاح لا يحدّها زمانٌ، ولكنّها تنمو مع الزمان وتمتدّ فيه، حتّى وإن حال العهد إلى عهدٍ جديدٍ. فخلود الشّاعر ليس بأنّه عاش في زمنٍ ما ثمّ انقطعت صلته بنا، ولكنّه في تواصله مع العصور التي تليه. وإنّ القارئَ المتأمّلَ في هذه المقطّعات الشعريّة سيجد أنّها لم تعالج من المشكلات ما يخصّ بيئةً بعينها، أو ناسًا بذواتهم، بل حملت في ثناياها كثيرًا من الدِّلالات الإنسانيّة كالحثّ على البطولة، والسعي الدؤوب للبحث عن الحقّ، والتأكيد على الحريّة، ومحاربة الفقر والجهل وما إلى ذلك من القضايا. ومن هنا فإنّ قراءة نصٍّ من هذه النّصوص بعيدًا عن مدلوله التاريخيّ قادرةٌ على منح البار اليوم صفة المعاصرة على الرغم من مضيّ ما يزيد على خمسين عامًا على كتابة هذه المقطّعات. هل يعني هذا أنّنا في مجتمعٍ استاتيكيٍّ لا يعرف للتحوّل معنًى؟ ربّما. ولكنّ هذ المنظور لهذه المقطّعات لا ينفي القول إنّ رؤيةَ الشّاعر للحياة حوله كانت نافذةً عميقةً فأبصرت المجهول في ثنايا المعلوم، واستشفّت الغائب في طيّ المشهود.

أمّا السببُ الثاني فدفاعٌ عن ملكيّة الشّاعر البار لهذه النصوص الشعريّة وما يتلوها من مقالات. فقد كان البار ينشرها غفلًا من اسم الكاتب، وذلك في ظروفٍ كانت الحيطة فيها واجبةً، وكان الأخذ بالتقيّة أمرًا محمودًا، وأمّا اليوم فقد زالت تلك الظروف، وحقّ للقرّاء أن يعرفوا اسم كاتب تلك المقالات الحقيقيّ أداءً للأمانة التاريخيّة.

وهنا أقدّم للقارئ نماذج متفرّقةً من تلك المقطّعات ليطّلع على طريقة الشّاعر في معالجة قضايا عصره ومشكلات زمانه. أمّا قراءة النصوص كاملةً – وهي كثيرةٌ – فمظانّها الأعمال الكاملة للشّاعر فثمة يلقاها، وسيجد فيها بغيته، وحسبنا هنا من ذلك كلّه الإشارة والتعريف ولا غير. وإنّ الشّاهد من هذه النصوص دالّ على الغائب منها إن شاء الله.

نصوصٌ من نصوصٍ

يقول بو عامر قتلتونا بترديد الوعود

لا جيتكم بقضي عمل قلتم رجع غدوة وعود

غدوة قفا غدوة.. وغدوة كذب شي ما له حدود

20 فبراير 1961م

يقول بو عامر حكومتنا ثقيلة في المسير

تسير في لعمال بالبُنّة[10] خطت ثقل البعير

ما هي من اهل العصر ذي كلبه وإنسانه يطير

22 مايو 1961م

يقول بو عامر لقيت الكذب ولقيت الشقاق

عمّت وغطّت في البلد هذا على كلّ الشّعاق[11]

واصحابنا في ذا الطريق السّهل رجعوا في سباق

30 أكتوبر 1961م

يقول بو عامر ذكرت أعياد مرّت في زمان

كلين متسلّي.. وكل خاطر بأفراحه ملان

العيد عيد العز.. ما هو عيد من ودّف[12] وهان

19 مارس 1962م

يقول بو عامر نبا مخرج من الحال الذميم

حالة وقعنا وسطها سودا كما الليل البهيم

يا حر قلبي يومنا في ذا الوطن مثل اليتيم

16 إبريل 1962م

يقول بو عامر نشدتوني وما عندي كلام

النور وين النور خذ نحنا قتل نحنا الظلام

النور في حرفين من دوّر لحقّه ما ينام

18 أكتوبر 1962م

يقول بو عامر مصالحكم علينا غالبة

كلين متمصلح وضاع الحق ما حد طالبه

والشعب لحمة راس بين السالبة والناهبة

18 مارس 1963م

يقول بو عامر تقضّى عيدنا يا خس عيد

ما فيه شي نذكره غير الأكل واللبس الجديد

وامّا حكومتنا ونحنا كلّنا زامل عبيد

24 فبراير 1964م

يقول بو عامر مسيكينة بلاد الحضرمة

صقورها جاعت.. ومن حيّاتها شلّوا الحُمة

ورجالها نامت.. ولا قيّمت واحد قال مَه

يقول بو عامر لقيت الصدق في البندر ذبيح

لا قلت شي قالوا سكت هذا سياسة يا فصيح

يبغوننا ما قول ذا باطل وشو هذا صحيح

وسوى هذا شبيهٌ لنظيرٍ، وهو كثير.

هذان البابان كانا أهمَّ بابين انفرد الصِّحافيُّ البار بتحريرهما ولم يشاركه في ذلك التحرير أحدٌ. لكنّه لم يقتصر في الكتابة الصّحفيّة على ذلك الحدّ فقد كان ينشر مقالاتٍ في موضوعاتٍ شتّى يقصد منها إلى التعريف ببعض القضايا والأعلام كما في مقاله الموسوم ب(بو عامر بين الأسطورة والواقع)، وفيه يسلّط الضوء على شخصيّة (بو عامر) الشّاعر الشعبيّ الحكيم، ويستعرض الأقوال التي تواترت عنه وعن وجوده اليقينيّ وما شاب ذلك من أوهام تناقلتها الذاكرة الشعبيّة على ما بها من خرافةٍ حتّى قاد الوهم الحضارم إلى تصديقها.

وهو يفتتح المقال بالحديث عن قيمة الأدب الشعبيّ الحضرميّ وضرورة الاعتناء به بجمعه ودرسه، ويشيد في هذا المقام بجهود الأستاذ محمّد بن هاشم والدكتور سارجنت في الكتابة عن ذلك الأدب وجمع نصوصه للتعريف به.

ثمّ يعرج على شخصيّة (بو عامر).

وهو يسأل: (من هو هذا بو عامر؟ ومتى ولد؟ وأين نشأ؟ وكيف عاش؟ وإلى أيّ قبيلة من قبائل حضرموت ينتسب؟). وعنده أنّ (هذه أسئلةٌ تتعلق بصميم حياة الشّاعر الحكيم، ولكنّك قلّ أن تجد أحدًا من الحضارم أو مؤرّخي الحضارم قد حاول أن يَرُدَّ على بعضها تفسيرًا لهذه الشخصيّة الغامضة شخصيّة الحكيم بو عامر). وهو يعلِّل نشوء الأسطورة في وقائع حياة بو عامر ووجوده بكون الحضارم لم يهتموا بتدوين سيرته. ومن هنا اختلفوا في تعيين ذلك الوجود، وفي صحّة نسبة تلك الأشعار إليه، فذهب بعضهم – كما ذكر البار – إلى أنّها نسبت له وهو ليس بقائلها وإنّما قالها عددٌ من الشعراء في مناسباتٍ وأسبابٍ شتّى، وهو ما يرفضه البار وينكر عليهم القول به. يقول: (إنّنا نعتقد أنّ هذا الزعم يحتاج إلى كثيرٍ من الأدلّة التي لا يوجد واحدٌ منها عند أولئك النفر لإثبات ما يزعمون بشأنه). وهو يعتقد أنّ (بو عامر) ولد وعاش في هينن، وأنّه ينتمي لقبيلة نهد المعروفة، ويزعم أنّ (بو عامر) عاش قبل ما يقرب من خمسة قرونٍ، وظلّت أشعاره تتردّد على ألسنة الخضارم لأنّها (تتصل بالنفس الحضرميّة أعظم اتّصال)، وهذا في نظره ممّا لا يأذن بطمسها من دنيا الوجود.

ثمّ يجمل رأيه في شاعريّة (بو عامر) ومكانته بقوله: (ومكانة بو عامر في الأدب الشعبيّ الحضرميّ مرموقةٌ لا نظنّ التاريخ الأدبيّ سيبخسها حقّها. ويكفي في التدليل على هذه المكانة أن نقول إنّ شعره هو مثلٌ من أمثلة البلاغة في اللهجة الحضرميّة التي تستطيع – على بساطتها – أن تعبّر عن أدقّ الخوالج النفسيّة وأعمق المعاني الصوفيّة كما في شعر بامخرمة، وعن الحكم البليغة التي تصدّى لها بعض كبار شعراء العربيّة كما في شعر بو عامر). ثمّ يعرض نصوصًا من شعر بو عامر ويصف الوقائع التي أفضت إلى نظمها على ذلك النسق وبها يُختتم المقال.

ومثل ذلك مقاله في الصحيفة في العدد 147 السنة الثالثة، الاثنين 2رجب 1383ه، الموافق 18نوفمبر 1963م بعنوان (شخصيّةٌ لا تُنسى) وفيه يرثي شخصيّة (بو عبيد) أحد جنود الوزير الأوّل السيّد حامد بن حسين المحضار، وقد عرفهالبار في سنين شيخوخته حين ذهب للسعوديّة لأداء مناسك الحجّ، ونشأت بينهما صداقةٌ غريبةٌ عجيبةٌ تطاول أمدها سنينَ عددًا. فأخذ يقصّ من أخبار تلك العلاقة أطرافًا ليخلصَ في ختام حديثه عنها فيقول: (واليوم تنطفئ تلك الشّعلة من المرح وخفّة الروح وتنطلق تلك الروح الطّيّبة إلى بارئها. ويذهب بو عبيد الصديق تاركًا وراءه دنيا لا تقلّ رحابةً عن دنياه المليئة بالمفاجآت والمغامرات والآلام والمسرّات، دنيا الصحن الذي طالما أضحك وأبكى، وحقّق من المعجزات ما يحقّقه خيال الطفل. واليوم وقد أصبح بو عبيد ذكرى من الذكريات العزيزة فلنبتسم لروحه، ولنبادله وهو في مضجعه الأبديّ ذكرى الصّديق للصديق.

ألا وإنّ الحياة لتبدو على رحابتها أضيقَ من سَمّ الخياط، وأثقلَ من أطنان الصُّلب، وأتفهَ من صنع العنكبوت إذا مضت تسير على وتيرةٍ واحدةٍ من الجدّ العابس والجدّ المضني المتلاحق، وإذا لم تضمّخها أحيانًا بعض الطيوب الفوّاحة التي يبتعثها جنونٌ هادئٌ لطيفٌ كهذا الذي عرفته الدّنيا في شخصيّة الصديق بو عبيد الذي يبدو جنونه المرح وكأنّه النسمة العليلة تعبر على واحة الحياة فتصافح الأجسام والقلوب بيدها الرخيّة الباردة فتشيع الرضى، وتنشر السكينة، وتبعث على النسيان، نسيان الأتعاب والمعاناة المرّة القاسية).

وسوى هذا وذاك غيرُه من نظائره من المقالات التي كان البار ينثّ فيها رؤيته للحياة وموقفه منها. وهي مقالاتٌ مفردةٌ تعدّ مكمّلاتٍ لما كان يبثّه في قصائده من مواقفَ ورؤًى.

على أنّ ثمّة بابًا في “الرائد” أسهم البار مع الآخرين في تحريره وهو باب (من فكرةٍ إلى فكرةٍ). وهو بابٌ طريفٌ لإيجازه وتكثيف لغة مقالاته، ولتنوّع موضوعاته. وفيه تتاح للكاتب فرصة تناول أكثر من موضوعٍ في مكانٍ واحدٍ من العدد الواحد.

وقد توالى على الكتابة فيه شبابٌ في أوّل عهودهم بالكتابة كالأستاذ فايز محمد عبد العزيز، والأستاذ عزيز الثعالبيّ، والأستاذ إبراهيم محمد الكاف، والأستاذ عبد العزيز بارحيم، والأخوين عمر ومحمد ابني حسين البار، ناهيك بأقلامٍ ذات شأنٍ كالأستاذ سالم محمد شمّاخ، والأستاذ حمزة السقّاف، وابن الشاطئ، وآخرين من أمثالهم.

لكنّ الذي تولى تحرير القسط الأوفر من هذا الباب، وكان أبا عذرته فهو الأستاذ الدكتور محمّد عبد القادر بافقيه. فقد استمرّ في الكتابة فيه على مدى أعدادٍ كثيرةٍ، وبثّ فيه من الرؤى التنويريّة الشيءَ الكثير، ثمّ جمع تلك المقالات في كتابه المشهور (صاروخ إلى القرن العشرين) ووسمه بالاسم الرمزيّ الذي كان يوقّع به تلك المقالات في “الرائد” وهو (سندباد على الورق)، ثمّ أهداه إلى ذكرى حسين البار لأنّ طبع الكتاب تمّ بعد وفاة البار ببضع شهور.

وعلى مثل هذا النسق الصحفيّ وسواه استمرّت الرائد في الصدور المنتظم حتّى تراكمت الديون على كاهل صاحبها فأعلن في العدد 181 الصادر في يوم الاثنين بتاريخ 28/3/1384ه، الموافق 27/7/1964م عن إيقاف الصحيفة بدءًا من العدد 182 وذلك (نظرًا للظروف الاقتصاديّة التي تمرّ بها الصحيفة). ووعد بالالتقاء بالقرّاء حين يتمكّن من تجاوز محنته تلك في أقرب فرصةٍ ممكنة.

والعلّة في هذا الوضع الاقتصادي المزري عائدٌ إلى شحّة الموارد الماليّة المساعدة على دعم طباعة الصحيفة فوق ما تدرّه عليها اشتراكات القرّاء، وهي في حالة صحيفة “الرائد” تتمثّل في توفير الموادّ الإعلانيّة ومتابعة أصحابها في استخلاص المستحقّات الماليّة من أصحاب تلك الإعلانات في عدن خاصّة وذلك بعد رحيل السيّد عبد القادر بن حامد البار منها وثوائه في قرية الخريبة بوادي دوعن. فلم يعتنِ من خلفوه في مباشرة العمل بتحصيل الأموال اعتناءه بذلك، على الرغم من إلحاح السيّد البار عليهم، وتكرار التنبيه لهم لأهمية الموضوع في حلّ مشكلات الصحيفة. يضاف إلى ذلك عدم إرسال المبالغ المتحصّلة من المشتركين وأصحاب الإعلانات الموجودين في المملكة العربيّة السعوديّة، حيث كلِّف الأخ باريّان بتحصيلها، وكان هو المندوب الرسميّ للصحيفة ثمّة. وكم كتب البار له وحرّر الرسائل متواليةً لحثّه على إرسال ما تأتّى له جمعه من مالٍ، ولكن لا حياة لمن يخاطب.

أضف إلى هذا وذاك منعه من استيراد فِلْم سينمائيّ يعود ريعه لصالح الصحيفة ويساعد في تسديد ديونها كما فعل حين استقدم فِلْم (جميلة بوحريد) ولقي نجاحًا مذهلًا تمكّن البار بعده من تسديد ما عليه من ديون، وإنجاز ما رغب في إنجازه من مشاريع حياته الخاصّة.

لكلّ ذلك قرّر على مضضٍ إيقاف الصحيفة متعهّدًا لمالكي مطبعة المستقبل بتسديد ما عليه من ديونٍ حين يجد سبيل الخلاص أمامه لاحبًا.

بركت جمال صاحب الرائد فلم تستطع السير في بيداء الحياة ذات الهجير اللافح فانقطعت عن الصدور، لكنّ نفوسًا حرّةً لم تنقطع الشّهامة عنها سارعت وأرسلت إليه مساعدةً ماليّةً مجزيةً كانت عونه في تسديد قسطٍ من الدّين الباهظ على كاهله، وأسعفه باريّان بمبلغٍ مقاربٍ ضمّه إلى سلفه وتقدّم به إلى أصحاب مطبعة المستقبل لتسوية ديون الصحيفة ممّا أنعش روحه وبعث فيه الأمل لتجديد عهد القرّاء بها، لكنّ المرض أقعده أشهرًا انطفأت بعدها شمعة حياته كلّها فغابا عن الوجود معًا ما عدا ذكراهما فما تزال نديّةً عَطِرَةً بمشيئة الله.

ففي اليوم السابع من شهر ذي القعدة عام 1384ه الموافق لليوم التاسع من شهر مارس عام ألف وتسعمئة وخمسة وستين توفّي الشاعر البار عن عمر قلّ عن الخمسين ببضع سنين تاركًا خلفه دنيا ملأتها الآمال والأحلام، حقّق منها ما حقّق وتقاصرت به الحياة عن تحقيق سواها. لكنّه ظلّ بما حقّق مثلًا للرجل العصاميّ الذي خرج من قريته القرين بوادي دوعن طالبًا للعلم والمعرفة وتقلّبت به الأيّام في الأماكن والبقاع حتّى ثوى في المكلا وظلّ بها مكافحًا حتى وافته منيّته فاستقر جسده الطّاهر في ثرى مقبرتها – مقبرة يعقوب – وانطلقت روحه إلى لقاء ربّها هاشّةً باشّةً بلقاء أكرم الأكرمين لتهنأ في جنانه الخالدة بعد أن شقيت شقاء الجحيم في هذه الدنيا الفانية. فليرحمه الله.

[1]الينبوع المتفجر صـ 37

[2]نفسه صـ39

[3]الينبوع المتفجر صـ44

[4]راجع كتاب باذيب عن السّيّد أحمد عمر بافقيه ص257

[5]صـ299

[6]إقرأ عنه في كتاب : دراسات في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر للدكتور صالح باصرة.

[7] – سألتُ الأخ العزيز الأستاذ أنور عبد الله باسلوم عنه فذكر لي درس في وسطى الغيل، وعمل عند حاكم حورة زمنًا، ثمّ في سكرتاريّة بدر بن أحمد الكسادي بالمكلّا، ثمّ هاجر إلى السعوديّة في مطلع السبعينيّات وعمل هنك مترجمًا.

[8] اهي ما عرفت من بعد بدار حضرموت للطباعة والنشر:

[9] – البُنّة: السير في مهلٍ وبطءٍ.

[10] – الشعاق، جمع مفرده شعق، وهو الثقب في الثوب.

[11] – ودّف: سقط في هاوية.