مراسم تـتـويج الملوك الحـضارمة في مملكة حضرموت القديمة

دراسات

أ.د. محمد بن هاوي باوزير

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 3 .. ص 51

رابط العدد 3 : اضغط هنا

أولاً: مملكة حضرموت.. مدخل جغرافي تاريخي:

ورد اسم حضرموت في التاريخ بأسماء مختلفة، فهي عند أرثوسثنيس (حضرموتيتاي) وعاصمتها (كباتاتون)، وعند استرابون وثيوفراستوس في (حضرميتا)، كما ذكر الهمداني المؤرخ والجغرافي اليمني بأن حضرموت هي الجزء الأصغر من اليمن وأنها نسبت إلى حضرموت بن حمير الأصغر فغلب عليها اسم ساكنها، وفي التوراة نجد اسم حضرموت (بترجمتها الإنجليزية) بلفظة (حزرمافيت ـ Hazramareth)، وفي الترجمة العربية للتوراة وردت بلفظة حضرموت، ووردت هذه اللفظة في التوراة بأنها اسم لشخص هو الابن الثالث (يقطان) هو حزرمافيت أو -حضرموت بن يقطان jokan (1).

أما المصادر العربية الإسلامية فقد أشارت إلى أن حضرموت كانت تدعى قديماً الأحقاف، واستندوا في ذلك إلى ما جاء في القرآن الكريم: ((واذكر أخا عادٍ إذ أنذر قومه بالأحقاف))، ومن استند إلى هذه التسمية التي وردت في القرآن ذكر بأنها سميت حضر لأن عامر بن قحطان كان أول من نزل الأحقاف، فكان إذا حضر حرباً أكثر من القتل، فصار يقال عند حضوره (حضرموت) ثم اصح يلقّب بذلك، وصارت الأرض التي بها قبيلته يقال لها أرض حضرموت، ثم عُمّت التسمية وأصبحت تطلق على البلاد بأسرها (2).

وأما النقوش المسندية (نقوش الممالك العربية الجنوبية) فقد ترددت فيها لفظة حضرموت كثيراً، ويقصد بذلك أرض مملكة حضرموت وارض حضرموت القبيلة كما هو الحال في عبارة أرض سبأ وأرض حميرم المذكورتين في كثير من النقوش المسندية، ومنها: (Ja643/6)، (Ja931/5-6)، (RES2687/3)، (RES3945/12).

وقد ظلت حضرموت منذ العصور الغابرة تعرف بهذا الاسم من غير انقطاع، ولم يزل هذا الاسم، بل ظل متداولاً على الرغم من زوال مملكة حضرموت، كما حدث لشقيقاتها من الممالك العربية الجنوبية، كما أن أكبر وديانها يعرف باسم وادي حضرموت حتى اليوم، ويبلغ طوله (160كم)، يربط الأجزاء الغربية والشرقية من منطقتها، ويسمى أهل المنطقة (حضارم) ويطلق عليهم باللهجة الدارجة ـ العامية (أبو حضرم)، وبهذا الصدد يقول جواد علي: (( ما زال اسم حضرموت حياً يطلق على مساحة واسعة من الأرض، فلها أن تفتخر بهذا على الحكومات العربية الأخرى التي عاشت قبل الميلاد، ثم ماتت أسماؤها، أو قل ذكرها قلّة واضحة. وقد قطع اسمها مئات الأميال قبل الميلاد، فبلغ مسامع اليونان والرومان وسجّله كُـتَّابهم في كتبهم لأول مرة في القارة الأوروبية، وكتب لذلك التسجيل الخلود حتى اليوم..)) (3).

شغلت مملكة حضرموت مساحة جغرافية واسعة من جنوب شبه الجزيرة العربية، فحدودها كانت تمتد من حدود قتبان غرباً، وحتى عُمان شرقاً ومن البحر العربي جنوباً وحتى (العبر) وصحراء الربع الخالي شمالاً، كذلك امتدت عبر البحر إلى جزر البحر العربي، خاصة جزيرة سطقرى، وبذلك تعد حضرموت من أكبر الممالك العربية الجنوبية مساحة شاملة إقليم ظفار (خضع إقليم ظفار لحضرموت في نهاية الألف الأول ق.م) أعظم المناطق المنتجة للبخور (4) ، كان يتبعها عدد من موانئ مثل قنا (بئر علي) وسيجاروس (رأس فرتك) وموشا سمهرم (خورروري) .

وتتضارب الآراء حول زمن بدء مملكة حضرموت القديمة وتطورها، وكل ما لدينا في هذا الصدد هو عدد من أسماء الملوك وصلت إلينا كاملة أو ناقصة، بعضها في نقوش حضرمية من حضرموت وقتبان، وأخرى من نقوش سبئية أو معينية، وقد حاول الدارسون ترتيب الأسماء الواردة فيها ترتيباً زمنياً، ومنهم (جون فلبي) الذي يقدم لنا تسعة عشر ملكاً في الفترة ما بين (1020ق.م) و(125م). والعالم (البرايت W.F. Albright) الذي يجعل البداية في نحو (450ق.م). (5) كذلك تضاربت الآراء حول تاريخ نهاية مملكة حضرموت، ولكن يبدو أن خضوع أجزاء واسعة من حضرموت للملك شمر يهر عش (مطلع القرن 4م) ودخولها ضمن المملكة الحميرية تم بعد حروب ضارية خاضتها مع كل من سبأ وحمير، أما الأجزاء المتبقية من الديار الحضرمية فقد استمرت تقاوم ذلك الزحف السبئي الحميري، بمؤازرة ومعونة دولة (كندة)، التي كانت تربطها بحضرموت وشائج قربى حميمة، وعلاقات تعاون وطيدة. وهكذا تكررت الحملات السبئية الحميرية على حضرموت حتى تمكن من إخضاعها منذُ أواسط القرن الميلادي الرابع، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ حضرموت تمتعت بنوع من الاستقلال الذاتي (6).

موقع العقلة وأهميته:

العقلة اسماً لجبل يقع في سهل صحراوي فسيح، على مسافة 15كلم غرب مدينة شبوة عاصمة حضرموت القديمة، والمعروف أن العقلة لدى سكان المنطقة اسم للجبل وحده، بل الجبال في ذلك السهل الفسيح تحمل جميعها أسماء تميزها بعضها عن بعض، فهناك إلى الشرق من العقلة مجموعة جبال لنمر (أي الأنمر جمع نمر)، وإلى الشرق من هذه المجموعة جبل خروة، وإلى جنوب شبوة جبال آل غالب، وإلى الشمال عند رملة السبعتين (7) مجموعة من جبال لنسر، والأنسر جمع نسر (8) .

يتكون موقع العقلة من أربع صخرات، الصخرة الرئيسة وهي باتجاه شمال الغرب وجنوب الشرق، وتبلغ أبعادها 15×24م، وارتفاعها 15م، ووجد في فتحتها بقايا بناء يكاد يغطيها تماماً، وفي الجزء الجنوبي من وجهتها الشرقية وجد حوض للمياه مستطيل الشكل، وأرضيته مجصصة ومستوية (9). والصخرة الثانية هي الملتصقة بالصخرة الرئيسة من الطرف الغربي للواجهة الجنوبية، ويقوم على سطحها بقايا بناء مهدم، وتوجد درجات (سُلّم) تؤدي إلى المبنى المقام على الصخرة الرئيسة، وإلى الجنوب الغربي منها تقع الصخرة الثالثة وهي أكبر منها بكثير، أما الصخرة الرابعة فتقع إلى الجنوب الغربي من الصخرة الثالثة وهي أكبر حجماً من سابقاتها (10).

تغطي النقوش كل الجهات الأربع للصخرة الرئيسة، كما وُجدت ثلاثة نقوش على الصخرتين الثالثة والرابعة (انظر اللوحات في الملاحق)، وقد أطلقت تسمية (ج ن د ل ن/ ا ن د م) على الصخور الشرقية الاربع التي اكتشفها فلبي، وفوق الصخرة الرئيسة مبنى ديني لعله معبد الإله سين (إله القمر ـ الإله الرئيس لمملكة حضرموت)، ويبدو أن كافة المنطقة الصخرية المحيطة بالمعبد كانت تعتبر مقدسة(11)، والنقوش على الصخرة الغربية اسم (ج ن د ل ن/ م ر و ح) (12). وبوصف أدق لموقع العقلة ومكوناته، توجد على مسافة 13 كم تقريباً غربي شبوة أكمة ذات لون أسود يطلق عليها العقلة، في أسفلها تنتصب أربع صخور يعلو الصخرة الرئيسة منها مبنى صغير مستطيل الشكل بـ7.5م من الجانب يتم الوصول إليه بواسطة درج حجري هو اليوم مجرد أنقاض، ويتضمن هذا المبنى قاعة وحيدة لها مصطبة صغيرة مطليّة تماماً كأرض القاعة بطلاء رقيق وصقيل، وكذلك قاعدتي أعمدة. إن مجرد وجود المصطبة يفترض وجود مكان عبادة، ولكن فيما عدا بعض البلاطات المزينة بمربعات حمراء وبيضاء لم تكتشف أية مواد أخرى. إن جوانب هذه الصخرة لا سيما في أسفل حوض صغير، مزينة بحوالي مائة نقش مؤرخة بالقرن الثالث الميلادي، إنها بصورة أساسية أسماء ملوك حضرموت الذين أقاموا في هذا المكان بمناسبة تسلمهم العرش(13).

أما عن أهمية موقع العقلة، فإن هذا الموقع كجبل يحتل مركزاً استراتيجياً في السهل الصحراوي الفسيح، الذي كان يربط بين عدد مناطق حضرموت، فالعقلة بذلك تعد أفضل موقع للسيطرة على القوافل التي تستخدم ذلك الطريق وخاصة بين الجنوب والشمال(14)، بل يمكن أن تكون أيضاً مركزاً خارجياً لشبوة العاصمة، يصد عنها أي هجمات مباغتة قد تكون قادمة من أية جهة في الغرب أو في الجنوب (سبأ أو قتبان مثلاً). أما البناية الغربية، فهي حصن أو مجرد برج، فلعلها أقيمت لأغراض الحراسة، كحراسة الزراعة، ومراقبة أية تحركات في السهل الفسيح الممتد غرباً نحو مشارف الممالك القديمة المجاورة خاصةً سبأ وقتبان، وذلك لصد أي عدوان مباغت أو للسيطرة على طرق القوافل من أجل فرض الرسوم الجمركية، كما أن وجود الآبار وآثار الزراعة حول العقلة وفي المساحة التي بينها وبين شبوة العاصمة يجعلها مكاناً صالحاً للنزهة والترفيه كالقنص، والسباق والاستعراضات وغير ذلك (15).

ثانياً: نقوش قدماء الحضارمة في العقلة:

بالرغم من العثور على عددٍ كبير من النقوش القيّمة في موقع العقلة، فإنها لم تذكر اسم العقلة، ورغم ذلك فإنها أبرز ما يشتهر به هذا الموقع ، بل هي في غاية من الأهمية إذ تقدم معلومات قيّمة عن بعض الفترات من التاريخ الحضرمي القديم.. وقد تم تقسيم هذه النقوش على النحو الآتي:

أـ نقوش العقلة الشرقية (أنودم):

وهي النقوش التي قام البرت جام بدراستها وتحقيقها ومن ثم نشرها كاملة في كتابه (نصوص العقلة)، وبحسب أرقام البرت جام المتسلسلة فهي تبدأ برقم (Ja910) وتنتهي بـ(Ja1006) (16).

ب ـ النقوش الجديدة:

وهي نصوص العقلة الغربية والشمالية، ويبدو أنها تعطي معلومات عن تاريخ حضرموت وعلاقاتها بجيرانها قبل أن يتم ضم المنطقة تحت لواء ملوك سبأ وذوريدان وحضرموت..الخ، والنقوش الجديدة موزعة على ثلاثة مواضع: في الصخرة الغربية (مروح)، وفي البناء الغربي وحوله بأعلى العقلة، وفي بعض الصخور المنتشرة خلف الجبل (17).

وفي سياق هذه المقالة لا نستطيع أن نتناول جميع النقوش التي وُجدت في العقلة، علماً بأن المتخصصين وخاصة البرت جام وبافقيه قد قاموا بتوثيقها ودراستها وتحقيقها، وقد أعطوا الموضوع حقه، لهذا سنكتفي بالحديث عن النموذج النقشي الذي له صلة بعنوان المقالة .

النقش (Ja 921):

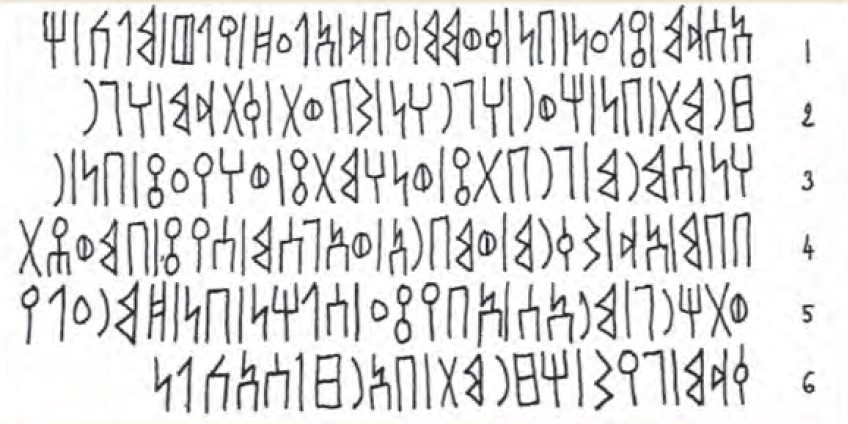

ـ نص النقش:

1ـ إ ل ع ذ / ي ل ط / م ل ك / ح

2 ـ ض ر م ت / ب ن / ع م ذ خ ر / س ي

3 ـ ر / أ د / ج ن د ل ن / أ ن و د م / هـ

4ـ س ل ق ب

ـ الطابع العام للنقش وأهمية موقع العقلة من خلاله:

جام 921 من النقوش المحفورة في الجهة الشرقية لجبل العقلة (أ ن و د م قديماً)، ويبدو ان الطابع العام للنقش هو الطابع الاحتفالي لمناسبة ما، كالتتويج أو لتوزيع الألقاب أو المكافئات..، أما ما خلص إليه الدكتور البرت جام (A.Jamme) من استنتاجات في كتابه (نصوص العقلة ـ ص16 ـ 18) فهي:

” أن الملك الحضرمي العذيلط (إ ل ع ذ / ي ل ط ) (18)، اكتشف الإمكانات العظيمة التي يقدمها كل من الموقع والصخرة الكبيرة لإقامة الحفلات العامة في الهواء الطلق(19)، ولهذا صمم على أن يتوج الصخرة الرئيسة ببناء يستطيع أن يقوم أ مامه بأعمال علنية، فيراه جميع الأشخاص ـ أياً كان عددهم ـ الذين يجلسون أو يقفون في السهل الواسع المكشوف الذي يمتد إلى الشرق من الصخرة”. ويستمر الحديث لجام : ” في النقش الوحيد الذي أمر بحفره (Ja921) يصف الملك نفسه جزأي الحفل: موكب الخيالة cavalcade وتوزيع الألقاب أو المكافآت awards وأنه من المأمون أن نفترض أن النقش قد حفر بعد أول احتفال مباشرة”.

كما يرى جام أن الاستعراض في هذا الموكب ومرافقي الملك نوعان: الأول يتكون من حاشية الملك العادية، والنوع الآخر يتكون من “ضيوف الشرف” وأن الفرق بين النوعين يلتمس في أن ضيوف الشرف هم الذين شايعوا أو رافقوا “Accompanied” الملك في حفل وزّع خلاله سيدهم ألقاباً ومكافآت (هـ ل ق ب = س ل ق ب ). وأنه من الطبيعي أن أولئك المرافقين المميزين للملك هم الذين تلقوا منه الألقاب” . ” .. وإنه ليس هناك ما يمنعنا.. من الافتراض بأن الملك أقام النوع نفسه من الاحتفال في مناسبات عدة وأن النقوش نفسها توحي بأن الحفل قد أقيم ثلاث مرات على الأقل”. أما بافقيه فيرى أن البرت جام قد بنى جميع استنتاجاته على موقع واحد في العقلة هو الجانب الشرقي المعروف بـ(أنودم)، فلم يكن الجانب الغربي (مروح) قد اكتشف حين ذلك، كما أنه لم يلتفت إلى استعمال لفظتي (جندلن) و(محفدن) (20) كوصف (لأنودم) في نقوش العقلة الشرقية، وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى دراسة وقراءة جديدة لنقوش العقلة (21).

وصفوة القول إن هذا الموقع (العقلة) الواقع غرب شبوة يعتبر ضاحية من ضواحي العاصمة شبوة، وأن العقلة كانت ـ منذ القدم وإلى وقت قريب مكان تجمع لمياه الأمطار، والسيول القادمة من أودية عدة، كضراء، وعبدان، وجردان، والمعشار، ومرخة وغيرها، وكانت آخر مرة تشكل فيها تجمعٌ مائيٌ كبيرٌ (بحيرة) في حوالي عام 1996م من القرن الماضي، ويحتمل أن مثل هذا التجمع المائي قديماً قد يترتب عليه بالضرورة نمو الاشجار والحشائش والأزهار التي تشكل جنة خضراء جذبت انتباه قدماء سكان شبوة عاصمة حضرموت القديمة وملوكها، فجعلوا من ذلك المكان (العقلة) مزاراً، بل حرص بعض ملوك حضرموت على زيارة ذلك الموقع، حيث كان يرافقهم كبار رجال الدولة، والحاشية، إلى جانب الوفود من الدول الأخرى.

أما الغرض من زيارة ملوك حضرموت لموقع العقلة فيبدو في أنه مكان تسلمّهم العرش وإقامة الاحتفالات، كاحتفال تتويج ملوك حضرموت، وربما لأغراض أخرى ، وفي هذا الاحتفال الذي لا يزال قليل الوضوح، ويرافقهم فيه كما سبقت الإشارة حاشية الملك من حرس وخدم وغيرهم، وضيوف الشرف من أعيان البلاد من القبائل التي تكوّن اتحاد مملكة حضرموت، والوفود من داخل الممالك العربية الجنوبية (أنظر النقش Ja923) أو من الجزيرة العربية(Ja919)، وكذا الوفود الأجنبية من خارج الجزيرة من الشام – تدمر ،ومن العراق – كلدان ، ومن الهند (النقش Ja931)، وهؤلاء هم الذين يشايعون أو يرافقون الملك في مراسيم التتويج واتخاذ لقب الملك، وتوزيعه للألقاب والمكافآت لرجال الدولة (22). وربما كان من أغراض هذه الزيارة ، لهذا الموقع هي رياضة سباقات الجمال والخيول في ساحاتها الخضراء الفسيحة وهي رياضة ترفيهية، ولعل الأهم في زيارة موقع العقلة هو طقس الصيد، ويبدو أن هذا الطقس يقام للإله سين بجوار المبنى الموجود في الصخرة (أن ودم)، وربما هذا المبنى الصغير يمثل معبداً خصص لعبادة الإله سين، أو ربما أن المنطقة بأكملها كانت مقدسة (23)، لذلك كانت تقام فيها المناسبات العزيزة على الدولة الحضرمية آنذاك، ومنها إقامة طقس الصيد الملكي في هذا الموقع، في موسمه الخضير، وكان يصاحب هذا الاحتفال الذي لا يزال قليل الوضوح صيد وفير إذا ما اعتمدنا على عدد الوعول والمها والنمور التي تم قنصها (24).

وجدير بالذكر أن أهل العربية الجنوبية قد عرفوا طقس الصيد منذُ بداية الألف الأول قبل الميلاد، وقد أشارت إلى ذلك العديد من النصوص النقشية، وكان المكاربة (25) والملوك هم الذين يقومون بممارسته، ويرافقهم الكهنة وكبار رجال الدولة (26). وقد مورس هذا التقليد أو الطقس عند السبئيين والحضارمة على وجه الخصوص، ففي مملكة سبأ أقيم الصيد للإله (عشتر) ومثاله في النقش (RES4177)، حيث يقوم به الحاكم السبئي (المكرب أو الملك)، وفي مملكة قتبان يقام الطقس للآلهه (الشمس) ومثاله في النقش (CIAS 49.91/13) ، وفي مملكة معين كان يتم الصيد في أراضي قبيلة سمعى للإله (تألب ريام) ومثاله في النقش (RES4176)، أما حضرموت ـ فكما سبقت الإشارة فقدعرفوا مثل ذلك الصيد، كما تدل على ذلك كثير من الرسوم الصخرية ورسوم المنحوتات والنقوش التي تقدم المعلومات عن وجود طقس الصيد الملكي في حضرموت القديمة (27)، ومن الشواهد النقشية على طبيعة الصيد الذي يقوم به الملك نفسه بمرافقة حاشيته وأنصاره.. النقشان (Ja949) الذي عثر عليه في العقلة، و (Ingrams 1) الذي عثر عليه في عقبة فتوره (تربط مدينة شبوة بوادي عرمة). ويظهر من محتوى النقشين طقس صيد ملكي ومقدس، وكان يقوم بأدائه الملك وحاشيته وأنصاره، وعلى الرغم من عدم الإشارة إلى الآلهة التي كان لها هذا الصيد، فإنَّ هذا الطقس ذو طابع ديني، والصيد بطبيعته عقيدة دينية اعتقد بها قدماء عرب الجنوب، وكانوا يحافظون عليها كل عام، ولا شك أن هذا الأمر ينطبق على الحضارمة القدماء؛ غير أن الثابت أن طقس الصيد كان مرتبطاً بمراسيم التتويج واعتلاء الملك العرش الملكي.

هوامش البحث ومراجعه:

(1) أوليري دي لاسي: جزيرة العرب قبل البعثة، ترجمة علي الغول، ط1، وزارة الثقافة، عمّان، 1995م، ص115؛ وانظر التوراة: سفر التكوين، الإصحاح العاشر، الفقرات 26-27. وأخبار الأيام الأول، الإصحاح الأول، الفقرات 20-21؛ الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب، تحقيق محمد علي الأكوع، ط1، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1990م، ص165.

(2) القرآن الكريم: سورة الأحقاف، الآية 21. يذهب معظم المؤرخون المسلمون إلى أن منطقة عاد، إنما تقع في الأحقاف إلى الشمال الشرقي من حضرموت في جنوب الربع الخالي.. ولما كانت هذه الناحية مكسوة بالكثبان الرمال سميت بالأحقاف ولهذه المجاورة سُمي وادي حضرموت بوادي الأحقاف، وبه قبر النبي هود عليه السلام المرسل إلى أهل الأحقاف. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية، ط5، مكتبة المعارف، بيروت 1983م، ج1، ص120؛ المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر، ط5، دار الفكر، بيروت، 1993م، ج2، ص40-41؛ وتاريخ ابن خلدون، دار الفلك، بيروت، 1981م، ج2، ص252-253؛ وانظر صلاح البكري، تاريخ حضرموت السياسي، ط2، القاهرة (1956) ج1، ص27.

(3) محمد عبدالقادر بافقيه: توحيد اليمن القديم (الصراع بين سبأ وحمير وحضرموت من القرن الأول إلى القرن الثالث الميلادي)، ترجمة علي محمد زيد، مراجعة محمد صالح بلعفير، تقديم وتدقيق منير عربش، ط1، المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء، 2007م، ص160؛ وجواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط1، دار العلم للملايين، بيروت 1969م، ج2، ص129؛ ومحمد عبدالله باسلامه: الحضارة اليمنية القديمة، مجلة الإكليل، العدد (28)، وزارة الثقافة، صنعاء،2004م، ص58.

(4) Wilfred H. Sehoff: the periplus of the Erythaen (trans and commentary) Longman, Green New York. 1912, Chapter29, 31. p.34, Nigel Groom: Frankincense and Myrrh Astudy of the Arabian Incence Trade (Arab Bakground Series) London and New York 1981. P.232.

(5) محمد عبدالقادر بافقيه: تاريخ اليمن القديم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1973، ص47-50؛ كلاوس شيبمان: تاريخ الممالك القديمة في جنوب الجزيرة العربية، ترجمة فاروق إسماعيل، مركز الدراسات والبحوث صنعاء، 2002م، ص71.

(6) المعروف أن حضرموت خاضت معهم حرب الثلاث مائة عام انظر كتاب با فقيه (حرب300عام): توحيد اليمن القديم، مرجع سابق.

(7) رملة السبعتين: وتعرف قديماً باسم رملة (صيهد) .

(8) بافقيه: آثار ونقوش العقلة، ص24.

(9) بافقيه: آثار ونقوش العقلة، ص17؛ وانظر Doe, B: Southern Arabia, p.234

(10) بافقيه: آثار ونقوش العقلة، ص17-18.

(11) بافقيه: آثار ونقوش العقلة، ص25؛ كريستيان دارل: المعابد، اليمن في بلاد ملكة سبأ، ترجمة بدرالدين عرودكي، معهد العالم العربي، باريس، ودار الأهالي، دمشق 1999م، ص133؛ الحسني، جمال: الإله سين في ديانة حضرموت القديمة، ط1، دار جامعة عدن، 2014م، ص147، وانظر Sedove, A.V: Temples of Ancient Hadramawt, P.83.

(12) ورد ذكر (أنودم) في النقوش ومنها: Ja 921/3, 923/4, 923/7

وورد ذكر (مروح) في النقش (بافقيه ـ العقلة) السطر الثالث، قارن مع بافقيه وآخرون: مختارات، ص338 ـ 339.

(13) بريتون، جان فرنسوا: “شبوة”، اليمن في بلاد ملكة سبأ، ترجمة بدرالدين عرودكي، معهد العالم العربي، باريس، ودار الأهالي، دمشق، 1999، ص146.

(14) بافقيه: آثار ونقوش العقلة، ص17ـ 18؛ Doe: southern Arabia, p.234.

(15) لمزيد من المعرفة عن مكونات موقع العقلة وأهميته انظر، بافقيه: آثار ونقوش العقلة، ص26 ـ 30.

(16) لمعرفة المزيد أنظر بافقيه: آثار ونقوش العقلة، ص19، 59-76.

(17) بافقيه: آثار ونقوش العقلة، ص77-81.

(18) ا ل ع ذ / ي ل ط ، حلّت الذال محل الزاي (إ ل ع ز ) وهذا عادة ما يحدث في النقوش الحضرمية فكان العذ محل العز، ومثل ذلك أيضاً نجده في جام (Ja 1003/2-3) عندما وردت إشارة إلى ذي ذ ا ن = ذي زان = ذويزن. بافقيه وآخرون: مختارات من النقوش اليمنية القديمة، ص336. أما عن الملك (ال ع ذ / ي ل ط / ب ن / ع م ذ خ ر ) فهو من ملوك حضرموت في بداية القرن 3 م مصاهر لملك سبأ وذوريدان الملك شعرم أوتر بن علهان نهفان ملك سبأ، وزوج لأخت شعرم أوتر (م ل ك ح ل ك ) انظر النقش إرياني (1.11/ 13) ولمزيد من التفاصيل على محتويات النقش أنظر، مطهر الإرياني: نقوش مسندية وتعليقات، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 1995م، ص 109 ـ 122.

(19) يمكنننا أن نتصور أن ذلك يشبه ـ إلى حد ما ـ ما يقوم به اليونانيين من مهرجانات في حضن جبل (الأوليمب) الذي كان يسكنه الإله (زيوس) رب الأرباب، حيث تقع مدينة (أوليمبياد) التي كانت تتمتع بمركز ديني مرموق وهناك تقام مهرجاناتهم كل أربع سنوات (منذُ عام 776ق.م) تكريماً للإله زيوس . ولعل في ذلك ما يجعلنا نعتقد أن هناك تشابه ـ إلى حد ما ـ بين مهرجان اليونانيين واحتفالات الحضارمة في العقلة حيث أقامتها في حضن جبل العقلة بالقرب من المدينة شبوة العاصمة، وحيث يتم التقرب للإله سين في نفس الموقع وتقديم القرابين والنذور له، وحيث يقام طقس الصيد الملكي (القنص)، وربما تقام في تلك الأثناء سباقات الهجن والخيول.

(20) حول لفظتي جندلن ومحفدن: انظر بافقيه: آثار ونقوش العقلة، ص43-44 .

(21) ولمزيد من المعرفة حول قراءات جام وبافقيه لنصوص العقلة.. انظر، جام: نصوص العقلة (the AlUqlah Texts)؛ وبافقيه: آثار ونقوش العقلة، ص34-55.

(22) انظر النقشين (Ja923) و(Ja931)؛ قارن مع بريتون، جان فرنسوا: “شبوة” اليمن في بلاد ملكة سبأ، ترجمة بدر الدين عرودكي، معهد العالم العربي، باريس، ودار الأهالي، دمشق، 1999، ص146.

(23) دارل، كريستيان: “المعابد”، اليمن في بلاد ملكة سبأ، (1999) مرجع سابق، ص133؛ بريتون، جان فارنسوا: “شبوة”، اليمن في بلاد ملكة سبأ (1999)، مرجع سابق، ص146؛ الحسني: المرجع السابق، ص147.

(24) بريتون : المرجع السابق، ص146؛ ومن المعروف أن المصايد مكان بهجة وسعادة، وبه مياه ومساحات خضراء، والملوك والأمراء وأتباعهم (في كثير من حضارات العالم القديم) يرتادون مثل هذه الأماكن لإقامة أغراض كثيرة ومنها الصيد.

(25) المكاربة: مكرب، والجمع مكاربة، هناك من يرى أن لفظة مكرب تعني (مقرب) أي التقرب إلى الإله، وأن الحكام أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب عندما كانوا يجمعون بين السلطتين الدينية والدنيوية، أي بين الكهانة والمُلك. وتعني مكرب أيضاً: معبد، بيعة، كنيس يهود، دار ندوة، ومكرب: لقب رئيس حلف قبلي في الفترة المتقدمة (بيستون وآخرون: المعجم السبئي، ص78).

(26) الجرو، اسمهان: الفكر الديني عند عرب جنوب شبه الجزيرة العربية(الألف الأول ق.م حتى القرن الرابع ميلادي)، أبحاث اليرموك، المجلد 14، العدد الأول، جامعة اليرموك، الأردن، 1998، (219-250)، ص238.

(27) لمعرفة المزيد عن الصيد المقدس انظر، الحسني، جمال: الإله سين في ديانة حضرموت القديمة، ص147-151.