دراسات

د.عبدالقادر علي باعيسى

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 3 .. ص 83

رابط العدد 3 : اضغط هنا

نظرت هذه الورقة في كتاب دورين إنجرامز (أيامي في الجزيرة العربية- حضرموت وجنوب الجزيرة 1934- 1944) بطريقة تحاول الكشف عن وجهة نظر المؤلفة غير المعلن عنها في بعض ثنايا الكتاب بوصفها كاتبة وناشطة سياسية تعمل لصالح بلادها بريطانيا في قوة نشاطها الاستعماري. إن المؤلفة في الوقت الذي تنقل الواقع حرفياً كما يبدو تهتم بإرساء فكرة أساسية في الكتاب مفادها توافقهم مع المجتمع وقبوله بهم وهم يتوغلون في ثنايا المنطقة وبين شرائحها الاجتماعية المختلفة. وعليه فالكتاب يسير في سياق محلي عبر منظور مؤلفة أجنبية مما جعل أقواله تكتسب أهمية كبيرة في ظاهر معناها وفي باطنه الذي يهمنا في هذه الورقة.

العبارة الصادمة:

تقول دورين إنجرامز في أول فصل من كتابها وفي أول سطر منه ((يقول العرب في ما يتداولونه من مأثور كلامهم ( وطني هو وطني حتى لو كان صخوراً قاحلة) ولعل هذا القول لا يصدق على مكان كما يصدق على الجنوب العربي الذي أصبح يعرف اليوم بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية)) (ص23) لقد صدمت هذه العبارة –في ما يبدو- دورين إنجرامز عندما سمعتها لأول مرة، وتركت صداها فيها بقوة حتى دفعت بها إلى أول سطر في كتابها بقصد أم بغير قصد، لعلها رأت فيها إمكانية التحرر المستقبلي أكثر من إمكانية الاستعمار، فأفزعتها الصورة في ما يبدو، وقد رأت في العبارة مرتكزاً شعبياً واسعاً لمعرفة الجنوب، حتى إنها ما لبثت أن أعادتها في الصفحة اللاحقة مباشرة مؤكدة حقيقتها من خلال مشاهداتها ((فإذا قطعت تلك الأراضي الجرداء نفسها على ظهر جمل أو شققت طريقك راجلاً خلال المسالك الجبلية هابطاً إلى الوديان فستجد هناك رجالاً ونساء يؤمنون عن اقتناع بمقولة (وطني هو وطني حتى لو كان صخوراً قاحلة) تماما كما يؤمن قاطنو إنجلترا بمقولة (أرض إنجلترا الخضراء البهيجة)) (ص24) وعليه تكشف العبارة وتقديمها إلى السطر الأول من الفصل الأول بصورة لا واعية –في الأرجح- عن هيبة دورين النفسية المكتومة من الجنوبيين، وقد رأت فيها بؤرة مركزية لدفاعهم عن أرضهم، وقاعدة أساسية لمعرفتهم في عمق شخصيتهم، وفي أصل من أصول تفكيرهم وتعاملهم لا يمكنهم التزحزح عنه والسماح للغرباء بانتهاك بلادهم لاسيما أنها سرعان ما شفعت تلك العبارة بقولها ((إذا استطاع الفرد من أبناء الجنوب العربي أن يجتاز بسلام مخاطر الولادة والطفولة فإنه يصبح شخصاً معتمداً على نفسه، مستعداً للدفاع بشراسة عن أي شيء يخصه، لا يأمن الغرباء)) (ص24- 25).

وضمناً يحمل إيراد دورين لتلك العبارة الوطنية رغبة مخفية في قمع الشعب لصالح بلادها إذ رفعت بمقابلها تلقائياً وبصورة لاشعورية -في ما يبدو- عبارة (يؤمن بها الإنجليز) حسب وصفها هي (أرض إنجلترا الخضراء البهيجة) التي توحي بحماسها الضمني على أن تبقى بريطانيا (بهيجة) ولو بالتوسع على حساب بلدان العالم حتى لو كانت قاحلة كالجنوب العربي، فهذه القوة في الإحساس بالوطن تعادلها قوة أخرى في محاولة استلابه لاسيما أنها تؤمن بمنطق الاستعمار الكولونيالي الذي يريد أن يحكم قبضته على مناطق مختلفة من العالم، وكان زوجها هارولد إنجرامز ضابطاً فاعلاً في القوات البريطانية، ومع أنها كذلك فإنها -كما يبدو من خلال كتابها- عملت على مد جسور التواصل بدبلوماسية عالية، كما عملت على إضفاء طابع مثالي على تصرفات بريطانيا السياسية والعسكرية بل محاولة ترسيخ هذه الصورة فى شعوب البلدان المستعمرة ليروا فيها نموذجاً مثالياً خاصاً من النظام والقانون والتمدن، فازدواجية العلاقة من حيث الرغبة في السيطرة بالقوة ونعومة التعامل الدبلوماسي وجهان متكاملان للاستعمار الغربي كمسألة ضرورية لترسيخ وجوده؛ إذ لا يمكنه الاعتماد على القوة العسكرية وحدها بغير القوة الدبلوماسية، وعلى سبيل المثال ((كان الأمراء يحصلون على مرتبات وتطلق لتحيتهم سبع طلقات مدفعية أو أكثر تبعاً لأهمية مناطقهم)) (ص24) في الوقت الذي كانوا تحت الوصاية البريطانية وغير مستقلين تماماً في قراراتهم.

وكما يبدو من خلال الكتاب فإن بريطانيا مارست الهجوم الدبلوماسي من خلال قوتها المغلفة تحته كما فعلت مع القعيطيين والكثيريين، ومارست الهجوم العسكري بصورة مباشرة كما حدث مع حركة ابن عبدات، فكلاهما هجوم ماداما يؤديان إلى نتائج استلابية واحدة لصالح الدولة البريطانية التي كان من قراراتها الدبلوماسية المركزية ((إجراء مزيد من الدراسة عن المنطقة لمعرفة إمكانية تقديم المساعدة إلى السلطانين القعيطي والكثيري لتطوير دولتيهما)) (ص37) حيث لا يخفى على القارئ النشاط المحموم لجمع المعلومات الاستخبارية عن السلطنتين القعيطية والكثيرية، وحضرموت عموماً، تحت هذه العبارة الدبلوماسية ذات الطابع الإنساني المؤثر (إجراء مزيد من الدراسة عن المنطقة) والتدخل المباشر في شؤون السلطنتين تحت مسوغ إنساني مقبول جداً، بل مرحب به هو (تقديم المساعدة إلى السلطانين القعيطي والكثيري لتطوير دولتيهما)، فليس من المعقول حتى بالنسبة لتفكير الإنسان البسيط جداً أن يأتوا من وراء البحار لتطوير شعب لا علاقة لهم به، ولا تجمعهم به أواصر الدين واللغة والتاريخ والثقافة. من الناحية المنطقية لا تستقيم العبارة، وكان بإمكان بريطانيا أن تمارس إمكاناتها السياسية والسلطوية بثقة وضمان مطلق بالنجاح دون هذه العبارات الدبلوماسية التي لا يظهر فيها التصنع لشدة رقتها، وإنما بغية تحقيق مزيد من النجاحات السياسية بغير خسائر بوصف الدبلوماسية عنصراً مهمّاً يسمح بمرور السيطرة السياسية والعسكرية على بلاط من بلور.

ولعل ما يدل على هذه الدبلوماسية بصورة عملية يشهدها الناس ما أوردته دورين من قولها ((في طريقنا إلى سيئون توقفنا في قرية الحوطة لكي يقوم هارولد بتقصي الأمور حول مقتل صائغ فضة على يد أحد أفراد قبيلة العوامر بسبب دين في مبلغ أربعة ريالات كان للعامري عند الصائغ. كانت عملية القتل في نظري تنطوي على شيء من الحماقة لأن العامري لن يتمكن بذلك من الحصول على نقوده. دخل هارولد في نقاش طويل مع شيخ قبيلة العوامر، وفي أثناء ذلك قمت أنا بجولة استطلاعية في القرية)) (ص57) من المحتم أن يترك مثل هذا التصرف في البحث عن مقتل الصائغ تأثيراً إيجابياً طيباً لدى السكان المحليين، ويعطي الفرصة في الوقت نفسه لهارولد إنجرامز لأن يختبر عقلية الشيخ القبلي ومدى مقاومته، يريد أن يرى المجتمع فعلاً من الداخل، وأن يكتشف أفق التواصل مع هؤلاء الشيوخ القبليين في سعيه لإحلال السلام بحضرموت، فنتائج الحوار المباشر مع الآخرين غير نتائج السماع عنهم، رغم أن دورين لم تخبرنا بما آل إليه النقاش مع شيخ العوامر، هل صمم الشيخ على كلمته في الدفاع عن أحد أفراد قبيلته، ولو كان ظالماً، أو تراجع؟ وهل كان تراجعه كلياً أو جزئياً، أو مشروطاً بشروط معينة؟ فحسب الموقف الذي يبديه الشيخ ستظهر قوة القبيلة، ومن يدري فربما ينفض عنه رجاله إذا لم يدافع عنهم في وقت كانت الروح القبلية على أشدها في حضرموت، وكان البناء النسقي للقبيلة متراصفاً جداً، ومن جهة أخرى هل كان هارولد يحاور شيخ العوامر حواراً صريحاً أو ضمنياً؟ وهل كان يلوح من خلال الحوار بالعصا الغليظة أو يجس النبض فقط؟ ووجد فرصته في مقتل صائغ الفضة المسكين الذي ما كان يهم إنجرامز لا من قريب ولا من بعيد، ولكن لغاية في نفس يعقوب. إنه في موقف اختبار لأحد الذوات القبليين في المجتمع يقرأ من خلاله الحاضر والمستقبل في ما يتعلق بإحلال السلام في حضرموت من خلال هذه المناورة الخارجية التي عنوانها (مقتل الصائغ) وباطنها شيء آخر مختلف إذ كان إنجرامز يؤدي شكلاً تمثيلياً للدفاع عن الصائغ التي لم تخبرنا دورين إلى أين آلت قضية قتله، وما كان يهمها أن تخبرنا بذلك!.

اليافعيون والعبيد في الجيش القعيطي من غير الحضارم:

وبين الدبلوماسية والقوة ثمة عبارات لكز أو فتنة تحاول دورين أن تضع يدها عليها لاستغلالها في الوقت المناسب إن دعت إليها الضرورة، أو لبناء فكرة جديدة عليها، كقولها مشيرة إلى أنه في عام 1934 ((كانت هناك قوة شرطة في المكلا، كما كان هناك جيش مكون من نحو سبعمائة رجل تم تجنيدهم من القبائل اليافعية ومن العبيد وهما فئتا السكان المفترض فيهما أن تكونا أكثر ولاء للدولة، أما اليافعيون فلأنهم بالرغم من كونهم ليسوا حضارمة في الأصل، فقد كان لهم وزن في البلاد لأن السلاطين القعيطيين هم من أصل يافعي، وأما العبيد فلأن لقمة عيشهم تعتمد على ولائهم، ولكن السلطنة الكثيرية لم يكن لها جهاز عسكري منظم، وإنما كانت هناك مجموعات صغيرة من الحاشية المسلحين الموالين للسلطان)) (ص34) وما يلكز به هذا القول هو أن القعيطيين استبعدوا الحضارم من جيشهم في ذلك الوقت واكتفوا باليافعيين والعبيد إذ لم يكونوا يثقون في القبائل الحضرمية في الجيش مع إمكانية وجودهم في قوة الشرطة ذات المهام المدنية الخالصة والسلاح المحدود، وإنما كانوا يثقون في أخص أوليائهم من اليافعيين أبناء جلدتهم، ومن عبيدهم، مما يشير إلى شيء من الوضع السياسي الذي يبدو فيه أن القبائل الحضرمية الساكنة بالساحل التي تعد سواحل المكلا جزءا من مناطقها كالعكابرة وبني حسن ومن يناصرها ما كانت مرتاحة تمام الارتياح من سيطرة القعيطيين الكاملة على المدينة وما حواليها. ومن جهة أخرى لعل بريطانيا خشيت من هذه اللحمة العسكرية بين القعيطي وقبيلته وعبيده من أن تثير لها قلاقل عسكرية في المستقبل، الأمر الذي كان من نتائجه –في ما يبدو- وبإشارة من المستشار البريطاني هارولد انجرامز تأسيس جيش البادية الحضرمي عام 1939م لإيجاد قوة مضادة يمكن للبريطانيين الاعتماد عليها تابعة مباشرة للتاج البريطاني، أشبه بجيش الليوي في عدن.

هذا التوتر غير المعلن بين القبائل الحضرمية والقعيطيين يمكن استخدامه كقنبلة موقوتة تستغلها بريطانيا في الوقت المناسب إن لزم الأمر، فكتاب دورين يبدو في أجزاء كبيرة منه أشبه بتقارير استخبارية عسكرية ومدنية حاولت ضمها بعد ذلك في كتاب بعد أن غدت تلك المعلومات من فائض الحديث الذي لا تنتج عنها آثار عملية ملموسة ولا يلتفت إليها أحد بريبة، ومن المؤكد أن زوجها هارولد إنجرامز أفاد من ملاحظاتها وضمَّنها ((التقرير الرسمي الذي أعده عن الأوضاع في حضرموت)) كما أشارت دورين في مفتتح الفصل الثاني من كتابها (ص37).

لقد كان من نتائج اهتمام القعيطيين بالعبيد في بادرة نادرة في المجتمع الحضرمي الذي لم يكن يعاملهم بتلك الطريقة أن غدا ((العبيد يشكلون طبقة مهمة في المجتمع الحضرمي)) (ص34) من حيث الارتفاع بهم إلى مستوى العسكر، ومن حيث تبني الدولة القعيطية لهم بوصفهم جزءاً منها فلا ولاءات لهم غير ولائهم لمالكيهم، ومن حيث إنهم غرباء عن المنطقة ينظر إليهم الجميع (الحضارم واليافعيون من غير القعيطيين) في ذلك الوقت نظرة ريبة بوصفهم قوة متولدة في المنطقة لا عهد لهم بها، ومن ثم فإن توليهم لبعض السلطات العسكرية لن يجعلهم يعطون ولاءهم لغير القعيطيين، بل بصورة ربما تكون أكبر من ولاء اليافعيين أنفسهم لإخوانهم القعيطيين، ذلك لأنهم قد ينقلبون عليهم إذا اشتدت شكيمتهم كما انقلبوا على غيرهم كما ذكرت دورين إنجرامز في لكزة أخرى من لكزاتها من أن السلطنة القعيطية تأسست ((على يد قائد مظفر من قواد الجنود المأجورين الذين ينتمون إلى قبيلة يافع، وهي قبيلة تستوطن منطقة تقع إلى الغرب من حضرموت. وكان هؤلاء الجنود قد استقدمهم أحد سلاطين الحضارم لكي يشدوا أزره في الحرب ضد أعدائه إلا أن هذا السلطان حدث له ما حدث لكثير من الحكام في التاريخ إذ أطاح به هؤلاء الجنود الذين استعان بهم واستولوا على السلطة)) ( ص38).

وعلينا أن نقف هنا أمام عبارة دورين إنجرامز إن السلطنة القعيطية تأسست ((على يد قائد مظفر من قواد الجنود المأجورين الذين ينتمون إلى قبيلة يافع)) وأن نضع خطاً بالأحمر تحت كلمة (المأجورين) فالذي كان مأجوراً بالهند -حسبما توحي العبارة- يمكن أن يكون مأجوراً بالمكلا ولا يجدي بعد ذلك أن تستخدم بحقه كلمة (قائد مظفر) للتمهيد لهذه الكلمة الخطيرة، فالنواة نفسها (مأجورين) يمكن تفعيلها في حضرموت وهو ما سيجعل نظرتهم إلى السلطان نظرة استعلائية لا يشعر بها إلا السلطان وحده، وربما بعض المقربين إليه. نظرة من يعرف من يتعامل معه، ومن ثم كيف يتعامل معه، حتى لو كان سلطاناً في المكلا وجندياً في حيدر أباد الدكن، فبوصفه عسكرياً يمكن أن يؤدي الدور التنفيذي نفسه الذي أداه في الهند، فالسياق متماثل، وإن اختلف المكان والزمان، مع اقتضاء شيء من التكييف التكتيكي في التعامل مع الحاكم من حيث كونه (سلطاناً) هنا. إن كلمة (مأجورين) تأخذ موقعها في سياق السياسة البريطانية في تعاملها مع السلاطين وأمراء المشيخات في الجنوب العربي ذلك لأنه لو حدث أي اهتزاز من أحدهم في كيفية (المأجورية) سيؤدي إلى تعديل في سياق التعامل معه.

السلطان صالح بن غالب القعيطي بين السلب والإيجاب:

وحتى في كيفية وصفها للشخصيات الخاصة كالسلطان صالح بن غالب القعيطي لا تقدم نظاماً متسقاً من الثناء عليه، بقدر ما تحاول أن تلكز رغم كونه أحد حلفاء بلادها الرئيسيين ورئيس الدولة الذي أعطى ((دعمه الصادق لهارولد [إنجرامز] ووضع ثقته فيه)) (ص39) وذلك كما يلي:

الإيجابيات:

-((كان السلطان الجديد صالح بن غالب يحمل فعلاً هم دولته هذه التي تشغل جزءاً من الجنوب العربي)) (ص39).

-((ومع أنه كان نادراً ما يبتسم إلا أنه إذا ابتسم شفت ابتسامته عن الصدق والطيبة)) (ص39).

–((كان رجلاً واضحاً في تعامله يفضل الدخول إلى لب المواضيع المثارة، ويحاول قدر الإمكان تجاهل الحساسيات السخيفة والصراعات بين أولئك القريبين منه)) (ص39).

-((وكانت اهتماماته وهواياته متعددة وخارجة عن المألوف من التصوير الفوتوغرافي، إلى علم طبقات الأرض، إلى الكهرباء، وغيرها)) (ص39).

-((وكان يطمح إلى الاستفادة من كل موارد الدولة وتسخيرها لمصلحة شعبه من خلال تطوير مجال الثروة السمكية والزراعة، والبحث عن الثروات المعدنية، بما في ذلك النفط)) (ص39).

-((منذ أول يوم التقينا به وتحدثنا معه كنا قد شعرنا بذلك الاهتمام الصادق عنده بشؤون البلاد التي استلم حكمها منذ وقت قصير فقط)) (ص39).

السلبيات:

-((ولكن لأنه كان قد قضى جل حياته في حيدرأباد، فقد كان عند توليه العرش يجهل الكثير عن البلاد التي أصبح حاكماً لها)) (ص39).

-((عندما رأيته لأول مرة لم يترك في نفسي انطباعاً جيدا)) (ص39).

-((كان وجهه الشاحب يعطي انطباعا بأنه مريض)) (ص39).

-((كان حينها يغادر سيارته متحاملاً على نفسه، وقد حشر جسده الضخم في سترة طويلة وبنطلون ضيق على الطراز الهندي)) (ص39).

-((مظهره الخارجي المنفر)) (ص39).

-((فالمحرك المثبت في المركب الملكي ربما استأثر باهتمامه أكثر من النزاعات الصغيرة التي كان يذهب لحلها في المدن الساحلية)) (ص39).

ومع أنه لا يمكن تبرئة دورين من الذوق الأدبي فيما تكتب الذي يجعلها ترتفع بالعبارة فوق المستوى الواقعي الذي تكتب عنه، فإن اللافت أنها تجعل كل شيء يمر –مع سبق الإصرار كما يقولون- من خلال تمركزها الذاتي حول رؤيتها الخاصة لما تشاهد من شؤون السلطان وسلطته ولو في المجال الشكلي الجسدي الخالص، إنها تفحص السلطان وتعطيه ما تريد من الوصف،وبالكيفية اللغوية التي تريد، فالسلطان كائن موجود في الخارج وموجود في كلماتها أيضاً، وهذا ما جعل رؤيتها تتراوح بين حقيقة الأشياء وحقيقة ما تراه، بين الواقعي والنفسي، بين الموضوعي والذاتي مدحاً وقدحاً، لاسيما أن السلطان يدور حوله كل شيء من أمور الدولة، الخاص والعام، ومهم بالنسبة إليها في خصوصيته وعموميته، ولعل في وصف المظهر الودود للسلطان صالح ما يعطي انطباعاً بإمكانية السيطرة عليه، أو أنهم لن يلاقوا عنتاً في التعامل معه.

إن دورين إنجرامز من خلال هذا التخالف الدلالي في حديثها عن السلطان تنقل ما يشبه التجربة الأدبية في رؤيته والتعامل معه لا تجربة السلطان ذاته بواقعية، فتوظيف الأسلوب الأدبي يفرض نفسه على معنى العبارة لاسيما أنها كانت تكتب –كما يبدو- في سياق مودة خاصة للسلطان صالح بن غالب لتوافقه مع سياساتهم، ولأنه ليس لدينا وصف مبكر عنه غير هذا، فإنه بالنسبة إلينا وصف يمكن الاعتماد عليه، فنحن أمام حال من التعرف يشي لنا بأن كلام دورين لا يخلو من استقراء لشخصية السلطان صالح بن غالب القعيطي سواء اتخذت الأسلوب الأدبي أو الواقعي المباشر في أقوالها عنه التي تحولت إلى مادة تاريخية (وثيقية) بالنسبة إلينا، إنها تنقل خصوصيته من خلال هذا الأسلوب المزدوج، وإن كانت الصورة الواضحة لا تتحدد كاملة إلا من خلال مجموعة الكتابات والتصورات التي قيلت في السلطان صالح بن غالب لاسيما التي عاشرته وعرفته عن كثب.

والواقع أن السلطنة القعيطية والجنوب العربي والمستعمرات البريطانية في العالم كانت تدخل كلها كموضوعة خاصة في إطار الوضع الذاتي الاستحواذي الذي تسعى بريطانيا لتحقيقه لأجلها هي وفق الروح الرأسمالية الكولونيالية الفارضة نفسها عليها بقوة في ذلك الوقت، ولا شك أن حضرموت شهدت بوجود إلانجليز مجموعة من التحولات الحياتية التي لم تكن معروفة من قبل، وأبرزها تحقيق السلام الاجتماعي بين القبائل وما ترتب على ذلك من استقرار يجعل أي مقاربة علمية تقف بحيادية للنظر في هذا الموضوع بعيداً عن القراءات المحملة بالمبالغات السياسية، من غير أن يعني هذا أن دورين إنجرامز كانت تتكلم بموضوعية شديدة، فالتحيزات الخاصة تظل مسألة ضرورية لا يمكن التخلص منها لاسيما أن كتابها يقوم على ثنائية الذات/ الآخر لمعرفة هذا الأخير وتحديد تصورات نوعية عنه، وإجراء مقارنة بين التجربتين أو الحياتين الغربية وغير الغربية معلية الأولى، ومن ثم إنتاج كتاب يستهوي القارئ الغربي والفكر الغربي، لاسيما الفكر الاستعماري.

القنابل وحلوى الخوخ:

وفي هذا السياق عن الأنا والآخر يمكن الحديث عن القنابل وحلوى الخوخ، تقول دورين ((قرر هارولد أن يتوجه إلى عدن لكي يناقش مع المقيم السياسي اقتراحاً بإلقاء القنابل على مواقع آل بن يماني إذا لم يدفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم… وفي طريقنا [من شبام إلى عدن] طرنا على ارتفاع منخفض فوق مواقع آل بن يماني لإعطائهم فكرة عما يمكن أن تعمله الطائرات، وبعد ذلك طرنا على نفس هذا الارتفاع المنخفض فوق منطقة قريبة من عدن كانت تدور فيها مناوشات قبلية، ولكن هذه المرة كان الطيران المنخفض من أجل إلقاء حلوى الخوخ لأحد الضباط السياسيين هناك وذلك لعشاء عيد الميلاد)) (ص70).

هذه المفارقة بين إسقاط القنابل على آل بن يماني وإسقاط حلوى الخوخ على أحد الضباط السياسيين الإنجليز وفي وقت واحد تحمل في طياتها طابع السخرية والاستعلاء؛ إذ إن الانتقال المفاجئ من القنابل إلى حلوى الخوخ يحدث صدمة للقارئ من غير أن تظهر ولو إشارة صغيرة تخفف من حدة الانتقام ضد آل بن يماني، الذين أطلقوا النار على سيارة الضابط الإنجليزي (ليتش)، التابع لفيلق المهندسين الملكيين (ص69). أليس هؤلاء يسكنون مع أطفالهم في بيوتهم المستهدفة، لا في مواقع عسكرية خاصة؟ أو أن للقوة هيمنتها الأسطورية على الضعفاء لتركيعهم بوسائل الموت التي لا تتفق مع من يفكر بإسقاط حلوى الخوخ في عيد ميلاد المسيح المبشر بالسلام. إن المبدأ العام هو السيطرة، وما بعد ذلك مجسات فنية تستخدمها بريطانيا لتمرير أهدافها حيث يتراجع الجانب الإنساني، وفي هذه الحالة فإن الجانب الإنساني مجال احتمالي يمكن أن يصدق، أو لا يصدق، وعلى الرغم من أن دورين تكتب بإنسانية في مواضع إنسانية صرفة من كتابها فإنها تمارس الاحتيال أحيانا للسيطرة على ذهنية القارئ لإقناعه بما تريد أن تذهب إليه، فالأيديولوجيا السياسية التي تؤمن بها تحمل شكلاً من أشكال النظام المخادع النابع من طبيعة المصالح والأهداف الاستعمارية، بحيث تقف بمواجهة الاعتراضات والمقاومات التي تواجهها ولو كانت صادقة. إن الخارطة الإنسانية في كتاب دورين إنجرامز (أيامي في الجزيرة العربية) ليست متسقة إلى النهاية بخلاف ما جاء في بيان النعي البريطاني عنها بأنها كانت ((امرأة ذات نزعة إنسانية صادقة وكانت تمتلك تلك القدرة على التواصل مع الآخرين)) (ص18) فالمسافة الإنسانية في الاقتراب والابتعاد تتقلص وتتسع حسب المواقف التي لا تسير على وتيرة واحدة أشبه بتخطيطات القلب المضطرب، وإن ظل ينظر إليها من الناحية السياسية على أنها التصرف السليم، وعليه فالكتاب يجري وفق تلك السياسات مما يجعله يحمل في داخله روح التفاوت المخل بين السياسي والإنساني سواء وعت الكاتبة ذلك أم لم تَعِ، فالإطار المرجعي الذي تعمل فيه دورين ليس حرية رأيها ككاتبة مستقلة، بل مصلحة بلادها، ومن ثم فإن الصياغات التعبيرية الإنسانية مطعمة بالأبعاد السياسية وملتحمة بها، ولعلها طمحت إلى إنجاز كتابها بصيغة من هذا القبيل، لاسيما أنها زوجة هارولد إنجرامز مستشار السلطان السياسي والعسكري أو الوصي عليه بتعبير أدق.

إن كتاب دورين إنجرامز المشار إليه في العنوان يعبر عن ظاهرة مزدوجة إنسانية وسياسية معاً، أو أنه يتموقع في ما بين الإنساني والسياسي، ومن المرجح أن شخصية زوجها كانت مسيطرة عليها في توجيه اهتماماتها، إنها واقعة بين تصورين: تصورها الإنساني السياسي، وتصور زوجها السياسي، فرغم الانسجام الذي يأخذ القارئ في أثناء قراءة الكتاب يداخله شيء من الغرابة والقلق من خلال المزج بين الإنساني والسياسي وتداخل الخيوط بينهما في الوقت الذي تنفصل أحياناً، حتى ليمكن القول إن تأليف هذا الكتاب قام على شخصية محورية غير ظاهرة هي السياسة البريطانية في المنطقة وممثلها الأبرز هارولد إنجرامز، وشخصية محورية أخرى مارست دور الإخراج والتمثيل هي دورين إنجرامز التي كانت تذهب إلى تسويغ الأحداث وفق السياسة البريطانية لا وفق آرائها الخاصة التي لم تظهر ولو مرة واحدة مخالفة للموقف السياسي، وكانت متأثرة تأثراً واضحاً بكتابات المستشرقين الذين سبقوها إلى زيارة المنطقة مثل فاريا ستارك وفاندرميولن، وهذا ما يجعل كتابها يبدو للقارئ المتعجل أنه يقع في سياق كتابات الرحالة السابقين عن حضرموت بينما يتمتع بخصوصية معينة انطلاقاً من كونها تعاشر الواقع السياسي عن كثب وتعمل على تغييره بثقة لصالح بلادها بمعية زوجها وفق معاهدات الحماية مع السلطنتين القعيطية والكثيرية.

لقد شكلت دورين إنجرامز رؤيتها عن حضرموت بشكل جيد، وكانت تجربتها –كما أسلفنا- متضمنة في تجربة بلادها، فليست قراءتها –لاسيما السياسية- قراءة حرة بل قراءة موجهة، غير أنها تملك روحاً إنسانية تميل بها نحو ملاحظة البسطاء، ففي أثناء الجانب السياسي ثمة جوانب إنسانية كانت تلتقطها وتلاحظها لا علاقة لها بالسياسة في ما يبدو كحديثها عن النساء البسيطات في دوعن كقولها ((في ذلك المساء توافد على غرفتي العديد من النساء وتمنيت لو كان باستطاعتي أن أصور ذلك المنظر في لوحة فنية. كن يجلسن القرفصاء على الأرض ملتصقات متلفعات بالسواد وعلى رأس كل واحدة الخمار البرتقالي، والمصباح الوحيد المدلى من السقف يلقي ضوءه على وجوه داكنة اللون وعيون واسعة تحدق نحوي. تخيلت المشهد أشبه بمجمع ساحرات جميلات ينتظرن إشارة البدء في أحد الطقوس الغامضة)) (ص86) ولعلها من خلال تعرُّفها على بساطة الإنسان في حضرموت تراخت فيها تلقائياً كثير من الأفكار الاستعلائية التي كانت تسيطر عليها، لا سيما أنها قد توافر لها عدد من الانطباعات الطيبة، وكان من تقابلهم من عامة الناس رجالاً ونساء أميِّين لا يدركون مغازيها فيتصرفون أمامها ويتحدثون بتلقائيتهم، فتشع فيهم البراءة عفوياً، الأمر الذي وفر لها مشهداً مباشراً لاستقبال انفعالاتهم روحياً والتعاطف معها.

دورين والبدو:

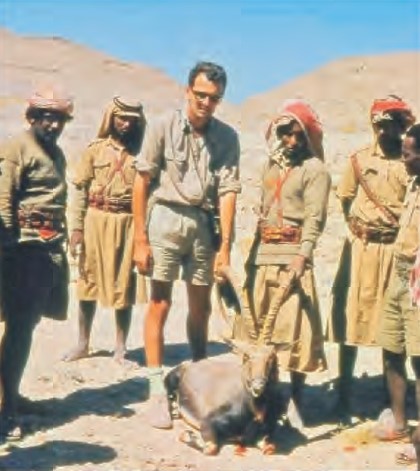

إن توغل دورين إنجرامز في بوادي حضرموت وأوديتها يعطي انطباعاً بأن في المسألة روحاً اجتماعية كبيرة، ويعطي تصوراً ناعماً عن أهداف إنجرامز السياسية والعسكرية، ربما لأن المرأة بنظر الناس لن تمارس أي دور خطير، وفق منظومة القيم التي يحملونها، فوجودها يضفي طابعاً إنسانياً على الأبعاد السياسية، ولعلها كانت تجوب حضرموت وفي قرارها أنها سيدة المكان غير المتوجة، أو السلطانة الرمزية عليه فلن يتطاول عليها أحد أو يمسسها بسوء، ولعل أسياد المنطقة كانوا يضمرون في داخلهم سيداً أكبر منهم يجمعهم ويخفف من صراعاتهم، فكانت تجوب البلاد باسم بريطانيا لا باسمها شخصياً، تقول ((وعندما تسافر مع البدو فأنت بين أمرين، فهم إما أن يكونوا عامل إضافة إلى متعة الرحلة أو إفساد لهذه المتعة، ومن حسن حظي أنني في رحلاتي لم أصادف إلا قليلاً جداً من البدو المشاكسين، ولكنني في هذه المرة لم أرتح لموتر الذي كان ذا نزعة تسلطية، كان لا يمل من تكرار السؤال عما سيحصل عليه من البخشيش، وكان فضولياً وكثير الأسئلة عن عاداتي الخاصة وحياتي الشخصية مع هارولد، ومن بين الأمور التي كان يريد معرفتها ما إذا كنت أقبل يد هارولد عندما نلتقي كما تفعل البدويات مع أزواجهن، أو ما إذا كنا يقبل أحدنا الآخر على الفم كما هي فكرته عن الأوربيين، وكان يستعمل كلمة (يشم) بمعنى (يقبل) كما في اللهجة الحضرمية لأن التقبيل على طريقتنا لم يكن معروفاً عندهم، وإنما كانوا يعبِّرون عن المحبة عن طريق شم الأيدي أو الخدود بالمعنى الحرفي لكلمة (الشم) في العربية، وكان شيئاً متوقعاً أن يكون رفقاء رحلاتي من البدو فضوليين فيما يتعلق بعاداتي وتصرفاتي، إلا أنهم عموماً كانوا رفقاء ظرفاء، ومسلّين وخدومين إلى أقصى ما في مقدورهم. وعندما أتذكر الآن تلك الأيام أستغرب كيف أنه لم يخالجني أبداً أدنى شعور بالخوف وأنا وحدي معهم، مع أنني أتردد في عبور زقاق خال في إنجلترا. لقد كنت على يقين أنهم لا يمكن أن يقدموا على التعدي على امرأة، كما إنهم طبعاً لا يسكرون، ولذلك يخالجني إحساس أنني لم أكن لأتردد في اجتياز أي مفازة في صحبتهم)) (ص82-83) هذه الغربة المطمئنة مع البدو في صحارى بعيدة سببه أولاً: حسن التعامل الاجتماعي الذي درجوا عليه، وثانياً: لأنهم موصون بالاهتمام بها من قبل السلطات القعيطية، فعلى الرغم من حدة الاختلاف بينهم وبينها: عربا وأوربية، ومسلمين ونصرانية، ورجالا وامرأة فقد كانوا يفرشون بساط الود بعيداً عن كل هذه المواضعات الاختلافية، فالاهتمام برفيق الطريق والاهتمام بالضيف قيم تقلل من حدة أي اختلاف، وحتى بغير وصية من أحد سيهتمون بها، وهي الآن تقرأ الفئة الحاملة للسلاح في بعض سلوكها، وإن كانت تتضايق من طبيعة الأسئلة التي يوجهها إليها البدوي (موتر) وتعدها (سلطة) عليها، فإنها بدورها كانت تضع أسئلتها وملاحظاتها الخطيرة على كل حضرموت حتى خرجنا كما تقول ((بأقصى ما يمكننا الحصول عليه من المعلومات عن النظام القبلي واقتصاد البلاد والأحوال الاجتماعية بها، ووضعنا خرائط لمواقع كثيرة، لم يسبق أن وضعت لها خرائط من قبل، وقد ورد كل ذلك في التقرير الرسمي رقم 123 الذي قدمه هارولد إلى وزارة المستعمرات)) (ص36) وحتى ((نحاول أخذ فكرة عن عدد السكان، كنا أنا وهارولد نسأل عن عدد الأفراد المسلحين في كل قبيلة أو عشيرة، وكنت أنا أتولى استكشاف القرى عندما نمر بها راكبين على الجمال مستغلة وجودي على سنام الجمل الذي يجعلني مسيطرة على المشهد، حيث أقدر عدد الأكواخ الموجودة، وأفترض لكل كوخ أربعة أشخاص، ثم أستنتج أن عدد سكان القرية هو حاصل ضرب (س) من الأكواخ في (4) وهذه عملية إحصاء ليست دقيقة طبعاً)) (ص32) .

إن تلك الرحلات البطيئة على ظهور الجمال والحمير أعطتها تصوراً عن نظام الحياة في المنطقة وكيفية تعامل أهلها من خلال مجموعة من الوقائع الصغيرة المتناثرة، تقول ((كم كنت سعيدة الحظ عندما هيأ لي القدر فرصة رؤية تلك المناطق على مهل، وكأنها تعرض أمامي بواسطة الحركة البطيئة إذ من الصعب التعرف على طريقة حياة الناس بنظرة خاطفة عن بعد أو من برج عاجي سواء أسميته المطار أو الفندق)) (ص19) وقد ((دامت زيارتنا لحضرموت في 1934- 1935 تسعة أسابيع، غطينا خلالها كثيراً من أراضي البلاد بالمعنى الحرفي والمجازي معاً، تحركنا من المكلا ركوباً على الحمير إلى وادي حضرموت عن طريق وادي دوعن، ثم توغلنا في المناطق القبلية الشمالية، بعدها عدنا إلى حضرموت لكي نمكث بعض الوقت في شبام وتريم، ومن ثم انطلقنا على الجمال على طول مسار الوادي حتى بلغنا البحر عند سيحوت. كانت تلك أول مرة يسلك فيها أوربيون هذه الطريق)) (ص39).

ربما أراد (موتر) أن يخفف من عناء الطريق بتلك الظرافة، وتتسم ملاحظاته بالطابع الحسي البسيط، فليس هناك أي سؤال أو موضوع يمكن أن يثير ريبتها السياسية، ولعلهم كانوا ينظرون إليها على أنها سائحة من غير أن تكون لديهم معرفة بمرامي بلادها الاستعمارية. إن تصور (موتر) وأسئلته قائمة على التفاعل المؤقت في أثناء الرحلة بينه وبين دورين، ولم تكن تحمل أبعاداً أكثر من ذلك، فإذا تجاوز فإلى شيء من مداعبات الجنس العامة، مما يشير إلى أن البدوي في ذلك الوقت قبل ثمانين عاماً لم يكن منعزلاً في بيئته الصحراوية مادام يمكنه وضع أسئلة من هذا القبيل عن التبادلات الجنسية عبر التقبيل بالفم بين الرجل والمرأة عند الأوربيين. ينطلق (موتر) من نسق إدراك حسي وتنطلق دورين من نسق إدراك معرفي يسعى إلى كشف ما وراء هذه العلاقات التي تقيمها، ففي حين يتسم النسق الحسي بشيء من التعميم والرغبة في الحديث بغية المعرفة السطحية، ويكشف عن شيء من غرائز الشخصيات ورغباتها الداخلية، يتسم النسق المعرفي الباحث بخصوصية التحليل ورغبة البحث والتقصي، ومعرفة تحولات الشخصيات في مواطن مختلفة بين البادية والحضر، والإقامة والرحلة، وهل يمكن أن تصل العلاقة مع البدو في بعض المواقف إلى حال من القسوة والتنكر فضلاً عن الاعتداء؟ مما لم يحدث أبداً كما أشارت (لقد كنت على يقين أنهم لا يمكن أن يقدموا على التعدي على امرأة، كما إنهم طبعاً لا يسكرون، ولذلك يخالجني إحساس أنني لم أكن لأتردد في اجتياز أي مفازة في صحبتهم) كان كل طرف يحاول أن يعرف الآخر إليه بطريقته الخاصة، هي تحمل في ذاتها موضوعاً كبيراً (هدفاً) وهم لا يحملون شيئاً أكثر من همِّ إيصالها إلى المكان الذي تريد أن تصل إليه، وتزجية الطريق. وعلى الرغم من أن ملاحظات دورين تبدو ذاتية انطباعية فإنه يمكن ترجمتها بصورة موضوعية، فالزيارة موضوع خارجي ولكنه متصل بقضايا عميقة تخص سياسة بريطانيا في المنطقة. إنها تقترب من موضوعها الخاص فيما كانت تقترب من الشرائح الاجتماعية المؤثرة في حضرموت، رغم أنه لا علاقة ظاهرية مباشرة تبدو بين الجهتين، ولعل قارئ الكتاب يلاحظ حضورها الممتاز في النواحي العملية إذ تهمها التجربة، بغضِّ النظر عما تلاقيه من صعوبات حتى ظلت ظروفها النفسية في كل الأحوال متماسكة وجيدة تقريبا رغم المشاق والقذارات التي مرت بها.

هما خطوتان إذن: خطوة معرفة حضرموت من الخارج، وخطوة معرفة حضرموت من الداخل، وأن ما قدمه تقرير دورين وزوجها في زيارتهما الأولى التي دامت تسعة أسابيع (ص35) اقتضى بأن يتم التوغل في ثنايا المجتمع الحضرمي لمعرفة خصائص الشعب من الداخل، تقول ((ولكن بالرغم من أن بحثنا شمل كل تلك الأمور [المتعلقة برسم الخرائط والحصول على معلومات عن النظام القبلي واقتصاد البلاد وأحوالها الاجتماعية] إلا أننا في واقع الأمر بقينا عند السطح فقط فيما يتعلق بطبيعة حياة الشعب، ولم نبدأ فعلاً في معرفة مزايا الإنسان الحضرمي إلا عندما أصبحت حضرموت مقرّاً لإقامتنا بعد ذلك)) (ص36 ) فما كان يمكن لهارولد إنجرامز أن يقوم بعملية إحلال السلام في حضرموت ما لم يعرف الوضع السيكولوجي والاجتماعي الداخلي عن كثب ليقرر على ضوئه إذا كانت ستنجح عملية السلام أم لا تنجح، ولم تكن البلاد في ذلك الوقت بحاجة إلى مزيد من التشرذم، بل إلى مزيد من الضم وإنهاء صراع قبائلها المتناحرة مما يجعل الجميع تحت مظلة بريطانيا، أي أن المبدأ السياسي في تلك المرحلة كان (وحد تسد) كالفعل الذي أجرته بريطانيا بعد ذلك عام 1959 مع اختلاف في التفاصيل والكيفية مع إمارات ومشيخات الجنوب العربي في ما عرف بالاتحاد الفيدرالي، فضلاً عن أن قطاعاً كبيراً ومهمّاً من السكان الحضارمة ((قد حقق نجاحات في بلدان يحكمها النظام والقانون كجاوا وسنغافورا، وكان هؤلاء يتوقون بشدة إلى أن يروا بلادهم أيضا تنعم بالأمن وحسن الإدارة)) (ص37) الأمر الذي جعل عملية السلام أمراً مفروغاً منه.

ختام:

كانت هذه مجرد إشارات إلى عبارات كثيرة على هذه الشاكلة تضمنها كتاب دورين إنجرامز (أيامي في الجزيرة العربية- حضرموت وجنوب الجزيرة 1934- 1944) لا يتم الالتفات إليها –في الأرجح- عند القراءة المتعجلة ، لكنها تعد من العناصر الأساسية المشكلة لفحوى الكتاب، فالصياغة التي تبدو سطحية يمكن الحفر بداخلها لتبدو ذات اتصال عميق بما تفكر فيه الكاتبة بجدية، فكثير من القضايا الجوهرية تطرح خلف هذه العبارات التي تبدو عابرة والتي يمكن عدها من الآليات المهمة التي تعمل على توجيه أفكار الكتاب من الداخل وفق نظر استعماري محكم لا يهادن في تحقيق أهدافه، وإن بدت في ثنايا الكتاب روح إنسانية واضحة للمؤلفة.

هامش:

ترجم الكتاب نجيب سعيد باوزير. الطبعة العربية الأولى، الناشر مكتبة الصالحية للنشر والتوزيع، غيل باوزير- م/ حضرموت، الجمهورية اليمنية 1432هـ – 2011م.

دوعن