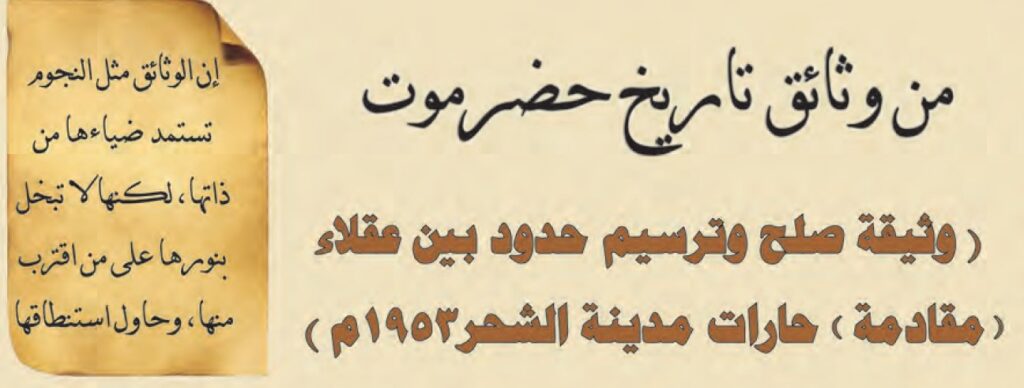

أضواء

أ.د. عبد الله سعيد بن جسار الجعيدي

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 5 .. ص 10

رابط العدد 5: اضغط هنا

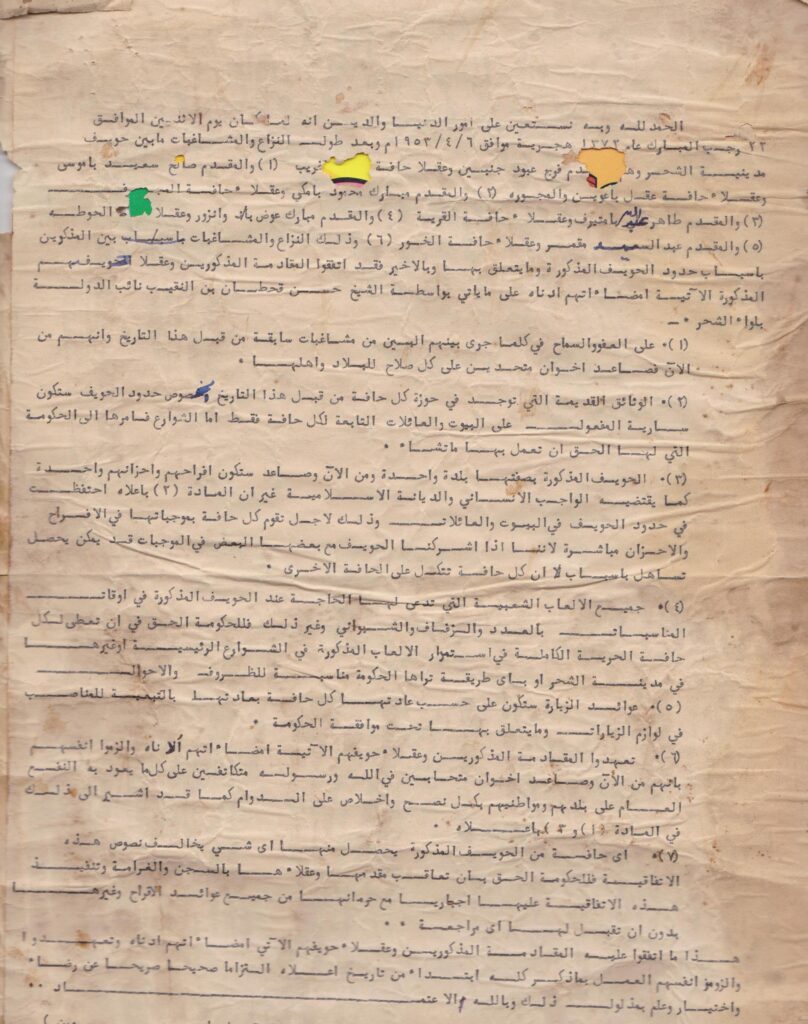

الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، إنه لما كان يوم الاثنين الموافق 22 رجب المبارك عام 1372 هجرية الموافق 6/4/1953م، وبعد طول النزاع والمشاغبات ما بين حويف مدينة الشحر وهم المقدَّم فرج عبود جنبين وعقلاء حافة عقل باغريب (1)والمقدَّم صالح سعيد باموسى وعقلاء حافة عقل باعوين والمجورة (2)والمقدَّم مبارك محمود بامكي وعقلاء حافة المجرف (3) والمقدَّم طاهر عبدالله بامتيرف وعقلاء حافة القرية (4) والمقدَّم مبارك عوض وانزور وعقلاء حافة الحوطة (5) والمقدَّم عبد السيد مقمَّر وعقلاء حافة الخور (6)، وذلك النزاع والمشاغبات بين المذكورين بأسباب حدود الحويف المذكورة وما يتعلق بها وبالأخير فقد اتفقوا المقادمة المذكورين وعقلاء حويفهم المذكورة الآتية إمضاءاتهم أدناه بواسطة الشيخ حسن قحطان بن النقيب نائب الدولة بلواء الشحر :-

هذا ما اتفقوا عليها المقادمة المذكورين وعقلاء حويفهم الآتي إمضاءاتهم أدناه وتعهَّدوا وألزموا أنفسهم العمل بما ذكر كله ابتداء من تاريخ أعلاه التزاماً صحيحاً صريحاً عن رضاء واختيار وعلم بمدلول ذلك وبالله الاعتماد .

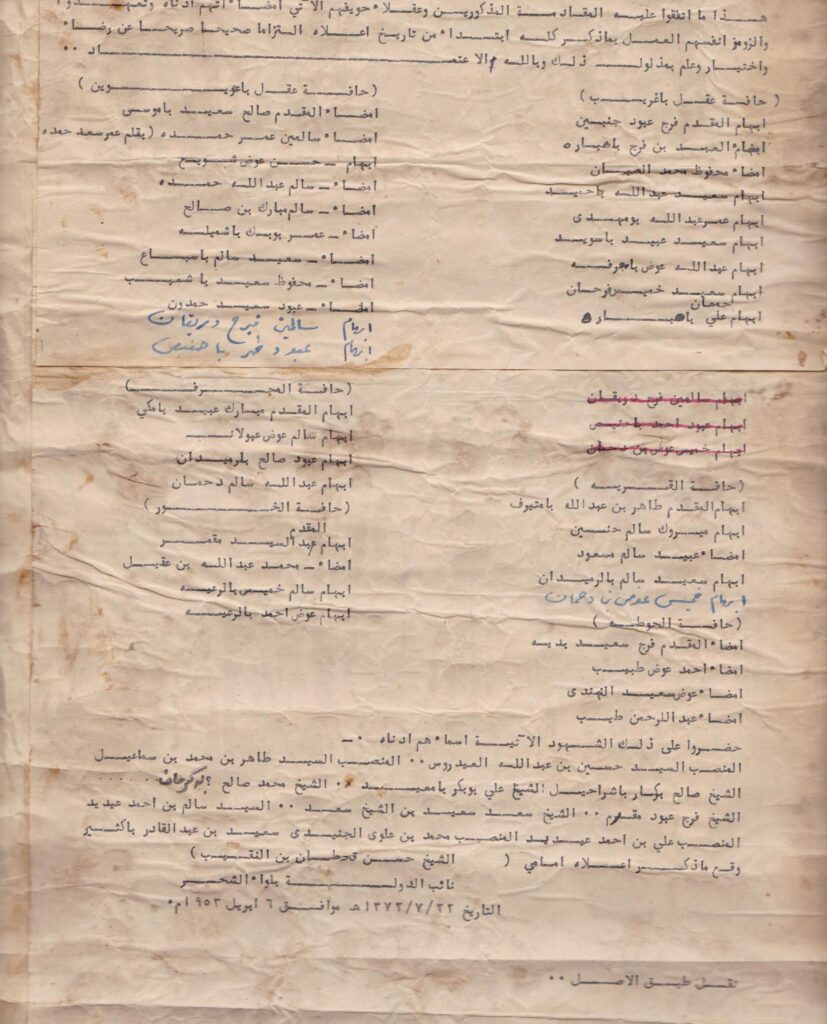

| حافة عقل باغريب | حافة عقل باعوين |

| إبهام المقدَّم فرج عبود جنبين | إمضاء المقدَّم صالح سعيد باموسى |

| إمضاء العبد بن فرج باحبارة | إمضاء سالمين عمر حمدَّة |

| إمضاء محفوظ محمد الصبَّان | ( بقلم عمر سعيد حمدَّة) |

| إبهام سعيد عبدالله باحميد | إبهام حسن عوض شويع |

| إبهام عمر عبدالله بومهدي | إمضاء سالم عبدالله حمده |

| إبهام سعيد عبيد باسويد | إمضاء سالم مبارك بن صالح |

| إبهام عبدالله عوض بامعرفة | إمضاء عمر أبوبكر باشميلة |

| إبهام سعيد خميس فرحان | إمضاء سعيد سالم باسباع |

| إبهام علي جمعان باحبارة | إمضاء محفوظ سعيد باشعيب |

| إمضاء عبود سعيد حمدون | |

| حافة القرية | إبهام سالمين فرج دريقان |

| إبهام المقدَّم طاهر بن عبدالله بامتيرف | إبهام عبود أحمد باحنبص |

| إبهام مبروك سالم حنَّين | حافة المجرف |

| إمضاء عبيد سالم بامسعود | إبهام المقدَّم مبارك عبيد بامكي |

| إبهام سعيد سالم بن رمدان | إبهام سالم عوض عبولان |

| إبهام خميس عوض بن دحمان | إبهام عبود صالح بن رمدان |

| إبهام عبدالله سالم بن دحمان | |

| حافة الحوطة | |

| إمضاء المقدَّم فرج سعيد بَدْيَة | حافة الخور |

| إمضاء أحمد عوض طيِّب | إبهام المقدَّم عبد السيِّد مقمَّر |

| إمضاء عوض سعيد الهندي | إمضاء محمد عبدالله بن عقيل |

| إمضاء عبدالرحمن طيِّب | إبهام سالم خميس برَّعية |

| إبهام عوض أحمد برَّعية |

حضروا على ذلك الشهود الآتية أسماءهم أدناه –

المنصب السيد حسين بن عبدالله العيدروس، المنصب السيد طاهر بن محمد بن إسماعيل، الشيخ صالح بكار باشراحيل، الشيخ علي بوبكر بامعيبد، الشيخ محمد صالح باكرمان، الشيخ فرج عبود مقرم، الشيخ سعد سعيد بن الشيخ سعد ، السيد سالم بن أحمد عيديد، المنصب علي بن أحمد عيديد, المنصب محمد بن علوي الجنيدي، سعيد بن عبدالقادر باكثير.

وقع ما ذُكِرَ أعلاه أمامي

( الشيخ حسن قحطان بن النقيب )

نائب الدولة بلواء الشحر

التاريخ 22/7/1372هـ الموافق 6 ابريل 1953م

نقل طبق الأصل ..

التحقيق والتعليق

علم التاريخ معني بدراسة الحركة البشرية بكل تجلياتها ، وعندما نقول الحركة البشرية نقصد دراسة ماضي الإنسان في كوكب الأرض، فهو وحده الذي له تاريخ بمعنى لها حركة تطورية واعية غير غريزية .وقد تعددت الموضوعات التي تناولتها المؤلفات التاريخية العربية والإسلامية ، ففي حين حظي التاريخ السياسي بنصيب الأسد من اهتمامات المؤرخين ، فقد عُنِيَ البعض منهم بجوانب معينة مثل تاريخ المدن، أو وفيات الأعيان ، وهناك من عُنِيَ بتاريخ المذاهب والفرق أو تاريخ الحمقى والمغفلين، وغيرها من الموضوعات ، وفي العصر الحديث ومع ظهور المناهج العلمية الحديثة فُتحت مجالات لقراءات عميقة للعلوم الإنسانية بعد أن تفرعت منها علوم تخصصت في دراسة نواح عميقة من الحياة الاجتماعية لما لها من أهمية في فهم شخصية المجتمعات ، وهويتها الثقافية .

يدخل موضوع هذه الوثيقة في ضمن التاريخ الاجتماعي لمدينة الشحر الحضرمية، وهي محفوظة في مكتبة الوثائق (الالكترونية) لمركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، بعد أن تكرّم رؤساء حارات المدينة (المقادمة) بإعطائها لفريق المركز المختص مع وثائق أخرى مشابهة لغرض تصويرها ،وحفظها قبل أن تتلف أو تضيع لأي سبب من الأسباب ، والوثيقة المراد دراستها تمّ طباعتها بآلة الطابعة القديمة نقلًا عن النسخة الأصلية، ويعزى ذلك إلى حرص أصحابها على حفظها قبل تعرضها للتلف التام، وقد حافظت النسخة المطبوعة على نص الوثيقة الأصلية ، لكنها خلت من توقيع المتعاقدين والشهود للمسافة الزمنية بين كتابة الوثيقة الأصلية والوثيقة المطبوعة ،ومما يزيد ثقتنا بأصالة نصها أنها تُسُلِّمَتْ من الأرشيف الخاص بمقادمة الحارات الذين ينقلون الوثائق أو يتوارثونها عند عملية تسلم منصب (المقدمة) الاجتماعي التطوعي من المقدم السابق إلى المقدم الجديد للحارة التي تسمى محليًا (بالحافة ) وتجمع (حويف) ، ولعله من المناسب أولاً الإشارة إلى لفظة (الحافة )، التي يقصد بها الحي السكني في المدينة المعروف باسمه ، وحدوده ، والحافة مفهوم مدني، لأنها لا توجد إلا في المدن ، وهي تقارب لفظة الحارة – كما سبقت الإشارة -، التي تطلق على أحياء المدن العربية ، وما يزال نظام (الحويف ) موجودًا في بعض المدن الحضرمية الأخرى، وساعد على ظهوره اتساع المدن وتعدد أحيائها، لهذا وجدت الحاجة الاجتماعية لتنظيم شؤون الحافة الداخلية من أبنائها ورجالها.

ويترأس كل حافة شخصية من رجالها المشهود لهم بالحكمة وسداد الرأي ، ويلقب (بالمقدَّم)، يساعده أربعة رجال، كل منهم يحمل لقب مقدم ربع، أي المسؤول عن زهاء ربع مساحة الحافة وهو يفصل في حيزه الجغرافي. أما المشاكل الشائكة أو التي تتجاوز حدود صلاحياته ترفع إلى المقدم العام ليقول كلمته فيها . أما أصحاب القرى والبلدات الصغيرة غالبًا ما يمثلون كتلة اجتماعية لها ضوابطها الاجتماعية المرتبطة بجوارها القبلي بحكم الحق القبلي للأرض .

وتضمنت الوثيقة على اتفاق بين مقادمة (الحافات) وعقلائها برعاية حاكم المدينة نيابة عن السلطنة القعيطية وذلك لتحديد الحدود، ووضع حد للمنازعات بين الحافات وتتلخص البنود في الآتي :

تعطينا الوثيقة إشارات إلى شيوع ظاهرة النزاع بين أحياء مدينة الشحر، وبواعث هذا النزاع في الغالب يسيرة يصل بعضها إلى حد الطرافة، لاسيما عندما ننظر في أسباب المنازعات بمنظار اليوم ،ولعل البنود التي تنص على احترام الحدود والعفو العام وغيرها قد تثير استغراب القارئ العربي من غير الحضارمة ، لكن إذا اقتربنا من نظام الحويف في المدن الحضرمية بعامة والشحر بخاصة سنجد وراء ظاهر هذه الأمور أبعاد غائرة في الثقافة الشعبية المجتمعية ، وذات صلة بتنوع جغرافية حضرموت، والتراتب الاجتماعي، والموقف الأهلي من السلطات القائمة، ومن خلال هذه المحددات يمكن تفسير ظاهرة نظام الحويف ووضعها في سياقها الاجتماعي والتاريخي .

ولتعايش نظام الحويف في المدن مع وجود مؤسسات الضبط الرسمي ربما يبرز تساؤلات من قبيل : ما هو كنه العلاقات بين النظام الشعبي والنظام الرسمي ؟وهل توجد ضرورة لنظام الحويف في المدن؟ وتحيلنا هذا التساؤلات إلى إشارتنا السابقة عن المحددات الضرورية لفهم هذه الظاهرة، فسكان حضرموت يتوزعون في المدن والقرى والهضاب والصحراء، ولا يحمل السلاح الناري منهم إلا رجال القبائل المستقرون وشبه المستقرين، وممن يحمل السلاح أيضًا أولئك المنضوون داخل المدن في كنف السلطات القائمة (نظاميين وغير نظاميين)، ومهمتهم فرض الأمن الداخلي وحماية المدينة من أي اعتداء قادم من خارج أسوارها . أما سكان المدن والقرى من الفئات الحضرية فهم لا يحملون السلاح الناري (البنادق)، وغالبًا ما يكونون محايدين في الصراع السياسي والقبلي بين المتنافسين وعندهم (الدنيا لمن غلب ).

كما يدفعنا الحضور الرسمي في هذا الاتفاق إلى المزيد من البحث لفهم طبيعة العلاقات بين نظام الحافات مع المؤسسات الحاكمة، ويبدو لنا من خلال الاطلاع على عدد من وثائق الحويف أن هناك تناغمًا بين الجانبين، فالجهات الرسمية تعترف بمقدم الحافة وتدرك إيجابياته في المساهمة في حل المنازعات الداخلية، بل يحدث نوع من التكامل عندما تنفذ أوامر مقدم الحافة في سجن المخالفين للنظام ، ولهذا لم يشكل نظام الحويف بوصفه أحد مؤسسات الضبط الاجتماعي غير الرسمية أي تعارض مع حكام المدن أو السلطات القائمة، وعندما يحتدم الصراع بين الحويف تتدخل الدولة لتفرض هيبتها ومسؤوليتها في حفظ النظام العام.

وفي زمن الوثيقة(1953م) كانت مدينة الشحر تحت حكم السلطنة القعيطية الواقعة تحت الحماية البريطانية ،وكانت مشكلات السلطنة وحروبها مع جوارها القبلي قد انحسرت بعد أن ترسّخت دعائم حكمها. أما داخل المدن فقد استمرت (لعبة ) الحرب بكيفيات مختلفة بين سكان حافات المدينة، لكنها معارك لا تحمل أبعادًا أو أهدافًا سياسية أو فكرية أو مذهبية، ومن هنا تكمن غرابة هذه الظاهرة التي تقوم على التعصب للحافة لتصير عند الأطراف المتخاصمة وكأنها الكيان المستقل أو الوطن المنشود، وصار لكل حافة شعراؤها الناطقون باسمها وبأمجاد أهلها، وهكذا إذا تقاتلت القبائل بدافع العصبية أو لأسباب اقتصادية فإن صراع سكان المدن ينبع من الانتماء الضيق للمكان في المدينة الواحدة ذات المصالح المشتركة، والتداخل الاجتماعي .لكن يختلف نوع السلاح المستخدم عند الفريقين، فالأسلحة النارية هي المهيمنة في معارك القبائل، أما سكان المدن فيستخدمون العصي وقواعد الاشتباك المباشر .

ومعروف تاريخيًا أنه بعد انحسار السلطنة الكثيرية الأولى في حضرموت ثم سقوطها في غضون العقد الرابع من القرن الثامن عشر الميلادي قد سقطت معظم المدن الحضرمية بيد القبائل اليافعية التي كانت تدخل من الناحية الرسمية في ضمن قوام قوات السلطنة الكثيرية، ولهذا صارت معظم هذه المدن بيد تلك القبائل التي تقاسمت مع القبائل الحضرمية عناصر القوة في المجتمع، ففي حين احتفظت القبائل اليافعية بسيطرتها على معظم المدن فقد ظلت المناطق الشاسعة من حضرموت في ضمن نفوذ القبائل وفقًا للحق القبلي التاريخي المتعارف عليه والنفوذ القبلي بمعنى حق المعرى والتحرك والسكن في مثاويهم ، وعدم السماح باستقرار غيرهم فيها إلا بالاتفاق معهم ، وهذا المشهد سيقربنا لفهم كنه نظام الحافات في المدن، فالذي يحمي المدن هم القوات الرسمية وغير الرسمية، وهؤلاء لا يتدخلون في مشاكل المدينة وصراعاتها الداخلية بين الحويف إلا بما يحفظ الأمن العام للمدينة.

ولهذا كانت الحكومة حاضرة في الاتفاقية بممثلها حاكم الشحر (حسن قحطان بن النقيب) نيابة عن السلطان القعيطي، وهو ما أعطى الاتفاق الصفة الرسمية ، و يرمز توقيع الشهود والحضور من الوجاهات من فئتي السادة والمشايخ على مباركة المرجعية الاجتماعية للاتفاق ، ودعمها له ، وهؤلاء عادة لا يعدون طرفًا في صراعات القبائل البينية أو سكان المدن الداخلية، بل يقومون بدور المصلحين إذا اقتضت الضرورة بوصفهم من عناصر الضبط الاجتماعي المسموع كلمتها.

وهكذا ألقى نظام التراتب الاجتماعي بظلاله على الحياة الاجتماعية، وارتبط بحسب الوظيفة الاجتماعية لهذه الفئات في المجتمع الحضرمي، فأقطاب الحكم والقبائل يمثلون القوة، وهم الجهة المسلحة في حضرموت، وبينما سادة حضرموت ومشايخها يحتلون المرتبة الأولى في السلم التراتبي الاجتماعي وليس السياسي ، وهم لا يحملون السلاح – كما ذكرنا – ولكن مما يعزز من مكانتهم الاجتماعية النسب المعترف به اجتماعيًا ودورهم الديني والتنويري في المجتمع . أما سكان المدن الحضر فهم خارج المعادلة السياسية ولا علاقة لهم بالصراع القبلي ، وصارت جغرافية المنطقة المتعارف عليها في إطار المدينة هي مصدر فعاليتهم الاجتماعية حيث نطاق نشاطهم الاقتصادي.

ولعله من المناسب التمييز بين نظام الحارات في المدن العربية ونظام الحارات في حضرموت (الحويف)، ففي مصر على سبيل المثال وكما تروي الأدبيات تبرز عندهم شخصية فتوة الحارة مع عدد من الرجال، ويقوم الفتوة بدور الحامي مقابل إتاوات مفروضة، بينما مقدم الحافة في المدينة الحضرمية يمثل صوت العقل في منطقته ، وعندما تشتد الخصومات بين الحافات وتخرج عن السيطرة يشترك جميع الرجال في الصراع وتشكل الحافة كتلة اجتماعية واحدة ،بينما نظام الحارات في مصر أقرب ما يكون إلى صراع (الفتوات) المحكوم بقانون القوة والشجاعة الفردية .

وتفصح بنود الاتفاق عن تداخل في الوظيفة الاجتماعية التطوعية بين أبناء الحافات، فكل حافة تجد أن من حقها القيام بواجب خدمة أهاليهم في مناسبات الزواج وحالات الوفاة بإشارة من مقدم الحافة، ويعدون أي مساهمة من الحويف المقابلة تعديًا على (حقوقهم السيادية)، مما يجعل من التنازع ظاهرة متجددة بين الحويف ، لهذا أكدت البنود على تضمين الضوابط للحيلولة دون تكرارها ، واللافت هنا – ولعله الرائع – هو أن سبب الخصومات هو على (حق) الخدمة المجتمعية وليس الأغراض العدائية .

ومن أهم ما سعت إليه بنود الاتفاق هو حل معضلة الاشتباك المباشر بين سكان الحافات الذي يعقب عادة رقصات العدة الشعبية الشهيرة عند سكان المدن فقد كان لكل حافة الحق في القيام برقصاتها الشعبية داخل حدودها، وإذا تطلب الأمر المرور بشوارع الحافة المقابلة فهذا يتطلب موافقة الحافة صاحبة الأرض أو تصريحًا رسميًا من حاكم المدينة، ولأن جغرافية المدن تتحرك مع توسع حركتها العمرانية يتجدد الصراع بين الحويف، وكل طرف يدعي بتبعية الشوارع والزوايا الجديدة لحدوده ، وعلى تأكيدنا على عبثية صراع الحدود وعواقبه الاجتماعية السلبية فإنه جعل للمدن حيوية معينة وأدخل سكانها في سياقات افتراضية فتحت مجالات لخوض المعارك وممارسة فعل الاشتباك.

وتحمل رقصة (العدة) الشعبية إيحاءات تمهيدية لذلك الاشتباك، فهي تؤدى بانتظام الرجال في عدة صفوف، ويستعرض الراقصون مهاراتهم في الرقص بحركات تحاكي مرحلتي الهجوم والانسحاب (الكر والفر) ولحظة الإجهاز بالسيوف على (العدو)، وفي هذه الرقصة الشعبية كما هو في الواقع استبدلت العصي بالسيوف، وتلهب الأشعار والزوامل الارتجالية حماسة الراقصين والجمهور ، وفي الجانب الآخر تستفز سكان الحويف المجاورة وتزيد من احتمالات الاحتكاك ثم الاشتباك خاصة إذا ما حدث خرق لقواعد العبور المتعلقة باحترام حدود الحويف المتعارف عليها .

ومع أن الاتفاق قد حدَّد بنوده في فتح صفحة جديدة بين حافات الشحر المذكورة، وأسس لصلح يحقن الدماء ويؤلف القلوب عن طريق احترام الضوابط التي تضمنتها نصوص الاتفاقية، لكنه أبقى على نظام الحويف التقليدي مما يؤشر إلى احتمالات تجدد النزاع، مثل التمسك بالعادات القديمة في قيام كل حافة بواجب المساعدة والمساندة في حالات الزواج والوفاة والزيارات للأولياء والصالحين مع تأكيد حق المشاركة المجتمعية الاختيارية لجميع أبناء المدينة ، ولكن في تلك الأجواء المشحونة بعلاقات الخصومة يصير من الصعوبة بمكان السيطرة على الأمور بالحد الذي يمنع الاحتكاك بين الإخوة الأعداء؛ لأن جوهر قضية النزاع بين الحويف يتعدى مسألة الخصام والصلح إلى تدني الوعي الاجتماعي وضعف المؤسسة الحاكمة.

وإذا ابتعدنا قليلًا عن العلاقات البينية بين الحويف فإن الجوانب الإيجابية لنظام الحويف يطغى على الجوانب السلبية، فمن أثناء نصوص هذه الوثيقة نستنتج أن المشاركة في مناسبات الأفراح والأحزان كانت مخصصة لأبناء الحافة كنتيجة منطقية لحالات الاحتقان بين الحويف، لهذا نص البند الثالث من الاتفاق على حرية المشاركة في المناسبات كما يقتضيه الواجب الإنساني والديانة الإسلامية، لكنه تم استثناء خدمة الحافة بموجب البند الثاني بأن تكون خدمة البيوت والعائلات بشكل مباشر منوطةً بأبناء الحافة ذاتها حتى تتحدد المسؤولية ولا يكون هناك اتكال بين الحويف، ويؤسس هذا لما يمكن وصفه بالإدارة الداخلية الأهلية أو التسيير الذاتي للمدن مما يعزز مبدأ المشاركة المجتمعية وثقافة التكافل الاجتماعي والإحساس بالكينونة والدفء الاجتماعي، ومن هنا تكمن النظرة الإيجابية لنظام الحويف بعد انتزاع الشق المتعلق بالتعصب للحافة، وعلى أية حال فقد أسهم نظام الحويف في الحفاظ على تماسك المجتمع عند الأزمات السياسية، وهو بهذا يمثل منظومة شعبية ثابتة داخل منظومة حاكمة متحركة.