أضواء

أنور حسن السكوتي

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 5 .. ص 17

رابط العدد 5: اضغط هنا

سبق وأن تطرقت في العدد الأول من هذه المجلة الغراء (حضرموت الثقافية) لتلك الزيارات التي قام بها الصينيون بأساطيلهم الضخمة بقيادة الطواشي المسلم (تشينغ خه) لمدينة الأسعاء (الشحر) في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي، في عهد حاكمها (أبي دجانة)، واستعرضت فيها بعض ما كتبه أولئك المبعوثون من وصف للمدينة وأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. وهانحن في هذا الجزء الثاني نستعرض زيارة أخرى لذلك الأسطول الصيني وخاصة لظفار العمانية، في الفترة الزمنية نفسها التي شهدت آخر ثلاث رحلات لهذا الأسطول. وكان حاكم ظفار في تلك الفترة هو السلطان (علي بن عمر بن جعفر بن بدر الكثيري) مؤسس الدولة الكثيرية في حضرموت.

من المعلوم أن الارتباط التاريخي مابين حضرموت من جهة وإقليم ظفار العماني من جهة أخرى ضارب جذوره في القدم، منذ العهود الأولى التي ظهرت فيها مملكة حضرموت (أرض اللبان، وأن هذا الارتباط التاريخي ظل متصلاً بعدها لقرون عدة خلت، ولم تتفسخ خلالها أواصر ذلك الارتباط والاتصال إلا في فترات متأخرة جداً لاعتبارات جيوسياسية.

وظفار التي نتحدث عنها تاريخياً هي التي ذكرها ياقوت الحموي المتوفى سنة 626هـ/1228م في كتابه معجم البلدان بالقول: ((مدينة على ساحل بحر الهند بينها وبين مرباط خمسة فراسخ وهي من أعمال الشحر وقريبة من صحار بينها وبين مرباط. وحدث رجل من أهل مرباط أن مرباط فيها المرسى، وظفار لا مرسى بها، وقال لي إن اللبان لا يوجد في الدنيا إلا في جبال ظفار وهو غلة لسلطانها، وإنه شجر ينبت في تلك المواضع مسيرة ثلاثة أيام في مثلها وعندها بادية كبيرة نازلة ويجتنيه أهل تلك البادية، وذاك أنهم يجيئون إلى شجرته ويجرحونها بالسكين فيسيل اللبان منه على الأرض ويجمعونه ويحملونه إلى ظفار فيأخذ السلطان قسطه ويعطيهم قسطهم، ولا يقدرون أن يحملوه إلى غير ظفار أبداً وإن بلغه عن أحد منهم أنه يحمله إلى غير بلده أهلكه))(1). وقد اشار المؤرخ الحضرمي (محمد بن هاشم) إلى أن ظفار هذه (الحديثة) اختطها (أحمد بن محمد الحبوظي) سنة 625هـ/1227م (2)، وأمر أهل مرباط – وهي ظفار القديمة– بالانتقال إليها (3). وكانت في وقت سابق عن حكم آل الحبوظي خاضعة لآل الأكحل، ومنهم (محمد بن أحمد الأكحل المنجوي). وبعد أن آلت إلى آل الحبوظي، انتزعها منهم لاحقاً الملك المظفر الرسولي (يوسف بن عمر )(ت:694هـ/1295م) سنة 678هـ/1279م في عهد سلطانها الثري (سالم بن إدريس الحبوظي)(ت: 678هـ/1279م)، وسالم هذا هو الذي استقدم قبيلة آل كثير كقوة محاربة لتكون حامية لأملاكه في حضرموت. قبيل أن تتمكن هذه القوة لاحقاً من السيطرة على حضرموت والمهرة وعلى ظفار نفسها سنة 816 هـ/1413م. عندما استطاع السلطان (علي بن عمر الكثيري) -موضع حديثنا هنا–السيطرة عليها وانتزاعها من يد حكامها السابقين(4).

ففي عهد هذا السلطان كان وصول تلك الأساطيل الصينية الضخمة التي عرفت في بعض الأدبيات بـ(أساطيل الكنز)(5), وخاصة في رحلاتها الخامسة والسادسة لبلدان المحيط الهندي، وتحديداً في الفترة من 820-825هـ/ 1417-1422م، وقد توفي السلطان (علي بن عمر الكثيري) سنة 831هـ/1427م في بعض الأقوال (6), ليتولى السلطة بعده ابنه السلطان (عبدالله بن علي ). ومن الأرجح أن هذا الابن شهد في عهده قدوم الحملة السابعة والأخيرة لهذا الأسطول لسواحل البحر العربي؛ إذ إن تاريخ هذه الحملة في الفترة من ربيع ثاني 834هـ –صفر 837هـ ، 19 يناير 1431م -14 سبتمبر 1433م (7). بينما ذهب المؤرخ عبدالله محيرز إلى أن وفاة السلطان (علي بن عمر) سنة 836هـ /1432م، وأشار إلى أنه في عهد السلطان علي كانت تلك الحملة السابعة. بل وأشار أيضاً إلى ذكر اسم هذا السلطان في بعض سجلات الرحلة (8).

وعلى الرغم من عدم تطرق المصادر والمراجع المحلية لهذه الرحلات ولزيارتها لهذا القطر الكبير الواقع على ساحل بحر العرب، ولو كإشارة باستثناء بعض المصادر اليمنية (9) فإن هذا لاينفي حدوثها أو وقوعها، كما أن الوثائق الصينية التي حفظت في سجلات خاصة بهذه الرحلات أكدت حدوث تلك الزيارة، بل قدمت لنا صوراً حية ووصفاً دقيقاً عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية سواء كانت لظفار أو للمدن الأخرى التي زارتها كهرمز والأسعاء وعدن ومكة ومقديشو وغيرها. وهي صور يمكن أن تفيد الباحث ببعض الحقائق التاريخية المجهولة في تلك الفترة.

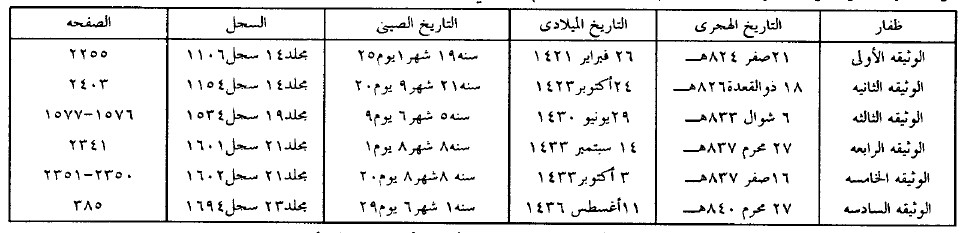

الوثائق المحفوظة بالسجلات الصينية عن ظفار

وفيما يلي قائمة بالوثائق المحفوظة بسجلات الرحلات الصينية إلى ظفار وتواريخها بالهجري والميلادي والصيني ورقم السجل ورقم صفحته (10):

إن أول وثيقة عن علاقة السلطان علي الكثيري بالصينيين تلك التي تعود إلى سنة 824هـ/1421م (11) وفيها أشار الصينيون إلى أن السلطان علي كان من أكثر السلاطين تعاوناً مع الإمبراطور الصيني وأساطيله، والأكثر تساهلاً مع تجارهم. وهذا التساهل والتعاون لم يجدوه كما أشرت إليه في الحلقة الأولى لدى سلطان الشحر (أبي دجانة) أثناء زيارتهم الأولى له، مما اضطر هم لاستعراض عضلاتهم وتفوقهم الحربي بإجراء بعض المناورات الحربية قبالة الساحل، عله يرضخ لهذا التعاون والدخول في علاقات تجارية معهم والقبول بنظام الجزية الصيني، فكان لهم ما أرادوا. كما أشاروا كذلك إلى رغبة السلطان علي القوية في الدخول في علاقات تجارية متبادلة. ولعل هذه الرغبة جاءت من اعتماد اقتصاد ظفار على التجارة في المقام الأول.

كما أفادت سجلات الصينيين أن السلطان (علي) أرسل خلال تلك الرحلات مبعوثين لدولته وتجاراً حملتهم معها تلك الأساطيل الزائرة، ومنهم مبعوثه (سفير بلاده) الذي يدعى بـ(حاجي حسين) بالصينية (هاي–زاي–هوتشان) لتقديم هداياه ومراسيم السفارة التي تعرف عند الصينيين بنظام الجزية المشار إليها آنفاً. وقد وصل هذا المبعوث العاصمة الصينية (بكين) سنة 837هـ/ 1433م. (12) أي بعد وفاة السلطان علي الكثيري.

نظام الجزية الصينية:

نظام الجزية عند الصينيين (13)، ليس بالشكل المتعارف عليه في أدبياتنا المختلفة، وإنما هو نوع من التعبير التقليدي الذي استحبه أباطرة الصين من أسرة المينج، يقتضي قيام الدول والممالك التي تدخل في علاقات دبلوماسية وتجارية معهم بإيفاد مبعوثين لها مصحوبين بالهدايا والأشياء النادرة لتقديمها للإمبراطور وفقاً لطقوس ومراسيم معينة، خلال هذه المراسيم يظهر هؤلاء المبعوثون الأجانب بعض التملق والخضوع الصوري لهؤلاء الأباطرة. إرضاء لغرورهم وتصوراتهم كأسياد للعالم ورعاة. وبالمقابل يحظى هؤلاء المبعوثون بكامل كرم الضيافة مع المزيد من الرعايا والاهتمام فترة إقامتهم المحددة في الصين. وقد تطلب هذا التقليد من الصينيين الالتزام بإصطحاب أولئك المبعوثين الأجانب من بلدانهم وإعادتهم إليها بوساطة سفنهم الصينية (الجنك)، وبصحبتهم الكثير من الهدايا النفيسة لهم ولحكامهم.

مشاهدات الصينيين ظفاراً ووصفهم لها:

ومما كتبه الصينيون من مشاهدات ووصف لبلاد ظفار وعادات أهلها، يمكن أن نستدل عليها بالنص الآتي (14), معرضين عن تفاصيله لضيق المجال هنا. ((بلاد ظفار(تسافرة): يمكن الوصول إلى هذا المكان من (قاليقوط) بعد عشرة أيام وليال من الإبحار تحت ريح اتجاه شمالي غربي. وتقع هذه المدينة على ساحل البحر تحت سفح سلسلة جبلية، ولا يحيط بها سور ولا ضاحية لها، ويحدها البحر العظيم من جنوبها الشرقي، ومن شمالها الغربي سلاسل جبلية متتالية. ويعتنق ملك هذه البلاد وكافة أهلها الدين الإسلامي، ولرجالها سواعد طويلة وغليظة، وقامات طويلة يبدو عليها القوة. ولهم لسان صدق. ويلبس (الملك) على رأسه عصابة من نسيج أبيض دقيق أجنبي (الصنع)، أو يغطي جسمه ورأسه بعباءة مصنوعة من الحرير الناعم المطرز بأشكال نباتية، وأزهار زرقاء بحجم الإبهام، ويلبس أحياناً عباءة مطرزة بالذهب، وينتعل حذاءً عالي الساق، أو خفاً جلدياً مسطحاً. ويحمل عندما يخرج على محفله، أو يمتطي حصاناً، وتواكبه صفوف منتظمة من الفيلة والجمال والفرسان والعسكر كل منهم بسيفه وترسه، يعزفون بالمزامير والقرب، ويتقدم الجميع في حشد صاخب كثيف. ويلبس عامة الناس عمامة على رؤوسهم، وعباءة على أجسامهم وخفاً أو حذاء عالي الساق. فإذا كان يوم العبادة (15) توقف البيع والشراء في الأسواق قبل منتصف النهار، ويغتسل كافة الناس رجالهم ونسائهم، كبيرهم وصغيرهم. وعندما ينتهون من الغسل يتعطرون بماء الورد والعطر العود ويمسحون به وجوههم وسواعدهم، ويلبس الجميع ثياباً نظيفة ويحمل كل واحد منهم مبخرة يضع البخور أو العود أو العنبر أو ماشاكل ذلك. وبعد أن يبخروا ثيابهم، ويعطروا أيديهم وسواعدهم يتوجهون إلى (المسجد) للعبادة. وبعد الصلاة يعودون إلى بيوتهم، وتبقى رائحة البخور تتضوع بعد مرورهم في الأسواق والشوارع. ويتقيدون بحرص شديد بالتعاليم الدينية في مراسيم الزواج والمآتم. وتنتج هذه البلاد البخور: عبارة عن صمغ من شجرة تشبه شجرة (الدردار) إلا أن لها أوراقاً مدببة طويلة. ويقطع الشجر باستمرار لاستخراجه وبيعه. وعندما وصلت–إلى هذه البلاد–مراكب الهدايا من البلاد المركزية قرئ المرسوم الامبراطوري، وأنعم على الجميع بالهدايا، وأرسل ملك تلك البلاد من ينادي فيها: إن كل من بحوزته شيء من البخور، ودم الاخوين، والصبر، والمر، واللبان الجاوي، أن يقايض –الصينيين–بحرير القنب، والصيني وغيرهما (من منتجات الصين). ومناخ هذه البلاد حار باستمرار أشبه بالطقس في الشهر الثامن أو التاسع. ويتوافر فيها الرز المقشور والذرة والقمح والذخن وبذور القنب وغير ذلك من الخضروات والقرع. كما توجد فيها البقر والغنم والخيل والحمير والقطط والكلاب والدواجن والبط. وتوجد النعام في الجبال يصطادها بعض أهل البلاد لبيعها. ولهذا الطائر جسم منبسط وعنق طويل يشبه عنق الكركي. وطول ساقها ثلاثة أو أربعة (شية) ولها أصبعان في كل رجل، وشعرها كشعر الجمال، وتأكل الحمص الأخضر، وغير ذلك من الأشياء، وتمشي كالجمل. ولذا سميت بـ(الطائر الجمل). وأما جملهم فلها سنام واحد فقط، كما يوجد لديهم أيضاً جمال ذات سنامين يستعملها كافة الناس للذهاب إلى الأسواق, وعندما تشيب ويدنو أجلها تذبح ويباع لحمها. ويصدر هذا الملك عملة ذهبية اسمها (تانجا شيه)، وتزن 2 (شيين) بمقاييسنا. وقطر هذه العملة (تسن) واحد وخمسة (فن) على أحد وجهيها، وعلى الآخر رسم لوجه. ويصدر عملة نحاسية وزنها 3 (لي) وقطرها يساوي 4 (فن) للمعاملات التجارية الصغيرة. وفي اليوم التالي الذي تقرر فيه عودة المبعوث الإمبراطوري، أرسل ملك هذه البلاد مبعوثاً –برفقة المراكب العائدة–يحمل هدايا من البخور والنعام وغيرها لتسليمها شخصياً للبلاط)).

____________________________________________

(1) الحموي, ياقوت, معجم البلدان, دار صادر, بيروت, 1977م, (4/60).

(2) عند المؤرخ شيخ الربوة: اختطها أحمد بن محمد سنة 620هـ وأسماها بالأحمدية. انظر أبا عبدالله محمد الأنصاري, نخبة الدهر في عجائب البر والبحر, ص218.

(3) العلوي, محمد بن هاشم, تاريخ الدولة الكثيرية (1/17), ومن الواضح أن ظفار هذه أقدم بكثير من هذا التاريخ الذي ذكره ابن هاشم.

(4) كانت ظفار قبيل انتزاع السلطان (علي بن عمر) خاضعة لنواب بني رسول, وكان الحرانيون (شهاب الدين أحمد بن عامر الحراني) يحكمونها نيابة عنهم, أو أنهم استقلوا بها, واستمروا فيها إلى أن هاجمهم السلطان (علي بن عمر الكثيري) سنة 807 هـ/1404م وبعد عدة مناوشات اتفق الطرفان (الكثيري–الحراني) على أن تكون البلاد مناصفة بينهم, فعين علي بن عمر ابن قسمان حاكماً على ظفار, بينما أصبح ابن جسار حاكما على النصف الآخر, إلا أن ابن جسار كما يقال غدر بابن قسمان, مما اضطر السلطان علي بن عمر إلى التوجه إلى ظفار على رأس قوة كبيرة, والسيطرة عليها سيطرة كاملة سنة 816هـ/1413م. انظر العلوي, أحمد شنبل, تاريخ حضرموت ص157, ص161. بينما أشار المؤرخ ابن حجر العسقلاني وهو معاصر لهذه الفترة أن علي بن عمر الكثيري انتزع ظفاراً من حاكمها الأخير (عبدالله بن محمد بن علي بن نزار الظفاري) الذي فرّ هذا هارباً بعد خسارته أمام الكثيري إلى مكة ثم اتجه إلى القاهرة وفيها مات فقيراً. انظر العسقلاني, ابن حجر, أنباء الغمر بأبناء العمر, تحقيق د. محمد عبدالمعيد خان, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط2, 1986م, عدد الأجزاء 9, (7/440), (8/291), وانظر د. خليل, محمد محمود, الخليج والجزيرة العربية في الوثائق والحوليات الصينية فترة العصور الوسطى, أسرة مينج نموذج, المؤتمر الدولي الرابع حول العلاقات العربية الصينية, التاريخ والحضارة, كلية الآداب, جامعة قناة السويس, مصر, 2012م, ص238.

(5) جاءت هذه التسمية نسبة للهدايا الثمينة التي حملتها تلك السفن, لتقدم إلى أمراء وسلاطين الدول المزارة, وأيضاً لبضائعها الفاخرة التي كان الصينيون يتاجرون بها.

(6) ثمة لبس في وفاة السلطان (علي بن عمر الكثيري), فعند المؤرخ أحمد شنبل وكما أوردناه سنة 831هـ/1427م شنبل ص170. بينما نجد المؤرخ (محمد بن هاشم) وفي ترجمته للسلطان علي أشار ظنياً, إلى أن وفاته سنة 825هـ/1422م, وهذا وهم, انظر تاريخ الدولة الكثيرية (1/16), كما أن المؤرخ (عبدالله محيرز), جعل وفاته سنة 836هـ/1432م. وأشار إلى أن مرجعه في هذا ابن حجر العسقلاني وكتابه أنباء الغمر, في حين لم نجد إشارة لهذا التاريخ ضمن الفقرة المشار إليها بالكتاب المذكور. انظر محيرز, رحلات الصينيين الكبرى, ص129. وفي فقرة أخرى أشار محيرز إلى أن بعض سجلات الصينيين عن الرحلة أشارت إلى أن اسم ملك ظفار في الرحلة السابعة من 834-837هـ/1431-1433م كان يدعى (علياً) وهو الذي أرسل مبعوثه إلى الصين ضمن مبعوثين لعدة دول زاروها منها عدن والأسعاء(الشحر). انظر رحلات الصينيين الكبرى ص129-130.

(7) محيرز, عبدالله, رحلات الصينيين الكبرى, مرجع سابق, ص64.

(8) محيرز, مرجع سابق, ص129-130.

(9) من المصادر التي أشارت إلى قدوم هذه البعثة الصينية لليمن, ابن الديبع, عبدالرحمن, الفضل المزيد على بغية المستفيد, تحقيق يوسف شلحد, مركز الدراسات والبحوث اليمنية صنعاء, 1983م, ضمن حوادث سنة 823هـ. ص107. بامخرمة, أبو محمد الطيب بن عبدالله, قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر,عني به, بوجمعه مكري, خالد زواري, دار المنهاج, السعودية, 6 أجزاء. ضمن حوادث سنة 835هـ انظر (6/405) وعنها أيضاً محيرز, عبدالله, رحلات الصينيين ص65.

(10) خليل, د. محمد محمود, الخليج والجزيرة العربية في الوثائق والحوليات الصينية, مرجع سابق, ص240.

(11) المرجع السابق, ص239.

(12) رحلات الصينيين الكبرى, ص130.

(13)للمزيد من التفاصيل عن هذا النظام ومراسيمه انظر خليل, الخليج والجزيرة في الوثائق والحوليات الصينية ص224.

(14) رحلات الصينيين الكبرى, ص87-88. ولهذا النص الذي كتبه مترجم الرحلة (ماهوان), في كتابه (مشاهداتي في شواطئ المحيط الظافر) صيغ أخرى اختلفت مفرداتها بسبب إشكالية الترجمة وتنقل النص الواحد بين اللغات المختلفة, منها النص الذي اورده د. خليل في بحثه الخليج والجزيرة العربية, مرجع سابق ص265. وثمة نص آخر نسب لمؤلفه الصيني (فايسين) الملقب بـ(قونغ شياو) وهو لا يختلف في مضمونه عن هذا النص الوارد تجعلنا نعتقد أن كاتب النصين واحد. وللعلم أن فايسين هذا كان مرافقاً لماهوان في تلك الرحلات تحت إمرة القائد الطواشي (تشينغ خه), وفايسين أيضاً رجل مسلم, من منطقة كونشان ومن قومية الهوي. عنه انظر المرجع السابق, د. خليل. الخليج والجزيرة العربية, ص258.

(15) يقصد به يوم الجمعة.