كتابات

أ. نجيب سعيد باوزير

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 5 .. ص 78

رابط العدد 5: اضغط هنا

مرت في شهر مارس من هذا العام 2017م الذكرى الثالثة والخمسون لوفاة المفكر والأديب الكبير الأستاذ عباس محمود العقاد. ولم أكن لأتذكر هذه المناسبة لولا أنني عثرت بمحض المصادفة على مقال للأستاذ رجاء النقاش في مجلة (الآداب) اللبنانية بعنوان (العقاد)، يرثي فيه الأستاذ العقاد، وذلك في عدد شهر أبريل 1964م من هذه المجلة التي كان لها شأن في سالف الأيام واحتضنت كثيرا من الأسماء اللامعة والموهوبة في دنيا الأدب والكتابة في العالم العربي. ولم أكن لأكتشف توافق ذكرى وفاته – في الشهر على الأقل – مع ذكرى وفاة شاعرنا الحضرمي الأستاذ حسين محمد البار لولا أن أحد الإخوة الأفاضل اتصل بي هاتفيًا يسألني حول ما اكتشفه من (تعارض) في تاريخ يوم الوفاة بين ما ذكره ابن الشاعر صديقنا الأديب والناقد أ. د. عبدالله حسين البار في دراسته عن والده المنشورة في العدد الثاني من مجلة (حضرموت الثقافية) وبين ما ذكره والدي الأستاذ سعيد عوض باوزير في مقاله الذي أبّن به صديقه الشاعر الكبير في صحيفة (الطليعة) الحضرمية، عدد 22 أبريل 1965م، والذي نشرناه بعد ذلك ضمن مقالات كتاب (الثقافة وسيلتنا إلى الكفاح).

متى توفي حسين البار بالضبط؟

بدايةً، لعل القارئ الكريم يلاحظ أن هناك سنة واحدة تفصل بين وفاة الرجلين: العقاد في سنة 1964م، والبار في سنة 1965م. وقد كتب والدي رحمه الله تأبينًا للعقاد تحت عنوان (مات العقاد) ختم به مقاله الأسبوعي في صحيفة (الطليعة) الذي كان يومئذ بعنوان (مسئوليات الشعب في الدستور)، ونشر بتاريخ 19 مارس 1964م، واخترت من التأبين هاتين الفقرتين:

“في الساعة الثانية والربع من صباح يوم الخميس الماضي اختفت العبقرية التي أنتجت (العبقريات)، وكتبت المعجزات الخالدات، وزودت المكتبة العربية بثروة ضخمة من المؤلفات والأبحاث والمقالات، في عديد من المعارف والثقافات، وساهمت في إغناء التراث العربي والعالمي بروائع من الفكر المضيء المتألق.”

“مات المفكر العصامي والكاتب العبقري والشاعر الناثر الأديب الناقد فتوقفت بموته تلك الينابيع الصافية التي أمدت الفكر العربي مدة جيل كامل بروافد غزيرة من معينها المتدفق.”

واللافت أن والدي – رحمه الله – حدد تاريخ وزمن الوفاة بدقة بالغة، و(يوم الخميس الماضي) – بناء على تاريخ نشر التأبين (19 مارس) الذي يصادف يوم الخميس – هو طبعا تاريخ الثاني عشر من مارس 1964م، وهذا – على الأرجح – هو التاريخ الصحيح الذي يتوافق مع ما ذكره موقع ويكبيديا على الإنترنت. أقول ذلك لأن الأستاذ رجاء النقاش حدد تاريخ وفاة العقاد قبل هذا التاريخ بيوم، إذ قال في مفتتح مقاله في (الآداب): “مات عباس محمود العقاد يوم الأربعاء 11 مارس سنة 1964…” ونحن لا نستطيع أن نجزم أن النقاش – وهو شخص قريب من مكان وزمان الحدث – كان مخطئًا في هذا التحديد، فربما كان يستند إلى معلومة صحيحة أن العقاد توفي في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء ثم أعلن رسميًا في وسائل الإعلام أن الرجل توفي في ذلك الزمن المبكر من يوم الخميس الذي ذكره الأستاذ باوزير في تأبينه. وسنجد أن (يوم الأربعاء 11 مارس) هو التاريخ والزمن الذي حدده الأستاذ باوزير – وهو تحديد فيه لبس كما سنرى – لوفاة الشاعر البار ولكن في السنة اللاحقة 1965م، إذ قال بالحرف الواحد:

“كان يوم الاثنين الماضي يوم ذكرى الأربعين لوفاة خالد الذكر شاعرنا الأديب الفذ (حسين البار)؛ فقد فجع الأدب في حضرموت بفقده على غير انتظار ودون سابق إنذار في يوم الأربعاء 11 مارس الفائت عن عمر يقترب من الخمسين. أجل.. لقد:

فُجع البيانُ وأهلُه بمصورٍ لبقٍ بوشي الممتعاتِ صَناعِ

تلك الأناملُ نام عنهنّ البلى عُطّلنَ من قلمٍ أشمّ شجاعِ..”

وهذان البيتان اللذان استشهد بهما الأستاذ باوزير هما من قصيدة الشاعر شوقي في رثاء الأديب المعروف مصطفى لطفي المنفلوطي، الذي توفي في يوم إطلاق الرصاص على الزعيم سعد زغلول وهو ما قصده شوقي بيوم الهول، التي مطلعها:

اخترتَ يوم الهول يومَ وداعِ ونعاك في عصف الرياح الناعي

غير أن موضع البيت الثاني في القصيدة الأصلية الطويلة ليس تاليًا للبيت الأول بل هو البيت قبل الأخير فيها. ومعروف عن الأستاذ باوزير أنه كان شديد الإعجاب بشوقي وكثير الاستشهاد بشعره.

وقبل أن أناقش تاريخ الوفاة الذي كان من دوافع كتابة هذا المقال، أود أن أنقل اقتباسًا من مقال الأستاذ باوزير، الذي يمثل شهادة حق منه عن الأستاذ البار، وهو قد أشار إليه – أي البار- باقتضاب في مقال سابق بعنوان (حركتنا الثقافية عقيمة) رابطًا بينه وبين الأديبين صالح الحامد وعلي باكثير، حيث قال: “أدباؤنا الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة أمثال علي باكثير وصالح الحامد وحسين البار لمعوا في سماء الأدب قبل ظهور الحركة الثقافية الحاضرة…” وهذا هو الاقتباس الذي اخترته من مقال التأبين:

“نعم.. لقد كان البار هو الابن البار الذي أعطى لشعبه من موهبته وفنه وفكره وإنتاجه وحياته كل ما يملك، لا يدخر وسعًا ولا يستبقي جهدًا، وستظل آثاره الأدبية والفكرية: أشعارًا نظمها أو أغانيَ ألفها أو مقالاتٍ كتبها دليلًا حيًا على أنه أدى واجبه كاملًا في حدود طاقته قبل أن يستريح من عناء هذه الحياة الفانية ويذهب إلى عالم الخالدين.

قد يختلف الناس في الحكم على اتجاهاته الفكرية أو آرائه السياسية أو مفاهيمه الأدبية. ولكنهم سيتفقون على أنه أديب مثقف وشاعر موهوب قلّ أن أنجبت حضرموت مثله في العصر الحاضر، رغم دراسته المحدودة وظروفه التي حالت بينه وبين التفرغ للاستزادة من العلم والثقافة.”

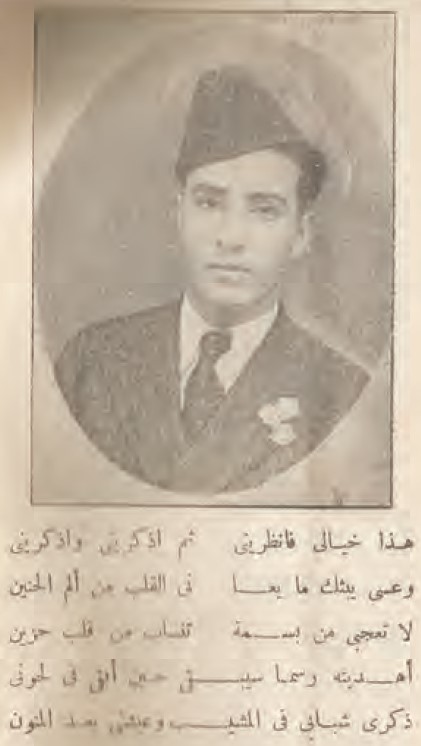

أما عن مسألة تحديد أو (تحقيق) اليوم الذي رحل فيه الشاعر البار عن عالمنا فأمامنا الآن قولان: الأول هو الذي أشرت إليه سابقًا والذي ورد في مقال الأستاذ سعيد عوض باوزير وهو (الأربعاء 11 مارس)، والآخر هو الذي ورد في المقال الطويل الذي نشره الأستاذ الدكتور عبدالله حسين البار عن والده في مجلة (حضرموت الثقافية)، العدد الثاني، وهو عبارة عن سيرة أدبية جميلة كان قد نشرها الدكتور البار في كتاب بعنوان (حسين بن محمد البار)، صدر عن مكتب وزارة الثقافة م/حضرموت، وهذا هو نص القول المتعلق بالوفاة الذي ورد في تلك الدراسة: “ففي اليوم السابع من شهر ذي القعدة عام 1384ه الموافق لليوم التاسع من شهر مارس 1965م توفي الشاعر البار عن عمر قل عن الخمسين ببضع سنين…” ولم يذكر هذا النص، كما هو واضح، أي يوم كان ذاك من أيام الأسبوع، فما هو وجه الحقيقة في هذه المسألة؟

المرجع الذي أوضح لي الأمور وحلّ الإشكال هو صحيفة (الطليعة) لصاحبها الأستاذ أحمد عوض باوزير. فقد نشرت (الطليعة) نعي الأستاذ البار في اليوم التالي للوفاة رغم أن الصحيفة كانت ماثلة للطبع، وهي تصدر في كل خميس من الأسبوع، وكان النعي تحت عنوان (فاجعة أليمة) وفي مكان بارز من الصفحة الأولى، وسآخذ المهم فقط من نص النعي وهو: “… ننعي زميلنا وصديقنا السيد حسين محمد البار الصحفي والأديب والشاعر الذي توفاه الله بعد ظهر اليوم (الأربعاء)…”. فالأربعاء هو يوم الوفاة ويوم كتابة النعي، أما تاريخ عدد (الطليعة) رقم (291) الصادر يوم الخميس فهو: 8 ذو القعدة 1384ه، 11 مارس 1965م. ونستنتج من هذا أن وفاة البار كانت يوم الأربعاء السابع من ذي القعدة، كما ورد في مقال الدكتور عبدالله، ولكن الخطأ والوهم كان في التاريخ الميلادي، فهذا التاريخ لم يكن 9 مارس، وأيضا لم يكن 11 مارس كما ورد في مقال المؤرخ باوزير، بل كان 10 مارس 1965م. وقد صدر العدد التالي (292) من (الطليعة) وهو يحمل مقالين طويلين في رثاء البار، أحدهما بعنوان (صديقي البار) للمؤرخ الأستاذ محمد عبدالقادر بامطرف، والآخر بعنوان (المفاجأة المذهلة: البار الذي افتقدناه) لرئيس التحرير الأستاذ أحمد عوض باوزير، الذي تحدث بإكبار عن الراحل ووصفه – من بين ما وصفه به – بأنه: “كان شهمًا ينبض قلبه بالحب ويشع بالعرفان ويتسع للنقاش والحوار دون أن يضيق به أو يتبرم له.” وقال الصحفي باوزير في سياق مقاله: “.. وعندما علمت بأنه لزم فراش المرض في بيته ظننت الأمر وعكة أصابته لا تلبث أن تزول، وقد أرسلت له أثناء ذلك قصاصة صغيرة مع ابنه (عبدالله) أعتذر له عن عدم زيارته ووعدته بأن أزوره في أقرب فرصة ممكنة. حتى كان ظهر يوم الأربعاء الماضي، كنا في (دار الطليعة) نعد الصفحات الأخيرة قبل أن ندفع بها إلى المطبعة لتدور دورتها الأسبوعية، فحضر من يبلغني الخبر الأليم أو المفاجأة المذهلة، ولم أصدق ساعتها!..” ومعروف أن مقر دار الطليعة كان يقع في منطقة (برع السدة) بالمكلا – (حي السلام) بعد ذلك – ولا تفصله إلا بضعة بيوت عن منزل الشاعر البار الذي ما زال يسكنه ابنه الأستاذ الدكتور عبدالله البار – مدّ الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية – الذي ورث عن أبيه موهبة الأدب والشعر، وهو نفسه الصبي الصغير الذي حمل قصاصة الرسالة من صحفي (الطليعة) إلى صحفي (الرائد) ذات يوم.. يفصله عنا الآن أكثر من نصف قرن!

البار والأشقاء الباوزير.. سنوات من الإخاء والعطاء

ذكرنا آنفًا طرفًا من علاقة الأستاذ حسين محمد البار بالمؤرخ والأديب الأستاذ سعيد عوض باوزير وبالصحفي الأستاذ أحمد عوض باوزير، ونود هنا أن نشير إلى جوانب أخرى من قصة علاقة البار بهذين الشقيقين من آل باوزير وشقيق ثالث لهما هو الفنان الأستاذ سالم عوض باوزير.

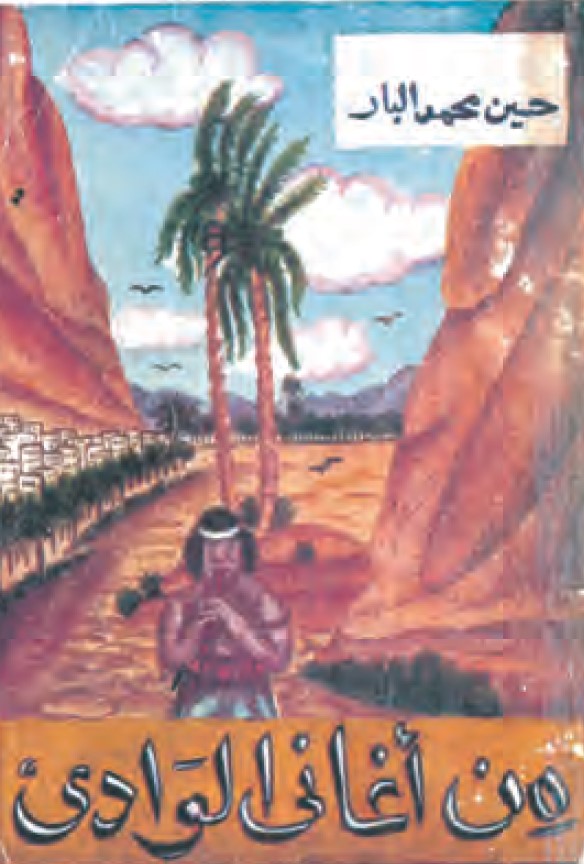

عندما فكر الشاعر الأستاذ حسين البار أن يصدر ديوانًا يضم مجموعة من أشعاره، عهد بكتابة مقدمة الديوان إلى الأستاذ سعيد باوزير الذي لا بد أنه كان على معرفة شخصية سابقة به، فكتب مقدمة عبارة عن دراسة طويلة تحليلية لديوان البار الأول هذا – والوحيد الذي نشر في حياته – الذي سماه صاحبه (من أغاني الوادي)، وأتذكر أنه دار حديث عن هذه المقدمة بيني وبين الشاعر العراقي الكبير الأستاذ سعدي يوسف، الذي كان يعمل في دار الهمداني بعدن، عندما كنت أتابع نشر ديواني الأول (حلم الشاعر)، إذ يبدو أنه كانت هناك فكرة لإصدار طبعة ثانية لديوان (من أغاني الوادي) عن دار الهمداني، ولكن هذه الفكرة لم تخرج إلى النور حسب علمي. كما عهد الشاعر إلى عمي الأستاذ سالم عوض باوزير برسم وتصميم لوحة الغلاف للديوان، حيث يروي هذا الأخير في سيرته الذاتية (محطات على الطريق) ما يلي:

“في هذه الأثناء – وهو يقصد في أثناء عمله مدرسًا ومشرفًا على النشاطات اللاصفية بالمدرسة الوسطى الشهيرة بالغيل – تلقيت رسالة من الشاعر المعروف الأستاذ حسين محمد البار حملها إلي ابنه الطالب بالمدرسة (عمر) يطلب فيها مني رسم صورة لغلاف ديوانه (من أغاني الوادي)، فبادرت بتلبية هذا الطلب، رغم عدم معرفتي الشخصية السابقة بالشاعر البار، غير أنها كانت البداية لمعرفة جمعتنا به فيما بعد عند انتقالي للعمل بالمكلا وتكوين الندوة الموسيقية.”

ويروي الأستاذ سالم باوزير في محطة أخرى – على حد تعبيره – من سيرته قصة تكوين الندوة الموسيقية في عام 1960 وانتخاب أول مجلس إداري لها كان فيه أحمد جمعة خان رئيسًا وسالم عوض باوزير نائبًا للرئيس ومحمد جمعة خان وحسين محمد البار مستشارَين.

وكما رأينا مما سبق ذكره في معرض الحديث عن وفاة وتأبين الشاعر والصحفي البار كانت علاقة والدي وعمي أحمد بالأستاذ البار نموذجًا رائعًا لعلاقة زملاء الكلمة والفكر بعضهم ببعض في ذلك الزمن، وما كان يسودها من صفاء ومحبة واحترام متبادل حتى مع اختلاف المواقف والتوجهات الفكرية أحيانًا. واسمحوا لي أن أقتبس في هذا المقام فقرة أخرى من مقال التأبين الذي كتبه والدي عن الأستاذ البار يقول فيها: “إن وفاة البار تركت فراغًا كبيرًا في محيطنا الأدبي والفكري ليس لدينا من يشغله. أقولها بكل حسرة وألم، فهو بحق الشاعر الحضرمي الوحيد الذي ظل إلى أن فارق الحياة لسان حضرموت الناطق المعبر عن أفراحها وأتراحها المترجم لآمالها وآلامها.. في حين صمت أدباء نابهون من الحضارم في الوطن والمهاجر نحن أحوج ما نكون إلى صيحة حق تنطلق من حناجرهم تواسينا في محنتنا وتخفف من مصيبتنا وتقوي من عزيمتنا وتدفعنا إلى الصمود في معارك النضال والكفاح.”

وتربطني منذ سنوات بعيدة علاقة مودّة واحترام متبادل بالعلَم الأدبي والثقافي أ. د. عبدالله حسين البار نود معًا أن تكون امتدادًا طيبًا لعلاقة الآباء، وقد أرسلت إليه المقال الذي نشرته عن والده في الفيسبوك وضمنته النتيجة التي توصلت إليها حول تاريخ وفاته وكان الفضل في ظهور المقال بعد الله سبحانه وتعالى للأخ الأستاذ محمد أحمد باعباد الذي لاحظ التضارب في هذا التاريخ وأحاطني علمًا به. وقد كتب لي الأستاذ عبدالله رسالة إلكترونية يعبر لي فيها عن إعجابه بالمقال وأشار إلى علاقة والدينا وكيف أن سعيد عوض باوزير كان هو أول من قدم حسين البار للحركة الثقافية والشعرية وللمعنيين بهما من خلال كتابة مقدمة ديوانه. ثم أشار إلى التأبين الذي كتبه باوزير لصديقه البار، ولا أظنه يمانع في أن أنقل من هذه الإشارة الكلمات التالية لدلالتها المهمة: “لقد أثار مقال والدك التأبيني شجنًا في نفسي لما تضمنه من شجن لفقد إنسان أحبه وشاعر أعجب به ومثقف احترمه.. لقد لفتني هذا الشجن ليس على المستوى الشخصي والإنساني ولكن على المستوى الوطني لأنه فقد بفقد البار الصوت الوطني المنافح عن قضايا الشعب ومشكلاته.” ثم قال: “وأين حالنا اليوم من حالهم بالأمس؟ هم حملوا مشروعًا عظيمًا ونحن للأسف لم نعِ ما حملوا على أقل تقدير ناهيك أن يكون لنا مشروعنا الخاص تجاه حضرموت والجنوب عامة.”

شعراء حضرموت الثلاثة

أكاد أجزم أنني في صغري رأيت حسين البار عيانًا وإن غابت عن بالي المناسبة التي رأيته فيها، بخلاف محمد عبدالقادر بامطرف، مثلا، الذي – بصرف النظر عن لقاءاتي المتكررة به بعد ذلك عندما كنت أزوره في بيته قبيل وفاته – أذكر جيدًا لقاءً جمعه بوالدي في ستينيات القرن العشرين الماضي في المكلا، وكان مكان اللقاء حجرة الاستقبال في شقة عمي سالم عوض باوزير في أعلى طابق من العمارة التي تطل على مكتب ومطبعة (دار الطليعة) و(جابية حطبينة) المجاورة لها. وتقع تحت هذه الشقة شقة عمي الآخر الصحفي أحمد عوض باوزير رئيس تحرير (الطليعة)، فقد كان حي السلام (برّع السدة)، في تلك الفترة – كما قال ذات مرة أحد الإخوة الصحفيين – يزخر، في نطاق مساحة صغيرة، بكثير من الأسماء اللامعة في الثقافة والأدب والفن. فإلى جانب الشقيقين باوزير والأستاذ البار، كان هناك المؤرخ الأديب محمد عبدالقادر بامطرف والتربوي والكاتب والمؤرخ محمد عبدالقادر بافقيه والشاعر الفنان صالح عبدالرحمن المفلحي والفنان الأسطورة محمد جمعة خان وغيرهم.

وتتلخص الصورة التي انطبعت في ذهني عن حسين البار في بشرة مائلة إلى البياض، وابتسامة هادئة لطيفة، وأناقة في المظهر والحركة والكلام لا تشبهها إلا أناقة شِعره، الذي عرفته وتذوقته طبعًا في فترة لاحقة. فأنا من أشد المعجبين بشعر حسين البار، وقد كنت دائمًا توّاقًا لأن أكتب عن هذه الشخصية الساحرة – شكلًا ومضمونًا – حتى تهيأت الفرصة التي تكلمت عنها فيما سبق، ونشرت مقالي ذاك في الفيسبوك، ثم ألقيت عن البار مداخلة في الندوة التي أقامها، احتفاءً به، مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر في المكلا. وهذا المقال الذي أكتبه الآن شيء آخر يختلف كثيرًا عن منشور الفيسبوك وعن مداخلة الندوة وإن كان مستوحىً منهما معًا.

لقد سبق – في هذا المقال – أن نقلت الإشارة المقتضبة التي جمع فيها الأستاذ سعيد عوض باوزير بين حسين محمد البار وشاعرين حضرميين آخرين هما صالح بن علي الحامد وعلي أحمد باكثير، وإن كان هذا الأخير عرف بكونه روائيًا وكاتبًا مسرحيًا أكثر من كونه شاعرًا. وكان فحوى تلك الإشارة أن هؤلاء الشعراء أو الأدباء الثلاثة لا فضل للحركة التعليمية الحديثة في حضرموت عليهم؛ لأنهم ظهروا وبرزوا قبلها، فهؤلاء هم نتاج التعليم الأهلي والتثقيف الذاتي كما أراد أن يقول الكاتب. وقد جمعت أنا شخصيًا بين هؤلاء الشعراء الثلاثة، ولكن في سياق آخر. فقد كنت ذات مرة في إحدى زياراتي المتكررة لسلطنة عمان الشقيقة واقتُرح عليّ أن أكتب مقالًا أدبيًا عن اليمن أو حضرموت لينشر في صحيفة (الوطن) العمانية. ونظرًا لضيق الوقت وعدم توفر المراجع الكافية، وقع اختياري على موضوع عام وواسع من ناحية المدى التاريخي، ولكنني استسهلت الكتابة فيه من خلال الرجوع إلى مصدرين رئيسيين كانا متوفرين بين يديّ هناك، وهما كتاب (الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي) لسعيد عوض باوزير، وكتاب (الحركة الأدبية في حضرموت) لعبدالقادر محمد الصبان. واخترت عنوانًا للمقال هو (المسار التاريخي للشعر في حضرموت)، وقد وُضع المقال على الإنترنت ضمن المواد المنشورة في صحيفة (الوطن).

وفي ذلك المقال أو الدراسة – إذا جاز أن نسميها كذلك – عندما وصلت إلى العصر الحديث في رصدي لمسيرة الشعر الحضرمي خطر لي أن أشبّه الشعراء الحامد والبار وباكثير بالشعراء شوقي وحافظ ومطران، فجعلت الحامد شوقي حضرموت لما له من قيمة اجتماعية وأدبية وفنية متقدمة تشبه منزلة شوقي بالنسبة إلى زميليه، ومن النقاد من اعتبر صالح الحامد (أميرًا) للشعر في حضرموت بمثل ما بويع أحمد شوقي أميرًا للشعراء قاطبة في عصره. وشبهت حسين البار بحافظ إبراهيم في سلاسة شعره وتناوله لهموم وقضايا الشعب، ولعلي تأثرت في هذا بما سطره والدي في تأبينه للبار من أن هذا الشاعر كان ترجمانًا صادقًا لآلام وآمال شعبه الحضرمي، وقد كان من الألقاب التي أطلقت على حافظ: شاعر الشعب، وشاعر النيل. أما علي أحمد باكثير فقد نظرت في ربطي له بالشاعر خليل مطران إلى ناحتين هما: أولًا أنه كما لُقب مطران بشاعر القطرين لبنان ومصر، فإن باكثير يمكن أيضا عدّه شاعر القطرين حضرموت ومصر. والناحية الثانية ما نسب إلى كلا الشاعرين من ريادة شعرية تجديدية، فقد قيل إن خليل مطران كان في بعض نماذج شعره إرهاصًا بالحركة التجديدية التي أعقبت عصر الشعراء الثلاثة شوقي وحافظ ومطران وتمثلت في شعراء جماعة أبوللو، كما قيل إن علي باكثير كان رائدًا لشعر التفعيلة الذي انتشر في الخمسينيات عندما كتب به مسرحيتيه (روميو وجولييت)، و(إخناتون ونفرتيتي). ولكن ونحن نتكلم هنا عن الشاعر حسين بن محمد البار، فإنه مما أتفق فيه مع كثير من النقاد يمكن الحكم بأن تجديد الأستاذ باكثير كان (شكليًا)، بل ظل بعد كتابته لهاتين المسرحيتين أكثر التزامًا بالنظم على منوال البيت والقافية الواحدة وأكثر قربًا من روح الشعر التقليدي – حتى في شعره (التفعيلي) – وأن حسين البار ربما كان أكثر من باكثير أخذًا بأسباب التجديد وتمثلًا له في شعره وأكثر تأثرًا بأسلوب شعراء أبوللو وشعراء المهجر في كتابة الشعر.

كلمة أخيرة

أما فيما يتعلق بالعنوان الذي اخترته لهذا المقال، فبالإضافة إلى هاجس الجناس وإلى أن كلمة (البر) كلمة جامعة لمعاني الخير والإحسان والاعتراف بالفضل، فإنني كنت أنظر – عندما وضعتها في العنوان – إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بر الوالدين بعد وفاتهما، فذكر من أنواع هذا البر: “إكرام صديقهما”. فقد اعتبرت حسين البار من أصدقاء والدي الذين يستحقون الإكرام. وإذا كان المعنى في الحديث ينصرف إلى الأصدقاء الأحياء دون الأموات، فإنه يمكن اعتبار حسين البار – كما هو شأن كل المبدعين والمنتجين في مجال الأدب والفكر – حيًا بما تركه وخلّفه من إنتاج أدبي راق وإسهام صحفي مهم، والكتابة عن أمثال البار والاهتمام بهم نوع من الإكرام والتكريم ليس لهم بصفتهم أشخاصًا بل لما يمثلونه من قيمة علينا أن نعلي من شأنها ونتمثلها في حياتنا الحاضرة والمستقبلة. ودعوني في ختام المقال أنقل – للمرة الثالثة – من مقال تأبين والدي لصديقه حسين البار:

“إن الفجيعة الحقيقية في موت حسين البار هي فجيعة الأدب والشعر قبل أي شيء آخر. فقد كان – طيب الله ثراه – في إنتاجه الأدبي أشبه بواحة خصبة دانية القطوف شهية الثمار وسط صحراء قاحلة شح ماؤها وأجدبت تربتها إلا من شجيرات قليلة متناثرة تصارع من أجل البقاء وتفرض نفسها على الحياة بأعجوبة وفي صعوبة بالغة. وهذه هي المأساة والخسارة الفادحة في موت شاعرنا الكبير!

لا يستطيع أحد أن يتهمني بالتجني أو يزعم بأن في ما أقوله مبالغة انزلق إليها كاتب مفجوع في عزيز عليه كان يرثيه بعاطفة الصديق وليس بقلم المؤرخ. إنني لم أقل هنا سوى الحقيقة بكل قسوتها ومرارتها.”

رحمهما الله.

غيل باوزير

24 يونيو 2017م