كتابات

سعيد سبتي

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 5 .. ص 85

رابط العدد 5: اضغط هنا

كل شيء ينسى في هذه الحياة إلاّ الذكريات تظل دائماً عالقة في الذهن، وذكرياتي مع الأستاذ محمد عبدالقادر بامطرف هي ذكريات حقبة من زمن عشتها معه، ولعذوبتها ظلت أنوط بالقلب، وأعلى بالذاكرة و ” الذكريات صدى السنين” كما يقولون.

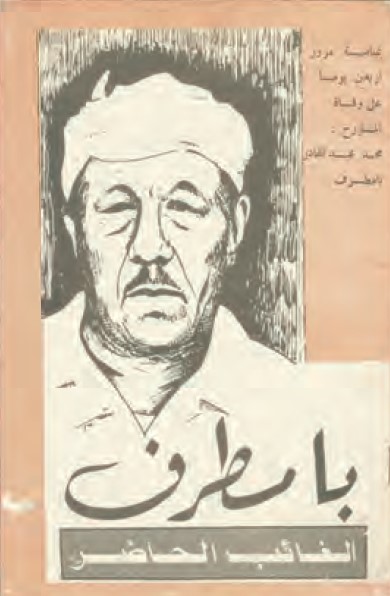

يدفعني للكتابة اليوم عن فقيد الأدب والتاريخ والثقافة الأستاذ بامطرف – عليه الرحمة والرضوان – دنو ذكرى وفاته التاسعة والعشرين (1915م – 1988م)، التي تصادف شهر يوليو من كل عام، والتي تمر على الجميع مرور الكرام، من غير أن يذكرها أو يتذكرها أحد بكلمة في جريدة، أو في حديث في إحدى القنوات المسموعة أو المرئية، وما أكثرها اليوم، وما أكثر ما نسمع ونرى خلالها من سفاسف وادعاءات.

ويبدو أن حالة النسيان لرحيل المبدعين علامة فارقة في حياتنا الثقافية، حتى لو كان الراحل علماً مثل الأستاذ بامطرف؛ إذ سرعان ما يصير حضور الغائب موسمياً أضيق فأضيق، فكيف بمن طال غيابهم خمسين أو تسعين عاماً ؟!

ولأنني حالم وطمّاع، أكرر النداء بضرورة أن نسهم جميعاً في حضور الروّاد، ضد الغياب، وضد النسيان، ليس فقط الأستاذ بامطرف، بل هناك شخصيات ثقافية أدبية كثيرة قامت بدور فاعل في رفع شأن النهضة الثقافية في بلادنا، وأثرت الحياة التاريخية والأدبية والفكرية بأعمالها الخالدة، مثل ” سعيد عوض باوزير – أحمد عوض باوزير – حسين محمد البار – صالح علي الحامد – عبدالقادر الصبان ” .. وقائمة النسيان تطول، كما في سواها.

والأستاذ بامطرف علم بارز لا ينسى من أعلام الفكر في حضرموت، وعالم جليل اعترف له الجميع بالتبحر والتبصر والشمول، والدقة ونفاذ البصيرة وسعة الاطلاع. سخر العمر كله للتنقيب والبحث والاستقصاء والتأليف، فكانت مؤلفاته الثرية زاخرة بقضايا التاريخ والثقافة والأدب والمجتمع، فهو مجموعة مواهب تجمعت في شخص، تفرّد من بين كبار الكتّاب المعاصرين بتعدد مواهبه الخلاّقة، وقدراته على العطاء والإبداع في ميادين ثقافية وفكرية وتاريخية، حتى صدق فيه قول ” أبي حيّان التوحيدي”: (بستان في زمان الخريف، لكل عينٍ فيه منظر، ولكل يد منه مقطف، ولكل فم منه مذاق).

ويظهر أن الأستاذ بامطرف فهم ” الأدب” بأنه الأخذ من كل شيء بطرف، ولذلك تجده عرف شيئاً عن كل شيء، فهو أديب موسوعي، متعدد الاهتمامات، متنوع الكتابات، فهو المؤرخ، والباحث، والصحفي، والقاص، والمسرحي، والشاعر، والناقد، والمترجم .

وكل هذه المجالات التي خاضها بامطرف، والتي تتسق بالعمق والشمول والإحاطة والأصالة – للأسف – لم تدرس إلى اليوم بمفهوم الدراسة الأكاديمية، في حدود علمي ماعدا الجهد والاهتمام الطيب الذي بذله الصديق الدكتور أحمد باحارثة. بإصداره كتاب ” القصة القصيرة في حضرموت – محمد عبدالقادر بامطرف – نموذجاً ” ورسالة الماجستير المسمَّاه بـ (محمد عبدالقادر بامطرف ومنهجه في كتابة التاريخ) للأستاذ أحمد فرج بامطرف بجامعة حضرموت، وعسى أن يكونا باكورة عمل أوسع وأكثر شمولاً، يثريا المكتبة الحضرمية وينتزعا الإنصاف للأستاذ بامطرف.

سأقتصر في هذا الحديث على طائفة من الذكريات تخيّرتها من عهدين، عهد فيه كان مغترباً في الكويت، وعهد قال كنت موجوداً في ربوع الوطن، تحملت خلاله عددًا من المسئوليات من بينها الإشراف ردحاً من الزمن على تحرير صحيفة ” الشرارة “، التي كانت تصدر في ذلك العهد، وسأكتفي هنا بالخطوط الرئيسة، لأنه ليس في وسعي – وربما ليس في وسع غيري – أن ألُم بكل التفاصيل. إن شخصية بوزن الأستاذ بامطرف تستدعي أن تعقد لها المراكز البحثية والمجلات المتخصصة ندوات منفردة. وأن تخصها بعض القنوات بإعداد برامج خاصة، وأن تحاور بعض الصحف والمجلات في لقاءات مفردة شتى عددًا من النقاد والمختصين.

لقاء أدبي عن بُعد

اللقاء الأدبي بالأستاذ بامطرف – رحمه الله – سبق اللقاء الشخصي بسنوات، فقد عرفته عن بُعد، يوم كنت مقيماً في دولة ” الكويت ” (1962 -1972) أنتجع في سبيل الحياة، وفيها عشت طفولتي ومراهقتي ويفاعتي وأخصب سني عمري على الإطلاق.

جاءت معرفتي الأولى بالأستاذ بامطرف عن طريق قراءتي للمقدمة البديعة التي طرَّز بها الديوان الأول لشاعرنا الغنائي الكبير : حسين أبوبكر المحضار ” دموع العشاق “، الصادر عن دار العودة في بيروت عام 1966م. فقد صادف هذا الديوان من نفسي مواقع الماء من ذي الغُلة الصادي، وفجّرت في تلك اللحظات الممتعة التي عشتها معها، ومع ديوان المحضار الذي كنا ننتظر صدوره بشغف، إحساساً داخلياً عميقاً مختلطاً بكثير من الاعتزاز؛ إذ كانت الكتابات التي تصلنا من حضرموت في ذلك الوقت ضرباً من الخرافة.

كنت يومئذ على يفاعتي، أضرب بخطواتي الأولى في مجالات الصحافة والثقافة والأدب، وأتلمس طريقي في هذا الميدان الشائك. وعندما وقفت أمام هذه المقدمة التي توشى بها هذا السفر النفيس، هزت تلك الريشة البديعة كل ماحولي، واستطاعت بقوة سبكها ونصاعة عباراتها ورونق ديباجتها، أن تجذبني نحوها بقوة، وأن تثير شهيتي للتعرف على صاحب هذا الوشي النادر الفريد.

أنا وبامطرف .. وجهاً لوجه

أما اللقاء الشخصي بالأستاذ بامطرف لأول مرة في المكلا، فيرجع إلى مطلع السبعينات من القرن الماضي، وذلك بعدما تركت هجرتي في الكويت، وقفلت عائداً إلى الوطن لأقيم فيه إقامة دائمة. والحقيقة فقد كنت أتهيّب شخصيته، راسماً له صورة مبهرجة في ذهني، مؤكداً أن الحديث معه صعب مسلكه. ولكن عندما أكرمني الله بمقابلته والتعرف عليه لأول مرة في بيته التقليدي المتواضع، ذي الدرجات المتعرجة الصعبة الكائن بحي ” السلام ” بالمكلا، وجدته في غاية الرقة واللطف، يحمل قلباً كبيراً يستوعب أصدقاءه وخصومه في الأدب على السواء.. محدثاً سحرًا، إذا أصغيت إليه ملك عليك الفكر والحواس، لبراعة تجواله، وسعة اطلاعه في دنيا الأدب، واللغة، والفن، والتراث، والتاريخ، وتراجم الأدباء والكتاب من عرب وأجانب.

وفي العام 1974م صدر للأستاذ بامطرف ثلاثة كتب دفعة واحدة، عن دار الحرية ببغداد، وهي : ( في سبيل الحكم – الشهداء السبعة – المعلم عبدالحق )، فكانت تلك الكتب من أثمن المراجع التي كشفت لي الكثير من مصادر عبقرية الأستاذ بامطرف. فقد وجدت في تلك المؤلفات، لوحات فنية بديعة، صور فيها المجتمع الحضرمي بكل أبعاده الخاصة، بخطوط وظلال، فكأنه الرسّام الماهر، يحمل ألواحه وأصباغه، فيجلس في أحضان الطبيعة، أو يقف على قارعة الطريق، يصوّر ما استهواه من جمال أو قبح، في الظاهر أو الباطن، في الناس أو في البيئة.

فقد وفر لنا الأستاذ بامطرف في هذه المؤلفات الكثير من الجهد والعناء في تدوين تاريخنا المعاصر، من حيث البيئة والمجتمع، والفكر والعمران، لقد كان له لونه الخاص وأسلوبه المميز، أسلوب سهل منطلق، فيه الكثير من الرشاقة والنضارة، إلى جانب الدقة والموضوعية، والنفاذ إلى أعماق الحياة والمجتمع.. أسلوب راق يجعله ينضم إلى أصحاب الأساليب الثرة الرصينة، كالزّيات والرافعي وغيرهما.

ملاذ الأدباء والفنانين

لقد أتاحت لي تلك المؤلفات القيمة أن ألتقي بالأستاذ بامطرف كثيراً، ثم توطدت بيني وبينه أواصر المودة والصداقة، فكنت أجالسه فترات طويلة، أزوره في بيته باستمرار، ومن غير مواعيد سابقة، ومن حسن بختي أنه أتيح لي الاستمتاع بجلسات أدبية ثمينة معه، كان يحملني على أجنحة الشعر والموسيقى والغناء . فهو يجمع إلى جانب الموهبة والثقافة، خلقاً رفيعاً، وسلوكاً نبيلاً، وتواضعاً جمَّاً، ووعياً عالياً بأهمية الدور الذي يلعبه الأدباء.

أؤكد أنه ما مرت علينا جلسة واحدة معه، إلاَّ وجذبنا إلى عالمه.. كانت غرفة استقباله البسيطة، الخالية من أي مظهر من مظاهر الفخفخة، محجاً لكل القاصدين من روّاد المعرفة والعلم، وملاذاً لكل الأدباء والكتاب والفنانين.. نلجأ إليه في الشدّة بلا موعد، فيستقبلنا بحفاوة بالغة، نتحلق حوله، نعب منه كما الأطفال الذين لا يملون حكايات الجد.. نسحب من تعبه الصامت بداية الخيط، فتكر الموضوعات، يرسمها بصوته الجهوري، وبعينيه وحاجبيه ويديه، وبألفاظه المنتقاة، كأنه ممثل رائع مبدع. فهو معين لا ينضب من القريض والملح، والنكت والمفارقات، يرسل النكتة فيضحك لها قبل أن يضحك لها الحاضرون، وأن أنس منهم تجاوباً أرسل الثانية والثالثة.

عرفت الأستاذ بامطرف عن كثب وعلى فترات متقاربة، وإني لأعتز بهذه الصداقة التي امتدت إلى أكثر من خمس عشرة سنة، وأعتقد أنه يحق لي أن أفتخر بها بوصفها صداقة تعبّر عن مدى اتفاق الميول والرغبات، والمبادئ والغايات .. لقد سعدت كثيراً بمعرفته، وسعدت أكثر بمرافقته في الكثير من المحافل الثقافية والرحلات البحثية والزيارات الشخصية الخاصة لبعض البلدان والمناطق، ولذلك فإنني أدين له بكثير من الفضل، فقد اكتسبت منه كثيراً من الأفكار، وله في تاريخ حياتي ما يملأ شعوري دائماً في محبته الصادقة، ولا أنسى له الفضل في توجيهي يومذاك .. فيظل دائماً هو أستاذي ومعلمي الذي لا أنساه.

لقد تعلمت من الأستاذ بامطرف الشيء الكثير، الذي إن ذكرته فلم تسعني الصفحات من الكتابة، لأنني في الحقيقة أسال نفسي دائماً : ماذا أكتب عن هذا الرجل الفذ؟! أأسرد خلقه؟ أم أعدد مجالات علمه؟ أم مواهبه الأدبية المتعددة .. ؟ أم عن إشراقة روحه المرحة الضاحكة؟! أم عن جلساته.. ؟ إذ لكل جلسة معه نكهتها الخاصة، وطعمها الذي لا ينسى: وبعد .. فهل يتوقف بنا الحديث عن الأستاذ بامطرف عند هذه الحروف الشاردة، أو أن مدى الحديث عنه أرحب من هذا المضمار، وأبعد آفاقاً؟!.

وأجيب عن سؤالي فأقول: إن الحديث سيمضي بنا، وسيفضي إلى ميادين أخرى كثيرة، ولكنني هنا سأختصر حديثي فقط عن إسهامات بامطرف في مجال القصة القصيرة، وسأكتفي بالخطوط الرئيسة التي تغُني عن التفاصيل، على أمل العودة إلى التفاصيل، والتطرق إلى جوانب أخرى من شخصية الأستاذ بامطرف، التي قد لا يعرفها الكثير ممن يعرفونه أديباً بارزاً ومؤرخاً كبيراً. وهي صفات وخلال قد لا تخفى عن أقاربه وأصدقائه، ولكنها ربما كانت غير معروفة لدى معظم الناس.

قصتي مع .. ” قصة القصة “

في مقابلة صحفية أجريتها مع الأستاذ بامطرف قبيل انعقاد المؤتمر العام الأول لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، الذي عقد في قاعة المهاتما غاندي بعدن في فبراير 1974م، ونشرت في صحيفة ” الشرارة ” في عددها رقم ( 115 ) الصادر بتاريخ 16 يناير 1974م. وضعت أمام الأستاذ بامطرف جملة من الأسئلة، من بينها سؤال:

في ضوء التحولات الثورية في بنية المجتمع اليمني، تنبع أهمية القصة القصيرة إلى جانب الفنون الأدبية الأخرى في رصد هذه التحولات والتعبير عنها. إضافة إلى كشف تناقضات واقعنا، وعلل وأمراض مجتمعنا الموروثة .. ومما يؤسف له أن القصة عندنا مازالت متخلفة عن مجارات هذه التحولات والتكيف مع الواقع الجديد .. فما تعليقكم على ذلك ؟!

وقد أجاب عن ذلك السؤال بالقول:

الواقع أن أدباء ” المحافظة الخامسة ” لم يطرقوا باب القصة والتمثيلية إلاّ في حدود ضيقة، والسبب هو أن القصة والمسرحية بمفهومها الحديث، فن أدبي جديد على العالم العربي بأجمعه، وليس علينا وحدنا فقط، ومع ذلك فقد حاول بعض أدبائنا معالجة هذا الفن، وأن لبعضهم محاولات جديرة بالتشجيع، لأنها أشبه ما تكون بالبراعم المنبئة بأزهار جديدة في مستقبل الأيام. ولذا فإني أحث الأدباء والكتّاب بالمحافظة على اقتحام هذا الميدان؛ لأن فيه ممارسة لطراز جديد وممتع من فنون الأدب الرفيعة، ولا أخال أدباءنا إلاَّ قادرين على خوض المعترك بثقة واقتدار، لأن بعضهم – كما أظن – لاتنقصهم البراعة الكتابية، ولا الخصوبة والتخييل الفنيين.

وأذكر، أو بالأحرى لن أنسى أنني في ختام تلك المقابلة الممتعة التي أجريتها معه، دار بيني وبينه حديث طويل حول القصة القصيرة، فوجدته ملماً بكل تفاصليها ودقائق أمورها، فزاد ذلك من حماسي، وعَنَّ لي يومذاك أن أطلب منه إعداد بحثٍ خاصٍ لقراء ” الشرارة “، يبسط فيه تكوين القصة القصيرة وشروط وقواعد كتابتها، فابتسم ابتسامة ذات مغزى وقال لي: إنما الأعمال بالنيّات.

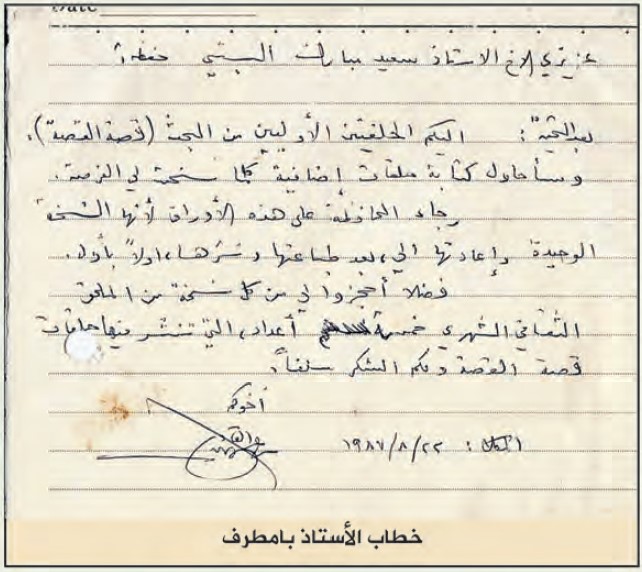

وللأمانة والحق، فقد كان أكثر لماحّية، وأحذق إدراكاً، وأسرع استيعاباً لهذا الطلب، فلم تمض سوى أيامٍ معدودات من هذا اللقاء، حتى برَّ بوعده، وبعث إلى بالجزء الأول من بحثه القيّم ” قصة القصة ” وقد سعدت بتلك الخطوة، وبادرت بنشر البحث تباعاً على حلقات أسبوعية في صحيفة ” الشرارة ” ابتداءً من العدد (116) بتاريخ 1 فبراير 1974م.

ومما جاء في التوطئة التي استهل بها البحث ما يلي:

(.. إنني لست من كتّاب القصة المحترفين، وإنما كانت لي أيام الشباب محاولات بسيطة في هذا الميدان الأدبي الرفيع، لم تكن ذات أثر يذكر. ومن ناحية أخرى، فقد احترفت كتابة التاريخ، والمؤرخ كاتب قصة بمعنى من المعاني .. إنني حينما أعالج قضايانا التاريخية، أتناولها بأسلوب لا يختلف كثيراً عن الأسلوب الذي يعالج به كاتب القصة موضوعه، والفرق بيني وبين القاص هو أنني أعود في الغالب الأعم إلى المراجع ” بشرية ووثائقية ” وتلك مهمة شاقة جداً، في حين أن القاص لا يرجع إلاّ إلى خصوبة خياله لينسج منها حبكة قصته.

ويستطرد قائلاً: ” إنني أصرح هنا بدون مواربة، أن هيئة تحرير صحيفة ( الشرارة ) عندما طلبت مني إعداد هذا البحث، وضعتْ يدَها على الرجل الخطأ، وكان الأجدر بها أن تبحث عن مطلبها عند غيري .. ولكنني قدّرت لهذه الهيئة ثقتها وحسن ظنّها، فهل تراني بالغاً بتلك الثقة مستوى حسن الظن؟! وإنني أعلم أنني بهذا البحث الموجز لن أزف جديداً لأولئك القراء الذين هم متفوقون عليّ في هذا اللون الأدبي، لكنني ببحثي هذا لا أستهدف إلاّ القراء المستجدين ذوي الطاقات الأدبية الشابة، التي يستهويها فن كتابة القصص، والتي أشعر – ولعلي محق في هذا الشعور – أن وجدانها يمور بالفن القصصي، وهي تبحث عمّن يدلها ولو على بعض معالم الطريق، ثم عمَّن يفسح أمامها آفاق النشر.”

عاشق العلم والفكر

وإذا أنعمنا النظر في هذه ” التوطئة ” فإننا نجد التواضع نفسه والصراحة التي لا يقولها إلاَّ من كان مغرماً بحب الحقيقة .. فنراه يصف ذلك البحث بأنه بحث مبسط يلقي بعض الأضواء على شؤون القصة. وقد كان بمقدوره أن يقول متباهياً: إنني بحثت في مجموعة من المراجع، وفي مؤلفات وكتب قديمة صدرت في زمن لا يهتم بجمعها إلا الذين نبت حب العلم في قلوبهم .. وأنني اخترت أوعر الطرق، وبذلت الكثير من الجهد والوقت .. إلخ.

ومن يتأمل ذلك البحث يجد أن كاتبنا وأديبنا بامطرف، قد بذل فيه حقاً الكثير من الجهد والوقت، لا يصبر عليه إلاَّ قليلون .. وأنا على يقين لو ألف هذا البحث غير هذا العاشق الولهان للعلم والفكر لكانت مقدمته تنويهاً بما لاقى من صعاب ومشاق، ولكن التعلق الشديد نهج لا يسلكه إلاَّ من يرجو الجزاء من خالق الأكوان.

لقد تناول الأستاذ بامطرف في بحثه هذا نشأة القصة القصيرة منذ مطلع القرن التاسع عشر، حين غدت عملاً أدبياً رفيعاً، وتحدث بشيء من التفصيل عن الكتَّاب الرُّوَّاد، والأساليب التي ابتدعوها في هندسة الأقصوصة، وعن الفلسفة التي تكمن خلف أساليبهم.. ووقف مطولاً أمام ” بو شكين ” و ” جوجل ” في روسيا، و ” ادجاربو ” في أمريكا، و” بلزاك ” في فرنسا، وقام بشرح العناصر الأساسية للقصة القصيرة.

وقد برهن بامطرف على طول باعه في تقنية القصة في دراسة لا تقل دقة عمّا يصنعه المختصون، حيث شرح خصائص القصة وأسرارها، فأكد أن القصة لا بدلها من جودةٍ في كل شيء، جودة في اللغة، وفي حبك الحوادث، وفي الوصف، وفي التحليل، وفي تنوع المشاهد، وفي المفاجآت، وفي الاستئثار بذهن القارئ، حتى يبقى متعلقاً بها من أولها إلى آخرها.

وفي ختام هذا البحث القيِّم، توجه الأستاذ بامطرف بالكلمات التالية لقراء صحيفة ” الشرارة ” .. (أود لك أيها القارئ الهمام المتطلع أن تغدو ذات يوم كاتب قصة، يشار إليك بالبنان، نجاحاً وتوفيقاً فيما سوف تستقبله في أيامك).

من النظرية .. إلى التطبيق

ولعل الأستاذ بامطرف أراد أن يثري ويعمق موقفه، وأن يعطي دروساً لنص القصة بعد أن أشبعه نظرياً في بحثه ” قصة القصة “، أو حاول أن يشكل نوعاً من التسخين الذي يمارسه اللاّعب قبل خوضه المباراة الكبرى، فاستطاع في زمنٍ قصير أن يراكم عدداً ضئيلاً من القصص لايتجاوز الخمس، متفاوتة الحجم طولاً وقصراً، ألفها حديثاً – فيما يبدو – ونشرها تباعاً في صحيفة الشرارة، وهي على النحو التالي:

ويعترف أستاذنا الفاضل بامطرف في بحثه سالف الذكر، أنه ليس من كتّاب القصة المحترفين، وإنما كانت له أيام الشباب محاولات بسيطة في هذا الميدان، ونحن في واقع الأمر لم نعثر إلى الآن على شيئٍ من تلك المحاولات، لربما كتبها تحت اسم مستعار، أو يكون صرف النظر عنها، لأنه كتبها بقناعة غير مؤرقة. ويحدونا أمل كبير في أن تعثر أسرته الكريمة عليها في مكتبته الخاصة، أو بين دفاتره القديمة، لعلها تلقي لنا الكثير من الأضواء على شخصيته القصصية، وهويته وأسلوبه الخاص.

كتب الأستاذ بامطرف تلك القصص، ولم يحاول معاودة الكتابة القصصية من جديد فيما نعلم، ولو أنه ظل يرسم خطه البياني التطوري لكان له اليوم شأن عظيم بين كتّاب القصة القصيرة في الوطن العربي.

وفي هذا العدد الضئيل من القصص التي كتبها بامطرف نرى بصمات ” موبسان ” وطرقه الفنية الاختزالية، وتجريداته واضحة للعيان في مجمل قصصه .. جملة قصيرة مسبوكة بإحكام، يلهث بعضها إثر بعض بانسياب ذكي .. يستعمل الانتقالات النفسية لأبطاله بشكل دقيق ، مستفيداً من كل مايمكن أن تمنحه التجارب التقليدية الغريبة من فُرص جيدة.

فهو يعتمد أحياناً على الحوار للعبور من لحظة إلى أخرى، دون أن يؤثر هذا الحوار على مسار الحدث وطبيعة تطوره المنطقي، ويعتمد الأستاذ بامطرف في معظم قصصه على الإسقاطات التاريخية، وعلى كل مايمكن أن تمنحه الأسطورة من أساليب تعبيرية جديدة، ومن مضامين فكرية، تجد معادلها الموضوعي في عصرنا الراهن.

وهناك جانب آخر لابد من إيراده، وهو أن حصيلة الأستاذ بامطرف من اللغة الإنجليزية جيدة جداً، وقد ساعدت هذه اللغة على قراءة الأدب الغربي، وقراءة الإنتاج العالمي الحديث، وظهر ذلك جلياً في بعض المجالات التي بدا اهتمامه بها مؤخراً، كالقصة القصيرة، والمسرح، وأدب الطفل…

وإنني لا أستغرب عدم ميله للترجمة مع قدرته الواسعة، وتمكنه من ممارستها بكفاءة واقتدار.

ألّف بامطرف تلك المحاولات القصصية الأولى فقط، ولم يصمد في متابعتها طويلاً، ثم انصرف عنها إلى عالم الدراسات والبحوث، وكأنه يضع كتّاب القصة عندنا أمام مسئوليتهم، عندما رأى أنهم يسيرون في هذا الدرب بخطوات واهية مشلولة.. وحسناً فعل، فقد سجلت هذه الندوة القصصية اتجاهات وانطباعات على جبين القصة القصيرة الحضرمية فيما بعد.

والواقع أن أهمية بامطرف في ميدان القصة القصيرة لا تقاس بالقيمة الفنية لما أنتج من قصص، وإنما تقاس بتغييره لاتجاه الأدب القصصي، وتوجيهه لمساره وجهة جديدة، سواء عن طريق بحثه ” قصة القصة ” أو عن طريق النماذج العملية المتمثلة في قصصه هذه.

وقد نجح الأستاذ بامطرف فعلاً في تغيير مسير الكتابة القصصية بوجه عام، ونلمس هذا واضحاً في ظهور عددٍ من القصاصين من الجيل الجديد، الذين استقوا من قصصه ومن بحثه جذوة التطلع نحو المستقبل. فلم يكد يمضي على محاولته هذه زمن يسير حتى بدأت في الظهور عدد من القصص القصيرة، تنشر وتدفع بنفسها إلى الساحة الأدبية .. ثم تبعتها صدور مجاميع قصصية لمجموعة من الكتاب الشباب، ورسخت أقدام الكتابة القصصية في حضرموت بشكل عام وهذا في – رأيي – هو الإنجاز الكبير الذي حققه الأستاذ بامطرف.

هذه ملامح دُرنا حولها على ساحل الذكريات مع الأستاذ بامطرف، وعلى إسهاماته الرائدة في تطوير القصة القصيرة. تأملنا من بعيد، ولعل هذا التأمل يترك انطباعاً وعزماً لغيرنا للدخول في لُجتها، فما أشد حاجتنا إلى دراسة موضوعية منصفة تبين لنا ما لبامطرف وما عليه .. على أن ينهض بها – ضمن مشروع شامل – فريق من الباحثين، يتمتع بالتكامل في التخصصات، والدأب في التوفر على مصادر البحث، حتى تعرف النابتة المتعلمة الجديدة أنها غير مقطوعة الأوصال.

وبعد .. فهل قلت كل ما أمكن من ذكريات نحو الأستاذ بامطرف؟ كلا! .. لقد بقي شيء كثير.. وكل الخير في جوف الفراء كما تقول العرب في أمثالها. ومع ما كتب أو سيكتب عن بامطرف، فإنه يبقى منجماً للمعارف.

رحم الله الأستاذ بامطرف، وأثابه نعماً ومآباً طيباً على ما أدّاه للوطن وللمجتمع من ثقافة، وما منحه لهذه البلاد من أدب وتأصيل لمعاني العلم الثرة المميزة.