وصف لبعض النقوش التي تم العثور عليها في الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية .. (ج. جي هولتون) و(ج. سميث) .. J. G. Hulton and J. Smith

ترجمة

د. خالد عوض بن مخاشن

مجلة الجمعية الملكية الآسيوية لبريطانيا العظمى وإيرلندا

المجلد الخامس العدد الأول 1839 (من صفحة91 إلى صفحة 102)

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 6 .. ص 32

رابط العدد 6 : اضغط هنا

النقوش المرفقة بهذه الدراسة الوصفية عُثر عليها في محيط بلدة (الديس) وهي بلدة بدوية تبعد ساعات قلائل عن (رأس شرمة) الواقع على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية. وصف السكان المحليون الذين أتوا إلى سفينتنا تلك البلدة بأنها كثيرة السكان وخصبة تكثر فيها زراعة شتى أنواع الخضار والفواكه كما أخبرونا أن المنطقة بها العديد من المباني القديمة التي تنتشر فيها كتابات لا يفهمها العرب مما أثار في نفوسنا الرغبة في معاينة تلك المباني بأنفسنا.

ولكي يُؤمِّن رحلتنا الاستكشافية هذه، قام الكابتن هنز Captain Haines بإرسال مُرشدنا، وهو من أبناء تلك المنطقة، إلى الشيخ الحاكم طالبًا منه أن يمدنا بأحد جنوده وببعض البدو ليرافقونا. رد الحاكم برسالة طلب فيها منّا مبالغ مالية باهظة وطلب أرزًا ونحاسًا وأشياء أخرى حددها بدقة متناهية مثل أجرة الحماية وغيرها. بالطبع رفضنا هذا ولكن بتأدب شديد. جرت فيما بعد بيننا وبينهم حوارات عديدة، وفي آخر الأمر شعروا بالندم مما أظهروه من جشع حرمهم – بدوره – من بعض الهدايا التي كنا ننوي إحضارها لهم من السفينة بل شعروا بخجل شديد مما بدا منهم بعد أن عرفوا ما حفانا به الآخرون من الكرم وحسن الضيافة منذ أن غادرنا المكلا.

غادرنا شرمة دون أن نعثر على أي شيء يذكر سوى بقايا صهريجين لخزن المياه يشبهان في شكليهما وبنائِهما إلى حد بعيد تلك الصهاريج التي وجدناها في قمة جبل حصن الغراب. كما يبدو أيضًا أن هناك بقايا لقلعة وبلدة صغيرة بالقرب من ذلك الرأس البحري، ولكن تعاقب السنين قد أتى عليهِما تمامًا ولا يكاد يُرى سوى القليل من آثارِهما. في (القسيره) كُنَّا أكثر حظًا، فبالرغم من بُعد المسافة التي قطعناها، فإن الحصول على معلومات حقيقية عن منطقة واعدة أثريًا وربما لا تسمح الظروف بزيارتها مرة أخرى، يُعد أمرًا مثيرًا للاهتمام من وجهة النظر الأثرية.

بعد تلقينا الموافقة من الكابتن (هنز) تحركت أنا و(السيد سميث) من منطقة (القسيرة) في رحلة مملة امتدت حوالي خمسة عشر ميلاً، مارِّين بمناطق ريفية سهلية جرداء. توقفنا الساعة العاشرة مساء لنقضي ليلتنا تحت بقايا جدران قلعة قديمة, وفي صباح اليوم الثاني انطلقنا لنبدأ بحثنا عن الآثار. لسوء الحظ لم يكن لدى البدو المرافقين لنا أية معلومات عن الآثار ولا الكتابات النقشية التي أخُبِرنا عنها حين كنا في السفينة، ولكن تذكّرنا اسم أحد الذين أتوا إلى السفينة طالبًا مساعدة طبية وأخبرناهم – أي مرافقينا – عن اسم موقع سكنه، ولحسن حظنا أن موقع سكنه كما علمنا منهم، ليس بالبعيد من المكان الذي نحن به. لقد وجدنا ذلك الرجل على قدر عالٍ من الأدب والامتنان فقادنا إلى كل مكان يعتقد أنه ذو شأن بالنسبة لنا. لكن معرفة هذا الرجل، كمعرفة غيره من إخوته العرب، مقتصرة على مشاهداته وما تناهى إلى سمعه من أحاديث، ومثلهم أيضاً يفسّر ما يراه من حصون وقلاع ونقوش وصهاريج مياه بطريقة بسيطة جدًا معتبرًا هذه الآثار شواهد على عظمة وتفوق الفرنجة الذين يسود الاعتقاد هنا أنهم هم من بناها كما يسود أيضًا ذعر وخوف خرافي منهم.

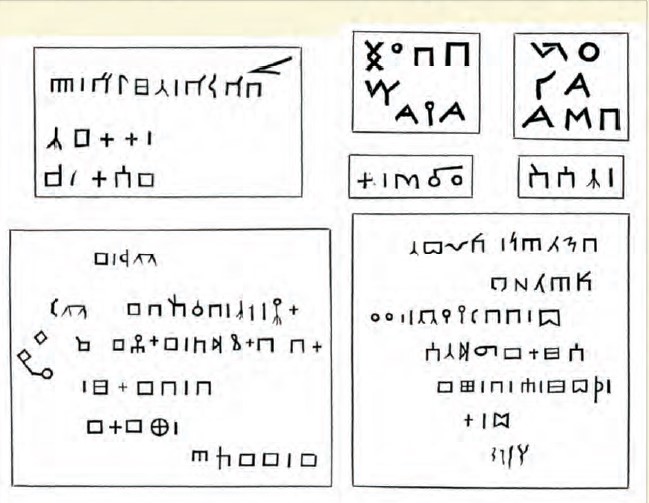

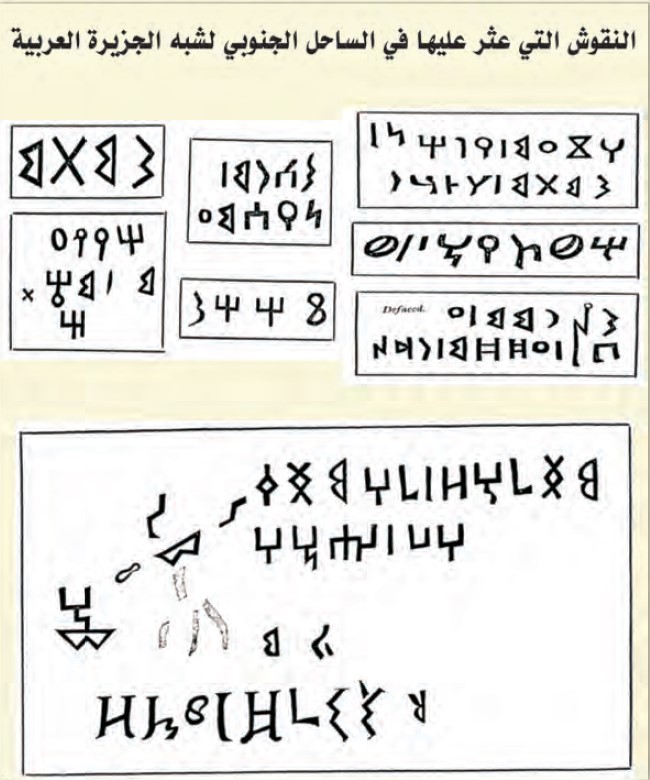

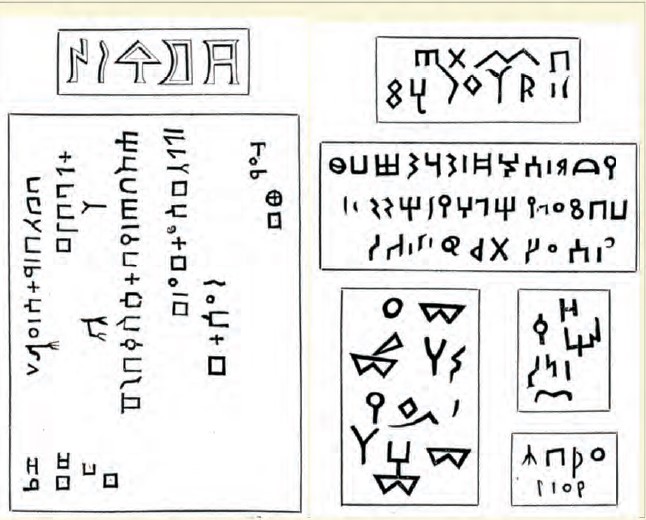

في الواقع لم نستطع الحصول على أية معلومات منهم سوى أسماء الأماكن. توجد هناك قلعة تسمى (حصن المعيملة). إن حجم وتصميم ذلك الحصن وطبيعة المواد التي استُخدِمت في بنائِه لا توحي بأنه كان حصنًا منيعًا قادرًا على الصمود وهو الآن منهارٌ تمامًا. بعد ذلك ارتحلنا إلى منطقة مجاورة تسمى (حمم) ووصلنا أخيراً إلى جبل (العليدمة)، ذلك المكان الذي قيل لنا: إن به نقوشًا. عندما صعدنا إلى منتصف الجبل بارتفاع حوالي 200 قدم، وجدنا كهفًا فسيحًا وعلى جدرانه آثار وبقايا كتابات كُتب معظمها باللون الأحمر، وكُتِب بعضها باللون الأسود، لكن السنين قد فعلت بها الأفاعيل، وكثيرٌ منها يكاد يكون قد انطمس ودرس وبعضها لاتزال صامدةً عصيةً على الدهر فبمجرد رش الماء عليها وإزالة الأتربة المتراكمة فوقها تظهر ألوانها زاهية وكأنها كُتبت للتو. لقد أدهشنا كثيرًا ذلك التشابه بين هذه النقوش وتلك التي اكتشفناها في حصن الغراب، ولكن بمقارنة أكثر دقة يتبين أن الأحرف عمومًا في كل النقوش متشابهة غير أنه توجد أحرف قليلة في هذه النقوش الأخيرة لا مقابل ولا شبيه لها في نقوش حصن الغراب، فالأسلوب الذي اُستُخدِم في كتابة هذه النقوش موغل في القدم ولم يعد له وجود أبدًا على الأقل في هذا الجزء من شبه الجزيرة العربية مما يُثير كثيرًا من التساؤلات والتخمينات عن الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا هم من قاموا بكتابتها.

إن خصائص وصفات هذه النقوش تبدو أقرب إلى خصائص النقوش الحبشية أكثر من قربها إلى أية نقوش أخرى معروفة في أيامنا هذه. وبالعودة إلى تاريخ شبه الجزيرة العربية، نجد أنه قبل احتلال الفرس لليمن بقيادة أنوشيروان (كسرى الأول)، كانت هذه البلاد الخصبة تحت سيطرة الأحباش. وقد فتنت هذه الأرض بجمالها الأخاذ الكثير من الأحباش فاستوطنوها واستقروا بها. وبالاعتماد على هذه الحقائق، يمكننا الاعتقاد بأن هذه النقوش والآثار تعود لهؤلاء الأحباش، خصوصًا أننا نعلم بأن الأحباش تجار مغامرون يمتلكون من المواهب والمهارات ما يمكنهم من بناء حصون بتصاميم رائعة كتلك التي في حصن الغراب والتي لا يستطيع السكان المحليون في هذه المناطق أن يصمموا أو ينجزوا مثلها. ولكن يُفترَض علينا أن نلزم الصمت تجاه كل هذه التساؤلات ونترك الإجابة عنها لذوي الاختصاص والمؤهلات ليقولوا كلمتهم الفصل فيها. على أن أشير هنا إلى التشابه في الأسماء بين حصن غراب وبيت غراب فالاسم الأول يشير لقلعة، في حين يشير الأخير لقبيلة تعد من أقوى قبائل الحموم ومن أكثرها عددًا.

عندما سألنا أحد أفراد تلك القبيلة عن أصل اسمهم هذا، قال: إن أجداده أتوا من حصن غراب وإنه لا يعرف ذلك المكان ولكن سمع عنه. وإذا صحت هذه الأقاويل، يمكننا الاستنتاج بأن هذه القبيلة الموجودة هنا هي فرع من قبيلة أخرى هناك وربما جذبتها خصوبة هذه الأرض، مقارنة بأراضي حصن الغراب، هذا الفرع من تلك القبيلة. الأرض المحيطة بمنطقة (حمم) قاحلة والجبال جرداء ولكن ما إن تدخل إلى الأودية، حتى يتغير المشهد فجأة وتسعد العين برؤية مناظر خلابة من الخضرة صنعها الإنسان بالكد والزراعة، ففي كل جوانب الوادي يمكن مشاهدة بساتين مثمرة من أشجار النخيل وأحيانًا تجد مساحات واسعة جدًا من الأرض مزروعة بالبصل والثوم والبطاطس الحلوة وأنواعًا مختلفة من البطيخ والتوت، أما أشجار النبق وأشجار النارجيل فثمارها وفيرة هنا.

بعد بحثنا عن أشياء أخرى قد تكون مثيرة للفضول، غادرنا بلدة (حمم) منتصف النهار وبدلًا من أن نعود مباشرة إلى (القسيره)، سلكنا طريقًا قريبًا من سلسلة جبال (عسد) البعيدة وبعد عناء كبير ومجازفة وصلنا أخيراً إلى (قلعة أو حصن معبر القديم) في حوالي الساعة الثانية عشرة مساء.

إن ما جعلنا نغير خط سير رحلتنا إلى هذا الاتجاه ما قاله لنا السكان المحليون عن طبيعة هذه القلعة فقد قِيل لنا: إنها بُنيت من أحجار منحوتة وهي في حالة جيدة، إضافة إلى ذلك الأمل القديم الذي ما فتئ يُراودُنا بأن نجد نقوشًا هناك. أثناء قيامنا بالبحث عن النقوش أُصِبنا بخيبة أمل، فلم نستطع أن نعرف من الناس أين موقع تلك النقوش ولم نعلم منهم فيما إذا كانت فعلًا موجودة أم لا. ولكن حماستنا في البحث عن هذه الآثار لم تخبت؛ لمعرفتنا أن الكثير من العرب لا يستطيعون التعرف على هذه النقوش حتى وإن رأوها من قبل كونها مختلفة عن الكتابة العربية الحديثة التي لا يعرفون كتابة أخرى سواها. وهذا ما حصل فعلًا في بلدة (حمم)، عندما اكتشفنا بالصدفة بعض النقوش المنحوتة في صخرة ملقاة على جانب الطريق وتوقفنا لنسخ تلك النقوش، فإذا بالبدو يسألوننا باندهاش شديد ماذا كُنّا نكتب من تلك الصخرة وحين أخبرناهم بأننا ننسخ ما عليها من كتابات نقشيه لم يصدقونا. وبعد أن نسخنا تلك النقوش، أخذني أحدهم ليُريني صخرة أخرى، قال: إن بها بعض الكتابات ولكن تبين لي أنه لا توجد في هذه الصخرة أية كتابة وإنما علامات وخطوط طبيعية في سطحها. وحين أخبرته بهذا ضحك، وقال إنه لا يعلم عن هذه الكتابات التي نبحث عنها.

حصن (معبر) قوي جدًا وبُني من الحجارة والطين على نحو جيد، رغم أن تلك الحجارة لم تكن منحوتة كما قيل لنا. لا توجد في هذا الحصن فتحات للمدافع وإنما به فتحات لبنادق المشاة القديمة وبنادق الفتيل (بوفتيلة). تصاميم بناء الحصن تصاميم دفاعية واخُتير موقعه على نحو رائع ومثير للإعجاب، فقد بُني على ربوة مرتفعة تجعله متحكمًا تمامًا في ثلاثة أودية خصيبة وتنتشر فيها بساتين نخيل كثيفة جدًا. يُقال إن هذا الحصن هو أحد الحصون التي بُنيت لحماية طريق التجارة إلى حضرموت، إذ توجد حصون كثيرة مشابهة في بنائِها وتصاميمها لهذا الحصن، وتلك الطريق لاتزال سالكة إلى الآن وتمر من تحت الجدران المهدمة لتلك الحصون المنتصبة على رؤوس القمم والجبال. إن المسافة من هذا المكان إلى (قسره) حوالي خمسة أو ستة أميال.

خلال قيامنا بإجراء المسح للساحل، سمعنا أيضًا أن هناك نقوشًا أخرى على بعد أربعين ميلًا إلى الشرق من (حمم) فانطلقنا أنا و(الملازم سانديرز) Lieutenant Sanders و(السيد سميث) بعد أخذ الموافقة من الكابتن هنز إلى ذلك المكان لنسخ هذه النقوش، وبعد أن قمنا بدراسة بقايا آثار حصن (المصينعة) الواقع بالقرب من الساحل على رابية صغيرة منعزلة. لم يتبقَ من ذلك الحصن غير جدران الأساسات التي بُنيت من حجارة منحوتة أُلصِقت ببعضها جيدًا بوساطة الطين. كل ما يحيط بالحصن يشهد بأنه موغل في القدم. ُبني هذا الحصن للدفاع عن قرية يمكن الآن الاستدلال على وجودها هنا بالنظر إلى طبيعة الأرض، فالتربة هنا لينة وسوداء بها أجزاء من قطع زجاجية وأخرى نحاسية منثورة هنا وهناك، وهذه مؤشرات توجد في معظم المدن القديمة المنتشرة على سواحل شبه الجزيرة العربية.

بعد أن مشينا مسافة اثني عشر ميلًا وصلنا إلى (نخل ميوك) وهي بستان صغير من أشجار النخيل يقع في سفح سلسلة جبلية شاهقة شرق وادي (شخاوي). من هنا بدأنا في الصعود وبعد أن وصلنا إلى ارتفاع 1500 قدم، وجدنا كهفًا واسعًا وفي أجزاء من هذا الكهف وجدنا نقوشًا كُتبت بنفس اللون الأحمر كتلك التي وجدناها في (حمم). قيل لنا: إنه توجد بئر أسفل الكهف مباشرة، ولكن تبين لنا أنه صهريج لحفظ الماء وليس بئرًا، وهذا ما يؤكده موقع ذلك الصهريج وعدم احتوائه على مياه وهو الآن ممتلئ بالأحجار والنفايات.

أما الأراضي المجاورة لهذا المكان فهي قفار جدباء موحشة باستثناء بستان واحد أو بستانين صغيرين من النخيل يطلان من إحدى زوايا الوادي البعيدة. قيل لنا: إنه بعد سقوط الأمطار، ينمو بعض العشب هنا وعلى قلته، إلا أنه يُغري البدو على إحضار قطعانهم إلى هذه التلال وخلال فترة الرعي هذه يقطنون هذا الكهف والكهوف الأخرى التي يرونها مناسبة لسكنهم.

بعد أن أمضينا ليلتنا في هذا المكان وتحت حماية عدد قليل من البدو المنتمين لقبيلة (المناهيل)، انطلقنا في وقت مبكر من صبيحة اليوم الثاني عائدين وسالكين نفس الطريق الكئيبة الموحشة التي قادتنا إلى ذلك المكان.

النقوش التي عثر عليها في الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية

المؤلفان (ج. جي هولتون) و(ج. سميث) هما ضابطان من البحرية الملكية البريطانية، وقد قام الأول بجمع معلومات معجمية عن اللغة الجبّالية، التي يستخدمها سكان جزيرة الحلانية (كوريا موريا) ونشرها عام 1836 كأول باحث غربي يشير لهذه اللغة (المترجم).