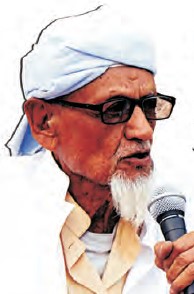

حوار مع المؤرخ السيّد جعفر محمد السقّاف

حوار

أ. صالح حسين الفردي

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 6 .. ص 36

رابط العدد 6 : اضغط هنا

عندما عزمْنا على الرحيل إلى مدينة سيئون قاصدين الاستئناس بالحديث مع المؤرخ والأديب الأستاذ جعفر محمد السقاف، ضمن خطة التوثيق التلفزيوني لمركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، كنّا نطوي الطريق من مدينة المكلا حاضرة حضرموت طيًّا .. كيف لا؟! ونحن ندرك مكانة وقيمة الأستاذ السقّاف ونعلم مدى مايختزنه من ذكريات ومواقف وتاريخ لحوادث عرفتها حضرموت منذ مطلع القرن العشرين وكان ولم يزل ـ أطال الله في عمره ـ في العديد منها عنصرًا من عناصرها الفاعلة، والبعض الآخر شاهدًا أوراصدًا وموثّقًا ومسجِّلًا ومؤرِّخًا.

والأستاذ جعفر محمد السقّاف يقترب من عامه المائة في عمره المديد إن شاءالله، فهو من مواليد مدينة سيئون في أجواء عام 1918م تلقّى تعليمه الأوّلي في مدارس النهضة العلمية ثمّ في معهد جامع طه وزاوية محمد بن هادي بمدينته الأثيرة ودرّة الوادي سيئون.

في عام 1947م انخرط في سلك الوظيفة العامة كموثّق محاكم ، ثمّ مسجّل للجمعيات لينتقل بعد ذلك كمساعد مدير في إدارة الثقافة ليتقلّد أخيرًا مشرف مركز المخطوطات للأبحاث الثقافية.

للأستاذ جعفر محمّد السقاف مشوار طويل من العطاء وسنوات مجيدة من الألق والإبداع في مجالات الحياة؛ إذْ شارك في أربعينيات القرن الماضي في أبرز الأندية والمجلات الأدبية كنادي الشباب والنهضة بسيئون، وفي الخمسينيات والستينيات قدّم أبحاثًا متنوعة إلى المجلات وإذاعة عدن.

تلقّى دورة في مكتبات جامعة القاهرة، واشترك في الندوة العلمية للحضارة بعدن، والمؤتمر الثالث العربي للمجلس الدولي للوثائق بالعاصمة الليبية طرابلس في العام 1975م، وأسهم في كثير من المؤتمرات للكتّاب والأدباء العرب.

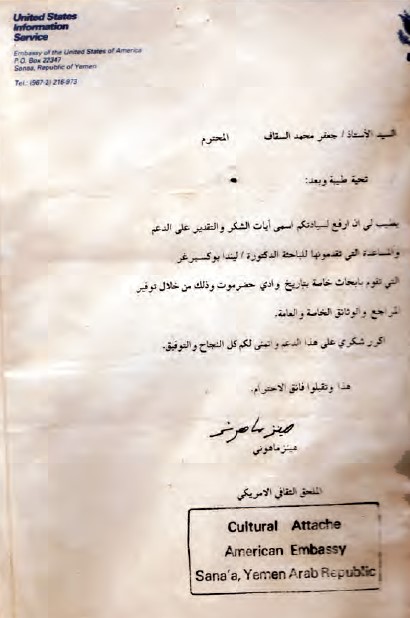

يهتمُّ الأستاذ جعفر محمّد السقاف كثيرًا بالأبحاث الثقافية التراثية، وقد نشرت له العديد من الكتب والأبحاث، وزارَ معظم البلدان العربية.

تولَّى سكرتارية فرع اتحاد الأدباء والكتّاب بوادي حضرموت للفترة بين عامي 1973 – 1979م.

في هذه الصفحات القادمة من مجلة (حضرموت الثقافية) سنحاول أنْ نستجليَ هذه الذاكرة التاريخية الزاخرة بكنوز المعرفة والأحداث والمواقف التي عرفتْها حضرموت ولم تزلْ تشغلنا في مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر ونعمل على رصدها ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا.

• بداية، نحن سعداء أن نكون معك أستاذنا العزيز المؤرخ جعفر محمد السقّاف في هذه الغرفة التي تحمل عبق التاريخ وروح الاهتمام وعشق البحث في التاريخ والتراث الحضرمي، دعْنا ننطلق في حوارنا من البدايات، فأنت من مواليد عام 1918م، فنريدك أن تحدِّثنا عن هذه البداية؟.

– الحمد لله الذي تكرّم علي بهذا اللقاء الذي تجريه معي، فما أسعدني أن يكون الحوار لمركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، هذا المركز الذي جاء ليخدم تراث حضرموت وتاريخها وأمجادها وتوثيقها، فهذه ميزة لهذا المركز لم يسبق إليه أحد من قبل، ولا شك أنه سيحالفه النجاح، خاصة ومشرفه هو الشيخ محمد بن سالم بن علي جابر ابن المدينة المستنيرة خشامر، ورئيسه هو الأستاذ الدكتور عبدالله سعيد الجعيدي الأكاديمي المحبّ لتاريخ حضرموت، وأحمد الله أنني – اليوم – أجري هذا اللقاء التوثيقي، تحت عنوان: (جعفر يتذكّر)، ولأنه لا يوجد من يوثّق هذا التاريخ إلا مثل هذا المركز، فأنا – كموثّق – سعيد جدًّ، فلقدْ بدأْتُ حياتي موثّقًا في المحاكم الشرعية، وأعود اليوم لتذكُّر الماضي المجيد، وأشكر لكم تحمل أعباء السفر من المكلا والوصول إلى سيئون.

• نحن لنا الشرف أن نصل إليك، أستاذنا العزيز، الوالد محمد بن حسين السقّاف، ماهي صفاته، وماهي الذكريات التي لم تزل عالقة في ذهنك عن هذا الوالد الكريم؟.

– والدي كان مُغرَمًا بالخط، وأوَّلُ ما خطَّ هو القرآن العظيم، ثم ديوان السيد الحبيب محمد بن علي بن حسين الحبشي ومولده، فنحن لنا صهارة مع هذا الإمام الكبير، فوالدي نشأ مع الحبيب الحبشي، فأغرم بالمخطوطات، وكذلك انضمَّ إلى فرقة منشد الإمام الحبشي المغنّي بكران باجمّال، وهو من كبار المغنِّين، وله تراث كبير في الأغاني الشعبية ويُعَدُّ مثالًا رائعًا للتواشيح والألحان القديمة، فوالدي متعدِّدُ المواهب، إضافة إلى موهبته في الشؤون التجارية، فأنا تشبَّهْتُ بوالدي، والمَثَلُ السائر يقول: ومن يشابه أباه فما ظلم.

• الوالد هل غادر حضرموت، فانتقل إلى المهجر الإندونيسي، وكيف كانت رحلته إلى هناك؟

– في تلك الفترة التي عاش فيها الوالد كانت عصر ازدهار حضرموت، فالاقتصاد الحضرمي مزدهر، تصوَّرْ أنه قدْ صُكَّتْ في داخل وادي حضرموت ثلاثُ عملات نقدية من الفضة والنحاس: عملة الكاف، وعملة ابن سهل، وعملة ابن عبدات. هناك أطنانٌ من الفضة والنحاس تحمي اقتصاد حضرموت، الذي لا يحتاج إلى غطاء، فوالدي عاش في هذه الفترة التي كانت تأتي حضرموت السيولات النقدية من المهاجر في جنوب شرق آسيا والملابس الحريرية من شنغهاي والحلويات والمأكولات من جاوا وغيرها، عصر ازدهار اقتصادي نتج عنه ازدهار ثقافي وحضاري. فوالدي كان ميسورَ الحال، وكنا في ذلك الوقت قبل اختراع السيارات كانت سيئون مليئة بالخيول المطهّمة لدى الأسر، وكُنّا منها، وفي العِيدِ يعملون مسابقات لهذه الخيول، في مكان اسمه (صقره)، وبعد أن ظهرت السيارات جُلِبَتْ إلى حضرموت، فكانت سيئون تعيشُ تطوُّرًا حضاريًّا، والدليل على ذلك ما تشاهده ـ اليوم ـ في الفنِّ العمراني، كبيت (بن قالة)، وبيت الحبشي، وبيوت الكاف في تريم، إلى جانب انتشار المكتبات واقتناء المخطوطات، كمكتبة الإمام الحبشي، وآل السقّاف، وانتشرت ظاهرة الكتابة وتسجيل المخطوطات قبل ظهور الطباعة، وبعد ظهورها جلبوها أيضًا.

• حدّثتَني أنّ للوالد مؤلَّفًا عن الحركة التجارية والمصرفية؟

– نعم للوالد مؤلَّف عن المعاملات التجارية، فحضرموت كانَ ـ تقريبًا ـ نصفُ سكانها يومئذ في جنوب شرق آسيا، وكانت لهم معاملات بنَوا من خلالها المدارس والمساجد، وكلُّ ذلك كان من السيولات النقدية التي كانتْ تأتي من شرق آسيا أيام الاستعمار الهولندي، فوالدي عمل كتابًا في هذا الموضوع عن كيفية تحويل العملات وصرفها وأسعار البضائع التي ترسل من جاوا إلى هنا، وهو كتاب خاص بالحركة التجارية والاقتصادية.

• في طفولتك الأولى حين بلغْتَ الخامسة أو السادسة بالتأكيد كان الوالد يصحبك إلى بعض (المعلامات) كبداية للتعلّم لديك والدراسة.

– في عام 1336هـ كانَ والدي يأخذنا إلى رباط الإمام علي بن محمد الحبشي، الذي توفي وخلفه فيه ابنه (محمد) وأبقى كل تراث الإمام، فتأثرت بهذا الموروث الروحي، وفي 1355هـ ـ 1936م ارتبطْتُ بالسلاطين: علي بن منصور وأولاده حسين وبدر وغيرهم.

• مَن الأساتذة الذين تعلّمْتَ عليهم القراءة والكتابة ؟ هل تتذكّر أحدًا منهم؟.

– نعم، أتذكّر منهم الأديب علي أحمد باكثير في مدرسة النهضة، وكان خطّاطًا، وكان شيخُ باكثير في الخط الأستاذ محمد عوض بافضل من تريم، غيرَ أنّ باكثير قد تفوّق على شيخه في الخط، فالأستاذ بافضل قد كتب بيتًا في السبّورة على باكثير قال فيه:

عليٌّ من نوادر ذا الزمان نحصنه بآيات المثاني

ومن أساتذتي أيضًا السيد علوي بن عبدالله السقّاف، والشاعر صالح بن علي الحامد والمؤرخ ابن عبيداللاه.

• بعد مرحلة التعلّم دخلت مرحلة العمل، حدِّثْنا عن أول محطة في حياتك العملية؟

– أول محطة عملية كانت لي في الصحافة عام 1944م، فيومها كان في سيئون وخلال الحرب العالمية الثانية كنّا نصدر ثلاث صحف بخط اليد، ولدينا نادي للشباب يرأسه حسين بن شيخ الحبشي، وأصدرنا صحيفة أسميناها (زهرة الشباب) ثم خلفه الصبّان، وفي المجاعة غادر الصبّان فتولّيت رئاسة تحريرها، وكنت أكتب فيها دارسات أدبية ونقدية، إضافة إلى تغطية أحداث الحرب العالمية الثانية، كلّ جبهات القتال كتبْنا عنها، حتى عندما نزل الحلفاء في (نورماندي) ومنتقمري في العلمين، ونغطي اجتماعات الرؤساء (ونستون تشرشل بريطانيا، وروزفلت أميركا، وستالين الاتحاد السوفيتي، وشان كاي شيك من الصين الشعبية) كان لدي صورهم واجتماعاتهم.

• هل مصادر معلوماتكم كان من السماع للإذاعات في تلك الفترة؟

– كانت فعلاً من المذياع، ولكن كانت الـ (بي بي سي) ترسل لنا، مثلاً: جبهة القتال في سيج فرد، وفي مجينو وستالنجراد، كلها خرائط عندي، وأنا في كل يوم جمعة أخرج إلى مركز (بن عبيداللاه)، ويأتي الزعيم أبوبكر بن شيخ الكاف، والآخرون فأعطيهم أخبار الحرب في أسبوع، وأبسط قدَّامهم جبهات القتال، وأقول لهم مثلاً: رومل الآن في العلمين، ويوفل ومونتقمري، وغيرهم أشرح لهم يوميات الحرب، وعندي – الآن- أصغر مذكرة في العالم تحمل أخبار الحرب العالمية كلها، كتبتها بخطي، فمثلاً نزول الجيش الأحمر الروسي والفيلق الأزرق الأسباني، وآخر اختراع القنبلة الذرية، ونهاية الحرب العالمية الثانية.

• كيف كان تفاعل المجتمع في سيئون مع أحداث الحرب؟.

– كان متفاعلاً جدًا، وقد تسبّبَتْ الحربُ في مجاعة، والجميع يتمنى نهايتها.

• شهادتك للتاريخ، هل كان المجتمع يميل إلى الحلفاء أو يميل إلى المحور؟

– كان الناس مختلفين، ولكن هتلر كسب الجماهير؛ لأنه قسى على اليهود، فالبعض كان يردّد عدوُّ عدوِّنا صديقُنا، والآخرون يرون أنّ هتلر تهوّر ويريد السيطرة على العالم الذي لا يمكن لأحدٍ السيطرة عليه، ولهذا نجحتْ فكرة الحلفاء، حتى في الإذاعات فقد كانُوا يسمعون إذاعة لندن ومذيعها يوسف خليل صبّاغ وآخرون يستمعون لإذاعة برلين ومذيعها العراقي المعروف يونس البحري، في ذلك الوقت – أيضًا – كان عبيد صالح بن عبدات قام بثورة ضد الإنجليز، فكان هو مع إذاعة برلين وينصح بعدم الانصياع لبريطانيا، وواجهته بريطانيا في الغرفة حتى قال الشاعر:

ردوش يا الغرفة كما برلين مستر جرامس هو شبمرلين

فالحرب العالمية انعكست على الأوضاع في المنطقة وحتى على الشعراء والشعر الشعبي.

• تجربتك الصحفية المبكرة ومحاولاتك القراءة والتحليل ليوميات الحرب، هل نمَّتْ لديك حبَّ الاطلاع والمعرفة والوعي السياسي؟.

– طبعاً، بعد انتهاء الحرب العالمية، ألقيْتُ محاضرة عن ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا، كيف أنّ مهمته الحرب فقط، وعند انتهائها سلّم الحكم لحزب العمال المعارض برئاسة ايتلي، وأقول للعرب أنتم يا عرب من استلم الحكم معاد سيبه، فتشرشل سلّم الحكم لأيتلي من غير انتخابات؛ لأن مهمته انتهت، فهذا هو المجتمع الأوربي مجتمع الحرية والديمقراطية، وكان الزعيم أبوبكر بن شيخ الكاف معجبًا بالإنجليز وتشرشل خاصة، وكان الزعيم يرعاني ويهتمّ بي؛ لأنّني ممّن يبرزون عظمة بريطانيا، التي لا تغيب عنها الشمس، والبريطانيون يمتازون بالبرودة وهدوء الأعصاب وضبط النفس، كان عندنا ضابط بريطاني اسمه (جونسون)، وهو مساعد المستشار، وكان يلعبُ معنا كرة القدم، فعندما نبّهه السلطان جعفر والزعيم الكاف قائلَيْنِ له: تلعب كرة القدم مع الأولاد، فكان ردّه: لأنّ جدِّي هو من اخترع كرة القدم، التي سيطرتْ على العالم. وقد كنت ألعب في الفريق (سنتر هاف)، وجونسون هو من وظّفنا – فيما بعد – مراسلًا لمحطتي عدن والـ (بي بي سي) بعد الحرب العالمية الثانية، وفي هذه الفترة عملْنا مبارياتٍ في تريم ونشروها، ففي مباراة بحضور السلاطين وبوستيد والشيخ القدال وزير المعارف في السلطنة القعيطية لعبناها في تريم وكسبناها بإصابة، بعد المباراة عملوا حفلة احتج أهل تريم علينا بأن الهدف ليسَ صحيحًا وإنما جاء بخطأ من (اللفري) الحكم، وكنت أنا سكرتير النادي وجونسون الرئيس، فظنّ أنّني سأردّ بحِدّة، فهمس لي قائلاً: لا تردّ بشدّة وإنما قل نحن جئنا وعندنا روح رياضية وهي فيها غالب وغلوب، تأمّلْ كيف هي البرودة البريطانية؟!

• هذه المحطة العملية الأولى، إذا أردنا أن نعرف أين عملت لأول مرّة، غير الهوايات ومراسلة الصحف والمحطات؟.

– أول مجال عمل كان سنة 1947م -1366هـ، بالضبط تم تعييني مفتّشًا للمحاكم الشرعية وضابط تسجيل للوثائق في الدولة الكثيرية، ومن هذا التاريخ وأنا متولّي الوظيفة حتى عام 1984م، فخطّيت بقلمي آلاف الوثائق، وكنت أذهب إلى لوائي تريم والحوطة ننظّم العمل في المحاكم هناك، فكل بيت في الوادي عنده وثيقة بخط جعفر السقّاف وفيها إمضاؤه، وثيقة شرعية: شراء، أو توكيل، أو وصية، أو إثبات وفاة، أو رهن شرعي، وعندما تطورّت الأمور في الدولة الكثيرية وعملوا دستورًا عُيِّنْتُ سكرتير لجنة الدستور، فعملنا على صياغة الدستور والمجلس التشريعي وقانون الانتخابات، كل هذه الفترة لوضع الأساس التشريعي للدولة.

• في فترة الأربعينيات، مَن مِن السلاطين الذين تتذكرهم، قبل عملك في السلطنة أو بعده؟.

– أتذكر أربعة سلاطين، أوّلهم السلطان منصور هذا سنة 1347هـ، هاجر معي والدي للحج مع الحبيب محمد بن هادي والحبيب أبوبكر حسين الكاف من تريم والشيخ محمد بن عوض بافضل وخمسة آخرين، فأنا أتذكره عندما جاء يودّع السادة وغادر مع والدي والبقية على ظهور الجمال إلى المكلا التي يقطعونها في أسبوع، ثم بعده علي بن منصور، ثم جعفر بن منصور، ثم آخرهم حسين بن علي بن منصور، الذي عاصرته كثيرًا.

• بحكم المعرفة، ما هي سماتُ كلِّ واحدٍ منهم؟.

– صفات السلطان منصور أنّه لا يوجد سلطان ولا خليفة تولّى الحكم خمسين إلا هو، وكان يرعاه الحبيب علي الحبشي والعلماء وكان محافظًا جدًّا، حتى إنّه بنى مسجدًا في داخل قصره، وكان متعلّقًا بالعلم والعلماء وصلاح البلاد، فزمنه كان زمن الاستقرار، ولا يوجد قلاقل إلا من الموالية من جنوده الذين يقومون ببعض الأفعال عندما يشح عليهم الزاد، ولكن آل الكاف كانوا يغطّون الميزانية لدى الدولة الكثيرية.

بعده جاء السلطان علي بن منصور فتطوّرتْ في عهده الدولة؛ إذ كان رجلاً مستنيراً يأنس بالعلماء كمحمد الشاطري وصالح بن علي الحامد، فظهرت في عهده المدارس، وفي عهده رفض معاهدة الحماية البريطانية، إلى أن توفّي، ويُقال إن بريطانيا دسّتْ له السمّ، وكان رجلًا يسهر الليل في خدمة الرعيّة، وله اهتمامٌ بالشعر فلديه ديوان عبدالصمد باكثير. وقد استمر في الحكم عشر سنين.

جاء بعده أخوه جعفر بن منصور، وهو شخصية دينية أشبه بالخليفة عمر بن عبدالعزيز، كان يحضر مجالس العلم كلّها، واستمرّ حكمه عشر سنين.

ثم الأخير حسين بن علي بن منصور، الذي اضطر إلى إبرام معاهدة الحماية مع بريطانيا في 1360هـ.

• معاهدة الحماية هل كانت بداية لشعور السلطانين الكثيري والقعيطي بضرورة التكتل الحضرمي، وكانت عاملاً من عوامل التقارب بين السلطنتين؟.

– طبعًا، فالسلطان حسين استشار السيد محمد بن هاشم والسيد صالح بن علي الحامد في معاهدة الاستشارة، فقالا له: المستشار يقدّم لك استشارته وأنت تقبلها أو لا تقبلها، فهي (ِآدفايز) خلاف الاستعمار في عدن (كولنيل)، وكانت أهون الشرين، فبريطانيا ساهمت في نزع السلاح من أبناء القبائل والسيد أبوبكر الكاف أيضاً ساهم في هذا الجانب، فترك أبناءُ القبائلِ السلاحَ وتعلّموا في المدارس وصار منهم أطباء.

• أنت عملْتَ مع السلطانَيْنِ جعفر بن منصور وحسين بن علي!.

– أيام الحرب العالمية الثانية حصلت مجاعة فشكّلوا لجنة للإغاثة، مني ومن أولاد السيد أبوبكر الكاف، فبريطانيا جلبتْ مواد غذائية، وعملت مطاعم أربع سنوات أكل وشرب، وعندما انتهت الحرب وطويت المجاعة جاء مشروع آخر في حضرموت وهو إنعاشها زراعيًا، فأنشأوا محطات التأجير واستجلبوا المكائن الزراعية والمضخات من شركات بريطانية (لستر وبيتر) بدلاً من السناوة، فانتعشت الزراعة وصرْنا نصدّر التمور والذرة والشعير والبر إلى المكلا.

• مرحلة السلطان حسين بن علي، كيف تصفه وتصفها؟.

– أزهى مرحلة في حياتي هي مرحلة السلطان حسين؛ لأنني كنْتُ قد نضجْتُ واتخذني مستشارًا له، فعندما تولّى الحكم غادرْنا إلى المكلا للسلام على السلطان صالح بن غالب، وكنت الناطق باسمه، وألقي كلمات التحية والترحيب نيابة عنه، وفي زمن السلطان حسين تطوّرت الدولة وعملوا مؤتمرات النوّاب والقوّام للسلطنتين، للاتفاق على كيفية تطوير البلد ويتفاهمون لحلِّ المشكلات، في مؤتمر سنوي، تارة في المكلا وتارة في سيئون، وكنت أحضر هذه المؤتمرات نيابة عن السلطان، وهذه التجربة جاءوا بها من نظام الإدارة الإقليمية في السودان، وعمل فيها الشيخ قدال سعيد القدال وأمين عبدالماجد، ثم تمّ استقدام المعلِّمين السودانيين، فكانت هذه الفترة أزهى فترة، التي فتحت فيها كذلك المدارس الوسطى، وفيها عملت مجلة العربي الكويتية استطلاعات في وادي حضرموت، في سيئون وتريم وشبام، وفيها صحبْتُ بعثة المجلة من سليم زبال وأوسكار متري، وصوري معهم في الاستطلاعات بالمجلة، وأنا من دلَّهم على كل هذه المواقع والموضوعات، وفي الساحل لم يعملوا استطلاعًا إلا عن المكلا فقط.

• ذكرياتك مع علي أحمد باكثير هذه الشخصية الحضرمية والعربية والإسلامية كيف تستعيدها اليوم؟.

– في تلك الفترة جاء إلينا زعيم تونسي هو علال الفاسي، واحتفل به علي باكثير بحضور محمد بن شيخ المساوى وعلي بن صالح الحامد وعيدورس بن سالم وعبدالقادر بن محمد الحبشي وحسين بن شيخ الحبشي وأنا كنت صغيرًا، فقال باكثير سنعمل حفلًا كبيرًا ولا يوجد بيت هنا كبير إلا بيت عبدالله بن أحمد بانقيل، ووضع الفاسي مشروعًا لحضرموت؛ لأنها مزدهرة، ولكن لماذا تكون حضرموت دولتين؟! لماذا لا تكون دولة واحدة؟!، قدم المشروع وتبنّاه علي باكثير، وشكّلوا وفدًا يذهب إلى إندونيسيا فيه عبدالرحمن بن شيخ الكاف ولدينا وثائقه، واتصلوا بالسلطان صالح وهو شخصية مستنيرة وافق على أن تكون حضرموت دولة واحدة، لها برلمان من أعيان السلطنتين، ولكن التدخلات القبلية أفشلتْ هذا التوجُّه.

• مرحلة بدء العمل في المحاكم رافقها نشاط ثقافي واجتماعي ورياضي لك!.

– نعم، عندنا تشكّلت الجمعيات التعاونية، الصحيّة والزراعية والتسويقية، وعُيِّنْتُ مسجِّلاً لهذه الجمعيات، فازدهرت الحياة الاقتصادية، فالموظفون في الجمعيات يستقطعون مبالغ من رواتبهم لتشغيل الجمعيات التي تلتزم لهم بتوفير المأكولات، فأنا كان مرتبي (60) روبية، أصرف منها (40) و(20) أوفّرها شهرياً، وهذا التوفير كما علمني صالح بن علي الحامد كنت أقوم به بزيارات إلى دول العالم، العراق ومصر وسوريا، فكلّ سنة كنا نقضي الإجازة في الخارج، ونأخذ معنا بعض البضائع من عدن (راديو فلبس، وقماش صوف إنجليزي) ونبيعها في هذه الدول فنرحب 200 % فنستعيد ما خسرناه في الرحلة.

• هذا النشاط في الجمعيات والأندية قد أكسبك خبرة في التعامل مع الناس، ومع الواقع وبدأْتَ تُدْرِكُ أهمية المخطوطة والتوثيق، فكلُّ ما هو مكتوب هو حُجَّةٌ على مَنْ تطاول على التاريخ؟.

– في الحرب العالمية الثانية ـ ورُبَّ ضَارَّةٍ نافعةٌ ـ في السنوات الأخيرة منها صارت مجاعة في البلد، فكان الناس يبيعون المخطوطات من أجل لقمة العيش، فكنْتُ أنا ثالثَ ثلاثة يشترون المخطوطات، هنا في سيئون، الشخص الأول هو عبدالرحمن بن شيخ الكاف والثاني صالح بن علي الحامد والثالث أنا وإخوتي، كنّا نشتري المخطوطات، وكان عندنا ناس بائعو مخطوطات، ومنهم واحد اسمه أحمد بن عبدالرحمن والثاني سالم بن حسن، كل يوم يأتيان بالمخطوطات محمولة على أكتافهما، فنشتري منهم هذه المخطوطات، إضافة إلى مخطوطات ورثتها عن والدي، فاقتنيت مخطوطات نادرة، منها مخطوطة عن فرقة المطرفية الزيدية التي في الشمال، فهم يقولون إنّ الأشياء عندما تستحيل هل هي بقدرة الله أو إنها تستحيل بطبيعتها، وهم يرون أنها تستحيل بطبيعتها، وهذه الفرقة أبادهم عبدالله بن حمزة، وكتبهم في القرن السادس الميلادي في الشمال، ولحسن الحظ بقي هذا الخط عندي، وهو الوحيد على مستوى العالم الذي يحتفظ بهذه الأفكار لهذه الفرقة الزيدية، وعندي مخطوطة من أربعة مجلدات عن الأنساب بخط الحبيب عبدالرحمن المشهور من تريم، وهو تحفة فنية تشكيلية رائعة، توجد منها أربع نسخ، واحدة في مكتبة الحبيب علي الحبشي، ونسخة عندي اشتراها والدي بعشرة آلاف ريال فرانصة، وهي من أنفس المخطوطات؛ لأنه يحمل أنساب العلويين على مستوى العالم، يتتبع نسبهم حتى أبينا آدم.

• هل هذه الاهتمامات حفّزت إلى عالم الوثائق، فمتى بدأت الكتابة والتأليف؟.

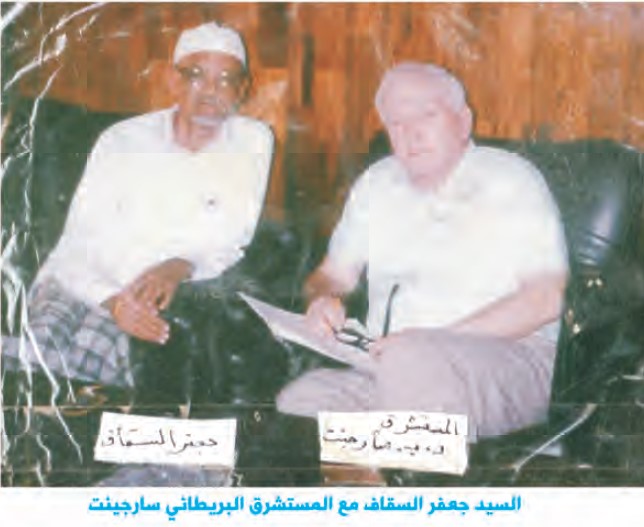

– بحكم عملي في المحاكم الشرعية لكتابة الوثائق ذات الفاعل القانوني، البيع والشراء والوكالة وغيره، وقد نصحني الشاعر والمؤرخ صالح بن علي الحامد وقال لي: أنت الآن تكتب الوثائق، عليك بتجميع الوثائق التي هي ليست ذات فاعل قانوني، التي مرّت عليها ثلاثمائة وخمسمائة سنة فصارت مراجع، فلمّا أرشدنا الحامد، فكلّما وجدْتُ وثيقة في المحاكم انتهى مفعولها القانوني وأصبحت مرجعًا أحفظها، فعندي وثيقة الآن في حكم سبعة أساطيل كانت عند السادة العلويين في إندونيسيا وسنغافورا، هذه الوثيقة أخذْتُها وكتبْتُ عنها مقالًا في صحيفة (المدينة المنورة) فاطلع عليه سارجنت البريطاني فترجمه إلى اللغة الإنجليزية لجامعة أوكسفورد، فجاءتني رسالة شكر من الجامعة لامتلاكي هذه الوثيقة النادرة، وقد طلبني ـ كذلك ـ الأستاذ جمعة الماجد في دبي وطلب مني نسخة منها، والوثيقة بأختام السلاطين والقضاة وبخط المؤرخ سالم بن حميد صاحب (العدة المفيدة)، فأنا بحكم عملي في المحاكم أفادني في تجميع هذه الوثائق.

• تتلمذْتَ على يَـدِ مَنْ في هذه المجالات؟.

– تعلّمْتُ على يد (بن عبيداللاه) وصالح بن علي الحامد ومحمد بن شيخ المساوى وعمر بن أحمد السقّاف ومحمد بن هادي صاحب الزاوية التي كنّا نقرأ فيها موسوعات الكتب، كما أنني في عملي الإشرافي بالمحاكم كان لابد من أنْ أكتب مراجع ليست مطبوعة ولكنها مخطوطة فقط في معاملات تشريعية لا يعمل بها إلا في حضرموت، فالحضارم أذكياء فعندما اشتغلوا بالتجارة وملكوا الأساطيل في زمن عدم وجود البنوك، كيف اشتغلوا؟ اخترعوا بيع العهدة وهي معاملة بنكية، أجازه الحضارم وأخذوه من مذهب الإمام مالك (بيع الوفاء)، وبعد أن جاءت البنوك تركوا هذا البيع، فصارت البنوك هي البديلة له، والحضارم قبل خمسمائة سنة عملوا به، فكانت الضرورة أمَّ الاختراع وذكاء الحضارم. فكل الحضارم الذين سافروا إلى السعودية: بقشان وبن لادن وباخشب وبن محفوظ وغيرهم رهنوا أموالهم وذهبوا إلى السفر وبعد أن فتح الله عليهم في المهجر فكّوا الرهن.

• نأتي إلى الأربعينيات والخمسينيات فهي حقبة ثرية، فعلى رغم تداعيات الحرب العالمية الثانية غير أنّ الحضارمة كانوا حريصين على تأسيس حياة آمنة ومستقرّة في وطنهم، فبدأت فكرة السلام الاجتماعي في حضرموت (صلح انجرامس) … مَن هي الشخصيات الحقيقية المحرِّكة لهذا الصلح، وكيف نجح هذا الصلح في ظل التداعيات والصراعات القبلية والتخلّف الذي موجود، مّن هي أعلام هذه المرحلة؟.

– تلك الحقبة نسمِّيها فترة الصراع القبلي والخلاف العشائري في حضرموت، فكنّا إذا أردْت الذهاب إلى تريم لابدّ أنْ تأخذ لك (خفارة) واحدًا من القبائل المسلحة تعطيه ليؤمِّن لك الطريق، ففكّر الزعيم أبوبكر الكاف وقال لماذا نأخذ (خفارة) إذا أردنا الذهاب إلى عينات أو زيارة النبي هود أو أي منطقة في حضرموت، لماذا لا ننزع السلاح عن القبائل ونعمل صلحًا فيما بينهم، وفعلاً استعان ببريطانيا والمعاهدة ونزع السلاح، فبعد أن كانوا يتقاتلون فيما بينهم تعلّموا فصار منهم المدرسون والأطباء، فصارت القبائل هي التي تذهب إلى قصر (بنقالة) لتتحاكم فيما يطرأ بينها، لأن الكاف فتح فيه محكمة برئاسة السيد محمد بن سيخ المساوى وسكرتارية محمد بن هاشم، وهذه جميعها موثقة – اليوم – عند حفيد الكاف علي أنيس.

• هذه الحيوية عند السيد الكاف، قابلها رغبة لدى السلطات البريطانية، ورغبة أكثر عمقاً عند السلطانين صالح بن غالب القعيطي وجعفر الكثيري، وجاء دور هؤلاء في إنجاز السلام الاجتماعي وتحقيق الصلح لثلاث سنوات: 37 – 1940م؟.

– هذا الحدث من أعظم الحوادث في تاريخ حضرموت، فهي حركة إصلاحية عظيمة، وأسهم هؤلاء في إنجازه والعمل بقوة لإخراجه إلى العلن، وتكاتفوا من أجل مصلحة حضرموت، وتمدين السلاح على الرغم من كثير من الاعتراضات والرفض الذي قوبل به هذا الإجراء غيرَ أنّ الإصرار والعزيمة من قبل هذه الأطراف وضعَ حدًّا لهذه الأوزار فخرجت حضرموت بهذا الصلح العظيم.

• على ماذا احتوى برنامج الاحتفال الختامي لتوقيع الصلح؟.

– عن الدولة القعيطية ألقى الكلمة ممثلها الأمير على بن صلاح القعيطي، وعن الدولة الكثيرية الأمير علي بن منصور الكثيري، والسيد أبوبكر بن شيخ الكاف بصفته هو الراعي للسلام، ثم انجرامس الذي لبس لباسًا عربيًّا في هذا الاحتفال أمام قصر الكثيري بسيئون.

• الصلح كان عاملًا مهمًّا للقضاء على مشكلة الثأر في حضرموت، كيف تمّتْ معالجة هذه المشكلة والقضاء عليها؟.

– القبائل بعد الصلح اتّجهتْ إلى تعليم أبنائها، فظهر شباب جديد متفتِّح ومتعلِّم ينبذ القبلية والثارات، فصاروا يأتون بأمثلة من المدارس والمناهج بدلًا من أمثلة أجدادهم القبلية، ويتذوّقون أدب شكسبير (روميو وجوليت)، فهذه الثقافة الجديدة طغَتْ على الثقافة القديمة القبلية التي تلاشت، حتى الخناجر التي كانت القبائل تستعملها قد تركوها، فظهرتْ جليًّا القوّة الروحيّة والنفسيّة لهذا السلام، الذي تغلغل في المجتمع الحضرمي، ولأن الشخصيّة الحضرميّة قابلة للتطور.

• كيفَ تصفُ مرحلةَ الصحافةِ الورقيّةِ ودَوْرَها في الوعي؟.

– كانت الصحافة تُرشِدُ السلاطين إلى مزيد من الحرية والديمقراطية، فكانت البلاد لا يوجد بها مجالس بلدية فكتبْنا نطالب بها فتحقّقت، وطالبنا بالدساتير فتشكّلت لجان لإعداد الدستور، وكنت في لجنة صياغة الدستور المقترح من العلماء والتجّار وغيرهم، ثم بعد ذلك قانون الانتخابات، ثم مذكّرة تفسيرية للقانون، قدّم كلّ ذلك لمجلس الدولة الاستشاري (شبه برلمان) لإقراره، والمجلس تقدّم إليه موازنة الدولة وقضايا المواطنين وكيفية تطوير الدولتين والزراعة والتجارة، فكثير من القضايا التي تتناولها الصحافة تحققت؛ إذ الصحافة رئة الشعوب.

• بحكم الخبرة الكبيرة وشهادتك على سلاطين الدولتين القعيطية والكثيرية، فهل كانوا يميلون إلى الحرية والديمقراطية والتطوير؟.

– سلاطين الدولتين يعرفون كل كبيرة وصغيرة من أحوال البلاد وأحوال الشعب، ولهذا فالسلطان حسين بن علي الكثيري يومياً يخرج من قصره ويجلس في الساحة، ويعلن أي واحد عنده قضية ضد موظف ظلمه أو جمارك زادوا عليه أو إخلال بالأمن أو ما إلى ذلك يتقدّم إليه، فيقوم بالفصل في كل المواضيع، حتى مرةً جاء سعيد بن صالح بن محفوظ من السعودية وكيل البنك الأهلي في السعودية ووجد السلطان حسين جالسًا في العُصْبِي حق القصر، فاندهش واستغرب لأنه السلطان يجلسُ يومياً في هذا الموضع لحلّ قضايا النّاس، فقال: لو جلس في الشهر مرةً لكفى، ومثل ذلك كان يفعل سلاطين القعيطي.

• في الستينيات وبداية المدّ الثوري، وفي الأشهر الأخيرة من عمر السلطنتين، كيف تابعْتَ هذا المدّ والوعي الثوري كشاب في تلك الفترة؟.

– الذي أثّر على الناس في تلك الفترة هو صوت أحمد سعيد في إذاعة صوت العرب من القاهرة، فكان يذيع برامج ضد السلاطين وبريطانيا، فاستجاب الناس في تلك الفترة، والشباب كانوا مغترِّين بأنفسهم، وهم الأكثرية وكانُوا معجبين بزعامة عبدالناصر، وظلّ السلطان حسين غير قادر على اتخاذ موقف على الرغم من قدوم وفد من الجمعية الكثيرية بإندونيسيا لدعم السلطنة في حضرموت، ولكن الأحداث كان لها اتجاه آخر.

• هل تتذكر اللحظات الأخيرة في عمر السلطنة الكثيرية في الثاني من أكتوبر 1967م، وأينَ كُنْتَ حينئذ؟.

– نعم، أتذكر هذه اللحظات، الجبهة القومية عملوا مظاهرة، وأحرقوا بعض السيارات الخاصة بالدولة، ثم قدم فيصل العطّاس وعلي العامري وسالم تومة ومحمود صقران، فقال لهم السلاطين نحن سوف نسلّمكم الحكم من غير أيِّ مظاهرات ولا قلاقل بشرط أن الحماية لنا ولأملاكنا الخاصة، وكتبوا اتفاقية بذلك أنا حضرْتُها وقّع عن الدولة الكثيرية الأمير أحمد بن جعفر والأمير كمال لأن السلطان حسين كان قد عاد إلى السعودية مع السلطان غالب، ولكن الجبهة القومية لم تلتزمْ بهذا الاتفاق. في البداية تولّى السلطةَ الرئيس قحطان الشعبي وجاء إلى سيئون والتقينا به، وقد شكّل حكومة من المعتدلين مثل سيف الضالعي وعبدالله خليفة وغيرهم، ولكنْ قضى عليه جناح عبدالفتاح المتطرِّف، فدخلتْ اتجاهات في الجبهة القومية عصفتْ بها، وفي تلك الفترة كان الإخوة في الجبهة القومية بسيئون يصنّفونني (كهنوت)، ولكن جاء خبراءُ روسٌ كبطرس قرينفتش وأنس خلدوف بطائرة هيلوكوبتر معهم مشروع سدٍّ عند النبي هود، وبحثوا عنّي لأنني أعرف تفاصيل المنطقة، وكنت أقوم بشرح الأمكنة إلى أنْ وصلنا سد الخلفة، ولكن للأسف لم يتمّ إنجاز المشروع بسبب تداعي الصراعات السياسية بين تياري سالمين وعبدالفتاح.

• حادثة السحل في مدينة شبام هل تتذكّرها؟.

– حضرتها بنفسي، هؤلاء نقلهم صالح منصر السييلي من سجن المكلا، تحت حجّة ضيق السجن وهم من سيئون، كما أخبرني صالح سعيد باعامر، وقد كان سكرتير الدائرة الأيدلوجية في الجبهة القومية، بأنهم قد عملوا محضرًا بهذا الأمر، وفي شبام أقيمتْ لهم محاكمة صُوْرِيَّة حضرها السييلي وأحمد بن دغر ومحفوظ بشير ونصر يادين وأخوه وواحد من آل بن مبارك من شبام كلهم هؤلاء حضروا السحل.

• في السبعينيات برزت كقامَةٍ أدبيّة وبحثيّة مؤثرة في المشهد في كل الجنوب؟.

– في هذه الفترة كنْتُ قد نُقِلْتُ إلى عدن وعملت مع الأستاذ عبدالله محيرز في مركز الأبحاث الثقافية في الجمهورية مشرفًا على المخطوطات والوثائق، وكان من الأساتذة ـ أيضًا ـ عبدالله عبدالكريم الملاحي وحسين سالم باصدّيق، وكنت مندوبًا للدولة في المؤتمر الدولي الوثائقي الأول في طرابلس التابع للمجلس الدولي للوثائق في العام 1975م لمدة (12) يومًا حضره (25) دولة عربية ودولية، والتقيت فيه بالعقيد معمّر القذافي، وسألني من أيِّ الأحزاب أنت؟، فقلت من حزب العلماء والمثقفين، فقال لي: مفهوم! أين علي باذيب وأين علي عقيل بن يحيى، خافوا أن أنتقدهم فأرسلوك، وابتسم، وقام باستضافتنا في قصره في مدينة بنغازي، وقد ألّفْتُ كتابًا بعد ذلك عن الوثائق، وقد سنحَتْ لي الفرص المتعدِّدة بزيارة عددٍ من الدول العربية كليبيا والعراق وسوريا، وهناك تعرّفْتُ على إبراهيم سليم من السودان، وعزالدين إسماعيل من مصر، وفي مؤتمر الجزائر فقد كان مختصرًا في يومين.

• مرحلة الثمانينيات، وبداية إصداراتك؟

– أول إصدار لي كان في عام 1978م (لمحات عن الأغاني والرقصات الشعبية في حضرموت)، فصارت الوفود التي تذهب إلى الخارج ترجع إلى الكتاب في مجال الرقصات والفولكلور، فمن الظواهر الإيجابية لفترة الجبهة القومية انتشار المدارس بكثيرة، واستقدموا وفودًا لترميم الوثائق، من مصر والعراق، فالثقافة انتعشت بشكل كبير وتعدّدت المهرجانات والمؤتمرات والأسابيع الثقافية، ودعوة الوفود العربية لزيارة البلد والتعرُّف على آثاره وفنونه.

• إذا أردْنا التحدُّث عن علاقاتك مع المؤرِّخِيْنِ محمد عبدالقادر بامطرف وعبدالقادر محمد الصبّان وسعيد عوض باوزير وصالح بن علي الحامد ومحمد أحمد الشاطري؟

– هؤلاء نعدُّهم رُوَّادًا، وأستاذي محمد بامطرف كان متمكِّنًا من اللغة الإنجليزية، وعنده كتب دائرة المعارف البريطانية، وقد عاش الحياة الأوربية القديمة والحديثة، ونقل إلينا الأدب الإنجليزي والكثير من الأحداث، فهو أستاذنا، فله خمسة مجلدات عن الأدب الشعبي لم تطبعْ بعد، وقد أقام عندنا (15) سنة في سيئون، وكُنَّا نقدِّم ونحن شباب مسرحياتٍ مثّـلْتُ فيها فتى العرب، فكان يُقْرِضُنِي الكثيرَ من المديح في رسائلَ مُحْتَفِظًا بها حتى اليوم، وكان يسألني في كثير من القضايا – تواضعًا – منه، ولا يقطع برأي قبل أن يستوثق منه ويحلّله بشكل سليم. والصبّان اهتمّ بالعادات والتقاليد واتّجه إليها أكثر من التاريخ، وله بعض الدراسات الأدبية، وكنّا نصدر صحيفة زهرة الشباب معًا.

• في منتصف السبعينيات أسَس الأستاذ عبد الرحمن عبد الكريم الملاحي مكتب وزارة الثقافة في حضرموت؟

– أسعدني الحظ أنني ارتبطت بالأستاذين عبد الرحمن وعبد الله أبناء عبدالكريم الملاحي ارتباطًا أسريًّا وثقافيًّا، وسعيد أنْ أتحدّث عنهما، فالحديث عنهما يطيب ويحلو، فلهم دورٌ كبيرٌ في الثقافة والتراث والفنون في حضرموت. والأستاذ عبدالرحمن كاتب مسرحي من أروع ما يكون، وعندما عُيِّنَ مديرًا للثقافة في حضرموت كنْتُ نائبًا له في الوادي، وكُنّا نتبادل الزيارات، وقد ذهبْنا في رحلة إلى بادية المشقاص بمعيّة الفنان أحمد بن غودل لمدّة شهر إلى مدن بدش وشخاوي إلى الحدود، ومسحْنا هناك كلَّ تراث المشقاص والألحان، نحن سجّلْنا من ناحية تاريخية وابن غودل الجوانب اللحنية، ورحلْنا إلى العراق معًا في مواسم ثقافية متعدِّدة هناك، والأستاذ بامطرف عندما كتبَ (الجامع) زوَّدْتُه بالكثير من المراجع التي أثبتها لي مع عُلُوِّ قدره غيرَ أنّه اعتبرني مرجعًا له.

• شخصيات التصقْتَ بها في الوادي، مثل حداد بن حسن الكاف؟.

– ارتبطْتُ به منذ نعومة أظفاري، فهو يأتي إلى سيئون من تريم؛ لأن سيئون فيها حرية للسهرات، وهو يعزف على الرباب، وكتبْتُ عنه دراسة، ولأنه من أسرة ثريّة فقاموسه الشعري مليء بالفنون الجميلة، كشراب الشاي، وغير ذلك.

• أوّل شهادة حصلْتَ عليها؟.

– من الحزب الاشتراكي، عن كتابي (الرقصات الشعبية)، وقد كُرِّمْتُ مع الشاعر محمد سعيد جرادة والفنان محمد مرشد ناجي.

• الشاعر حسين أبوبكر المحضار كيف تصفه اليوم؟.

– الشاعر المحضار في الشعر الشعبي هو أمير الشعراء، وفي الفصيح الشاعر صالح بن علي الحامد.

• في منتصف الخمسينيات ظهرت الصحافة الحضرمية، كالطليعة والرائد، بالتأكيد كنْتَ مساهمًا فيها؟.

– أنا كنت مراسلًا لصحيفة الرائد في الوادي، فعندما جاءت شركة (بان أمريكان) للتنقيب عن النفط كنت أزوِّد الرائد بالأخبار، وكذلك أكتب أخبار الحوادث في حضرموت، عن الأمطار أو تغيّر في الجو، لأن حسين محمد البار هو زميلنا، وهو صحفي وأديب وفنان يعزف على العود ويغني وصوته جميل، وشكّل ثنائيًا مع محمد جمعة خان الذي كان يستلهم فنَّه من البار، ومحمد جمعة كان محترفًا يطوف ويجول من أجل الجديد، وقد أتى إلى سيئون كثيرًا من أجل الألحان والكلمات الجميلة، وأيضًا أبوبكر سالم بلفقيه هو حامل لواء الفن، ويتمتّع بقوة الصوت ونعومة الحنجرة وتعدُّد الطبقات الصوتية، وقد حازها كلها ويتكيّف مع الكلمات.

• علاقتك بالتراث الشعبي، واهتمامك بهذا التراث، كيف تنظر إلى تراث حضرموت ـ اليوم ـ وهل قُدِّمَ إلى العالم كما يجب؟

– ممَّا يؤسَفُ له أنّ تراث حضرموت يحاولون التعتيم عليه، لأن الحضارة بدأت من حضرموت، فقد أشار دكتور عراقي اسمه (نزار) وكذلك الشيخ محمد متولي شعراوي إلى ضرورة أن نهتم نحن المؤرخين الحضارم بهذا التاريخ.

• في ختام هذا الحوار لا يسعنا إلّا أن نشكرك جزيل الشكر على حسن الضيافة وسعة الصدر أستاذنا جعفر السقّاف.

– شكرا لكم أنتم في مركز حضرموت للدراسات التاريخية لوصولكم إلى سيئون لإجراء هذا الحديث وتوثيقه.