ملف

د. محمد صالح بلعفير

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 6 .. ص 58

رابط العدد 6 : اضغط هنا

مقدمة:

عرفت حضارة اليمن القديمة بصفة عامة، وحضارة حضرموت بصفة خاصة، كل أنواع الفنون، سواءً كانت تشكيلية أم تطبيقية. وتشتمل الفنون التشكيلية على النحت والتصوير (الرسم) والخط، فأما الفنون التطبيقية فقد تعدّدت أنواعها من خزف وزجاج وأخشاب وعاج ومعادن وجلود وغير ذلك. ولحسن الحظ فقد وصلنا من هذه الفنون نماذج تميزت بالإتقان والجمال، واستخدمها الفنانون وبخاصة فنّاني حضرموت في مجالات عديدة من عمارة وأثاث بما في ذلك الأثاث الجنائزي، وغيرها.

والحقيقة التي لا غبار عليها هي أن فنون اليمن القديمة ومنها حضرموت وإن اختلفت فيما بينها من حيث قربها للطبيعة والواقع والميل نحو الزخرفة والمثالية، فإنّها كانت بطبيعتها فنوناً زخرفية. ويتضح الطابع الزخرفي للفن اليمني القديم في استخدام الفنانين أنواع الزخارف من رسوم كائنات حية، ومن زخارف هندسية ونباتية، فضلاً عن الزخارف الكتابية، كما أنهم استخدموا رسم الكائنات الخرافية أوالأسطورية.

وفيما يخص الزخارف النباتية، يلاحظ أن الفنانين القدامى استخدموا عناصر زخرفية عديدة مستمدة من عالم النبات من أشجار وأوراق وأزهار وثمار، وهي عناصر شكلت فيما بعد ـ من وجهة نظرنا – القاعدة الأساسية والأرضَ المناسبة لِمَا عُرِف في الفن الإسلامي بالأرابسك (فن التوريق) نسبة إلى العرب (1)، أمّا الزخارف الهندسية فقد عرف الفنانون بشكل أكبر الأشكال المضلّعة بمختلف أنواعها والدوائر، فضلاً عن الأشكال النجمية.

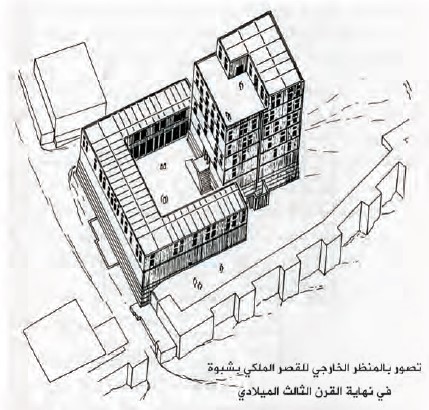

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الأضواء على واحد من أهم الفنون التشكيلية في مملكة حضرموت وإرثها الحضاري بالاستناد إلى مشاركتنا في حفائر بعثة الآثار الفرنسية في مدينة شبوة عاصمة مملكة حضرموت وبخاصة في القصر الملكي في النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي، فضلاً عن المقالات العلمية التي قمنا بنشرها في عدد من الصحف والمجلات في الفترة المذكورة، زيادة على التقارير الآثارية التي أصدرتها البعثة الفرنسية.

تمهيد تاريخي:

أدت اليمن كغيرها من مراكز الحضارة القديمة في العالم دوراً حيوياً وفاعلاً في بناء صرح الحضارة الإنسانية، من خلال رفدها بإسهاماتها التي غطّت جوانب متعددة لا سيما الفنون.

لقد قامت على أرض اليمن قبل الإسلام ممالك معين وسبأ وأوسان وقتبان وحضرموت وحمير، وكان من الطبيعي أن تخلف لنا آثار كثيرة على وجودها كشفت عنها بعثات الآثار المختلفة، وبفضل تلك الآثار أمكن لنا وللعالم التعرّف على مختلف أوجه التطوُّر لجوانب الحياة المادية والروحية. وكانت النقوش اليمنية المكتشفة، التي تُعَدُّ المصدر الرئيس والأول لدراسة التاريخ اليمني القديم قد ألقت الأضواء على بعض تفاصيل حضارة اليمن في هذه الحقبة كالتاريخ السياسي، والعلاقات الاجتماعية، والحياة الدينية، والاقتصادية (القوانين التجارية) … إلخ. كما أن المؤلفات الكلاسيكية اليونانية والرومانية التي تحدثت بشيء من الإعجاب عن ممالك اليمن السعيدة، قد زوّدتنا هي الأخرى بمعلومات لم تسطِّرها النقوش اليمنية التي انحصرت محتوياتها في مضامين محدودة، فمنها تعرفنا على ازدهار الحياة الاقتصادية، وانتعاش الملاحة البحرية، والسلع التجارية اليمنية، والمرافئ القديمة، وأشياء عن العلاقات السياسية، وعواصم الممالك اليمنية … إلخ.

وقد ظلت اليمن ولفترة زمنية طويلة امتدت لعقود كثيرة منسيّة بالنسبة إلى الأوربيين، اعتقاداً منهم بأنها منطقة تستوطنها الأوبئة، ويظهر أن معلوماتهم الأولية عن اليمن كان مصدرها المؤلفات الكلاسيكية التي تُرْجِمَتْ بعد انحسار عصور الظلام في أوربا، وكذلك الكتب السماوية كالتوراة والتي تحدّثتْ عن زيارة ملكة سبأ للملك سليمان، والتي أشارت أيضاً إلى دول معين وحضرموت. ولأهمية تلك الإشارات شرعوا في تنظيم الحملات العلمية، وكانت أولى تلك الحملات هي بعثة نيبور الدنماركية السيئة الطالع في عام 1761م، التي لم يبق من أعضائها سوى نيبور نفسه. وبعد انقضاء فترة من الزمن تمكّن عدد من المغامرين والرحالة الذين عملوا في (مملكة الإمام) أو تحصلوا على إذن منه، بزيارة بعض المناطق اليمنية، من الاطلاع على بقايا الحضارة اليمنية مثل الصيدلي الفرنسي أرنود، الذي تمكن في عام 1843م من مشاهدة آثار مأرب، وفي جنوب اليمن تمكّن الضابط الإنجليزي ولستد عام 1834م من اكتشاف حصن الغراب ونقوشه في منطقة بئر علي، وهو ما عرف قديماً بقنا ميناء مملكة حضرموت.

لقد كان لتلك الاكتشافات أثرٌ كبيرٌ في تعريف الأوربيين، وبالذات المراكز العلمية على حضارة هذه المنطقة، وبعد هذه الاكتشافات تلاحقت رحلات العلماء إلى اليمن، ونَوَدُّ هنا أن نستعرض كل تلك الجهود غير أن المجال لا يتسع لذكرها هنا، وبالإمكان الرجوع إليها في مصادرها (2).

ويجب ألاّ تفوتنا الإشارة إلى أنّ عدداً من القطع الأثرية التي تشمل النقوش والتماثيل المصنوعة من الحجر الجيري أو المرمر قد تسرّب على يد هؤلاء المستكشفين، كما أن عدداً آخر قد وصل إلى الخارج في ظل الكوارث السياسية التي مُنِيَتْ بها اليمن، ونعني بها الاحتلال التركي لشمالها، والاستعمار البريطاني لجنوبها، ففي ظلِّ هذين الاحتلالين تعرّضت آثار اليمن لأعمال السطو والتدمير والضياع، وتسرّبت بأعداد كبيرة إلى خارج اليمن، فضلاً عن اقتناء هواة العاديات من الأجانب لأعداد أخرى. وبالنظر إلى نوع الآثار التي التقطت من على أسطح المواقع الأثرية وباطنها، وبعضها كان من عواصم الممالك القديمة، فضلاً عن أعمال النبش لتلك المواقع والمدافن، تعرّفنا على عدد من القطع التي أشارت إلى وجود فن النحت وتشكيل التماثيل البرونزية. لكنَّ السؤال الذي يطرح نفسه بعد تلك الحفائر غير العلمية، هو هل عرفت اليمن الفن التشكيليَّ أو بعبارة أدق التصوير الجداري قبل الإسلام؟

معطيات تاريخية:

تعود أولى معارفنا عن التصوير الجداري في اليمن قبل الإسلام إلى علامة اليمن ومؤرخها أبي محمد الحسن بن أحمد الهمداني؛ فقد تحدّث في الجزء الثامن من كتابه (الإكليل) عن قصور اليمن ومحافدها، وهي القصور التي وقف على معظمها بالمعاينة والمشاهدة في القرن الرابع الهجري، وهذا ما ميّزه عن مؤرِّخي اليمن الآخرين وأضفى على مصنفاته ـ وإن كان لا يخلو بعضُها من المعلومات التي اختلطت فيها الحقيقة بالخرافة والأسطورة – الطابع العلمي، وقد تضمّنت معطياته حقائق لا يرقى إليها الشك ؛ ففي حديثه عن قصر رئام أشار إلى أنه يقع “قدّام باب القصر حائط فيه بلاطة فيها صورة الشمس والهلال”(3)، كما تحدّث عن صور أخرى في قصر ناعط الذي شاهده وأعجب به أيَّما إعجاب، وعبّر عن إعجابه بقوله :” قد نظرت بقايا مآثر اليمن وقصورها سوى غُمدان فإنه لم يبق منه سوى قطعة من أسفل جدار، فلم أر مثل ناعط ومأرب وضهر”(4)، ثم أورد في وصف قصر ناعط أشعاراً نفهم منها أن الصورة الجدارية فيه كانت تضمُّ لوحاتٍ رُسِمَتْ فيها السباع والوحوش تختلط بحيوانات أخرى وتَنْقَضُّ عليها، والعقاب والأجدل وهي تنقضُّ على الأرانب وقطعان الظباء، ومواكب الجياد وهي تُسرِعُ الخُطا بركابها(5). كما يصف صوراً أخرى شاهدها في أحد القصور هي عبارة عن لوحات “تمثل فرساناً مدجَّجين بالسلاح، وأنواعاً من الحيوانات المفترسة كالثعالب والأسود”(6).

حفائر آثارية ورسوم زخرفية:

في عام 1928م قامت بعثة ألمانية مؤلّفة من فون فيسمان – الذي ارتبطت حياته بالدراسات اليمنية قديمها وحديثها – وكارل راتجنس بحفائرها الآثارية العلمية في معبد الحقة شمال صنعاء الذي يؤرخ بالعصر الميلادي، وقد عثرت البعثة على قطع كثيرة من الجص المزخرف، وكانت هذه القطع في حالة سيئة من التدمير، وبعضها القليل أمكن نقله إلى صنعاء والبعض الآخر منها يوجد حالياً في متحف برلين.

إنّ هذه الرسوم قد أُعِدّتْ على طبقة رقيقة من الجص (الملاط)، لونها رمادي فاتح، ويتراوح سُمك الملاط بين 3 و4 سنتيمترات. وتتكوّن الرسوم الزخرفية من نموذج هندسي مكوَّن من مربعات وخطوط مزدوجة، وقد قسمت المربعات بخطوط قطرية، وفي الوسط يوجد شكل وردي يتكون من ثماني ورقات، وفي كل مربع من المربعات توجد ورقتان من الشكل الوردي نحو الخارج وهي مائلة عن بعضها البعض. وتبعد سعة كل مربع 6 سنتيمترات، بمعنى أن أبعاد المربعات 6×6 سنتيمترات، كما تبعد الخطوط المزدوجة عن بعضها البعض بحوالي 6 إلى 7 سنتيمترات، وقد عثر على بقايا هذه الرسوم الزخرفية الزيتية في الرواق المعمد. إن القطعة الأكثر أهمية هي ـ مرفقة بهذه الدراسة ـ التي وجدت في الرواق الشرقي المسقوف. وممّا لا شك فيه أنّها تتعلق برسم الجدران بالزيت والأكثر ترجيحاً كما يرى المنقِّبان – برسم السقف(7).

لوحات شبوة الجدارية:

لقد قدمت تلك الحفائر الآثارية التي كشفت عن الرسوم الزخرفية، كشفًا على جانب كبير من الأهمية، ولكن على الرغم من قيمة تلك الرسوم فإن السؤال عن وجود لوحات جدارية تصور البيئة اليمنية القديمة وتعكس تفاصيلها يطلُّ علينا من حين إلى آخر، وكان عزاؤنا أنه لنْ يتمَّ الوصول إلى معرفة ذلك إلاَّ بزيادة عدد بعثاث الآثار التي بمقدورها أن تميط اللثام عن هذا الفن الإبداعي. فمنذ عام 1937م وهو العام الذي وطأت فيه بعثة الدكتورة كاتونثومبسون الإنجليزية أرض حضرموت، والتي قامت بحفائرها الآثارية بوادي عمد أحد روافد وادي حضرموت، وحتى انتهاء بعثة المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان التي ترأسها ويندل فيليبس من تنقيباتها في هجر كحلان (تمنع) عاصمة مملكة قتبان ببيحان في مطلع الخمسينيات ثم انتقالها إلى مأرب وظفار في الشرق (حالياً في عُمان)، ونتائج تلك البعثات لم تسفر عن اكتشاف لوحات جدارية تشير إلى أن اليمن قد عرفت فن الرسم على الجدران، وعلى الرغم من تلك البعثات فقد عثرت على أعداد من التماثيل والنقوش والمنحوتات الأخرى كالمباخر والمذابح والأحجار الزخرفية (الديكورية)، وأدوات حفظ مساحيق الزينة، وعقود وأختام، وحلي رائعة التشكيل، تدلُّ على وجود مهارات رفيعة في النحت، وعلى الرغم من أن تماثيل الملوك الأوسانيين التي حملها لصوص الآثار من الخرائب الأثرية في وادي مرخة ـ وهي معروضة في المتحف الوطني بعدن ـ وكذلك التماثيل البرونزية التي تتميز بدقة تشكيل التفاصيل وهي كثيرة، وتشير في مجموعة إلى أن الفنان اليمني في ذلك العصر يكتنز قدرات فنية عالية، فإنّ مسألة وجود رسوم جدارية كانت تثير أكثر من سؤال وتطرح أكثر من علامة استفهام. وقد ظلت الحال كذلك إلى أن كشفت بعثة الآثار الفرنسية التي أجرت حفائرها في مدينة شبوة التاريخية عاصمة مملكة حضرموت عام 1980م لأول مرة عن تلك الحقيقة المفقودة، وأصبحت علامات الاستفهام تتبدَّد أمام ذلك الاكتشاف المثير المذهل.

لقد أظهرت الأنقاض التي رفعت عن أروقة بَهْوِ القصر الملكي عن لوحات زيتية جدارية، ولكنها كانت في حالة سيئة؛ إذْ وجدت مختلطة بالتراب والملح والرماد، وكانت الحرائق التي التهمت القصر الملكي قد تسببت في تلفها وتشوهها، وأصبحت في حالة يصعب معها تحديد محاور موضوعاتها.

وكان أول من تصدّى لهذه الحالة السيئة التي آلتْ إليها تلك اللوحات ريمي أودوان خبير الصيانة والترميم بالبعثة، الذي حرص على إنقاذها، واستخدم في عملية الإنقاذ أدوات قلّما نجد مثيلها في غرف العمليات الجراحية، وقد مثّل هذا العمل الجبار عملية جراحية معقدة وفريدة من نوعها استغرقتْ أياماً عديدة، لكنها أسفرت عن نتائج أثرية وتاريخية لا تُقدَّرُ بثمن.

لقد نقلت القطع المجصّصة التي جمعت إلى فرنسا، وهناك دخلت أحدث المختبرات المزوَّدة بالتكنولوجيا المتطوِّرة في ميدان الصيانة والترميم، ثم وصلت إلينا لتنطلق بمحتوياتها.

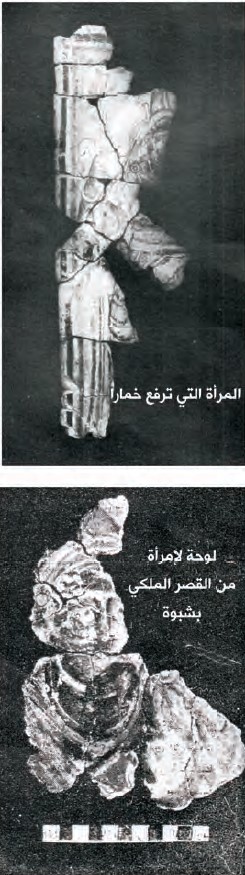

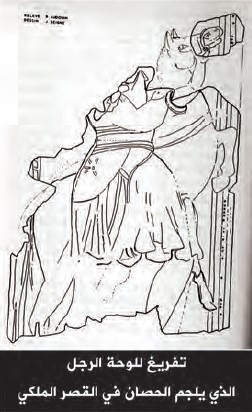

ومن بين مجمل الأشكال المحترقة والباهتة للرسوم، والتي تمثِّل شخصيات معينة، أمكن منها تمييز رسم لامرأة ترتدي ثوباً طويلاً وتمسك بساعدها الأيمن المحني خماراً من عمرة بديعة التركيب، وشخصٍ يُلْجِمُ حصاناً، ورسمٍ لامرأة، وحيوانٍ مائيٍّ (مسخ أو سمكة)، وكسور مختلفة من أجزاء الزينة ذات الأشكال النباتية والهندسية(8).

وعلى الرغم من أن تلك اللوحات الجدارية الزيتية قد هشّمتْها الحرائق فإنّها احتفظت بعض الشيء بقوَّة ألوانها، والألوان المستخدمة في هذه اللوحات هي البنِّي والأحمر والأسود، كما تظهر آثار اللون الأصفر والأزرق والأخضر(9). وجميع الرسوم التي أمكن تحديد اتجاهاتها قد أُعِدَّتْ على لوحات ضيّقة تغطي جدران الرواق الداخلية، وبلغ ارتفاعها 80 سنتيمتراً وعرضها 40 سنتيمتراً، وتفصل بينها دعامات خشبية(10).

وطالما أن الشيء بالشيء يذكر، فقد عثر في أنقاض الرواق الغربي للقصر الملكي على عمود جيري ثماني الأضلاع ارتفاعه 20 سنتيمتراً، ويعلوهُ تاج ارتفاعه 46 سنتيمتراً، وأطرافه الجانبية مقعرة الشكل، وتشغل الزخارف ستة أضلاع بينما يخلو ضلعان منها.

وتتكون الزخارف على الأضلاع الستة من الكروم وعناقيد العنب. أما تاج العمود فهو مُزَيَّن بأفريزين من الغصنيات، يحيطان بحيوان خرافي نصفه أسد ونصفه نسر، وله قرنان (أسد مجنح ذو قرنين)، وترتفع قائمته الأمامية اليمنى فوق جرة ذات عُرْوَتَيْنِ، ويلاحظ أن هذا العمود وغيره من أعمدة شبيهة كانت مطلية بلون أحمر.(11)

أمّا عن تاريخ تدمير القصر الملكي وإحراقه فقد كشف نفش أثري عثر عليه في مدينة المعسال (وعلان) عن أنه تم الاستيلاء على مدينة شبوة وقصرها الملكي في حوالي سنة 220-230 للميلاد، وبعد هذا التاريخ حرق القصر الملكي نهائياً(12).

وعلى أية حال فقد عمل هذا الاكتشاف عظيم الأهميّة على تغيير معلوماتنا وتصوُّراتنا عن بعض الفنون التي كانت معروفة وسائدة في اليمن القديمة، فإلى جانب فنّ نحت التماثيل والحفر على الحجر والمرمر .. إلخ، أضيف فن آخر هو فن الرسم على الجدران (التصوير الجداري)، الذي سد إحدى الفجوات لأحد الفنون الإبداعية في ثقافة اليمن القديمة ولا سيما حضارة حضرموت.

إنّ أهمية هذا الاكتشاف لا تقف عند تمييز أشكال تلك اللوحات، بل إنها تتعدَّى ذلك لتُظْهِر القدرات الفنية والإبداعية للفنان الحضرمي، وما كان يتمتَّع به من ذوق فنِّيٍّ وحسٍّ جمالي، زيادة على أنها تُقدِّم معلومات نادرة وقيِّمة عن تاريخ الفن في اليمن قبل الإسلام(13).

اكتشافات متتالية:

تلي هذا الكشفَ كشفٌ آخرُ في موقع ريبون بأسفل وادي دوعن في حضرموت على يد البعثة اليمنية السوفيتية المشتركة، وكان الكشف الجديد قد جعلنا ـ على ضوء المعطيات الجديدة التي قدمها ـ نتساءل عما إذا كانت الرسوم الجدارية هي من نصيب القصر الملكي أو القصور الملكية الأخرى التي وصفها الهمداني، أم أن سكان المدن اليمنية الأخرى وعلى وجه الخصوص المدن الحضرمية قد عرفوها في ذلك العصر؟

يُـعَـدُّ موقع ريبون واحداً من أكبر المواقع الأثرية في حضرموت، وكان في الماضي عبارة عن مدينة عظيمة شُيِّدَتْ فيها القصور والمعابد الضخمة، والأهمّ من ذلك أنّ اتساع مساحة الأرض الزراعية للموقع، ووجود بقايا السدود والقنوات والحواجز المائية، يدلّانِ على تطور منظومة الري، وازدهار الزراعة وانتعاش الحياة الاقتصادية لسكان المدينة. وكانت أعمال الحفر وتنقيب الآثاريين قد قادتْ في الموسم الأول عام 1983م إلى اكتشاف معبد عثترم (الزهرة)، الذي أعيد تاريخ بنائه إلى القرن السابع قبل الميلاد، والكشف عن تصميم المعبد، وبقايا زخارف ورسوم، كانت قدْ أُعِدَّتْ على جدرانه الداخلية. وفي موسم العام التالي 1984م أوصل العمل نفسُه إلى اكتشاف معبد ذات حميم (الشمس)، الذي وجدت في انقاضه المحترقة رسوم للوحات جدارية زيتية.

لقد أدى الحريق الهائل الذي تعرض له الموقع، والتدمير الشامل لكل المباني فيه بما فيها المعابد وخاصة المعبد الأخير، إلى احتراق تلك اللوحات وتلفها. وإذا كانت لوحات شبوة قد أمكن معرفة بعض عناصر موضوعاتها، فإن لوحات ريبون ورسوماتها قد وصلت إلى حالة سيئة جداً يصعب معها تحديد محاور موضوعاتها. ولكن بغضِّ النظر عن صعوبة معرفة أشكال الرسومات ومقاييس اللوحات الجدارية، فإن الاكتشافات الأخيرة قدمت لنا معطيات جديدة على جانب كبير من الأهمية ستوسع من غير شكٍّ من حجم معارفنا عن هذا الفن الإبداعي.

ويمكن تلخيص أهمية اكتشافات ريبون في النقاط الآتية:

1ـ إنّ تزيين جدران المعابد والقصور الملكية وربما قصور الأثرياء، كان منتشراً على نطاق واسع، وأنّه لم ينحصر في مدينة معينة كشبوة؛ حيث يوجد القصر الملكي مقر السلطة لملوك حضرموت، بل تعدّى ذلك ليشمل مدناً أُخَر.

2ـ إنّ اكتشافات ريبون تجعلنا نستنتج أن سكان هذه المدينة قد عرفوا من التصوير الجداري قبل أن تعرفه شبوة بقرون عديدة.

3ـ إنّ انتشار فن الرسم على الجدران إلى جانب الفنون الأخرى كفن نحت التماثيل والحفر على المرمر والحجر والعاج وتشكيل الحلي على سبيل المثال، يعكس حالة الرخاء والرفاهية التي عاشتها تلك المدن بسبب انتعاش الحياة الاقتصادية.

4ـ إنّ انتشار الرسم الجداري قديماً، يعني اتساع دائرة التذوق الفني، وارتقاء الحس الجمالي في حضرموت في عصر ماقبل الإسلام.(14)

لوحات جدارية في نجد:

لعلَّه حَرِيٌّ بنا قبل أن نأتي على تقنية لوحات شبوة الجدارية وعناصر موضوعاتها ومحاورها، أن نشير إلى اكتشاف آثاري آخر له علاقة باليمن، ولاسيما حضرموت، فقد أدت الحفائر الآثارية التي أجريت في المملكة العربية السعودية قبل ما يقرب من أربعة عقود من الزمن، في المنطقة التي تعرف حالياً بقرية الفاو، إلى الكشف عن حضارة كندة وعاصمتها (قرية)، أو كما وردت في النقوش السبئية بقرية ذات كهل عاصمة دولة كندة الحضرمية الأصل، التي نزحت إلى نجد؛ حيث استطاعت أن تكوّن لها في المنطقة الواقعة بين تقاطع وادي الدواسر مع جبل طويق، وبمساعدة ملوك الدولة الحميرية، دولة “لتكون على غرار الدول الحاجزة المعاصرة مثل دولة المناذرة التي تحجز بين القبائل البدوية ودولة الساسانيين، ومثل دولة الغساسنة التي كانت تحجز بين القبائل البدوية والدولة الحميرية ودولة الروم – بيزنطة – فكان هَـمُّ كندة أن تحجز بين القبائل البدوية والدولة الحميرية في عزِّ دارها.(15)

وقد ألقت تلك الحفائر الآثارية أضواء على جوانب كثيرة من حضارة دولة كندة؛ ففي مجال العمارة تمَّ الكشف عن القصر الملكي ” الذي تساقطت جدرانه الداخلية المزينة بمناظر مرسومة” (16). وكانت الرسوم الجدارية المكتشفة قد وجدت هي الأخرى في حالة سيئة من التدمير، وأمكن إعادة تركيب أجزائها. وقد توصل رئيس البعثة عبدالرحمن الطيب الأنصاري في دراسته لتلك اللوحات إلى نتائج عدَّة تشير إلى مرور الفن العربي هناك بأربع مراحل بلغ في الأخيرة منها مستوى رفيعاً؛ حيث اشتدَّ ساعد الفنان الكندي وثبت ألوانه ومزج بينها ونوَّعها فجاءت رسومه الجدارية – المعروفة – بالفريسكو أو الإفرسك آية في الإبداع الفني.(17)

وقد حملت تلك الرسوم مضامين مختلفة، عكست البيئة التي عاشها الإنسان الكندي، وفي الغالب ” تتسم رسوم اللوحات بطابع محلي يتمثل في الجمل والهودج والخط المسند وغيرها من السمات العربية”. (18)

تقنية لوحات شبوة:

يذهب رئيس بعثة الآثار الفرنسية جان فرانسوا بريتون إلى أن عناصر اللوحات الزيتية الجدارية التي اكتشفت في القصر الملكي بمدينة شبوة، وتقنيتها لم تحمل الطابع المحلي اليمني البحت، وأنه قد استعين في إعدادها على رسوم جاهزة تم استيرادها من شمال الجزيرة العربية ربما من تدمر أو البتراء على سبيل المثال.(19)

وفي السياق نفسِه يرى ريمي أودوان أنّ الرسوم الجدارية ليس لها مثيل في الجزيرة العربية ماعدا ما وجد في قرية الفاو. وتشابه رسوم النساء في شبوة بلباسهنَّ الشرقي وحُلِيِّهِنَّ وتصفيف الشعر والخمار التماثيل التدمرية، أمّا لباس الرجل مع الحصان فهو يوناني، وموضوع الصورة معروف يمثّل في الأغلب ديوسكور، كما أن طريقة الرسم ومواجهته للمشاهد والمواضيع المصوَّرة معروفة ودارجة، وربما كان الرسام الذي رسمها في القصر من أصل شرقي من منطقة البحر الأبيض المتوسط.(20)

وفي هذا السياق أيضًا يرى أرنست فيل أنَّ ” ما وجد في هذا القصر من منحوتات ورسوم جدارية لا يعرف له مثيل في اليمن القديم حتى وقتنا الحاضر، وبالرغم من الحالة السيئة للرسوم فإنّها تعطينا تصور لما كان عليه القصر في فترة وجوده أي حوالي القرن الثالث الميلادي، وتقدم صورة ملموسة للتمازج بين الفنون الشرقية واليونانية وبأوسع معنى لهذه العبارة”(21)، ومن وجهة نظره أن رسوم شبوة الجدارية يوجد نظير لها في بلاد الشام والرافدين وبخاصة تصفيف شعر النساء (الكوفية التي يعلوها خمار)، وكذلك الأمر للوحة الرجل مع الحصان فهو هلنستي الأصل من غير شك.(22)

ومن جانبنا، فنحن مع تقديرنا لهذه النتائج والاستنتاجات التي تنطلق من طبيعة العلاقات الاقتصادية التي كانت تربط اليمن وبخاصة حضرموت بالدول المعاصرة لها في شمال الجزيرة العربية وخارجها (عالم اليونان وروما) فضلاً عن بلاد الشام والرافدين كما يشير إلى ذلك النقش الحضرمي الذي عثر عليه في جزيرة ديلوس في بحر إيجه والذي يعود تاريخه إلى ما قبل الميلاد حسب تقدير جاكلين بيرين (23)، فإنّنا نرى أن لوحات شبوة تتميز بطابعها الخاص – وإن كانت لا تخلو من بعض التأثير الخارجي، فإذا كانت إحدى اللوحات قد صوّرت رجلاً يلجم حصاناً، فإن الحضارمة قد عُرِفُوا قديماً بركوب الخيل وشغفهم بها وتربيتهم لها واستخدامهم لها كوسيلة للنقل وفي الحروب أيضاً كما هو حال شعوب الجزيرة العربية الأخرى؛ وإذا كانت لوحة أخرى صوَّرتْ تلك المرأة التي ترتدي ثوباً طويلاً وترفع بساعدها الأيمن خماراً وتضع فوق رأسها طاقية وفي يدها اليمنى سواراً، فإنّ ذلك يعبِّر عن طبيعة حياة المرأة في حضرموت وخاصة في الأسر الثريّة. وإذا جاز لنا القول إنّ تقنية لوحات شبوة ـ وإن كانت تلك اللوحات قد تأثرت بما كان موجوداً من رسوم في شمال الجزيرة العربية ـ قد استفادت بما استُورِدَ من رسوم من دولة كندة الحضرمية الأصل التي أتينا على ذكرها.

ومع إيماننا بطبيعة التأثيرات التي تعرّضتْ لها اليمن بحكم علاقاتها التجارية مع الشعوب الأخرى وبخاصة اليونان وروما وغيرها ونلمسها على وجه الخصوص في التماثيل البرونزية وكان آخرها التمثالين العملاقين للملك ذمار علي يهبر ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنة وابنه ثاران، والتي استعين في تشكيلهما بالخبرة الرومانية، كما تدل على ذلك تفاصيل التمثالين واسم المثّال الروماني الذي سجل اسمه على صدريهما، فإنّ الفن اليمني كانت له خصوصياته وسماته المحلية؛ حيث أبدع الفنان (الرسام) اليمني بحسِّه المرهف وأفقه الواسع؛ حيث جاءت تلك اللوحات معبرة عن طبيعة الحياة التي عاشها اليمنيون في عصر ما قبل الإسلام، وهذا ما يؤكِّده عبدالرحمن الأنصاري صاحب حفائر قرية الفاو، الذي دعا علماء تاريخ الشرق القديم وآثاره إلى إعادة النظر في دراسة فنون هذه المنطقة من الجزيرة العربية، وإعادة التفكير – على وجه الخصوص – في رسوم القصور الأموية في بادية الشام، ففي اعتقاده أن اللوحات الجدارية الرائعة بهذه القصور لا ترتبط بالفن البيزنطي، بل هي مستوحاة من لوحات كتلك التي عثر عليها في قصر (قرية) ويرجع تاريخها إلى القرون الأولى للميلاد. (24)

الخلاصة:

الهوامش: