ملف

د. محمد عوض باعليان

د/ محمد عوض باعليان

أستاذ بقسم الآثار في كلية الآداب-جامعة عدن

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 6 .. ص 65

رابط العدد 6 : اضغط هنا

يتطرّق هذا البحث إلى ظاهرة دفن الجمال في مملكة حضرموت القديمة قبل الإسلام، وذلك من خلال نتائج البعثات الأثرية التي كشفت عن عدد من قبور الجمال في بعض مناطق هضبة ووادي حضرموت، إلى جانب تطرّق البحث إلى طرق الدفن وأنواع المدافن، وتناول نقوش المسند الجنائزية المتعلقة بدفن الجمال في حضرموت، وسبق ذلك مبحث تتبّعنا فيه تاريخ الجمل العربي وحيد السنام والأماكن المرجحة لتدجينه من خلال البقايا المادية الدالة عليه في آثار جنوب الجزيرة العربية بصفة عامة، وأهمها بقايا عظام جمال تم العثور عليها في أماكن مختلفة من الجزيرة العربية.

المقدمة:

الجمل، بفتح الجيم والميم، هو الذكر من الإبل، وقيل إنما يكون جملاً إذا أربع أو إذا أجذع، وقيل إذا بزل أو إذا أثنى، والجمع أجْمال وجِمَال (ابن سيده،1996/2: 137)، كما ورد جمعها على جِمَالات في قوله تعالى:”جمالات صفر”، والجامل هو قطيع الإبل مع رعيانها وأربابها كالبقر والباقر (ابن منظور، د.ت: 683).

شكّلت الجمال والنوق عماد الاقتصاد العربي، واعتمد عليها سكان الصحراء في حياتهم، لهذا زاد الاهتمام بها حتى أضحتْ جزيرة العرب المركز الرئيس لتربية الإبل في العالم منذ القدم (حتي،1991: 21). وصارت الجمال مصدرًا عظيمًا من مصادر الثروة في العصر الجاهلي، فسمِّيت جموعها بـ (المال)، فكانت ثروة العربي تقدَّر بعدد ما يملكه من الجمال والنوق، بل حل الجمل محل الدرهم والدينار في مناسبات عدة، فكانت مهور الفتيات وديات القتلى في حروب العرب قبل الإسلام مثلاً تقدر بعدد من الجمال أو النوق، لذلك ميّز العرب هذا الحيوان باهتمام خاص لدرجة أنهم كانوا يقومون بدفن الجمال والنوق في مقابر كمقابرهم ومن خلال طقوس ربما تشبه طقوس الدفن الآدمية؛ حيث عرفت عادة دفن الجمال والخيل في بقاع كثيرة من شبه جزيرة العرب ومنها منطقة حضرموت.

يتطرّق هذا البحث إلى ظاهرة دفن الجمال في مملكة حضرموت القديمة، في مبحثين: الأول؛ يتناول تاريخ الجمل العربي وحيد السنام وعملية تدجينه من خلال البقايا المادية الدالة عليه في آثار جنوب الجزيرة العربية بصفة عامة، وأهمها البقايا العظمية للجمل التي تم العثور عليها في مناطق مختلفة من المنطقة، وتطرق المبحث الثاني؛ إلى ظاهرة دفن الجمال من خلال نتائج البعثات الأثرية التي كشفت عن عدد من قبور الجمال في مناطق متفرقة من هضبة ووادي حضرموت، إلى جانب التطرّق إلى طقوس الدفن وأنواع المدافن، ونقوش المسند الجنائزية المتعلقة بدفن الجمال في حضرموت.

أولاً: تاريخ الجمل العربي وحيد السنام (Dromedry):

تنتمي الإبل إلى الحيوانات الثدية المجترة، وتشكّل مع حيوان اللاما الأمريكي (Auchenia Lama) عائلة واحدة تعرف باسم (Camelidoe). وعُرف نوعان من الإبل، أحدهما بسنام واحد يعرف بالجمل العربي (Dromedry/Camelus Dromedarius)، والآخر بسنامين، ويعرف بالجمل البكتري (Bactrian Camel/Camelus Bactrianus) نسبة إلى منطقة (Bactria)، الواقعة في أواسط آسيا، التي كانت تضم شمال أفغانستان وقسمًا من جمهورية آسيا الوسطى، وكانت عاصمتها (Bactra) (خريطة رقم1). وقد أثبتت دراسة المتحجرات أن كُلًّا منهما انحدر من سلف بري عاش في شمال أمريكا، ثم هاجر خلال العصور الجليدية إلى قارة آسيا عبر مضايق بورنغ الواقعة بين أمريكا وآسيا بعد تجمّد مياهها بسبب الزحف الجليدي (الهاشمي،1978: 188-189). وتابعت الإبل توغّـلها وانتشارها حتى وصلت إلى منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، فاستقرَّ الجمل ذو السنامين في أواسط آسيا فيما أكمل الجمل ذو السنام رحلته التي انتهت كما يبدو في الجنوب الغربي من أرض العرب، وقد تأقلمت الإبل مع مناخ المناطق الجديدة التي وصلت إليها، وبمرور الزمن اكتسب كل من الجمل (العربي والباكتري) صفات جسمانية تناسب البيئة التي عاش فيها، فجاء التركيب البيولوجي للجمل العربي ومواصفاته الجسمانية متناسبة مع مناخ الصحراء الجاف، بينما عاش الجمل ذو السنامين وتكيف مع المناخ البارد في أواسط آسيا.

ترجع أقدم البقايا الدالة على الجمل في المنطقة العربية إلى عصر البلايستوسين؛ حيث عثر على حفريّات أو متحجرات في الجزائر وفلسطين تبين أنها تخص الجمل بنوعية (العربي والبكتري)، وقد دلت إلى جانب بعض الآثار من مناطق أخرى كالصين على أن الجمل لم يكُ صحراويًا في تلك الحقبة، بدليل الكشف عن بقاياه مع متحجرات للفيل والجاموس والغزال في الطبقة الأثرية نفسها، والأهم من ذلك أنّ تلك المتحجّرات أشارت إلى أنّ الإبل كانت آنذاك برية وليست مدجنة (الهاشمي،1978: 197).

عرف العرب ثلاثة أنواع من الجمال، هي : جمل ذو سنام واحد وهو عربي محلّي ((Dromedary تعود أصوله إلى بلاد العرب، وعرف منه صنفان: أحدهما؛ للركوب، والآخر؛ للحمل، وهو حيوان متكيّف تمامًا للعيش في مناخ الصحراء، ويتّصف بخُفٍّ مستدير مناسب للسير فوق الرمال ووبر قصير وقوائم طويلة تجعل ارتفاعه يفوق المترين، وشاع استخدامه على نطاق واسع من منغوليا وشمال غرب الهند حتى جنوب أواسط آسيا وآسيا الصغرى وصولًا إلى شمال وشرق أفريقيا وبعض مناطق أسبانيا (الهاشمي،1978: 189). والنوع الثاني؛ جمل ذو سنامين يعرف بـ (Bactrian)، وهو دخيل قدم من جنوب تركمانستان، ويتميّز بحجم أصغر مقارنة بالجمل العربي، ولكنه أسرع عَدْوًاً وذو وبر طويل وارتفاعه لا يتعدّى المترين (الهاشمي،1978: 193؛ابن سيده،1996/2: 163)، وقد أكّدت الحفريات الأثرية معرفة النوع الثاني من الجمال في جنوب شرق الجزيرة العربية؛ حيث عثر في موقع تل أبرق في الإمارات العربية المتّحدة على مشط مصنوع من عظمة جمل من فصيلة (Bactrian) تؤرّخ لما بين (2200-2000ق.م) (Potts,1993:591)، كما عثر المنقّبون على بقايا عظام في قبور موقع مليحة في إمارة الشارقة يرجّح أنها تنتمي لهذه للفصيلة نفسها (Uerpmann,1999:112). وفي اليمن لا يوجد دليل حتى الآن على معرفة هذه الفصيلة من الجمال، عدا العثور على تمثال من الطين المحروق (مجهول المصدر) تمّ شراؤه في صنعاء ربما يمثّل جملًا بسنامين. أما النوع الثالث؛ فهو جمل هجين، يمتاز بأنه أقوى وأسرع وأكبر حجمًا من النوعين السابقين، ويرجح أنّه استخدم أكثر من غيره من الجمال في نقل البضائع لمسافات طويلة، ويرى العلماء أن هذا الجمل هجين بين الجمل ذي السنام والجمل ذي السنامين، وربما هذا ما يفسر معرفته في المصادر العربية باسم البخت أو البختي، وهي لفظة قريبة من لفظ (باكت = باكتري/Bactrian) الدالّة على الجمل ذي السنامين، وقد عثر في مقابر مُليحة على (3) هياكل عظمية لجمال هجينة كبيرة الحجم، وهو ما ذهب ببعض الباحثين إلى الاعتقاد بأن جنوب شرق الجزيرة العربية ربما يكون أحد الأماكن التي دُجِّنَتْ فيها الجمال الهجينة إلى جانب إيران وتركيا وأفغانستان وتركمانستان (Uerpmann,1999:108-111;Daems,2004:235)، ويبدو أن هذا النوع من الجمال لم ينتشر في سائر بلاد العرب، ولم يستخدم طويلًا بدليل عدم وجوده في المنطقة حاليا، وفي اليمن لم يظهر حتى الآن دليل يدعم معرفة الجمل الهجين (Uerpmann,1999: 115).

بقيت مسألة تعيين الزمان والمكان الذي دُجِّنَ فيه الجمل وحيد السنام مثار جدل ونقاش متصل بين المؤرّخين وعلماء الآثار الحيوانية، ونتج عن ذلك نشر العديد من الدراسات ([1]) التي تعرضت لنتائج الأبحاث الأثرية والبقايا العظمية، إلى جانب إعادة بناء البيئة القديمة للمنطقة. وفي خضم ذلك، توصل الباحثون إلى فرضية تقول إن الجمل دُجِّنَ في مكان ما من جزيرة العرب في وقت مبكر من الألف الثالث ق.م (Vogt,1994:279).

والحقيقة، إن المعطيات الأثرية تؤيّـد هذه الفرضية، ففي ضوء اتفاق الدارسين على أن الجمال العربية المدجَّنة يعود أصلها إلى سلف برِّي عاش في المنطقة قبل بزوغ الألف الثالث ق.م، أكّدت التقارير الأثرية على أن أقدم البقايا المادية والفنية الدالة على الجمل العربي بصورته البرية اكتشفت في منطقة جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، ومنها الرسوم الصخرية والبقايا العظمية (Grigson et al,1989:359-360)، أما بقية الشواهد الأثرية المتعلقة بالجمل في المنطقة العربية فتعود لجمال مدجَّنة. ففي هذا السياق، توصّل الباحثون عبر عمليات التنقيب الأثري إلى كم من البيانات يؤيّـد أن جنوب غرب جزيرة العرب هي الموطن المرجح الذي عاش فيه السلف البرّي للجمل العربي قبل تدجينه، ولعل أبرز تلك الحفريات هو ما نفّـذته البعثة الأمريكية السعودية عام1980م على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر في موقع سيحي الواقع على بعد (50) كم جنوب جيزان (خريطة رقم2)، حيث عثر هناك على بقايا عظمية لجمال- بعضها متفحم – ويتمثل أهمها في عظم من فك جمل تم فحصه براديو كربون (Radiocarbon) وخضع للمعايرة ([2]) (calibrated date)، وأُرخ ما بين (6900- 6600 ق.م) (Grigson et al,1989:358-360)، ولكن العلماء واجهوا صعوبة في تحديد ما إذا كان ذلك الفك لجملٍ بسنام واحد أو بسنامين، نظرًا لاستحالة التفريق بين النوعين من خلال الفحص الكيميائي للعظام، غير أنّ الخارطة الجغرافية للحيوان (zoogeographical) تُرجِّح أنّه جمل وحيد السنام، وربما يكون وحشيًّا غير مستأنس لاسيّما وأنّ دراسات الرسوم الصخرية في جنوب الجزيرة أكّدت وجود الجمل البري وحيد السنام منذ وقت مبكر من الألف الثالث ق.م، ومنها رسم صخري عثر عليه على بعد حوالي (30كم) شمال بئر حمى الواقعة على بعد (75كم) شمال نجران، يوضح عملية صيد جمل عربي، وربما يعدّ هذا الرسم من أقدم الشواهد المصوَّرة على وجود الجمل البرِّي في جزيرة العرب، ويؤكد فرضية أن الجمل وحيد السنام عُرِف في هذه المنطقة في حالته البرية قبل أن يُدجن، وفي وقت يسبق زمن معرفة الجمل المستأنس خارج جزيرة العرب في إشارة إلى فرضية تدجين الجمل في بلاد العرب لأول مرة قبل انتشاره خارج حدود المنطقة (الحداد،1992: 44-45). وبناء على ما تقدم، فإننا نفترض أن الجمل العربي انتشر بعد تدجينه في جنوب الجزيرة العربية إلى بقاع الجزيرة الأخرى عبر اتجاهين. ينظر (باعليان،2012 : 44) هما:

الاتجاه الأول: نحو الشرق- ربما بمحاذاة الساحل الجنوبي- حتى وصل إلى السواحل الشرقية من الجزيرة العربية، حيث عثر هناك على بقايا عظمية لجمال في مواقع عدّة على سواحل الخليج العربي مثل موقع أم النار في عمان، التي كشف فيها عن بقايا عظام جمال أُرِّخت بنحو الألف الثالث ق.م، وفي تل أبرق بالإمارات العربية عثر على قبور جمال أُرِّختْ بين (900-800ق.م)، وضمّت هياكل عظمية لجمال وحيدة السنام يرجح أنها مُدَجّنة (Vogt,1994:279). من هناك، يبدو أن الجمل وصل إلى سورية وبلاد الرافدين- ربما مع الهجرة الأكادية من الجنوب خلال الألف الثاني- خاصة وأنّ فريقًا من الدارسين يرى أن الجمل العربي قدم إلى العراق وبادية الشام من السواحل الجنوبية الشرقية للجزيرة العربية، وذلك استنادًا إلى بعض الإشارات اللغوية المسمارية العائدة إلى نهاية الألف الثالث ومطلع الألف الثاني ق.م، منها أن أهل العراق القدماء أطلقوا على الجمل اسم (حمار البحر) في إشارة إلى الصحراء أو الخليج (الهاشمي،1978: 213). إضافة إلى ذلك، وصف السومريون الجمل ذا السنامين عندما شاهدوه لأول مرة بأنه (ذو حدبتين) و(أجنبي) أي قادم من الخارج، في إشارة إلى معرفتهم المسبقة للجمل العربي (ذي السنام). وهناك نص سومري يؤكد أن الجمل البكتري عرف مُدَجَّنًا وهو ما يشير إلى أن الجمل العربي- الذي عرفوه في الفترة نفسها أو قبلها بقليل- يفترض أنه وصل إليهم بعد تدجينه (الهاشمي،1978: 214).

من ناحية أخرى، تشير بعض المعطيات اللغوية أيضًا إلى أن الجمل وصل أولًا إلى بادية الشام، ومن ثم انتقل إلى العراق ومنه إلى مناطق أخرى ([3]) ،ومنها أن لفظة (جملو) (كملو) في اللغة الأكادية إنما وردتْ إليها من العرب الذين كانوا يشكلون معظم سكان بادية الشام، وكان الجمل هو وسيلة النقل والركوب الأساسية لديهم (الحمد،2002: 445)، كما أشارت الوثائق السومرية إلى البوادي الشمالية للجزيرة العربية كمناطق قدم منها الجمل (Daems,2004:235). أضف إلى ذلك، وجود شواهد أثرية عدّة من الهلال الخصيب عكست طبيعة العلاقة بين عرب بادية الشام والآشوريون، مثل بعض المنحوتات من عهد تجلات بلاسر الثالث (744-727ق.م)، التي صوّرت العرب مع جمالهم في مناسبات عسكرية ومدنية مختلفة (الهاشمي،1978: 199-201).

الاتجاه الثاني : الذي سلكه الجمل العربي كان نحو أفريقيا؛ إذ يتفق الدارسون على أن الجمل المدجَّن انتقل إلى أفريقيا من جنوب الجزيرة العربية (Shaw et al,1993:66). ويحتمل أن عملية الانتقال تلك تمّت عبر شبه جزيرة سيناء، أو ربما سلك الجمل ذات الطريق التي سلكتها الحيوانات المدجّنة والدخيلة على جنوب بلاد العرب، ومنها الحمار (باعليان،2012 45: )، الذي انتقل في وقت سابق من القرن الأفريقي (الصومال) إلى العربية الجنوبية خلال الألف الخامس ق.م (رشاد،2007: 105).

من جانب آخر، ربط كثيرٌ من الباحثين بين تدجين الجمل والبداية الحقيقية لاستخدام القوافل البرية في التجارة، ومنهم (Albright.W.F) و(De Maigret. A) الذين طرحوا فرضية أن تاريخ تدجين الجمل العربي حدث بين القرن الثاني عشر إلى الحادي عشر إلى العاشر ق.م، وذلك اعتمادًا على حجج لغوية، منها: أن اسم الجمل لم يعرف في نصوص ماري أو في اللغة السومرية والأكادية وبقية لغات الشرق الأدنى القديم بما في ذلك الكتابة التصويرية السينائية قبل ذلك التاريخ (Albright,1957:165; De Maigret,1998:221). بينما يذهب (Michal Artzy) ببداية استئناس الجمل إلى مرحلة العصر البرونزي المتأخر في حدود منتصف الألف الثاني ق.م وربما أقدم (Artzy,1994:134-135)، وذلك بناءً على نتائج حفريات تل نامي في جنوب حيفا بفلسطين، الذي يرجع تاريخه إلى نهاية القرن الرابع عشر ق.م؛ حيث عثر هناك على عينات من المر واللبان ضمن ركام الموقع (تل نامي) تبين أنها من النوع الذي كان يستورد من العربية الجنوبية بواسطة القوافل إلى الموانئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، كما تمّ العثور في الموقع نفسه على كمية من المباخر المصنوعة من البرونز والفخار (Artzy,1994:133-139)، إلى جانب ما قدّمته الباحثة (Paula Wapnish) التي عملت في تل الجيمة (Jemmeh) على الساحل الجنوبي لفلسطين، ولاحظتْ وجود عظام جمال عربية مدجّنة تعود لفترة عصر البرونز المتأخر بين القرنين الرابع عشر والثالث عشر ق.م (Artzy,1994:135).

من جانب آخر، يشير السجل الأثري لجنوب الجزيرة العربية إلى وجود مجموعة عظمية لجمال ضمن مجموعات العصر الحديدي في مواقع صيهد مثل الجوبه وهجر التمرة والريحاني، تراوحت نسبتها ما بين (2-5%) من مجموعة عظام الحيوانات المكتشفة، وهي نسبة متواضعة وتقارب نسبة عظام الجمال المكتشفة في المواقع الواقعة عند الطرف الشمالي لطرق القوافل مثل تل الجيمة وتل نامي.

ثانياً: ظاهرة دفن الجمال:

عرف العرب ظاهرة دفن الإبل منذ القدم، فكان من المألوف العثور عن بقايا حيوانات مختلفة كالجمال مع الدفنات البشرية ضمن قبر واحد في الجزيرة العربية(الحسيني،2009/أ: 90-91Blau et Beech,1999:40-41;). ويعتقد البعض أن تقليد دفن الإبل لم يمارس خارج نطاق الجزيرة العربية سوى في مكان واحد فقط هو السودان ضمن حضارة مروي، التي توافرت الأدلة الأثرية مؤخّرًا على ممارسة أهلها لتلك الظاهرة (سيدوف،1999:215). ومع ذلك عُثر في فلسطين وسوريا على أسنان وعظام جمال أرخت بمنتصف عصر البرونز المبكر، وترى بعض الدراسات أنها ارتبطت بممارسات جنائزية.

ويرى بعض الدارسين أن عادة دفن الجمال لم تقدّر زمنيًا بدقة، ففي موقع مليحة وتل أبرق وأم النار جنوب شرق أبوظبي، وفي تل هيلي في سلطنة عمان كشف الآثاريون عن قبور جمال أرخت بصفة عامة بحوالي منتصف الألف الثالث ق.م. (Grigson et al,1989,360; Vogt,1994:280)، فيما يرى البعض أن هذه الظاهرة انتشرت تدريجيًا على طول السواحل الجنوبية والشرقية لجزيرة العرب في الألف الأول ق.م. (Breton,1998:154)؛ إذ أفضت الحفريات الأثرية في عدد من المواقع هناك إلى الكشف عما يقارب (50) قبرًا عثر فيها على عظام جمال رجح الباحثون أن تكون من ذات السنام الواحد (رشاد،2007: 105)، ومنها عدد (25-27) قبرًاً توزّعت على مواقع في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وعمان والمملكة العربية السعودية ترجع إلى ما بين القرن الثالث ق.م إلى القرن الأول م. (Vogt,1994:280;Daems,2004:235).

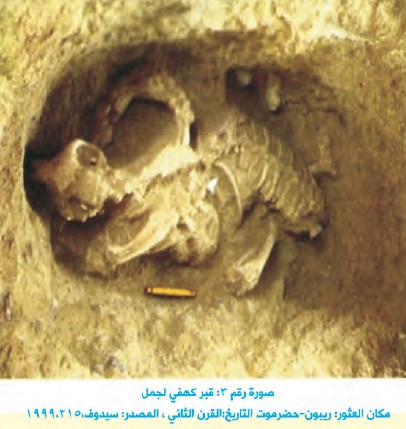

وفي فترة لاحقة كشف عن قبور جمال في قرية الفاو تعود للقرن الثاني الميلادي أو بعده بقليل في إشارة إلى استمرار تلك العادة لقرون بعد الميلاد (الحسيني،2009/أ: 90)، كما تم الكشف عن ما يقارب (30) قبرًا تخص الجمال توزعت على مواقع في حضرموت والمهرة والجوف (Breton,1998:154;Frantsouzoff,2003:256)، ففي حضرموت كشفت البعثة الروسية في ثمانينيات القرن الماضي في ريبون عن سبعة هياكل عظمية مكتملة لجمال، إضافة إلى قبرين في السوط (الجول) هما عذيبة (9) وعذيبة (11)، إلى جانب الكشف عن قبرين في موقع (مقد سامر1،6) بوادي عَرَفْ ضمّتْ ثلاثة هياكل عظمية تخص جمال اثنان منها في قبر واحد، وأرِّخت جميعها بين القرون الثلاثة ق.م وبداية العصر الميلادي (Vogt,1993:2-3;Vogt,1994:281). وفي وادي عَرَفْ أيضًا، كشف فريق مشترك من المعهد الألماني للآثار وهيئة الآثار اليمنية فرع حضرموت عن أربعة قبور في موقع (مقد العبية B17-B20) ضمَّتْ بين جنباتها أربعة هياكل عظمية مكتملة لجمال دفنت في وضع (البروك) الطبيعي داخل قبور مستطيلة غُطِّيَتْ ببلاطاتٍ من الحجر (باعليان،(201283: . أمّا عن جنس الإبل المدفونة، فقد كانت للنوق والجمال معًا، خاصة في مليحة وموقع الدور التي تم التأكد من احتوائها على قبر ناقتين، بينما لم يتسنَّ تحديد جنس الإبل المدفونة في حضرموت (Uerpmann,1999:102-118;Daems,2004:235).

تدلُّ هذه الظاهرة على أن الجمل كان يحظى بمكانة خاصة في الحياة الدينية نظرًا لارتباط تقليد الدفن بصفة عامة في حضارات الشرق القديم بالعقائد الروحية ومنها البعث والخلود. ولابد أنّ عمليات الدفن كانت مقترنة بطقوس معينة لم تتضح طبيعتها بعد، ففيما يتعلق بكتابات المسند، فإنها لم تَـبُـحْ بتفاصيل حول الطقوس الجنائزية عموما ودفن الإبل على وجه الخصوص (باعليان،2012 87: )، باستثناء بعض الإشارات الدالة على دفن الحيوانات التي وردت في بعض النقوش المزبورة على النصب مثل لفظة (ب ل و ت)، التي يعد ذكرها على شواهد القبور دلالة على وجود دفنه حيوانية مع الدفنة الآدمية (الحسيني،2009/ب: 72،جدول4)، أما النقوش الجنائزية الحيوانية فهي نادرة، وأهمها يتمثل في نص حضرمي يصف عملية بناء قبر لأحد الجمال، عثرت عليه البعثة الروسية اليمنية المشتركة سنة1984م في قبر كهفي رقمته بـ (903) في منطقة الركبة بوادي دوعن وحُدِّدَ تاريخه بنهاية القرن الأول ق.م وبداية القرن الأول م. (Frantsouzoff,2003:251).

وعلى الرغم من توفر الأدلة المادية على انتشار ظاهرة دفن الجمال في بلاد العرب فإنّ أصل هذه العادة ما زال مجهولًا إلى اليوم، ولم يتّضح بعد دور الجمل في الأعراف القبورية لسكان جزيرة العرب قبل الإسلام، ويعتقد بعض الباحثين أن السبب في ذلك قد يرجع إلى حداثة الكشف عن تلك الظاهرة التي لم تلق الاهتمام الكافي من الدراسة (سيدوف،1999:215 ؛Vogt,1994:280 ). وقد حاول بعض الباحثين في هذا المجال الإجابة عن السؤال التالي: هل كانت الجمال تذبح كأضاحي (قرابين) للمعبودات أم أن قتلها كان تعبيرًا عن طقس معين (قتل طقوسي) لوضعها مع صاحبها في القبر مثلاً، باعتبارها نوعاً من الأثاث الجنائزي؟ (باعليان،2012 83: ). ولمحاولة الإجابة عن هذا السؤال لابدّ من دراسة الخطوات المتّبعة في تقليد دفن الجمال، كوضعية الجثة مثلًا، رجح بعض الباحثين أن تلك الجمال ربّما قدّمت كأضاحي للموتى، وشبّهوها بما يقدِّمه العرب المسلمون من أضاحي في مواسم الحج (Breton,1998:154-155)، بينما رفض البعض تلك الفكرة وحجّتهم في ذلك أن الحصان أيضًا كان يدفن في قبر سيده في فترة لاحقة مع انه ليس من حيوانات القرابين (Vogt,1994:281). ويعتقد البعض الآخر أن التضحية بالجمال في العربية الجنوبية قبل الإسلام لم تكن واضحة أو مؤكدة؛ إذ من المحتمل أن الجمال كانت تذبح لاستهلاك لحومها بالرغم من أن دراسة بقايا العظام تشير إلى أنها لم تستهلك بالكامل (Vogt,1994:284). وربط بعضهم بين ظاهرة دفن الجمال، وعادة ذبح الإبل على القبور تكريمًا للميت التي مارسها العرب قبل الإسلام؛ حيث كانت الجمال تنحر عند قبور عِلْيَةِ القوم تمجيدًا لشجاعتهم وفروسيتهم (علي،1993/5: 445). وتقليد الذبح عند الموت ما زال يمارس في اليمن- ولكن ليس بالضرورة عند القبر- ، ويهدف في الأساس إلى إطعام الناس الذين يحضرون مراسم الدفن، ويرجح بعض الباحثين أنّ الأصل في هذه العادة هو إكرام الميت، فكلّما زادت منزلة المتوفى كثرت الذبائح عند موته، وبمرور الزمن استعاض الناس عن الإبل ببقية الماشية كالغنم والبقر وذلك كما يبدو لقلة أعداد الإبل وغلاء أثمانها، وأصبح من الشائع أن ذبح الجمال دليل على عظم المناسبة (باعليان،2012 : 84).

وقد قارن (Henninger’) بين القرابين الحيوانية التي كانت تذبح في شمال الجزيرة العربية مع تلك التي ذبحت في جنوبها، ووجد أن ذكور الحيوانات كانت هي المفضلة في جزيرة العرب عمومًا ما عدا الحصان، وكان أغلبها مدجّنًا. ففي مناطق شمال الجزيرة فضل البدو قرابين الجمال، أما في الجنوب فقد قدمت بعض الحيوانات البرية كقرابين مثل الوعل وبقر الوحش وذلك لأسباب مختلفة مثل الشفاء من المرض أو تكريمًا للأسلاف الكبار أو في الاحتفالات الدينية أو كشكر على تلبية الحاجات الشخصية (Vogt,1994:284). أمّا (Vogt) فيرى أنّه لا يوجد دليل أثري يؤكِّد أن الجمال كانت تقدم كأضاحٍ أو قرابين للأسلاف أو للمعبودات (Vogt,1994:286)، ممَّا يعني أن تلك الجمال دفنت طبقا لطقس ديني.

وبالرغم من عدم تأكُّدِنا من الهدف المقصود من ذبح الإبل (كقرابين)، فإنّنا نرى أنّ طريقة وأوضاع دفن الجمال توحي بأنها ذبحت وفقًا لطقس جنائزي مشابه للطقس المتبع في دفن الأشخاص مع الاختلاف في الطريقة بين الطقسين، ويرجّح أن ذلك نابع من المكانة التي احتلتها الإبل في حياة مجتمع الجزيرة العربية؛ حيث ارتبط هذا الحيوان بحياة العربي وأصبح جزءًا منها، وبالتالي نال الجمل حظوة في قلب صاحبه كأنه جزء من أفراد أسرته، لهذا تمّ دفنه بطريقة تشبه ما يتبع في دفن الآدميين (باعليان،2012 : 84)، فكان الجمل يوضع في القبر وفق طقس متعارف عليه، ويودّع معه أثاث جنائزي متعلق به مثل الأدوات الخاصة بالذبح كالسيوف والشفرات والسكاكين وربما قتب الجمل، ولكن الأخير لم يثبت وجوده ربما بسبب سرعة تحلل المواد التي كان يصنع منها وكانت تتكون عادةً من الخشب والجلد (Vogt,1994:285-287).

ويوحي سياق بعض نصوص المسند بأن الحيوان كان يحسب ضمن المتاع الجنائزي للمتوفى؛ إذ يبدو أنهم كانوا يذبحون الناقة بعد وفاة صاحبها ويودِّعونها في قبره ضمن الأثاث الجنائزي للميت، وهو ما ذهب إليه (Sedov.A) في تعليقه على قبر الركبة في حضرموت؛ حيث يرى أن الإبل المذبوحة تمثّـل نمطًا من أنماط الأثاث الجنائزي للميت؛ إذ كانت جمال المحاربين تُـنْحَرُ بعد موتهم مباشرة، وربما تدفن معهم في قبر واحد تكريمًا لأصحابها وتلافيًا لعدم وقوعها في يد غيرهم (سيدوف،1999: 215). وفي سياق ذي صلة وردت رواية عن المؤرخ محمد بن حبيب صاحب مؤلف ( كتاب المحبر) يقول فيها: “وكان الرجل إذا مات عمدوا إلى راحلته التي ركبها فيوقفونها على قبره معكوسة رأسها إلى يديها، ملفوفة الرأس…فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت، ليركبها إذا خرج من قبره” حتى لا يحشر ماشياً على رجليه” (ابن حبيب، د.ت : 323).

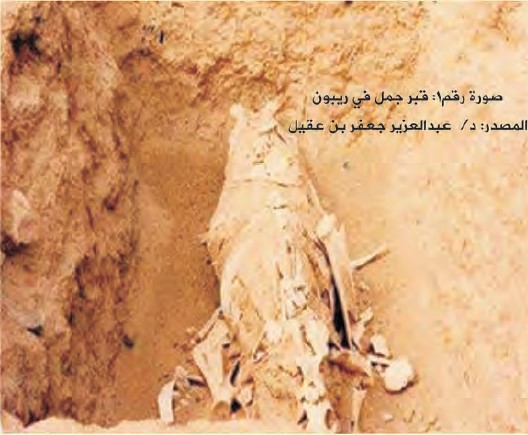

افترض الدارسون أن عملية دفن الجمال كانت تتمّ بإحدى طريقتين؛ إمّا أنْ يجلب الجمل إلى جوار القبر وتتم عرقبته (قطع عراقيبه) ومن ثمّ نحره ووضعه في القبر (سيدوف،1999: 215)، وإمَّا أنْ يتم إرغام الجمل على دخول القبر ثم إناخته قبل نحره. ويرى البعض الآخر أنّ الطريقة الأخيرة اتبعت في مقابر مليحة طبقًا للوضعية التي وجدت عليها قوائم الجمال المثنية أسفل الجسم في وضع البروك الطبيعي (Breton,1998:155;Uerpmann,1999:104)، ويبدو أنّ الطريقة نفسها اتبعت في دفن الجمال في حضرموت؛ حيث كشف في ريبون ووادي عَرَفْ عن جمال دفنت وهي في الوضع الطبيعي (باركة) (صورة رقم2،3)، وكان رأس الجمل مشدودًا للخلف وقوائمه مثنية أسفل جسمه (;Daems,2004:235Uerpmann,1999:104)، وأحيانًا كان عنق البعير يثنى إلى جنبه الأيسر، وقد يقطع الرأس أو الرقبة ويوضع عند مقدمة أو مؤخرة الجسم، كما في موقع (مقد العبية B17،184)(باعليان،2012 : 85). وفي حالات أخرى، يمكن أن يدفن الجمل ممدَّدًا على أحد جنبيه في حفرة أكثر اتساعًا، وقد أثبتت المعطيات الأثرية أن الجمال قد تدفن كاملة أو يكتفى بدفن نصفها أو أجزاء منها، ففي بعض الحالات كان الرأس يقطع ويوضع بين أرجل الحيوان (Breton,1998:155)؛ إذ عرفت بعض الأمثلة اختفت فيها رقبة وجمجمة البعير لأسباب ما زالت غامضة، وأحيانًا كان يُستبدَل الرأس بحجر أو حجرين توضعان أمام الجثة، كما في قبور ريبون و وادي عرف (مقد العبية B20) (باعليان،2012: 85؛ 15؛Sedov,1996/2:125;Breton,1998:154). وهناك من يعتقد أن الأجزاء المفقودة من جثث الجمال المدفونة كانت تستهلك من قبل أهل المتوفى ويدفن الجزء المتبقي من (الجمل) ضمن طقس معين (Vogt,1994:281-284)، وهذا يذكرنا بطقس تقديم قرابين الصيد المقدس في اليمن القديم، حيث كانت أجزاء من لحم الصيد تقدم كقربان ينذر للمعبود فيما يؤكل الجزء الباقي من الضحية. وفيما يتعلق باتجاه جثة الجمل المدفون، لم تتبع طريقة موحدة في ذلك، فمثلًا نجد أنّ جمال وادي عَرَفْ دفنت، وكانت رؤوس بعضها في اتجاه الشمال الشرقي ومؤخرة الجسم في اتجاه الجنوب الغربي كما في قبر (العبيةB18)، وبعضها الآخر دفن في وضعية معاكسة، كما في قبر(العبية B17) (باعليان،2012 : (86 ..

عُرِفَ نوعان من مدافن الجمال في منطقة حضرموت القديمة: أحدهما مكوَّن من حفرة بسيطة في الأرض أو منقورة في الصخر تغطَّى عادة ببضع بلاطات من الحجر تضمّ غالبًا جثة جمل واحد فقط كقبور وادي عرف (مقد العبية B18-21) التي تكونت من حفرة مستطيلة أبعادها (1.5×2متر×عمق1.5متر) سُقفت ببلاطات حجرية بمقاس (1×1.5متر)(باعليان،2012 : 86 (. وفي بعض الحالات كان يشترك الجمل مع جثمان صاحبه في قبر واحد كما في ريبون رقم (17) الذي ضم هيكلًا عظميًا كاملًا لجمل في وضع البروك إلى جانب جثة آدمية وضعت في كُوَّة عليا داخل القبر نفسه وضمن مساحة إجمالية أبعادها (2.80طول×0.75ارتفاع×عرض0.90متر) (صورة رقم 1،2)(Sedov,1996/2:125;Frantsouzoff,2003:256).

والنموذج الآخر من القبور وهو الأكثر تطورًا، ويمثل نوعًا من العمارة القبورية دعمت فيها جدران القبر بالحجارة كما في قبر الركبة وبعض قبور وادي عَرَفْ (سيدوف،1999: 215)، وهذه الأخيرة شبيهة ببعض قبور مليحة في الشارقة حيث عثر الآثاريون على مقبرة خاصة بالإبل أُرِّخَت ما بين (300ق.م-200م)، وضمّتْ بعض قبورها جملين، وبعضها دفن فيه حصان وجمل. وقد تميّزت مقبرة مليحة باحتوائها على بقايا عظمية لجمال بسنام واحد وأخرى هجينة، حيث احتوت (8) قبور جماعية على (9) هياكل عظمية لجمال عربية وحيدة السنام وضعت بجوار بعضها في محيط واحد، بحيث احتوى أحد القبور (رقم 18)على هيكلي جملين، إضافة إلى قبر واحد برقم (11) احتوى على هيكلي جملين هجينين بحجم أكبر من الجمل العربي، وقبر آخر خصص لحصان وهو رقم (4) (Uerpmann,1999:103).

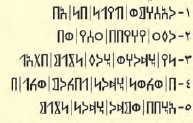

تدل عملية دفن الجمال في اليمن القديم على أنها كانت تحظى بمكانة خاصة في الحياة الدينية؛ حيث ارتبط تقليد الدفن بشكل عام بالعقائد الروحية وبعملية البعث والخلود في حضارات الشرق القديم. ولابد من أنّ عمليات الدفن كانت مقترنة بطقوس معينة. وفيما يتعلق بكتابات المسند، فقد صمتتْ- كعادتها- عن البوح بتفاصيل حول الطقوس الجنائزية عمومًا ودفن الإبل على وجه الخصوص، باستثناء بعض الإشارات الدالة على دفن الحيوانات التي وردت في بعض النقوش المزبورة على النصب مثل لفظة (ب ل و ت) التي يعد ذكرها على شواهد القبور دلالة على وجود دفنه حيوانية مع الدفنة الآدمية [الحسيني،2009/ب،72،جدول4]، أمّا النقوش الجنائزية الحيوانية فهي نادرة، وأهمّها يتمثل في نص حضرمي يصف عملية بناء قبر لأحد الجمال، عثرت عليه البعثة الروسية اليمنية المشتركة سنة1984م في قبر كهفي حمل رقم (903) بمنطقة (الركبة) في وادي دوعن، وحُدِّد تاريخه بنهاية القرن الأول ق.م وبداية القرن الأول م.[Frantsouzoff,2003,251]، وينص على الآتي:

المعنى[4] :

التعليق:

تكمن أهمية هذا النقش في إشارته إلى دفن جمل في قبر آدمي، وعلى الرغم من عدم العثور على عظام الحيوان فإنّ السطر الثالث من النقش يشير إلى أنّ صاحب القبر أودع بداخله جثة جمل، وهو ما قد يعني أن الجمل دفن قبل صاحبه بفترة وجيزة ربما لا تتعدى العام، ومن ثم دفن صاحب الجمل في ذات المدفن [Frantsouzoff,2003,256]. ويتضح من سياق النص أنّ القبر بُني وفق هندسة معينة استخدمت فيها الأخشاب المدعمة بأعمدة من الحجر، إلى جانب تحصين القبر من المياه عبر تثبيت أساساته بالحجارة، ووضع فيه الأثاث الجنائزي، وكان عادة ما يرفق مع الإبل المدفونة بعض المصنوعات الحديدية المتعلقة بالذبح مثل السكاكين والسيوف وشفرات الحلاقة، وفي بعض مدافن ريبون عثر على بعض الحلي والأواني الفخارية وربما السروج واللجام، وبعض الأواني الزجاجية [سيدوف،1999،215]. ولابدّ أن تلك التجهيزات تعد إشارة إلى ارتباط دفن الإبل بعادات طقسية وجنائزية ذات طابع روحي متعلق بحياة ما بعد البعث.

والنص الثاني المتعلق بدفن الإبل هو النقش السبئي (RES4231) الذي ينص على الآتي:

وترجمة معنى النص على النحو الآتي:

التعليق:

تاريخ النقش غير معروف، ويتحدّث صاحبه (غيلان) عن بناء مقبرة له ولجمل صغير (بكر)، وأشار إلى عمق القبر وأنّ به لحودًا، ويلاحظ تشابه هذا النص مع نقش (الركبة)، إذْ يبدأ كلاهما بصفة (كبرهمو/ راسهمو) أي (كبيرهم/ رئيسهم)، أمّا (تالب) فالمعروف أنّه أحد المعبودات اليمنية القديمة. ويحتمل أنّ صاحب النقش بناء مقبرته أثناء قيامه بزيارة (حج) إلى معبد تالب، وربّما يكون (تالب) اسم منطقة حل بها صاحب النقش.

ومن قتبان لدينا إشارة إلى قبر ناقة وردت في احد النقوش القتبانية هو النقش (VL10)[Jamme,1972/3,67]وعلى النحو الآتي:

المعنى:

التعليق:

يوجد تفسيران متقاربان لمعنى هذا النقش، الأول أورده (Ricks) وفحواه يدور حول بناء قبر لناقة [Ricks,1989,80]، والثاني قدمته (Avazini) ولم تعط فيه تفسيرًا لاسم (ا ب ل ت م)، فيما فسرت لفظ(ض ر ب) باسم للمقبرة [Avanzini,2004,102,No.73]، أما في المعجم القتباني فورد: ضرب (فعل) بمعنى (أودع/ضمن)[Ricks,1989,79-80].

ومن خلال التمعن في قراءة النقش، أمكننا تفسيره على النحو الوارد أعلاه.

ويوحي سياق بعض النصوص بأن الحيوان كان يحسب ضمن المتاع الجنائزي للمتوفى؛ إذ يبدو أنهم كانوا يذبحون الناقة بعد وفاة صاحبها ويودّعونها في قبره ضمن الأثاث الجنائزي للميت، وهو ما ذهب إليه (Sedov.A) في تعليقه على قبر جمل (الركبة) في حضرموت، حيث يرى أن الإبل المذبوحة تمثل نمطًا من أنماط الأثاث الجنائزي للميت؛ إذ كانت الإبل الخاصة بالمحاربين تنحر بعد موتهم مباشرة، وربما تدفن معهم في قبر واحد تكريمًا لأصحابها وتلافيًا لعدم وقوعها في يد غيرهم [سيدوف،1999،215]. وفي سياق ذي صلة وردتْ رواية عن المؤرخ محمد بن حبيب صاحب مؤلف ( كتاب المحبر) يقول فيها:” وكان أكثر العرب يؤمنون بالبعث، وكان الرجل إذا مات عمدوا إلى راحلته التي ركبها فيوقفونها على قبره معكوسة رأسها إلى يديها، ملفوفة الرأس … فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت، ليركبها إذا خرج من قبره” حتى لا يحشر ماشياً على رجليه [ Frantsouzoff,2003,256 نقلاً عن: ابن حبيب ،1942،322-323].

الخاتمة:

يستنتج مما تقدم أن منطقة جنوب غرب جزيرة العرب هي الموطن المرجح الذي دجن فيه الجمل ذو السنام في نهاية الألف الثالث أو بداية الثاني ق.م. طبقًا للعثور على أقدم بقاياه في تلك المنطقة، ومنها انتشر الجمل المدجّن في باقي أجزاء الجزيرة وصولًا إلى بادية الشام والعراق، بل توغل إلى القرن الأفريقي ربما عبر شبه جزيرة سينا.

ويوضح البحث تفرّد الجمل بأهمية خاصة في شعائر الدفن في حضرموت القديمة؛ حيث تم الكشف عن عدد من مدافن أو قبور الجمال في أماكن عِدَّة من هضبة الجول ووادي عَرَفْ ومستوطنة ريبون في وادي حضرموت، حيث تشير المعطيات الأثرية إلى أن دفن الجمال كان يتم وفق طقوس محددة تشبه الطقوس المتبعة في دفن الآدميين ؛ إذ كان يوضع مع الجمل في قبره أثاث جنائزي كالشفرات والسكاكين والرماح وربما القتب، وتم تقدير عمر تلك المدافن مابين القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي. وربما كانت الجمال المدفونة تنحر في اليوم الذي يتوفى فيه صاحبه كي يوضع معه في قبره تلافيًا لعدم استخدامه من قبل الآخرين. وعلى الرغم من ثبوت دفن الجمال والنوق في شرق الجزيرة العربية فإنّه لم يتم التأكد من ذلك في مقابر الجمال في حضرموت.

قائمة الاختصارات والرموز

الاختصارات العربية:

ت= توفي

د.ت= دون تاريخ

سم= سنتيمتر

ص= صفحة

ط= طبعة

ق.م= قبل الميلاد

كم= كيلو متر

م= ميلادي

هـ= هجري

الاختصارات الأجنبية:

AAE = Arabian Archaeology and Epigraphy

AD = After date (Christ).

B.C = Before Christ.

C.14= Radio-Carboun14

JRAS= journal of the Royal Asiatic Society.

OJA= Oxford Journal of Archaeology.

P = Page..

PSAS = Proceedings of the Seminar for Arabian Studies.

RES = Repertoire d´epigrphie Semitique , Tome.V-VII.

VL = The Van Lessen collection of South-Arabian Inscriptions and Antiquities,in:Jamme,1972,ІІІ, P. 2-69..

قائمة مراجع البحث:

باعليان، محمد عوض.

2012م:حيوانات النقل والحرب في اليمن القديم-دراسة في ضوء النقوش والاثار، اطروحة دكتوراه (غير منشورة)، جامعة عدن، كلية الآداب.

ابن حبيب، أبوجعفر محمد (ت 245هـ).

د.ت:كتاب المحبر، صححه: ايلزه نيختن شتيتر، دار الآفاق الجديدة، بيروت.

حتي، فيليب.

1991:العرب، تاريخ موجز، دار العلم للملايين- بيروت، ط6.

الحداد، فتحي عبد العزيز.

1992م:التشكيلات الحيوانية في اليمن القديم، رسالة ماجستير(غير منشورة)، جامعة الزقازيق- مصر.

الحسيني، صلاح سلطان.

2009م-أ:طرق الدفن والأثاث الجنائزي في اليمن القديم، موقع الحصمة -شقرة، دراسة تطبيقية، رسالة ماجستير(غير منشورة)، جامعة عدن.

2009م-ب:الحيوانات في اليمن القديم – دراسة أولية، مجلة المتحف اليمني، عدد3، الهيئة العامة للآثار والمتاحف-صنعاء،ص68-72.

الحمد، جواد مطر.

2002م:الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في اليمن القديم، إصدار دار الثقافة العربية-الشارقة وجامعة عدن.

رشاد، مديحة.

2007م:التسلسل الزمني وأنماط فن الرسوم الصخرية، في: فن الرسوم الصخرية واستيطان اليمن في عصور ما قبل التاريخ، إخراج مديحة رشاد وماري اينزان، المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية-صنعاء،ص99-112.

ابن سيده، إسماعيل بن علي الحسن(ت458هـ).

1996:المخصص، تحقيق خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي -بيروت.

سيدوف، الكساندر.

1999م:مقابر الابل، في: اليمن، في بلاد ملكة سبأ، ترجمة بدر الدين عرودكي، مراجعة يوسف محمد عبدالله، معهد العالم العربي، باريس،ص214-215.

عاقل، نبيه.

1993م:دور الجمل و الحصان في الفتوح العربیة المبكرة، دراسات تاريخية، عدد 47- 48، ص37– 46.

علي, جواد.

1993م:المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملايين، ط 2.

ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت711هـ).

د.ت:لسان العرب، دار المعارف-القاهرة.

الهاشمي، رضا جواد.

1978م: تاریخ الإبل فی ضوء المخلفات الآثاریة والكتابات القدیمة، مجلة کلیة الآداببغداد- ملحق للعدد 23، ص185-232.

Albright. W.F.,

1957:From the Stone age to Christianity, New York.

Artzy. M.,

1994:Incense, Camels and Coulerd rim Jars: Desert Trade routes andMaritime Outlets in the Second Millennium, OJA.13, P.121-147.

Avanzini. A.,

2004:Corpus of South Arabian Inscriptions 1-III, University of Pisa Press.

Blau. S. et Beech. M.,

1999:One Woman and her Dog: an Umm an-Nar example from the United Arab Emirates, AAE.10, P.34-42.

Breton. J. F.,

1998:Arabia Felix from the Time of the Queen of Sheba. Eighth Century BC to First Century AD, University of Indiana Press.

Deams. A.,

2004:The Terracotta Figurines from ed-Dur (Umm al-Qaiwain, U.A.E.),The Human Representations,AAE.15, P.92–104 .

De Maigret.Al.,

1998:The Arab Nomadic People and the Cultural Interface Between The Fertile Crescent and Arabia Felix, AAE.10,P.220-224 .

Frantsouzoff. S.A.,

2003:The Hadramitic Funerary Inscription from the Cave-Tomb at al-Rukbah (Wâdï Ghabr, Inland Hadramawt) and Burial Ceremonies in Ancient Hadramawt, PSAS.33,P.251-265.

Grigson. C. and John. A. Gowlett and Zarins. J.,

1989:The camel in Arabia, direct radiocarbon date,calebrated to about 7000BC, JRAS.16, p.355-362.

Jamme. A.W.F.,

1972:The Van Lessen Collection of South-Arabian Inscriptions and Antiquities,in:Miscellanees D’ancient Arabe ІІІ,University of California, P.2-57.

Potts. D.T.,

1993:A new Bactrian Find From Southeastern Arabia, Antiquity.67,P.591-596.

Ricks. S.D.,

1989:A Lexicon of Epigraphic Qatabanian, Edit. Rice Pontifici Istitut, Roma.

Sedov. A.V.,

1996:Raybun Settlement (1983 -1987 excavations) Preliminary Reports of the Soviet Yemeni Joint Complex Expedition Vol.II, Instittute of Oriental studies Russian Acamemy of sciences, Moscow, Publishing firm,Vostochnaya Literatura.

Shaw. Th et Sinclair.P., Anadah.B. et Okpoko.A., (ed.).,

1993:The Archaeology of Africa, food, Metals and Towns, Shaw et al (ed.), Routledge, London.

Uerpmann. H.P.,

1999:Camel and Horse Skeletons from Protohistoric Graves at Mleiha in the Emirate Of Sharjah (U.A.E.),AAE.10,P.102-118.

Vogt. B.,

1993:Phase3 of the Masila Block Archaeological survey,( unpublished).

1994: Death, Resurrection and the Camel, in: Arabia Felix,Festschrift. W.Muller, Geburtstag, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden,P. 279-290.

[1]– يرى (Vogt) أن أهم تلك الدراسات وأكثرها شمولية لطبيعة العلاقة بين الإنسان والجمل هي التي نشرها (R.Bullietin) سنة1975م، و تحمل عنوان (The Camel and the Wheel) وقد أعيد نشرها سنة1990م.

[2]– ارجع جهاز راديو كربون تاريخ الفك إلى 8200 قبل الآن وبعد معايرة هذا التاريخ لوحظ أنه يقع ضمن المنحنيات الزمنية المنشورة سنة1986 م من قبل (Kromer ) و( (Stuiverعلى أساس مقارنة حلقات شجرة بلوط من جنوب ألمانيا بشجرة صنوبر، وعلى هذا الأساس فان تاريخ 8200 يساوي تاريخ معياري (أعلى) ما بين 7220-7100 ق.م أما التاريخ الأدنى فيتراوح بين 6900-6600 ق.م .

[3]– تذكر بعض المصادر أن الجمل ذي السنام الواحد كان شائع الاستخدام للنقل والركوب إلى جانب ذي السنامين عند سكان خراسان والسهوب الواقعة شمال وشرق الهضبة الإيرانية، ينظر (نبيه عاقل”دور الجمل والحصان في الفتوح العربية المبكرة” ص 38) في قائمة مراجع الرسالة.