دراسات

أ.د. عبدالعزيز سعيد الصيغ

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 6 .. ص 85

رابط العدد 6 : اضغط هنا

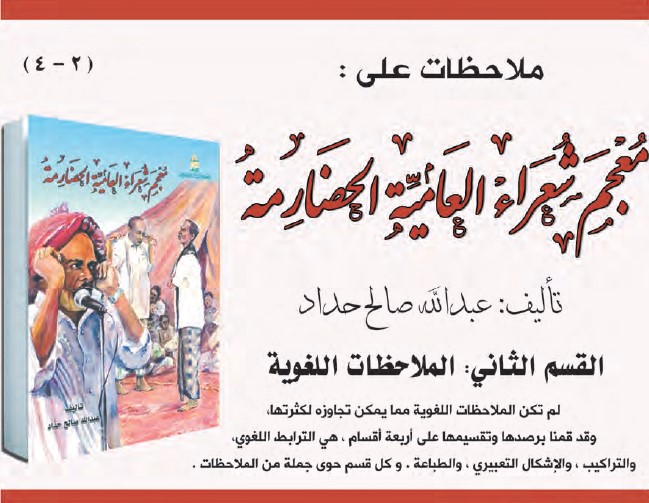

القسم الثاني: الملاحظات اللغوية :

لم تكن الملاحظات اللغوية مما يمكن تجاوزه لكثرتها، وقد قمنا برصدها وتقسيمها على أربعة أقسام ، هي الترابط اللغوي، والتراكيب ، والإشكال التعبيري ، والطباعة . و كل قسم حوى جملة من الملاحظات .

أوّلًا : الترابط اللغوي :

والترابط التعبيري عنوان حوى ظواهر عدّة منها ما يختص بالترابط بين الجمل، وهو من أسس نصية النص كما يقال، فلا يكون للكلام معنى واضح إذا غاب الترابط اللغوي أو التعبيري أو النصي، وقد أضفنا إليه الخلل في استعمال المفردات ، وعدم تناسب الجمل كأن يكون الكلام في الماضي ثم ينحرف إلى المضارع، وهو ما عرف بالالتفات، ولكنه معنى غير موجود هنا؛ إذ الالتفات حالة من حالات التعبير البلاغي وليس التعثر اللغوي .

ملاحظات التعبير:

بما أن المعجم هو ترجمة للشعراء فإن كلمة (ترجم) تتكرَّر دائمًا ، والملاحظ أن الكلمة تَرِدُ باستعمال غير صحيح ، فيتكرَّر تعبير ( ترجمة ) ويقصد: ترجم له ، وشتّان بين المعنيين ، ففي حديثه عن الشاعر (أبوبكر العدني) يقول: ” ترجمه الكثيرون، السقاف .. والزركلي …” [1]، ويتكرّر هذا الاستعمال غير الصحيح كثيرًا في الكتاب[2].

ومن ذلك أن يستعمل الفعل المضارع مكان الفعل الماضي فيقول : ” عمل بالنقل البري على الجمال فيجوب ” [3] ، وكان الأجدر أن يستعمل الماضي ( فجاب ) .

ومنه أيضًا ما جاء في ترجمة الشاعر عبيّد بن فاتح حيث استعمل المبني للمعلوم مكان المبني للمجهول فقال: ” .. يعيب عليه عدم اكتراثه بقيم المجتمع..” [4] ، والصحيح : يعاب .

ومنه أيضًا في ترجمة الشاعر شيخ بن عبدالله العيدروس الذي توفي 1582 م : “: اغترب … استوطن … بدأ حياته … غير أن الحياة الصوفية تستقطبه ” [5] ، والسياق كلّه في الماضي والصحيح : استقطبته .

ومنه أيضًا قوله في ترجمة الشاعر عبيد با صديق: ” عمل ربّانًا للسفن الكبيرة عابرة المحيطات ، يفضل السفر الى شرق أفريقيا ” [6] ( فضل السفر… ) وهو يتحدث عن شاعر توفي عام 1928م .

ومنه أيضًا ما جاء في ترجمة الشاعر سعيد ناصر حيمد إذ يقول: ” شاعر قصيد وشواني شهير ، أي كان يتكسب بشعره” [7] ، وأي تفسيرية ، والمعنى هنا بعيد عن ما يريده الباحث .

ومن ذلك ما جاء في سيرة الشاعر سعيد هادي إذ قال : ” شاعر شواني وغناء ” [8] ، والجملة توقع في الوهم أنه كان يؤلف أغاني ولا أظن أن الباحث يقصد شيئا من ذلك .

وفي ترجمة الشاعر عمر الكاف يقول: ” صاغ مجموعة من القصائد التي تتمتع بالحكمة والغزل” [9] ( تتسم ).

ملاحظات بسبب الإجهاد:

هناك تعابير يتضح منها أثر الإجهاد والتعب مثل العبارة الآتية : ” ورجع صدى قصائده المغناة إلى لوطن ليس في حضرموت ” [10] .

ومن ذلك أيضًا قوله : ” ولعل الشاعر من القطاع النسائي ” [11] ، وواضح هنا أن الباحث غلبه الإجهاد حتى لم يستطع أن يقف على هذا الخلل المبين .

ومنه قوله : ” .. في حلبات رقصة الشواني التي تسبق الرقص … ” [12] ، والمعنى هنا لا يفهم من العبارة فهي لا تقدّمه كما ينبغي وإنما قد يفهم من السياق العام ، ولا شك أن هذا التعثر التعبيري من الإجهاد والإعياء

ومن ذلك قوله في ترجمة الشاعر عبد العامري : ” امتهن حياة قوافل الجمال والاعتناء بها ويعرف عندنا جمّال ” [13] ، وهل يعرف من امتهن ذلك في الاستعمال اللغوي إلا هكذا .

ومن ذلك تفسيره كلمة في بيت شعر تفسيرًا مخالفًا يقول في البيت الآتي :

والهاج له عادات لا اتحمل هدر ما يهمر المطلع ولا هاب النزول

ثم قال : ” هاج : ثار وانزعج ” [14] ، والكلمة وردت في البيت اسمًا وهو نطق بدوي لكلمة الهيج حيث يميلون إلى إبدال الياء ألفًا ، والواو ألفًا في كلمة (ثور) التي ينطقونها (ثار) ، يقول الشاعر سعيد بن سالم بانهيم :

يا هيج فاطر قال با كيسر هدر كل في العضة واخرع في الوادي خريع [15]

وفي ترجمة الشاعر عقيل بن يحيى يقول : ” كان ميلاده في حضرموت ” [16] ، وهي عبارة تصح أن يوصف بها أكثر شعراء المعجم .

وفي ترجمة عمر قزيل، وهو مغن شهير يعرفه من له اهتمام بتاريخ الألعاب الشعبية وشعرائها وفنونها ، وقد أبان الباحث جانبًا منه ربما كان خافيًا عن كثيرين ، وهو موهبته الشعرية غيرَ أنّ العبارة تداخلتْ عند الباحث ، فجاء التعبير جامعًا بين الموهبتين قائلًا : ” كان من أمهر عازفي رقصة العدة ( وهل للعدة عازفين ) .

ملاحظات بسبب النقل:

رجع الباحث إلى مراجع كثيرة ، وكان يأخذ من هذه المراجع من غير أن يراجع ما يأخذه ، ولا يحيل إلى المرجع ليعلق العبارة بصاحبها ، فوردتْ تعابير لا أظن أنه يعنيها ، فهي لا تليق بباحث يعيش بيننا الآن ، ومن ذلك قوله في تعريف الشاعر بن مسيعود : ” من مساكين مدينة شبام ” [17] ، وتقسيمات الناس إلى مساكين وقبائل وغيرهم لا يليق بهذا الزمن .

وفي ترجمة الشاعر عبدالله عيديد عبارة لافتة هي قوله: “..كان أحد العبادلة السبعة” [18] والكاتب لم يتحدث عن عبادلة من قبل ويبدو أن العبارة منقولة من كتاب .

ويتكرّر ذلك أيضًا في موضع آخر في ترجمة الشاعر عبدالله حسين بن طاهر الذي يقول فيها : “.. كان أحد العبادلة السبعة ” [19] ، ولم يتحدث عن عبادلة من قبل ويبدو أن العبارة أيضا منقولة من كتاب .

وفي ترجمة الشاعر عبدالله بن سمير وردت جملة : ” ميلاده بقرية ذي أصبح .. وبها كانت مغارس النجابة ” [20].. وقد بدت العبارة لي مختلفة عن لغته وأسلوبه في تعريف الشعراء ، وهذه ملاحظة ربما ليس عليه منها شيء .

يتضح من تتبع المعجم أن الباحث قيّد نفسه تقييدًا بمكتبته ومن عرفهم من الباحثين ولاسيما بامطرف وعوض عبدن، وفي حديثه عن (عبيد بن سنكر) ، وهو شخصية معروفة في المكلا ، والناس تتناقل أخباره وأشعاره وطرائفه ، نجده يتقيد بما قدماه له ، بل ما يتذكره منه ، فقد أخبر أن الراوي عبدن ذكر الشاعر له مرات من غير أن يقول شيئًا عن هذا الذكر ، ثم نقل عن بامطرف عبارة : ” شاعر قصيد سائق سيارة ” [21] ولا ترابط بينهما ، وإذا كان الأستاذ بامطرف قد جمع بين الصفتين فربما كان له مسوِّغه ، وقد تقدم ذكر هذه الملاحظة وأعدنا ذكرها لأن هذا موضعها.

وفي ترجمة الشاعر عمر أحمد محروس : ” … وقد ضاع جل أشعاره وكتب لنا أبياتًا رَدًّا على أحد شعراء غيل باوزير” [22] ، من الذي كتب، ولمن ؟ والسياق يفهم منه أن الشاعر قال أبياتًا رَدًّا على شاعر من الغيل كان قد عرض بمنطقته (الديس) بذكر كـــــنى وألقاب لها، ولكن عبارته ( وكتب لنا ) تشي بأن الكاتب هنا نقل العبارة نقلًا.

وفي ترجمة الشاعر عمر بارمادة وصف لافت للسلطان عوض بن عمر القعيطي قال فيه:”غشامة الجمعدار عوض بن عمر القعيطي الذي أراد أن يعمل العمال وغيرهم كالنساء” [23]، وهو وصف بديع لا أدري هل هو صاحبه ؟ وأنا أميل إلى القول إنها لآخر، وكان يحسن به أن يكشف جانبًا من هذه الغشامة ( وفي العبارة خطأ طباعي لابد أن المقصود يعامل العمال ).

الترابط التعبيري:

المعروف أن الكلام يتصل بعضه ببعض ويترابط ، وعندما تغيب أدوات الربط بين الجمل يفقد الكلام معناه ، وهذا يرد عند الباحث بشكل لافت ، من مثل قوله عن الشاعر أحمد بومهدي : ” انخرط في الحياة العلمية … لكن أفرادا من أسرته تهوى الفن …” [24] ، و(لكن) هذه أداة ربط تثبت لما بعدها حكمًا مخالفًا لما قبلها ، على أن يكون الحكم متصلًا باسم واحد ، لا باسمين اثنين .

ومن ذلك أيضًا قوله عن الشاعر عمر بومهدي : ” .. يجوب القرى والوديان والبوادي، والى أقرب أماكن المواسم المحلية السنوية ” [25] ، (هل المقصود ويذهب إلى أقرب ؟ … أم يذهب إلى الأماكن نفسها ) ، الجملة تفتقد الترابط .

ومن ذلك قوله عن سعيد قشمر : ” رغم حدة طبعه فهو شاعر عملاق ” [26] ، ولا علاقة لسهولة الطبع أو حدته بالشعر ، وربما كانت الحدة أقرب إلى الشعر .

ونجده مرة أخرى يجمع بين الشعر والخلق الطيب في قوله : ” علاوة على أخلاقه العالية وبشاشته وبساطته فهو شاعر مجيد ” [27] ، ولا صلة للأخلاق بالشعر .

ومن ذلك أيضًا استغرابه الجمع بين الأمِّـيَّة والشعر ، والشعراء العاميّون أكثرهم أميون حيث يقول: ” أمِّيٌّ لكنه شاعر مجيد ” [28] ، فمادة الشعر هنا هي اللهجة ، وإنما يكون الاستغراب لو كان أمِّيًّا ويكتب الشعر الفصيح .

ومن ذلك قوله : ” ربما يكون سبطه الشاعر الكبير أحمد بكير هو الذي ظل يردِّد تلك الأبيات (ولم يذكرْ أبياتًا) غير أنه يُلَامُ لعدم حفظ أكبر عدد من قصائده ” [29] ، ( كيف يلوم الكاتب الشاعر وهو يظن فقط أنه سبطه ) .

ثانيًا: التراكــيب :

التراكيب أوْ ما يتصل بالنحو والإعراب وبناء الجملة ، واستعمال بعض الأدوات ، ومعجم حدّاد تكثر فيه الظواهر التركيبية ، ويشكو منها في مواضع كثيرة ، ونفصّلها على النحو الآتي :

ترك الجمل من غير تكملة:

وهي ظاهرة طريفة ، وربما كان سببها الانقطاعات الكثيرة في كتابة هذه الترجمات ، وإرجاء كثير من المواد الكتابية إلى أوقات لاحقة ، ثم الانصراف إلى مواد أخرى ، وترك ما كان يحتاج إلى تكملة ظنًّا منه أنه قد تمَّتْ تكملته ، وهذه نماذج ، والمعجم أيضًا فيه الكثير من ذلك.

ففي ترجمة الشاعر عمر حميد يقول : ” اشتهرت الفنانة فطيمون باعلي …” [30] ، ثم لا يكمل الجملة ( بتأدية هذه الألحان ).

ومن ذلك أيضًا قوله في ترجمة الشاعر عبدالله بن سعد بن سمير : ” ومن شعره الحميني الرائع .. ” [31] ، ( ثم لا يذكر له شيئًا )

ومن ذلك ما جاء في ترجمة الشاعر علي عقيل بن يحيى حيث يقول عنه : ” .. ورغم أنه عاد للعمل بالتدريس في سوريا .. وزاول … ” [32] ، ولم يكمل الجملة .

وفي ترجمة الشاعر علي التوي أورد جملة لم يكملها وهي : ” وقد رأى الإنجليز في البلدة 1939 ثم راح يرمونها مرة أخرى بالطائرات عام 1945″ [33] .

ومنه أيضًا ما جاء في ترجمة الشاعر سالم نصير : ” شاعر قوافي مجيد ويفضل عليه السمر” [34] ، وهنا يتوهّم الكاتب أن هنــاك متقـــدِّمًا في الجمـــلة يحيـــل عليه الضمير في شبه الجملة ( عليه ) وقريب منه أن يحيل على متأخر .

عَوْدُ الضمير على متأخر:

يكثر عند الباحث الجملة التي يعود الضمير فيها على متأخر ، أي : يتحدّث عن شيء وكأنه مذكور سابقًا وهو لم يذكره ، مثل قوله : ” وتدلُّنا قصيدته على مقدرة شعرية جيدة … وكأنه يرى أن مثل هذه المسائل … وجدت هذه الأبيات … ” [35] ، وهناك أمثلة أخرى كثيرة .

الإعراب:

من الملاحظات اللغوية ما يتصل بالجانب الإعرابي وهو قليل ، ولكن لكي ننزِّه الكتاب مما فيه نذكرها ، فمنها : ” ولكاتب هذه المحاولة محاضرتين” [36] ( محاضرتان) .

ومنها : ” إضافة إلى كونه شاعرًا فهو أيضًا مغنّيًا وملحّنًا ” [37] ، والصحيح : إضافة إلى كونه شاعرًا فهو أيضًا مغنٍّ وملحّن .

ومن ذلك لغة أخذوني البراغيث التي جاءت في عبارته في ترجمة الشاعر علي بن أحمد بن زامل : ” .. لكن قصته الغرامية انتشرت ورووها الرواة ” [38] ( رواها الرواة ).

وفي ترجمة الشاعر عمر عرم : ” هذا الشاعر العامي من أهل مدينة الشحر مُلِمًّا بالقراءة والكتابة ” [39] ( الصحيح : كان مُلِمًّا ، أو مُلِمٌّ ) .

وفي الترجمة نفسها : ” زنبيلان خوصيّان متدليَيْنِ من عود ” ( والصحيح : متدليان) .

وفي ترجمة الشاعر عمر السباعي : ” ربما كان ربان أو ناخوذا ” [40] ( والصحيح : رُبَّانًا) .

وأخيرًا في ترجمة الشاعر عمر كرامة بارمادة : ” .. ورد اسمه وأبياتًا من شعره ” [41]، ( والصحيح وأبيات من شعره ).

استعمال بعض الأدوات:

تَـرِدُ عند الباحث استعمالات غير سليمة لعدد من الأدوات منها (لكن) الاستدراكية و (إلا) الاستثنائية .

ومن ذلك قوله في ترجمة الشاعر عبدالله عبود القحوم العمودي : ” أما وفاته وإن اتفق على أنها ببلدته إلا أنها في عام ” [42] ، و (إلا ) هنا لا معنى لها والصحيح القول فهي ..

ومنها قوله في ترجمة عبدالله سواد : ” تلقى تعليمًا … لكن لديه موهبة ” [43] ، و(لكن) كما هو معلوم أداة استدراك ، ومعنى الاستدراك : ” أن تنسب لما بعدها حكمًا مخالفًا لحكم ما قبلها “[44] .

ومن ذلك مجيء حرفي عطف متتاليَيْنِ ، والمعروف أن ( الواو ) و ( حتى ) من حروف العطف ولا يتتابع حرفا عطف ، وهو من الأخطاء الشائعة ، كقوله في ترجمة الشاعر عمر مبارك قزيل : ” امتهن صباغة الملابس بالنيلة .. وحتى أدركه العجز ” [45] ، فجمع بينهما، والتعبير الصحيح حذف الواو والإتيان بالعبارة هكذا ( حتى أدركه العجز ).

ثالثًا: الإشكال التعبيري :

وقد أدخلنا عنوانات عدَّة تحت هذا المعنى منها الإشكال التعبيري ، والاستغراب والتعجّب في غير موضعه ، والتعريف بالشعراء ، وسوف يتبين ذلك في سياقاته .

الإشكال التعبيري:

ههنا ظاهرة أطلقنا عليها الإشكال التعبيري، من ذلك عدم استعمال أدوات الربط استعمالًا صحيحًا، والباحث لديه إشكالية مع حرف الربط (لكن) ، من ذلك قوله عن الشاعر سالم سعيد بامحيسون : ” شاعر عامي مجيد من بلدة روكب.. وسكانها من صائدي الأسماك .. ومنهم الشاعر سالم سعيد بامحيسون .. ولكنّي لم أجد فيما بين يدي من ترجمة .. وردتْ عنه مساجلات ، وإنْ كان ما جمع قليل لكن تجد فيه القدرة على الحكم بأنه شاعر مجيد .. ” [46] ، والأسطر ينقصها الترابط في الجمل .

ومنها تعريف ما هو واضح ومعرَّف، ومن ذلك أن يبدأ بوصف مجموعة كبيرة من شعراء المعجم بأنهم شعراء عامية ـ كما تقدّم ـ في حين أن المعجم خاص بشعراء العامية ، فعبارة ” شاعر عامي ” [47] لا يصح قولها إلا حين يكون المعجم يحوي شعراء عامية وشعراء فصحى ، فيعرِّف كل واحد منهم قبل بدء الحديث، أما أن يقدّم الشعراء وهم كلهم شعراء عامية بهذه العبارة فهي زيادة لا داعي لها .

ومن ذلك حديثه عن الشاعر ( سالمين بن عمرو ابو مسلم ) حيث يقول : “… له أبيات خلد بها دور رجال البحر … وفيهم قال الشاعر : بن مسلم قال بالناظور ” [48] ، فما تدري لمن الأبيات؟ بسبب لبس العبارة على الرغم من أن السياق يقتضي أن يكون الشعر للمترجم له .

ومن ذلك قوله : ” سعيد مرزوق : فنّان مبدع على أصوات المساجلات ” [49] ، والحديث هنا ليس عن فنه غير الشعري، وإنما عن كونه شاعرًا .

ومن الإشكال التعبيري أن تأتي عبارات أقرب إلى العامِّيـَّة يعرف معناها استنتاجًا ، كقوله عن الشاعر سليمان بن عون : ” ومنه نعلم في نحو تقريبي تاريخ ميلاده” [50] ، ولا تصح العبارة إلا إذا عرف سنة وفاته.

ومن الإشكال التعبيري أن نجد تعابير لا تتناسب مع زمن تأليف المعجم، ويبدو أنه أخذها من آخرين من غير الإشارة لهم كقوله في ترجمة الشاعر شيخ بن محمد الجفري: ” زار عددًا من البلاد العربية … والحرمين واليمن وزبيد وحضرموت ” [51] ، ولو صاغها المؤلِّف لما فرق بين اليمن وزبيد وحضرموت ولمَا قال الحرمين ، وكان الأَوْلى به أن يسند العبارة إلى صاحبها لتكون أكثر ملاءمة.

ومن ذلك أيضًا قوله عن الشاعر عبدالله البسري : ” شاعرٌ عامِّيٌّ مُقِلٌّ لكنه يساهم في إكمال الرقصات الشعبية ” [52] ، ( لكن ) هنا ليس هذا موضعها .

ومن ذلك أيضًا قوله في ترجمة الشاعر الشيخ عبدالله الناخبي : ” لكن الفنان محمد جمعة فيغني له ” [53] ، والعبارة وردتْ هنا ضمن ذكر سلسلة من الأغاني .

ومن التعـابير الإشكالية قــــوله في ترجمة الشاعر عبدالله محمد باداؤد : ” من أهل مدينة أب عن جد ” [54] ، ولا يخفى الغموض والطرافة في العبارة .

ومن ذلك تعبير غريب ورد في ترجمة الشاعر عبيد بن جوهر : ” وقد رحل الشاعر مع موهبته إلى شرق إفريقيا ” [55] .

ومن العبارات القلقة ما جاء في ترجمة عمر بو مهدي : ” يجوب القرى والوديان والبوادي ، وإلى أقرب أماكن المواسم المحلية السنوية ” [56]

و من ذلك أيضًا ما جاء في ترجمة الشاعر عبود حميد : ” و قد سمعت بنفسي عددًا من قصائده ملحنة … وسجّلت بعضها، ويبلغ عدد من أغنيات ما يزيد على مائة ” [57]، ( والصحيح: ويبلغ عددها، أو يبلغ عدد أغنياته ).

ومن اللافت أن الباحث يذكر أحيانًا أوصافًا لافتة ينبغي الوقوف عندها والاعتناء بها إذا كانت هذه الأوصاف حقيقية وعدم المرور عليها وكأنها مما يعتاد عند أكثر الناس ، ومن ذلك وصفه الشاعر أحمد عبدالله السقاف بقوله : ” أديب وشاعر ومؤرخ وصحفي وموسيقار ” [58] .

الاستغراب والتعجب في غير موضعه:

تتردَّد في المعجم عبارات تحمل استغرابًا ظاهرًا أو مُبَطَّنًا ، من غير أن يكون في المعنى شيء منه ، من ذلك ما جاء ظاهرًا في ترجمة الشاعر عمر بو مهدي، قوله : ” والغريب أنه ذهب إلى بلدته قرب موته وذلك قبيل الاستقلال “[59] ( وليس هنا ما يستغرب ).

ومن ذلك أن يذكر اسمًا ممّا يعتاده الناس من الأسماء ثم يبدي استغرابًا منه، كفعله مع الشاعر : الشيخ عبدالله صالح النقيب السعدي الذي ذكـــــر اسمه ثم قال:”هكذا ورد اسمه…” [60] والجملة تحمل استغرابًا، في حين أنَّه لا غرابة في الاسم .

وهذا حدث مرة أخرى في ترجمة الشاعر علي سالم باوزير قائلًا:”هكذا ورد اسمه” [61]، وهي جملة لافتة ، وتشير إلى أن الاسم فيه شيء يثير استغرابًا عند القارئ، ولا شيء من ذلك.

التعريف بالشعراء:

وممّا يمثّل إشكالًا تعبيريًّا ما جاء في التعريف بالشعراء، و التعريف يكون من خلال تحديد نقاط معينة توضح شخصياتهم كالاسم والمكان والتكوين الثقافي والإبداع الشعري والتمثيل له، وهو أمر كان ينبغي للباحث أن يسير عليه ولو فعل لجنّب نفسه كثيرًا من الزلل.

ففي ترجمته للشاعر علي عبدالله التوي نجد ملاحظات عدّة منها بداية غير موفقة بقوله: ” علق الأستاذ عبد القادر الصبان على بيتين من الشعر قالهما الشاعر العامي … ” [62]، ثم وردت عبارة : ” .. وهو كما قيل لنا من أهل مدينة شبام ” [63] ، و( قيل ) مطية الكذب كما يقول أهل اللغة ، وأسرة التوي من الأسر المعروفة في شبام ، ثم ملاحظة ثالثة أورد جملة لم يكملها وهي : ” وقد رأى الإنجليز …” . ولا ندري هل هي رؤية بصرية أو فكرية ، وما هو المقصود بالعبارة ؟ ثم عبارة : ” مما يدلّنا أن وفاة الشاعر تقدير” ، التي قالها بعد أن ذكر اختلافًا في تاريخ وفاته، ولم يكلّف الباحث نفسه في السؤال عنه ؛ فالشاعر معروف والتاريخ قريب ، والخلاصة أنّ عملًا مثل هذا تناول فيه الباحث مئات الشعراء كان ينبغي أن يتحلّى بالوصف الدقيق حتى يعطي الشعراء صفاتهم التقريبية ، وينزلهم منازلهم ، وأن يكون المقياس موحدًا .

والباحث استعمل للشعر أوصافًا متعدّدة كقوله : شعر مدارة ، شعر شواني ، شعر قصيد ، شعر زامل ، شعر دان ، دان جبوتي ، دان آل عمر، ثم نأتي نجده يصف الشاعر سالم نصير بأنه ” شاعر قوافي مجيد قليل المشاركات ويفضل عليه السمر ” [64] ، فما معنى شاعر قوافي ، ويفضل السمر على ماذا ؟ .

وفي ترجمة الشاعر علي الحبشي يقول: ” درس على يد من بتلك البلدة من معلمين” [65]، وهذا قول يصح على كل شخص ، وهي عبارة لا تحدِّد شيئًا.

وفي ترجمة الشاعر عمر السباعي 238 قال الباحث:” ينتمي إلى قبيلة السباعي …” [66] وهو كلام لا يجوز .

وفي ترجمة الشاعر عمر علي بو راجح قال : ” شاعر مجيد خلد بقصيدة له حادثة المذبحة ” [67] ، والعبارة فيها إشارة تقييمية للقصيدة وهذا جانب مما ينبغي أن يتوافر عند المؤلف وهو تقييم الشعراء بتقييم شعرهم، ولكن البيتين اللذين ذكرهما يشيران إلى موقف الشاعر الذي نَاصَرَ الحموم وتشفِّيه من الحكومة ممثلة بالقعيطي ، ولا تشير الى تخليد حادثة ، وكان أولى بالباحث أن يتحدّث في أسطر عن القصيدة .

وأخيرًا يجنح الباحث أحيانًا بقلمه إلى لغة فارغة غير خبرية ، قد يؤذي بها من يترجم لهم ويقلّل منهم كما حدث مع الشاعر عمر عوض العوش حين قال عنه : ” ولد بمدينة الديس الشرقية حيث تقيم أمه ، وقد نقله والده حيث تقيم أسرته ” [68] ، وهذه تفاصيل لا تفيدُ كثيرًا في إلقاء ضوء على سيرة الشاعر .

رابعًا : الطباعة :

تكميلًا للفائدة، حرصْنا على رصد عدد من الأخطاء الطباعية التي وجدت في المعجم، وهي تشير إلى أنه لم يلقَ المراجعة الكافية، وإذا أضفْنا لها الملاحظات السابقة يتبيّن أنّ المعجم غبن غبنًا كبيرًا ، وكان يمكن أن يتفادى هذه الأخطاء الطباعية.

الهوامش:

[1] المعجم ص/19

[2] ينظر المعجم الصفحات 44 /67 /85 /88 /91 /101 /132/ 152 /156 /173 / 185 /230 / 243 / 244 / 250 / 251 / 255 / 260 / 275 / 326 / 330 / 334 /

[3] المعجم ص / 109

[4] المعجم ص / 211

[5] المعجم ص / 139

[6] المعجم ص / 209

[7] المعجم ص / 130

[8] المعجم ص / 130

[9]المعجم ص/ 236

[10] المعجم ص/20

[11] المعجم ص/ 27

[12] المعجم ص/76

[13] المعجم ص / 199

[14] المعجم ص / 205

[15] المقدم الشاعر سعيد بن سالم با نهيم المرشدي ، جمع واعداد: سالم محمد احمد بجود باراس ، مطبعة وحدين المكلا ، ط 1 ، 2016

[16] المعجم ص / 215

[17] المعجم ص/22 ينظر ايضا ص/33 ، و ص/ 53 ، و ص / 208 ،

[18] المعجم ص / 170

[19] المعجم ص / 177

[20]المعجم ص / 179

[21] المعجم ص / 212

[22] المعجم ص / 235

[23] المعجم ص/ 250

[24] المعجم ص/28

[25] المعجم ص/244

[26]المعجم ص / 117

[27] المعجم ص / 125

[28]المعجم ص/ 126

[29]المعجم ص / 229

[30] المعجم ص/ 245

[31] المعجم ص / 179

[32] المعجم ص / 228

[33] المعجم ص / 227

[34] المعجم ص / 88

[35] المعجم ص/ 53

[36] المعجم ص/61

[37] المعجم ص / 122

[38] المعجم ص / 221

[39] المعجم ص / 237

[40] المعجم ص / 238

[41] المعجم ص / 251

[42]المعجم ص / 183

[43]المعجم ص / 187

[44] مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الانصاري، تحقيق وشرح الدكتور عبداللطيف محمد الخطيب ط 1، الكويت 2000، 3/541

[45]المعجم ص / 251

[46] المعجم ص/85

[47] باعيسى /82 قريشن/83 بامحيسون85 /الكثيري /86

[48] المعجم ص / 102

[49] المعجم ص/ 129

[50]المعجم ص/ 135

[51] المعجم ص / 140

[52] المعجم ص / 171

[53] المعجم ص / 174

[54] المعجم ص / 194

[55] المعجم ص / 207

[56] المعجم ص / 244

[57]المعجم ص/ 245

[58] المعجم ص/35

[59] المعجم ص/ 244

[60] المعجم : ” ص / 180

[61] المعجم ص / 226

[62] المعجم ص / 227

[63] المعجم ص / 227

[64] المعجم ص/ 88

[65] المعجم ص / 230

[66] المعجم ص / 238

[67]المعجم ص / 248

[68] المعجم ص/248

[69] المعجم ص/100

[70] المعجم ص/ 101

[71] المعجم ص / 129

[72] ينظر المعجم ص/ 135

[73]ينظر المعجم ص / 136

[74] المعجم ص / 138

[75] المعجم ص / 152

[76] المعجم ص / 154

[77] المعجم ص / 155

[78] المعجم ص / 159

[79] المعجم ص / 160

[80] المعجم ص/169

[81] المعجم ص / 176

[82] المعجم ص / 187

[83] المعجم ص / 195

[84]المعجم ص / 206