تراث وآثار

محمد عيدروس علي السليماني

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 7 .. ص 35

رابط العدد 7 : اضغط هنا

مقدمة: عرف الإنسان صبغة النيل و تسمى النيلة أيضًا منذ آلاف السنين, و في العالم العربي كانت صبغة النيلة تستخدم منذ أكثر أربعة آلاف سنة, و كانت مدينة زبيد معروفة بصباغة النيل منذ العصور الوسطى4. و في معجم المعاني الجامع – معجم عربي ـ يعرّف النيل بأنه “جنسُ نباتات مُحوِلة أَو مُعَمَّرَة ، من الفصيلة القَرْنيَّة ، تُزْرَع لاستخراج مادة زرقاءَ للصِّباغ من ورقها ، تسمَّى النِّيلَ , و يسمّى أيضًا نِيلج وهو صِباغ أزرق يستخرج من ورق نبات النِّيل. و كلمة “نيل” في الأمازيغية تعني الأزرق، ومنها أطلق لفظ “نيلة” التي تطلق على المادة الزرقاء التي تستخرج منه و لذلك فكلمة نيلهnila تعني الأزرق الداكن20 . و باللغة الإنجليزية يسمى النبات والصبغة باسمIndigo و في اللغة الإغريقية تعني “الذي يأتي من الهند” مما يعزز الرأي بأن منشأ هذه الصبغة هو الهند India وعلى وجه التحديد منطقة السند (يشمل باكستان و شمال غرب الهند)، و قد زرع منذ أكثر من 5000 سنة3.

الوصف النباتي و الأصناف: تستخرج صبغة النيل من نباتٍ الاسم الغالب عليه هو ” الحوير” في معظم مناطق شبوة و حضرموت , أما في بيحان فيسمى ” الحِوٍر” . والصنف الذي كانت تغلب زراعته في تلك المناطق ومنطقة حريب هو Indigofera argentea, و هو من جنس النباتات البقولية المعمرة, من الفصيلة القرنية Fabaceae أي أن ثماره تتكون في قرون صغيرة, وأوراقه مركبة، تتكون الواحدة منها من خمس وريقات صغيرة, وهي خفيفة الاخضرار وبيضاوية الشكل, وزهوره بنفسجية اللون4. و في كامل نموه يكوّن النبات شجيرة طولها يصل إلى نصف متر ارتفاعًا وحوالي متر عرضًا تقريبًا 1. والنبات عميق الجذور ولولا ذلك لما تحمل الجفاف. و بصورة عامة فإن النبات يحتوي على العديد من القلويات, التي تجعل طعمه غير مستساغ للحيوانات 4, إلا في ظروف الجفاف. عادة ما يزرع في الأراضي الهامشية، أي التي لا تسقى على الوديان الرئيسة. وهو يحتاج إلى تربة قليلة القلوية. و الصنف السائد في مناطقنا يحصد مرة في السنة؛ فإن كان للورق فيحصد قبل الإزهار، وإن كان للبذور فيبقى حتى تنضح القرون 1، وعندما يحصدونه أول مرة يسمونه (الختنة), و تقوم النساء في العادة بحصد النبات, و يقوم الرجال بذلك أيضًا إذا لزم الأمر, و يتم من خلال جزِّه من فوق الأرض بقليل؛ حيث يعود النمو من ذلك الجزء المتبقي فوق الأرض, ومما تبقى من النبات يورق من جديد أي يعقب. ويدوم النبات حوالي خمس سنوات, و عندما يشيخ النبات يصغر ويضعف فيسمونه (عرامة الحوير). و هنا تتم زراعة مساحة أخرى غير التي أجهدت به. أي أن زُرَّاعه يتّبعون دورة زراعية. و كثير من تلك الأراضي التي كانت تزرع الحوير, هي اليوم إمّا بور (جادرة ) أو أنها أصبحت مساقي (مضاوح) لأرض تقع أسفلها 1.

و خلال عصور التاريخ المختلفة وفرت أصناف عديدة أخرى صبغة النيل؛ فمعظم صبغة النيلة الطبيعية تستخرج من النوع Indigofera المتوطن في المناطق الاستوائية. أمّا في المناطق المعتدلة المناخ فمن نبات النيلج (Woad) ، و في آسيا يوجد صنف Isatis tinctoria ويسمى أيضًا Indigofera sumatrana, أمّا في أمريكا الجنوبية ووسطها، فالصنفان السائدان هماIndigofera suffruticosa (Anil de pasto)؛ لاحظ تأثر أمريكا اللاتينية (الجنوبية) باللغة العربية فبين القوسين ما يعني “عجينة النيل”, و صنف آخر أسمه Indigofera arrecta (Natal indigo) أمّا في آسيا فالصنف الرئيس كان Indigofera tinctoria ، و يطلق عليه ” النيل الحقيقي ” ، و تبلغ نسبة صبغة النيل ما نسبته 0,35% من وزن الورقة 21.

مناطق زراعة نبات الحوير : مثلما يزرع الإنسان الحوير, ينبت نبات الحوير بشكل بري أيضًا, و لم تزل توجد بعض نباتات منه هنا وهناك في مديرية عتق من محافظة شبوة و في مناطق أخرى, و لا تميزها إلا عين من عاصروا أيام عزّه, رجالًا و نساء.

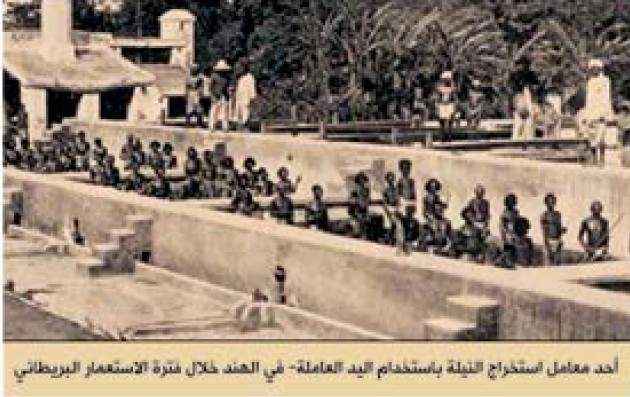

كانت الهند حتى نهاية القرن الثامن عشر القطر الوحيد الذي يصدّر هذه الصبغة إلى جميع أنحاء العالم؛ حيث كانت تزرع أكثر من مليون فدّان من نبات “الحوير”، و يسمى نبات ” النيلة” أيضًا 10. في وقتنا الحاضر فإن محصول الحوير /النيلة (صنف Indigofera tinctoria) هو أحد المحاصيل التي تزرع للتصدير في منطقة التاميل نادو في الهند، كما يزرع في كل من ولاية مدراس و البنغال 8. ويستخدم الحوير هنا في تسميد الأراضي الزراعية كسماد أخضر. أمّا محليًّا فكانت زراعة النبات واسعة الانتشار في مناطق عديدة مما يسمى اليوم محافظة شبوة , ووادي حضرموت. و يذكر المؤرخ عبد القادر محمد الصبان أنّ المنطقة الواقعة من شمال جذع بسيئون إلى مريمة ثم المسيال كانت تزرع بأشجار الحوير، التي يستخرج منها صبغة النيلة، ثمّ سمّيت المنطقة بالحوير إلى اليوم. و في تهامة وعمان والسعودية (كانت منطقة صبيا و ما جاورها شهيرة بزراعته حتى 1940 تقريبًا)، و في العديد من البلاد العربية الأخرى. أمّا في اليمن الشمالي فقد ذكر الرحالة الغربيون الذين زاروا تهامة في حوالي 1887م بأن النبات كان واسع الإنتشار في تهامة و كذا حرفة صباغة النيل4.

استخراج صبغة النيل من نبات الحوير:

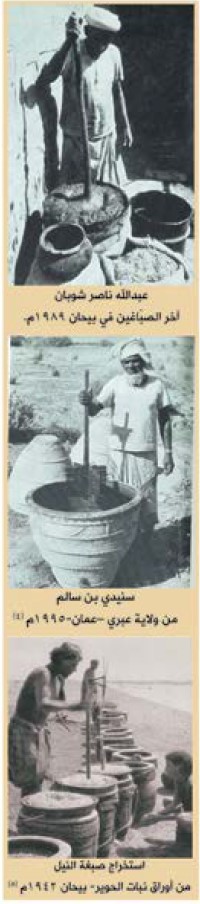

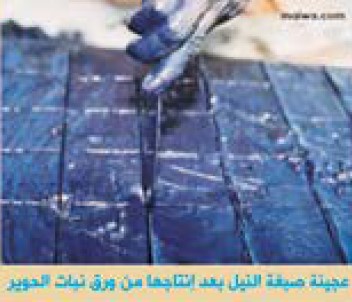

تستخرج صبغة النيل من أوراق نبات الحوير كما أسلفنا؛ و تترك الأوراق حتى تجفّ وتتساقط من الغصون, فيجمعونها, و يقوم أصحاب الأرض ببيع الأوراق إلى محترفي الصباغة، و كانت العديد من الأسر تمتهن هذه الحرفة في مناطق مختلفة، فعلى سبيل المثال قد ذكر البريطاني و يمان بوري عندما مر بالمصينعة (تتبع مديرية الصعيد- محافظة شبوة) في عام 1899 م ذكر أنها قرية صباغين و حويك, و هؤلاء كانوا يلقبون بـ ” الصبن” جمع “صبّان”. لكن دخل في مهنة الصباغة الكثيرون بعدهم لكنهم لم يلقبوا بهذا اللقب. (الصورتان من بيحان وعمان من المرجع رقم 4).

و تبدأ مراحل تصنيع صبغة النيل بمرحلة ذلح (تنقية) أوراق الحوير من أية شوائب كالحب و يسمى الحرز و العظم و هو بواقي الغصون , ويبقى الورق فيقومون بدقّه حتى يصبح دقيقًا, ثم يضعونه في الأزيار ومفردها زير (أي القلل من الفخار)، وتسمّى أيضًا الأدواح. بعد ذلك يسكب الماء فوق الورق المدقوق, ثم تستعمل عصا طويلة في أسفلها زوائد, مصنوعة من عيدان النخيل, من أريع جهات طويلة تسمى (المضرب) لتحريك الخليط في حركة مستمرة من الصباح حتى ما بعد الظهيرة، و ربما لمدة اثني عشرة ساعة تقريبًا. ولكن عندما يقوم العامل هنا باستخدام مضربين، مضرب في كل يد و يضرب بكل مضرب في زير, تسمى هذه العملية” زغيت” 1. و تتيح هذه العملية اختلاط الأكسجين الموجود في الهواء بمحتوى الزير, حتى يبدأ ظهور أول رغوة أي الزبد وتسمى أيضا” بادي”, فتتكون أربع مواد في الزير, أعلاها “الرغوة”, و أسفلها ماء أصفر اللون مثل لون مادة الديزل ويسمّونه “الزرت”, و الرغوة و الزرت عديما الفائدة , وأسفل الزرت تكون “صبغة النيل” أو اختصارًا سنطلق عليها كلمة “النيل” فقط , ثم أسفل النيل في قاع الزير مادة تسمى “الغثر”. والنيل يستخدم لصباغة الملابس البيضاء والغثر يستخدم سمادًا للأرض. ويبقى النيل في الزير لمدة يومين. بعد ذلك يخرجونه من الأزيار ويكون في تلك الحالة متماسكًا ولونه مثل أكباد الإبل 1. و بصورة عامة فإن الزير الممتلئ أوراقًا و ماءً ينتج كيلو جرامًا واحدًا من صبغة النيل 1. و الصور أعلاه, تظهر المضرب في عمان 4, و صورتا عملية الاستخراج من بيحان 4 و 5. و تعتبر صبغة النيل أو”النيلة” من أقدم الصبغات الثابته التي عرفها الإنسان؛ فإن أقدم ذكر لها يعود إلى حوالي أربعة آلاف سنة. كما أنّ اللفائف التي استخدمها قدماء المصريين في إحاطة الموميات بعد التحنيط .. لا يزال لونها الأزرق واضحًا وثابتًا حتى اليوم 19.

في وادي حضرموت كانت حرفة الصباغة مرتبطة بالحياكة حيث تصبغ المنسوجات المحاكة محليًا بالنيلة، و غالبًا ما يكون اللون الأسود(هكذا ذكر في المصدر) هو الأشهر ، كما ذكر العلامة ابن عبيداللاه في كتابه ” إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت ” أنّ ثمانين حملًا من الحوير وردت شباما”، مما يعني أن شبام كانت إمّا مركزًا مهمًّا لتجارة الحوير وإمّا مركزًا للصباغة بالنيلة.

عملية صباغة القماش الأبيض(الكار):

بعد تكوّن النيل يستخرج من الزير و يلفّ في قماش أبيض, و يترك يومين آخرين. بعد ذلك ينقلونه , أي النيل, في أول مراحله إلى أزيار مدفونة إلى أعناقها في الأرض و تسمى “الجوبة”، ويضاف إليها الماء و مادة تسمى “الحطم”* وهي مادة تساعد في تحسين عملية الصباغة ,

وتستخرج من شجر العَصَل . و يقوم بهذه العملية الرجال فقط. (في حضرموت لعل الجدير بالذكر في الموضوع أن الصبن يخلطون مادة “الشب”** بالنيلة عند الصباغة من أجل ثبات أشد للون وتغميقه وفي المثل الحضرمي: “الشب بالنيل والقهوة لها الزنجبيل ” (لا بد أن الحطم و الشب أسمان للمادة نفسها), – في المثل الشعبي (جمل الحطم في القافلة مستريح)، أي أنّ هذه المادة رخيصة الثمن ولا يتجرّأ أحد على سرقتها لو تركت من غير حراسة 1 . فتغمر الأقمشة القطنية البيضاء (الكار) في هذا الخليط في الجونة لحوالي ثلاثة أيام, حتى تكتسب الأقمشة لونًا نيلي اللون, وبعد تجفيف القماش يوضع على حجر كبير مستوي السطح, ثم يتم فركه بأداة خشبية تسمى “المكمدة” مصنوعة من أشجار المشط, و يضرب و يفرك بها القماش حتى يكتسب لمعانًا واضحًا 1. و قد شبه أحد الكتّاب المكمدة بأنها قطعة خشبية أشبه بمضرب لعبة “الكريكت” 4 فتضرب القماش الذي يكون على قطعة حجرية ملساء أخرى تكون أسفل القماش, وهم أيضًا بهذه الطريقة يجعلون لها بريقًا لامعًا جدًّا وهي أهم مراحل التنييل 12 , و يسمى القماش الأزرق الناتج “مكمود”. كما أنهم يروكون القماش الأزرق أيضًا بحجر أملس، وينتج عن هذه العملية قماشٌ أزرقُ يسمّى “الجرود”، و هو أغلى ثمنًا من المكمود 1. و بصورة عامة, كانت حرفة الصباغة منتشرة في معظم منطقة العوالق العليا و بيحان وغيرها من المناطق كما أسلفنا. كما كان هناك استخدام آخر للنيل؛ حيث كان أجدادنا يخلطون صبغة النيل مع السليط ( زيت السمسم) فيصبغون بها أجسادهم, حتى يتقوا حرارة الصيف و برد الشتاء على ما يذكر. و أتذكر وأنا صغير رائحة الكساء النيلي المميّزة ولمعانه المميّز كما في صورة الرجل الطارقي.

و في المكلا كانت تقع مصابغ النيلة بالقرب من الكورنيش بقرب مدرسة الحرية 14. أما في وادي حضرموت فقد اشتهرت عائلة “جروان” بالصبانة أي الصباغة؛ والحديث بالحديث يذكر فإن الأغنية الحضرمية حفظت في طي معانيها شيئًا من هذا التراث الشعبي، والذي يتمثل في الحرف والصناعات الشعبية، ولعلكم سمعتم بأغنية المحضار التي يقول فيها :

صبيغتي في حبل جروان قد لي زمن من ريحة النيل

بعطيه مني ألف حنّان من با يجيب أم العثاكيل

القال ما ينفع ولا القيل من قال شيء يصدق بقيله

ما يحتسب في الناس صباغ لي ما علم في الكف نيله 18

أنواع الملابس في ذلك الزمان:

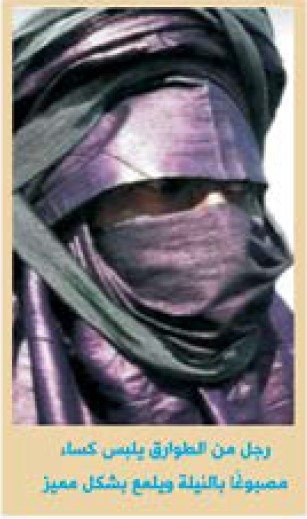

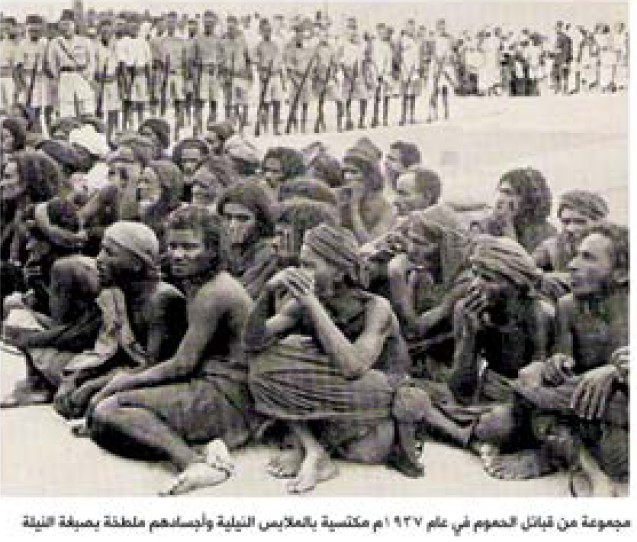

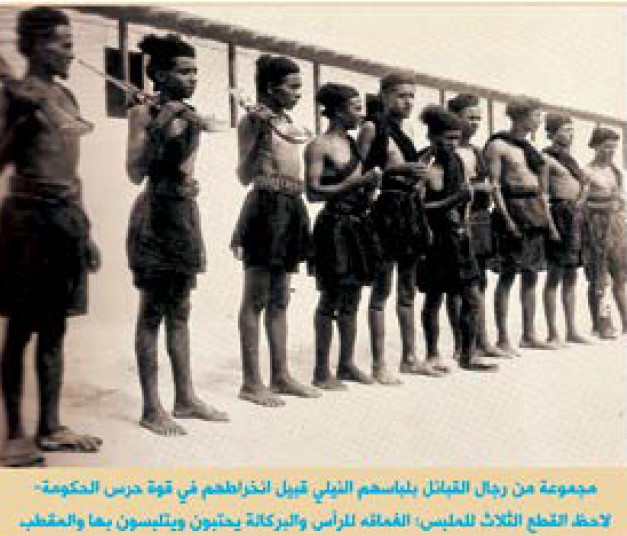

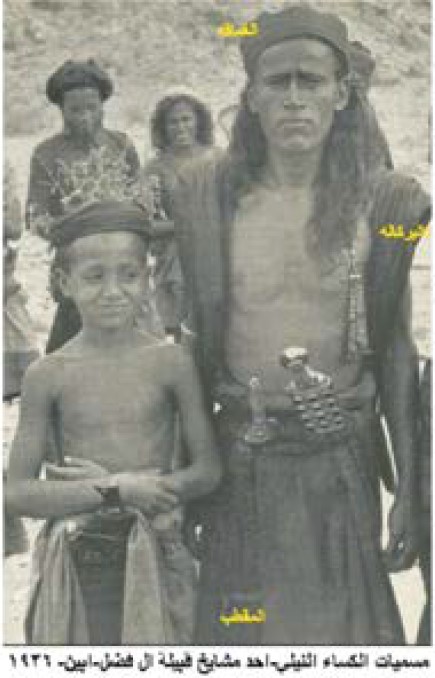

كانت صباغة القماش القطني الأبيض بغرض استخدامه للبس الرجال و النساء, و كان الكساء النيلي هو السائد في مناطق شبو’ وحضرموت وأبين ويافع، و لا بد أن هناك مناطق أخرى أيضًا. والرجال إلى جانب اللبس النيلي فهي تدهن أجسامها بصبغة النيل و زيت السمسم مما يكسبه لمعانًا في زرقة.. كما أنّ ذلك أيضًا لبس الطوارق رجالا و نساء. كانت ملابس أجدادنا متواضعة جدًا ليس في نوعيتها فحسب, بل في عددها. فملبس الرجل يتكون من ثلاث قطع فقط ، وهي الغماقة ( يلف بها رأسه), و البركالة (يحتبي بها الرجل و يتلبّس بها), والمقطب (المحزم) و التي تستر نصفه الأسفل, ما بين السرّة و الركبة. و من المعلوم أنّ أجدادنا لم يعرفوا الملابس الداخلية. و في إحدى الصورتين نرى رجلًا من منطقة أمقليته يلبس القطع الثلاث، كما نلاحظ كيف انسدل شعره على صدره, و كان البعض يعكف شعره أيضًا.

لحوير يزرع في عموم المنطقة إلى قبيل عام 1950. و في منطقة العوالق العليا من محافظة شبوة كانت الناس كلها تلبس الكساء المصبوغ بالنيل, باستثناء قبيلة همام العولقية وهم في ذلك الزمان معظمهم رحّل, و من القبائل الأخرى التي لم تلبس الكساء النيلي قبيلة بلحارث في مديرية عسيلان , فهم وهمام يلبسون لباسًا أبيضَ ضافيًا على أجسادهم وربما يعود ذلك لكونهم يعيشون على مقربة من أطراف صحراء الربع الخالي, و كما يبدو أن لبس الكساء النيلي مرتبط بالمناطق الجبلية. كما لاحظ الرحالة الهولندي فان در موللن عندما زار نصاب في طريقه إلى حضرموت في شهر مارس 1939, أن السيد عبدالله بن محمد الجفري يلبس كساءً أبيضَ, على خلاف الناس في نصاب 7, علمًا أنّ بعض السادة كانوا يلبسون الكساء النيلي كذلك. أما في عام 1949م كان كساء الناس في وادي بيحان وجوارها هو الكساء النيلي. أما دورين أنجرامز ( زوجة هارولد إنجرامز) فقد ذكرت أنه في عام 1937م كان الكساء الإعتيادي للناس في قرى حضرموت هو الكساء النيلي. كما كان يهود حبّان و باقي أفراد تجمّعاتهم الصغيرة في المنطقة يلبسون الكساء النيلي مثل أقرانهم العرب. أمّا في البيوت وبالذات في غرفة البيت المخصصة لجلوس الضيوف فكان يلاحظ وجود خط أزرق/نيلي على جدرانها, سببه استناد الرجال- بمستوى لوح الكتف – بملابسهم وأجسامهم المصبوغة بالنيل, على تلك الجدران. وبصورة عامة ففي مناطق محافظة شبوة و إلى عام 1951م كان الكساء المصبوغ بالنيل هو اللبس السائد للرجال والنساء في المنطقة, و منذ تلك السنة فقد بدأت الأقمشة الملوّنة بالدخول إلى المنطقة بسبب انفتاحها جوًّا وبرًّا على عدن1.

الحوير و النيل و الكساء النيلي في الاقتصاد و السياسة:

تعرّف المحاصيل الصناعية بأنها “المحاصيل التي تنتج سلعًا أخرى تساهم في قطاع الإنتاج, ولكن ليست للغذاء, و تؤثر المحاصيل الصناعية في المجتمع من خلال توفيرها سلعًا تخفّف من الاعتماد على الخارج في الاستيراد”. لذلك فنبات الحوير هو المحصول الصناعي الأهم في مناطق عديدة في ذلك الزمان, من باب أن أوراقه تستخدم لإنتاج سلعة أخرى و هي صبغة “النيل”, التي تستخدم في حرفة أخرى وهي صباغة القماش الأبيض الذي يستخدم ككساء للرجال والنساء. وبصورة عامة ينتج عن نبات الحوير ثلاث منتجات وهي: الحَب، والأغصان، والأوراق. فالحَب يباع لاستخدامه بذورًا, و الغصون علفًا للماشية, أمّا الأوراق فتستخدم لصنع صبغة النيل . و كان ذكر النيل يسحر الألباب بقدر ذكر الحرير و البهارات في ذلك الزمان. وكان هذا النبات لايقل أهمية عن نباتات السمسم و الذرة و القمح.

وفيما يخص حرفة الصباغة فقد ذكر كارستن نيبور في القرن الثامن عشر بأنه شاهد أكثر من 600 زيرًا مملوءة بمادة النيل معروضة للبيع في سوق مدينة زبيد 4.

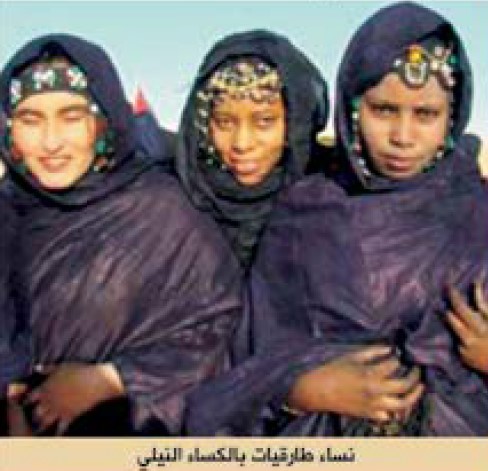

تنافس الإنجليز والفرنسيون والبرتغاليون والهولنديون على مناطق زراعة النيلة في آسيا. فالأوروبيون لم يعرفوا هذه النبتة إلا في أوائل القرن 18. وكانت مدينة كُلكتا في الهند إحدى بؤر هذا التنافس. و أما بريطانيا إبان استعمارها للهند كان مواطنوها يمتلكون مزارع للنيلة ومصانع لاستخراج الصبغة, وعلى الرغم من الثورة الصناعية فقد كانت تلك المصانع تدار بالأيادي العاملة الهندية (انظر الصورة)3. كان الزي العسكري الأزرق لعدد من جيوش وبحرية بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأمريكا كمثال مصبوغًا بالنيلة؛ لأنه يقاوم ظروف البحر و أكثر ثباتًا من باقي الصبغات. و كانت النيلة الإنتاج الأوّل للاقتصاد المصري، وكانت تُصدّر إلى إيطاليا، لكن النيلة المصرية لم تستطع منافسة نيلة أريحا التي كانت أغلى بفضل نقاوتها 17. لعلّ الهند اليوم أوفر حظًا من اليمن وعُمان وفلسطين وسوريا التي توقفت فيها زراعة النيلة. وفي سوريا الكبرى استبدل الناس في ثلاثينيات القرن العشرين مكعبات صبغة النيلة الطبيعية بالصبغة الاصطناعية التي جلبها الإنجليز والفرنسيون 17. كما يعتبر النيلي لون فلسطين الأول. فكان الناس يطلون جدران بيوتهم بالنيلي مخلوطاً بالكلس ليصير لون الجدران أزرق سماوياً. والسبب هو إبعادُ الهوام، أي الحشرات والذباب والبعوض. لكن النيلة لم تتوقف في القسم الجنوبي من سوريا الكبرى17. كما أن الطوارق( ما بين الجزائر وليبيا ومالي والنيجر) يلفون أنفسهم حتى عيونهم بعباءات مصبوغة بالنيلة، وقد أُثبت علمياً أن القماشة المصبوغة بالنيلي تقي من سرطان الجلد, كما أن لدى البدو معتقداً مفاده أنّه إذا وضعت قماشة مصبوغة بالنيلي بجانبك أثناء النوم، ستبعد عنك الأفاعي والعقارب 13.

أما المرأة الطارقية (انظر الصورة) فهي “سحر أزرق” و تستخدم “النيلة” في صبغ أصابعها باللون الأزرق؛ حيث تستعملها للزينة من جهة وللحماية من برد الصحراء وشمسها من جهة أخرى. وتتميز ملابسها بألوان يغلب عليها الأزرق ودرجاته، إضافة الى البني والعنابي 16 . وتقول إحدى الأغاني الطارقية المشهورة “امرغد لولة تلسات النيلة”، و معناها: “مررت على لولة وهي ترتدي النيلة” 20. وكانت نساء البادية تصبغ منسوجاتها وبراقعها بمادة النيلة وهذه المادة توفر الحماية للوجه والجسم من لفحات أشعة الشمس المحرقة ، فتصبح النيلة مادة عازلة شأنها شأن (( الهرد )) الكركم، والذي تتخذه أيضًا النساء كمادة عازلة تحمي أجسامهن 18 .

لقد كان إتقان عملية الصباغة من أهم مقومات نجاح الحياكة في ذلك الوقت، وقبل أن تظهر فيما بعد خيوط الحرير والقطن والصوف المستوردة.

ومن عيوب مادة النيل أنها ضعيفة في ثباتها ( تفسخ – تطلق ) في جسم لا بس النسيج، وإذا ما بهت لون النسيج تم إعادة صباغته بالنيلة مرة أخرى. وتستعمل مادة النيلة لغايات كثيرة منها مقاومة أشعة الشمس الحارة، وحماية الجلد من بعض الإصابات الناتجة عن ذلك. فضلًا عن كون استعمال النيلة والغسيل بعدها يضفي على البشرة طابعًا أنيقًا وجماليًا؛ حيث تساهم في صفاء البشرة، ونعومتها والمحافظة على لونها، فهي بذلك تؤدي الدورين معًا “الجمالي والنفعي” 17.

كان الطلب الكثير على الحطم و الحوير يأتي من بيحان، فلو دخلتْ سوق بيحان مئة بعير في اليوم لمَا وجد الأخير نصيبًا منها. كما أن جزءًا من تجارة أهل خليفة (في مديرية عتق) كان من الحوير. و كانت بلاد آل سليمان العوالق و خليفة مركزًا مهمًّا لزراعة نبات الحوير وتموين مناطق نصاب ومرخة وبيحان به كما أسلفنا. أما في حوالي عام 1940م فكان إنتاج منطقة نصاب من النيل لا يكفي صناعة الصباغة المحلية فيها, فيتم استيراده من المناطق المجاورة. و من بين بلدات المنطقة, كانت صناعة النيل و صباغة الملابس في بيحان الحرفة الرئيسة فيها, ويشتغل فيها المئات. وفي بيحان كانت أصوات طرق القماش النيلي بالمكمدة, تسمع للساكنين في البلدة وتتبع آذان الفجر حتى الغسق. أما منطقة مرخة فقد ذكرت المصادر البريطانية أنه في عام 1915م كانت المحاصيل الرئيسة فيها هي الحوير والقطن والقمح والدخن. ومن أشهر أنواع الملابس النيلية المطروقة هي المعمولة في نصاب وبيحان, و كانت مشهورة باسم “البيحاني”, ولذلك فإنّ الكساء البيحاني كان يلبس في المناسبات المهمة كنوع من الأبّهة, ويمنح كجوائز لحفظة القرآن من الأطفال والشباب, وكان لها شهرة كبيرة في يافع وعدن كسوق 1.

كما كانت مادة “الحطم” , التي تحسّن من عملية الصباغة كما أسلفنا, تحتل موقعًا مهمًّا في اقتصاد المنطقة, ففي الشيخ عثمان (انظر الملاحظة في ذيل المقال) يأتي المشترون للحطم, فيرسلونها من عدن بالقوارب الصغيرة (الزعايم) إلى ميناء رأس بالحاف, فتنقل إلى حوطة الفقيه علي, بقرب عزان, وهي السوق الرئيس الوحيد في ذلك الزمان في تلك الجهة, بواسطة الجمال و كان غالب الجمّالة من آل باقطمي, وآل باديان, وآل باداس. ثم يأتي جمّالة آخرون من خليفة وآل سليمان وغيرهم, فينقلونها للمتاجرين فيها إلى عتق, وبيحان, ونصاب, ومرخة, وخورة, و ما فاض عن حاجة تلك المناطق يبقى في عتق 1. و كانت وحدة الوزن التي يباع بها تسمى المدلاة و تساوي 14 رطلًا سركاليًّا، و الرطل هذا يساوي 16 أوقية. (أي أن المدلاة تساوي 6 كجم وزيادة تقريبًا). أما في منطقة الروضة من محافظة شبوة فإن أسرة سالم مسرور كان لها شأن مختلف مع الحوير و النيل. فهذه الأسرة كانت تزرع الحوير في أرضها الخاصة, و تحصده و تستخرج صبغة النيل منه, ثم تصبغ القماش و تبيعه في واديي دوعن وعمد من وادي حضرموت خلال موسم زيارة المشهد الشهيرة هناك 1.

في الهند كان الهكتار ينتج ما يتراوح من 38 إلى 50 كجم من صبغة النيل, و يحتاج الهكتار الواحد إلى حوالي 27 كجم من البذور, كما ينتج الهكتار من السماد الأخضر حوالي 11 طنًا 8 . و في مديرية عتق من محافظة شبوة فإن الزير الممتلئ من أوراق نبات الحوير والماء ينتج كيلوجرامًا واحدًا من صبغة النيل 1.

أمام الشح في إنتاج صبغة النيل الذي لم يواكب طلب السوق عليه, فقد استوردت مادة من الخارج و تكون في براميل و تسمى “الشم” و هي كما يذكر صبغة نيل أجنبية أو أنها نيلة صناعية, و سمّي الكساء المصبوغ بالشم “الجاملي”, لكن الناس لم تكن ترغب فيه بسبب أن تلك الصبغة تحتّ من الفعل حتّ، أي تنفصل من القماش 1.

كان لشجرة الحوير دور فاعل في اقتصاد المنطقة في ذلك الزمان, فكانت مصدرًا لرزق الآلاف , وغذاءً للماشية, واستفاد منها من بذرها و من حصدها و من باعها, ومن صنع منها النيل و من تاجر في بيع الكساء المصبوغ بالنيل المصنوع منها . و كان لمحصول الحوير دور مهم في الحياة الاقتصادية للمنطقة في ذلك الزمان، فمن ثمن الحوير كانت الناس تشتري البن و الزنجبيل والسليط والكساء والحب والرصاص وأشياء أخرى, وينتظرون موسم حصاده ليبيعوه و يقضوا ديونهم..

جتك نيله: يعود أصل عبارة “اتنيّل وجتك نيله” إلى الصبغة الزرقاء التي كان المصري القديم يستخدم لفائفها في إحاطة المومياء بعد التحنيط، والتي مازالت محتفظة بلونها الأزرق حتى الآن. وعند تحليلها وجد أن مركب “الأنيلين” هو أساس الصبغة وأساس اللون الأزرق..أما بالنسبة للمصطلح أو التعبير الشائع “اتنيل و جتك نيله” فيقال إنه في العصر الفرعوني بعد تحنيط المتوفى ووضعه في التابوت كانت تجلس بجواره زوجته وتأخذ نبات النيلة وتضعه فوق رأسه، ومن هنا جاء هذا اللفظ ليدل على الكآبة والحزن 19.

صبغة النيل في السياسة البريطانية:

لأن صباغة الملابس بالنيل كانت أكبر حرفة في بيحان, فإن الخلافات السياسية التي وقعت في مارس 1949م ما بين إمام اليمن من جهة وشريف بيحان وبريطانيا من جهة أخرى أدّت بالإمام لأن يحظر إستيراد الأقمشة النيلية من بيحان، و التي كان البيحانيون يستخدمون عوائدها المالية لاستيراد الحبوب من اليمن, فتكدّست الأقمشة وقلّ إيراد خزينة إمارة بيحان, ففكّر مسؤولوها في بدائل أخرى, فيما لو استمر الحظر, ومنها رفع الضريبة على أحمال الجمال من الملح الصخري إلى ثلاثة أضعاف على ما هي عليه (من ثمن إلى ثلاثة أثمان الريال الفرنصة على كل جمل محمّلًا بالملح), و أيضًا استيعاب الصباغين في الزراعة. و قد خفّـف من حدَّة الحظر, التهريب المتبادل للحبوب من اليمن والأقمشة النيلية من بيحان.

أما الرحالة , ضابط الاستخبارات البريطانية, ويمان بوري ( W. Bury) الذي تربّى صغيرًا في لحج و أتقن اللغة العربية, و تسمّى باسم “عبدالله منصور”, فبقي في الشمس أيامًا عديدة ليكتسب جلده لونًا برونزيًا, و لم يكتف بذلك بل صبغ جسمه بالنيل ولبس الملابس المصبوغة بالنيل 11, حتى يتقرّب للعرب لغة و لون جلده و ملبسًا. أما الكابتن هملتن فقد وصف لمعان النيل وزيت السمسم من أجساد الرجال بأنه كلمعان المعدن الأزرق, وأما فان در مولن (هولندي) فقد سمّى رجال القبائل بلباسهم النيلي وأجسادهم المتشحة باللون الأزرق بـ “المحاربين الزرق”. وكان البريطانيون يلبسّون رؤساء المشيخات و القبائل الذين يزورون الممثل المقيم (والي عدن) ملابس ضافية وملوّنة بدلًا عن ملابسهم النيلية الرثة قبل مقابلتهم له (بعد أن يغتسلوا و يزيلوا صبغة النيل من على أجسادهم)، و ذلك في محاولة بريطانيا لإدخال التغيير في حياتهم. ولهذا فإن رؤساء العوالق الذين حضروا هذا المؤتمر وهم السلطان صالح بن عوض بن عبدالله ( سلطان نصاب) و الشيخان أبوبكر بن فريد ورويس بن محسن بن فريد, عندما حضروا مؤتمر رؤساء المشيخات والسلطنات في لحج في عام 1928م لبسوا الكساء الملون, وتركوا الملابس النيلية.. أما السلطان الفضلي في حوالي عام 1942م فقد بلغ افتخاره بنفسه, أنْ ركب سيارته الحديثة لأول مرة في بلاده, و هو مكتسٍ بملابس نيلية , في تناقض لافتٍ للنظر ما بين الزي التقليدي و التكنولوجيا الحديثة.

متى بدأت زراعة الحوير و الكساء النيلي :

لم نجد ما يدل على بدء زراعة الحوير و لا متى بدأت الناس في لبس الكساء النيلي في المنطقة, لكن مادة النيل (و تسمى نيلج أيضًا) كانت إحدى المواد التي كانت تستورد إلى ميناء عدن في القرن الثاني عشر الميلادي أيام دولة بني زريع 13. و ربما إلى موانئ أخرى مجاورة. و قد سألتني و الدكتور عبد العزيز جعفر بن عقيل العالمة الكندية ” جوي مكرتسون” المختصة في علم الأجناس (الأنثروبولوجي) متى بدأت زراعة الحوير و لبس الناس للكساء النيلي فلم نحر جوابًا, على الرغم من إنني قد سألت بعض كبار السن، فيبدو أن ذلك كان منذ مئآت السنين. كما أن الإمام عمر بن يوسف بن عمر بن رسول لم يذكر هذا النبات هذا في مخطوطته عن المحاصيل الزراعية في دولة بني رسول في الفترة 626- 858 هـ ، أي في القرن الرابع عشر 12 . لكن ربما أنه قبل هذا التاريخ كانت الناس تستخدم صبغة النيلج المستوردة قبل أن يبدأوا في زراعة الحوير و استخراج صبغة النيل محليًا.

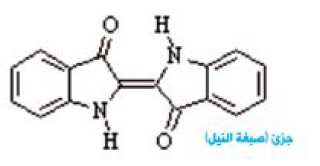

كيمياء صبغة النيل:

المادة الملونة الزرقاء من نبات الحوير, هي مادة كيمائية رباعية بيضاء, تتأكسد و تزرق في الهواء, و تنتج صناعيًا أيضًا من مادة النفتالين. ففي عام 1897م تمكن قسم الكيمياء في شركة “بايرن ليفركوزن” من استخراج الصبغة الزرقاء من مركب رخيص وهو “النفتالين “, ويستخرج من قطران الفحم. و دخلت هذه الصبغة في صباغة ألوان سراويل الجينز الأزرق الشهيرة كبديل للنيل الطبيعي.

الملاحظات:

*- الحطم: الحطم مادة تستخرج من شجر العصل, الذي ينبت في منطقة تقع شرق الشيخ عثمان في عدن من جهة أبين, فتقطع الأشجار ثم يجعلون منها (مواكر) أي أكوام, ثم يحيطونها بأكوام من الرمل ويحرقونها حتى تصير رمادا ويصبون عليها الماء وتبقى على هذا الحال مدة أسبوعين إلى ثلاثة تقريبًا. والناتج عن هذه العملية مادة صلبة كالحجر الصلب متفاوتة الحجم وهي مادة الحطم.

**- الشب: مادة تستخرج من الشجر، ويتحجّر ويكون لونه أقرب إلى الأسود. (ربما أن الحطم (شبوة) والشب (حضرموت) اسمان للمادة نفسها).

المراجع: