دراسات

أ.د. مسعود سعيد عمشوش

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 7 .. ص 43

رابط العدد 7 : اضغط هنا

التفاعل مع الآخر، والانفتاح عليه ، والاستفادة مما لديه من معارف واكتشافات هي أهم مقوِّمات النهوض العلمي والثقافي وبناء الحضارات. ولا تفاعل مع الآخر من غير معرفة لغته، وكيفية تصوُّره لنا، وترجمة ما لديه من معارف وعلوم، نُثري بها ثقافتنا وحضارتنا. وتعلُّم اللغات الأجنبية وممارسةُ الترجمة هما وسيلتا هذا الانفتاح على الآخر.

ويُعَـدُّ سكانُ حضرموت، المشهورون بحبِّ الترحال والاختلاط بالشعوب الأخرى، من أكثر الناس انفتاحًا على العالم، فمنذ مطلع القرن العشرين بدأ الحضارم يهتمون بدراسة اللغات الأجنبية والترجمة في مهاجرهم ثم في بلادهم. ومنذ عشرينيات القرن الماضي برز عدد من المترجمين الحضارم الذين أسهموا في تسيير أعمال الحكومة، وأعمال التجارة، وكذلك في النشاط الصحفي. وبما أن هذا النشاط الترجمي لم يَحْظَ حتى اليوم بأي اهتمام، رأيت أن أكرِّسَ له هذه الدراسة المتواضعة، التي بدأتها بلمحة سريعة عن اللغات الأجنبية وتدريسها في حضرموت قبل الاستقلال. وفي الجزء الثاني تناولت بدايات النشاط الترجمي حتى الاستقلال، ثم قدمت تطور الترجمة في حضرموت بعد الاستقلال. وفي الجزء الرابع قدمت بعض الهوامش حول تجربة نجيب سعيد باوزير ، وقارنت بينها وبين طريقتي في الترجمة ، وأنهيت الدراسة بتقديم موجز لخمسة مترجمين حضارم: محمد بن هاشم، ومحمد عبد القادر بامطرف، وعبد الله سالم بن مرعي، وسعيد عبد الخير النوبان، وسعيد محمد دحي.

أولًا- اللغة الإنجليزية في حضرموت قبل الاستقلال:

اختلف واقع اللغات الأجنبية في عدن قبل الاستقلال عن واقعها في المحميات الشرقية، ففي عدن سعتْ بريطانيا إلى جعل اللغة الإنجليزي لغة التعليم والإدارة والتجارة، وأصبحت اللغة العربية لغة ثانية. وقد قامت اللغة الإنجليزية بدور كبير في ازدهار الحياة الثقافية في عدن خلال فترة الاستعمار ، الذي بسبب سياسته التعليمية وتعدُّد الأجناس شجّع كثيرًا على ممارسة الكتابة باللغة الإنجليزية من قِبَلِ النُّخبة العربية والنُّخَبِ من مختلف الجاليات المستقرَّة في عدن، بما فيها الجالية الأوروبية والجالية الهندية. (انظر: دور اللغة الإنجليزية والنشاط الترجمي في الحياة الثقافية في عدن قبل الاستقلال، ومكانة اللغة الإنجليزية في الحياة التعليمية في عدن قبل الاستقلال، في كتابي: الترجمة في عدن).

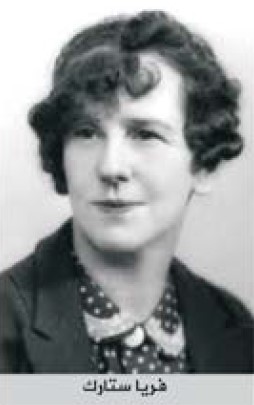

أما في حضرموت، التي قضى كثير من أهلها بعض سنوات عمرهم في الهند وجاوة وسنغافورة وسواحل إفريقيا، ويرطنون لغات تلك البلدان التي هاجروا إليها، فليس هناك – في العصر الحديث – وجودٌ للغة أخرى في الحياة اليومية غير اللغة العربية. ومع ذلك تذكر الرحالة البريطانية بنت، التي زارت مع زوجها حضرموت عام 1893، أن اللغة الهندية كانت منتشرة في المكلا بشكل كبير، وبشكل خاص بين رجال المال والتجارة. أما اللغة الإنجليزية فلم يكن لها وجود قبل بدء التعليمي النظامي في المكلا في ثلاثينيات القرن الماضي. وفي عام 1935م وصلت الرحالة فريا ستارك المكلا وزارت المدرسة النظامية، وسمعت التلاميذ يتحاورون باللغة الإنجليزية ويردِّدون باللغتين العربية والإنجليزية: God Save the King””. وإثر الزيارة كتبت رسالة إلى أمها (في 20 يناير 1935م)، تقول فيها: “فتات عجيب من الحياة الغربية يطفو فوق الشرق: كرة قدم في مربض الجمال، عبارات form fours, left right”, ” يردِّدها الجنود النظاميون وهم يلبسون سراويلهم القصيرة”. (انظر كتابي: حضرموت في كتابات فريا ستارك).

ويذكر القاصُّ عبد الله سالم باوزير أنه وزملاءَه في المدرسة الابتدائية بغيل باوزير في مطلع خمسينيات القرن الماضي كانوا يحرِّرون المجلَّات الحائطية باللغتين العربية والإنجليزية. وفي المدرسة الوسطى بغيل باوزير أُعْطِيَ اهتمامٌ كبير باللغة الإنجليزية.

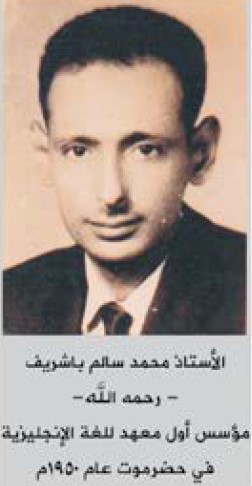

وبعد أنْ درسَ الأستاذ محمد سالم باشريف – رحمه الله- اللغة الانجليزية على يد مدرِّس من المكلا يُدعَى “بلال كرامة” ثم عبر المراسلة قام بتأسيس أول معهد للغة الإنجليزية في حضرموت عام 1950م، وذلك في عهد السلطان صالح بن غالب القعيطي. وفي خمسينيات وستينيات القرن الماضي أصبح الالتحاق بمعهد (أو مدرسة) باشريف لتعليم اللغة الإنجليزية حُلمًا سعى كثير من شباب حضرموت لتحقيقه. فإضافة إلى الأمير غالب القعيطي تتلمذَ على يدي محمد سالم باشريف، لدراسة اللغة الإنجليزية، عدد من شباب المكلا الذين تبوَّأوا مراكز مهمَّة في حضرموت مثل: خالد باعيسى وعلي الغريب، ود.عمر بن سهيل، ود.خالد باشريف، والمهندس سالم باغويطه، والمهندس محمد عبود بوعسكر، وغيرهم. وكان المعهد قد اعتمد منهج ((new method of English في الدراسة، ويمنح شهادة الدبلوم المتوسط لكل من أكمل الكتب الثلاثة الأولى منه، وشهادة الدبلوم العالي لمن أكمل خمسة كتب منه. وكانت شهادته معتمدة في السعودية ودول الخليج العربية.

وفي الوادي لم يتم الاهتمام باللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية النظامية (حكومية كانت أو أهلية) قبل مطلع الستينيات، أي قبل افتتاح المدرسة الوسطى بسيئون، التي قام بتدريس اللغة الإنجليزية فيها عدد من المدرسين السودانيين وقليلٌ من المحليِّين من أبرزهم الأستاذ المرحوم عبداللاه بارجاء، الذي كان قد تحصَّل على دورة طويلة في بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية، وقد استمر في تدريسها لشباب سيئون في بيته وفي المدارس.

لكن قبل ذلك، في النصف الثاني من الأربعينات، تطوَّع مساعد المستشار البريطاني مستر هونزي لتعليم عدد محدود من الشباب اللغة الإنجليزية بشكل منهجي. ومن بين هؤلاء الشباب حسن عبد الرحمن بن عبيد اللاه السقاف، وعلي السقاف، والأستاذ المؤرخ جعفر محمد السقاف الذي لا يزال يحتفظ بعدد من الكراسات التي كان يسجِّل فيها دروس اللغة الانجليزية، والذي استطاع أن يلم بالإنجليزية بشكل مكَّنه من التخاطب بها والترجمة منها إلى اللغة العربية.

ثانيًا- النشاط الترجمي في حضرموت قبل الاستقلال

يمكننا القول إنَّ الحضارم إلى وقت قريب لم يكونوا يشعرون بالحاجة إلى الترجمة داخل موطنهم حضرموت، حيث كان الجميع يتحدَّثون العربية. فحتى الأجانب الذين زاروا حضرموت كانوا في الغالب ممن يتقنون اللغة العربية. وكانت حكومة عدن تحرص على عدم تسهيل السفر إلى حضرموت للغربيين الذين يجهلون العربية، أو ترغمهم على اصطحاب مترجم من عدن معهم. وقد ذكرت الرحالة الألمانية (مابيل بنت)، التي زارت هي وزجها عدن وحضرموت سنة 1893م، أنَّ السلطات البريطانية في عدن اشترطت عليهما اصطحاب مترجمٍ رسميٍّ تابعٍ لمكتب الإقامة يدعى (صالح حسن) ؛ ليتمكنا من الذهاب إلى وادي حضرموت. (ثيودور ومابيل بنت، جنوبي جزيرة العرب، ترجمة هناء خليفة، إصدار هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، 2012، ص107).

وقبل ذلك هناك إشارة في كتاب الراهبين اليسوعيين الإسبانيين، الأب مونسرات والأب بائز، اللذَيْنِ أرغما على أنْ يُصْبِحَا أوَّل أوروبيين يقومان باختراق وادي حضرموت من الشرق إلى الغرب، وأن يُشَاهِدَا مُدُنَهُ وقُـرَاهُ عام 1589م، غيرَ أنهما قد أُسِرَا في ظفار، وأُرْغِمَا على السَّيْرِ على الأقدام باتجاه وادي حضرموت، وفي مدينة هينن ظلَّا أسِيرَيْنِ أربعة أشهر قبل أن يُرسِلَهُمَا الحاكمُ إلى صنعاء عَبْرَ مأرب. وذكرا أن الحاكم كانتْ لديهِ زوجةٌ من أصل تركماني قامتْ بالترجمة بينهم.

وفي النصف الأول من القرن العشرين لا يبدو أن السلاطين القعطة الذين كانوا يُتقِنُون العربية والهندية والإنجليزية، كانوا بحاجة إلى مترجمين. وعلى الرغم من ذلك فقد ذكر محمد علي لقمان أنَّ والده علي إبراهيم لقمان “كان يعمل مترجمًا مساعدًا في مكتب الإقامة”، وأنه كان يرافق المسؤولين البريطانيين في رحلاتهم إلى حضرموت. (انظر محمد علي لقمان المحامي، رجال وشؤون وذكريات، ص40). كما أن الهنود المستقرِّين في المكلا كانوا يمارسون الترجمة التجارية.

وفي نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي عمل محمد عبد القادر بامطرف مترجمًا رسميًّا لدى المستشارية البريطانية، ثم مع حكومة السلطنة القعيطية بالمكلا. وكان لدى المستشارية البريطانية مترجمون آخرون منهم “علي عبد الصادق” و”عبد الرؤوف بارحيم”، اللذان قاما بالترجمة كذلك في المستشارية البريطانية لدى السلطنة الكثيرية. ويذكر محمد سالم باشريف، صاحب معهد باشريف، أنه قد قام بالترجمة لدى الحكومة القعيطية.

وبالنسبة لوادي حضرموت، هناك عدد من الحضارم الذين درسوا اللغة الإنجليزية في المهجر وبشكل خاص في إندونيسيا وكينيا، وعندما عادوا من هناك مارسوا الترجمة؛ منهم “محمد بن هاشم” و”عبد الله سالم بن مرعي”، و”سالم عبد الله العامري”، و”فيصل علي بن مرعي” الذي قام بمساعدة الأستاذ جعفر محمد السقاف في ترجمة نص محاضرة علمية إلى اللغة الانجليزية، وقد ألقاها الأستاذ جعفر السقاف بلسانه في إندونيسيا.

ومن الذين أسهموا في الترجمة لدى المستشارية البريطانية في سيئون بعد محمد بن هاشم: مصطفى رفعت، ثم عبد الرؤوف بارحيم وعلي عبد الصادق من المكلا، وبعدهم قام بالترجمة في المستشارية عبد الرحيم محمد السقاف، وعبد الله سالم العامري.

وفي إطار (مشروع البمبات الحضرمي) تولى الترجمة عدد من الإدرايين في المشروع، بدءًا من قحطان محمد الشعبي، ثم أنور خالد وسعيد عبد الخير النوبان، وسالم العامري الذي ترجم أيضًا في الورشة الحكومية. أما عبد الله سالم بن مرعي، الذي درس اللغة الإنجليزية في إندونيسيا وعاد إلى سيئون عام 1960م، ومنذ ذلك الحين التحق بالعمل مترجمًا في البنك الشرقي، ثم في مكتب الأمم المتحدة، ثم في مشروع ثمود، قبل أن يتفرغ لترجمة الرسائل وتحريرها باللغة الإنجليزية لمعظم الشركات والمؤسسات التجارية في وادي حضرموت.

وتجدر الإشارة إلى أن الترجمة في حضرموت انحصرت قبل الاستقلال بين اللغتين العربية والانجليزية، وفي الجانب العملي والشفهي بشكل رئيس، باستثناء ما قام به محمد بن هاشم الذي ترجم صلح انجرامس ونشره في صحيفة الإخاء، وكذلك بعض المقالات القصيرة التي نشرها في الصحف المصرية.

وحسب علمنا لم يُقْدِمْ أيُّ حضرمي على ترجمة كتاب أو دراسة كاملة قبل الاستقلال من أي لغة أجنبية. وهناك ترجمات لكتب تتحدَّث جزئيًّا عن حضرموت قام بها مترجمون غير حضارم، وهي كثيرة الأخطاء لاسيَّما فيما يتعلق بأسماء العلم. منها كتاب الطبيبة الألمانية (سنوات في اليمن وحضرموت)، الذي ترجمه اللبناني خيري حمادي عام 1962م، وكتاب الرحالة الألماني هانس هيلفيريتس (اليمن من الباب الخلفي)، الذي قام بترجمته أيضا خيري حمادي عام 1961م.

ثالثًا- النشاط الترجمي في حضرموت بعد الاستقلال:

منذ الاستقلال، مارس كثير من الحضارم الذين درسوا اللغات الأجنبية في المهجر أو أثناء تحضيرهم للدراسات الجامعية في الخارج أو الداخل الترجمة. وفي الغالب مارسوا الترجمة الشفهية أو ترجمة وثائق رسمية أو خاصة غير قابلة للنشر. وقليل منهم بادروا إلى ترجمة بعض الكتب والدراسات والمقالات وقاموا بنشرها.

ومن هؤلاء: سعيد محمد دحي، الذي ترجم كتاب المستشرق روبيرت سارجانت (شعر ونثر من حضرموت)، وسعيد عبد الخير النوبان، الذي ترجم (حول مصادر التاريخ الحضرمي)، الذي يحتوي على خمس دراسات مهمة للباحث المستعرب البريطاني روبيرت سرجانت، وبالاشتراك مع علي محمد باحشوان كتاب (تاريخ العربية السعيدة: اليمن)، الذي ألّفه في منتصف القرن التاسع عشر الضابط البريطاني بلايفير F.L.Playfair.، وكتاب (حضرموت 1934-1935م)، وهو تقرير حول الحالة في حضرموت سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، أعدَّه المستشار البريطاني ويليام هارولد إنجرامس للإدارة البريطانية تمهيدًا لفرض معاهدتي الاستشارة البريطانية على السلطنتين القعيطية والكثيرية في نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين.

وترجم نجيب سعيد باوزير كتابب (اليمن .. ائمتها وحكامها وثوراتها) لهارولد انجرامز، و(أيامي في جنوب الجزيرة العربية) لدوين انجرامز، و(وجوه من بلاد العرب) لفان در ميولن. وترجم د. عبد العزيز جعفر بن عقيل من اللغة الروسية كتاب سرجيس فرانتوزوف (تاريخ حضرموت الاجتماعي والسياسي قبل الاسلام وبعده: العصور الوسيطة المبكرة)، وكتاب (البناء الطيني في حضرموت). وترجم د.عبد الله الكاف كتاب (الشتات الحضرمي).

وقام د. عادل سالم باحميد، وهو متخصص في الترجمة، بنقل بعض قصائد المحضار الى اللغة الإنجليزية، وهو الحضرمي الوحيد الذي مارس الترجمة الأدبية الكتابية من اللغة العربية باتجاه لغة أجنبية. وضمّن د. أبوبكر محسن الحامد رسالته للدكتوراه ترجمة لنماذج من قصائد صالح بن علي الحامد.

ومنذ منتصف تسعينيات القرن الماضي قمت بترجمة فصول كثيرة عن حضرموت من كتب فرنسية وإنجليزية، وضمَّنتها كتبي: (حضرموت في كتابات فريا ستارك)، و(الحضارم في الأرخبيل الهندي)، و(المستكشف هاري سانت جون فليبي ورحلته إلى حضرموت)، و(صورة اليمن في كتابات الرحالة الغربيين).

ومنذ الاستقلال ارتفع عدد الكتب الأجنبية التي تتناول حضرموت، ونُقِلت إلى العربية من قبل مترجمين غير حضارم؛ منها كتابَا فان در ميولن (حضرموت وإزاحة النقاب عن بعض غموضها) و(رحلة إلى جنوب الجزيرة العربية)، اللَّـذَانِ قام بترجمتهما المرحوم د. محمد سعيد القدَّال، و(كفاح أبناء العرب ضد الاستعمار الهولندي)، الذي ترجمه د. زكي صالح باسليمان، وكتاب (عادات وتقاليد حضرموت الغربية) الذي ترجمة د. علي الخلاقي. وقبل سنتين نُشِرت في أبوظبي ترجمة لكتاب فريا ستارك (البوابات الجنوبية للجزيرة العربية)، قامت بها اللبنانية وفاء الذهبي. ويستعدُّ طالب الماجستير موسى بن حريز لتقديم دراسة عنها ومقارنتها بالترجمة التي قمت بها لبعض فصول الكتاب قبل عشرين سنة وضمَّنْتُها كتابي (حضرموت في كتابات فريا ستارك).

رابعًا- هوامش حول بعض التجارب الحضرمية في الترجمة

1- نجيب سعيد باوزير وتجربته في الترجمة

في مدينة غيل باوزير التي أُسِّسَتْ فيها أول مدرسة وسطى في حضرموت وُلِدَ نجيب سعيد باوزير عام 1952م، وفيها نشأ وتلقَّى دراسته الأولية. وبعدَ أنْ أنهى تعليمَه المتوسِّطَ انتقل إلى مدينة المكلا لتلقِّي التعليم الثانوي، ثم سافر إلى العراق للدراسة في كلية الهندسة بجامعة البصرة، التي تخرَّج فيها عام 1977م بدرجة البكالوريوس في مجال الهندسة المدنية.

وعلى الرغم من أن نجيب سعيد باوزير قد تخصص في الهندسة فهو مسكون باللغة والأدب، وله إسهامات مختلفة في النشاط الأدبي الثقافي في حضرموت، وذلك من خلال الكتابة في مجال المقالة الأدبية والشعر، وقد كتب أولى قصائده في فترة دراسته المتوسطة بالغيل، ونشر ديوانه الشعري الأول عام 1983م في عدن بعنوان (حلم الشاعر).

ومثل كثير من خريجي مدارس غيل باوزير استطاع نجيب أن يصبح ضليعًا باللغة الإنجليزية، وأعجب بالأدب الإنجليزي، وله محاولات في ترجمة بعض القصائد من الإنجليزية إلى العربية. ومنذ مطلع هذا القرن شرع في ترجمة بعض الكتب المرتبطة باليمن وحضرموت بشكل خاص. ففي عام 2007م ترجم كتاب (اليمن .. أئمتها وحكامها وثوراتها) للمستشار البريطاني هارولد إنجرامز. ثم قام بترجمة كتاب زوجته دورين إنجرمز (أيامي في الجزيرة العربية- حضرموت وجنوب الجزيرة 1934-1944)، وقبل نحو عام نشر له مركز حضرموت للبحوث والدراسات والنشر ترجمة كتاب فان در ميولن (وجوه من بلاد العرب).

في ندوة سابقة حول الترجمة في حضرموت نظمها مركز حضرموت للدراسات والنشر في المكلا استعرض نجيب باوزير جوانب من تجربته الشخصية في الترجمة عن اللغة الانجليزية إلى العربية، وتحدَّث عن (آلية ضمان دقة الترجمة)، وذكر بعض العوامل التي يجب توفرها لدى المترجم الجيد، مثل: عشق اللغة والثقافة، وسعة الاطلاع، وتوفر مكتبة عامرة بالكتب الثقافية واللغوية، لاسيَّما المعاجم والموسوعات العلمية، بالإضافة إلى الذوق اللغوي الرفيع والأمانة في الترجمة.

ونؤكد أن ترجمات نجيب باوزير، الذي يمتلك خلفية ثقافية واسعة وعلى دراية تامة ببيئته الحضرمية، تمكّن من تجنّب الأخطاء التي وقع فيها المترجمون غير الحضارم، لاسيّما فيما يتعلق بأسماء الأعلام والأسماء المرتبطة بالبيئة الحضرمية التي تكثر في الترجمات التي قام بها عرب غير حضارم. فوفاء الذهبي التي قامت بترجمة (البوابات الجنوبية للجزيرة العربية) ترجمت مثلًا المنصب بـ(المنساب)، ومقابل اسم سيئون وضع خيري حمادي (صهيون) في ترجمته لـ(سنوات في اليمن وحضرموت). وتجدُر الإشارة إلى أن الدكتور السوداني محمد سعيد القدَّال قد استعان بعدد من المراجعين الحضارم لمراجعة ترجمته لكتابي فان در ميولن (حضرموت وإزاحة النقاب عن بعض غموضها، ورحلة في جنوب الجزيرة العربية).

وفي الحقيقة، مقارنةً بترجمة كتاب (أيامي في الجزيرة العربية) تغيب في ترجمة (وجوه من بلاد العرب) التراكيب اللغوية التي تذكرنا باللغة الإنجليزية، والتي تبرز كذلك في ترجمته لكتاب (اليمن .. أئمتها وحكامها وثوراتها). ويمكننا القول إن نجيب باوزير استطاع في ترجمته الأخيرة أن يرتقي بأسلوبه في الترجمة، ويكسبها السلاسة، التي تغيب في ترجماته السابقة وفي كتب كثير من المترجمين الحضارم والعرب بشكل عام. وقد تحدث نجيب باوزير في المقدِّمة، التي وضعها لترجمته الأخيرة لكتاب فان در ميولن (وجوه في بلاد العرب)، وعن طريقته في ترجمة هذا الكتاب قائلا “حاولت أن أكون تلقائيًّا وبسيطًا في الأسلوب. وهي الطريقة التي أتقنها المؤلف نفسه، وأعجبتني منه، وقد أظهرته أديبًا قادرًا على الصياغة السهلة الممتنعة باللغة الإنجليزية”.

ومقارنة بما قام به كل من د. سعيد عبد الخير النوبان ومحمد سعيد القدال في ترجماتهما اللاتي تحتوي على مقدمات تتضمن تقديمًا تفصيليًّا لمحتوى النصوص المترجمة وكثيرًا من الهوامش والتعليقات- وهو ما يجعل منها (ترجمات علمية مهمشة)- ، يرفض نجيب سعيد باوزير إضافة أي تعليقات أو هوامش في ترجماته، وقد برّر لذلك في مقدمته لترجمته كتاب (وجوه في بلاد العرب) قائلًا: (هذه المرة، ولأن الفصول يغلب عليها الطابع القصصي الذي يُفضّل معه الاسترسال في القراءة، تجنَّبْتُ أن أثقل الترجمة بالهوامش والتعليقات، إلا في حالات نادرة؛ إذ وجدت أنه لا ضرورة منها، ويستطيع القارئ المهتم أن يبحث بنفسه حول أية إشارة تاريخية أو أدبية أو غير ذلك، تحتاج إلى البحث والتقصِّي دون أن يقوم المترجم بدور المتعالم والموجه للقارئ في هذا الصدد. كما يستطيع القارئ أيضًا أن يتفهَّم أن المترجم ما هو إلا ناقل لكلام المؤلف، وعليه أن يكون أمينًا في النقل مهما بدت بعض العبارات صادمة على نحو ما لمشاعر القارئ المسلم. وحتى العبارات العربية التي أوردها المؤلف بالحروف العربية الإنجليزية لم أشر إليها في الهامش”. ص14.

2- تجربتي في الترجمة

بالنسبة لي، أودُّ أنْ أؤكدَ أنَّ تخصُّصِي العامَّ هو: آداب حديثة، والتخصص الدقيق: عربي فرنسي لاتيني. وفي الدارسات العليا تخصصت في الأدب العام والمقارن: عربي/فرنسي. ومن أهم ميادين الأدب المقارن التي اخترت التركيز عليها: الترجمة وصورة الشعوب والبلدان في كتابات الآخر، ثم الدراسات الثقافية. وأقوم بتدريس جميع تلك الميادين في إطار الدراسات العليا في قسم اللغة العربية في كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية جامعة عدن، وفي مركز عبد فاضل فارع للدراسات الإنجليزية والترجمة جامعة عدن.

ومنذ عام 1981م مارسْتُ الترجمةَ الشفهيَّةَ كثيرًا مع عدد من المسؤولين والأساتذة والباحثين الفرنسيين في حضرموت وعدن وأبين ولحج. وبعيدًا عن الدخول في التفاصيل يمكنني أن أؤكد هنا أنَّ الترجمة الشفهية الفورية أصْعَبُ بكثيرٍ من الترجمة التحريرية، التي سأتحدَّثُ الآن عن تجربتي فيها بشيء من التفصيل.

ومنذ عام 1980م قُمْتُ بترجمات تحريرية كثيرة ومتنوعة من اللغتين الفرنسية والإنجليزية. وفي البداية ترجمْتُ بعض القصص القصيرة وعددًا من الدراسات والأبحاث. لكن منذ تسعينيات القرن الماضي، بحكم تخصصي في الأدب العام والمقارن، وبتأثير إدوارد سعيد مؤلف كتاب (الاستشراق) والنقد الثقافي ودراسات ما بعد الاستعمار، ركزْتُ على ترجمة عددٍ من النصوص، التي تناولتْ حضرموت والجزيرة العربية بشكل عام في إطار مجال دراسة صورة الشعوب والبلدان في كتابات الآخر.

لهذا فهدفي من الترجمة ليس نقل النصوص الإنجليزية والفرنسية إلى اللغة العربية فقط، بل تحليل تلك النصوص ودراستها لإبراز الصورة التي رسمها الآخر لنا ولبلادنا، والتمييز فيها بين ما هو واقعي وما هو خيالي سرابي، لاسيَّما أن جميع الغربيين يدَّعُوْنَ – في الغالب – الدقَّةَ العلمية والموضوعية عند كتابتهم عنَّا. وأسعى كذلك إلى تبيانِ الدَّوْرِ الذي قامت به الأحكام المسبقة ومرتكزات الخطاب الأيديولوجي الاستعماري في رسم ملامح تلك الصورة. وكلُّ ذلك تأثُّـرًا بإدوارد سعيد ومنطلقات النقد الثقافي. وأحاول كذلك تحليل الأبعاد الجمالية والرومانسية للنصوص التي أدرسها. هذا ما قمت به مثلًا عند قراءتي لنصوص الرحّالة والأدباء الفرنسيين حول عدن. فهؤلاء الكتّاب، وبينهم شعراء وروائيُّون وعلماء اجتماع وتُجَّار، يسعون جميعُهم إلى إضفاء أبعادٍ جمالية وغرائبية على نصوصهم، وذلك بهدف ضمان تلقِّيها من قِبَلِ القارئ الغربي.

وهذا عكس ترجماتي للنصوص الأدبية فقد حرصْتُ دائمًا أرفق بترجماتي الطويلة حول حضرموت واليمن والجزيرة العربية بشكل عام دراسات نقدية حول الطريقة، التي استخدمها الغربيون لتقديم صورة بلادنا في كتاباتهم، ولهذا تمزج جميع كتبي بين الترجمة والتحليل والدراسة، وذلك من أول كتابي الأول (عدن في كتابات الرحالة الفرنسيين)، مرورًا بـ(حضرموت في كتابات فريا ستارك)، و(الحضارم في الأرخبيل الهندي)، ثم (صورة اليمن في كتابات الغربيين)، و(المستكشف عبد الله فيلبي ورحلته إلى حضرموت)، ثم (جدة وعدن ومسقط في كتاب دي غوبينو ثلاث سنوات في آسيا).

وفي الغالب تتساوى في معظم كتبي المساحة المخصصة للترجمات مع المساحة المخصصة للدراسة. وقد ساعدني هذا الأسلوب على ممارسة نوع من الانتقائية داخل الكتب التي أتَرْجِمُ منها. فكثير من تلك الكتب لا تتناول حضرموت أو الجزيرة العربية إلَّا في جزء محدَّد منها، وهو ما أقوم بالتركيز على ترجمته ودراسته. وهذا هو حال معظم كتب “فريا ستارك” الكثيرة حول الشرق الوسط، وكذلك كتب “عبد الله فليبي”. ومن كتاب “آرثر دي غوبينو” (ثلاث سنوات في آسيا) لم أضمِّنْ في كتابي الأخير (جدة وعدن ومسقط في كتاب دي غوبينو ثلاث سنوات في آسيا) إلا ترجمة ما له علاقة بالجزيرة العربية، وأكثر من نصف الكتاب يتناول رحلة المؤلف إلى إيران وآسيا الصغرى.

ومن ناحية أخرى أرى أنه لن يكون ممكنًا ترجمة كتاب “آرثر دي غوبينو” إلى العربية من غير تقديم دراسة مفصلة عن الآراء والمنطلقات العنصرية لمؤلِّـفه، الذي يقال إنَّ أفكاره قد هيأتْ لظهور هتلر والنازية. وإذا كان نجيب سعيد باوزير قد استطاع أن يترجم كتاب “دورين انجرامز” من غير هوامش وتعليقات، أرى أنه لن يستطيع ترجمة ما كتبته عن بعض نساء بعض الفئات في حضرموت في كتاب ذكرياتها، التي قامت بدراسته الباحثة اللبنانية “حميدة نعنع” من غير تدخُّل. ولا أعتقد أنه من غير الممكن قبول ترجمة ما كتبه هانس هيلفريتس عن الصيعر الحضارم أكلة لحوم البشر من غير القيام ببعض الملاحظات. وكذلك الحال بالنسبة لما كتبه حول تقديم الأربطة في تريم امرأة لكل واحد من طلبتها.

وفي هذه المرحلة أرى أنه من الصعوبة بمكان ترجمة جميع الكتب، التي تحتوي على جزء بسيط منها عن حضرموت، وسيكون من الأنسب ممارسة الانتقاء الذي يمارسه العمانيُّـون، والاكتفاء مؤقَّـتًـا بترجمة ما يتعلق بحضرموت في كتب بعض الرحالة.

وإذا كان نجيب سعيد باوزير قد اضطر للحصول على ترخيص لترجمة كتاب (وجوه من بلاد العرب)، الذي لا يحتوي إلا على فصل واحد من عشرة فصول عن حضرموت، أؤكِّد أنَّ الأسلوب الانتقائي، الذي اتَّبَعْتُهُ في الترجمة، قد ساعدني على تجنُّبِ البحث عن إذْنٍ رسميٍّ من المؤلف الذي أترجم له.

خامسًا- خمسة مترجمون حضارم:

ولد محمد بن هاشم بن طاهر العلوي عام 1883 بقرية مسيلة آل شيخ، التي تبعد حوالي ستة أميال جنوب مدينة تريم. وفي المسيلة وتريم وسيئون تعلَّم على أيدي أشهر علماء عصره، مثل عبد الله عمر الشاطري، وحسن علوي بن شهاب، ومحمد عثمان بن يحيى. وبسبب ميوله النهضوية اختار الشابُّ ابن هاشم مغادرة حضرموت في مطلع عام 1907م إلى جاوا (إندونيسيا)، التي كانت محطة لهجرة كثير من الحضارم. وفيها ولبضعة شهور فقط رضي محمد أن يجرِّب العمل بالتجارة، لكنه سرعان ما تركها والتحق بمهنة التدريس، وشرع في تثقيف نفسه وثابر على قراءة كل ما تقع بين يديه من كتب ومجلات. وتعلم اللغة الملاوية واللغة الإنجليزية. كما لم تمنعه مهامه التعليمية والتربوية من الشروع في تحرير المقالات الصحفية، التي تتناول مختلف الموضوعات. وقد ظهرت مقالاته أولًا في مجلة (المنار) المصرية، ثم في صحيفة (الإصلاح) التي أسسها المرحوم كرامة سعيد بلدرم في سنغافورة سنة 1908م. وفي سنة 1914م أصدر في مدينة بتافيا (جاكرتا) جريدته الخاصة: (البشير) باللغتين العربية والملاوية، وكذلك مجلة (مرآة الإسلام) بالملاوية. ثم أصبح رئيسًا لتحرير جريدة (الإقبال) في سوربايا سنة 1916م لصاحبها المرحوم محمد سالم بارجاء. وفي سنة 1924م تولَّى رئاسة تحرير صحيفة (حضرموت)، التي أسسها عيدروس المشهور بمدينة سوربايا. وفي عام 1926م عاد بن هاشم إلى تريم ليشارك في النهضة التعليمية في حضرموت.

ومن مظاهر انفتاح محمد بن هاشم على الآخر وتقبُّله له مسارعته في استقبال جميع الوفود الأجنبية التي قدِمت إلى تريم خلال وجوده فيها. و قد أشاد به معظم الرحالة الغربيين الذين زاروا وادي حضرموت خلال الثلاثينيات من القرن الماضي بشخصية العالم الأستاذ محمد بن هاشم وذكائه في كثير من كتاباتهم. كما استفاد المستشار البريطاني هارولد إنجرامس كثيرًا من محمد بن هاشم، الذي – بفضل إتقانه للغة الإنجليزية – قام بترجمة للمحاضرة الطويلة التي ألقاها إنجرامس عن (الأمان في حضرموت) باللغة الإنجليزية أمام أعضاء الجمعية الجغرافية الآسيوية الملكية بلندن في 30 يوليو من سنة 1938. وقد تمّ نشر تلك الترجمة في أربعة من أعداد مجلة (الإخاء) التريمية: في العددين السادس والسابع: أغسطس وسبتمبر 1939م، والعدد الثامن مارس 1940م، والعدد الثاني عشر يوليو 1940م). وقد ضمَّنَ محمد أبوبكر باذيب كتابه (من مقالات الأستاذ محمد بن هاشم العلوي، دار الفتح للدراسات والنشر، عمّان الأردن 2005م) تلك الترجمة. وبشكل عام تبدو لنا ترجمة ابن هاشم لمحاضرة إنجرامس جيدة، لكنها لا تتميّـز بالجزالة، التي نجدها في الكتب والمقالات العربية، التي ألَّـفها الأديب محمد بن هاشم. وكمثال على أسلوبه في تلك الترجمة نقرأ منها ما يأتي: “ظهر لنا في [المكلا] أنه من المتعذِّر أنْ نستطيع إنجاز أعمال كثيرة نافعة في جوٍّ كهذاـ وكان نصيبُنا حسنًا؛ إذ أتيح لنا السفر إلى الداخلية عن طريق الشحر، والشحر بنوع ما أحسن من المكلاـ ولكن بها كما في أختها؛ فقد لقينا بها أصدقاء قدماء يخافون أن يأتوا إلينا، وكلٌّ يجبُنُ عن الكلام إلَّا في الظروف السرِّيَّة. وأخيرًا توجَّهْـنَا على سيارة إلى المَعْـدِي، حيثُ قد عملتْ لنا الترتيبات اللازمة من قبيلة بحسني، على أن يصحبونا طول بلادهم إلى النقطة التي تصل إليها السيارات القادمة من حضرموت”.

ويبدو لنا أن ابن هاشم لم يُوفَّـقْ كثيرًا في استخدامه لكلمة (المحافظين) في سياق تقديم إنجرامس لشخصية أبي بكر الكاف، حينما كتب: “السيد أبوبكر بن شيخ الكاف رَجُلٌ مُتَـدَيِّنٌ تديُّـنًا صحيحًا، مقرونًا بفهم واسع، ويخالطه شيء يسمى تعصُّـبًـا دينيًّـا، وتديُّنُه الشخصيُّ جديرٌ بأن يَغْبِطَهُ عليهِ كلُّ أحد؛ لأنه لم يكُ من المحافظين على الأشكال والرسومات، ولكنَّه لم يزلْ مدقِّــقًــا في المحافظة على الصلوات المكتوبة، والصيام المفروض؛ لأن ذلك أصبح كالفطري له”.

كما تحتوي مجلة (الإخاء) مقالة حول (قمة ايفرست)، تُـقَـدَّمُ على أنَّها تعريبٌ قام بها عن الإنجليزية، لكنْ من اللافتِ أنَّه لا يتردَّد في تضمين النص (المعرب) مقارناتٍ بين المسافات في الهند والمسافات بين مدينة تريم وقرية (مسيلة آل شيخ). ومن المعلوم أن روبيرت سرجنت قد خصَّ المؤرخ العالم محمد بن هاشم بتقديم مميّزٍ في كتابه (حول مصادر التاريخ الحضرمي).

وتوفي محمد بن هاشم عام 1960م.

ولد محمد عبد القادر بامطرف في الشحر يوم الجمعة 25 يونيو 1915. وفيها تلقَّى دراسته الأولـيَّة في مدرسة مكارم الأخلاق الابتدائية بين عامَيْ 1921م و1924م. ثم انتقل إلى عدن ليكمل فيها دراسته الثانوية عام 1924م. وفي في نهاية عام 1934م بُعِث إلى لندن وتحصَّل فيها على شهادة الدراسة التجارية من غرفة التجارة عام 1935م. كما تلقَّى دورة في الاختزال والطباعة السريعة والترجمة في جامعة كامبردج.

وفي عام 1937م التحق بالعمل في شركة التاجر الفرنسي “أنتونين بس” بالحديدة مترجمًا ومحرِّرًا للرسائل التجارية. وبين عامَيْ 1937م و1938م عَمِلَ مترجمًا مع سيف الإسلام الحسين أثناء زيارته إلى بريطانيا.

وبعد أن وقَّعتْ بريطانيا اتفاقية الاستشارة مع السلطنة القعيطية عام 1937م، اختارتْه للعمل مترجمًا في المستشارية، التي ظلَّ يعمل بها حتى عام 1949م. وفي عام 1950م انتقل عمله إلى الحكومة القعيطية واستمر موظفًا فيها حتى عام 1963م.

وللمؤرخ الأديب محمد عبدالقادر بامطرف عددٌ من الدراسات والكتب الأدبية والتاريخية المهمة. وله كذلك إسهامات في الصحافة الحضرمية والعدنية. كما شارك في كثير من الندوات. وفي نهاية السبعينيات قام بمراجعة وتدقيق الترجمة التي قام بها الاستاذ سعيد دحي لكتاب للمستشرق البريطاني سارجنت: (نثر وشعر من حضرموت). وتوفي في يوليو 1988م.

في يناير من عام 1942م، ولد عبد الله بن سالم بن مرعي في إندونيسيا، التي هاجر إليها والده مثل كثير من الحضارم، ومثل رائد الصحافة الحضرمية، المترجم محمد بن هاشم، تعلّم اللغة الإنجليزية قبل أن يأتي إلى سيئون ويستقرّ فيها عام 1960م. ومنذ ذلك الحين التحق بالعمل مترجمًا في البنك الشرقي، ثم في مكتب الأمم المتحدة، ثم في مشروع ثمود، قبل أن يتفرَّغ للترجمة وتحرير الرسائل باللغة الإنجليزية لمعظم الشركات والمؤسسات التجارية في وادي حضرموت. ولا يزال حتى اليوم يقدِّمُ خدماته في مجال الترجمة للبعض منها. ويؤكِّد أنه منذ استقراره في سيئون، حرص على الاشتراك في عدد من الصحف والمجلات البريطانية والأمريكية للارتقاء بمستواه في اللغة الإنجليزية، وبشكل خاص التجارية.

لن يختلف اثنان في أنّ الأستاذ الدكتور سعيد عبد الخير النوبان كان – رحمه الله – أحد أبرز الشخصيات التربوية والأكاديمية والعلمية في اليمن. فهو من خلال عمله في مختلف المستويات التعليمية والقيادية في وزارة التربية والتعليم، أسهم في وضع اللبنات الأولى في الصرح التربوي في المحافظات الجنوبية من اليمن. ومن المعلوم أنه أثناء تولِّيه أعلى منصب قيادي في تلك الوزارة قد رفض الانصياع لكثير من المزايدات والهتافات والإجراءات الحزبية والسياسية، التي اتُّخِذَتْ بعدَ تنحِّيهِ من الوزارة وأثَّرَتْ سلباً في مستوى التعليم الأساسي والثانوي ومُخرَجاتِه لسنوات عدة.

وبعد انتقاله إلى إطار التعليم الأكاديمي شهدتْ جامعة عدن خلال سنوات رئاسته لها تطوُّرًا كبيرًا في مختلف المستويات الإدارية والعلمية والبحثية؛ فهو قد أسهم في وضع جزْءٍ كبيرٍ من الهياكل الإدارية للجامعة ولوائحها ونظمها الأكاديمية، التي ساعدتْها على اكتساب شهرة طيبة على المستويين العربي والعالمي منذ مطلع الثمانينيات. وحتى يوم وفاته يوم الخميس (يكتب تاريخ وفاته)، ظلَّ – بالإضافة إلى عمله مستشارًا لمجلس جامعة عدن- يواصل عطاءَه باقتدار في إطار قسمه العلمي: قسم التربية وعلم النفس في كلية التربية عدن؛ حيث بذل جهودًا كبيرة من أجل إيجاد قاعدة سليمة لدراسات الدكتوراه، التي بدأت في هذا القسم منذ بضع سنوات.

وبالإضافة إلى إسهاماته تلك، دأب الأستاذ د. سعيد عبد الخير النوبان على كتابة الأبحاث العلمية لاسيَّما في مجالَيْ التربية والتعليم العالي. كما أسهم في تأليف كتابَيْ (التربية والمجتمع) و(تطور التعليم العالي في اليمن).

وبدأ سعيد عبد الخير النوبان العمل في مجال الترجمة منذ خمسينيات القرن الماضي حينما عمل في ضمن طاقم إدارة مشروع البمبات الحضرمية برفقة قحطان محمد الشعبي وأنور خالد. ثم قام الأستاذ سعيد النوبان بنقل عدد من النصوص التربوية والتاريخية المرتبطة ببلادنا من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. فهو قد قام في الثمانينيات من القرن الماضي، بالاشتراك مع أحمد زين العيدروس ومسعود عمشوش، برفد المكتبة اليمنية والعربية بكتاب تاريخيٍّ مرجعيٍّ في غاية الأهمية؛ إذْ إنَّه يتضمَّن أوَّلَ ترجمةٍ عربيّةٍ لمجموعة من (الوثائق والمعاهدات البريطانية-اليمنية، دار الهمداني للطباعة والنشر، عدن 1984).

وفي مطلع الثمانينيات صدرت الطبعة الأولى من كتاب (حول مصادر التاريخ الحضرمي)، الذي يحتوي على ترجمة قام بها د. سعيد النوبان لخمس دراسات مهمة للباحث المستعرب البريطاني “روبيرت سرجانت”. في مقدمة هذا الكتاب، الذي يشكِّل أوَّلَ إصدارٍ عن جامعة عدن، يتناول النوبان أهمية الترجمة والدور الذي ينبغي على الجامعة أن تضطلع به للنهوض بها والإشراف عليها وتوجيهها؛ فهو يكتب في مقدمته: “إنّ الاهتمام بمسألة الترجمة العلمية ينطلق من اقتناع الجامعة بأنها الصرح الأكاديمي، الذي يفترض أن يخطط لمجموعة الدراسات، التي ترى ضرورة ترجمتها.. ولعل في التاريخ العربي الإسلامي خير ما نستدل به على أهمية الترجمة في التقدم العلمي. ففي العصر العباسي اهتمَّت الخلافة بالترجمة من تراث الأمم، التي سبقتهم في فنون احتاجوا إليها في زمانهم”. وفي تلك المقدِّمة يؤكد النوبان أيضًا على ضرورة اطلاع الباحث العربي اليوم على الكم الكبير من الدراسات والنصوص المختلفة التي كتبها الأجانب عن بلادنا وعلى إسهامه في “نقل بعضه إلى طلاب العلم والمعرفة أو تعريفهم به في أقلِّ تقدير.

ومن خلال قراءتنا للنصوص التي يحتويها كتاب (حول مصادر التاريخ الحضرمي) نتبيّن أنَّ عددًا كبيرًا من المخطوطات التي يقدمها الدكتور R. B. Serjeant ، بشكل علمي في الدراستين الأولى والثانية من الكتاب (مادة تاريخية عن جنوب الجزيرة العربية)، تؤرِّخ لليمن لفترة طويلة، وتقنعنا بضرورة قيامنا بالبحث الجادِّ عن تلك المخطوطات اليمنية، الموزَّعة في عدد كبير من المكتبات العالمية، أو التي لا تزال “ضائعة” داخل اليمن.

وفي عام 1999م أصدرتْ دار جامعة عدن للطباعة والنشر ترجمة قام بها أ. د. سعيد النوبان بالاشتراك مع علي محمد باحشوان لكتاب (تاريخ العربية السعيدة “اليمن”)، الذي ألَّفه في منتصف القرن التاسع عشر الضابط البريطاني بلايفير F.L.Playfair .

ويرى المترجمان أن أهمية هذا الكتاب تنبع ليس فقط من المادة التاريخية، التي يتضمَّنها، لكنْ أيضًا من طريقة تقديمه لتلك المادة، ” فمعالجة الكاتب في بعض فصول الكتاب هي معالجة خبير بصير عليم بما يدور في الخفاء كهدف استراتيجي للسياسة البريطانية في المنطقة. فهو يحدِّد أبعاد تلك السياسة ومراميها، وما يجب أن تتمَّ من تدابير تَضْمَنُ السيطرة البريطانية وإقصاء أية قوة خارجية، أخرى تحاول تثبيت أقدامها في المنطقة”.

وبما أنّ د. سعيد النوبان، أستاذ التربية المقارنة في جامعة عدن، قد ظل يسعى إلى الاطلاع على التجارب التربوية المتنوعة في البلدان المتطورة وفي بلدان العالم الثالث، التي تعيش ظروفًا شبيهة بظروفنا فقد قام سنة 2001م بنشر ترجمة (المدرسة: إدارةً وتنظيماً). وهذا الكتاب الذي ألَّـفَـتْهُ باللغة الإنجليزية الأستاذتان “ر. ن . سافيا” و “ب . د. شايدا”، يُـعَـدُّ من أهم المراجع في مادة الإدارة التربوية في كثير من الجامعات في العالم، وكذلك في كلية التربية جامعة عدن. وفي السنة نفسها أصدرتْ دار جامعة عدن للطباعة والنشر كتاب (حضرموت 1934-1935). وهو ترجمة قام بها الأستاذ النوبان لـ (تقرير حول الحالة في حضرموت سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا)، الذي أعده المستشار البريطاني “ويليام هارولد انجرامس” للإدارة البريطانية تمهيدًا لفرض معاهدتي الاستشارة البريطانية على السلطنتين القعيطية والكثيرية في نهاية الثلاثينيَّات من القرن العشرين.

وبالإضافة إلى تلك الكتب قام الأستاذ سعيد النوبان بترجمة عددٍ من الدراسات الأخرى ونشر بعضها في (مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية)، التي ظل يرأس تحريرَها حتى مطلع وفاته عام 2006م.

ولد سعيد محمد دحي عام 1948 بمدينة المكلا، ونشأ تحت رعاية جدِّه الشيخ المقدَّم عبد الله سعيد دحي. وفي عام 1956م التحق بالمدرسة الابتدائية بالمكلا، وفي عام 1964م كان دحي في ضمن أفضل خمسة طلاب أوفدتْهم إدارة المعارف القعيطية للدراسة الثانوية في السودان . وهناك كان سعيد من الطلَّاب المتميِّـزين والمتفوِّقين في اللغتين العربية والإنجليزية. واستفاد من إقامته في السودان لتوسيع معارفة وثقافته العامة.

كما شارك بفعالية في كافة النشاطات الطلابية؛ بوصفه أحدَ القيادات الطلابية لرابطة الطلبة الحضارم الدارسين بالسودان آنذاك.

عاد سعيد دحي إلى المكلا بعد إكمال دراسته الثانوية في السودان عام 1968م، فعمل مدرِّسًا في إعدادية البنين بالمكلا، وكان في الوقت ذاته يَـعُــدُّ برامجَ أدبيّةً متميِّـزةً للإذاعة المحليَّة بالمكلا. وفي عام 1970م سافر إلى عدن؛ ليكون في ضمنِ أوَّلِ دفعةٍ من الطلبة الحضارم، الذين التحقوا بقسم اللغة الإنجليزية في كلية التربية عدن، التي افتُـتِحَتْ ذلك العام، وقد تحصل على شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها في عام 1974م.

وبعدَ تخرُّجه مباشرةً عمل سعيد دحي في قسم الترجمة بمركز البحوث التربوية بعدن، ثمَّ عُيِّنَ معيدًا بجامعة عدن وتولَّى تدريس اللغة الإنجليزية في كلية التربية في عدن والمكلا. وفي الفترة من 1974م حتى 1979م مارس سعيد دحي الكتابة في مجال الأدب والشعر والترجمة. كما عمل محرِّرًا في مجلة “التربية الجديدة” التي كان المركز يصدرها.

وخلال تلك الفترة كرَّس سعيد دحي جزءًا من وقته لترجمة كتاب Prose & Poetry from Hadramaut (شعر ونثر من حضرموت) للمستشرق البريطاني روبرت سارجنت. وقد قام فرع المركز اليمني للأبحاث الثقافية بالمكلا بطباعة كتاب نثر شعر من حضرموت عام 1980 بالاستنسل. وطبع الكتاب في بيروت قبل خمس سنوات.

وفي عام 1979م سافر سعيد دحي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمل هناك مترجمًا ومحرِّرًا في صحيفة الاتحاد الإماراتية، ثم سكرتيرًا لمجلة الدفاع الخليجي حتى وفاته وكان، يتردَّد على المكلا بين حين وآخر، وانتقل سعيد دحي إلى رحمة ربه في الثالث من ديسمبر 2000م إثر نوبة قلبية حادة في مقرِّ إقامته في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.