البرتغاليون في مصادر القرن العاشر الهجري -السادس عشر الميلادي- (قراءة تاريخية في النصوص)

أضواء

أ.د. عبد الله سعيد بن جسار الجعيدي

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 8 .. ص 9

رابط العدد 8 : اضغط هنا

تمهيد:

ظهور البرتغاليين على السواحل العربية الجنوبية:

تعد البرتغال الدولة الأوروبية الأولى التي كرست أكبر قدر من جهودها في البحث عن طريق ملاحي يوصلها إلى الشرق من غير المرور بالخط الملاحي الذي يسيطر عليه العرب(1). وقد أحدثت حركة الكشوف الجغرافية تغييرات جذرية في الأوضاع القائمة في البحار الشرقية بوجه عام، والسواحل العربية في شبه الجزيرة العربية بشكل خاص، فهي لم تؤدِّ إلى تدهور السيادة الإسلامية على التجارة الدولية ونظمها الاقتصادية فحسب(2)، بل أحدثت أيضًا تغيرات في موازين القوى العالمية ووضعت أول ركيزة للاستعمار الأوروبي في سواحل المحيط الهندي، ومنها السواحل العربية، ووجد العرب أنفسهم يهاجمون من الخلف وأصبحت جزيرتهم وسواحلها الجنوبية على وجه الخصوص في قلب الأحداث الدولية(3).

وابتداءً من سنة (908هـ/ 1502م) أي بعد خمس سنوات من وصول البرتغاليين إلى الهند نشطت الأعمال العدائية البرتغالية ضد الملاحة العربية في السواحل العربية، والمحيط الهندي، وقد استخدم البرتغاليون أسطولهم المزود بالمدفعية ليس في أعمال القرصنة ضد السفن التجارية العربية في عُرض البحر حسب بل في العمل على إغلاق منافذ البحر الأحمر والخليج العربي أيضًا ، وشجعهم على ذلك عدم تعرضهم لأية مقاومة جادة ضدهم(4).

مصادر الدراسة:

هذه الورقة لا تبحث في تفاصيل الهجمات العدائية للبرتغاليين على السواحل العربية الجنوبية وبخاصة موانئ حضرموت بل تحاول قراءة بنية النصوص التاريخية في مصادر القرن العاشر الهجري التي تناولت تاريخ الوجود البرتغالي في المحيط الهندي وموقف القوى الإقليمية والمحلية إزاءه، ومعروف أن هذا القرن تميز بزخم التطورات التاريخية، وبازدهار الكتابة التاريخية الحولية التي تهتم بذكر أهم الأحداث، ووفيات الأعيان، والمصادر التي رجعنا إليها هي: (تاريخ حضرموت المعروف بتاريخ شنبل) مؤلفه أحمد بن عبدالله شنبل، وكتاب (قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر) تأليف أبو محمد الطيب بن عبدالله بن أحمد بامخرمة، وكتاب (تاريخ الشحر المسمى العقد الثمين الفاخر في تاريخ القرن العاشر) لمؤلفه عبدالله بن محمد باسنجله، وكتاب (تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشر) تأليف محمد بن عمر بافقيه، كما اعتمدنا على نصوص من كتاب الربان سالم بن عوض باسباع الموسوم (بهجة السمر في أخبار بندر سعاد المشتهر) تضمنها كتاب محمد عبدالقادر بامطرف (الشهداء السبعة).

انتهجت هذه المصادر أسلوب الحوليات والتراجم وذلك امتدادًا للمدرسة التاريخية الإسلامية. ومما يؤخذ عمومًا على كتب الحوليات أنها لا تعطي سوى القليل من المعلومات المعزولة بعضها عن بعض، وعلاوة على ذلك فهي بخيلة في ذكر أسباب الحوادث التاريخية ومن ثم نتائجها، وتجدر الإشارة إلى أن كتب الحوليات والتراجم تتميز عن غيرها من المؤلفات التاريخية بالنقل الحرفي مما سبقها فضلًا عن أن مؤلفيها يزيدون ما يخص الحوادث والتراجم المعاصرة لهم، ورغم عيوب هذا الأسلوب في الكتابة التاريخية إلا أن الموجود منها أسهم في حفظ التاريخ الوطني في وقتٍ كان فيه عرضة للتلف، والضياع لعوامل لا مجال لذكرها.

مصطلح البرتغاليين :

لم تغفل النصوص في المصادر التاريخية عن ذكر الهجمات البرتغالية على السواحل العربية الجنوبية في سياق تناولها لأحداث هذا القرن بل إن الإشارات الأكثر سخونة في تلك المصادر نجدها عند تعرضها لتاريخ هذه الهجمات على السفن العربية والموانئ والجزر والمضايق الحيوية.

وأقدم إشارة للبرتغاليين وجدناها عند المؤرخ شنبل في حوادث سنة (904هـ/ 1499م) إذ ذكر: «وفيها ظهر الإفرنج الكفرة في مقدشوه وساح في الهند» (5)، ويليه بافقيه الذي أورد أول إشارة له عن البرتغاليين في حوادث سنة (906هـ/ 1501م) (6) أما بامخرمة فقد ذكر: «أنه في سنة 908هـ /1503هـ ظهرت مراكب الفرنج في البحر بطريق البحر» (7). وعلى العموم كانت الإشارات الأولية مقتضبة وخالية من التفاصيل مما يدل على عدم توافر المعلومات عن البرتغاليين، ولهذا لاحظنا إشارات المؤرخ باسنجلة غير قاطعة ففي آخر إفادته عن ظهور البرتغاليين سنة 912هـ/ 1507م قال: «والله أعلم» (8) وفي السنة التالية يذكر أن الإفرنج أخذ هرموز صلحًا ويختتم النص أيضًا بجملة (والله أعلم)(9) وفي حوادث السنة نفسها يورد المؤرخ العيدروس المتأخر في التأليف عن باسنجلة المعلومة نفسها من غير الإشارة إلى (والله أعلم)(10) فقد صارت المعلومات في عصره معروفة ويتناقلها الناس.

وقد أطلقت النصوص على البرتغاليين لفظة الفرنج، والفرنجة والإفرنج، ولم ترد لفظة البرتغاليين إلا في كتاب الشهداء السبعة الذي اعتمد على مخطوط معاصر وذلك بتحريف كلمة البرتغاليين (Portuguese) إلى (البردجيز)(11). أما لفظة الإفرنج التي تسيدت النصوص فقد تماهت مع الأدبيات الإسلامية التاريخية المتعلقة بتاريخ الحملات الصليبية على بلاد الشام ومصر وكانت اللفظة الشائعة في المصادر قبل الحملات الصليبية هي لفظة الرومان أو الروم وجاء في الآية الكريمة: [غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ] [الروم: 2- 3] ويقصد بالروم الإمبراطورية الرومانية الشرقية (البيزنطية) وهم الذين كانوا على تماس مباشر مع المسلمين في جغرافيا متحركة وعبر مراحل متعددة من التاريخ.

ولفظة الإفرنج التي تسللت في الثقافة الإسلامية وصفًا عام للأوروبيين المسيحيين بخاصة بعد الحملات الصليبية على بلدان المشرق العربي فإنها تعطي مؤشرات على ضعف معلومات المؤرخين عما يدور في القارة الأوربية من تشكلات سياسية وظهور دول مركزية قوية بمسميات معروفة.

ويتضح البعد الديني للنصوص عندما ترد لفظة الإفرنج بصور متوازية مع لفظة الكفار وأحيانًا تكتفي النصوص بلفظة الكفرة التي تؤدي الغرض نفسه في دلالته وخاصة عندما تتقابل مع لفظة المسلمين بوصفهما طرفين نقيضين وهذه الثنائية الضدية المحكومة بتاريخ من الصراع الحربي والصدام الحضاري تؤشر إلى ما يمكن وصفه بوحدة العالم الإسلامي وديار الإسلام ويقابلها بلاد الكفار بعموميته الإفرنجية المسيحية. أو العالم المسيحي ورغم ضعف الدولة المركزية الإسلامية وغياب شوكتها في مناطق الأطراف فإن الشعور الوجداني بالوحدة الإسلامية أو الأخوة الإسلامية غالبًا ما يتعزز عند ظهور المخاطر والتحديات التي تمس المسلمين في عقيدتهم وأوطانهم، ولعل هذا ما يفسّر تمترس النصوص في توصيف المواجهات بين البرتغاليين وسكان حوض المحيط الهندي من العرب وغير العرب بأنه صراع بين المسلمين والكفار، ولهذا تصف النصوص قتلى المسلمين بالشهداء وصرعى البرتغاليين بالأموات، ويعطي بامخرمة بعدًا خاصًا لكن غير بعيد عن ثنائية المسلمين والكفار عندما صنف الطرفين بحزب الرحمن ويقصد بهم المسلمين وحزب الشيطان ويقصد البرتغاليين(13).

لكن هذه النصوص وهي تعطي توصيفها العام للمسلمين العرب وغير العرب القاطنين في حوض المحيط الهندي فإنها تشير إلى مصطلح الروم، والأروام ، ورومي، ويقصد به الأتراك العثمانيين وهم من القوى الإسلامية الكبرى التي تلقب سلاطينها بخليفة المسلمين ومع هذا ربما يثير هذا المصطلح بعض الغموض عند الإحالة التاريخية إلى الرومان أو الروم (الإمبراطورية الرومانية) لكن ظهور هذا المصطلح جنبًا إلى جنب مع مصطلح الإفرنج في المصدر الواحد يدل على أن المصطلح الأخير استقر في الثقافة الإسلامية، والذاكرة الجمعية بوصفه مفهومًا يحيل إلى الشعوب الأوروبية أو أوروبا الصليبية.

الاعتداءات البرتغالية في المصادر التاريخية:

شكل ظهور البرتغاليين على السواحل العربية الجنوبية صدمة كبيرة لسكان هذه السواحل ، وتتجلى هذه الصدمة في لغة النصوص التي اعتراها الارتباك والغضب الشديدين لكنها لم تمض على وتيرة واحدة وارتبطت بمدى قسوة الهجمات البرتغالية وبالمسافة التاريخية التي دوّنت فيه هذه الهجمات، وإذ توحدت مشاعر النصوص ضد البرتغاليين فإن المصادر التاريخية تباينت في معلوماتها واختلفت نبرتها بخاصة عند إشاراتها المباشرة أو الضمنية لموقف الحكام المحليين أو موقف الأهالي من هذه الاعتداءات .كما سوف نشير إلى ذلك لاحقًا، وعلى أية حال فقد غلب على هذه النصوص الطابع الخبري، وكشفت حالة الفقر العربي في المعلومات عما يجري في القارة الأوروبية الناهضة.

وعمومًا انحازت المصادر لهويتها العربية وثقافتها الإسلامية وذلك لما تمثله الهجمات البرتغالية من تهديد محتمل للأماكن المقدسة في الحجاز، وعلى المصالح الاقتصادية لسكان السواحل العربية الجنوبية والقوى الإسلامية الأخرى التي اهتزت تجارتها البحرية بتغير الخط الملاحي بعد أن تمكن البرتغاليون من الدوران حول أفريقيا. كما أن البرتغاليين لم يحملوا أي فكرة حضارية ولو تمويهية بل نجدهم يمارسون أبشع الأساليب لفرض سيادتهم على تجارة المحيط الهندي على حساب حركة الملاحة الإسلامية.

كما اتسمت هذه النصوص بالروح الانفعالية وعكست حالة الضعف العربي الذي اعتمد في أمنه الخارجي على القوى الإسلامية الرئيسة في مصر والشام بوصفهما كانتا تمثلان الحاجز الاستراتيجي من الهجمات المتوقعة شمالًا، وتجلى هذا الضعف في ردود فعل النصوص التي ركنت إلى أسلوب الشتائم عند إشاراتها إلى الاعتداءات البرتغالية على السواحل العربية والإسلامية ولهذا لا تكاد تغادر النصوص مربع اللعنات من قبيل : (خذلهم الله- لعنهم الله- لا صحبهم الله السلامة – فهرب الملعون – أهلكهم الله)، ومن أمثلة النصوص عند بامخرمة: «وحصل على المسلمين ضرر عظيم في ناحية الهند وهرموز أهلكهم الله» (14) وعند باسنجلة: «وقتل من الإفرنج لعنهم الله جماعة فهرب الملعون إلى هرموز» (15)، وتكررت مثل هذه الألفاظ في المصادر الأخرى واللافت في كتاب شنبل تركيزه فقط على ثنائية المسلمين والكفرة وربما يعود ذلك لتوقف نصوص مؤلفه عند سنة 915 هـ/ 1510م أي قبل أن تشتد هجمات البرتغاليين وتشتهر اعتداءاتهم.

وهكذا عبرت النصوص عن وجهة النظر العربية كما أسلفنا القول ولعله لا مجال هنا في البحث عما يمكن وصفه بالحيادية أو بالموضوعية فمنهجية الكتابة عن طريق الحوليات كما هو معروف تعنى بذكر الحوادث وأحيانًا التعليق العابر عليها وهي مرحلة متسقة مع واقعها ومع الثقافة التقليدية السائدة. كما أنه أمام ديمومة الهجمات البرتغالية التي اتسمت بالقسوة والوحشية يصير من المثالية بمكان البحث عن نصوص في المصادر خالية من الأسلوب القوي أو التعبوي – إن صح التعبير- وهي بهذا عبرت بصدق عن حالة السخط العام بصرف النظر عن النبرة الجامحة التي اتصفت بها.

وإذا أعطينا بعدًا آخر لغضب النصوص فإنها في الأصل أعراض صدمة حضارية عند العرب أكثر منها حالة غضب. فالبرتغاليون تقدموا إلى عمق السواحل العربية بنشوة الانتصار على الممالك الإسلامية في شبه الجزيرة الأيبيرية، وبتطلعات امتزجت فيه روح الحروب الصليبية مع الأطماع في الاستحواذ على ثروات الشرق، ومما شجعهم على مغامراتهم تحرر الأفكار في أوروبا من أغلال العصور الوسطى واستخدامهم الأسلحة النارية غير المعروفة وقتئذ عند سكان السواحل العربية الجنوبية، وأمام هذه الفجوة الحضارية التي كانت في غير صالح العرب عبثت السفن البرتغالية في السواحل العربية الجنوبية وكانت لها اليد الطولى، وبالمقابل زخرت النصوص بذكر عدد الشهداء والمأسورين والسفن المنهوبة وعُمّدت النصوص في ثناياها بالدعاء باللعنات.

ومع هذه الصورة القاتمة إلا أن بعض النصوص قدمت معلومات عرضية عن موقف الحكام المحليين والأهالي من هذه الهجمات البرتغالية بل وصل بالبعض منها بتقديم الانتقادات أو السخرية جراء غياب الموقف القوي ضد تلك الهجمات من ذلك ما ذكره باسنجلة في حوادث سنة 947هـ/ 1540م عندما قال: «… إن غرابًا من الإفرنج مر ببندر عدن وضرب إليها مدافع، ثم تجاوزها إلى باب المندب ومر إلى سواكن ودهلك وصادف جملة خشب وقتل جماعات من المسلمين في الخشب اللي أخذها.. ولم يصده صاد ولا أزعجه مزعج هذا مع أن عدن وزبيد ملآنتان من الأروام وعُدد وغيرها، وهذا شيء عجيب تضرب به الأمثال ويؤرخ في التواريخ ولا حول ولا قوة إلا بالله»(16). كما لاحظنا أن المؤرخ باسنجلة ينفرد في نصوصه بذكر ما تصمت عنه المصادر من ذكر المواقف الإيجابية النادرة عند البرتغاليين فبعد أن ذكر أعمالهم الإجرامية في رمي الحجاج في البحر قال في النص نفسه: «وجماعة افتكوا سالمين»(17)، ومن جانب يورد إشارة ضمنية انتقد فيها تصرفات العثمانيين لقيامهم بفك سفينتين برتغاليتين مقابل مبلغ من المال(18).

كما سجلت نصوص المؤرخ بافقيه بعض المواقف الانهزامية لقوات السلطان بدر بوطويرق بخاصة بعد سيطرة البرتغاليين على عدد من السفن الراسية في مدينة الشحر من غير مقاومة تذكر وعلق على هذه الحادثة بنقد لاذع إذ قال: «ارتجت البلاد ارتجاجًا عظيمًا من فعلهم وحزن المسلمون لذلك وحصلت شناعة عظيمة، ذلك كله ظنًا منهم أن ذلك مما يرضي الإفرنج ومما يتقربون به إليهم وهيهات لا الإفرنج راضين عنهم ولا الرومي ولا المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله» (19).

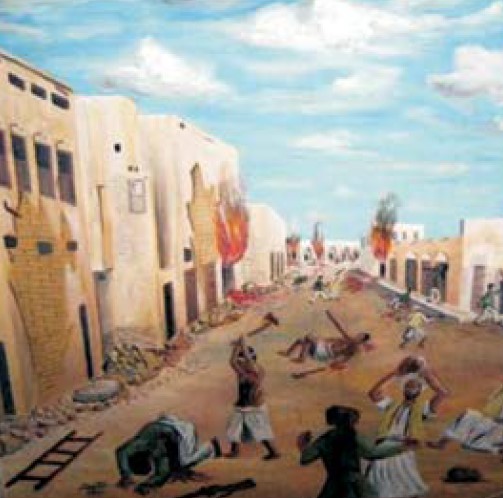

أما الحادثة الشهيرة في تاريخ الهجمات البرتغالية على السواحل الحضرمية هي هجومهم البري المباشر على مدينة الشحر سنة 929هـ/ 1523م وتناولت النصوص هذا الحدث الكبير بصيغ متفاوتة وأحيانًا متباينة ونحن لسنا بصدد الحديث عن تفاصيل الأحداث وحيثياتها، وعلى أية حال فلم ترد أخبار هذه الحادثة عند كل من المؤرخ شنبل والمؤرخ بامخرمة ، فالأول توقف عند حوادث سنة 920هـ،/ 1514م أي قبل حاثة الشحر بتسع سنوات ، أما المؤرخ بامخرمة فقد توقفت حولياته في سنة 926هـ/ 1520م.

وهناك مصادر عاصرت أو كانت قريبة العهد بهذه الحادثة من ذلك ما جاء عند باسنجلة في حوادث 929هـ/ 1523م سجل فيها الآتي: «وفيها يوم الخميس لتسع خلت من ربيع الثاني: توصل تجهيز الإفرنج -لعنهم الله- إلى الشحر نحو أربع عشر خشبة صغارًا وكبارًا فلما كان صبح يوم الجمعة خرج بعسكره إلى البلاد لعشر خلت من ربيع الثاني ونهبها وحرق فيها وقتل بها الأمير مرجان… وقتل بها الفقيه أحمد بن عبدالله فضل وأخوه فضل …. وخلق كثير وأسر خلق كثير فممن أسر وافتك في الحال الفقيه أحمد بن عبدالله بالرعية»(20)، أما بافقيه فسجل الآتي «وفي يوم الخميس تاسع ربيع الثاني : وصل الإفرنجي المخذول في نحو تسع خشب ونزل إلى البلد يوم الجمعة وابتدأ القتال بعيد الفجر ولم يثبت له أحد من الناس بل انهزموا انهزامًا قبيحًا واستشهد أمير البلد الأمير المرحوم مطران بن منصور رحمه الله أصابته بندقة من بعيد فسقط مكانه» (21) وفي (النور السافر) للعيدروس وردت الإشارة كما يأتي: «وفيها استشهد بافضل في معركة الكفار لما دخل الإفرنج الشحر وقتلوا الأمير مطران وغيره وأسروا ونهبوا» (22).

أما المؤرخ باسباع فقد انفرد بذكر تفصيلات المقاومة وقال بأسلوبه العامي:«هدّت [عاركت] الناس يد واحدة ..كل واحد يشوف دار الثاني داره والعار عاره والخو [الأخ] خوه وإذا شافوا واحد من البردجيز الملاعين حملوا عليهم» (23).

قدمت هذه النصوص قراءات خاصة بأصحابها فالمؤرخ باسنجلة يؤكد ضمنيًا على انتصار البرتغاليين الساحق. أما العيدروس فقد تبنى رواية باسنجلة مع بعض التخفيف .

أما الروايتان المغايرتان فنجدهما عند بافقيه الذي انتقد الأهالي انتقادًا لاذعًا، بينما نجد باسباع الأكثر قربًا من هذه الحادثة يمتدح صمود الأهالي وتكاتفهم، وقد ناقشت بعض الأدبيات التاريخية هذا الأمر ولا يسمح مجال الدراسة بالتعليق أو ترجيح الآراء، بيد أن القاسم المشترك بين هذه الروايات اتفاقها على تمكّن البرتغاليين من إحكام سيطرتهم على مدينة الشحر والدليل على ذلك إشارات النصوص للخراب الذي أحدثوه في مدينة الشحر لكن هذا لا يلغي تضمين النصوص نفسها لفعل المقاومة والتصدي من خلال ذكرها لأسماء الشهداء من أعيان الشحر ورجالها البارزين ومن عدد القتلى والأسرى وهذا لا يتم إلا في ظل معارك حقيقية، ولأن ميزان القوى لم يكن في صالح أهالي الشحر المتزودين فقط بالأسلحة البيضاء (العصي والسيوف) فإن صوت المنتصرين غالبًا ما يسمع بعد انتهاء المعارك بخاصة في نصوصهم الخاصة . لكن شجاعة النصوص المحلية في نقل مشاهد الانكسار لا ريب سيعطيها نوعًا من المصداقية لا سيما عند أولئك الذين يحبذون في استنباطاتهم الإشارة إلى المقولة الشهيرة (وشهد شاهد من أهلها)، ومما سيحسب أيضًا لصالح النصوص بحسب الروايات السابقة المتباينة أنه رغم طريقة الحوليات في الكتابة التي تعتمد في النقل الحرفي للمتأخرين عن المتقدمين فإن النصوص تحركت ليس فقط في ظاهر نصوصها بل أيضًا في بعض مضمونها مما أكسبها نوعًا من الحيوية.

بقي أن نختتم بجملة لعلها الخلاصة وهي أن هذه النصوص ربما لم تسعفنا بالمعلومات التي تشبع فضول أهل التاريخ لكنها ضمنيًا ألمحت إلى أن الانكسارات غالبًا ما تكون نصيب الشعوب التي ركنت إلى الجمود، وتركت تيارات التاريخ المتدفقة تتجاوزها.

__________________

الهوامش والمراجع:

1) أحمد بوشرب، مساهمة الوثائق البرتغالية في كتابة الغزو البرتغالي لسواحل المغرب والبحر الأحمر و الخليج العربي وما تولد عنه من ردود فعل، مجلة (المناهل)، السنة (10) ، العدد (26)، مارس 1983م، ص77.

2 ) فاروق عثمان أباظه، عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 1839- 1918م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1987م، ص33.

3) جمال زكريا قاسم، تاريخ الخليج الحديث والمعاصر- الإمارات العربية في عصر التوسع الأوربي 1507- 1840م، المجلد الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، 1996م، ص46.

4) نفسه والصفحة نفسها وينظر: د.عبدالله سعيد الجعيدي، السلطنة الكثيرية الأولى في حضرموت 1411 – 1730م ط، تريم للدراسات والنشر، تريم، 2013م، ص122.

5) أحمد عبدالله شنبل، تاريخ حضرموت المعروف بتاريخ شنبل، تحقيق: عبدالله محمد الحبشي، ط1994م، ص216.

6) محمد عمر بافقيه، تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشر، تحقيق عبدالله محمد الحبشي، ط1، مكتبة الإرشاد ، صنعاء، ص46.

7) أبو محمد الطيب بن عبدالله بن أحمد بامخرمة، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، تحقيق: محمد يسلم عبدالنور، ط1، وزارة الثقافة صنعاء، 2004م، المجلد 3، ص3727.

8) عبدالله بن محمد باسنجلة، تاريخ الشحر المسمى العقد الثمين الفاخر في تاريخ القرن العاشر، ص32.

9) عبدالله بن محمد باسنجلة، المرجع السابق، ص30.

10) عبدالقادر شيخ العيدروس، تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر، ص58.

11) محمد عبدالقادر بامطرف، الشهداء السبعة، ص10، وفي كتاب (البرق اليماني في الفتح العثماني) لمؤلفه قطب الدين محمد بن حمد النهروالي المكي يطلق على البرتغاليين لفظة (البرتقال) جنبًا إلى جنب مع لفظة الإفرنج.

12) أبو محمد الطيب بامخرمة، المرجع السابق، ص 3732.

13) نفسه، ص 3727 .

14) عبدالله بن محمد باسنجلة، المرجع السابق، ص60 .

15) نفسه، ص ص68- 69 1.

16) نفسه، ص55 .

17) نفسه، ص91 .

18) محمد عمر بافقيه، المرجع السابق، ص207.

19 عبدالله بن محمد باسنجلة، المرجع السابق، ص41 .

21) محمد عمر بافقيه، المرجع السابق، ص157 .

22) عبدالقادر شيخ العيدروس، المرجع السابق، ص126 .

23) محمد عبدالقادر بامطرف، الشهداء السبعة، ص101.