استراتيجية العنونة في مجموعة (ناهية)¨ لسالم العبد (نافذة السيدة ميرلي Mereille) أنموذجًا

نقد

د. طه حسين الحضرمي

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 8 .. ص 105

رابط العدد 8 : اضغط هنا

الأستاذ سالم العبد قاص وروائي مبدع ومذيع مُتألق، طالما طربت آذاننا إلى صوته الدافئ في شؤونه الأدبية، بدأ كتابة القصة في مستهل سبعينيات القرن الماضي، وتوجهها في منتصف ثمانينياته بمجموعته الخارجة عن دائرة التقليديةª ليبحر في قواقعه السحرية© عبر آفاق الإبداع اللامتناهية؛ ثم جعلنا نلهث فيما بعد خلف هذيان مرافئه§، وها هو اليوم يتحفنا برائعته الجديدة الناهية عن كل جمود والكاشفة عن كل مستتر، فهل يا ترى نستطيع اللحاق بأنسجته الإبداعية التي صاغ بها هذه المجموعة في هذه الأمسية القصيرة؟! أشك في ذلك، بيد أنه لا بأس إذا وقفنا عند عتبة من عتباته المستفزة، وأعني بها عتبة العنوان؛ استهلالًا بعمومها؛ وتحليلًا لإحداها المطلة على نافذة السيدة ميرلي.

يشكل العنوان في الكتابة الأدبية عمومًا لعبةً مثيرةً؛ لأن الكاتب لم يعدّ يكتفي في عنونته بوفاء العنوان للنص والالتزام به([1])، وإنما يسعى إلى إقلاق المتلقي وتشويش أفكاره لا حصرها -حسب تعبير إمبرتكو إيكو([2])– وفتح شهيته للولوج إلى عوالم الإبداع السحرية؛ لهذا أصبح للعنوان الأدبي استراتيجيته الخاصة للوصول إلى هذه الغاية، فاتخذ إلى ذلك وسائلَ أشتاتٍ منها:

1- التغريب الصياغي دلاليًا ومعجميًا وتركيبيًا وصرفيًا وصوتيًا.

2- الاستعارة من لغة الشعر المكثفة الموجزة.

2- التطريس من خلال التضافر النصي، وما سوى ذلك مما تتيحه استراتيجية النص الموازي.

العنوان بنية تتأرجح بين الانغلاق والانفتاح، فهي تنغلق على ذاتها بوصفها نصًا مستقلًا، ينث من خلاله الناص رسالة لها دلالتها الفكرية والجمالية إلى المتلقي؛ ليغدو عَلَمًا على كتاب أدبي ما، كما أنه ينفتح على النص بوصفه بنية صغرى دالة على البنية الكبرى؛ فتتداخل البنيتان في تفاعل نصي ينتج قراءة واعية للنص عمومًا؛ لهذا لن يُفهم العنوان منقطعًا عن نصه، ولا تُدرك إشاراته إلا بوساطة هذه العلاقة التي تربطهما بمتانة([3])؛ فمن هنا كان العنوان عنصرًا موسومًا سيميولوجيًا في النص -حسب تعبير صلاح فضل([4])– يحرّك رواكده بإيجازه وغرائبيته.

وفي هذه المجموعة القصصية الجديدة (ناهية) يبحر بنا المبدع سالم العبد من خلال إبداع قصصي متميز، وشاعرية سردية متفردة، إلى عوالم السرد الساحرة التي تغري الدارسين بأن يبحروا في محيطاتها الشاسعة، متخلين عن حذرهم من الأخطار المحدقة بهم، متجاوزين زلل العِثَار في متاهات التأويل، والخوض في خَبَار إيحاءات النص النفسية، وقديمًا قيل (مَنْ تَجَنَّبَ الخَبَارَ أَمِنَ العِثَارَ)، وحسبي ها هنا اقتناص شعريةَ العنونة من خلال فك طلاسم استراتيجيتها الخاصة وفقًا لمنطوقها النصي، وحسبي في هذا المقام المرور الاستهلالي بعنوانات المجموعة، مكتفيًا بالإطلالة على نافذة من نوافذها المشرعة، وأعني بها (نافذة السيدة ميرلي)، التي هي بمنزلة واسطة العقد المحيط بعنق هذه المجموعة المكون من ثلاث عشرة درة بهية.

تتزين المجموعة كما أسلفت بـ(ثلاث عشرة أقصوصة)، يمكن تقسيمها وفقًا لوظيفتها الدلالية على خمسة أقسام على النحو الآتي:

1- قسم يشير إلى شخصية رئيسة في النص عَلمًا أو وصفًا، ويضم ثلاثة أقاصيص (صابرين، ناهية، شيخ الحجار).

2- قسم يشير إلى مكان يشمل مساحة ذات أهمية في فضاء النص؛ حسيًا أم معنويًا، ويضم أقصوصتين (نافذة السيدة ميرلي، النبع البارد).

3- قسم يمثّل إشارة زمنية ذات طابع بلاغي، ويضم أقصوصة واحدة (متى يا معين؟).

4- قسم يشير إلى أحداث تتجلّى في طابع فكري تأملي يمتطي الرمز الاستعاري المكثف لدلالات النص، تحلق بعضها في سماء الفانتازيا، ويضم أربع أقاصيص (فحولة عكاز، ورائية معاصرة، تهويمات مالحة، طواف غائم).

5- قسم يشير إلى ألفاظ لها صلة وثقى بأحداث القصة، ويضم ثلاثة أقاصيص (فِتنمة، الشهادة، حقيقةً).

هذه مقدمةٌ أولى مضت، وتليها مقدمةٌ ثانية تمتطي تساؤلًا صارخًا: لماذا أضحت (ناهية) عَلمًا على هذه المجموعة؟ وبهذا التساؤل ينفتح الفضاء التأويلي بكل طرائقه المشروعة وغير المشروعة، بيد أن الباحث سيبحر في فضاء النص متأولًا كيفيات تشكّله المضموني عبر هذا العنوان المستفز (ناهية)، وهو عنوان أقصوصة من أقاصيص المجموعة على ما جرت عليه عادة القصّاصين، وليس هذا بدعًا في الصياغة العنوانية، و(ناهية) عَلَمٌ على أنثى متمردة على التقاليد وعلى رفض ما يوحي به اسمها بعد ذلك »والآن لي طلب عندك، أو قل رجاء حار، أن تصدّقني بأني لست ناهية التي في أذهانكم« (ص97)، وناهية من حيث الاشتقاق اسم فاعل للفعل نهى، وقد يجوز مع هذا أن يكون مصدرًا كالفالجِ ونحوه مما جاء فيه المصدر على فاعِل، كما يرى صاحب اللسان، والنهي هو الكف عن فعل الشيء، وها هنا يراوغ العنوان كونه علمًا على المجموعة كلها، فالعنوان في الأدب لا يكتفي بالوظيفة الإحالية والوظيفة المرجعية، بل يسعى إلى تشويش فكر المتلقي، فهو يخفي أكثر مما يظهر، ويسكت أكثر مما يصرّح؛ لتُسهِمَ رسالتُه إلى المتلقي في تعميق أواصر التواصل المعرفي والجمالي؛ فها هنا يسعى المتلقي إلى استحضار المسكوت عنه في العنوان، وكذلك فعلتْ (ناهية)، فهناك نهي (مبطن) في أقاصيص المجموعة كلها، كما أن هناك اختراقًا (علنيًا) لهذا النهي، هذه واحدة، أما الأخرى فتحيل على نوعية (ناهية) المؤنثة التي يشير سهمها الدلالي إلى احتشاد الأنثى ورائحتها العبقة في النص، بل قل إن شئت: بحث الراوي الدؤوب عن نصفه الآخر من خلال الأنثى المتأبية، ولهذا الأمر مجال آخر له صلة بالعالَم القصصي عند سالم العبد، وبهذا تكون (ناهية) قاسمًا مشتركًا في معظم أقاصيص المجموعة، مما يُسوّغ نصيًّا كونُها عَلَمًا على المجموعة.

تلك فَذْلَكةٌ ألج بها إلى استراتيجية عنوان قصة (نافذة السيدة ميرلي)، وهذا العنوان -تركيبيًا- ينتمي إلى المركب الإضافي الذي »يقفل دلالة العنوان على المضاف إليه الذي يجيء أُسًا دلاليةً لتخصيص ما هو عام في المضاف قبل أن يكون مركبًا«([5]).

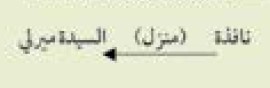

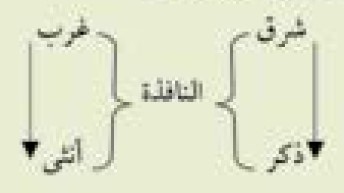

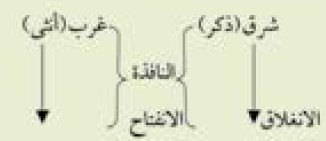

فها هنا مضاف إليه محذوف على سبيل الإيجاز (منزل) فحلّ محلَّه المضافُ إليه الثاني (السيدة)، وفي هذا الحذف دلالة اتصال النافذة مباشرة بالسيدة ميرلي، والقصة مبنية على ضمير الشخص الأول (الراوي الشخصية الرئيسة)، وهو عربي (شرقي) سكن حديثًا في إحدى شقق نزل السيدة ميرلي الأوربية (غربية)، وبهذا تتلاقح ثنائيتان تشكّل النافذةُ قاسمًا مشتركًا بينهما:

والنافذة هي المكان الذي ينفذ من خلاله الهواء والشمس إلى البيت (الغرفة هنا)، وهي المكان الذي يطل من خلاله الساكن إلى العالَم الخارجي، ولكنها نافذة وحيدة »الأضواء الصفراء تشق جو الغرفة الرطبة بصعوبة، سارعت إلى فتح النافذة الوحيدة، فهبّت نسمة باردة من الفضاء المفتوح كثيف الظلمة« (ص23)، ولكن المفارقة أن الساكن الجديد لا يملك مؤقتًا سوى نافذة واحدة، في حين أن السيدة ميرلي تملك على سبيل الديمومة كل نوافذ منزلها هذه واحدة، وهذه النافذة الوحيدة تطل على مقبرة »أمعنت النظر في الفراغ القطراتي الهامد مستجليًا طبيعة المكان، فبرزت شواهدُ قبورٍ صامتة مثل أشباح قزمية مرعبة، لفتني قشعريرة باردة حتى طفحتْ أعماقي بمزيد من ذلك الشعور المقبض، فأغلقت النافذة باندفاعة تلقائية« (ص23) وهذه ثانية، لهذا تتداخل ثنائيتان جديدتان تنبثقان من الثنائيتين السابقتين:

فالسيدة ميرلي ترى ضرورة فتح النافذة فيضطر الراوي موافقتها »وإذن لعلك ستذهب إلى الحمام، ريثما أفتح النافذة وأجدد هواء الغرفة، أومأت برأسي موافقًا« (ص24)، »وعرفت مؤخرًا أن السيدة (ميرلي) الطيبة كانت تعمل في غيابي على تجديد هواء الشقة الراكد« (ص25)، »ثم ذهبتْ لتفتحَ النافذةَ بخفة وحيوية فائقتين« (ص26)، أما الراوي فقد قرر تبديلَ سكنِه بسبب هذه النافذة، بيد أنه عَدَلَ عن قراره هذا بعد اكتشافه لطافة السيدة ميرلي وطيبة نفسها »وهكذا وطّنت نفسي فيما تلا من الأيام والشهور على إلغاء المشهد الوحيد الذي تطل عليه شقتي المعتمة الرطبة« (ص25)، فها هنا تتقابل ثنائية الرفض والقبول، رفض الراوي للنافذة والنظر إليها من زاوية مغرقة في التشاؤم مما تثيره المقبرة من أحاسيس الوحشة والفراق والموت »وصمت مختلسًا النظرَ إلى النافذة المُشْرَعةِ بشيء من عدم الارتياح!! « (ص27)، في حين أن السيدة ميرلي تتجاوز هذه المسألةَ من خلال إبداء وجهةِ نظرٍ أخرى »النظر من النافذة ينتزعني من تفاصيل الحياة المكررة بضجر قاتل.

– ولكنها مِقْبَرة!! إنها، إنه مشهد يبعث في النفس كآبة فظيعة« (ص27)، ومن خلال هاتين الثنائيتين المتقابلتين (الرفض والقبول) ينزاح الراوي عن وجهة نظره إلى وجهة نظر السيدةِ اللطيفةِ -التي ذكّرته بأمه- المندهشةِ من إصراره على إغلاق النافذة أو عدم النظر من خلالها إذا كانت مفتوحة، فتطْلب منه على استحياء أن تطل من النافذة »قمت إليها وأحطتها بذراعي دون أن أنطق وقدتها إلى النافذة المشرعة، لقد صيّرتني إلى حالة من الانهمار، وقفنا متلاصقين بصمت حميمي نتملّى المشهد!! هتفتُ برغمي وقد هزّني التغيير الهائل الذي طرأ على المقبرة:

- إنها معجزة!!

ضمتني بحنان سابغ وتمتمت بخفوت:

– اليوم ذهبت إلى المقبرة لأضع باقة من الورود، لم أكن وحدي، كان هناك العديدون« (ص28، 29)، وهكذا يتحول الراوي من حالة اللاتوازن إلى حالة التوازن؛ فتتحول شواهد القبور الكالحة إلى غطاء كثيف من الورود والأزاهير المنفتحة، وكأنها صورة أخرى من الحياة »وبدت عينا السيدة (ميرلي) الزرقاوان مغرورقتين بدموع تسطع بأنوار غريبة، مسّت أعماقي البعيدة، وددتُ أن أخبرها بأنني سأواظب على فتح النافذة، ولكنني لم أجرؤ على خدش الصمت البليغ« (ص29).

وهكذا كان العنوان سهمًا دلاليًا يشير إلى قضية من أبرز قضايا العصر، وهي صلتنا بالأمم الأخرى ولا سيما الغربية، وهي قضية دندن حولَها جملةٌ من المبدعين العرب ابتداء من رفاعة الطهطاوي في (تخليص الإبريز في تلخيص باريز)، ومرورًا بتوفيق الحكيم في (عصفور من الشرق)، وسهيل إدريس في (الحي اللاتيني)، والطيب الصالح في (موسم الهجرة إلى الشمال) وغيرهم، وهو ما يواصل دندنته سالم العبد في كثير من أقاصيصه بدءًا من قصتي (دفء الثلج)· و(تاتانيا)··، ومرورًا بروايته (هذيان المرافئ) ووصولًا إلى ثلاث أقاصيص من هذه المجموعة (فتنمة، النبع البارد، نافذة السيدة ميرلي)، بيد أن (نافذة السيدة ميرلي) تبحر في فضاء التصالح مع الآخر من خلال نبع الأمومة، بعيدًا عن عقدة الفحولة الشرقية الطاغية والأنوثة الغربية الذائبة في هذه الفحولة المزعومة، حتى غدا الرجل الشرقي في أوربا أشبه بالديك المحشو بالفيتامينات بحسب تعبير جورج طرابيشي([6])، أما في هذه القصة فيتحول الشاب الشرقي إلى ابن تابع للسيدة الغربية التي تطوي في ثناياها حنان كل أمهات العالَم لتأخذ بيد ابنها الرافض للانفتاح على الآخر من خلال نافذة وحيدة تطل على مقبرة كالحة؛ لتتحولَ هذه الصورة القاتمة في نظره فيما بعد إلى بستان بهيج.

الهوامش

¨ من إصدارات دار حضرموت، المكلا، 2009م.

ª إشارة إلى مجموعة (من خارج الدائرة)، 1984م.

© إشارة إلى مجموعة (القواقع)، 2002م.

§ إشارة إلى رواية (هذيان المرافئ)، 2005م.

[1] – ينظر: في نظرية العنوان (مغامرات تأويلية في شؤون العتبات النصية)، خالد حسين حسين، التكوين، دمشق، ص309.

[2] – ينظر: سيمياء العنوان، بسّام قطّوس، وزارة الثقافة الأردنية، عَمّان، ط1، 2001م، ص49.

[3] – ينظر: ثريا النص (مدخل لدراسة العنوان القصصي)، محمود عبدالوهاب، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1995م، ص9.

[4] – ينظر: بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل، سلسلة عالم المعرفة (164) الكويت، أغسطس 1992م، ص236.

[5] – ينظر: العنوان الشعري مدخلًا إلى الاتجاه الرومانسي في شعر صالح علي الحامد، سعيد سالم الجريري، مجلة جامعة حضرموت [199- 220]، المجلد الرابع، العدد (9)، ديسمبر 2005م، المكلا، ص201.

· نشرت في مجموعتيه (من خارج الدائرة)، و(القواقع).

·· نشرت في مجموعة (القواقع).

[6] – ينظر: شرق وغرب، رجولة وأنوثة، جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، ط3، 1982م، ص113.