تراث

أحمد عمر مسجدي

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 9 .. ص 34

رابط العدد 9 : اضغط هنا

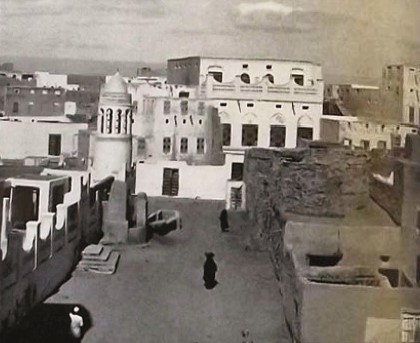

العمارة الريفية القديمة في ضواحي الشحر كتبالة، والواسط، وزغفة، ومعيان المساجدة، وغيرها من القرى لا تختلف عن بعضها البعض من حيث البناء المعماري، وربما أنها تختلف نوعًا ما عن مباني المدينة من حيث البناء، وهندسته، ومساحته، والمواد المستخدمة فيه، إلا في مواد بعضها؛ وذلك لما يترتب عليه الاستخدام الثانوي للمبنى غير المأوى وبالذات في الريف, بيد أن أكثر المباني الريفية هي أصلًا من أملاك أهالي الشحر لامتلاكهم الكثير من الأراضي الزراعية في هذه القرى الريفية.

وتبالة، والواسط، والجرادف، والحبس، وشكلنزة، والحوة، ومعيان المساجدة، كلها قرى تقع شمال الشحر، أما زغفة فغربها, وهذه الأرياف من أعمال الشحر، ومرتبطة بها إداريًا، واجتماعيًا، وتجاريًا من الأزمان البائدة إلى الأزمان السائدة، أي منذ تأسيس هذه البلدات وإلى اليوم، والشحر هي سوقهم التجاري، ومزوِّدهم بما يريدون من ضرورات الحياة وكمالياتها, بيد أن هذه الأرياف ملاذ أهالي الشحر في نزهاتهم، ومحل رحلاتهم الترفيهية، ومكامن استرخائهم, فقد أسسوا وبنوا فيها بيوتهم ومنتجعاتهم، وبنوا فيها المساجد بأسمائهم، ولهم فيها مزارع كثيرة، ومنهم من مات ودفن فيها، ومنهم من عمل لموتاهم أضرحة ما زالت تشهد على ذلك الارتباط الوثيق.

ولو قمنا بإحصاء شامل ودقيق لمآثر الشحريين في الأرياف لوجدنا نصيبهم من الموجود من المباني نصيب الأسد وأكثر, ومن المزارع ما زاد على ذلك بكثير وكثير وبأسماء متعددة من القبائل، التي لها قدم وباع، ولها السيادة والريادة والمكانة المرموقة في الشحر. فلا تنظر في مبنى إلا ويقال لك لفلان الشحري، ولا تنظر في شجرة إلا ويقال لك نبة من أشجار أرض علان الشحري، وهذا ما جعل الترابط أوثق بين الجميع.

والإنسان الريفي في هذه البلدات متأصل الجذور إلى تربة بلاده, إليها ينتمي، وفيها يعيش, ومن خيراتها يأكل, ومن أعشابها يتعالج, وإليها يعود. أحبَّ الريفي تربة الأرض وأحبَّتْه, وأعطاها جهده فأعطتْه ثمارها ومنحته, فعاش فيها أبًا عن جد, ونبت عوده وامتد, لا يؤثر فيه التطور المزعوم بأنه تطور, ولا يشتهي لذة مجلوبة باسم التحضر, فلذّاته موهوبة فيما تنبت الأرض وتخضر.

عاش كريم الخلق والمنبت, بسيطًا, متواضعًا, فيه العشرة والدماثة تجلَّتْ, همُّه النشاط والعمل, ولا يعرف طريقًا للملل أو الكلل, جُبل على التعاون، وحب الخير منذ صباه, وأحبَّ لغيره ما يحبه لنفسه ويرضاه. وبهذا تخال الريفيين أسرة واحدة, فإن لم يروا نارًا في بيت أحدهم أيقنوا أنه بلا أكل فأعطوه, وإن سمعوا أنينًا ذهبوا ليعودوه ويمرّضوه, وهكذا عاشوا متحابين في الله في أحسن حال.

البناء ومواده بأسمائها المتداولة ريفيًا:

أولًا: المساكن:

(1) الجدران:

ويكون سمك الجدار الخارجي لا يقل عن (أربعة وعشرين بوصة)، بينما الجدران الداخلية تقل عن ذلك السمك, وينقسم المبنى الريفي من حيث المواد المستخدمة في بناء الجدران إلى ثلاثة أنواع:

(أ) منها ما هو مبني من الطين المعمول على شكل مدر، وتخلط الطين ببعض الحشائش، وأشهرها (الرشدة) المعروفة عندهم بهذا الاسم، أو تخلط ببعض الأوراق اليابسة المتساقطة من بعض الأشجار الكبيرة كالحومر (التمر هندي)، أو العلب (شجرة الدوم) وغيرها، بعد تقطيعها إلى أجزاء صغيرة جدًا بدلًا من التبل ومخلفات النباتات كالقمح الذي لا يزرع في هذه المناطق لحرارة المناخ. ويسمى هذا المخلوط بـ(البُغُل), وأحيانًا يخلط الطين بترسبات الجوابي الكبيرة المستخدمة لحفظ الماء، وهذه الترسبات تعرف ريفيًا بـ(الحَمِهْ)؛ ليعطيها الصلابة والقوة، ويربط المدر عند البناء بالطين أيضًا.

(ب) ومنها ما يبنى بالأحجار التي تستخدم لصناعة الجص، الذي يسمى عندهم بـ(الخرشع) نسبة إلى مكان تواجده الذي يسمى (خرشعة)، وتجمع على (خراشع)، وتوضع على الجدران حسب حجمها حين استخراجها, وتستخدم مع هذه الأحجار الطين العادية المخلوطة بالطين الحمراء المعروفة ريفيًا بـ(القاصة الحمراء)، أو تستخدم الطين العادية الصالحة للزراعة مفردة نظرًا لكثرتها كون هذه المناطق تغطيها هذه الطين، ويسمى مكان الخلط (المقْلب أو المخْمر)، وتنقل في وعاء خاص بها يسمى (الرِعَى).

(ج) ومنها ما يبنى بأحجار (الخرشع) فقط، بما يسمى عندهم بـ(الترييش)، وتجمع على (تراييش)، من غير الماء والطين، أو أية مواد أخرى، وتستحوذ هذه العملية فقط على المباني الصغيرة جدًّا، أو أحواش مباني النوعين السابقين.

وتكون صيانة الجدران عن طريق (المحضة) بالطين, وعادة ما تقوم به النساء لا الرجال. والمحضة هي عملية طلاء الجدران بالطين المبلل بالماء في داخل البيت وليس خارجه, والمقتدر من الناس من يطلي جدرانه الداخلية بالجص أو بالنورة. وعادة ما تكون هذه الصيانة سنوية في شهر شعبان؛ لاستقبال شهر رمضان المبارك.

(2) السقوف:

تستخدم جذوع أشجار النخيل، وأشجار النارجيل (الميدع)، وأحيانًا أعواد (شجرة الصر) للسقوف في جميع أنواع المباني الريفية القديمة المذكورة؛ فالجذوع الكبيرة الحجم تقطع إلى أربع أجزاء طولية، والمتوسطة إلى جزأين، والصغيرة والخفيفة تبقى كما هي عليه لخفة وزنها، ثم تُعقِّد بالطين، وتغطى بأغصان أشجار الراك، أو بجريد النخيل، ثم يغطى بخوص الحصير، أو كما يسمى عندهم (النبخ)؛ وهي أشجار غالبًا ما تنبت في مجاري السيول وبالتحديد عند أماكن احتجاز المياه لمدة طويلة. وقد تكون فائدة الراك والحصير أو النبخ هو منع وصول حشرة الأرضة إلى الخشب, ثم تُغطى هذه الأشجار بمشغولات الخوص اليدوية المستخدمة للفرش، وتسمى (مكل أو سلقات)، وتفرد المكل بـ(المكيل)، بعدما تنتهي صلاحيتها، ولا داعي من فرشها؛ وذلك لحفظ الطين من التساقط على الأرض, ثم تفرش على مشغولات الخوص القاصة الحمراء المنقعة بالماء، وتضاف عليها اليابسة بعدها؛ وذلك لمنع تسرب ماء المطر عبر السقوف، وتسمى هذه العملية بـ(الودف)، ويكون مستوى السطح انسيابيًا نحو الخارج. وتوضع قطع صغيرة من جذع الميدع لتصريف مياه الأمطار، وتسمى (مراعيض)، ومفردها مرعاض, وأحيانًا يستخدم الصفيح. ثم تلي ذلك عملية (الجبو)، وهي ارتفاع الجدران قليلًا بعد السقف؛ لاحتجاز ماء المطر وخروجه من المراعيض فقط, كما تُغطى رؤوس الجدران بالجص أحيانًا لحفظ الجدران من التآكل. والجص عبارة عن حرق أحجار الخرشع الصغيرة غير السميكة بعد أن تُبنى على شكل دائرة، وتسقف به أيضًا على شكل قبة صغيرة، ويكون مجوفًا من الداخل، وله باب لإدخال الحطب، ثم إشعاله لتحترق جميع الحجارة، وهذا ما يسمى بـ(المحراق).

(3) الأبواب:

عادة ما تكون أبواب المباني الريفية القديمة من خشب العلب، وبالذات الباب الخارجي، المسمى بـ(السدة)، مثلها مثل أبواب المباني المدنية في صناعتها. وهي عبارة عن عدد من القطع المسطحة طوليًا، وتتماسك بقطع عرضية صغيرة، وتتزين بمسامير الرصعة، وتعمل لها زائدتان صغيرتان من الطرفين الأعلى والأسفل, وتثبت بلوحين من الأعلى والأسفل، يسمى واحدها (زوفر)، ولكل منهما حفرة من الجانبين؛ لتقابل هاتين الزائدتين، ويوضع في كل حفرة قطعة من الجلد لمنع الاحتكاك, كما تكون هناك فتحتان علوية وسفلية في الفردة اليسرى على أغلب الأحيان إذا كان الباب من فردتين؛ وذلك لتثبيت هذه الفردة باستمرار بالقالودتين السفلى والعليا في هذه الفردة، ولا تفتح إلا عند الضرورة. ويكون قفل السدة من الداخل من الخشب أيضًا، ويسمى (قالودة أو قولدة)، وتحته غلق صغير له اتجاهان داخلي وخارجي، يسمى (لولب).

أما من الخارج يكون القفل مصنوعًا -بعناية فائقة من نجار محترف- على شكل مستطيل مجوف مثبت بالباب، وبداخله قطعة صغيرة بها ثقوب يسقط بها أعواد صغيرة عند الإغلاق، وآخر يقاطعه ليشكل علامة الجمع (+)، وله مفتاحه ومغلاقه الخاص به، المسمى (قليد)، وهو عبارة عن قطعة خشبية صغيرة يتراوح طولها بين ست إلى ثمان بوصات تقريبًا، ومثبتة به أعواد صغيرة وقوية بحجم عود الكبريت من أحد الأطراف، تسمى (حناديد)، ومفردها (حندودة)، وظيفتها سحب أو دفع القطعة داخل المستطيل المجوف السالف ذكره عند الفتح أو الإغلاق.

ويكون لبعض المباني باب آخر صغير من الجهة الخلفية، يسمى (مسلف)، وهو أقل صناعة وجودة من (السدة)، وعادة ما يغلق على الحوش, وله قالودة من الداخل ولولب فقط.

والمباني الريفية تتكون في أغلبها من دور واحد إلا ما ندر أو انفرد في البناء، وتبنى لها من الخارج بجانب السدة دكة للراحة والسمر. وتكون المباني مترابطة بعضها ببعض بجدران يسمى واحدها (سترة الوداع)، وفيه تكون فتحة (العكرة)، للاتصال والتواصل الاجتماعي بين الجيران, ويبلغ متوسط عدد المباني المترابطة أحيانًا ستة مبانٍ لأسر مختلفة.

توصيف المبنى الريفي السكني من الداخل:

دائمًا ما تكون المباني الريفية حسب حاجة الريفي لها، وهي واسعة المساحة إذا ما قورنت بمباني المدينة, بحيث يكون المبنى للسكن الأسري، وللحيوانات المملوكة لهم، وللتخزين أيضًا، وللاستعمالات الأخرى, وتبنى مباشرة على الأرض من غير كرسي وميدة، ويسمونه (ساس)، بحكم صلابة الأرض، إلا المباني الطينية فيبنى لها الساس من الحجر والطين.

1- السقيفة:

وهي المدخل الرئيس للمبنى السكني داخل السدة مباشرة، وبمثابة ممر مسقوف للمبنى -وهو مبين من اسمها-، ويختلف حجمها ومساحتها من مبنى إلى آخر؛ بحيث تكون مساحتها على شكل مربع أو مستطيل بمسافة طول خشب النخيل المستخدم كسقف لها بالنسبة للعرض, أما بالنسبة للطول فيكون بطول نصف الضيقة، أو أقل بقليل حسب المساحة العامة للمبنى، ويستخدم سقفها للسنح -سنأتي على ذكره عند الحديث عن الضيقة-. ولكل مبنى سقيفة واحدة, وأحيانًا يكون المبنى من غير سقيفة.

2- الحيوة:

وهي فناء واسع، يأتي بعد السقيفة مباشرة، أو بعد مدخل الباب (السدة), ومن ميزاتها أنها تكون من غير سقف، وتستخدم للجلسات الليلية أو النوم أيام الصيف والخريف، وفيها تكون المسامر واللقاءات والاجتماعات الأسرية في الليل نظرًا لانشغالهم بالنهار، ويكثر استخدامها الليلي في شهر رمضان المبارك من تناول وجبة الإفطار إلى ما بعد السحور.

ولكونها غير مسقوفة فإنها تتعرض للأمطار لا محالة، ولهذا تكون أرضيتها بشكل انسيابي إلى أحد الجدران الخارجية؛ حيث يقوم البنّاء بعمل مجرى لمياه الأمطار مساوٍ لسطح أرضية الحيوة المنساب يسمى بـ(السِّر), وهو عبارة عن ثقب في الجدار الخارجي، لا يتجاوز قطره عن (ثلاث إلى أربع بوصات)، ويُغطى عادة بقطعة من القماش طيلة أيام السنة، ولا ينزع إلا في أثناء المطر. وفي حالة أن المبنى مشارك الجدران مع الآخرين فيكون مرور الماء في السقيفة، ويكون السر تحت الباب الرئيس (السدة).

3- المردم:

وهو عبارة عن ارتفاع بسيط للأرضية الفاصلة بين الحيوة وباب مدخل الضيقة لمنع دخول ماء المطر إلى الضيقة, وقد سُمي المردم بهذا الاسم نتيجة لردمه بالحجارة الصغيرة والطين، ويكون بمقدار عرض الباب، وارتفاعه لا يزيد عن (اثني عشر بوصة)؛ ليسهل العبور عليه.

4- الضِّيقَ:

ومفردها (ضَيْقَة) -بياء لينة- وهي عبارة عن الجزء الأساسي للمبنى الذي يكن الأسر، وتكون على شكل مستطيل، تختلف أطواله من مبنى إلى آخر حسب الاقتدار, ويتراوح طولها بين (ستة إلى عشرة أمتار) في أقصى تقدير, وغالبًا ما يكون اتجاهها بحريًا نجديًا لاستجلاب الهواء. ولكل ضيقة فتحتان كبيرتان، ويقال لكل منهما (فِقْر الضيقة)، والمقتدر من يعمل لكل فقر بابًا، وقد يُكتفى بالباب الأمامي لفقر الضيقة، وعادة ما توضع قربة الماء على رفقة -سنأتي للحديث عنها- في جانب الفِقر لتبريد ما فيها من ماء.

ويكون في الضيقة بعض الأجزاء الثانوية للمبنى نذكر منها:

أ- الرقاد: وهو الجزء المقتطع من الضيقة، الذي يؤدي إلى سطح المبنى (الريم)، وعادة ما يكون في طرفها الخلفي, ويسقف أحيانًا ارتفاعه الأول -أو بتعبير البنائين (الزرقة الأولى)- ويسمى الجزء المسقوف منه (الرويّعة)، أو (الدهروس)، أو (الدس)، ومنهم من يطلق عليها (تيحة). وتطلق هذه المسميات على هذا المكان إن كان خاليًا ولا يستغل للخزن, ولكن إن استخدم لوضع أدوات الزراعة أو غيرها فيقال له (مكان الوضيع).

ب- المناور: وهي عبارة عن فتحات علوية في الجدار من جهة الخارج للضيق في المباني المتطرفة وغير المتوسطة, وتكاد تكون مربعة في الغالب بضلع (اثنتي عشرة بوصة) تقريبًا، أو تزيد قليلًا، وقد اختصت مهامها للضوء والتهوية فقط، ولا مهام لها أخرى, ولا يزيد عددها عن ثلاثة مناور للضيقة الواحدة.

ج- الخلفة: وجمعها (خَلاف وخَلَف)، وهي على شكل حفريات مستطيلة في جدران الضيقة، ويتفنن الباني في تشكيلها، منهم من يجعل ضلعها الأفقي مقوسًا، ومنهم من يجعله مثلثًا، ومنهم من يبرز أضلاعها قليلًا نحو الخارج, وفي العموم لا تتجاوز أطوالها (عشرين بوصة) تقريبًا، وأعراضها (خمسة عشر بوصة)، وهي تستخدم لوضع الأشياء بداخلها ومنها السراج.

د – الرفقة أو الوتد: وهي عبارة عن عود من سعف النخيل، يتراوح طوله (خمس بوصات)، ويتميز بالقوة والصلابة، ويدق على الجدران لوضع الثياب عليه، أو أي شيء آخر يقوم الفرد بتعليقه.

هـ- السنح: وهو عبارة عن حبال من العطير تمدَّد في السقوف بعد ربطها في بعض الأخشاب، بحيث تربط بعد كل ست أو سبع خشبات في خشبة واحدة على طول الضيقة أو السقيفة، ويكون بين الحبل والحبل مسافة (عشر بوصات) تقريبًا، أو أقل من ذلك حسب ما تقتضيه الضرورة؛ وذلك لتعليق التبغ المجفف بعد استخراجه من (العَرَش) الخاصة به, ويظل في السنح مدة لا بأس بها، ثم يوضع في المخازن ريثما يأتي المشتري، أو ينقل إلى البائكة للتصنيع -سنأتي على التفصيل عند الحديث عن البائكة-.

و- الكلّاب: وهو حبل مربوط بإحدى الأخشاب من طرف الضيقة العلوي مُدَلّى إلى أسفل، وفي طرفه مربوط الكلّاب، ويكون على ارتفاع قامة الإنسان، وفيه يعلق المدلاح (وهو وعاء من مشغولات الخوص اليدوية)، الذي يوضع بداخله ما تبقى من خبز الفطور مثلًا، أو البطاطا الحلوة المغمية (المدهورة)، وفي الأعياد لحفظ اللحم المخلل والمملح بعدما يعصب في عود من نخلة الشوغلي، التي تتميز بحجم أشواكها الكبيرة.

ز- العطفة: وهي مقتطع من الضيقة من مدخلها الأمامي، وفيها يجلس كبير السن والمريض لدفئها، وفيها يكون المخزن.

ح- المخزن: ويكون داخل عطفة الضيقة، ويستخدم كمستودع لخزن المواد، ووضع الثياب، وله باب سميك نوعًا ما، ويقفل بقالودة من الخارج وفيه:

– المودي: وهو عبارة عن حوض مبني داخل المخزن، ومطلٍ بالجص، يستخدم لحفظ التمور بعد تنقيتها, وله ثقب صغير من الأسفل موازٍ للأرض (سر)؛ وذلك لخروج (رُب) التمر إلى الخارج.

– المغسي: وهو عبارة عن اثنين من أعواد الممترير، أو الساج، أو خشب النخيل، ممتدة من الجدار إلى الجدار، ويوضع فيه الفرش وغيرها.

هذا وتفرش الضيق بالمكل أو السلق، وهي مشغولات يدوية من خوص النخيل أو العزف, والميسور الحال يفرشها بالحصير المصنوع في الخارج.

ط- المطبخ: ويكون مطبخ المبنى الريفي كبيرًا إذا ما قورن بالمطبخ المدني، وفي جميع الأحوال يكون مسقوفًا مثل السقف نفسه للمبنى، ويوجد بداخله:

– دكة المرهاة: وهي لا غنى عنها في الريف؛ حيث توضع عليها المرهاة لطحن الحبوب يوميًا للوجبات الغذائية. والمرهاة عبارة عن حَجَرةٍ كبيرة مقوَّسة تطحن عليها المرأة الحبوب، وبالذات حبوب الذرة والمسيبلي بحجرة طويلة أسطوانية الشكل، تصغر عند طرفيها، تسمى (العالي), وعملية الطحين على المرهاة تقوم بها النساء، وتمر بعدة مراحل -سنذكرها عند الحديث عن الأعمال النسوية- قبل نقلها إلى التنار.

– الموقد: وهو عبارة عن ثلاث حجرات متساوية الحجم, توضع على الأرض بشكل مثلث، ويمحض غلافها بالطين من الخارج، وتستخدم لطهي الأكل. ويكون لبعض المباني ذات الأسر الكبيرة أكثر من موقد في المطبخ.

– المصناع: ويبنى داخل المطبخ على شكل المخزن، ولكنه بحجم صغير جدًّا لا يتعدى حجم الطاولة المكتبية، ويسقف بألواح صغيرة، وتكون له فتحة واحدة فقط، وعادة ما يُبنى المصناع في إحدى الزوايا، وتسمى الزاوية عندهم بـ(الضُبْرة)، ويستخدم لتخزين الحواجات، والزيوت، والحاجات الأخرى.

– الرفقة (الوتد): سبق وقد تحدثنا عنها في مكونات الضيقة، ولكنها في المطبخ يختلف استخدامها فقط من حيث إنها لا يعلق عليها إلا أدوات الأكل من (تفلة، ومسارف، وقفف.. إلخ)، وهذه من المشغولات اليدوية الخوصية للنساء, وسنعرف عنها الكثير إذا ما تحدثنا عن أعمال النسوة.

– أدوات الشرب: وأهمها ترتيبًا حسب سعتها: الكالية، والزير، والجحلة، والكوز، وكلها من الأعمال الخزفية, والمقتدر من يملك هذه الأدوات جميعها، بيد أن الزير والجحلة للجميع.

ي- الحمام التقليدي: ويسمى (زولي)، وهو لا يختلف من حيث الهيكل والاستخدام عن الحمام الحديث, بيد أن الاختلاف في المراحيض، واستخدام الماء، وما أضيف من أدوات متطورة. فالحمام التقليدي يُبنى من دورين مسقوفين بخشب النخل, ولمكان الاستعمال فتحة مستطيلة لا تتعدى أطوالها عن (اثني عشر بوصة في ست بوصات) تسمى (خمبارة) بقلب النون ميمًا قبل الباء, ويجلس المرء على دكتين صغيرتين على امتداد هذه الفتحة المستطيلة، التي لا يتجاوز ارتفاعها عن (ست بوصات). ويكون الدور السفلي للبراز الذي يستخدم كسماد (دمان) للزراعة بعد التجفيف والتصفية، وفصل الأحجار الصغيرة منه، التي يسمونها (نجو)، ويطلق على هذا السماد زراعيًا في الريف مصطلح (العِذرة)، ثم إضافة الرماد، أو روث الأغنام عليه قبل استخدامه كسماد للزرع.

ومن المفيد أن تعلم أن سطح المكان المستخدم في الحمام التقليدي عادة ما يكون مجهزًا بالجص؛ لمنعه من الحفريات عند استخدام الماء؛ لطرد البول إلى الخارج من فتحة المرعاض.

ك- الدرع: ويعني الحوش,ويقع في الجهة الخلفية للمبنىوفيه:

– التنار: أو التنور المستخدم لطهي الأكل وبالذات الخبز والسمك, وتختلف أحجامه باختلاف عدد أفراد الأسرة, وهو من الأعمال الخزفية، ولإشعال النار فيه لا بد من وجود الحطب الخفيف كحطب الراك والخنور وغيرها, إضافة إلى سعف النخيل اليابسة, وهي عندهم لها ثلاثة أقسام: الطرف الغليظ يسمى (الكَرَب)، والأصغر منه -أي العود- ويسمى (الجِزِم)، والباقي يسمى (خوص)، والسعفة بكاملها إذا كانت يابسة تسمى (قُصْم)، وتجمع على (قصام), وتسمى عملية الطهي في التنار (دهير)، أو (دهرة)، وهي من الأعمال الخاصة بالنساء.

– الرحى: وهي عبارة عن حجرتين دائريتَي الشكل بـ(قطر اثنتي عشرة بوصة) تقريبًا, توضعان فوق بعض، مثبت في الحجرة السفلى مسمار غليظ متجه نحو الأعلى، وفي الأخرى فتحة دائرية صغيرة تركَّب على المسمار، وأحيانًا يكون لها قطعة حديد مثقوبة لمنع تآكل الحجرة العليا، وفيها تضع المرأة الحبوب للطحن، كما تُثبَّت في الحجرة العليا قطعة من الخشب تسمى (العالي) لتمسك به المرأة ويساعدها على دوران الرحى، وعادة ما تستخدم الرحى في طحن حبوب الحنطة (الدخن).

– العريش: أو الزريبة، وفيها توضع الأغنام، وتكون في إحدى زوايا الدرع، وهو معمول من أخشاب النخيل كركائز، وسعفها للسقف.

وعلى الجانب الآخر يرصن الحمار في ثقب في الأرض، يسمى (خِيَّة)، إذا كانت الأرض جبلية، أو يثبت في الأرض قطعة من حديد، وتوضع بجانبه أدواته من (بردعة، وشوار، ولجام، وغيرها), ووسط الدرع يستخدم لعرض التمور لأشعة الشمس؛ لتجفيفها على سعف النخيل، وتسمى (السرفة).

– الفاضلة: وهي المكان المسقوف بجذوع النخيل في جزء من الدرع؛ لغرض تنقية التمور، وتصفيتها من الشوائب بعد تجفيفها في السرفة؛ ليتم نقلها إلى المودي في المخزن, وأحيانًا يكون في الفاضلة مخزن صغير؛ لحفظ الأغراض، أو الخل بعد تعبئته في أوعية مصنوعة من خزف، تسمى (مرطبانات)، وواحدها (مرطبان).

– البئر: ويكون لأكثر المباني بئر خاصة به للغسل والوضوء، وتحفر على الحافة الخارجية لأحد الجدران، وتسور من الخارج بمواد البناء بنفسها للجدران, ويركب عليها الدلو (الغرب)، والرافعة (العجلة) المصنوعة من الخشب, إضافة إلى الحبل المصنوع من شجرة السلب، أو ليف النخيل، ويسمى (السِّرِه)، وتجمع على (سرين).

ثانيًا: مباني الاستخدامات الأخرى وتوصيفاتها:

(1) المساجد:

والمواد المستخدمة في بناء جدران المساجد هي المواد المستخدمة في المباني السكنية نفسها من طين بنوعيها وحجارة، بيد أنها تجصص من الداخل والخارج. أما السقوف فقديمها على شكل عكوف، تعتمد على قوائم عريضة، تسمى (سواري)، وتنتهي بقباب, وما تلاها مباشرة من استحداث مسقوف بخشب الميدع لطوله, كما تمدد من سارية إلى أخرى ثلاث خشبات تقريبًا من أقوى أخشاب السقف، وتعصب بحبل؛ لكي يوضع طرف السقوف عليها، وتسمى (قواسم)، ومفردها (قاسم).

والمساجد القديمة في الأرياف صغيرة وليست متسعة كما هي عليه اليوم, وتتكون من شقة أو شقتين لمواكبة عدد السكان, إضافة إلى الأجزاء الأخرى.

توصيف المسجد:

عادة ما يتكون الأقدم من هذه المساجد من غرفة واحدة فقط مسقوفة بالعكوف، وعليها قباب صغيرة, ويكون مكان الوضوء خارج المسجد -أي قرب البئر الخاصة بالمسجد-، وتكون حافة البئر مرتفعة عن سطح الأرض، وتركب في أعلى حافة البئر قطع من الخشب، تسمى (تشروع)، وتثبَّت عليها العجلة، التي تسمى (البكرة)، ولها مقود يساعد العامل على الذهاب والإياب من وإلى حافة البئر لشد السره في أثناء طلوع الماء في الدلو، وتسمى (نزاحة)، ثم ارخائها عند نزول الدلو إلى قاع البئر, وتسمى هذه العملية التقليدية بـ(السناوة), كما يجدر بنا القول إن الدلو في أثناء السناوة يكون مثبتًا بعود يسمى (اللغبة), والعود مثبت به حبل طويل يحمله العامل بحيث إذا طلع الدلو مملوءًا بالماء يجر الحبل المثبت فيه لينسكب الماء في الحوض الخاص به, علمًا بأن هذا الحوض متصلة به ساقية (عتم)، يجري فيها الماء إلى مكان الوضوء (المقلد). وبجانب المقالد مكان الأذان، الذي يصعد إليه المؤذن على درج مكوَّن من بضع درجات, ولا يكون للمسجد القديم منارة.

وما تلاها من مساجد يكون شكل البناء العام لها مستطيلًا، وتكون مسقوفة بجذوع الميادع، ويبنى على جوانب جدران سطوحها العلوية -أي أركانه الأربعة- أشكال صغيرة كرمز للمسجد يميِّزه عن المسكن، وتكون له عدة أجزاء أهمها بالترتيب حسب الدخول:

1- الباب العام:

وهو مدخل المسجد الرئيس -القديم منها على سطح الأرض-، وما تلاها يكون على دكة كبيرة, ويكون مُحَسَّنَ الصناعةِ عنه في المساكن، وفيه بعض النقش والتزيين، ويكون كبير الحجم.

2- بِركة الماء:

وأول ما يستقبل المصلي بعد الباب الرئيس بركة الماء؛ لغسل الرجلين مما علق بها قبل الولوج إلى ساحة الحمامات. والبركة هي حوض للماء مربَّع الشكل مفتوح، وعمقها بقدر ما تغطي القدمين وجزءًا من الساقين إلى ما دون الركبتين.

3 – أماكن الوضوء:

وتسمى عندهم (مقالد)، وهي عبارة عن برك مائية صغيرة، غير مسقوفة، ومغلقة بأبواب, ينقسم المقلد إلى قسمين متساويين في المساحة تقريبًا: الأول كحوض للماء، والآخر مساوٍ لسطح الماء؛ لكي يتسنى الوقوف عليه لخلع الثياب استعدادًا للغسل، ويسمى (الراحة)، ويكون في أعلى الحوض رف؛ لوضع الثياب في أثناء الطهور أو الاغتسال, ويعد سقفًا صغيرًا لحوض الماء. ودائمًا ما يجدد فيها الماء باستمرار، ويسمى (تنشيطًا)، إن لم يكن الماء جاريًا فيها على الدوام.

4 – الصحن:

ويسمونه (الضاحي)، وهو فناء متسع غير مسقوف، يكون أكبر مساحة من الجزء المسقوف في المسجد (الحمام)، ويؤدي فيه المصلون الصلوات أيام الصيف والخريف ما عدا صلاة الجمعة والظهر والعصر فيؤدونها في الداخل نظرًا لحرارة الشمس.

5 – الحمام:

وهي التسمية المتداولة للجزء المسقوف من المسجد، وفيه تؤدَّى الصلوات لكونه الجزء الرئيس في المسجد، وله بابان أحدهما كبير باتجاه الضاحي لدخول المصلين، والآخر صغير بجانب المحراب، يسمى (باب السلام)، ويدخل منه خطيب الجمعة. وفي الحمام يكون المحراب (القبلة)، وهو عبارة عن بناء محدَّب الشكل، يتجه تجويفه نحو الخارج في منتصف الجدار، ويتسع للإمام فقط, وبجانبه المنبر المبني أو المصنوع من الخشب, وتكون للحمام مناور تساعد على التهوية والضوء.

6 – المآذن:

ويسمونها (منارات)، ومفردها منارة، وهي مبنى طويل أسطواني الشكل مزيَّن آخره العلوي بفتحات، أو عكوف صغيرة لتشكيل السقف, وتتجه المنارة إلى عنان السماء، وتكون أكثر ارتفاعًا من المسجد نفسه، ويؤدى فيها الأذان للصلوات الخمس. والمآذن الريفية الأقدم منها عبارة عن درج يصعد في آخره المؤذن، وما تلتها من منارات قديمة هي ليست بذاك الارتفاع الذي نشهده اليوم في مآذن مساجدها الحديثة، التي تكثر فيها مكبرات الصوت نظرًا لطلوع المؤذن إلى المستوى الأخير للمنارة ليؤذن لكل صلاة.

(2) توصيف الحصون والقلاع:

والحصون والقلاع تكون مبنية بالمواد الخام نفسها، التي بنيت بها المساكن والمساجد, إلا أن الحصن والقلعة يتكونان من أكثر من دور، وعادة ما يبنيان على هضبة مرتفعة، وهما مخصصان للتحصين، وتسيير الأمور، والدفاع عن القرية, وقد كان للريف نصيبه من الحصون والقلاع. ففي قرية تبالة يوجد الحصن الذي ما زال قائمًا إلى هذه اللحظة، ويسمى (حصن القعيطي) -كما هو مخطوط على بابه الرئيس- وتوجد بها القلعة التي بقيت آثارها إلى اليوم، وتسمى (قلعة ابن الشيخ علي), بينما في قرية معيان المساجدة تهدَّم حصنها المسمى (القفل)، وبقي منها بقايا من حصنين اثنين، يعتقد أنهما لآل بريك بسبب التسمية المتداولة, أما في قرية الحبس ما زالت بقايا الحصن موجودة فيها.

(4) توصيف الأكوات:

وواحدها (كوت)، وكلها مبنية من الطين الحمراء على شكل مدوَّر فوق التلال المحيطة بالقرى، وبعضها الآخر مبني على سطح الأرض المستوية، ويقال لها (نُوَب), وتكون الأكوات على دورين، ورقادها عبارة أعواد بعضها فوق بعض في إحدى الزوايا لتنتهي بفتحة لمرور الإنسان منها إلى الدور العلوي. ويقال إن فيها فتحات صغيرة ترى منها الكوت الآخر. وتستخدم الأكوات كنقاط مراقبة للحراسة، وللسكن أيضًا، وهي كثيرة العدد. ففي قرية معيان المساجدة ومحيطها يوجد فيها ما يقارب من عشرة أكوات, ناهيك عن أكوات تبالة والضارب باتجاه الشحر، التي تقارب هي الأخرى العشرة أكوات، وكلها ما زالت آثارها موجودة، وكلها تتشابه في شكلها، وفي موادها المستخدمة في البناء، وبالذات الطين الحمراء (القاصة), وللفائدة أن تعرف أن الكوت أصغر من الحصن والقلعة مساحة.

(5) توصيف المراتب:

ومفردها (مرتبة)، هي عبارة عن غرف صغيرة مبنية على المرتفعات من الحجر الصغير فقط والمترابط بعضه ببعض, ويبنى جافًا من غير ماء، أو خلط بطين أو جص، ويسمى هذا النوع من البناء محليًا بـ(الترييش)، وهي تستخدم لغرض شراحة الأرض المزروعة من الحيوانات والناس أيضًا.

(6) توصيف السقايات:

وتُبنى من الحجر والجص على سطح الأرض المستوية، وتسقف بعكف، ويكون مكان الماء مهوّى بفتحات من الاتجاهات الأربعة, وتشبه في بنائها الجزء العلوي لمنارة المسجد, وارتفاعها في الغالب لا يزيد عن المترين، وهي كثيرة الانتشار في الأرياف، وعلى الطرقات السالكة.

(7) توصيف العكوف الأرضية:

والبعض يسميها (المعَشّة)، وهي مبنية من الأحجار والجص على سطح الأرض، وفي مجرى السيول الصغيرة, يكون بأسفلها فتحات كبيرة لمرور السيل، ومن فوقها ساقية (عتم) بحسب عرض العكف؛ لري الزرع من المياه الطبيعية المتدفقة من العيون، وهي ما تشتهر بها الأرياف، وفوقها ينتقل المشاة من جهة إلى الأخرى المقابلة قاطعًا مجرى السيل.

(8) توصيف البوائك:

ومفردها (بائكة)، وهي مبنية من الطين (المدر)، وأحيانًا تُبنى بالطين مع الحجر، وتكون من دور واحد فقط، ولكنها تتميز عن المباني الأخرى بارتفاعها العالي, وهي متسعة المساحة، ولها باب واحد كبير يسمى (السدة)، وتقوم السقوف على قوائم طويلة تسمى (السواري)، ومفردها (سارية)، وليس بها عكوف، وإنما تسقف بأخشاب الميدع, وتُمدَّد على رأس السارية إلى الأخرى ثلاث من أقوى الأخشاب؛ حيث تُعصب بحبل؛ لوضع أحد أطراف أخشاب السقف عليها، وتسمى (قواسم)، ومفردها (قاسم), وتتهوَّى البائكة بالمناور القليلة.

وتستخدم البائكة كمستودع خزن، وورشة لأعمال التبغ (التنباك) من فرز، وتنسيق، وتحديد جودته، ودرجاته، ويسمونه (تصنيع)، ولا يوجد مبنى البائكة إلا في القرى أو المدن التي تشتهر بزراعة وإنتاج التبغ في حضرموت، مثل مدينة غيل باوزير، ومعيان المساجدة من أرياف الشحر.

(9) توصيف الجوابي:

ومفردها (جابية)، وهي عبارة عن حفر كبيرة تحفر في الأرض وتبنى جوانبها من الحجارة والجص، وترتفع قليلًا عن سطح الأرض، كما يجصص قاعها بدقة وإتقان لمنع تسرب المياه، ووظيفتها حفظ مياه الري؛ كون الماء المتدفق إليها عن طريق الأفلاج (المعايين) ينبع من العيون باستمرار ليل نهار، وهي كثيرة ومنتشرة في كل الأرياف الشحرية.

وكل واحدة منها تقريبًا على مساحة مربعة إجمالية (144 مترًا مربعًا)، أو تزيد وربما تنقص عن ذلك، ولكن هذا الرقم يكاد يكون متوسط مساحة الواحدة, والكثير من الجوابي ما زال قائمًا، ومنها ما اندثر وما زال آثارها باقيًا إلى اليوم.

(10) توصيف القباب والأضرحة:

والقباب التي نقصدها ما بُني كأضرحة للموتى، وهي مبنية من غرفة واحدة من المدر المجصص، أو من الحجارة والجص، وكلّها تجصص من الداخل والخارج, ويكون لها أشكال في أركانها العلوية كالأشكال التي تُبنى على المساجد، ولها باب صغير، وأحيانًا مناور من الأعلى, وبداخلها يرتفع بناء القبر نوعًا ما عن الأرض بالحجارة والجص، وهي خاصة وليست لجميع قبور الأموات, ولبعض هذه الأضرحة زيارات موسمية.