كتابات

د. سعيد الجريري

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 11 .. ص 77

رابط العدد 11 : اضغط هنا

منذ أن تفعّلت حاستي اللغوية، ثم حساسيتي تجاه الكلمات والتراكيب العربية، سواء ما كان منها في الشعر العربي القديم أم القرآن، كان لي مع المعجم العربي وقفات خاصة، وتأملات في تاريخ الكلمات وسياقاتها التعبيرية، وكثيرًا ما كنت، قبل الاختصاص وبعده، أفتش في الكلمة عن مضمراتها، وعن حمولاتها الثقافية والتاريخية، عبر تحولاتها من الحسي إلى المجرد، وكثيرًا ما وجدتني أكوّن عالمًا لغويًا خاصًا بي في تلقي المعاني والدلالات ليس بالمعنى المجازي أو الدلالة الشعرية، ولكن بمعنى تكوين معجم سرّي يكون لمفرداته حساسيتها الخاصة أيضًا في تشكيل وعيي الخاص بالقيم إنسانيةً كانت أم أخلاقية، أو تخزين المنتقى منها في أعماق اللاوعي اللغوي، بحيث تفزّ مؤثراتها في اللحظة المناسبة لتكون مصدًّا لغويًا أكثر فاعلية من غيره، من حيث إن الإنسان كائن لغوي بالدرجة الأولى.

جملتا العنوان تضمران بينهما جملة محذوفة بلاغيًا، على تخيل استفهام مضمر، إجابته مؤكدة بإنّ، ليستقر تركيب العنوان على فعل الاستخذاء. والاستخذاء إحدى المفردات التي تتردد في ذاكرتي اللغوية كلما حزبني موقف مستخذٍ هناك أو هناك، وما أكثرها، حتى بتّ أرى أن الكلمة ينبغي أن تكون جزءًا من معجم اجتماعي يفكك مفاعيل انسراب الاستبداد عبر اللغة. يروى أن الأصمعي شك في لفظ (استخذى) وأحب أن يتثبت أهي مهموزة أم غير مهموزة؛ فقال لأعرابي: أتقول استخذيت أم استخذأت؟ فقال الأعرابي: لا أقولها. فقال له الأصمعي: ولم؟! فقال الأعرابي: لأن العرب لا تستخذي.

الاستخذاء في اللغة هو الخضوع، والاستجداء قرينه المجانس في متلازمة الدلالة والفعل، وهما معًا يمسخان الذات التي تتخذهما إهابًا، كرهًا أو اختيارًا. ومن يتأمل الاستخذاء في المعجم العربي، يهُلْهُ ما وثّقه القدماء من إشاراتٍ جديرة بالتدبر والتفكر، جدارتها بأن تكون في منظومة تشكيل الوعي بما يسمو بالذات الإنسانية ويحررها من ذلٍّ ومسكنةٍ يتم مراكمتهما بالترويض حينًا وبالتدجين أحيانًا. فـ(استخذى) فعل مزيد يحيل إلى الخضوع والذل والضغف والانقياد، وعلى تماس معه نجد الفعل الثلاثي (خذِيَ) مرتبطًا بالأذن، مثلًا، فيقال: خذِيَت أذنُه: استرخت من أصلها، وانكسرت مقبلةً على الوجه، يكون في الناس، والخيل والحُمُر، خِلقةً أو حدثًا. ومن ألقاب الحمار: خُذَيّ.

لا أذكر متى وقرت كلمة الاستخذاء في أذني، لكني أتذكر أن العقاد كان دليلي إليها، أول مرة، في كتابه (هتلر في الميزان)، إذ ألصق فعل الاستخذاء بالمتغطرس حين تصدمه القوة من سواه، إلا أن الاستخذاء في نسخته العربية حالة خاصة؛ لأن مساقات الاستخذاء يتداخل فيها الاجتماعي والثقافي والديني ثم السياسي، كأنما هناك استراتيجية عامة لإنتاج كائنات استخذائية، سواء ما كان منها في رأس الهرم أم في قاعدته، ليتبادلا فعل الاستخذاء ورد فعله، في منظومة استبداد اجتماعي وسياسي مسلفنة، ينساق فيها المستخذي والمستخذى معًا إلى عدميّةٍ محفوفةٍ دروبها بالأزمات، حتى تغدو الإدارة بالأزمات بديلًا عن إدارة الأزمات وحلها، فيستخذي لها من يستخذي، طوعًا أو كرهًا، ويأبى من يأبى.

وإن يكن (الاستخذاء) من الكلمات الضاربة في أعماق المعاجم، غير متداولة في اللغة اليومية، وينوب عنها الخضوع والذل مثلًا، إلا أن كلًا من الكلمتين المرادفتين البديلتين لا تؤديان دلالة وإيحاء الاستخذاء وما يحف بهما من تصوير كاريكاتيري للذات المستخذية. فالخضوع قد يكون في دلالة دينية ما إمعانًا في الرفعة، فبقدر خضوع المؤمن لربه فإنه يرقى مراقي أعلى. وكالخضوع الذل فإن خفض جناح الذل للوالدين من علامات البر والإحسان في السياق الديني وهو أحد مصادر تكوين المجتمع ثقافيًا.

لكن الاستخذاء، بدلالة حروف الزيادة في تصريفها (الألف والسين والتاء)، تتضمن سعيًا ما من المستخذي نفسه، إلى أن يذل وينقاد لغيره، فلا تؤدي معناها أي كلمة مرادفة، مهما يكن لها من استغراق في سحق الذات المتصفة بها. غير أن المستخذي خارج اللغة لا يلصق به الخضوع، وإنما تتداعى عليه كالذباب والزنابير صفات أخرى كالانتهازية والأنانية والخذلان وما جاورها من معانٍ في معجم الانحطاط الأخلاقي، مهما يكن للمستخذي من مهارات شخصية في التمويه والتقمص والادعاء. فهو هشّ وإن يكن حاكمًا مستبدًا مثلًا، أو جنرالًا مدججًا بنياشين الوهم، أو واجهة اجتماعية أو سياسية أو ثقافية في منظومة النسق الاستخذائي الذي من مهيمناته العامة النفاق الاجتماعي، والشيزوفرينيا، والبراغماتية الهجين، والميكافيللية العرجاء.

وعَودًا على عنوان، فلا أسف على مستخذٍ، اتخذ الاستخذاء منهجًا وأسلوب حياة، حتى تبلد إحساسه فلم يعد يشعر بحموضة الذل والخضوع والهوان. وإن يكن الإنسان كائنًا لغويًا، فإن كائنيته اللغوية تلك لا تعني شيئًا إن مس إحساسه خلل تقني، فهان على نفسه ثم هانت نفسه على الآخرين، و”من يهن يسهل الهوان عليه”، بتعبير المتنبي.

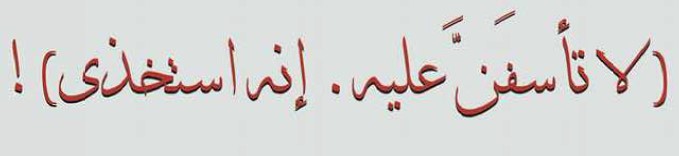

(لا تأسفنَّ عليه. إنه استجدى)! ليست مما اقتبسته من كتاب أو مقال أو قصة أو رواية أو قصيدة، ولكني وضعتها عن عمد بين قوسين، لإحساسي بأن في الصياغة تناصًا ما مع تعبير تراثي، ربما يستدعي صيغة قرآنية، كما ورد عن فرعون في سورة طه، لكن ما يبدو لي أن تركيب العنوان يستدعي من التراث فاعلية الرفض، فمن تمل نفسه صاغرةً إلى استخذاء لأيّ كان، فإنما هو غير مأسوف عليه، لأن في قائمة المستخذين من لهم في نفوسنا منازل، تنازلوا عنها، ولم يبقوا لنا سوى أن نأسف عليهم، لكن لا وقت مأسف، ولا عزاء للمستخذين.