بين النقد الثقافي، والنقد الحضاري (عربيًّا)

نقد

د. زهير برك الهويمل

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 11 .. ص 104

رابط العدد 11 : اضغط هنا

أولًا: النقد الثقافي:

لم تكن قضية (موت النقد الأدبي) -التي أعلنها عبدالله الغذاميُّ – خطوة رئيسة إبّان تنظيره لقيام مشروعه النقدي الجديد (النقد الثقافي)، لم تكن مجرّد ذريعة بارزة، يستقوي على مجابهتها المجابهون لمشروعه النقدي، في أطروحاتهم المعارضة، ويستجلبون بها آذانَ الوعي النقدي الحديث وعقوله، في الوطن العربي، ويستميلونها نحو منهجهم، إطلاقًا لم تكن كذلك، كما يظنّ القارئ لهذه الأطروحات، قبل دراسة المشروع الغذامي الحداثي، بل إنّ الأمرَ مصرّحٌ به من لدن الغذاميِّ نفسِهِ في تنظيره لمشروعه الجديد حين يقول: »وبما إنّ النقد الأدبيَّ غيرُ مؤهّلٍ لكشف هذا الخلل الثقافيِّ فقد كانت دعوتي بإعلان موت النقد الأدبي، وإحلال النقد الثقافيّ مكانه، وكان ذلك في تونس في ندوة عن الشعر عقدت في 22/ 9/ 1997م، وكررتُ ذلك في مقالةٍ في جريدةِ الحياة (أكتوبر 1998م)«(1)، ويعني الغذاميُّ بالخللِ الثقافيِّ خللَ الأنساق الثقافيةِ التي تتبدّى بمستويين، هما: النسقُ الخطابيُّ الإيجابيّ في تجليهِ والذي يُبطنُ نسقًا آخر سلبيًّا، يكشفُ النقد الثقافيُّ ذلك الجوهرَ السلبيَّ المغطّى بالإيجاب، وهو أمرٌ يعجزُ النقد الأدبيُّ -المتوقفُ عند دراسة الحيزِّ الجماليّ للنّص الأدبيِّ- أن يكشفَهُ، فيتبدّى المتنبي الشاعر العظيم -بالنقد الثقافيِّ ومن خلالِ كشفِ الأنساقِ الثقافيةِ المضمَرة لنصوصِهِ- شحّاذًا، ويظهرُ أدونيس رجعيًّا متخلفًا، من منظورٍ غذاميٍّ في مشروعِهِ الجديد.

لكنّ الغذاميَّ لعلمِهِ بصعوبةِ تقبّلِ هذا المشروع، وهذا الإعلان على وجه الخصوص (موت النقد الأدبي) على المستوى العربيِّ سلكَ مسلكين:

أولُهما: قيامُه بتبرير مقصدِهِ بموت النقد الأدبي، قائلًا: »وليس القصدُ هو إلغاءُ المنجزِ النقديِّ الأدبيِّ، وإنَّما الهدفُ هو في تحويل الأداةِ النقديَّةِ من أداةٍ في قراءة الجماليِّ الخالصِ وتبريرِهِ وتسويقه بغض النظر عن عيوبهِ النسقيَّةِ، إلى أداةٍ في نقدِ الخطاب وكشف أنساقِهِ، وهذا يقتضي إجراءَ تحويل في المنظومة المصطلحية…«(2)، من هنا يكون إعلانُ موتِ النقد الأدبيِّ آليةً إجرائيةً تحويلية مصطلحية تُعيدُ صياغةَ وتشكيلَ المصطلح؛ نتيجةً لتغيّرِ الآليةِ التي يُمارسها ذلك المصطلحُ في مشروعِ النقد الثقافيِّ تجاه الأنساق الثقافية العربية، تضامنًا مع وجهةِ الحداثة لتكونَ مشروعًا في النسقية والشعرنةِ متجاوزةً الوقوفَ عندَ حدِّ اللبوس الجماليِّ للأنساقِ العربية الثقافية، المتسربة فيه بوساطةٍ وشفاعةٍ من الدرس البلاغيِّ، والنقد الأدبيِّ على تعبير الغذاميِّ.

ثانيهما: حشدُ التأييد والدّعمِ الأكاديميِّ -من الوجهة الحداثيةِ المتقدمةِ عربيًا (المغرب العربي)- لهذا المشروع الحداثيِّ، الذي مثلما يتطلبُ جُرأةً في الطرح، يتطلّبُ كذلك تأييدًا، ممّن يسميهم الغذاميُّ (العقول الفاعلة) حيثُ بدأت تلك النقاشاتُ الممهّدة لبزوغِ النقد الثقافيِّ في الرباط في 26/ 4/ 1999م، وتحديدًا في (جامعةِ محمد الخامس)، مع أساتذة شعبةِ اللغة العربيةِ، وأساتذة شعبة الفلسفة، في كلية الآداب(3).

يرى المشروعُ الغذاميُّ: أنّ الأدبيّةَ قد أُشبِعت دراسةً من قِبل ما يسميه المدرسة النقديَّة الجماليةَ الرسميةَ، لذا نجدُهُ يتساءلُ -وهو يبرّرُ لظهور المشروعِ الجديد (النقد الثقافيِّ)- عمّا إذا كان في الأدبِ شيءٌ آخر غير الأدبية؟(4)، وهو يعني بغيرِ الأدبيِّ: (الثقافي) هنا؛ لأنّ المؤسسةَ النقديةَ الرسميّة لم تقم بتحريرِ مصطلح (أدبيّ) و(أدبيّة) من قيدِ تصوّرها كما يَنصُّ قائلًا: »… بحيث يُعاد النظر في أسئلة الجماليِّ و شروطِه و أنواعِ الخطاباتِ التي تمثله؛ هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى لا بُدَّ من الاتجاه إلى كشفِ عيوبِ الجماليِّ، والإفصاحِ عمّا هو قُبحيٌّ في الخطاب، وإن كان لدينا نظرياتٌ في الجمالياتِ فإنّه لا بُدّ أن نوجدَ نظرياتٍ في (القُبحيات) أي: في عيوب الجماليِّ وعِلله…«(5)، وهذه هي وظيفةُ النقدِ الثقافيِّ في حدِّ ذاتها؛ تنطلقُ إلى نقدِ الثقافة من الأنساقِ الخطابيَّةِ للنَّص الأدبيِّ مُتعدّيًا ومتجاوزًا نسقَ الجماليِّ -كونَهُ مستهلَكًا من لدُن مؤسساتِ النقد الأدبيّةِ الرسمية منذ قرون- وصولًا إلى الثقافيِّ الخفيِّ وراء تلك الأنساق الخطابيّة، بوصفِهِ مُغايرًا للمتبدّي الجماليّ، يقومُ النقد الثقافيُّ بكشفِ جوهرِهِ وتعريةِ كنهه القبيح، فيُضحي المتنبي الشاعرُ العظيمُ بالنقد الثقافيِّ شحاذًا متسوِّلًا، وأدونيس الحداثي يصيرُ به رجعيًّا متخلفًا -كما أسلفنا- مُتّهِمًا الأداةَ النقديةَ الأدبيّة بأنّها كانت منذ قرونٍ تُسوِّقُ للجمالِ وتفرضُهُ على المستهلِك الثقافيّ(6).

بما إنّ الغذاميَّ ينطلقُ في مشروعِهِ من النّصِ الأدبيِّ والأنساقِ الثقافيةِ فيه فهو يُوسّعُ من دائرةِ النّص الأدبيِّ مُخلِّصًا إياه من حِدّه المؤسّساتي، قائلًا: »فإنّ كلَّ ما هو دالٌّ فهو لغةٌ وخطاب تعبيري، سواءً كانَ حركةً أو فعلًا أو هيئةً أو نَصًّا، كلّ ذلك أنظمة في الخطابِ؛ لذا فلا وجه للتمييز بين خطابٍ راقٍ، وآخر غير راق، خاصّةً ونحن نُلاحظُ أنّ غيرَ المؤسّساتي هو الأكثر تأثيرًا وفعلًا في الناس…كالنُّكتة والأغنية والإشاعة…«(7).

وكأنّ الغذاميَّ يُفصحُ عن وظيفةِ مشروعِهِ: بأنّني في النقدِ الثقافيِّ لا أنقدُ الأدبَ، وإنما أنقدُ الثقافةَ التي تختبئُ وراءَ هذا الأدبِ، وإن كانَ الانطلاقُ من النَّص، لكنْ عبرَ أنساقٍ ثقافيةٍ تُوصلُ التقصِّي والتتبُّعَ إلى ما وراءَ الأدبِ في الأدب، أي: ينظرُ إلى النَّصِ بوصفِهِ حادثةً ثقافيةً، وليسَ مُجتلىً أدبيًّا حسب.

وإن كانَ المجابهون -من النقادِ- للمشروعِ الغذاميِّ كثيرين، إلا إنَّ التطبيقَ المدلّلَ على قبول المشروعِ فعلًا -من لدُن مؤيّديهِ- كفيلٌ بأن يجعلَ منه مشروعًا فارضًا ذاتَهُ في الواقع النقديِّ العربيِّ والأكاديميِّ، حيثُ أصبح النقادُ يرون فيه وسيلةً للكشفِ عن حِيلِ الثقافةِ من خلالِ أنساقها المضمرةِ، فتزاحمت الدراساتُ النقديّةُ العربيّةُ الآخذةُ بمنهجيَّةِ النقد الثقافيِّ، فأسَّس لنفسِهِ أرضيّةً ممتدّة مناكبها على مستوى الوطن العربيِّ الكبير، حتّى أضحى منهجًا إجرائيًا قويمًا في وجهِ تياراتِ المجابهةِ العربيةِ المتنوعة.

لم يكن النقدُ الثقافيُّ الذي دعا إليه الغذاميُّ هو ذاته النقد (الحضاريّ)، وإن كانَ يقتربُ منه ويتقاطعُ في البُعد النظريِّ، لعلَّ العامليَن الجغرافيَّ، والأيديولوجي، قد أسهما إسهامًا كبيرًا في عدمِ انفتاح مصطلحِ وحدِّ النقد الثقافيِّ الغذاميِّ، ليحوي النقد الحضاريَّ، لما للجانبينِ السياسيِّ والأيديولوجيِّ من تشكيلٍ وحضورٍ كبيرينِ في قيامِ النقد الحضاريِّ، وإن كان الغذاميُّ لم يُصرّح بالنقد الحضاري بمسمّاه، في مشروعِهِ الشهير، إلا إنّه يَبرزُ في سياقاتِ تعبيرِهِ ضمنًا، فتقرأُه في أقوالٍ، من مثل: »ولئن كان القولُ اقتصر في هذا الكتاب على الخطابِ البلاغيِّ، فهذا لا يَعني بحالٍ أنّ الخطاب العقلانيَّ العربيَّ، والمعاصر تحديدًا، قد نجا من النسقيّةِ والتشعرنِ، وهذا مبحثٌ سنخصّص لهُ دراسةً تتوفرُ عليه في كتابٍ يلحقُ هذا الكتابَ، إن شاء الله«(8)، وكذلك تقرأُ النقدَ الحضاريَّ في قولِهِ: »منذُ هذهِ الجهود وأخرى مثلها والاكتشافاتِ من داخلِ الفعلِ النقديِّ كانت الدفعةَ القويةَ إلى مرحلةِ (المابعد) النقدية، حيثُ (التاريخية الجديدة) و(النقد الثقافي) متأسسةٌ على نقد ما بعد البنيوية وما بعد الحداثةِ وما بعدِ الكولونيالية«(9). وقد جسَّدت تلك الإقراراتُ -من لدن الغذاميِّ- برهانًا منه على التفريق بين النقدين الثقافي والحضاري.

في الأخيرِ يُلخّص الغذاميُّ توظيفَ مشروعِهِ بأنّه يتَّجهُ إلى كشفِ حِيلِ الثقافةِ في تمريرِ أنساقها تحتَ أقنعةٍ ووسائل خافية، أبرزها: (الجمالية)(10).

لكنَّ هذا المشروعَ الغذاميَّ تتوّجهُ نحوَهُ العديدُ من تساؤلاتِ المجابهين، ولعلَّ أبرزَ تساؤلين يقدمُهما بحثنا: كيف سيتعاملُ هذا المشروعُ مع دراسة النصوص المقدسة؟ فهل يمكن أن يضمرَ أنساقًا قبحية؟!

وإذا كان لتطبيقه -كما يرى الغذاميُّ- ينبغي أخذ نصٍّ عام أو جماهيريٍّ كشرطٍ من شروط تطبيق منهجِهِ(11)، حتّى يتسنَّى بيانُ أنساقِهِ بوضوح، كيف يتمُّ التعامل مع النّصوصِ التي لا تتسم بسمةِ الجماهيرية، والشهرة؟ لا سيَّما وأنّ النقدَ الأدبيَّ قد مات على حسب إعلانه؟!

ثانيًا: النقد الحضاري:

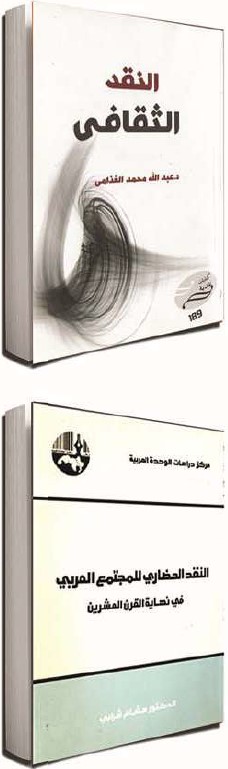

إذا كان الغذاميُّ هو المنظّرُ والممارِسُ للنقد الثقافيِّ العربيِّ، فإنَّ الراحلَ الفلسطينيَّ هشام شرابي هو المنظّر العربيُّ للنقد الحضاري، بمسمّاه وآلياتِ إجرائه، على الرّغم ممّا شهدتهُ الساحةُ العربيَّةُ منذُ النِّصفِ الثاني من القرنِ العشرين من الاشتغالِ في قضيّةِ النقد، حيثُ يتبدَّى الوعيُ النقديُّ عندَهُم في أعمالٍ رئيسةٍ تُمثلُ صحوةً نقديَّةً جديدةً تتجاوزُ واقعَها إلى ما هو مأمولٌ يتجلَّى ذلك بدايةً في كتابِ علّال الفاسي (النقد الذاتي) 1952م، وعبدالكبير الخطيبيّ في كتابه (النقد المزدوج) 1980م، ومحمد الجابري بكتابه (نقد العقل العربي)، ولعلَّ كتاب (نقد العقل العربي) لمحمد عابد الجابري، هو ما حفّزَ جورج طرابيشي أن يؤلفَ (نقد نقد العقل العربي) 1998م.

إنّ الأمرَ الذي غذَّى هذِهِ المدرسةَ النقديّةَ الجديدة، وأسبغَ عليها مضمونًا جديدًا، هما حدثان رئيسان، الأول: الحركة الطلابية العالمية. ثانيهما: هزيمة عام 1967م، كما يرى هشام شرابي، فتبعَ هذين الحدثين إعادةُ نظرٍ جذريةٌ للافتراضاتِ والمنطلقاتِ الفكريّةِ السائدة، وإعادة تقويمٍ للأهداف والقيم، الأمرُ الذي أدّى إلى الانتقالِ من السيكلوجيةِ الفرديةِ، إلى التركيزِ على البنية الاجتماعيةِ بتركيبِها السياسيِّ والاقتصاديِّ، وما يترتَّبُ على ذلك من تغييرٍ جذريٍّ في أساليبِ الكتابةِ، وموضوعاتِ البحوثِ، فخفَّ الاهتمامُ بالاتجاهاتِ الأكاديميّةِ والأدبيّةِ -على حد رأي شرابيّ- وازداد الإقبالُ على النقدِ الاجتماعيِّ وقضايا التحوّلِ الحضاريّ(12).

وظيفة النقد الحضاريّ:

لقد أسَّسَ الراحلُ هشام شرابي منهجيّةَ النقدِ الحضاريِّ العربيّ في كتابِهِ (النقد الحضاريّ للمجتمع العربي في نهاية القرن العشرين) 1990م، حيثُ يشرحُ شرابي في هذا الكتابِ سياسةَ منهجِهِ النقدي، بأنها مهمة (اجتماعية/ سياسية) في المقامِ الأوّلِ ترمي إلى الفعلِ في الواقعِ من خلال تغيير وعيِ الواقع، أي: من خلالِ بلورةِ مفاهيم وصيغ فكرية تُخلخلُ الخطابَ السائد الذي يحجبُ الواقعَ ويُموّه حقيقتَهُ فتقيم بوجهِهِ خطابًا مضادًّا يكشفُ حقيقتَه ويحدّدُ طرقَ ووسائل تغييره(13).

وإذا افترضنا أنَّ النقدَ الثقافيَّ ما زالَ مُنشغلًا -في مفهومِه النظريِّ وممارساتِهِ- بالظاهرةِ الإبداعيةِ فإنّ النقدَ الحضاريَّ لا يستبعدُ الظاهرةَ الإبداعيةَ والفكرية كليّةً في سياقِ انشغالاتِهِ ما دامت تتمحورُ تحت مسمّى الخطاب، فالخطابُ وإن وُسم بأنّهُ اجتماعيٌّ/ سياسيٌّ -كما تقدّم- فهو ينفتحُ -تحتَ سقفِ الاجتماعيِّ والسياسيِّ- على الخطابِ الفكريِّ، والديني، والأدبي، و… وكلِّ خطابٍ عامٍّ مهيمنٍ يُفضي في نهايةِ الأمرِ إلى مرجعيّةٍ سياسيّةٍ في المقام الأول.

إنّ القارئَ بعمقٍ لكتاب (النقد الحضاري) لهشام شرابي، لا يتوانى من استنتاجِ أثر سُلطة كتابِهِ السابق: (النظام الأبوي، وإشكالية تخلف المجتمع العربي) عليه بل رُبّما لم يكن مخطئًا إذا ما عدَّهُ جزءًا مكمِّلًا من أجزائِهِ، فقد ظلَّ نقدُ النظامِ الأبويِّ حاضرًا في (النقد الحضاري) حتى نهايته، مثلما افتتحه به، وهو يفصح عن طبيعة نقده الحضاري قائلًا: »لا نقصدُ بالسلطةِ الأبويَّةِ سلطةَ الأبِ البيولوجيّ وحسب (أي السلطة الأبويّة داخلَ العائلةِ التي تقوم بدراستها سوسيولوجيا “الجماعات الصغيرة”) بل السلطةَ المنتشرةَ في البنيةِ الاجتماعيةِ المتمثلة بالنموذج الأبويِّ، والنابعةَ منه والمتجسدةَ في علاقاتِ المجتمع وحضارتِهِ ككل«(14).

أما التغييرُ الجذريُّ الذي ينبغي على النقد الحضاريِّ أن يمارسَهُ فهو ليس بالضرورة “انقلابًا” أو “ثورة”، على النمط القديمِ الفاشل، بل هو عمليةٌ أعمقُ وأخطر من ذلك، كما يراها شرابي هي: «عملية انتقالٍ شاملٍ من نظامِ الأبويَّةِ (نظام الأبويّة المحافظة، ونظام الأبويّة المستحدثة على السواء) إلى نظام الحداثة، وذلك على صعيد الدولة كما على صعيد الفكر، على صعيد الاقتصاد، كما على صعيد المجتمع والحضارة ككل…»(15).

من خلال كتابات شرابي، تقرأُ أنّ الرجلَ يعزو تخلُّفَ المجتمعِ العربيِّ؛ إلى الركون للسلطة الفوقية (الأبويّة) بشتّى تجلياتها، لذا كان لزامًا أن يعيَ هذا الأمر الفكرُ العربيُّ، ويُوجّهُ المثقفُ العربيُّ نحوَه نقدَهُ الحضاريَّ، فكانَ عليه أن يتخلصَّ أولًا من هذه السلطة (الوعي البطركي) بتوصيفه، فهو يرى أنّ المثقفَ العربيَّ حين يستسلمُ لسلطةِ الأب أو الأخ الأكبرِ معتقدًا أنّه يمكن التعامل مع ذلك وفقًا للحدود السياسيّة والأيديولوجية، إنّما هو يشاركُ في عمليةِ الإخضاع السياسيِّ والأيديولوجي الذي يُفرَض عليه(16).

وحتّى يستطيع الفكرُ العربيُّ استئصال (الأبوية) -بشتّى علائقِها السلطويّة الموروثة- من مجتمعه، لا بُدَّ من تحقق النقد الحضاريِّ بشقّيهِ النظري والممارَس، »إنّ النقدَ الحضاريَّ يُشكّل الشرط الأساسي لعمليةِ التغيير الاجتماعي، وهو الخطوةُ الأولى لأيِّ حركةٍ اجتماعيةٍ جدّية ترمي إلى استئصال الأبويّةِ من مُجتمعنا، إلى السير به نحو مستقبلٍ آخر يُقرِّرُهُ أبناؤه لا المتسلطون عليه أو القلة المنتفعة منه« (17).

ولعلّه ومن منظورٍ شرابيٍّ، كانت السلطة الأبوية (البطركية) والتي هيمنَ نقدُها على معظم مادّة كتابيه (النقد الحضاريّ) و(النظام الأبويّ) في المجتمع العربي، لعلّه بعدَ هذا الجهدِ من التقصّي يصلُ إلى أنّ استئصالَ هذا الفكر عربيًّا ينتجُ عنه ثلاث ثمراتٍ؛ هي في مجملها تحقق جزءًا كبيرًا من أهدافِ النقد الحضاريّ عربيًا، لذا كانت هي من صميمِ ما يرمي إلى كشفِهِ النقد الحضاريُّ في العقد الأخير من القرن العشرين: هي (الحداثة، قضية المرأة، القوى والحركات الاجتماعية)(18)، الأمر الذي يفتحُ من ميدانِ النقد الحضاريِّ على مجالات الفكر، والمجتمع، بالإضافة إلى الوظيفة الرئيسة (السياسية)، ربّما لأنها تتجلّى في المقامِ الأوّل، وتسهّلُ بدورِها في تحقق الأخريين.

إذن حتّى يتحقّقَ الكشفُ الذي يمارسُهُ النقد الحضاريُّ في هذه الظواهر الثلاث التي حدّدها هشام شرابي، لا بُدَّ أولًا من التخلّص من (النظام الأبوي)، وهو أمرٌ يتطلّبُ إعادة النظر في الفكرِ العربيِّ برُمّتِهِ، والعقل العربي، وطرائق تشكّلِهِ وفقًا لدراساتِ أنظمةِ المعرفة العلمية المحايدة والمجرّدة من الجهوية الأيديولوجيّة، أو السياسيّة، تأسِّيًا بما هو معروفٌ عِلميًا بالمنهج “الأيبيستيمولوجيّ” بُغيةَ الوصولِ إلى نتائج عقلانيةٍ منطقيّة مجرّدة.

وفي ختام التعريفِ بالمنهجين (النقد الثقافي) بريادة عبدالله الغذامي، و(النقد الحضاري) بريادة هشام شرابيّ، يُمكنُ أن نخلصَ إلى:

- إنّ النقد الثقافي: اهتمّ بدراسةِ الأنساق الثقافيّةِ منطلقًا من النّص الأدبيِّ بوصفِهِ الواسع لكلِّ تجلياتِ الشكلِ اللغويِّ، لذا كان مجاله أدبيًّا في المقام الأول.

- النقد الحضاريُّ أوسع مجالًا حيثُ اهتمَّ بنقدِ الفكرِ والوعي، ويعملُ على خلخلةِ النظام السائد بعمومِهِ، حيثُ يَتجلّى البُعدُ التراثيُّ في كلمة “الحضاريّ” وعلاقة التأثير والتأثر بالواقع، لذا كان التطبيقُ فيه فكريًّا، ومجاله فسيولوجيا إنسانيًّا تاريخيًّا، تهيمنُ عليه علاقةُ الوعي الفكريِّ بين الموروثِ والتحديث، وآلية تشكّلِ النمط الحداثيّ.

- كلا المنهجين (النقد الثقافي) و(النقد الحضاري) ينطلقان من زمنِ ما بَعدَ الحداثةِ الألسنية والبنيويةِ، وكلاهما يشتركانِ في نقدِ أنماط الهيمنة.

- يمثّلُ النقدُ الثقافيُّ مشروعًا متكاملًا تنظيرًا، وتطبيقًا، بكُلِّ معالمِهِ الاصطلاحية والإجرائيَّة، بينما النقد الحضاريُّ ما يزالُ يكتنفُ إجراءه كثيرٌ من الغموض، أو عدم تقنين التشريع، إن جاز التعبير.

- يُمكنُ أن يشكّلَ النقدُ الثقافيُّ منحًى مهمًا من مناحي النقدِ الحضاريِّ، باعتبار أنّ الأنساقَ الثقافيَّةَ التي يتناولُها تقومُ على آليةِ المجابهةِ بين المضمرِ والمتجلّي، وهي بالضرورة تعكسُ جوانبَ حضاريةً في أنساقٍ معينة، فيكونُ نقدًا حضاريًّا مصغَّرًا على مستوى النّص الإبداعيِّ ذي الصبغةِ البلاغية.

- النقدُ الثقافيُّ يُعالجُ أنماطًا في قوالب أدبيَّةٍ، أضيق ميدانًا، ومنهُ أيسر تطبيقًا، كما يتجلّى فيه استهدافُ شخوص المبدعين على حساب إبداعهم بادّعاءِ تتبُّعِ الأنساقِ الثقافية، بينما يمتدُّ ميدانُ النقدِ الحضاريِّ إلى وجهاتٍ أيديولوجيةٍ وسياسيّة وإنسانية، متشعبة.

- النقد الثقافيُّ دعا له -عربيًّا- وشرعنَهُ وطبّقهُ ناقدٌ أدبي (د. عبدالله الغذاميُّ)، بينما النقد الحضاريُّ دعا له مفكّرٌ تاريخي (د. هشام شرابي)، ربما هذا إيذانٌ ببدايةِ الاتجاهِ النقديِّ والفكريِّ، بل لم نكن مبالغين إذا ما قلنا والعلمي إلى المدارس الإنسانية والأنظمة المعرفية (الأيبيستيمولوجية).

الهوامش:

(1) النقد الثقافي، عبدالله الغذامي: ص8، ط(6)، 2014م، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب.

(2) السابق: الصفحة نفسها.

(3) ينظر: السابق، ص5.

(4) ينظر: السابق، ص57.

(5) السابق، ص59.

(6) ينظر: السابق، ص60.

(7) السابق، ص61.

(8) السابق، ص9.

(9) السابق، ص14.

(10) السابق، ص77.

(11) السابق، الصفحة نفسها.

(12) ينظر: السابق، الصفحة نفسها.

(13) ينظر: النقد الحضاري للمجتمع العربي، في نهاية القرن العشرين، هشام شرابي: ص52، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان.

(14) ينظر: السابق، ص16.

(15) السابق، ص11.

(16) ينظر: السابق، ص16.

(17) السابق، ص11.

(18) ينظر: السابق، ص10.