نقد

د. زهير برك الهويمل

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 12 .. ص 78

رابط العدد 12 : اضغط هنا

بين يدي القراءة:

لا الشعر يستأذنك ولا السرد الأدبي الجميل حين يلج وجدانك نفاذًا، فتحيا تفاصيل حوارات دراماتيكيته، أو تراجيديته، أو ملهاته، أو مأساته، أو حياة شعريته بكافة أنماطها، بل ينفذ إليك ولا تجدك إلا جزءًا أصيلًا من عالمه من حيث لا تدري، وقد تدري فتمدّك درايتك استرسالًا، وانبعاثًا إلى الحضور العميق لتفاصيل مبادلته التفاعلية من وإلى الآخر، أو من طرفٍ جغرافي إلى آخر غيره، يمكن أن نوجز وصف تلك الحالة، بقولنا: يسرقك النّص إلى عالم يضيف إلى عوالمك الفكرية والروحية على حدّ سواء، وقد يصحّح أحيانًا مفاهيم كانت تتمترس لدى قناعاتك بغير ما كان ينبغي عليها أن تكون، حينها يكون الأدب بشكله العام مصححًا، ومقومًا بالإضافة إلى الكم الهائل من حالات الوجد التي يبثها في حنايا الروح وهي تعلو وتحلق بعيدًا، عن واقع ما قبل الولوج، فتتمنّى في كثيرِ حالاتٍ أن لو يكون كلّ الناس محلقين معك في ذلك الفضاء الرحب، والعالم السامي المنماز عن عالم المادّيات البشرية، التي تنغمس فيها ذواتنا صباح مساء، أتراه لهذا سما الإغريقيون بالشاعر إلى مقامات الألوهية في معتقدات فلسفاتهم؟!.

هكذا تبدّت الشعرية في نص (قلبها الضوئي) -الذي قرأته على صفحتي الفيسبوكية- ولم أكن أعلم أنه سيأخذني إلى بعيدٍ، أو سيسرق تتبعي للولوج إلى باطنه كلّ هذا التتبع، لكنه الأدب حين يُحكم قبضته على المتلقي فلا يترك له متنفسًا إلا من حرفه، ولا وجهة إلا وجهة مساره، فإذا بك تتغياه نحو العبور، فكانت بداية التتبع في تعليقٍ على النّص، بطريقة بدهية لا شعورية إلا شعور الأثر المبثوث من النّص إلى المتلقي، يمنح الله مَن أبدع من المبدعين موهبة خاصة ولغة مطواعة منقادة، وعائشة الحطّاب من هؤلاء، فإذا بي وأنا أقرأ تعليقي القديم على النّص -ذات استهلالٍ مفسبَك- أقرأ في الوقت ذاته لبناتٍ لقراءةٍ للنّص تكون أكثر عمقًا، الأمر الذي جعلني، أمنح استقرائي كامل الحرية إبحارًا في نصّ قصير مليء، بعيدة أغواره، بسيطة لغته، نازفة عاطفته في ثنايا تراكيبها اللغوية، لعلي أشفي بعضًا من غليل تعطشي، وأسهم بالقليل في ولوج القارئ معي نحو عمق النّص، وقبل هذا وذاك لعلي أعطي هذه الشاعرة من الإنصاف ما تستحق، وما يكون لها دافعًا لأن يظلّ بلبلُ شعرها مغردًا، إلى آفاق بعيدة محملة بثمارٍ يانعة قطوفها غير دانية، تجبرك أن ترتقي لسموها علوًا حتى تحظى بعطايا ذلك الثمر، لست من ذوي الباع الطويل في النقد، ولكنّها سطوة الأثر الأدبي لا تشعر معها من أنت، ولا مع نتاج مَن مِن الأدباء تتفاعل، فتجدك تستنفر عدة الإبحار، وينفذ تقصيك مع لغة النّص، تعيشه وتحيا تفاصيله، فتعود أنت الإنسان بعد تلك الرحلة تاركًا شقك الناقد، شقك الأديب، شقك الوجداني، مسافرًا مسروقًا مع تفاصيل كون النّص.

(1)

مع النّص:

الطلب (أقلني)، قناعٌ للطلب (أضئني):

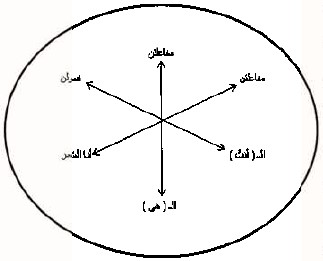

تحيا أحداث النّص وتتحرك وجهاتُها معتمدةً ثلاثة أقطاب خطابية، هي (أنا الشعر) والـ(أنتَ) المخاطَب، والـ(هي) صورة الموصوفة الغائبة، فعزّ ظهور الـ(أنا) بصفتها الصريحة، وإن كانت باكورة النّص قد أثرت حضورها البارز وهي تحتلّ مكانةً متنبّئية: (أنا الأولى…)، ولم يكن ذلك التغييب لها بعد هذا المثول الخصب تغييبًا وجوديًا بقدر ما هو إعفاء لتمشهدها الصارخ كما سيتجلّى لاحقًا، لتتقمّص نمطيةً من شأنها أن تُسهم في أداء وظائف تكاملية تخدم المستوى الشعري للنّص فلا تلبث أن تتبدّى وإن من وراء قناع.

أخذت هذه الأقطاب الخطابية تأخذ مكانَها من بنية المشهد الشعري للغة التصوير الذي يمْثل فيه المخاطَب مشاهِدا لصورةٍ منعكسة في مرآة تتحرك أحداثها مستلهمة أبعادها من ترسّبات الماضي، واستحضاره، أو من تنبّؤات المستقبل وحدسِ مثوله، فلم يبتعد هذا التمشهد عن افتتاح النّص، إذ تطالعك أبياتٌ ترسم من الـ(هي) مرآةً خارجية بعيدةً عن الـ(أنا) المتحدثة، تُري هذه المرآةُ المخاطَبَ ذاتَه الحقّة كما لم يَرها من قبل، مستندةً على قرائن تنطقُ بها منافذ الإدراك:

| حَبِيبَتُكَ الأخِيرَةُ مَحْضُ أُخْرَى | ||||

| طَرَقْتَ خَيَالَهَا وَأَدَرْتَ ظَهْرَا | ||||

| أَنَا الأولَى وَبَعْدِي كُلُّ أُنْثَى | ||||

| مَرَرْتَ بِبَالِهَا سَتَمُوتُ قَهْرَا | ||||

| عَلَيْكَ ذُنُوبُهَا إِنْ كُنْتَ تَدْرِي | ||||

| وَمِثْلُكَ بِالهَوَى المَجْنُونِ أَدْرَى | ||||

| سَتُبْصِرُ فِي قَمِيصِكَ كلَّ لَوْنٍ | ||||

| وَتَنْفضُ شَعْرَةً وَتَشُمُّ عِطْرَا | ||||

| وَتُنْكِرُ ظنَّها لأْيًــــــــــا بِلأْيٍ | ||||

| فَمَغْلُوبُ الهَوى بالعُذْرِ أَحْرَى | ||||

تلك الدلائل تقدّم الإصرار والترصّد لعلاقاتٍ يبصرها المخاطَب في مَشاهد مرآة الـ(هي) التي تحمل (أنا الشعر) كونترول تحكّم عرضها فتغيب (الأنا)، ولو لحين، بعدئذٍ تنطق صدمة الحق لدى المخاطَب مقرّةً بالذي كان منها.

تلك المرآة الصافية النقية بقدر ما تكشف للمخاطَب الحقيقة وتُريه الصورة جليةً، من مكان تجليه لها، وتجليها له، وهي تمرّر صورتَه في نواحي سطحها، تلمس فيه أنثى منفردةً مبثوثةً في أرجاء تكوّنه من السطح تدرّجًا نحو القرب ولوجًا حتى أغوار الباطن، كالآتي:

ستبصرُ في قميصكَ كلَّ أنثى ← وَتَنْفضُ شَعْرَةً ← وَتَشُمُّ عِطْرَا ← وتنكرُ ظنّها.

(مرئـــــــــــــــــــــي) ← (محسوس) ← (مشموم) ← (مُدرَك/ قلبي).

أبصرَتْ مفاتن ألوان تلك الأنثى في قميصه، ونفضتْ منه شعرةً من وصالٍ أوحد، وشمّت عطرها برائحة منفردة، تمامًا كانفراد (شعرة) و(عطرا) في لغتهما، فحاولت متجاهلةً كلّ تلك الدلائل والقرائن، (تنكر ظنّها)، وهي مرحلة إدراكية قلبية -كآخر ما تتوالى به الحواس ولوجًا نحو الباطن- ذلك الظنّ وإن حمل إيهامًا بالشك في لفظه إلا أنّه في حدّ ذاته يمثّل عين اليقين بالأخرى الأولى واحدة التعدّد، فلا ذنب لتلك المرآة الـ(هي) سوى البراءة التي بها أخذت تصغر وتتلاشى عن مادّيات الحقائق الملموسة التي مثلت لها وصولًا إلى مكمن الهوى والصدق والنقاء وكل المشاعر النبيلة وباعثها الأول (القلب)، ليضحي قبرًا لها، من ذلك المركز الموحش (قبرا) ينطلق يقين الحقيقة في محور الــ(هي) ليكون العنوان البارز للنص (قلبها الضوئي):

وَضِحْكَتُهَا البَرِيئَةُ سَوْفَ تُمْحَى وَيَغْدُو قَلْبُهَا الضَوْئِيُّ قَبْرَا

هكذا رأى المخاطَب المرآةَ وهكذا رأته حين تقابلا، فمثلما كانت هي مرآة له، كان هو مرآة لها ليتراءيا ويكوّنا دراماتيكية حيّة ثريّة في ذاتها، وأثرى في قراءة لغة التمشهد لدى القارئ، فإن يكن المخاطَب متفرجًا مشاهِدًا، لمشهد العرض، فهو مكوّنٌ وشخص أصيلٌ من شخوص مشهدٍ داخلي، يرى القارئ مجموعَهما، تمامًا كما يرى عملًا دراميًا يظهر شخوصه يتفرّجون على شاشة في مجلسهم تعرض دراما داخلية، بينما هم أصيلون في المشهد العام القريب لدينا نحن المشاهدين (القراء).

لذا كان العنصر الرئيس الـ(أنـتَ) المخاطَب هو البطل الذي ذهب النّص يقدّمه ويقرّبه بأسلوب الخطاب زلفى، في ثلاثٍ وثلاثين مرّة (33)، يحضر فيها ضمير المخاطَب (أنتَ)، على مدار النّص، ولم يبتعد بأسلوب الغيبة الـ(هو) ولا مرّة، كالآتي:

المخاطَب: حبيبتكَ/ طرقتَ/ أدرتَ/ مررتَ/ عليكَ/ كنتَ/ تدري/ مثلكَ/ وتنكرُ/ ستُهديها/ ستُسقطُ/ لتُضيفَ/ رافقتكَ/ أسمعتَها/ دموعكَ/ لحلمكَ/ طقوسكَ/ شهيَّ الظلمِ/ وهبتكَ/ أضئني/ هواكَ/ سيترككَ/ تجرجرُ/ وتنساكَ/ كأنّكَ/ ما صنعتَ/ جئتَ/ تسألهنَّ/ تحنُّ/ أشعلتَ/ أقلني/ هواكَ/ وعش.

ولم تظهر الـ(أنا) سوى ثمان مرات (8):

أنا الأولى/ وبعدي/ أضئني/ لأنّي/ أضأتُ/ أقلني/ فلستُ/ أطيقُ.

بينما تجلت الـ(هي) سبعًا وعشرين مرّة (27):

الأنثى الغائبة (الـ هي): حبيبتُكَ/ خيالها/ ببالها/ ستموتُ/ ذنوبها/ ستبصرُ/ وتنفضُ/ وتشم/ ظنها/ ستحملُ/ حزنها/ تمضي/ تقلّبُ/ ضحكتها/ قلبها/ قصيدتها/ سواها/ رافقتكَ/ أسمعتَها/ مسحتْ/ حفرتْ/ أتثقلها/ أيعجبها/ لهنَّ/ تسألهنّ/ ضحكن/ صفحن.

التحم المخاطَب الـ(أنتَ) بالغائبة (الــ هي) منفردة ومجموعة في خمسة تراكيب (5)، تتصدر هي ثلاثة تراكيب -في إيحاءٍ بحرص جانبها على الوصال- وهو يتصدر تركيبين كالآتي: (حبيبتك) (رافقتك) (وهبتْكَ)، (أسمعتَها) (تسألهنّ).

بينما كان الالتحام بين المخاطَب الـ(أنتَ) والـ(أنا) في تركيبين حسب (أضئني) و(أقلني)، وكلاهما يمسك بزمام التصرّف والقيادة فيهما بطلُ النّص الأول الـ(أنتَ)، وبقليلٍ من التأمّل في التركيبين الطلبيين (أضئني ↔ أقلني)، يطالعنا التقابل الدلالي، إلى غاية منتهاه، ففي: (أضئني) منتهى مبتغى القرب، وفي: (أقلني) غاية الاحتمال على البعد، الذي يكون الموت أخفَّ منه وطأةً، في عُرف المحبين، لأنّ الإقالة فيها الترك وأنت تراقب حبيبك يُمارس شتّى أنواع العشق مع سواك، لذا يقودنا ذانك التركيبان لأن نلجَ إلى بنيتيهما في وحدةٍ أوسع (البيت)، وتوسيع الربط بينهما من بنية البيت، في تعالقٍ مجاله النّص كاملًا، مبتدئين بالنهاية الكبرى للنّص بأكمله، والبيت الأخير فيه، الذي حوى القرار الأغرب:

أقلني من هواكَ وعشْ وحيدا فلستُ أطيقُ بَعدَ اليوم صبرا

خاتمةٌ ارتضى النّص أن يضعَها أمام القارئ، بعد كلّ ذلك الجهاد المضني للظفر بالمحبوب، الأمر الذي يجعلك تنأى عن التسليم بهذه الوجهة كخاتمةٍ من جهةٍ، ولغة التعبير التعليلية، في الشطر الثاني، تقرأ فيها دلالَ الاستجداء، وأنّ القرار المأخوذ، لم يكن إلا نابعًا عن عدم احتمال، وعدم مقدرة، على تحمّل ما لا يُطاق في الحبّ، من جهةٍ أخرى، فقد نفد الصبر، وهذا التبرير في حدّ ذاته -إيحاء عن دافع اتخاذ القرار- يبثُّ من الحبِّ للمحبوب، ما لا تبثّه لغةُ البوحِ في السياق، وهو أمرٌ تؤكده لغة البيت الآخر الذي حوى التركيب: (أضئني)، محور التقابل في البيت:

أضئني شمعةً في كفِّ ريحٍ لأنّي في هواكَ أضأتُ عشرا

هل يمكنُ لـ(أنا) هذا البيت، أن تكونَ (أنا) البيت السابق نفسها بقرارها السابق؟! كيف لمن ارتضت أن تكون شمعةً، في كفّ ريحٍ عاتية، وتكون صامدةً، مقاومةً، لكلّ أهوال الريح المصحوبة بالعذاب في أغلب تجلياتها -لا أقول الرياح- كيف لها أن تكون تلك المستقيلة من الحبّ فقط، لأنّ صبرها قد نفد؟! إنه الغنج، والدلال ليس إلا، وهو ما يتأكدّ في أسبقية الإضاءة منها، بعشرة أضعاف المطلوب منه: لأنّي في هواكَ أضأتُ عشرًا.

لعلّ السياق هنا أخذ يوائم حداثة النّص بنزعة تغييرية، فغاير التقليد القديم من التشبيب، وبكائيات الطّلل في المقدمة، الممنهجة في درب الشعر الرجالي، ليبرزهما في تذييل النّص، في تجلٍّ حديثٍ، عن منتِجٍ نسائي، وبه يكون البيت الختامي للنّص، أشبه بدائرة ربطٍ تعيدنا إلى باكورة النّص، حيث تسلسل أحداثه استمرارًا، بارتباط بدايته ونهايته، وما هذه النهاية، إلا انطلاق البداية، حيث تظل لغة النّص حية وتظل حياته تدور إلى لا نهاية، فتستمر الحياة:

أقلني من هواكَ وعشْ وحيدا فلستُ أطيقُ بَعدَ اليوم صبرا

وإن أسدل ستار الختام الأليم، الذي يتبدّى لك من أول وهلة، فما هو إلا ستار يبث التشويق، وقناعٌ شعريّ تتلبّسه شعرية النّص، فيتكشّفُ عنه بَعد ذلك وجهُ ما وراء القناع، الذي يمثله البيت:

أضئني شمعةً في كفِّ ريحٍ لأنّي في هواكَ أضأتُ عشرا

ففي هذين البيتين حسب حضرت (أنا الشعر) في النّص تحضن الـ(أنتَ) لغويًا، مسلّمةً إيّاه دفة القيادة والتصرّف، بطلبين استجدائيين، تكون بهما منقادةً راضيةً مرضية بمطلق الفاعلية المتعدية إلى مفعوليها كليهما المرتبطين بالإضافة: (أضئني ↔ أقلني)، وإن تقابلت وجهتاهما إلى أقصى البعيد، فهي بلا شكٍّ إلى تلاقٍ، فيكون امتداد البُعد قناعًا يغطّي شعريًا انقباض القرب دنوًّا، هو الآخر، لأنّها تعلم علم اليقين أنّه لن يلبّي الطلبين المتقابلين كليهما، فإنّ ذلك في عداد المستحيل، فلا يمكن له حتى وهو يمتثل طلبًا من طرفٍ مقدّس أن يفعل الشيء ونقيضه في آنٍ واحد، الأمر الذي يضعه أمام خيار أوحد بلا شك (الأول المضيء).

(2)

قناع التصوير الإيقاعي، لمجتمع النّص:

لم تنحصر وفرة الوافر في النّص بامتداد نفَسه ووفرة مساحة بوحه الإيقاعي حسب، ولم يتأطّر المدّ الشعري في تموسق إيقاع تفعيلاته، بل تلك ميزاتٌ انماز بها في بُعده السطحي، وتمظهره الشكلي، وإذا ما اتّجهنا بمسار القراءة إلى نحوٍ عمودي غائصٍ في عمق تلك الوحدات المؤلفة لشطر البيت الشعري، تتبدّى لنا ثلاث تفعيلات هي: (مفاعلتن مفاعلتن فعولن).

تتنوّع مفاعلتن بين مرسلة النفَس (مفاعلَتن) بأربعٍ وأربعين مرة (44)، أو مقبوضة بالعصْب (مفاعلْتن) باثنتين وثلاثين مرة (32) على مدار النّص كاملًا، فتعدّدَ ظهورها بجسد واحد تتشكل ملامحه، أو بالأحرى تظهرُ فيه حرية التبدّي تارة وتتقيّد تلك الحرية تارات أخرى، بينما أطلّت (فعولن) في ثمانٍ وثلاثين إطلالة (38)، بمجموع تفعيلاتٍ يصل إلى مئة وأربع عشرة تفعيلة (114) للنّص كاملًا.

إلا أنّ الشيء الذي يشدّنا تمظهره هو الانعكاس الإيقاعي لمجتمع تلك التفعيلات، إن على نطاقٍ خاص (البيت)، أو على نطاقٍ أخص (التفعيلة)، أو على نطاق عام (النّص)، يمكن أن نقرأ فيه التكوين الاجتماعي لشخوص النّص الحيوية، التي غابت فيها الأسماء فاسحةً المجال للضمائ، أن تتفاعل مع بعضها البعض لتبثَّ الحياة الشعرية للنّص آخذةً بزمامه إلى عمق الشعرية، فلا زيد ولا فاطمة ولا عائشة -حتّى بوصفها رموزًا شعرية- بل: (أنتِ) و(أنتَ) و(أنا)، أنثيان وذَكر، تمامًا كما هو بناء الإيقاع:

مفاعلتن (أنتِ) + مفاعلتن (أنا) + فعولن (أنتَ)، على اعتبار أنّ (أنا الشعر) أنثى كما ساقت ذلك ضمائرها، تتحرك تلك الضمائر في النّص بمساراتٍ واسعة، يمدّ مناكبها ذلك النفَس الواسع في بحر الوافر، والعدد الكبير للتفعيلات البالغ مئة وأربع عشرة تفعيلة (114)، في النّص فما هي إلا فضاءات تملأ شخوصُ النّص شاغرَها، في امتدادٍ لحرية ممشاها، ومدّ جغرافية حركة تفاعلها شعريًا داخل النّص.

وإذا أولينا جانب الفاعلية تتبعًا خاصًّا من قرائتنا في تركيب تلك التفعيلات نجدنا أمام طرفين، طرفٌ يبثّ الفاعلية، وآخر تتشكل طاقته بذلك البث، الطرف الباثّ: هو اسم الفاعل (فعولٌ) على تصريف اسم الفاعل الدال على المبالغة في الحدث (فعولٌ)كـ(غفو، وشكور)(3)، والطرف الآخر: المبثوث إليه (اسم المفعول) من فوق الثلاثي (مفاعلَةٌ) فإذا كان العنصر الأنثوي في النّص يحيا ويتنامى بحدث الحبّ والعشق من الجانب الذكوري، فإنّ تلك الأنثى المحبوبة أو المعشوقة، ليس لها وجودٌ إن لم يرسل لها ذلك العنصر الذكري فيض عشقه ووجده، فتحيا تلك الأنثى العشقية نديّة غضّة الروح في شعرية النّص، بما بثه اسم الفاعل (فعولٌ)، فتتعدّد أنماطُ هيئاتها الشكلية، لكنّ جوهرها يظلّ جوهرًا فريدًا ينمو في قلبه، فيقولبُ في رسمه عديدًا من التصويرات، والماهيات المتآلفة أو المختلفة، تمامًا كما تشكّلت وتنوعت ماهيات الأنثى عند امرئ القيس في: عنيزة، و فاطمة، وبسباسة، و…. فأثرت الشعر وأثراها النقد بعديد جِهاته نحو قراءتها، لكن أنّى له أن يقيّد أوابدَ كُنهِها، وإن تلذّذ بتشعّب فلوات طِرادها.

ثمّة تساؤل يضع استفهامه في نمطية البث الحضوري الأنثوي سابق الذكر في نصّنا:

هل يمكن لهذا العنصر الذكري أن يجد لنفسه قوامًا وبقاء من عشق ووجد، إذا غُيّب الطرف الآخر (الأنثى)، وما برهان تعالقه بالآخر وجودًا، في رسم بنية الإيقاع: (مفاعلتن مفاعلتن فعولن)؟؟

الجواب على هذا التساؤل يمكن عزوه إلى أنّ تفعيلة (فعولن) الذكَرية هي في الأساس منسلخة عن (مفاعلتن) في التكوين العَروضي، فأنّى له أن يكون إن هي لم تكن، فلا كينونة له إلا بكينونتها، فمنها استمدّ بنيته وهيئة كيانه.

آنئذ يقرّ في رؤانا، أنّ الإيقاع الصوتي السطحي يعمّقه بعدٌ تصويريٌّ حيّ، تخلقه التفعيلة من هيئة الصوت، ويحتضنه البيت، والنّص كمجتمع شعريّ، متكاملٍ دلاليًا، تبادلًا وتماثلًا، ائتلافًا واختلافًا، في أبعاد مسارات لغته في بناها الصرفية واللغوية، أو حتى الميتافيزيقية الصوتية، بعيدًا عن سطح المسميات إلى بواطن فاعلية الضمائر المتحرّرة من سطوة الخارج، إلى حريّة الشخوص الشعرية في خلقٍ لحياة الكون الشعري الوليد بلغة النّص، والذي يقوم على أساس ذاته وتجري فيه أحداث التفاعل لترسم علاقاته التحاورية، أو الحدثية من وإلى الآخر، في نمطيةٍ تحيا فيها الصورة بالإيقاع، ويراقصُ الإيقاع بواعث الوجدان بالتصوير والتمشهد متجاوزًا وتَريات ما عند الأذن، إلى تناغم الروح، فيحيا النّص في التلقي وينمّي التلقي النّصَّ، وقد يتجاوزه بعيش لحظاته، وكأنّه شيء من مكوّناته، هنا يبدو الارتباط وثيقًا بين القارئ والنّص، وأنّ العلاقة بينهما تعدو كونها رسائل أو إشارات بين مرسِلٍ ومرسَلٍ إليه حسب، إلى علاقة تكاملية في نماء كلٍّ منهما للآخر، كما يرى الناقد الألماني فولفجانج آيزر: «إنّ النّص لا يصرّح لقرائه بكلّ شيء، وإنما هناك فجوات أو فراغات فيه ينبغي أن يملأها القارئ، ويصل من خلال ذلك إلى دلالاته وهو بذلك الأمر يُسهم في تأليف النّص»(4).

بلا شك ليست تلك الفجوات مواضع نقصٍ وقصور في النّص بقدر ما هي منافذ ينفذ منها القارئ ليأخذ مكانه من النّص، فهو لا يملأ كلّ حيزها بقدر ما يبرز جوانب من عميق بوحها، أو يكشف طرفًا من جميل قناعها.

(5)

قناع التصوير الجزئي: وآلية الولوج من السطح إلى العمق (من المحسوس إلى المعنوي):

تتجه تصويرات الـ(هي) الجزئية في النّص إلى عمقه، منطلقة من مظهر السطح المتحرّر، لتنطوي على ذاتها حاملةً آلامها، تستشرف حالةً مستقبلية، تؤمنُ شعرية النّص بتحقق تمشهدها إيمان اليقين، في خطواتٍ تدريجية تتلاشى فيها مكوّنات الـ(هي) بمظهرها البارز، وتتكاثف على ذاتها، روحانيًا ومعنويًا، بعيدًا عن سطح ماديّة التكوين، كما يرى طه حسين الحضرمي -وإن كان معرض حديثه عن العمل الأدبي برمته- «إنّ الحديث عن نظام الأفكار التي تشكّل العمل، هو حديث عن البنية التأليفية العميقة له، في مقابل البنية التأليفية السطحية التي يمكن تتبعها على الصعيد النفسي، أو الصعيد المكاني/ الزماني، أو الصعيد التعبيري…».

(6)

الصورة الأولى:

ستحملُ حزنَها يوما وتمضي تقلّبُ جمرةً في الروح حيرى

يتدرّج التّصوير من السطح، إلى العمق كما هو حال الولوج، من الشطر الأول إلى الشطر الثاني، وكأنّ السياق اتخذ العمق وجهةً له هو موليّها، حتى وهو يرسم حالًا من شأنها الظهور والتبدّي في بناء جملتها، فإذا كانت جملة (تقلّب جمرةً) في بنائها النّحوي، هي حال متعلق بالفعل (تمضي)، فإنّ هذا الربط النحوي أخذ يُضمر هيئة التمشهد التي من شأنها البروز والتكشّف بوجهة مساره، ومكمن حركته (في الروح)، ولم يقف عند هذا الحدّ، بل أغرقت الحال تتناسل في طريق ولوجها إلى العمق، في قوله: (في الروح حيرى)، فـ(حيرى) في توصيفها النحوي حال آخر للجمرة المتقلّبة، داخل جملة الحال، لك أن تتخيل الحياة الحركية الداخلية، الأدعى للتحرّر والكشف، لكن يمنع تحرّرها مسار العمق حتى الروح، حينها نرى انطواء الـ(هي) على ذاتها يلهبه ألمٌ معنوي ووجدانيٌّ، يمضي بها إلى التكاثف على ذاتها، انصهارًا عن المكوّن المادي إلى معنوية وروحانية التكوين.

لكن إذا ما ربطنا بين (حيرى) والفعل (ستحملُ) في بداية البيت، يعود الحال على الـضمير (هي) المستتر في ستحملُ، سينقلنا هذا الربط النحوي إلى وجهةٍ مقابلة، فيها انسلال من عمق التصوير الروحاني، إلى سطح سردية السياق، ليلبس الخارج لباس الحيرة، الذي يستبطنُ تقلبا على جمر اللاطمأنينة والخوف من تعدّد وجهة قلب المحبوب، ليخرج السياق إلى الواقع السردي المشهود المتحرر بحركةٍ نشّطها الفعلان الحركيان (ستحملُ + وتمضي)، تلك الطاقة الحركية تغذيّها كوامن باطنية الإمداد مذكورة آنفًا، فيقوى أفق تحرّك المشهد خارجيًا، وهي تحمل حزنها، و(تمضي) بعيدًا في المكان، وبعيدًا في الزمان الماضي، إلى نقطة لم تكن قد وصلت إليها الآن، فمدّ الفعل المضارع من استمرارية المضيّ، إنْ على البعد المكاني، وإن على البعد الزماني إلى أبعد مدًى، هذا الامتداد الدلالي لم يكن ليتجلّى بأفعالٍ بديلة تحل محل (تمضي)، مثل: تذهب/ تمشي/ ترحل…

هذا التعدّد القرائي، للسياق الذي بلغ به أن يلوي ناصية الدلالات من وجهةٍ، لا إلى وجهة أخرى حسب، بل إلى وجهة تقابلها، يُطلعنا على المقام الذي وصل إليه اللبسُ الجهوي المشكّل لمعالم القناع، الذي به تتمقنع مستويات البوح الدلالي، ولا تتخفّى به الدلالات، بل يتخفّى به يقينُ بوحِ وجهاتِ مراميها، ومستويات تأويلها وتلقّيها، لينفتحَ لك في الأخير على كمٍّ ثرٍّ من المستويات الشعرية المحمولة بسياق اللغة الأوحد، البالغ حدّ التقابل.

الصورتان الثانية والثالثة:

وضحكتُها البريئة سوف تُمحى ويـغدو قلبـُها الضــوئي قبـــرا

وهل مسحتْ دموعَك ذات حزنٍ وهل حفرتْ لحلمِك ألفَ مجرى

بين الصورتين ترابطٌ نمطيّ في آلية الإخراج التصويري، تحكمه حِدّةٌ لغوية تفلَّتت في مكان اللين، والجانب المعنوي رقيق الطبع، كما سيتجلّى في موضعه، ظلّ اتّجاه التصوير في البيت الأول بأحداثه، من السطح إلى العمق، أو من المحسوس إلى المعنوي، يُمثل نهجًا للنفاذ العميق والاستبطان، جارًّا القارئ إلى عمق النّص قراءة، وخيالًا وفكرًا، بلغةٍ لفتتْ وجهة التلقّي نحو الولوج الوجداني، انسلالًا من السطح العياني المدرَك بباصرة التصوير:

– وضحكتها البريئة سوف تمحى ← ويغدو قلبها الضوئي قبرًا.

(سطح، محسوس) ← (عمقٌ، معنوي).

– وهل مسحتْ دموعَك ذات حزنٍ ← وهل حفرتْ لحلمِك ألفَ مجرى.

(سطح، محسوس) ← (عمقٌ، معنوي).

يستمرّ الولوج في عجز البيت الأول متجاوزًا ضوء ونورانية القلب نفاذًا، إلى سواده وظلمائه التي ابتدأت، إجراءً من صدر البيت بقوله: (سوف تُمحى)، في نسقٍ يتعجّل الوصول لغاية المنحى الذي يسير السياقُ نحوه، فتمتدُّ معه مساحة ما بين الظاهر والباطن، فأخذ ذلك التعمّق باطنًا يُخرج المشهد من نور الضوء إلى ظلمات القبر، في هيئةٍ بطلُها البارز الـ(هي).

بينما ذهب عجز البيت الثاني: وهل حفرتْ لحلمِك ألفَ مجرى، يُمارسُ النفاذ للعمق نفسِه، متجاوزًا نقطة العمق المركزية (القلب)، بآليةٍ غير بعيدةٍ عن تلك، في المشهد الآخر، نعني آلية (الحفر)، التي وإن تبدّت قساوتها مع الملمح المعنوي، إلا أنّها مدّت من طاقة نفاذ التصوير عمقًا، فكان الأول محفورًا ضمنًا: (قبرًا)، والآخر محفورًا لغةً (حفرت لحلمك)، فإذا كان الحفر الأول يتجاوز القلب إلى الموت والنّهاية للـ(هي)، فإنّ الحفر الثاني يمدُّ من حياة الـ(أنتَ) إلى المستقبل الثري عموديًا بمادّة الجريان في خندق الحفر: (الحلم)، وأفقيًا بـعَدد المجاري المحفورة: (ألف مجرى)، فتقدّم المعنوي على المحفور في نظم التصوير الأول: ويغدو قلبُها الضوئي قبرًا، كالآتي: قلبها الضوئي (معنوي) ← قبرًا (محفور)، في تسلسلٍ من الحياةِ إلى النهاية (الموت)، بينما تأخّر المعنوي عن المحفور، في التصوير الآخر: حفرت لحلمك، كالآتي: حفرتْ (محفور) ← لحلمك (معنوي)، لأنّ التوالي ينتهي بالحياة على نقيض مجرى التصوير السابق المنتهي بالموت والفناء.

لكنّ التساؤل الذي يساور قراءتنا هو، طالما أنّ العلاقة بين (أنا الشعر) والـ(هي) في النّص، تقوم على مبدأ: أنا الأولى وبعدي كلَّ أنثى، أي علاقة ضَرّةٍ بضَرتها، وهو شعور -كما اسلفنا- تفلَّتت حدّتُه بلغةٍ تتنافر غِلظة بوحِها مع لين مقامها ومعنوية دلالتها، في التصويرين حيث يضحي القبر صورةً للقلب الضوئي، ويصير الحفر دربًا لفيضان الأحلام المستقبلية، فإذا كان ذلك كذلك، لمَ وُسمت الـ(هي)، بسماتٍ نبيلة وحميدةٍ كالبراءةِ في الابتسامة، والقلب الضوئي، و…؟!

الأسطر القادمة -حين الحديث عن العنوان، حيث يكشف النّص عن قناعه العام- كفيلة بأن ترخي جيمَ جوابها ليس على سين هذا التساؤل حسب، بل وعلى عديدِ تساؤلاتٍ قد صحبت تلقي القارئ للنّص، بأكمله(4.)

قناع اللبس في وجهة الضمائر:

إنّ التكثيف المثولي للضمائر في النّص، خلع عنه عبء الذوات المشخصنة، انهماكًا نحو حياة النّص بمستوياته التفاعلية الشعرية العميقة، التي تتغيّا جهاتِ تلك الضمائر، وامتدادات بلوغها قربًا وبعدًا، ونواحي تقلبها في مرآة الباصرة، صانعةً بيئة خصبة تتسع باتساع المقام، وتقتضب باقتضابه، وإذا أعطينا لقراءتنا مطلق التلقي نحو الجهات التي ترسمها، الضمائر الفاعلة في النّص لوجدنا أنفسنا أمام مفارق طرقٍ شتّى تأخذنا إليها تلك الضمائر بجهاتها، لتضعنا أمام لبسٍ قرائي، بقدر ما يُربك وجهاتِ خُطانا القرائية للسياق، فإنّه في الوقت نفسِه يُثري تلك السبل القرائية بأوجه متعدّدة من التأويل الثري، آنئذ يكون ذلك اللبسُ الذي تأخذ الضمائر فيه بنواصي قراءاتنا إلى ظِلٍّ ذي جهاتِ شعب لبسًا ذا قيم فنية وإن كانت تسير نحو سبيل التضليل لملامح القناع العام الذي أخذ يتجلّى كلَّما، نفذنا إلى أغوار النّص.

من مظاهر هذا اللبس في النّص:

| أَنَا الأولَى وَبَعْدِي كُلُّ أُنْثَى | ||||||

| مَرَرْتَ بِبَالِهَا سَتَمُوتُ قَهْرَا | ||||||

| …………………… | ||||||

| سَتُبْصِرُ فِي قَمِيصِكَ كلَّ لَوْنٍ | ||||||

| وَتَنْفضُ شَعْرَةً وَتَشُمُّ عِطْرَا | ||||||

| وَتُنْكِرُ ظنَّها لأْياً بِلأْيٍ | ||||||

| فَمَغْلُوبُ الهَوى بالعُذْرِ أَحْرَى | ||||||

البيت الأول:

| أَنَا الأولَى وَبَعْدِي كُلُّ أُنْثَى | ||||

| مَرَرْتَ بِبَالِهَا سَتَمُوتُ قَهْرَا | ||||

يمكن النظر إلى البيت الأول برؤيا من بُعدٍ آخر للضمير المستتر في الفعل الاستقبالي (ستموت)، إذا اعتبرنا الضمير العائد (أنتَ) وأنّ جملة (ستموت قهرًا) منفصلة عمّا سبقها، وهي نتيجة، وردة فعل يمكن أن تصدر من المخاطَب، إن هو أبدى اعتراضًا على الترتيب المنزلي الذي أقامته (أنا الشعر)، وهو لبسٌ يثري أكثر مما يضلّل، إذ يُعدّدُ زوايا عرض النّص بأكثر من زاوية، وإن كانت قراءتنا تتوافق مع جهة مغايرة لهذه الوجهة الأخيرة، بإضمار (هي) في الفعل (ستموتُ) عائدًا على قوله: كلّ أنثى، ومثله أيضًا:

| سَتُبْصِرُ فِي قَمِيصِكَ كلَّ لَوْنٍ | ||||

| وَتَنْفضُ شَعْرَةً وَتَشُمُّ عِطْرَا | ||||

يمكن أن يتضمن كلُّ فعلٍ من الفعلين (ستبصرُ + وتنفضُ) ضميرين، هما الـ(أنتَ) + الـ(هي)، وبه يمكن أن تتوكّأ الأفعال الفاعلة في النّص على عمودين من الضمائر، صالحةً لممشاها النشط إلى أكثر من جهة، يمكن بيانها كالآتي، مع مراعاة تقدّم الضمير الذي ارتضته قراءتنا:

• ستموتُ ← (هي) + (أنتَ).

• ستبصرُ ← (هي) + (أنتَ).

• وتنفضُ ← (هي) + (أنتَ).

• وتنكرُ ← (هي) + (أنتَ).

• ستحملُ ← (هي) + (أنتَ).

• ستُهديها ← (أنتَ) + (هي).

• ستسقط ← (أنتَ) + (هي).

هذا التعدّد في الوجوه يوسّع بدوره جهات الكون الاجتماعي للعرض في حال سريانه، وحركته، بعيدًا عن سكون الوجهة وجمودها، وهو الأمر الذي عناه محمد عبدالمطلب في أثناء حديثه عن الشعراء الحداثيين بقوله: «ومن ثَمّ نلحظ إكثارهم من استخدام الضمائر استخدامًا مكثفًا، وبما أنّ الضمير لا يستقل بإنتاج المعنى، فإن ذلك يكون أدعى لدخوله منطقة الغموض…»(4)، وهذا اللبس يسهم بدوره في خلق ملامح تشي بتقصّد ظهور معالم القناع في النّص بشكله العام، وينمّط أبعاد مساقات تداوله في حيّز الشعرية التي بها يمتدّ، وبها يقترب، وبها يتحرّر من ماهية فرديته، ليتبدّى في أنساقٍ شتّى.

(7)

قناع التعريض الاستفهامي:

هل رافقتك إلى الأماسي؟

هل أسمعتْها للصبح شعرًا؟

وهل مسحتْ دموعَك ذات حزن؟

وهل حفرتْ لحلمِك ألفَ مجرى؟

بدأت الصورة محددة الملامح تتشوش ملامحها في هذا الركام من الاستفهامات المتوالية، التي توالت لتخلق في وعي الـ(أنتَ) المخاطَب ولادةً لمشاهد ماضية، تبثها فيه، لكنّها وهي تقرّبه إلى الماضي زلفى، أخذت تخلق فيه جهاتٍ من الحيرة الاستفهامية، القائمة على إسناد أحداثٍ لغير مُحدثها، بحثًا عن اليقين في ازدحام الظنّ، وتفتيشًا عن الحقيقة التي ما تلبث أن تفصح عن المُحْدث أو الفاعل الحقيقي للأحداث، فيشير الإيحاء في لحظةٍ مشوبةٍ بالصراحة، إلى (أنا الشعر) وكأنّها تصرخ قائل: (أنا) (أنا) التي لم تتجلَّ في لغة النّص إلا ضمنًا، كإجابةٍ تغذي تلك التساؤلات التعريضية إيجابًا، لكن بعد ترائيها في طرفٍ وهمي يحضرُ وإن من وراء قناعٍ، لعلَّ تلك المَشاهد تعلق بوعي المخاطَب فيعيشُ حرارتَها، فتلهب جذوة الوجد الماضي من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى تصنع تلك التساؤلات لوحة يرى المخاطَب كم كانت الـ(أنا) خير جليس وسمير، في نسقٍ يلعب على الوتر العذريّ، بعيدًا عن الحسيّ، كون الأول أقوى صلةً، وأعذب تمشهدًا، في مخيلة الذكرى، مستقصيًا في بغيته تلك مِلءَ الزمان بدورته المسائية والصباحية، في تسلسلٍ والجٍ إلى العمق:

هل رافقتك إلى الأماسي؟

هل أسمعتها للصبح شعرًا؟

ثمة تلاحم أكيد لا ينفصمُ يقود إليه ذلك التسلسل المتعمّق يتبدّى من التركيب الإضافي (رافقتك) + (أسمعتها)، ثُم الولوج إلى محيطٍ أضيق نطاقًا نحو الاقتراب والالتقاء لتخفيف الآلام:

وهل مسحت دموعَك ذات حزن؟

وهل حفرتْ لحلمِك ألفَ مجرى؟

ثُم الإغراق في الولوج العذري الأعمق، إلى حيث الإسهام في صنع الأحلام، لتأمين مستقبل العشق، بكل الوسائل المتاحة: وهل حفرتْ لحلمِك ألفَ مجرى؟

يتجلّى ذلك التسلسل من بنى أحداث الاستفهامات السابقة، كالآتي:

(رافقتك – بصري) ← (أسمعتها – سمعي) ← (مسحت – محسوس) ← (حفرت لحلمك – معنوي، وجداني).

ما انفكّت تتكرر مراحل الولوج نحو عذرية الوصال، فهي أعذب اللقاءات التي لا يطفئ جذوة الاشتياق إليها وصالٌ محسوس.

فالحدث (أسمعْتها) وإن تبدّت فيه فاعلية المخاطَب، إلا أنّ شعرية الـسياق سلبته فاعليتَه الحقّة، وأسندتها إلى الـ(هي)، لأنّها باعث الشعر الأساس، فإن قيل: -هذا الشعر – إلى الصباح فلأنّها كانت غذاء شعريّته ومادته الثرّة، المادّة له ولظرفِ زمانه، وما المخاطَب إلا عاكس إليها صدى البوح الصادر عنها، لأنّها كانت حقلًا سانحًا بكل مفاتنه، يتنقل فيه ويقطف منه مواد شعره أنّى يشاء.

(8)

العنوان (قلبها الضوئي): الـ(هي) قناعٌ لـ(أنا الشعر):

على غير المنهجي في الدراسات النقدية، تأخّر الحديث عن العنوان في قراءتنا، حتى الختام، لغايةٍ في نفس مسعاها، مرّ معنا في المراحل السابقة من القراءة أنّ ثمة انطواءً، أو توجّها في لغة النّص عن سطحه نحو باطنه، فتنجرّ خيوط اللغة التصويرية والسردية، نحو القرب فالتماهي حتى الاستبطان، كما جسّدت ذلك مراحل متتالية نحو الولوج سابقة كالآتي:

ستبصرُ في قميصكَ كلَّ أنثى ← وَتَنْفضُ شَعْرَةً ← وَتَشُمُّ عِطْرا ← وتنكرُ ظنّها.

(مرئـي) ← (محسوس) ← (مشموم) ← (مُدرَك).

أو التسلسل المتوالي نحو الباطن:

(رافقتك – بصري) ← (أسمعتها – سمعي) ← (مسحت – محسوس) ← (حفرت لحلمك – معنوي، وجداني).

تلك اللغة تشدّ خيوط النّص عمقًا بشكله العام، وتأطّر محيطه انقباضًا نحو المركز، علاوةً على تراكيب حوت أبياتًا بأكملها جسّدت هذا التوجّه، بُسِط فيها الحديث سابقًا، تحت عنوان: قناع التصوير الجزئي: وآلية الولوج من السطح إلى العمق (من المحسوس إلى المعنوي).

لكنّ الأمر الذي من أجله تأخّر الحديث عن العنوان هو تركيب العنوان نفسه، إذ به يصل النّص إلى كشف قناعه العام، والأشمل، لتقمّصه صورة العنوان الذي يعنون النّص كاملًا، وهو مسار يتفق ووجهة الانطواء والانقباض التي أخذ النّص يمارسها، حتى وصل في نهاية الأمر إلى إسقاطِ قطبٍ أصيل من أقطاب الحوار الثلاثة في النّص، في مساره نحو تضييق النطاق الاجتماعي، والذي يصحب معه تمكين القرب بين القطبين الخالدين خلود حياة النّص، فإذا كانت الأقطاب الثلاثة التي تمثل شخوص النّص هي (المخاطَب/ الأنتَ) + (المتحدثة/ الأنا) + (الغائبة/ الـ هي)، فإنّ هذا المجتمع سيسقط عنه قطبه الأخير الــ(هي)، وبه يصنع النّص الخلوة المبتغاة بين (الـ أنا + الـ أنتَ)، التي يكون الوجدُ فيها ثالثهما، حين تتلاشى الـ(هي) وتنتهي بتكشّف القناع الذي كانت تمارسه، وهي تستوعبُ -على مدار النّص- طرفًا آخر من أطراف الحوار هو (أنا الشعر)، وبه يتلاشى حضور الضمير الغائب في النّص، فلا يتحصحصُ سوى ضميرين حسب، هما: (أنا + أنتَ) وهي الخلوة المرجوّة.

إليك تفصيل ما أُجمِل، معلومٌ أنّ النّص افتتحَ التبادل الحواري بشخوصٍ ثلاثة، المخاطَب (مُشاهِد) والـ(هي): الحبيبة الأخرى (المرآة العاكسة)، و(أنا الشعر) المتحدّثة (الصورة المنعكسة عن المرآة) الناتجة عن مجموع التعالق بين المخاطَب والـ(هي)، على سبيل المثال في التراكم الاستفهامي التعريضي، الذي يسلخ فيه التعريض (الأنا) عن (الـ هي) وهي صورة من صور قناع (الـ هي) للـ(أنا).

إنّ ممّا يوعز بمثول (أنا الشعر) انعكاسًا من مرآة الـ(هي) الأخرى الخيالية -كما وسمها النّص- أنّك وأنت تقرأ أوصاف هذه الأخرى تشعر بانثيالٍ عذبٍ من الوجد تخبئه اللغة في انعطافات حروفها، وإن لم تمدّك به بوحًا صريحًا من دلالات، وكأنّ (الأنا الشاعرة) تسكب ذاتها في لغة تعبيرها عن (ضَرتها) الأخرى من حيث لا تبوح أو تصرّح، في حالة من التلبّس الأنثوي للّحظة الصادقة، لهكذا مشهد، ولك أن تتغيا ذلك في تراكيب مثل:

ستحمل حزنها يوما وتمضي/ تقّلب جمرة بالروح حيرى/ وضحكتها البريئة سوف تمحى/ ويغدو قلبها الضوئي قبرًا/ قصيدتها ستهديها سواها/ ستسقط سطرها لتضيف سطرًا…

كل ذلك الوجدان المنسكب يشعرنا ونحن نقرأ الأبيات أنّنا نقرأ الذات الشاعرة لا ضَرّتها، وما هذا الشعور إلا لحظة وليدة عن ذلك التلبّس الوجداني عظيم الأثر، الذي تتركه فينا تعابير كهذه، ويشتدّ عود الإيحاء نحو طلع اليقين حين يمثل عنوان النّص (قلبها الضوئي) من هذه اللحظة التلبسية آنية الأثر الصادم الصادر عن الأخرى، فهذه الهاء المضافة إلى (قلبها) في العنوان تجرّد من الأنا أخرى غائبة (هي)(5)، على صعيدٍ لغوي ظاهر، لكن القلب فيها يضمر كلَّ الضوء العائد بكل أشكال المنطق على (أنا الشعر)، فتكون الـ(هي) قناعًا يبطن خلفه الـ(أنا)، وإن أسرّها الشعر في جوفه فملامحها في اللغة مبثوثة، فينتج من هذا التتبع القرائي قناعان مصاحبان لهذا القناع آنف الذكر، هما الغائب قناعٌ للمتكلم، ومنه البعيد قناعٌ ظلّ يمارس غطاءه في النّص على القريب، والسطح قناعٌ للباطن كما تجلّى في تركيب: (قلبها الضوئي) وكثير ما هي من تراكيب أخرى.

فـإن كان تركيب: (قلبها الضوئي) قد تضمّن (الـ هي + الأنا) في لحظة تلاحمية آنية ينازعها احتمال خيانة الحبيب فإنّ الأخرى خرجت من دائرة الضوء، إلى ظلام القبر، وعن الضحكة المشعّة إلى امّحاء ألق البراءة منها:

| وضحكتُها البريئةُ سوف تُمحى | ||

| ويـــغدو قلبــُـها الضوئــيُّ قبرا | ||

لتبتعد بالتوصيف بعيدًا عنها، شادّةً في وجهتها (الأنا الشاعرة) لتتربّع على سماء الضوء، فتكون هي العنوان: (قلبها الضوئي)، فإن يكن أسلوب الغائب قد أبعد الـ(هي) فإنه قد مدّ المجال لحضورٍ نديِّ لـ(أنا الشعر)، أو لكشف القناع العام للنّص، (الـ هي قناعٌ لـ الأنا) والذي مهدّت لتجليه أقنعة صغرى ذُكرت في مساق الدراسة سابقًا.

فهذه المرآة (الأخرى) وإن ملأت شجون النّص، وأرست أبعاد إجرائه، اختلقتها لغته مادّةً آفاق تجلياته فرَضًا، أو إيهامًا للوصول إلى النتائج الحتمية، تمامًا كافتراضٍ يبدؤه رياضيّ لحلّ معادلةٍ ما، من أجل الوصول إلى النتيجة الغائبة، التي لا تتعدّد، ولك أن تغذّي هذا التوجّه القرائي بوهمية الأخرى وتمقنعها، وأنّها ليست إلا مرآة فاحصة، وليس للمخاطَب الـ(أنتَ) من علاقتها شعرة ولا عطرٌ، فوق ما مرّ، بكونها هي الماثلة والمبادرة في مراودات اللقاء الوهمي، المبرّئ للـ(أنتَ)، قال النّص:

طرقتَ خيالها، ولم يقل: ← طرقتْ خيالك.

وقال:

مررتَ ببالها، ولم يقل: ← مرّت ببالك.

حتى وإن أوهمك إسناد الحدث إلى المخاطَب في الفعلين (طرقتَ) و(مررتَ)، فإنّه تضليلٌ يجري في أسلوب وجهة القناع، وإلا فالحدثان معنويًا -من وراء تلقائية اللغة- يُسندان إليها، أي الأخرى الـ(هي)، تتبدّى تلك الحبيبة الأخرى محض خيالاتٍ، يرسم النّص احتمالات مثولها الفانية، أمام الحبّ السرمديّ الذي قد يبتعد فيه المتحابان، لكنّ جذوته لا تخبو بل يزيدها البعد اشتعالًا.

وحينها نعي فعلا كم هي معطيات البيت الختامي للنّص:

| أقلني من هواكَ وعشْ وحيدا | ||

| فلستُ أطيقُ بَعدَ اليومِ صبرا | ||

ليست سوى مكونات قناعٍ لمجريات البيت القائل:

| أضئني شمعةً في كفِّ ريحٍ | ||||

| لأنّي في هواكَ أضأتُ عشرا | ||||

كما مرّ معنا سابقًا في موضعه، ولك أن تتبّع خُطا تكشّف القناع العام في النّص (الـ هي قناعٌ للـ أنا) حين تتمرحل مع التوالي، بعد كثافة الأسلوب الاستفهامي سابق الذكر في عددٍ من الأبيات، التي تكثف حضور الـ(هي) فيها: هل رافقتك/ هل أسمعتها/ هل مسحَتْ/…

يليها ثلاثة أبيات:

| شهيّ الظلمِ والشبق المعمّى | ||

| أتزهدُ في التي وهبَتْك عمرا | ||

| أضئني شمعةً في كفِّ ريحٍ | ||

| لأنّي في هواكَ أضأتُ عشرا | ||

| ………………… | ||

| قليلٌ من ضمير البحر يكفي | ||

| ليحضنَ موجةً في البحر تعرى | ||

انثال حضور الـ(هي) في أبيات الاستفهام التعريضي، ومنها:

أتزهد في التي وهبتك عمرًا؟!

بلفظة (وهبَتْك) هنا أخذت الـ(هي) تقترب خطواتٍ نحو الإفصاح والبوح بأنّها (الـ(أنا)، فتكون مرحلة: (وهبَتْك) مرحلة برزخية، تمهّد لفلق الـ(أنا) من الـ(هي)، التي صدح بعد ذلك بفتك رتقها البيت التالي مباشرة، وتخليصها من أي علائق قد تربطها بالـ(هي) الأخرى، حين تحصحصت فيه بأنّها الـ(أنا)، إذ يجري السياق عن الأنثى ذاتها ملتفتًا عن أسلوب الغيبة في (وهبتْك) إلى التكلّم (الأنا) بثلاث صرخات في: أضئني/ لأنّي/ أضأت، فتحضر الأنا -بعد ذلك الظهور الكثيف في بداية النّص- هنا حين آن وقت انكشاف القناع.

يظلّ السياق منتهجًا أسلوب التكاثف على نفسه نحو الانقباض والعمق، لعلّه التوجّس من انفتاح المساحات وامتداد البين بين القطبين الرئيسين في النّص: (الأنت) و(الأنا)، فظلّ هذا التوجّس هاجسًا رتيبًا، لا تتفرق عنه سبل السياق، وإن أوعزت بتعدّد جهاتها أحيانًا، ما تلبث أن تعود ملتزمةً المسار نفسه، كما هو جلّي من تحول نمط التصوير عن البعد الأفقي في حركة جريان أحداث الصورة وتمظهرها في:

| أضئني شمعةً في كفِّ ريحٍ | ||

| لأنّي في هواكَ أضأتُ عشرا | ||

(كفّ ريـــــح) (أضأت عشــــــرًا) ↔ (امتداد أفقي).

إلى المدى الرأسي، العميق:

| قليلٌ من ضمير البحر يكفي | ||

| ليحضنَ موجةً في البحر تعرى | ||

(ضمير البحر) (ليحضنَ) ↔ (امتداد رأسي).

لك أن تخوض في هذا التصوير الذي حواه البيت الأخير هنا، لتعي كم هو المسار العمودي نحو الباطن، يظل غارزًا نفاذه إلى أغوار النّص، وإن امتدّ حوله مدًى أفقيٌّ بسعة البحر، لذا تراه القراءة وفق منهج الاستبطان الذي يجمع معه المسار الأفقي والاتجاه نحو الداخل، تراه بيت القصيد في هذا النّص، لتحقيقه ما لا يستطيع سواه من الأبيات، أن يجلّيه، ولأنّه الأقدر تصويرًا على الإطلاق:

| قليلٌ من ضمير البحر يكفي | ||||

| ليحضنَ موجةً في البحر تعرى | ||||

كل تلك الماهيات التي بها يتّجه مسار السياق نحو باطن النّص، وإبراز جوهر القناع الذي أظهر الـ(أنا) الشاعرة في فرديةٍ انبثقت عن عمق النّص، ليس لأنّها تبحث عن ذاتها لذاتها، بل لأنها تسعى إلى خلوة اللقاء متجهة إلى عمقٍ آخر عكسي الوجهة عن العمق الذي تكشّفت عنه، متجاوزةً حدّ القرب والخلوة الجسدية بـالـمخاطَب، إلى غاية التوحّد والتماهي الوجداني، الذي به يصيران مكوّنًا موحّدًا من الوجد، يحتويها فيه باحتوائه إلى أعمق أغواره، ومكمن الوجد (القلب)، بعيدًا عن مادية تكوين الشخوص بسمتها الإنسانية البحتة، لذا تجرّدت هذه الشخوص عن التسميات فاسحة المجال للضمائر أن تلج إلى عمق تلك اللغة التصويرية الوجدانية المتماشية وسبلَ التعمّق الشعري، إلى المعنوي عن المحسوس، والعميق عن السطحي، تلك حالة استوعبتها نمطية مغايرة من التصوير البحري الذي تنسكب فيها أجزاء تكوينها، فهي وإن تجلّى بعدها الأفقي في كلمة (البحر) إلا أنّها، أخذت تتراءى في النمط الرأسي المستبطِن، لكن بمسارين متقابلين من السطح إلى العمق، ومن العمق إلى السطح، على خلاف التصويرات السابقة التي انتظمت في اتجاهها من السطح نحو العمق:

| قليلٌ من ضمير البحر يكفي | ||

| ليحضنَ موجةً في البحر تعرى | ||

التصوير في طلب الـ(هي):

ضمير البحر (عمق) ← موجة في البحر تعرى (سطح).

لكنّ هذه الوجهة ليست هي غاية التصوير بقدر ما هي مرحلة من مراحل تمشهده، لأنّنا إذا ما تتبعنا خطاه، سيلوي هذا السياق التصويري نواصي تتبعنا عائدًا إلى العمق، حين يحتضن ضمير البحر (عميقه) هذه الموجة ويلبسها ستر الاحتواء من عراء الهواء، فتضحي وجهة المسار التصويري كالآتي:

التصوير في تلبية الطلب من الـ(أنتَ):

موجة في البحر تعرى (سطح) ← ضمير البحر (عمق).

وبقليل من التأمل في هذا التمرحل، يبادرنا تساؤل، أليست هذه الموجة العارية خرجت أساسًا من البحر قبل أن تعرى؟!

فيكون النسق التراتبي لتواليها على النحو الآتي:

موجة (عمق) ← تعرى (سطح) → ضمير البحر (عمق).

أي عودة المحضون إلى حاضنه الأصل الذي منه خرج، وليس احتضان الآخر الدخيل.

فإن ابتعدت هذه الموجة حينًا بمدٍّ، فإن طبيعة البحر تُوجب بعد المدّ جزرًا، فمهما ابتعدت آفاق مساراته (أفقيًا) فإنّ الجزر يكثفها حضورًا إلى مركز ذلك الأفق، والعمق يبطّنها حتّى الضمير، فالبحر في التصوير الاستعاري الصريح هو الـ(أنتَ) بواسع عطائه الوجداني، وما هذه الموجة المفردة (الـ أنا) إلا كانت حالّة بهذا القلب (ضمير لبحر)، منه خرجت في ظنّ الشعر بوجهات أخرى تلوح في أفق الـ(أنتَ)، لكنّ التصوير هنا، ينسكب بها لتعود موجة إلى أحضان ضمير ذلك البحر، حتى على أبعد احتمال أنّها ليست الوحيدة التي يستوعبها ذلك الضمير -في سريان توجّس الشك بالأخرى- فهي بذلك تقدّم أعظم التنازلات في سبيل الحظوة به، وهو الأمر الذي يُستشفّ من الشطر:

(قليلٌ من ضميــرِ البـــحر يكفـي).

فهي ترضى بأن تشغل ولو حيزًا من ذلك الضمير، وإن لم تتفرّد به، وهو أمر بقدر ما يوضح شدّة الحب الذي تكنّه له، أيضًا يبين مدى قوة الشك والريبة تجاه حبّها الذي تحاول بدلًا من أن تفقده أن تحظى منه ولو بنصيب، فلا عاصم لها يعصمها من تيه الهوى إلا ذلك الضمير (قلب الـ أنت)، ولا ملجأ لها منه إلا إليه.

إذن يسقط القناع في الأخير، أو بالأحرى يتكشّف عن جوهر وجهٍ غائب فيحضر، وآخر حاضر فيتلاشى، تمامًا كما هو التلاشي بالاستبطان إلى أغوار النّص، في وجهة القرب، حتى وصلت غاية ذلك القرب والولوج النصّي -الذي ظلّ مصاحبًا لجريان أحداثه سردًا وتصويرًا- إلى جوهر الذات المتحدثة نفسِها، التي تلعب في نهاية الشعر وظيفة الممسك الأوحد بخيوط كون النّص، في تكاثفٍ سياقي نحو الـ(أنا) التي كشفت عن نفسها يقينًا بعد ظنّ، وقربًا بَعد بُعدٍ، وتكلّمًا بعد غيبةٍ، وباطنًا بعدَ سطحٍ، ووجهٍ بعد قناع، وفي الأخير: (أنا) بعد (هي).

النــــّــــــــــــــص

قلبها الضوئي(6)

| حبيبتُكَ الأخيرةُ محضُ أخرَى | ||

| طرقتَ خيالَها وأدرتَ ظَهرا | ||

| أنا الأولى وبَعدي كلُّ أنثى | ||

| مررْتَ ببالها ستموتُ قَهرا | ||

| عليكَ ذنوبُها إن كنتَ تدري | ||

| ومثلكَ بالهوى المجنونِ أدرى | ||

| ستُبصرُ في قميصِكَ كلَّ لونٍ | ||

| وتنفضُ شعرةً وتشمُّ عطرا | ||

| وتنكرُ ظنّــها لأيــا بــــلأيٍ | ||

| فمغلوب الهوى بالعذر أحرى | ||

| ستحملُ حزنَها يوما وتمضي | ||

| تقلّب جمرةً بالرّوحِ حيــرى | ||

| وضحكتُها البريئةُ سوف تُمحى | ||

| ويغدو قلبُها الضوئيُّ قبــــرا | ||

| قصيدتُها ستُهديــها ســواها | ||

| ستُسقطُ سطرَها لتضيفَ سطرا | ||

| ترى هل رافقتكَ إلى الأماسي ؟ | ||

| وهل أسمعْتَها للصّبحِ شعرا | ||

| وهل مسَحَتْ دموعَكَ ذاتَ حزنٍ ؟ | ||

| وهل حفرتْ لحلمكَ ألفَ مجرى ؟ | ||

| أتثقلهَا طقوسُــكَ دون شكــوى ؟ | ||

| أيعجبُــها مذاقُ البنِّ مرّا ؟ | ||

| شهيَّ الظلمِ والشَّبق المعمَّى | ||

| أتزهدُ في التي وهبتْكَ عمرا ؟ | ||

| أضئني شمعةً في كفِّ ريحٍ | ||

| لأنّي في هواكَ أضأتُ عشرا | ||

| قليلٌ من ضمير البحر يكفي | ||

| ليحضنَ موجةً في البرد تعرى | ||

| سيتركُكَ الزّمانُ بلا رفيقٍ | ||

| تُجرجِرُ خَيبةً في الدّربِ كبرى | ||

| وتنساكَ النساءُ كأيِّ ماضٍ | ||

| كأنّك ما صنعْتَ لهنّ ذكرى | ||

| متى ما جئتَ تسألهنَّ وصلا | ||

| ضحكنَ شماتةً وصفحنَ ذكرا | ||

| تَحنُّ للحظةٍ عمياءَ فيها | ||

| بخصر غريرةٍ أشعلتَ جمرا | ||

| أقلني من هواكَ وعش وحيدا | ||

| فلستُ أُطيقُ بعد اليومِ صبرا. | ||

الهوامش:

(*) عائشة الحطّاب، شاعرة أردنية.

1- ينظر: شذا العرف في فن الصرف، ص55.

2- نقلًا عن: في مناهج النقد الحديث، ص5.

3- مجلة حضرموت، ص22 العدد (الرابع والخامس) يناير – ديسمبر 2010م.

4- البلاغة العربية قراءة أخرى، ص83.

5- التجريد: هو أن يجرّد المتحدث من ذاته ذاتًا أخرى يخاطبها، كقول جرير:

تبيتُ ليلك ذا وجدٍ تخامره *** كأنّ في القلبِ أطرافَ المسامير

6- ديوان يبكيني المغيب، ص35.

مراجع البحث:

– أقنعة النّص، سعيد الغانمي، ط (1) 1991م، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد.

– الالتفات في شعر جرير، زهير برك الهويمل، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، حضرموت، 1431هـ/ 2010م.

– البلاغة العربية، قراءة أخرى، د. محمد عبدالمطلب، الشركة المصرية العالمية للنشر – لونجمان، مصر.

– تجليات الخطاب الأيديلوجي، د. طه حسين الحضرمي، مجلة حضرموت، العدد (الرابع والخامس) يناير – ديسمبر 2010 م.

– ثنائية (الأنا) و(الآخر) في نونية المثقب العبدي، د. عبدالله حسين البار، ط (1)، عام 1424 هـ/ 2004م، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء.

– جماليات الأسلوب، الصورة الفنية في الأدب العربي، د. فائز الداية، ط (2)، 1411هـ/ 1990م، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق.

– ديوان يبكيني المغيب، الشاعرة عائشة الحطّاب، ط (1)، 2015م، دار العروبة للنشر، الأردن.

– السيميائية، أصولها وقواعدها، ترجمة: رشيد بن مالك ومراجعة وتقديم: د. عز الدين المناصرة، د. ط، 2002م، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر.

-شذا العرف في فن الصرف، أحمد الحملاوي، دار البارودي.

– الصورة بين البلاغة والنقد، د. أحمد بسام ساعي، ط (1)، 1404هـ/ 1984م، المنارة للطباعة والنشر، دمشق.

ــ ضمن الوجه، تكشفات قرائية في خصوصيات شعرية يمنية: د. عبدالقادر علي باعيسى، ط (1) 2004م، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، دار حضرموت للدراسات والنشر، حضرموت.

– في معرفة النّص، يمنى العيد، ط (3)، 1985م، دار الآفاق الجديدة، بيروت.

– في مناهج القراءة النقدية الحديثة: د. عبدالقادر علي باعيسى.

– في النّص الأدبي، دراسة أسلوبية إحصائية: د. سعد مصلوح، ط (1)، 1411هـ/ 1991م، مطابع دار البلاد، جدّة.

– كوسمولوجيا اللغة الشعرية: د. أحمد سعيد عبيدون، ط (1)، عام 2006م، دار حضرموت، حضرموت.

– محاضرات في النقد الحديث، د. أحمد سعيد عبيدون، (مخطوط).