نقد

أ.د. عبدالله حسين البار

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 13 .. ص 64

رابط العدد 13 : اضغط هنا

يُعَدُّ الشّاعر “س. س. الجريريّ” واحدًا من ثلّةٍ من الشباب الذين وُسِمُوا بالإبداع في فترة الثمانينيّات من القرن الماضي. كان الأمل معقودًا بهم في منح (الشعريّة الحضرميّة) حضورًا يدفعها إلى مستوياتٍ عُلا بعد أنْ كَبَتْ كبواتٍ جُلّى بسببٍ من تفرُّقِ عددٍ من الشعراء المبدعين في بقاعٍ شتّى خارج حضرموت لدواعٍ مختلفة، ومن هيمنةِ الإيديولوجيّة على الحياة الثّقافيّة والأدبيّة وانحصار تقويم النقد الأدبيّ وتقييمه في دوائرها المغلقة، ومن تقاصُرِ بعض الشّعراء البارزين على السّاحة الشعريّة عن الإيغال في أنساغ الحداثة الشّعريّة في نموذجها العربيّ على أقلّ تقدير. وفي لحظةٍ ما تراءت أصوات علي أحمد بارجاء، وس. س. الجريريّ، وأحمد عبيدون، وع. ع. باعيسى تحديدًا بشارةً بأملٍ في غدٍ موسومٍ بالإبداع الشّعريّ الذي يحقّ لنا المباهلة به. فقد أقبلت هذه الأسماء على منظور الحداثة للإبداع، وتمثّلت كثيرًا من طرائقها في الأداء، وكان حقًّا علينا نصرُ الإبداع كما تجلّى في كثيرٍ من نصوصهم التي آثروا نشرها في بعض المظانّ. كان ع. أ. بارجاء أشدّ الأربعة انصرافًا للإبداع الشعريّ فلم يشغله عنه شاغلٌ، وهو أكثرهم إنتاجًا، ولم ينافسه إلا س. س. الجريريّ في نظم الشّعر بالعربيّة الفصيحة وبالعاميّة الملحونة، وكان للبيئة التي ينتمي إليها كلّ واحدٍ منهما أثرها على شعره المنظوم بهذه العاميّة أو تلك وطرائقها في صياغة الشّعر. فغلب الشغف بشعر (الدان) وأعلامه وأساليب صوغه وحبكه على شعر الـ(بارجاء)، كما غلب على شعر (الجريريّ) حبُّ النسيج المحضاريّ والإقبالُ عليه، وترسُّمُ خطاه في كتابة الأغنية، ولعلّ لقربه من بعض الملحِّنين والمغنّين يدًا في ذلك الإقبال. وبقي الآخران (عبيدون وباعيسى) على وفائهما للفصحى فلم يجمعوا بين الأختين بحال.

حدث هذا في الوقت الذي بدأ الشعر المنظوم بالعربيّة الفصيحة في حضرموت تتهدّده جدليّة العقم والابتكار فآثر بعضهم الصمت والانسحاب من ساحات الشعر مكتفيًا بما قدّم في مراحل سبقت، وتخيّر بعضٌ آخر جنسًا أدبيًّا آخر يمارس فيه حريّته الإبداعيّة في تشكيل اللغة والتعامل مع عوالمها التخييليّة، وأصرّ فريقٌ ثالثٌ على مواصلة كتابة المنظوم من الكلام الموزون ولو ضؤل حظّه من الشعريّة في منظورها الحداثيّ منذ شعراء الابتداع عند جماعة أبوللو حتّى أصحاب قصيدة التفعيلة وما تلاها من اتجاهاتٍ شعريّةٍ، ولم يظلّ مغرِّدًا بالشعر من ذلك الجيل إلا اثنان س. ع. بن سلمان، وع. ع. الصيعريّ فائتلقا شعرًا وإن نزر إنتاجهما، ولدى كلّ دواعيه وأسبابه.

من هنا كان الأمل معقودًا لواؤه على ما ينتجه هؤلاء الأربعةُ وآخرون من أمثالهم حاذوهم في السّير أو لحقوا بهم من بعد. بيد أنّ سحابةً ظلّلت أفق أولئك الشعراء الأربعة وبعثت في الأنفس قلقًا على مصير الشعر في حضرموت. فقد استخفّهم الطموحُ العلميُّ، وازدهاهم مجدُه الأصيلُ، فتراءى منافسًا خطيرًا للإبداع الشعريّ الذي لا يقبل إلا بكلّيّة المبدع أو لملم أطرافه وانصرف غير مكترثٍ بشيءٍ، وهو ما حدث. فقد انزوى الإبداعُ الشعريُّ من أفئدةِ ثلاثةٍ منهم هم (الجريريّ، وعبيدون، وباعيسى) فشغلهم البحثُ العلميُّ ومقتضياتُه المنهجيّةُ حتّى غطّى على أبصارهم وما يلقون. وبقي الـ(بارجاء) مخلصًا للإبداع الشعريّ بلغتيه الفصيحة والعاميّة، ولم يمنح البحثَ العلميَّ إلا القليلَ من وقته وتفكيره وانفعاله وتفاعله وخصّ الشّعر بالكثير من ذلك، فذكّر في بعض صنيعه هذا بما اشتهر به شاعرٌ عبقريٌّ كبيرٌ من شعراء الحداثة العربيّة هو الشّاعر خليل حاوي. وإذا كان (عليٌّ) لم يخرج للناس إلا القليل من إنتاجه فلأسبابٍ لا يليق بذكرها هذا المقام.

على أنّ انصراف الثلاثة عن ممارسة كتابة القصيدة بالعربيّة الفصيحة لا يعني انطفاء طاقاتهم الإبداعيّة، فقد جلّى كلٌّ منهم في مجاله البحثيّ فصاروا أملًا جديدًا في النهوض بحركة النقد الأدبيّ في حضرموت بعد أن غاب عنها تمامًا ولم يزل غائبًا حتّى يوم الناس هذا. فأسهموا بنصيبٍ لا بأس به في تقويم بعض الأعمال الإبداعيّة وتقييمها، كلّ حسب ثقافته ومنهجه وقدراته الإجرائيّة على استكناه النصوص. ولكنّ السّؤال هو: أين موقع الشّعر من هذه الحركة الإبداعيّة لدى هؤلاء الثلاثة المبدعين؟

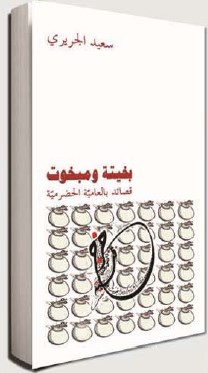

أمّا الـ(باعيسى) فإخالُ الشّعرَ بارحه كطائرٍ حطّ قليلًا على غصنٍ، غرّد ما غرّد ثمّ طار، ولم يترقّبه ذلك الغصنُ لانشغاله بسواه من الطّير. وأمّا (عبيدون) فقد خدعنا عن نفسه لتوغّله في قضايا الفكر النقديّ ومستغلقات مناهجه حتّى أجمع المجمعون أنّه طلّق الشعر ثلاثًا، طلاقًا بائنًا لا رجعةَ إليه، فإذا هو يفاجئ محبّيه بعودته إلى الشّعر -بمحلّلٍ أو دون محلّلٍ، عِلْمُ ذلك عند ربّي وعنده- فيُطْلِعُ للناس ديوان شعرٍ لمّا يزل يتلمّس سبيله إلى أفئدة القرّاء لينال نصيبه من التقويم والتقييم، لكنّه يشي بلغةٍ شعريّةٍ تفيض حداثةً، وتبارح درجة الصفر في الكتابة لتوغل في درجات التخييل إلى أعلى المظانّ. وبقي (س. س. الجريريّ) على شغفه بالعاميّة وإبداعها الموروث والمستجدّ فأحاطه بعنايةٍ وجدانيّةٍ كان من آثارها المساهمة في إبداع الشّعر بها، فقد وجد فيها حضنًا دافئًا لهمومه الوجدانيّة ومشاغله الفكريّة، فظلّ يمارسه دون ضجيجٍ، ويسهم بهذه الممارسة مع آخرين من أمثال حسين عبدالرحمن باسنبل، وعلي عمر الصيعريّ، وعلي أحمد بارجاء… في تشكيل حداثةٍ للغة الشعر العاميّ لترتقي عن الاستاتيكيّة الموروثة فيه، وتنتصب على حدٍّ ديناميكيٍّ من التجديد والإبداع، فكان نتاج ذلك هذا الديوان الموسوم بـ(بخيتة ومبخوت). وهي المجموعة الشعريّة الأولى التي حرص الشّاعر على إخراجها للقرّاء اعترافًا منه بنضجها، وتميّزها، وقدرتها على تكريم اسمه في أفئدة المتلقّين. وقوامها أربعون قصيدةً مختلفة الهُويّة الإبداعيّة فجاء بعضُها على هيئة المسرّحة يستوي في هذا أن تكون مُنْشَأَةً حرّةً أو عارضَ بها بعض قصائد لآخرين، وجاء بعضها على هيئة الموشّحة المتجدّدة البناء كما في قصيدة (بخيتة ومبخوت)، التي وُسِمَ عنوان الديوان باسمها، وجاء ثالثٌ منها على هيئة المسمّطة كما في (قسمة، وتحت النصب التذكاريّ، ودُشْكا)، وجاء رابعٌ منها على هيئة (المبيّت) على شرطنا كما جلوناه في بحثنا الموسوم بـ(الصنعة الوزنيّة في القصيدة الحمينيّة) وهو منشورٌ، ومن أمثلته في قصائد الديوان (ثابت، وصوابي غابية…)، وجاء بعضها منسوجًا على نسق الدان ومن نماذجها نذكر (الضغط والسكّر، وجرذ). وأمّا قصيدة (قليل الخير) فالحديث فيها طويلٌ؛ لأنّها فارقت المألوف في الشعر فصيحه وعاميّه، فقد جاء البيت فيها على نظام (السِّه بيت) – و”السِّه” فارسيّةٌ وتعادل العدد ثلاثة بالعربيّة مثلما عادل “الدو” العدد اثنين فيها -وهو نظامٌ يضارع ما في تاريخ الشعريّة العربيّة بـ(الدو بيت). وهذا -أعني الدو بيت- يقوم على بحرٍ واحدٍ تتحد قوافيه في أشطاره الأربعة، وقد تتفق ثلاثة أشطارٍ في قافيةٍ ويخلو الشطر الثالث منها من القافية. والبيت في هذا النظام الوزنيّ لا يتجاوز الأربعة الأشطار قطّ، ولذلك لا تُصْنَعُ منه قصيدة، وإنّما هي أشطار أربعة تؤلِّف بيتين، ووزنهما في كلّ نماذجها التي صاغها الشّعراء هو (فعْلن فعِلن متفعلن مستعلن) ولا غير. وهو في الأصل فارسيٌّ طوّعه شعراء العربيّة للسبك العربيّ فأجادوا فيه، وحسبك بما جاء في ديوان صفيّ الدّين الحِلّيّ من ذلك مثلًا. ومن أمثلته في العربيّة القول المشهور:

يا غصنَ نقًا مكلّلا بالذهبِ أفديك من الرّدى بأمّي وأبي

إن كنتُ أسأتُ في هواكم أدبي فالعصمة لا تكونُ إلا لنبي

وعلى ذلك النمط في النظم سار شعراء العربيّة في العصر المملوكيّ وما تلاه من عصور الأدب، حتّى جاء جبرانُ خليل جبران ورفاقه المهجريّون فاختاروا نظام الـ(دو بيت) دون اختيار وزنه، فبقي النظم على الـ(دو بيت) وتنوّعت أوزانه من صيغةٍ بعينها يلتزم بها الناظم إلى أوزان القصيدة العربية كما اكتشف قانونها الخليل فكان نظمٌ على رملٍ وسريعٍ ومتقاربٍ… إلى آخر ذلك، حتّى وجدنا مَنْ ترجم إلى العربيّة الشعر الفارسيّ المنظوم بأوزانٍ فارسيّةٍ بنظام الـ(دو بيت) على وزن بحر السريع المعروف في العربيّة، كما فعل الشاعر أحمد رامي في ترجمته لرباعيّات الخيّام. وهذه مسألةٌ قابلةٌ للدرس وتحتاج إلى تأمّلٍ أعمق ممّا نالته في هذا المقام.

هندس س. س. الجريريّ البيت في قصيدته هذه الموسومة بـ(قليل الخير) على ستّة أشطارٍ وجعلها في ثلاثة أبياتٍ، ومنح كلَّ شطرٍ قافيةً، وإن اتحدت جميع أشطار البيت في حرف رويٍّ واحدٍ، فهو الحاء في البيت الأوّل، وهو غيره في سواه، ذلك أنّه جعل كلّ ستّة أشطارٍ وحدةً مستقلّة بحروفِ رويِّها عن بقيّة الوحدات الأخرى، شأنُ صنيع من نسجوا الـ(دو بيت) على أشطار أربعةٍ، ومن هنا جاز لنا أن نسمها بالـ(سه بيت). ثمّ تناسلت الوحدات حتّى بلغ عددها ثلاث عشرة وحدةً لا يجمع بينها بعضها ببعضٍ إلا نظام الهندسة الإيقاعيّة ولا غير. وذلك مثل قوله:

نازل تراه العد لا تغتر لا حشدوا لك الأعداد

وزماننا واعد على درب الأمل نسعى ونتواعد

ما للأماني عد عاشاطي السلامة حلمنا الموعود

وهنا تتحد أشطار البيت الثلاثيّ أو قل (السِّه بيت) في حرف رويّ واحدٍ وإن تنوّعت قوافيه. وعلى منواله قوله في آخر:

قُفّ العوامر لك ولك منوخ معك عسكر هنالك

لا شكّ في ذلك ولك وادي عدِم والعبر تهنالك

بس المدن مش لك عطوك القاع فسحوا فيك ما شلّوك

تشكيل البيت هنا من جهة الوزن هو تشكيله في النموذج السابق لكنّهما متغايران من جهة الرويّ. وهذا ما يجعل كلّ بيتٍ في هذه القصيدة وحدةً مستقلّةً كما قد سلف ذِكْرُه.

سيقول قائلٌ: لعلّ فيها استحضارًا لهندسة البيت في بعض شعر (الدان الحضرميّ)، أو بعض شعر المحضار. ولن أنكر ذلك ولكنّني أنبّه إلى أنّ اتحاد القافية في الشطر الأخير من وحدات كلّ قصيدةٍ من قصائد شعر الدان والمحضار يجعل وحدات قصيدة الجريريّ منزاحةً عن هذه الهندسة الإيقاعيّة تمامًا، وانظر معي في قول حدّاد مثلًا:

قد كانها الأرض جمده أيّام وأشهر عديدة

لا ساني أسمعه يترنم ولا قصّاد

ماليوم خذها قصيدة بالمطالب هن والمقاصيد

هنا يتّحد البيت مع ما سبقه وما تلاه في الوزن وفي حرف الرويّ، ويقوم حرف الرويّ في آخر البيت، وهو الدال في (المقاصيد) بدور الرابط بين أبيات القصيدة حيث يُلتزم وبأمثاله في جميع أبياتها. وهو ما لم يلتزم به س. س. الجريريّ في قصيدته (قليل الخير).

ومن ذلك ما نجده في قول المحضار:

ويا ما ذروا العذّال ذري الشّكوك ويا ما جنينا منّه الشّوك

وكم من محازي الكذب وشروا فلوك ونقضوا علي غزلي ونا حوك

بغوا القلب يسبح في شطونه خزا الله الحواسد والشياطين

وهنا يقوم حرف الرويّ في آخر شطرٍ في البيت، وهو النون في كلمة الشياطين، بدور الجامع بينه وبقيّة أبيات القصيدة. وما صنعه الجريريّ في قصيدته يعدّ فتحًا في تشكيل القصيدة العامّيّة في حضرموت، وإنجازٌ يُحسب له.

وإذا كنّا وصلنا إلى هذه النقطة فمن المتوجّب علينا الإشارة إلى أنّ هذا الديوان يمثّل انزياحًا في تاريخ الشّعريّة بالعاميّة الحضرميّة في عصورها المتأخّرة. فقد ابتلي هذا الشّعر بالكوارث والحوارث ما ظهر منها وما بطن فشاهت لغته، وغاض في قسماته ماء الشعر وغدا كما قال المحضار بحقّ: (والشعر شيّب في بلدنا قد ملت وجهه التجاعيد). ولولا بقيّةٌ صالحةٌ من أشعار من سبقوا في الزمان جمعها بعض الحفّاظ لانصرف محبّو الشّعر الصافي عن مثل ذلك الغثاء الذي تضجر منه الأفئدة المتعلّقة بالشعر الجميل المونق الذي صاغه شعراء العاميّة في حضرموت منذ عشرات السنين. فجاء هذا الديوان ليمثّل خروجًا عن هذا النسق في شعر العامّيّة في حضرموت على عددٍ من المستويات. منها أنّ القصيدةَ في هذا الدّيوان هي كتاب الشّاعر الذي يحمل للناس موقفه من الحياة ورؤيته لها، فهي على هذا هُدْهُدُهُ الذي يأتينا بنبأٍ يقينٍ من سبئه الغائرة في أعماقه. ومنها ضمّ القصائد في ديوانٍ واحدٍ يُعتنى بصناعته كتابًا فيُتوفّر له من صور النصّ الموازي ما يهيّئه لذلك. وهو حالٌ لم نعد نعرفه في تاريخ الشعريّة العاميّة غير في شعر الغناء الحضرميّ حيث اعتنى بعض كبار شعرائه بإصدار دواوين منها بعد أنْ جمعوها ونسّقوها لتلك الغاية، فأخرج المحضار أربعةً من الدواوين، وأخرج المفلحيّ، ومثله حدّاد، ديوانًا وفعل سواهم آخرون مثل فعلهما إخلاصًا منهم للشعر وعشّاقه المفتونين به كلمةً ولحنًا. أمّا أصحاب المسرّحات وشعراء المدارات ومن ماثلهم من شعراء العاميّة فقلّ أن حرصوا على جمع أشعارهم وطبعها في دواوين ليقرأها الناس على مُكْثٍ. وهنا يظهر معنى ديوان (بخيتة ومبخوت)، فهو انزياحٌ عن صنيع أشباهه من أصحاب المساجلات والمعارضات والمسرّحات من عدم الاهتمام بنشر الديوان وصناعته بحيث يجيء كتابًا مقروءًا، فالمعهود في مثل تلك الحالات أن يغلب المسموع على المقروء، وقلّ أن استشهد باحثٌ بنصوصٍ من الشعر العامّيّ المصوغة في باب المسرّحة أو المعارضة أو المساجلة مثبتةٍ في كتابٍ مثلما نجد في شعر الغناء. فائتلف في هذا الصنيع مع نمطٍ من أنماط شعر العامّيّة في حضرموت واختلف مع أنماطٍ أخرى، ولا ضير. واستطرادًا بالقول أشير إلى أنّ صنيع الشّاعر هنا في الاحتفاء بديوانه الذي جمع فيه عددًا من قصائده، هو صنيعُ عددٍ من أعلام شعر العامّيّة في حضرموت يوم كان للشّعر رفعةُ شأنٍ وإن نُظِمَ بالعاميّة، وأضرب لك مثلًا، هذا الشّاعر الصوفي الكبير عمر عبدالله بامخرمة كان أحرص ما يكون على تدوين أشعاره وتقييدها في دفاتره ليحظى بقراءتها القارئون من بَعْدُ. وهذا الحبيب عبدالله بن علوي الحدّاد يضمّن ديوانه الموسوم بـ(الدُّرِّ المنظوم) عددًا لا بأس به من أشعاره المنظومة بالعامّيّة الحضرميّة يومئذٍ، ويحدثنا الشّيخ الأستاذ محمد عبدالقادر بامطرف عن نسخة اقتناها من ديوان (المعلّم عبد الحقّ) وغيرهم من أمثالهم صنعوا مثل صنيعهم على مختلف أدوار التاريخ في حضرموت. أمّا من جاءوا بعدهم فقد اكتفوا بما صاغوا من قصيدٍ، فناموا عن شوارده فلم يقيّدوها ورضوا بذاكرة الحَفَظَة من الرواة ثقةً منهم بهم، فضاعت نفائس من قصائدهم لأسبابٍ لا حاجة لنا في تعدادها، وحسبك فيما سلف من القول إيضاحًا. وهذه هي الصورة الثانية من صور انزياح ديوان الجريريّ عن أمثاله من شعر العامّيّة في حضرموت. أمّا الصورة الثالثة فحرصه على تنضيد نصّه الموازي لتستقيم له نصوصه كتابًا مقروءًا. فأحكم صنعة غلافه، وأجاد إضاءات أبهائه، وزيّنه بثريّاتٍ نصّيّةٍ هي التي عرفها العارفون بعنوانات القصائد، فجاء الكتاب تحفةً فنّيّةً متكاملةَ الصناعة في الإخراج.

ولقد وُسِمَ الديوان بعنوانٍ جاء بارزًا ومحتفًى به وهو (بخيتة ومبخوت). وهو عنوانٌ يكشف عن الهُويّة الإيديولوجيّة للشّاعر من حيث الانتماء إلى طبقات الشعب البسيطة التي لا تعرف للتعبير عن مشكلاتها وقضاياها سبيلًا إلا حين تجد مَفْزَعًا من مثقّفٍ أو مبدعٍ فتلوذ به لينصفها ممّن كان سببًا في معاناتها التي لا تكاد تنقضي سجيس الدّهر. فصار العَلَمانِ علامةً أيقونيّةً تشير إلى الهُويّة الدّلاليّة التي يوحي بها هذان العلمان ويومئان إليها، وغدوا مفردًا بصيغة جمعٍ في هذا المقام وأشباهه. على أنّ من الممكن تأويل اختيار العلمين بالرغبة الكامنة في أعماق الشاعر في أنْ تحظى هذه الفئات الاجتماعيّة بنصيبها من الحياة السعيدة والعيش الرغيد. فالمبخوت هو ذو حظٍّ سعيدٍ ومثله (المبخوتة، وبخيتة من حيث هي علمٌ ليست بعيدة عن هذه الدلالة)، هذا بالعودة بالعلم إلى جذره اللغويّ، وهو من باب التّفاؤل والظنّ الحسن. أمّا إذا وضعتَ في حسبانك ما جرى به العرف اللغويّ عند العامّة حين يصفون أحدهم بأنّه: (مبخّت)، ويعنون به قليل الحظّ في الحياة، فتراه يتنقّل في الشقّاء حتّى يملّه الشّقاء بان لك بعدٌ آخر في دلالة وضع هذين العلمين عنوانًا للديوان، وكأنّه يصرخ: إنّي اتّهم، وهي صرخة احتجاجٍ على وضعٍ اجتماعيّ لا يستطيع تأمين سبل العيش الكريم لبسطاء الناس في المجتمع، ولعلّ قصيدته (حكومة باحريز) لا تبعد عن هذا المعنى. وإنّ هذين العلمين ليسا ببعيدين عن الاستخدام في تراثنا الشّعبيّ، ففي أواخر أعوام النّصف الأوّل من عقد التسعينيّات من القرن الماضي أخرجت فرقةُ غناءٍ شعبيٍّ في مدينة الشّحر شريطًا به بعض الأهازيج الشّعبيّة للأطفال، وفي واحدةٍ منها يظهر اسم (بخيتة ومبخوت) في موضع (الشّلّة) التي تتكرّر في آخر كلّ مقطعٍ من الأهزوجة. قالوا في إحدى المقاطع:

قسمة شتار/ قسمة شتار/ قسمي طلع ما هو تمام

لا قد عطونا شُقْب شلّوا قسمهم شيرة وحوت

نذرع الفوت بالفوت/ زاد فيها مية فوت

يا بخيتة ومبخوت/ لا تلعبون بالقوت

وهو جمُّ الاعتناء بها فمثلما اختار ثريّاها عنوانًا للديوان تخيّر مطلعها ليجعل منه أيقونةً خطّيّة يزيّن بها غلاف كتابه، وتفنّن في إخراجه، ففي الغلاف الأماميّ أبرز منه كلمتين هما أولاهما وآخرتهما (خرج) و(بخيتة)، وجعل بقيّةَ كلماتِ البيت منطويةً في ثناياهما. ثمّ شكّل البيتَ على هيئةٍ جرّة، أو قل (خزبة) كالتي يستخدمها أهل الأرياف حتّى عهدٍ قريبٍ، ومن بعدُ عمد إلى نسخها لتضفي شكلًا غريبًا يلفت انتباه القارئ ويجذبه إليه ليتأمّله. أمّا في الغلاف الخلفيّ فقد جاء بالبيت كاملًا واضحًا مبينًا وجعله متصلًا بالأيقونة التي شكّلها في صفحة الغلاف الأماميّة، وكأنّه يومئ إلى أنّ الديوان مبني بناءً دائريًّا فأوّله يفضي إلى آخره والعكس صحيحٌ.

وقديمًا قالوا: الشيء بالشيء يُذْكَرُ، وما دام الحديثُ هنا متعلّقًا بالغلاف وبعض مكوّناته فإنّني أشير إلى أنّ المبدع على وعيٍ عميقٍ بمفهوم النصّ الموازي جعله إلى تذييل عنوان ديوانه بثلاث كلمات ذات وظيفةٍ في مقامها الذي وضعت فيه وهي (قصائد بالعاميّة الحضرمية). وهو لم يضعها اعتباطًا، ولكنّ وعيه العميق بأبعاد المناص هو الذي أفضى به إلى وضعها ثمّة. فالنظر إلى العنوان (بخيتة ومبخوت) قد يكون عنوانًا لرواية، أو مجموعة قصصيّة، أو مسرحيّةً، ولكن تجلّي كلمة (قصائد) قام بوظيفة تحديد أجناسيّ للعمل الأدبيّ الذي اضطمّ عليه الكتاب، وجاءت (بالعامية) لتمييزها عن العربيّة الفصيحة، أمّا وصفها فذو وظيفةٍ إيديولوجيّة بمنظور أوسبنسكي.

والسّؤال الآن هو: ما الدّافع إلى هذا الاعتناء بهذه القصيدة دون سواها من نصوص الديوان؟

سأضع جملةً من الاستفهامات كلّ واحدٍ منها افتراضٌ قد يقبل به عقلُ قارئٍ، والاختلاف في أيٍّ منها لا يفسد للودّ قضيّةً كما قال شوقي، وأقول:

أتراه زهوه بالبناء على نسيج شاعرٍ مثل (بو ريّا) ثوت ذكراه في أفئدة الحضارمة، وإن انزاح بمعنى بيت بو ريّا إلى دلالةٍ مختلفة، فإذا كان اليأس والشّكوى والقنوط هو الناتج الدلاليّ لقول س. س. الجريريّ (ولولب حظّها والبخت مفروت) فإنّ بيت أبي ريّا القائل:

يقول بو ريّا على حضرموت *** لولب من الرحمن مفروت

يمنح دلالة الأمل والرجاء في رحمة الرحمن أن تحيل اليباس اخضرارًا، والجدب نعيمًا وارفًا لا يزول. ولهذا كان للجملة معنى الدعاء؟

أم زهوه بترسّم خطى مثقّفٍ كبير هو الأستاذ الشّيخ محمد عبدالقادر بامطرف؟

أم زهو الشباب بمضارعة شاعرٍ ذي قامةٍ مثل (بو راشد)؟

أم زهوه في توظيف العلم رمزًا لم يسبقه إلى الوصول إليه شاعر من قبل؟ وهنا أشير إلى أنّ دلالة (بخيتة ومبخوت) في القصيدة تبدو على نحوٍ مغايرٍ إلى حدٍّ مّا عن دلالتهما عنوانًا للديوان، وذلك من حيث الخصوص والعموم، والتجريد والتعيين.

وأيًّا كان التأويل فإنّ ما لا خلاف عليه أنّ الشّاعر اعتنى بهذه القصيدة كما لم يعتنِ بسواها، وخصّها بشيءٍ من الاحتفاء؛ لأنّ لها في فؤاده مقامًا لا يخلو من شأنٍ.

وفي الديوان عدد من التقنيات الجماليّة التي توسّل بها النصّ لإنتاج دلالته، وتبيان مقصوده، والإيماء إلى مراميه. وهي عديدةٌ، سنقف هنا على بعضٍ وندع بعضًا لآخر سيقع الديوان بين يديه ويقرأ منه ما تيسّر له فيخرج للناس برؤية غير الرؤية ومعالجة سوى المعالجة.

وأولى هذه التقنيات التوظيف الرمزيّ للأعلام. والحقّ أنّه يستخدم الأعلام استخدامًا مزدوجًا منها ما هو متعيّن في الوجود، ولها وظيفة الإعلام والإخبار، وغايته من استخدامها تحديد الظّرف الاجتماعيّ الذي أحاط بإنتاج القصيدة مثل (حسين وحسين)، ويقصد بالأوّل الشاعر حسين بن أبي بكرٍ المحضار، وبالثاني الشاعر حسين بن عبدالرحمن باسنبل. وقد يعمد إلى لقب أحد الشاعرين فيقول (المحضار)، أو يقول (السنبليّ) وهي نسبةٌ خاصّة للعَلَم الجامع لأسرة آل (باسنبل). وفي هذه الأعلام وأمثالها تنحصر الدلالة، ولا تكاد تتجاوز الظاهر إلى باطنٍ مضنونٍ به على غير أهله. ودلالتها هنا تحديد الظّرف الزمنيّ لكتابة النصّ ولا غير.

وأمّا الاستخدام الثاني فهو تشكيلٌ علاميٌّ ذو بُعْدٍ رمزيٍّ، ويمنح دلالةً إيحائيّة، وهي مختارةٌ من رصيدٍ ثقافيٍّ متنوّع الاتجاه، وتحتكم إلى تقاليد الشّعر العامّيّ في حضرموت من حيث استخدام الأعلام وتوظيفها رمزيًّا فيه، فأكثر منها الشعراء، واستفادوا من دلالتها، فخرجوا بالكلام الشعريّ من دائرة التقرير إلى دائرة الإيحاء. ورأت الذائقة الشعبية والحاسّة النقديّة ذلك الفعل حسنًا.

ومن أعلام الإيحاء ما استدعاه الشاعر من التاريخ مثل أبي موسى الأشعريّ وأبي ذرّ الغفاريّ وزرعه في نصّه الشعريّ ليخلص من خلالها إلى دلالاتٍ يتقصّدها. وليس هذا الصنيع بالغريب على شعر العاميّة في حضرموت، فما أكثر الشعراءَ -ولو كانوا أميّين لا يقرأون ولا يكتبون- الذين استدعوا من التاريخ والقرآن ومن سواهما من المصادر الثقافيّة أعلامًا يعرفها مثقّفو الأمّة ووظّفوها في أشعارهم، ولم ير أحدٌ في ذلك الصنيع نبوًّا. قال باحريز:

نبّوا على الدّحمي وقولوا له ذهن بالقوصرة ذولا عرب ساعة يبيعونك وساعة يشترون

كذبوا على يوسف ولقّوا له حيل ومناكرة قالوا كلاه الذيب يا بانا ونحنا غافلون

وقال في أخرى:

الرزق يدخل من سبب والموت يدخل من سبب والسوس يوكل قال شاعر في القواسم والقبال

لاتفرقع الضارب وجات العافية شل الذهب ما بي مهمّة لا صفي لي رمح بو زيد الهلال

وقال في ثالثةٍ:

ادّحفّوا منّي كذا وكلّكم وقعوا بشق ونا بشق… بازفكم يا أهل هارون الرشيد

وقال … وقال… وقال…، وما هو هنا إلا مفردٌ في صيغة جمع، وعلامةٌ أيقونيّةٌ تشير إلى ما يماثلها. فعديدةٌ هي الأعلام في أشعار الشعراء، ولكنّ المقام لا يتّسع لأكثر من مثال. والأهمّ أنّ استخدام هذه الأعلام الإيحائيّة هنا (يوسف، وأبو زيد الهلاليّ، وهارون الرشيد) لا يتجاوز الاستخدام الجزئيّ المحدود، وإن لم يفقد بعده الرمزيّ في النصّ. وليس كذلك يصنع الشاعر س. س. الجريريّ حين يستدعي من التاريخ الإسلاميّ أبا ذرّ الغفاريّ في لقائه الخاص به، ولا أبا موسى في لقائه الأخير. إنّه يجعل من كلّ واحدٍ منهما بطلًا لقصيدته فتتعدد المواقف، وتتنوّع الأبعاد، وتتجلّى خفايا المقاصد من خلال تتبّع جزئيّات الصورة التي يتلقّطها الشاعر من مضايق الفكر ومنعطفات الرؤى. وهذا نمطٌ من الإبداع صعبٌ ونمطٌ مخيفٌ، قويت عليه حداثة الشعر في عصرها الحديث، واستوعب أبعده الشّعر العاميّ في حضرموت حين عالجه الجريريّ في ديوانه هذا. وتلك حسنة سيذكرها له التاريخ الأدبيّ ويعرف مقدارها له.

وبعيدًا عن أيّ تأويل يمكن أن تفضي إليه قراءة النصّين فإنّي أقول: إنّ (أبا موسى الأشعريّ) في قصيدة الجريريّ هو قناعٌ توسّل به الشاعر ليقول من خلاله ما يروم أن يقوله بعيدًا عن التقرير والمباشرة في التعبير. ولعلّه لهذا تخيّر من القصيدة أبياتًا ثلاثةً جعلها في عتبة التصدير لتدلّ عليه بعد أن ذيّلها بتوقيعه الذي خطّه بقلمه تحديدًا:

ما فهمت الأمّة وخلّوني فحس يمنى على يسرى كذا في زاوية

يتفرجون وبعضهم عاده رفس ظهري… وخلّوا همّتي متهاوية

حذرت في حذرت من ميدع ملس لكنّ ما فهموا وها هي خاوية

أمّا أبو ذرّ الغفاريّ فمعادلٌ موضوعيّ لمن ظنّ الشاعر أنّ أبا ذرّ معادله وليس بذاك، ولن يكون. وأنّى له أن يكون وهو اليوم واحدٌ من أشباه من ثار عليهم أبو ذرٍ وأمثاله في التاريخ؟ إنّ الجوهر الحقّ في شخصيّة أبي ذرّ هو ما أجملته قصيدة س. س. الجريريّ حين جسّده فيها بقوله:

وكلمة الحق بنطقها ولو مدّوا حصاري ونا ما تهمّنا الدنيا، ترى الدنيا حصيرة

زمن لي والف الأهوال والشّدّة وضاري وغيري ملتهي بغصون ريّانة خضيرة

وما معادله المقصود إلا واحد ممّن ألهتهم الدنيا بغصون ريّانة، ونَعْمةٍ يرسف فيها، وصار إلى ما صار إليه أمراء بني أميّة في الزمن القديم، وهؤلاء هم من ثار عليهم أبو ذرّ في التاريخ فكيف يعادل أشباههم في الزمن الحديث؟!

وعلى أيّة حالٍ فإنّ ما صنعه الشاعر س. س. الجريريّ في توظيف أعلام الإيحاء المستدعاة من التاريخ صَنَعَ نظيره في استخدام أعلام الإيحاء المستلهمة من الواقع الشعبيّ المعيش. فرأينا عنده جملةً من الأعلام التي لا وجودَ لها متعيّنًا في التاريخ لكنّ لها وجودًا مجرّدًا في أشباهٍ ونظائر ممّن يعيشون في هذا المجتمع. فـ(بخيتة ومبخوت، وعميرة بنت عامر، وسمر وجعفر بو كمر، والشعملي وبو شعمل، وعامر وبو عامر كرامة المهتجس، وعوض مبخوت وعبود، وبامدحوق وبامرحول،… إلى آخر ما هنالك من ذلك) أعلامٌ إيحائيّة تمنح دلالةً رمزيّةً تتراسل في مظانّ وتتخالف في أخرى لكنّها لا تتراجع عن الارتقاء بالقصيدة إلى شرفٍ عالٍ من الشعريّة والتخييل.