كتابات

د. سعيد الجريري

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 13 .. ص 104

رابط العدد 13 : اضغط هنا

من يصدق أن هناك من لا يزال يخجل من ذكر اسم أمه في مجلس عام، أو مقهى، أو مدرسة، أو جامعة، أو مؤسسة ما، فيعدل عن استعمال صفة الأمومة إلى الولادة، تحت متلازمات ضغط اجتماعية نسَقية طال أمدها حتى فاق أي تصور.

ليست الأم وحدها وإنما الزوجة، والأخت، والابنة، والحبيبة أيضًا، فالزوجة تسمى الأهل أو أم فلان، في أحسن التعبيرات وأرقاها، وإن لا، فهي المدلولة، أو الحرمة، مثلًا، أو أم العيال. أما الأخت فهي الكريمة، ولا اسم لها، ومثلها الابنة التي إذا صارت أمورها إلى زيجة، فإن بطاقة الدعوة، إن صدف أن كان قسيمها في العرس أحد إخوانها، فإن أباها والأسرة سيدعون ضيوفهم لحضور مراسيم زواج ابنهم فلان الذي قد تسبقه صفة ما إن كان طبيبًا مثلًا أو مهندسًا …إلخ. أما أخته فسيشار إليها، بـ”ابنتهم” غفلًا من ذكر اسمها، وللضيوف الأقارب منهم والأباعد أن يخمنوا بعد ذلك أي بناتهم هي المرشحة للزواج، إن يكن لديهم أكثر من واحدة. أما الحبيبة فكالحب لا تبرح دائرة التابو المسفّه اجتماعيًا، على مقربة من زاوية “وإذا بليتم فاستتروا”.

(1)

وباستدعاء الجملة المقوسة في العنوان “وسمّيناها فاطمة على اسم الوالدة” جوابًا على سؤال السائل عن مولودته التي أشرقت بهجتها، فأضاءت بيت المسؤول عنها، يبدو جليًّا أن أباها القائل الذي يخجل من ذكر اسم أمه، فيسميها الوالدة، معتدٌّ بأمه، في أعماقه، حد أن يجعل ابنته امتدادًا اسميًا لها، لكنه لا يكشف عن اسم أمه إلا في دَرج الكلام، على حين بهجة، وعلى غير عادته، فالاسم الآن لطفلة وليدة، لا خطورة عليها ولا منها، لذلك فسوف تدلل مؤقتًا، فإذا هي فطومة، مثلًا، أو طماطم، أو فطمطم، أو تومة، أو فتّو… إلخ اشتقاقات التدليل وتشقيقاته. لكنها ما أن تدنو من لحظة الاستحاضة الأولى ستكون على شفا لحظة الإخفاء، اسمًا وجسدًا. سيتوارى اسمها وتشقيقاته تدريجيًا، ولن يُحفَظ إلا في سجلات رسمية كالأحوال الشخصية والمدرسة، مع بعض الاستثناءات، وكلما انضاف إلى ربيع عمرها عام، “بقَص” من اسمها حرفًا، ليغدو اسمها “البنيّة” في لسان أبيها، و”الكريمة” في لسان أخيها. بل لعلها تقرن بالتورية الشعبية، فيشار إليها بـ”الشغلة”، كما حدث ذات مرة، أو ذات طرفة، أن ذهب أحدهم مصطحبًا شقيقته إلى كلية ما، لتسجيلها، بعد سابق حديث مع أحد نواب العميد، وعند دخوله إلى مكتبه، سأل النائب شقيقَها -وقد كانت بينهما معرفة جيدة- عما يمكن أن يقدمه له من خدمة، فقال له بتعبير شعبي “جبنا الشغلة” مُورّيًا بذلك عن شقيقته التي تركها في الرواق منتظرة. ولما كان نائب العميد قد نسي ما دار بينهما من حديث سابق عن رغبة الشقيقة في الالتحاق بالكلية، سأل عما يقصده الشقيق بالشغلة، وقد ظنها شيئًا في صندوق أو كرتون أو سلة؟ فقال له، ممعنًا في التورية؛ لأن في المكتب أساتذة لا ينبغي لهم أن يعرفوا: “جبنا الشغلة اللي كلمتك عليها”، فلما لم يفطن النائب، دنا منه الشقيق هامسًا بخجل: “جبنا الكريمة”.

(2)

لماذا كل هذا الخط الدائري الطويل؟ ثم لماذا أفضتُ أنا في حديث هو مما تواضع عليه المجتمع، سنينًا عددًا، ويعد الخوض فيه مما يثير قلقًا وتوجسًا، فذلك ما وجد بعضهم عليه آباءهم، فهم لهم متبعون، كأن ذلك من سنن الكون التي لا تبديل لها ولا تعديل؟ لست في واقع الأمر معنيًا به إلا مدخلًا، لما هو أوسع، وأعني به العنوان المضمَر المصوغ، في خيالي، استفهاميًا على إيقاع المعادلة البلاغية “بُرقع ونقاب أم شَيدرٌ وحجاب؟” فما دعاني للكتابة ههنا ما أثير مؤخرًا في هولندا، في الصحافة والسيوشيال ميديا عن قرار البرلمان الهولندي بمنع ارتداء النقاب، في المرافق والمؤسسات ووسائل المواصلات العامة، وتغريم من ترتديه، ثم كيف تعامل المجتمع مع القرار بالتوازي مع سريان تطبيقه؟

(3)

هولندا التي تصل نسبة المسلمين فيها 5%، فيها ما لا يزيد عن مائتي منقبة فقط، في عموم المقاطعات الاثنتي عشرة، أي أنهن لسن في مقاطعة واحدة ولا في مدينة واحدة أو حي واحد، حتى يشكل النقاب ظاهرة، ولكن لاعتبارات سياسية وأمنية تم اتخاذ القرار، بعد مناقشات مستفيضة، فصِيرَ إلى ضرورة أن تكشف المنقبة عن وجهها لأهمية معرفة الشخص المتعامل معه، في البلدية أو المشفى أو المعهد أو وسيلة النقل العام… إلخ، لكن الطريف أن موظفي المواصلات العامة لم يروا جدوى ولا قيمة أخلاقية في تطبيق القرار، فالمنقبة إنسانة لها حقوق عامة وعليها التزامات، والمواصلات خدمة عامة مدفوعة الأجر، ولا سبيل إلى منع المنقبة، فهي حرة في ما ترتديه من ملابس، ما دامت ملتزمة بضوابط الاستخدام، ولم يصدر عنها ما يوحي بتهديد نقابها الأمن العام والسكينة أو سلامة المجتمع والركاب.

تابعت أصداء القرار في الصحف على مختلف اتجاهاتها الفكرية والسياسية، وفي التلفزة، فبدا لي أن مما هو جدير بالإشارة هنا أن ثمة منهجية ومهنية إلى حد بعيد جدًّا، فإحدى الصحف أجرت لقاء مع منقبة مغربية في ربيعها التاسع عشر؛ لتتعرف على سر تنقبها وخلفية قرارها، فكان مما قالته إنها تنقبت في سن الخامسة عشرة، على الرغم من أن أمها (المغربية أيضًا) ليست منقبة ولا محجبة ولا مبرقعة ولا مشيدرة، فهي تلبس البنطلون الجينز والتيشرت. وأكدت المنقبة أن النقاب يحمي المرأة من شهوات الرجال، وهي العبارة التي عنونت بها الصحيفة محتوى اللقاء. وعما تواجهه بسبب النقاب في الشارع الهولندي، قالت إنها قد تتعرض أحيانًا لنظرات استغراب، وربما عبارات معينة، لكن كل ذلك لا يحول دون التزامها بما أوجبته عليها الشريعة، على حد قولها.

وعلى عادة الهولنديين في تكشف خفايا القرارات وأبعادها وأصدائها، قام شابان بصحبة فتاة هولندية سافرة -مثلت دور امرأة منقبة- بتصوير مشاهد يوتيوب بكاميرا خفية ترصد ردود أفعال الناس في أماكن عامة ومؤسسات، ليتبين لهم، رغم محاولات الاستفزاز التي افتعلوها، أن المجتمع القائم على التنوع متسامح، في الغالب، ومتفهم للخصوصيات الثقافية للأديان، ما دامت في إطار عدم التعدي على حرية الآخر التي يقدسها الدستور ويرعاها .

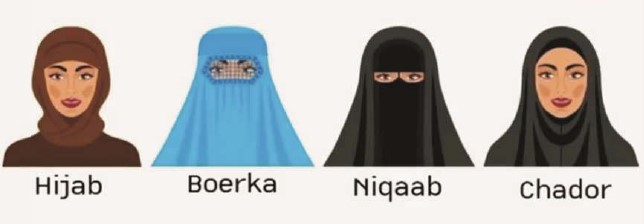

ومما استقصاه أحد البرامج التلفزيونية الذي استضاف منقبة، ومحجبة، وسافرة، ورجالًا، هو الفرق بين البرقع والنقاب والحجاب والشيدر، في السياق الثقافي الإسلامي، بالنظر إلى انتشار هذه الأنواع الأربعة في بلدان إسلامية بعينها، فالبرقع العربي البدوي صار رمزًا أفغانيًا، أكثر منه عربيًا، منذ هيمنة حركة طالبان وتنظيم القاعدة على أفغانستان، وهو مختلف عن برقع الزينة العربي كالإماراتي مثلًا أو ما كنا نعهده في بوادي حضرموت، وما زال في بعض مناطقها حتى هذه اللحظة. والنقاب هو الغطاء الصفيق الذي لا يبدي من وجه المرأة سوى عينيها بما يتيح، بالكاد، رؤية ما حولها، وأحيانًا قد لا يتاح ذلك بمقدار ما للمنقبة من هامش للاختيار، يضيق أو يتسع، لاعتبارات يحددها رجال الاتجاه الديني، ويشترك في لبس النقاب بعض المسلمات، وجماعة “الحريديم” من اليهود الأصوليين. والحجاب هو ما يستر جسد المرأة المسلمة فلا يبدو منها سوى الوجه والكفين، عند غير المتشددين. أما الشيدر (أو الشادور الفارسي) فهو شكل من أشكال الحجاب الشائع في إيران، وأذكر أنه كان اللباس الشائع لدى نسوة ساحل حضرموت وعدن على سبيل المثال، في مراحل سابقة، حتى أنه صار أيقونة إحدى روائع الغناء الحضرمي، أعني “رافعات الشيادر” للشاعر صالح عبدالرحمن المفلحي، رغم التحفظ المجتمعي المتواتر على مخاطبة المؤنث، في الأغاني والأشعار، وهو ما يجدر بالدارسين تأمله، وقراءته منهجيًا، ولا يتسع له المجال ههنا.

(4)

لكن السؤال الآن هو كما صِيغَ في العنوان المضمَر: برقع ونقاب أم شيدر وحجاب؟ لست معنيًا هنا بالخوض في التفاصيل، ولا سبيل إلى حِجاج فقهي ههنا، فلست مجادلًا، لكني أتساءل عن مدى اهتمام الدراسات الحضَرية والاجتماعية والثقافية والانثروبولوجية بموضوع كهذا، له تاريخه وفاعليته في إنتاج أنماط العلاقات والقيم والاتجاهات والمسارات. وأتساءل أيضًا كما تساءلت، قبل سنوات، الشابة ماري حفيدة الحاج مبارك باعبود في باريس، في سردية “مشاهدات حضرمية في الديار الفرنسية” عن خلفية الأقنعة السوداء وارتدائها في الشوارع والمدارس والجامعات… إلخ، وعن طرافة أن تمر في مدينة مفتوحة على محيط، كالمكلا، مثلًا، فلا ترى وجه امرأة، أو أن ترى نساءً بلا وجوه؟ إن يكن ذلك حجابًا، فالوجه والكفان لا صلة لهما به، وإن يكن شيدرًا، فالوجه والكفان لا صلة لهما أيضًا، وهو أريَح، وآنق، كما يبدو، ويكسر حدية البرقع الأفغاني، والنقاب الوهّابي اللذين يعيقان حركة المرأة، ويشيئآنها موضوعًا للفتنة أو شهوة الرجال التي يصدان عنها، كما قالت المنقبة المغربية التي ضيقوا عليها واسعًا من الدين في هولندا.

غير أن الإجابة الواقعية عن ذلك السؤال مما يعني الجيل الجديد الواعي، متخففًا من حمولات راكمت ثقلها أيديولوجيات متعاقبة مارست سلطات قهرية، استشرى أثرها حتى باتت المرأة ضد الأنثى، وضد أن تكون هي كما ينبغي لها أن تكون، فأمِن مؤدلجوها أن تكون المصدّ الأول، بدعاوى متهافتة، ضد أي إرادة واعية تعيد الاعتبار للبدَهيات، خارج وجهات النظر القابلة للنقاش الحر الموضوعي الجاد، بلا قمعيات من أي جهة مهما تكن، فالأنثى المستلبة جندريًا تعني، بشكل أو بآخر، مجتمعًا مستلَبًا، يعبث به ذكورٌ -ولا أقول رجال- مستلَبون، يُماهُون، أحيانًا كثيرة، السياسيّ بالدينيّ بتكاملية نفعية، وبهم من نزعات الاستخذاء والاستبداد، والفساد والإفساد… ما بهم، وهُم، غالبًا، كائنات هشة، تحاول أن تخفي هشاشتها بغُلالةٍ من شيزوفرينيا ثلاثية الأبعاد، تستقوي على “فاطمة” التي على اسم الوالدة، كلما اشتغلت دودة الوعي في دماغها، وغادرت كهف الإجابات المطمئنة، متسائلة عن دور الكلب الباسط ذراعيه بالوصيد!