أضواء

د. أحمد هادي باحارثة

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 14 .. ص 21

رابط العدد 14 : اضغط هنا

اهتمت الصحافة في حضرموت (مطبوعة وخطية) ولا سيما في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات بتفاعلات تجربة السلام وتطوراتها في حضرموت؛ وذلك بوصفها شأنًا عامًا، ومطلبًا شعبيًا اقتضته ضرورة العصر ومتطلباته وانعكاساتها على المجتمع الحضرمي، وقد أتى تناول الصحافة لذلك الحدث عبر وسائل متعددة أبرزها الخبر، ثم التعليق والتحليل.

وللخبر في الصحف والمجلات الحضرمية حينها مصادره المعتمدة لدى محرريها، الذين يعدون من وجوه المجتمع ونخبه، فقد يكون المصدر جهة رسمية تصدر منشورًا أو بيانًا تجاه حدث ما، تشرح مجرياته، أو تحدد موقفها منه، فتنقله المجلة بنصه مشيرة إلى المصدر الرسمي له، وقد يكون المصدر في صورة متطوع يأتي للصحيفة بالخبر؛ بسبب حسن اطلاعه، لكونه شخصية من الهيئة الرسمية أو مقربًا منها، كما حدث من السيد عبدالقادر بن أحمد بافقيه عضو مجلس الدولة مع مجلة (المنبر)، وقد تخفي الصحيفة مصادرها، وتكتفي بوصفها بأنها موثوقة لديها، ومن ثم تنتقل تلك الثقة للقارئ بحسب معرفته الوثقى بالقائمين على تحرير الصحيفة واطمئنانه لهم.

وقد تأتي الصحيفة بالخبر مجردًا من أي تعليق، وبصياغة محايدة، ولكن كثيرًا ما تشي صياغة الخبر بمدى ميول المحرر تجاه الحدث وشخوصه ميلاً أو نفورًا، وقد يتضمن الخبر تعليقًا على مضمونه يكشف رأي المحرر في الحدث، وموقفه من فاعليه، أما التحليل فيتفرد به المقال الذي قد يسبق الحدث ويستشرفه من قرائن الأحوال، ومعطيات التطورات، أو تاليًا للحدث بعد تكشف ملابساته، وظهور أدوار المشاركين في صناعته، فيقوم بتلخيصه، ويجمع ما تشتت من صورته العامة، مبينًا الدروس والعبر منه.

وبمرور الزمن تصبح الصحافة بمحتواها الخبري والمقالي مصدرًا لتسجيل التاريخ وتفسيره في الحقبة الصادرة فيها، باعتبارها شاهدة على الحدث ومعاصرة له، لكن ينبغي تسليط الحس النقدي على ما يرد في الصحف من أخبار من حيث النظر إلى أسلوب صياغة الخبر وإلى نوع مصادره وطبيعتها، وإلى مستوى القائمين على الصحيفة، ومدى ارتباطهم بالأحداث المخبر عنها وشخوصها.

يتكون مجتمع حضرموت من عدد من الشرائح التراتبية التي تعارف عليها المجتمع منذ عصوره الوسطى، وتأتي القبائل في السلم الثالث في تلك التراتبية الاجتماعية بعد السادة والمشايخ، ويتميز المجتمع القبلي بارتباط أعضائه فيما بينهم برابطة النسب والقرابة، ويعيشون غالبًا في منطقة جغرافية محددة، وقد يكونون بدوًا رحلاً، ويحمل أفراد القبائل السلاح مشكِّلين القوة الفعلية المسيطرة على زمام الأمور بحضرموت.

كانت القبائل تعيش صراعًا مزمنًا فيما بينها حول قضايا متعددة، أبرزها التنافس على موارد الرزق والأخذ بالثأر، وفي مطلع العصر الحديث أخذ ذلك الصراع بعدًا آخر بدخوله معترك السياسة لدى محاولة إقامة دولة في حضرموت، تنافس فيها أكثر من طرف سياسي، فكل طرف صار يستعين بقوة القبيلة في حربه للسيطرة والنفوذ، ثم انحصر ذلك الصراع السياسي بين الطرفين القعيطي والكثيري اللذين تقاسما حضرموت في دولتين، كثيرية تسيطر على مدينتي سيئون وتريم وما جاورهما، وقعيطية تسيطر على ساحل حضرموت، وعلى عدد من مدن الوادي كالقطن وشبام.

ولدى سعي تلكما الدولتين بسط سيطرتهما على مناطق حكمهما اصطدمتا برفض القبائل في الخضوع لأنظمتها ولولاتها، ومن ثم أخذ الصراع في حضرموت بعدين أساسين، بعد سياسي بين الدولتين بسبب عدم وضوح حدودهما، وبعد قبلي بين كلٍّ من الدولتين وما يقع في أراضيها من تجمعات قبلية نافرة من فرض الدولة سيطرتها على مناطقها، وعلى ما تحتفظ به من أعراف بعيدًا عن قوانين الدولة، أو ما تتمتع به من موارد ارتزاق تسعى الدولة للهيمنة عليها.

واستمر ذلك الصراع مع عدم قدرة أي من الطرفين على حسمه، سواء سياسيًا أو قبليًا، ومما زاد من ضراوته أن استعملت فيه أسلحة حديثة كالمدفعية، ومع تطاول أمده تدخلت فيه قوى أخرى إقليمية كدولتي اليمن والسعودية، ودولية كدولتي تركيا وبريطانيا، وفي النهاية تغلب الحضور البريطاني في السياسة وعلى المشهد العام بحضرموت، وقد اتخذت بريطانيا لذلك التدخل سبيلين، أولهما بعقد المعاهدات مع الحكام المحليين من قعيطيين وكثيريين، والآخر بإرسال من يعمل على التعرف العميق على طبيعة حضرموت وأوضاعها، واختارت لهذه المهمة واحدًا من رجالها يتمتع بالاقتدار العسكري والإداري، يدعى وليام هارولد إنجرامس (ت 1973م)، صار بعد ذلك أبرز رجل في المشهد السياسي الحضرمي.

اهتمت بريطانيا في البداية بحسم الصراع السياسي بين الدولتين القعيطية والكثيرية بتحديد حدودهما، وتنظيم العلاقة بينهما، وخلق نوع من التنسيق في السيطرة على مناطق نفوذهما، وبعد أن اطمأنت بريطانيا إلى انتهاء الصراع السياسي، واستقرار العلاقة بين الدولتين الحضرميتين المتنافستين، بدأت تعمل على إيجاد حلول للصراع القبلي بقصد تأمين بسط سيطرة كل دولة منهما على المجتمع القبلي في مناطق نفوذها، وتوطيد الأمن العام في مختلف مناطق حضرموت خارج المدن حيث يتزايد النفوذ القبلي، وكان إنجرامس هو المحرك الأساس لهذا الشأن بحكم ما كوَّنه من معرفة بطبيعة حضرموت أرضًا وبشرًا، وبقدرته على كسب الشرائح المؤثرة في المجتمع من سلاطين وسادة وزعماء قبائل، ولا سيما شخصية أبي بكر بن شيخ الكاف بمكانته الاجتماعية والمالية، ثم باستناده لهيبة دولته البريطانية بما تمتلكه من قوة ضاربة ومكانة عالمية.

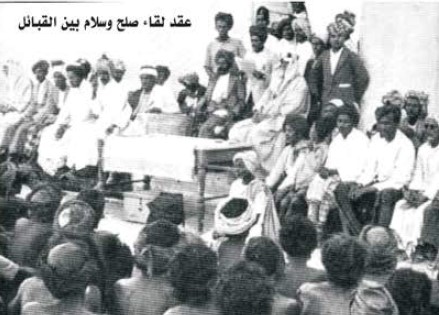

بعد عقد إنجرامس اجتماعات عدّة مع تلك الشرائح المؤثرة، وما تمثله من نفوذ في الأوساط القبلية، شكل منها لجنة سميت بلجنة أمان حضرموت، ومن أبرز الأسماء التي برزت فيها: السلطان علي بن صلاح القعيطي، ومحمد هاشم بن طاهر، ومحمد بن شيخ المساوى، ومن خلالها أعلن عن مشروعه للصلح، واقترح أن تكون مدته عشر سنوات، وبعد المداولة مع أعضاء اللجنة وبعض ممثلي القبائل جرى الاتفاق على أن تكون مدته ابتداء لثلاث سنوات، وتكون قابلة للتمديد، يبدأ من بداية عام 1937م وينتهي بنهاية عام 1939م.

تلا ذلك السعي الحثيث لإقناع كل قبيلة على حدة بالتوقيع على معاهدة الصلح، وأن تتعهد بالالتزام به، وبالاحتكام للدولة التي تقع ضمن أراضيها لحل الإشكاليات الطارئة، والرضا بحكمها الذي تقرره، أو حكم من يمثلها، ونشرت المنبر خبر الاستجابة لدى بعض القبائل، ومن ذلك خبر الصلح بين بعض فروع قبيلة نهد إحدى كبريات قبائل حضرموت، وقد جاء الخبر على لسان شخصية اجتماعية وسياسية معروفة، هو عبدالقادر بن أحمد بافقيه، جعل عنوان خبره (حل أعظم مشكلة بحضرموت)، وورد فيه:

»لقد انتهت فتنة نهد روضان (آل بن عجاج وآل ثابت)، التي دامت عشرين عامًا فأتت على الأخضر واليابس في ديار نهد؛ فاهتزت كل الأوساط الحضرمية لإصلاح أعظم قبيلة بحضرموت فرحًا وسرورًا .

نزل الفريقان على حكم الزعيم الأكبر السيد أبي بكر بن شيخ الكاف ونائب المستشار المقيم المستر فجس، فحكموهما فيما بينهم من تنازع ومشاكل كلت في إصلاحها رجال الإصلاح، فصار الحكم من الزعيم والنائب بحسم جميع المطالبات القبلية، وبهدم أربعة حصون والتعاون على عمارة أرضهم، وعسى تساعدني الظروف فأشرح لقراء المنبر الأغر هذه المسألة إيضاحًا«.

ثم علقت المنبر على الخبر بقولها:

»لم يخطئ حضرة الزميل في تسميته هذه الفتنة بأعظم مشكلة في حضرموت، فقد تعطلت بسببها طول هذه العشرين سنة زراعة أراضي روضان التي لا تقل محصولاتها عن ربع حاصلات حضرموت بكثير، على أن حلها لم يأت إلا بعد أن استدعى حضرة المستر فجس فرقة من العساكر من شبام، وبعد أن طلب من سيئون صناديق البارود التي استعد بها من المكلا لنسف تلك الحصون، أو قل قرون الشر، ومعاقل الفوضى؛ ولا غرابة فهكذا الجهل جعل الحضرمي لا يجنح إلى الخير إلا بدافع من القوة«. (المنبر، العدد 4 و5، ربيع الأول والثاني 1358هـ، مايو 1939م).

والخبر يشير إلى الضامن لنجاح الصلح وثباته، وهو التلويح بالقوة العسكرية عند المخالفة، ولا سيما سلاح الطيران، وقد تم لاحقًا استعمال تلك القوة فعليًا ضد بعض القبائل أو الأطراف المخالفة.

استمر ذلك الصلح مع ما شابه من اختراقات محدودة طيلة السنوات الثلاث، ولنجاح إنجرامس في تلك المهمة جرى تكريمه بتعيينه مستشارًا مقيمًا لدولتي حضرموت، وصار يشرف بنفسه على النزول لمناطق القبائل، والتأكد من تثبيت الصلح، وقد نشرت المنبر بعض نزولاته تلك، ومن بينها الخبر الآتي:

»عاد إلى العاصمة حضرة المستشار في أواخر ربيع أول (مايو 1939)، بعد أن قام برحلة طوافية إلى شبوة بطريق بئر علي، تفقد فيها عن كثب أحوال قبائل الجهة الغربية من القطر، وقد رافقه في هذه الرحلة حضرة المقدم صالح علي الخلاقي، والأستاذ عمر محيرز«. (المنبر، العدد 4 و5).

ومثله رصد بعض تنقلات نائبه المستر فجس، كهذا الخبر:

»وصل المستر فجس نائب المستشار في آخر هذا الشهر من حضرموت، وقد مر في طريقه إلى العبر فشبوة«. (المنبر، العدد 7، 8، جمادى آخر 1358هـ، أغسطس 1939م).

ومع ما صاحب تجربة السلام وفرض الهدن على القبائل من عمليات مسلحة قد تلجأ إليها بريطانيا والحكومة المحلية، إلا أنها أيضًا قد صاحبها تقديم لبعض الخدمات الاجتماعية، كالمجال التعليمي التربوي، باستقدام خبير سوداني في ذلك المجال، وهو السيد القدال الذي صار له بعد ذلك حضور فاعل في السياسة الحضرمية، وقد أتى خبر استقدامه لحضرموت في مجلة المنبر على هذا النحو:

»قدم إلى العاصمة من السودان الشيخ جدال بن سعيد جدال، بصفته ناظرًا للمدارس بحضرموت، وقد أخذ يدرس سير التعليم بالمكلا«. (المنبر، العدد 10 و11، شوال وذو القعدة 1358هـ، 1939م).

وكالمجال الطبي والرعاية الصحية، ولا سيما للأطفال، وقد نشرت المنبر خبر وصول طبيبة إنجليزية لذلك الغرض جاء فيه: »جلبت الحكومة طبيبة إنجليزية من طبيبات رعاية الطفل، وقد أخذت تباشر عملها«. (المنبر، العدد 4 و5).

وبازدياد وطأة الحرب العالمية الثانية على مناطق وادي حضرموت، وانتشار المجاعة قامت بريطانيا بتقديم المساعدات للأهالي، حيث لم تكن حضرموت جاهزة لذلك الحدث الطارئ والعصيب، وبلجوء كثير من المتضررين للانتقال إلى مدن ساحل حضرموت، قامت بريطانيا بجهود إغاثية للتخفيف من معاناة الأهالي عبر منظمة الصليب الأحمر البريطاني، حسب ما ورد في هذا الخبر بمجلة المنبر:

»تألفت لجنة في العاصمة برئاسة سكرتير الدولة القعيطية، الأستاذ مسلم بن عوض بلعلا، لبث الدعاية للاكتتاب بمعاونة الصليب الأحمر البريطاني؛ حتى يكون ذلك كدليل على روابط الصداقة بين حضرموت وبريطانيا العظمى«. (المنبر، العدد 1، السنة الثانية، محرم 1359هـ).

ثم برزت الحاجة الماسة لتمديد الصلح القبلي مع نهاية المدة المخصصة للهدنة الأولى باقتراب عام 1940م، وعززت تلك الحاجة عوامل داخلية وخارجية مترابطة، ومن بينها اندلاع الحرب العالمية الثانية التي كانت بريطانيا شريكًا أساسيًا فيها، وتعرضت خلالها لضربات موجعة، واحتاجت للهدوء في مناطق نفوذها، ومن بينها حضرموت، ثم ألقت تلك الحرب بثقلها على حضرموت نفسها بالغة ذروتها بالمجاعة التي اجتاحت المناطق الريفية بدرجة أساسية، وهي مواقع حركة القبائل المستفيدة من الصلح، وهي التي شاهدت بل لامست مدى أهمية الصلح والسلام، وذاقت طعم الأمان في السنوات الثلاث السالفة.

وقد نشرت مجلة المنبر خبر إعلان تمديد الصلح، ونص بيانه على النحو الآتي:

»قام المستشار المقيم بمجهودات لإقامة صلح عام شامل في طول البلاد وعرضها، وإلى القراء نص المنشور الذي أذاعه باسم حكومتي القطر والحكومة البريطانية.

نداء الصلح:

بما أن حكومة صاحب الجلالة راغبة في استمرار الأمن في حضرموت، ودوام الصلح بين قبائلها، فليكن معلومًا لجميع الناس من سكان حضرموت وغيرهم ممن أمضى على الصلح الذي تم يوم 18 ذي القعدة سنة 1355 هـ، وخصوصًا حملة السلاح منهم، أن حكومتي الدولتين القعيطية والكثيرية في هذه الحالات ورغبة في الأمن مدتا الصلح الذي تم بين قبائل حضرموت وغيره لعشر سنين من الزمن، أي من ذي الحجة عام 1358 إلى نهاية ذي القعدة عام 1368، وحكومة الدولتين القعيطية والكثيرية ستحافظان أشد المحافظة عليه، وستبذلان غاية مجهوداتهما في دوامه بمساعدة الحكومة البريطانية العظمى، حسب ما حرر في عريضة الصلح المحررة في 18 ذي القعدة عام 1358.

عن السلطان صالح بن غالب القعيطي.. الأمير عوض بن صالح القعيطي.. السلطان جعفر بن منصور الكثيري.. إنجرامس المستشار المقيم«. (المنبر، العدد 10 و11، شوال وذو القعدة 1358هـ، 1939م، السنة الأولى).

ثم ارتأت الإدارة البريطانية ضرورة إعادة تنظيم ما يتعلق بالجانب العسكري للدولتين القعيطية والكثيرية)، فأتى تأسيس جيش البادية الحضرمي أواخر سنة 1939؛ كي يساعد على كسر حدة الصراع القبلي ويخفف من احتكاكه بالدولة، فما عادت القبائل تواجه جيشًا غريبًا في عناصره، بل تواجه جيشًا من أبنائها، ويعد هذا الجيش عامًا لجميع حضرموت بدولتيها مع سلطنتي المهري شرقًا، والواحدي غربًا.

وقد نشرت المنبر خبر تأسيس ذلك الجيش على النحو الآتي:

»جاء في الإذاعة المحلية أن الحكومة قطعًا لدابر قطاع الطرق واللصوص من البدو، قررت إنشاء جيشين مؤلَّفين من يافع، وبقية قبائل البدو، يسمى أحدهما كشاف صاحب سمو الأمير عوض، ومقرها الشحر، والثاني جيش البادية، ويعسكر في غيل بن يمين.

وبما أن هذا المشروع العتيد يتطلب من الحكومة نفقات عظيمة؛ فقد قررت زيادة الضريبة الجمركية، ورفعها من 8 في المائة إلى 12 في المائة ونصف في المائة، بزيادة أكثر من نصف الضريبة السابقة، وبذلك تتمكن من تدعيم نفوذها، ونشر لواء الأمن في كل الأنحاء، كما أن الحكومة البريطانية ستساهم بقسط وافر في هذا المشروع، بجلب معدات حربية عظيمة، رغم كونها الآن تخوض غمار حرب طاحنة.

ورحمة بقبائل البادية، فإن الحكومة ستعفيهم من دفع رسوم السدة على طعام الذرة، وعلى سمك الوزيف، وعلى ما يوردونه من الأغنام إلى المدن«. (المنبر، العدد 10 و11).

وبالشروع في إنشاء الجيش رصدت الصحف بعض أخبار نشأته، ولأن الجيش تتكون عناصره من أبناء القبائل البدوية البسطاء، جرى تحويل الأوامر والتعليمات إلى اللغة العربية؛ لتحقيق مزيد من التجاوب والتفاعل معها، وورد خبر تلك الانتقالة في المنبر على هذا النحو:

»تعاليم الجيش باللفظ العربي:

كانت التعاليم التي تلقى على الجيش النظامي باللفظ الإنجليزي، ويلاقي العسكر النظاميون في فهمها أتعابًا، ولكن أخيرًا صدر الأمر بأن تكون الأوامر باللفظ العربي، وقد ابتدأ العمل بها«. (المنبر، العدد 7، جمادى آخر 1358هـ، أغسطس 1939م).

ولتسهيل ذلك التحول اللغوي للأوامر العسكرية للجيش الحضرمي جرى استقدام قادة عسكريين عرب من الأردن لأداء مهمة تدريب الجيش، وكان عددهم ثلاثة حسب ما جاء في الخبر الآتي:

»قدم إلى العاصمة ثلاثة من ضباط شرق الأردن لتعليم العسكر، وسيذهب اثنان منهم إلى غيل بن يمين، وأما الثالث فسيبقى في المكلا؛ ولذا أخذ يباشر التعليم بالعربي«. (المنبر، العدد 10 و11).

استجابت معظم قبائل حضرموت بما يندرج فيها من عشائر لنداء الصلح العام، ووقعت على معاهدات السلام، سواء بقناعات من مشايخها وأعيانها، أو بوساطات من مندوبين في الحكومة والاستشارة، أو من الوجاهات الحضرمية، لكن القليل منها كان يتشكك في جدية تلك الخطوة، وفي مدى قدرة الحكومة على تحقيقها وفرضها على الواقع، وذلك من خلال ما تقدم لهم من خبرات الصراع مع الحكومة المحلية قبل التدخل البريطاني بسلاحه المتطور كسلاح المدفعية، وسلاح الطيران على وجه التحديد.

فلم تجد الحكومة وحليفها البريطاني وبمباركة من شهداء الصلح من الوجاهات مناصًا من استعمال القوة القاهرة؛ لفرض إدخال تلك القبائل المتمردة في الصلح، وإلزامها بالتوقيع على معاهداته، ولا يتم استعمال تلك القوة لمجرد رفض الخضوع للصلح، بل بشروع القبيلة المتمردة في انتهاكه فعليًا، وعمل ما يعكر الأمن في محيطها سواء كان يتعلق بأمن الحكومة وجنودها أو بسلامة أفراد القبائل المجاورة لها.

ونتطرق هنا لمثال من هذه الحوادث التي رصدت الصحف الحضرمية أحداثها قبل أن تدونها أقلام المؤرخين في كتبهم، مع بعض القبائل المتفرقة في مناطق من غرب حضرموت، وهي قبائل آل ذييب، وآل رشيد، والكرب، وآل برّجف.

تعيش قبيلة آل ذييب في غربي حجر، وتجاورها قبيلة بارشيد في مرتفعات لبنة، وقد ضربت أراضيهما بسلاح الطيران البريطاني، حسب ما ورد به الخبر الذي نشرته مجلة المنبر على النحو الآتي:

»آل ذييب قوم جُبِلوا على قطع الطرق والنهب والسلب، وقد أرسلت الحكومة المستر فجس لإقناعهم بالعدول عن أعمالهم الهمجية، ولكنهم رفضوا كل مفاوضة، فأرسلت الطائرات لتأديبهم، وألقت قنابل عليهم وعلى قبيلة آل رشيد، وأخيرًا سلم آل رشيد بمطالب الحكومة وأرسلوا الرهائن، وسلم آل ذييب (آل العظم) بعدهم وسلموا الغرامة التي فرضت عليهم وأرسلوا الرهائن«. (المنبر، العدد 10 و11).

ومثل ذلك ما حدث لقبائل الكرب التي تعيش في شرق شبوة والعبر، وتناول الخبر سبب تعرض تلك القبيلة للضرب بالطيران، وهو اعتداؤها على بعض من يجاورها من قبائل (المناهيل)، ثم هجومها على بعض جنود الحكومة القعيطية، ومن الخبر يتبين أيضًا حرص الحكومة حينها على أن تقدم للرأي العام روايتها لما يحدث في تلك الهجمات على القبائل، وهذا هو نص الخبر:

»نشرت الحكومة المنشور الآتي ننقله للقراء بنصه:

قطعًا للإشاعات التي يذيعها أصحاب الأغراض السيئة نعلن لجميع أهالي البلاد، بأنه نظرًا لأن قبيلة الكرب نهبت جمالًا للمناهيل، وعند ذهابهم إلى العبر ألقى القبض جمعدار حامية العبر على الجمال، فهاجم الكرب الحصن في مساء الليلة الثانية من شهر أغسطس 1939م، فقتل جندي (عبد من عبيد الشحر)، أصيب اثنان من الكرب إصابات بالغة، فقتل على إثرها أحدهما، ولقد أرسلت الحكومة الطيارات، وهي بطبيعة الحال متخذة الإجراءات الصارمة ضد الكرب الذين مُنعوا من الاختلاط بأهالي حضرموت لحين يصدر إعلان جديد«. (المنبر، العدد 7).

والقبيلة الثالثة التي وجدنا أخبارًا عن الهجوم عليها في الصحف الصادرة حينها بحضرموت هي قبيلة آل برّجف من فروع العكابرة، التي تسكن مناطق غرب حضرموت وقريبًا من مدينة المكلا، وجرى الهجوم على أراضيها من قبل القوات الحكومية بسبب احتكاكها بقبيلة مجاورة لها تدعى الحامدي، وهي أيضًا من القبائل البدوية بغرب حضرموت، ورفض آل برجف الاحتكام لرأي الحكومة في ما شجر بين القبيلتين؛ فكان الهجوم الذي أوردته مجلة المنبر مع أسبابه أو ملابساته، على النحو الآتي:

»في أثناء الصلح الأول (صلح الثلاث السنين الذي أقامه المستر إنجرامس)، حدث أن اعتدت قبيلة الحامديين على قبيلة آل بالرجف العكابرة، وقتلت فردين منهم، فاشتكى آل بالرجف على هذا الاعتداء وعدوه خرقًا للصلح، ولكن الحامديين قالوا إن وقت حدوث الحادث لم يكن أمر الصلح قد بلغهم، وعلى هذا رأى سعادة المستشار أن يحكم لآل بالرجف بالدية وحبس بعض الحامديين تأديبًا لهم، ولكن رفض آل بالرجف قبول هذا الحكم الذي عدوه مجحفًا بهم، قائلين إنهم لا يستطيعون قبول المال بدلاً بأولادهم، وذهبوا غير راضين، وانقضى أجل الصلح الأول، وأعلن الصلح الأخير (صلح العشر السنوات)، إلا أن آل بالرجف لم يقبلوه، فتركوا وشأنهم، وعقيب ذلك أطلقت الحكومة سراح من سجنتهم من الحامديين، فثارت ثائرة آل بالرجف، وعادوا للمطالبة بالإنصاف في دعواهم، ولما لم يجدوا من الحكومة جوابًا سوى الحكم الأول غادروا المكلا، وكمن بعضهم لنفرين من الحامديين فقتلوهما عند خروجهما من روكب .

وهنا تطورت المسألة، ورأت الحكومة وجوب تأديبهم، فجهزت حملة سار على رأسها سعادة المستشار المستر إنجرامس، يصحبه سكرتير الجيش المقدم أحمد بن ناصر البطاطي، وتولى قيادتها الميجر لال خان، وفي صباح يوم السبت 9 مارس حملت الجنود على حصون بعض آل بالرجف في نعيمة، ونُصب مدفع ألقيت منه القنابل عليها، وكنتيجة لوجود البدو بين جدران الحصون والجنود أمامهم في مستوى لا يحجبهم شيء ما منهم قتل جنديان، وجرح خمسة، بينهم ضابط، واستولى الجنود على حصنين وهاجم الثالث، وفي هذه الأثناء نادى البدو أن لا قصد لهم في القتال الذي أجبروا على خوض غماره، وتدخل أحد المشايخ ذوي الوجاهة، وعقدت هدنة ليومين خلالها تجري المفاوضات بالسلم للحكومة والخضوع، وأقيمت حامية من 50 من الجنود معسكرة في الحصون التي سقطت، وعليها الميجر لال خان، وعادت الحملة أدراجها للمكلا«. (المنبر، العدد 1، السنة الثانية).

كانت تلك الهجمات، ولا سيما غارات الطيران، تثير نقمة القبائل؛ لما تسببه من رعب وأضرار في أرض القبيلة، وكانت بعض تلك القبائل تحاول مقاومتها والتصدي لها عبر الرمي المباشر على الطائرات المهاجمة، وحدث مرة أن هوت طائرة منها على أراضي إحدى القبائل؛ فسارع أفرادها إلى الفتك براكبيها البريطانيين الذين سلموا من السقوط، ولم يسلموا من قبضة رجال القبيلة المتضررة وغضبتهم؛ فلم يتركوهم إلا جثثًا هامدة، وحولوا طائرتهم إلى حطام، وقد نشرت هذا الخبر مجلة المنبر وورد فيه:

»بينما كانت إحدى الطائرات البريطانية تقوم بإلقاء القنابل على قبيلة آل العظم المتمردة إذ اختل توازنها، وكان فيها ثلاثة السائق وضابطان، فأعطت إشارة النجدة، وتمكنت من النزول بدون صعوبة غربي حورة ولكن، وما أشد آلام لكن، لمحها آل العظم وهي تهوي، فأسرعوا إليها، وأطلقوا الرصاص على راكبيها، وأجهزوا عليهم بالخناجر (الجنابي)، وهشموا الطائرة، وجاءت النجدة بعد ذلك، ولكنها بعد فوات الوقت، فنقلت المقتولين الثلاثة إلى عدن«. (المنبر، العدد 10 و11).

تلك هي تجربة السلام في حضرموت، بشقيها السياسي والقبلي، تلبستها نجاحات، وصادفتها مشقات، لكن الخط البياني على ما به من تعرجات كان يتجه صوب نجاح التجربة التي نالت مباركة المجتمع الحضرمي التواق لها والمتلهف إليها، بطبيعته وبمقتضيات زمنها، وكانت محاولات رفض ذلك السلام أو الصلح محدودة التأثير، ولم تشكل تهديدًا حقيقيًا على العملية برمتها، وأكثرها أتى بسبب طموحات سياسية، أو تنافس قبلي، تجاوزتهما الأحداث، ولم يكن بسبب رغبة عن السلام أو محبة للفوضى المطلقة، ولقد غرست تجربة السلام وما واكبها من جهود نهضوية للمجتمع ثقافة وإدارة شعورًا بمستقبل زاهر ينتظر حضرموت.