تراث

د. محمد علوي بن يحيى

حَظِيت (حضرموت) بتراث حضاري زاخر، مترامي الأطراف، قَلَّ أن يوجد في غيرها من الحضارات العربية خاصَّة، والإنسانية عامَّة، يتمثَّل في جوانب عدَّة: سياسية، واقتصادية، واجتماعية، ودينية، وثقافية.

غير أن تراثها اللهجي ربما لم ينَلْ حظَّه الوافر من اهتمام الدراسين بهذا التراث. ومع هذا برز في المجتمع الحضرمي، ولا سيما في الماضي القريب، من تصدَّى لدراسة هذا التراث، وإن كانت دراسته -في نظري- تمثل دراسة مقتضبة، غير وافية، ومحصورة في إحدى لهجات إقليم (حضرموت)، هي لهجة (تريم)، فهي على الأقل يمكن أن تُدرَج في ضمن الإرهاصات الأولى، في مجال دراسة اللهجات الحضرمية…

نذكر منهم (لا على سبيل الحصر) السيد محمد بن علوي العيدروس، الملقَّب بـ(سعد)*، الذي أصدر مؤلَّفًا، صغيرًا، موسومًا بـ(كلمات في الدارِجَة بمدينة تريم)، طُبِع عام (1421هـ/ 2001م)، ووزَّعته (دار الفقيه المقدَّم للنشر والتوزيع) في أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة، و(مكتبة تريم الحديثة)، في حضرموت – الجمهورية اليمنية.

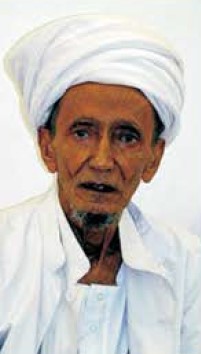

وما أن ظفِرتُ به، ووقفتُ عليه، حتى دفعته إلى سيدي الأديب، المشارك في العلوم وأهله، الوالد (علوي بن أحمد بن عمر بن يحيى)، الذي يُعَدُّ من أعز أصدقاء مؤلِّف الكتاب، وأكثر المقرَّبين لديه.

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 14 .. ص 44

رابط العدد 14 : اضغط هنا

الوالد (علوي) ومشواره الأدبي والعلمي:

هو سيدي الوالد: علوي بن أحمد بن عمر بن عبدالله بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن طه بن محمد بن شيخ بن أحمد بن يحيى بن حسن (الأحمر) بن علي (العنّاز) بن علوي بن محمد (مولى الدويلة) بن علي بن علوي (خالع قسم) بن الفقيه المقدَّم محمد بن علي باعلوي… وينتهي نسبه إلى سيدنا علي (زين العابدين) بن أبي عبدالله الحسين (سِبط رسول الله) بن علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه)، زوج فاطمة (الزهراء) ابنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

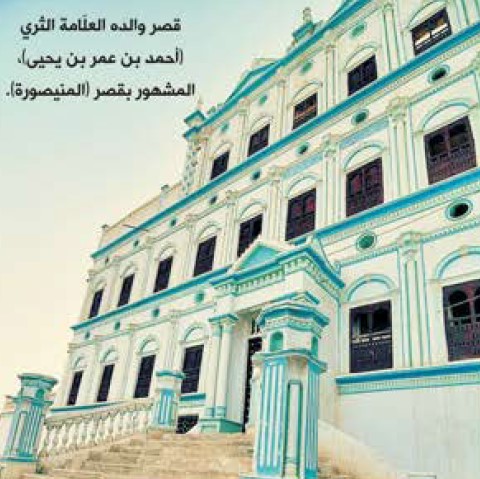

وُلِد في 10 من ذي الحجة سنة 1351هـ في (تريم) الموافق 1932م، وهي السنة نفسهـا التي تمَّ فيـها بنـاء قصـر والده العلّامة الثري (أحمد بن عمر بن يحيى)*، المشهور بقصر (المنيصورة).

ونشأ في صغره، تلميذًا في رباط تريم، نشأة علمية صِرفة، ودرس في صغره عددًا من متون علم النحو، كـ(المقدمة الآجرومية)، ومتممتها، مع حفظه (ألفية ابن مالك)، إلى جانب دراسته عددًا من متون الفقه.

وقد سنحَت له فرصة ثمينة للدراسة في الجامع الأزهر الشريف، بمصر، بدعم، وتشجيع من خاله العلامة المحدِّث الحبيب (علي بن محمد بن طاهر بن يحيى). بيد أنَّ صروف الدهر، ومعوقاته حالت دون مواصلة تحصيله العلمي هناك.

وقد تتلمذ في صغره، على عدد من الشيـوخ الأعلام، أمثـال الحبيب العلامة النحوي (عمر بن علوي الكاف)، والحبيب العلامة (محمد بن أحمد الشاطري)، والأستاذ (توفيق أمان)، والحبيبَين العلامتَين (أحمـد بن زين بن حسن بلفقيه)، والأستاذ (محمد بن هاشم بن طاهر)، وهما أكثر من جالسهما. وقد تتلمذ على أولئك الشـيوخ في (جمعيَّة الأخُوَّة والمعاونة)، في منطقة (الخلِيف)، التي أُنشِئت في ذلك الوقت لتدريس علوم مختلفة.

ثم دَرَس في المرحلة الوسطى في مدرسة (الكاف)، تحت إدارة الأستاذ (شيخان بن عبدالله الحبشي)، وإشراف الأساتذة السادة (عمـر بن علـوي الكاف)، و(محمد بن هاشم بن طاهر)، و(أحمد بن زين بن حسن بلفقيه)، و(محمد بن أحمد الشاطري)، كما تتلمذ على عدد من الشيوخ الآخرين، خارج المدرسة المذكورة، منهم خاله الحبيب العلامة (علي بن محمد بن طاهر بن يحيى)، والأستاذ السيد (علي بن عقيل بن عثمان بن يحيى) والأستاذان (زين العابدين بن أحمد الجنيد) و(سالم الخُرد). كما عمل مدرِّسًا، لسنوات عِدَّة، بمدرسة (جمعيَّة الأخُوَّة والمعاونة).

وممَّن أخذ عنهم في (مكَّة) الحبيب العلامة (علوي بن عبّاس المالكي)، وكان ذلك خلال مكوث المترجَم له هناك، ما يقارب سنتين ونصف.

ثم عاد إلى (تريم)، وما كاد يحطُّ رحاله فيها، حتى اضطره ظرف ما ليفارقها، مولِّيًا وجهه شطر مدينة (عدن)، عام 1960م، غير ناوٍ المكوث بها. غير أنَّ الله سبحانه وتعالى قدَّر له أن تكون هي محط إقامته الدائم؛ وذلك حينما وُفِّق في الحصول على وظيفة مدرِّس في مادة (اللغة العربية)، في إحدى مدارسها، المعنيَّة بتدريس أبناء الجالية الهندية بعدن، وتُدعَى (المدرسة الجُزراتيَّة)، بإعانة من الفنان اليمني السيد (أبي بكر سالم بلفقيه)، الذي كان يعمل مدرِّسًا فيها. وكان، قبل ذلك، قد خضع المُترجَم له لامتحان مقابلة، امتحنه فيه الشاعر والأديب اليمني (لطفي جعفر أمان)، الذي كان يشغل منصبًا رفيعًا في إدارة التربية والتعليم بعدن.

واستمر مدرِّسًا في هذه المدرسة حتى عام 1977م، انتقل بعدها للعمل مسؤولًا في مستودع الكتب المدرسية، التابع لدار المعلِّمين، لمدَّة تقارب الأربع سنوات.

ثم انتقل للعمل في قسم مصوغات الذهب، التابع لشركة (النصر) للتجارة الحرة بعدن، حتى عام 1995م.

شغفه بالأدب والشعر:

وقد كان المُترجَم له، في صغره، ميّالًا إلى قراءة الكتب، عمومًا، وقراءة كتب الأدب والشعر، خصوصًا، حتى آخر عهد له بالحياة الدنيا، في (17 من يونيو 2018م/ 3 من شوَّال 1440هـ)، وكانت له بعض المحاولات الجادَّة في نظم الشعر، ولا سيما الوصفي منه… نقطف من بعض تلك القصائد هذه الأبيات من قصيدة قالها في 22 من جمادى الآخرة سنة 1374هـ (حوالي عام 1954م)، في الجلسة العامَّة لنادي (الشباب) الثقافي والرياضي بـ(تريم)، بمناسبة إدخال لعبة (كرة الطائرة) لأول مرة. ووسم قصيدته بعنوان (نكتة الشهر)، وهذا نصها:

مهلًا أخي يا مُخْبِرَهْ أمرًا يَزِيدُ الكَركَرَهْ

واحفظْهُ عندَكْ بَينَ هاتيك النكاتِ النادِرَهْ

واقصُصه للأحبابِ في مَرَحِ اللياليْ الساهِرَهْ

—————–

(نادي الشبابِ)، كما علمتُ، لهُ فروعٌ صائرَهْ

فرعُ الرياضةِ بينَها ويضمُّ (ركنَ الطائرَهْ)

مِن لعبةٍ مشهورةٍ نشأتْ أخيرًا زاهرَهْ

روحُ الرياضةِ رمزُها وأساسُ عدَّتِها (الكرَهْ)

ولها تُهيَّأُ ساحةٌ وحدودُها فمقدَّرَهْ

ومن اللوازمِ شبْكةٌ في القلبِ تُبسَطُ ناشِرَهْ

طَورًا ترى الكرَةَ ارتمتْ فيها وطَورًا عابرَهْ

تتواترُ الضرباتُ ال أيديْ فتندفعُ الكرَهْ

وتطيرُ فوقَ الساحِ بينَ اللاعبينَ مسيَّرَهْ

وترى المراقبَ واقفا في الجنبِ ينفخُ صافرَهْ

والكلُّ مغتبطٌ بها وقلوبُهم مستبشرَهْ

في كلِّ ليلهْ لعبُها تلقى الجموعَ القاطرَهْ

تمشي لِتشهدَ كلَّ ما سرَّ العيونَ الناظرهْ

وثمَّة مشاركات له في الشعر الحُميني (المنظوم بلهجة تريم)، منها قصيدة، اشترك في نظمها، هو وصديقه (علوي حسين السقاف)، تحكي واقعة حال حصلت في الستينيات من القرن العشرين، وتوافق بالتاريخ الهجري (23 ربيع الأول 1380هـ)، يقول فيها:

بَكِينا اليومْ سَيارَهْ عزاءْ للسكَرْتارَهْ

عدَنْ بالأمسْ قد ذاعَتْ وشاعتْ بيننا اخبارَهْ

وقالوا الساعِيَه(1) غَرْقَت ودقَّت فوق قيشاره

عليها حَمَّلوا شُحنهْ(2) كبيرِهْ بِاسْمْ تجارَهْ

بضائعْ كلُّها رَصَّهْ(3) وفيها اكياسْ دَوَّارَهْ

ومِن جُملِة حُمولَتْها رَحِمْها اللهْ سَيارَهْ

كبيرِهْ (جِيبْ) يا حَسْرَهْ عليها آهْ وخْسَارَهْ

تساوي فوقْ عِشرينْ ألفْ اصلِيهْ ومختارَهْ

خَذاها(4) (الجَرْوْ)(5) لِلدَولِهْ عليها الرسْمْ والشارَهْ

ومَشُّوها إلى الدِّكَّهْ(6) وحَمَّلوها بجرَّارَهْ

وحَطُّوها على الخَشْبهْ وشَبْحُوا(7) فوقْها كارَهْ(8)

وخَلُّوها كما قُبةْ وِلِيَّ اللهْ في (شْهَارَهْ)(9)

وحِينْ الشَلْ والحَطَّهْ غدَّت كُلّ عِينْ نَظَّارَهْ

وفي جَنبِ الدِقَلْ(10) قرَّتْ ورَبْطُوها بمِعْطَارَهْ(11)

وحان الوقتْ في الخَشبهْ فَرَفْعَتْ للسفَرْ شارَهْ

وشَمَّرَتْ في الغِيْبْ تِمْشِي كما البدْوانْ في الغارَهْ

تشُقِّ البَحْرْ وامْواجهْ وتِلْقَى فِيهْ مِعْثارَهْ

عَصَّبْ النُوْخَذَهْ(12) راسهْ رَفَعْ صُوتهْ ومِزْمارَهْ

وحَنِّ الطَبلْ والهاجِرْ(13) وشَبِّ الشرِحْ(14) بِحرارَهْ

وزاد الرقصْ والرَزْحهْ(15) وقَزْحهْ(16) فُوقْها ثارَهْ(17)

وغابْ الحِسِ في الغُبهْ(18) وزادوا في التِمِهْتارَهْ

وساعَةْ جا القدَرْ عَاكِسْ وشَنْ عابُوهم الغارَهْ

ورَجْ سُكَّانْ بو نُوخَذْ ووَدّاهُم قدا (احوَارَهْ)(19)

وهَذِي أرْضْ بُو فَضلِي(20) عليها يِفْرِضْ اشْوارَهْ

وُجُوهْ القومْ في حَالهْ مِن الأخطارْ فرَّارَهْ

وقابَلْهُم على الشاطي وعارَضْهم بِتِنْصارَهْ(21)

بضايِعْهُم وخَشْبَتْهُم وفُوقْ الفِيدْ سَيارَهْ

سَحَبْها كُلَّها الفَضْلي وسوَّى شُغْلْ جَبارَهْ

وفَتَّشْهم وطرَّدْهُم وهَدَّدْهم بعُكارَهْ(22)

وقَبضْ(23) كُلْ ما مَعْهم وخَلى(24) القوْمْ مُحْقارَهْ

وفَكَّكْ كُلْ جوْنِيهْ(25) وناصَلْ كُلْ سَحارَهْ(26)

ولا رَحمهْ ولا شَفْقَهْ تِخالْ القومْ غوّارَهْ(27)

وقالوا سَرْحتْ العادِهْ وجاهْ الخيرْ في دَارَهْ

وهذا رِزقْ من رَبهْ سَقَطْ في وَسْطْ هوّارَهْ(28)

سرَدْنا كاملْ القِصه عزاء [……………….](29)

وانماز المترجَم له (رحمه الله تعالى) بكثرة مخزونه الشعـري، الذي حـوى الجمَّ الغفير من الأوابد، ولا سيما منها شواهد الحكم والأمثال، التي لا تُستعصَى عليه في أيَّة مناسبة تدعو إلى أن يتمثَّل بها!

علاقته بسعد وبكتابه:

توطَّدت علاقة المترجَم له بمؤلِّف كتاب (كلمات في الدارجة بمدينة تريم)، منذ مرحلة شبابهما، في (عدن)، عام 1960م -وكان المترجَم له، حينئذ، يعمل مدرِّسًا في المدرسة الجُزراتيَّة (مدرسة الهنود)، صباحًا، وموزِّعًا صحيفة (الأيام)، التي كان يديرها الأستاذ (محمد علي باشراحيل). مساءًا، على مدى ثلاث سنوات تقريبًا.

وقبيل وفاة السيد (سعد) أهدى صديقه عددًا من مؤلَّفاته، من ضمنها الكتاب المذكور.

وحينما اطلع المترجَم له على هذا الكتاب، القيِّم في مادته، وجد فيه ما يدعو إلى إعادة النظر في كثير من ألفاظه، ومعانيه، فيما يخص لهجة تريم. فطلب منِّي أن أعيد قراءة هذا الكتاب عليه، وفي أثناء ذلك كان يصوِّب كل ما عَنَّ له أنَّه يحتاج إلى تصويب. فاجتمع لديَّ، عقب إتمام هذا العمل، مادة لهجيَّة غزيرة، دفعتني إلى أن أجمعها في مؤلَّف خاص، وَسَمتُه بـ(عَون الرحمن الرحيم في دراسة وتحليل كتاب: كلمات في الدارِجَة بمدينة تريم)*. ومنه أقتطف هذه المختارات المتفرِّقة:

يرى الراوي** (علوي بن أحمد بن يحيى)، أن الصواب في لفظ هذه الكلمة هو (إنْيِهْ)؛ بكسر الهمزة، وحذف أحد الياءين.

يضيف الراوي لها معنى آخر، هو: عملة نقدية، زهيدة الثمن، كـ(الفلس)، وتبدو للراوي أنها كلمة تركية الأصل، وهي دخيلة على لهجة تريم.

يوضح الراوي معناها بأن (التَنْصُوْرَه)(32) صوت يصدره الرجال، خاصة، في مناسبات الأفراح. (يقابل التَعايِيْط عند النساء).

يوضح الراوي أنَّ معنى الكلمة هو كيس، بين الصدر والثوب، تستعمله النساء غالبًا؛ لتخبئ بعض الأشياء فيه.

يضيف الراوي معنى آخر للكلمة؛ هو أنَّ (الجِعْلان) -بكسر الجيم- هم العمال، المشتغلون في العمارة الطينية، ومفردها (جِعِيل)، وقد يجمع التريميون هذه الكلمة على (جِعْلاء).

يرى الراوي أنَّ ثَمَّة معنى آخر لـ(حَتْحُوت)، هو نشارة الخشب.

المسموع، بحسب الراوي، أنَّ هذه الكلمة تعني: الفضول، والتدخل في شؤون الآخرين.

يوضح الراوي أنَّ معناها، الدقيق، (بحسب الراوي) هو: عود معطَّر، يُوضَع في مجمرة، يتطيَّب به الرجال. أما (البُخُور) فهو خليط من عطور، ونباتات عطرية، تُشعَل في مجمرة، وتتطيَّب به النساء خاصة. وهو من دقائق الألفاظ المستعملة في اللهجة الحضرمية.

يوضح الراوي أنَّ (الذُبْذُب) هو ثاني مراحل ثمر النخيل. ومراحله أربعة، هي: الحَرَب (مفرده حَرْبَة)، يليه الذُبْذُب، فالبُسْر (أي البَلَح)، ثم الفَضْح (ويُسمَّى المناصِف)، وهو موسم خَرْف التمر، أي جَنْيِه، بعد نضوجه.

يزيد الراوي توضيحًا على معنى هذه الكلمة، هو أنَّ (الرِضِيح) يُعَدُّ غذاء مفضَّلًا للمواشي.

صواب معناها (بحسب الراوي): إثارة التراب.

يزيد الراوي توضيحًا في معنى (السُعُرْعُر)، وهو صغير الجراد. ويلفظ أيضًا (زُعُرعُر)، بإبدال السين زايًا.

ويزيد الراوي معاني أخرى لهذه الكلمة متداولة، بين أهل تريم؛ هي أنها تعني: حفلة بمناسبة الولادة، وهي خاصة بالنساء. وتعني، أيضًا، عجينة من التُنباك، يضعه جماعة من الناس بداخل الفم، أسفل الفك. وهي عادة مُضِرَّة بالصحة.

يوضح الراوي أنَّ معناها المشهور، بين سكان تريم، منذ مدة طويلة، هو الصوت المزعج. أمّا المعنى الذي أورده المؤلف لهذه الكلمة، فهو معنى لكلمة أخرى، تُلفَظ (صُوَر)؛ بضم الصاد، لا بفتحها، كما ضُبِطَتْ، في الأصل المطبوع.

ينبِّه الراوي على أنَّ هذه الكلمة تُضبَط، بكسر الأول، والثاني؛ يقال: ضِرِس منِّي، أي: حسَدَني. أمّا إذا فُتِحَت الضاد، والراء، (ضَرَس) فتعني: تحسُّس في الأسنان. و(الضَرْس): السِن (أيًّا كان نوعه، وهذا في لهجة تريم)، وجمعه: ضُرُوس.

يزيد الراوي، على معنى هذه الكلمة، أنَّها لو سُبِقَت بالحرف (با) تصير نوعًا من الحلوى يُصنَع في تريم، من السكر المصبوغ بألوان مختلفة.

يوضح الراوي أنَّ المعنى المعروف، لهذه الكلمة، هو: شحم الغنم.

يصوب الراوي معناها، وهي: اندفاع سائل بقوة من فتحة صغيرة. وقد يلفظها أهل تريم بصورة مقلوبة، فيقال (طَرْعَزِة).

يوضح الراوي أنَّ هذه الكلمة، بهذا المعنى، يستعملها أهل تريم، أمّا أهل سيئون فيستعملون كلمة (دَغْشِيْنِه).

يصوِّب الراوي لفظ الكلمة، وهو (فَلِي)؛ بفاء مفتوحة، فلام مكسورة، وتعني: التنقيب في شعر الرأس، عن القُمَّل، ونحوه.

هذا المعنى غير معروف، لدى الراوي، وإنما المعنى المعروف هو: الضرب المبرِّح، وتُلفَظ، أيضًا، (كَرْمَعَهْ).

يضيف الراوي معنى آخر، إلى المعنى السابق، هو: قليل النُور، يقال: مكان كِلِس، أي: نُوره خافِت.

يوضح الراوي أنَّ أصل معنى الكلمة هو: زائدة جلدية.

كذا ورد معنى الكلمة، في الأصل المطبوع (سر مشمَّس)، والصواب: بُسر مشمَّس، ويوضح الراوي أنَّ المَهُو، في هذه الحالة، يُعَدُّ متغيرًا، تالفًا، غير صالح للأكل.

يرى الراوي أنَّ معناها الدقيق هو: قطعة صغيرة، من قماش، ونحوه.

الصواب، لدى الراوي، أنَّ معنى الهَرْفَتِه هو: كلام مبالغ فيه.

يرى الراوي أنَّ صواب المعنى هو: يتسَكَّع، وثَمَّة كلمة أخرى تُستعمَل، في تريم، بمعنى: يقفز هنا وهناك، هي: يِتْرَزَّح.

د. محمد علوي بن يحيى

أستاذ الدراسات اللغوية واللسانية المشارك بقسم اللغة العربية وآدابها، بكلية الآداب/ جامعة (عدن)

* هو السيد محمد الملقَّب بـ(سعد) بن علوي بن عمر العيدروس. ولد في ربيع الأول 1351هـ، بمدينة (تريم) حضرموت، ونشأ بها، وأخذ عن الكثير من علمائها. ثم سافر إلى عدن في 1371هـ، للتكسُّب، ومكث فيها قرابة العشرين سنة، غير أنه لقي هناك معاناة شديدة. فعاد إلى تريم، وعُيِّن فيها إمامًا لمسجد (السقاف)، وكانت له إسهامات وأيادٍ كثيرة في الخير، الذي انتفع منه أهل تريم، وغيرها. توفي في التاسع من ذي القعدة 1432هـ، وهو يناهز من العمر 81 عامًا، مخلفًا وراءه من المؤلفات (120) مؤلفًا، في مواضيع مختلفة.

* انظر ترجمة سيرته في كتابي الموسوم بـ(شرف المحيّا في تراجم عدد من علماء وأدباء آل يحيى)، ص99- 125.

(1) نوع من السفن يشبه العبّارة.

(2) بضاعة.

(3) مرصوصة بعضها فوق بعض.

(4) أخذها (فيها قلب مكاني).

(5) الجرو: وكيل السلطان (حسين الكثيري)، في سيئون.

(6) رصيف الميناء في مدينة (المعلَّى).

(7) غطوها بغطاء ممطوط، ومشدود عليها جيدًا.

(8) الكاره: غطاء أبيض غليظ، كالذي يتخذ لأشرعة السفن.

(9) تقع مدينة (شهارة) شمال محافظة (عمران)، في (الجمهورية اليمنية)، وتبعد عنها نحو 90 كيلومترًا.

(10) الدقل: العمود الذي يثبت فيه شراع السفينة.

(11) المعطارة: حبل سميك يربط به الشراع.

(12) النوخذة: قبطان السفينة.

(13) نوع من الطبول الكبيرة مفتوحة الطرفين.

(14) نوع من الرقص الذي يخالطه التصفيق، والجَلَبة.

(15) الضرب بالأقدام على الأرض في أثناء الرقص.

(16) القزحة: نوع من الرقص الشعبي.

(17) الثارة: هنا بمعنى الثوران.

(18) الاستغراق في الرقص.

(19) أحواره: يقصد بها مدينة (أحور) الساحلية، في محافظة (أبين).

(20) السلطان الفضلي الذي كان يحكم محافظة (أبين)، إبان استعمار الإنجليز (عدن)، ما بين عامي (1839م)، و(1967م).

(21) استقبلهم بصياح، وغضب، وقد يستعمل التريميون كلمة (تَنْصُوره)، بدلًا منها، أو لعل الناظم استعمل هذا اللفظ؛ ليوافق قافية، وروي القصيدة.

(22) بمشكلة أو بتهمة.

(23) استولى.

(24) ترك.

(25) كيس كبير يعبأ فيه الأرز، أو السكر، أو نحوهما.

(26) ناصل: فكك، أما السحّارة: فهي صندوق كبير يصنع من الخشب وتخزن فيه البضائع.

(27) التغوُّر: الدخول في الشيء، يقال: غار في الأرض إذا دخلت أقدامه فيها. ينظر: (القاموس، مادة: غور).

(28) هوَّارة: حفرة كبيرة.

(29) كلام غير واضح في الأصل المخطوط.

* الكتاب الذي آمل إتمام حواشيه، وإخراجه، حوى الكثير من الألفاظ ذات الأصول العربية، الفصيحة، كما حوى أيضًا ألفاظًا ذات أصول أعجمية.

(30) يبدو أن هذه اللفظة منحرفة من الكلمة (إنَّ) التي من معانيها حرف الجواب (نَعَم)، كما في قول أحدهم لعبدالله بن الزبير: لَعنَ اللهُ ناقةً حملتني إليكَ، فقال: إنَّ وراكبَها. (انظر: مغني اللبيب: 1/ 237)، شرح وتحقيق: د. عبداللطيف محمد الخطيب، ط1، 2000م، الكويت.

** الراوي (في علم اللغة الحديث): هو الذي ينقل اللهجة المحلِّية، نقلًا أمينًا، بحسب ما سمعه من كلام سكانها الأصليين، ويفضَّل أن يكون من كبار السن.

(31) تجمع على (بِقَش)، بمعنى: فلوس (مال). وهذه الكلمة ما زالت متداولة حتى الآن في تريم.

(32) يحتمل أن أصل هذا الصوت كان يستعمل هتافًا للنصر ونحوه، ومنه جاءت كلمة (تنصورة).

(33) ثَبَنَ الثَوب يثبِنُه ثَبْنًا وثِبانًا، بالكسر: ثَنَى طرفَه، وخاطَه… وإذا لَفَق حُجْزَة سراويلِه من قُدَّام، والثَبِين والثِبان، بالكسر، والثُبِنَة بالضم: الموضع الذي تحمل فيه من ثوبك، تثنيه بين يديك، ثم تجعل فيه من التمر، أو غيره… والمَثْبَنَة: كيس تضع فيه المرأة مرآتها وأداتها. ينظر: (القاموس، مادة: ثبن).

(34) الجُعَالَة (مثلثة)، وككتاب، وقفل، وسفينة: ما جعله له على عمله. ينظر: (القاموس، مادة: جعل). والجدير ذكره أن معنى (مضطرب) لم يرد في (القاموس)، فهو ليس بعربي فصيح.

(35) لم يرد شيء في الجذر (حتت) في المعجمات المشهورة، كـ(أساس البلاغة)، و(القاموس)، و(المصباح)، يشير إلى معنى (النحيل)، غير أن هناك إشارة، على سبيل المجاز، وردت فيما يخص معنى (نشارة الخشب)، وهو ما أورده (الزمخشري) في معجمه، بقوله: »تَحاتَّتْ أسْنانُه: تناثرَتْ«. (أساس البلاغة، مادة: حتت). وكأنَّ نِشارةَ الخشب نُزِّلَت منزلةَ الأسنان في التناثُر!

(36) من معاني (الخُوْق): الحُمْق، يقال: ناقة خُوقاء، والخُوقاء: الحَمقاء، وتُجمَع على (خُوق)… والأخْوَق: الأعور… وتخوَّق: تباعد، وخَوَّقَه: وسَّعه، فتخوَّق. ينظر: (القاموس، مادة: خوق). ومن خلال هذه المعاني تبين أنها في مجملها تحمل دلالة العيب والنقص، ولعل هذا أدى إلى انزياحها، فيما بعد، لتدل على معنى قريب منها، في لهجة (تريم)، هو (الفضول)، ونحوه. ويضيف (أ. يحيى بن العلَّامة علي بن محمد بن يحيى) معنيين آخرين لها، هما: التصرُّف الشاذ، وتُطلَق على الخَرَف الذي يصيب المسنِّين.