نقد

د. زهير برك الهويمل

بين يدي الدراسة:

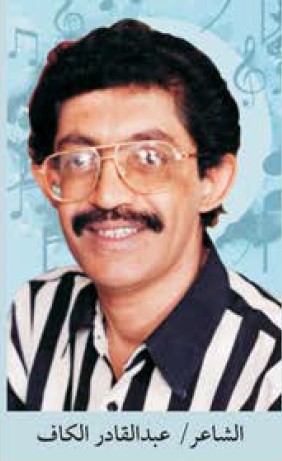

صُنفَ الشاعرُ عبد القادر الكاف، من بعضِ النقّاد، بأنه ثالثُ ثلاثةٍ -بعد حدّاد والمحضار- أثْروا ومدّوا آفاق الأغنية الحضرمية، إلى جغرافية واسعة مناكبها عربيًّا، متجاوزة حدود الوطن، وإن كان لكلِّ واحدٍ من الثلاثة نهجُه الخاصُّ به في رسم ملامح النّص، وطرائق تشكيل لغته الخاصّة، إلا أنّ عبد القادر الكاف اختطَّ لنفسه مسارًا موسومًا بيسر الوصف، وقصر الوحدات البنائية المشكلة للنص عامّة، ومحدودية أبيات النصِّ الواحد، وتنوّع قوافي مقاطعها، سواءً على مدى البيت الواحد، أو على مسار أبيات النصّ كاملًا.

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 14 .. ص 59

رابط العدد 14 : اضغط هنا

ربما كان باعثُ ذلك النهجِ مواءمةَ حيويّة الشباب وكوامن الرغبة في التحرّر والحركة، وحبّ التنويع والبساطة واليسر، وعدم الإغراق في عامية المعجم الحضرمي، والاكتفاء منه بما كان مشتركًا من ألفاظٍ في نطاق الشعر الغنائي الشعبي، وهو في ذلك يرسم بُعدًا عاما لمسار الأغنية الحضرمية، وإبدائها في أثواب موشّاةٍ بتطريز أنغامٍ قصيرة الخُطا، خفيفة الوزن، رشيقة المقام، فأفاد من خبرته اللحنية، وحسه الموسيقي، في إيجاز الجمل الشعرية، بتوشيحاتٍ سلسة النغم، مستوعبةً مادة الشعر، في أيسر ما يكون الوصف دونما عناءٍ، أو تكلُّف كما هي روح الشباب الجامحة بالحركة، والتغيير بما تمتلكه، من طاقة تستقوي بها على إراوء تعطشها المشبوب، من ينابيعَ مختلفةٍ، بطرائقَ قددًا.

يمكن لدراستنا أن تأخذَ بُعدين متقابلين تترصّدُ فيهما أثر المجتمع السلبيِّ -حضورًا وغيابًا- في تمام الصورة الشعرية، واتصال شقيها، وانفصالهما وعدم تمامها، على النحو الآتي:

أولًا: مرحلة حضور المجتمع السلبيِّ، وعجز اتصال شقي التصوير:

نماذج متنوعة على آلية عجز اتّصال طرفي التصوير:

تعني الدراسة بالمجتمع السلبي، أنّه مجتمعٌ شعريٌّ حاضرٌ داخل اللغة الشعرية، مثبِّطٌ يحول بين لقاء الطرفين العاشقين. بلا شك لكلِّ مغامرة عشقيةٍ حسّادٌ، أو بمصطلح شعري محلِّي عواذل، وهو ديدنٌ جرى في الشعر ويجري إلى يومنا هذا، قد يكون هذا المذهب تهيُّؤًا يتهيَّؤُه الشاعر، وقد يكون ذريعةً يرمي إليها فشلَ علاقة أو تجربة غراميةٍ ما، فيخرج منها ناصعَ الحبِّ، نقي العلاقة والذنب والخيانة، تاركًا تلك الصفات للموصوفة المترفِّعة عن إجابة استجداء اللقاء. وقد يكون الحساد والعواذل الواشون حقيقةً مصاحبة للحالة الوجدانية، والعاطفية المرسومة شعرًا بنصٍّ أو نصوص.

يحضر المجتمع السلبيُّ في لغة نصوص الديوان بماهياتٍ مختلفة، نوجز منها النماذج الآتية: (غيروكم + غيروا مجرى هواكم + استغلُّوا + انزعوكم: 4/ 3، لاموني + عاتبوني + خاصموني عذالي: 5/ 1، غروك أصحاب الوشايات: 6/ 3، عذالي: 5/ 1، الحاسد: 7/ 2، ترضي أعادينا: 9/ 2، غروه أهل الحسد + وعلموه الغرور: 28/ 3، أو لقوا غيرنا ولعاد ذكرونا: 29/ 3، يا حاسد على عينك: 32… إلـخ).

لا يكتفي المجتمعُ السلبيُّ بالوشاية، والتثبيط في شعرية ديوان (ربيع الهوى)، بل يتدخّل كطرف ثالث، يتوجَّسُ الشاعرُ من إذعان المخاطَب المحبوب له، واتّباعه. فيرسم حالةً من عدم الثقة، التي كثيرًا ما تساور خُطاه العشقيّة، فتخلق شرخا في بنية الصورة التشبيهية أو الاستعارية، موازيًا لشرخ العلاقة الناتج بينهما، وإن كانت صادرة عن وعيٍّ علائقي ضمنًا، إلا أنّ هذا التعالقَ يكون من طرف واحد، كما في قوله:

يا ورد لك قلبي مشدود مايل راثي لأحوالك كذا محتار سائل

ليه هكذا بالغصب هم يقطفونك فأنت في قلبي هنا لك قدر عالي

با غير حتى من اللّي يوصفونك، (الديوان: 2).

وأنت تقرأ هذا الورد في مطلع المقطع تخاله الموصوفَ (المحبوب) ذاته، لكنّك تتفاجأ، بعجز اتصال طرفي تلك الصورة الاستعارية التي ارتسمت في تلقيك، حين تصل إلى قوله، مخاطبًا الورد:

اتذكّر المحبوب ساعة أشوفك لأن من صورته بانت وصوفك

والقلب لا يحيا في لحظة بدونك

حضر المجتمع السلبي في: بالغصب هم يقطفونك، فتبدّى انفصال وجهي التركيب الاستعاريِّ الذي بدا في باكورة المقطع، الماثل في اللغة الشعرية للسياق، لكنّه كما أسلفنا وإن ظهر فله في باطن المخاطِب صورة متصلة التكوين، أسهم المجتمع السلبي في عدم تبدّيها، وهي التي تتفلّت متهيبةً التماهي البارز في قوله في ختام المقطع: والقلب لا يحيا في لحظة بدونك، في الجوهر المضمر(القلب) ثمة اتصال حين قال (بدونك) فالمضاف إليه الكاف هنا يُماهي الطرفين، ويصلهما، حين قصد به المحبوب، فهو الذي تنتفي حياة القلب بدونه، وليس الورد، لكنّ ذلك المُعطى (في القلب) ليس في الظاهر؛ لأنَّ بيئة الحساد تعتّم احتمال اليقين لدى الشاعر فيميل عن البوحِ إلى الإضمار.

ليست وجهةُ الدراسةِ التكهُّنَ إذا ما كان المجتمع السلبيُّ حقيقةً، أم ذريعة يُخفي السياق إخفاق اللقاء وراءها -بديوان ربيع الهوى– بقدر ماهي أسلوبٌ جرى ويجري في نصوص الديوان، بكثرة، حتى أضحى أثره جليًّا في إبراز صورة شعريّة، منفصمة الشقين، (مشبه ↔ مشبه به)، و(مستعار ↔ مستعار له)، في لغة الديوان، فلا تتبدّى الموصوفة (عنقاء)، كما عند حدّاد حين قال: (قلبي الليلة سمع عنقة)، بل نرى حمامةً في شعر ربيع الهوى، لكنَّ دلالتها لا تُحيل على المحبوبة:

طيري يا حمامة على جنح السلامة

وهاتي لي علامة من المحبوب، (الديوان: 14).

وهكذا تتجلَّى التوصيفات الأنثوية مثل: (الطيور + الزهور + القمر + النجوم + الياسمين) في قوله:

الطيور حتى الطيور انتشت من لقانا غرّدت في سرور

والزهور كلّ الزهور رشّت الأرض من حولنا بالعطور

والقمر والنجوم في سمانا نوّرت دربنا هنّت لقانا

والصَّبا هب نوده حامل الياسمين، (الديوان: 76).

تتبدّى في صور غير عاكسة للأنثى المحبوبة، بل تضعها اللغة في هيئة حقيقية، خارج نطاق الشعرية التصويرية للنص؛ لتخلقَ بيئةً مشبّعة بالرِّقة والجمال، وإن بدا عليها انشطارٌ تشبيهيٌّ، إلا أنَّ سياق عرضها نابعٌ عن تصوير كامنٍ في الشق المضمر لدى الشاعر، تتهيّبُ اللغةُ الشعرية البوحَ به، في نهجٍ يشي بعلاقةٍ غير متكافئة الطرفين في الودِّ والجد للقاء.فبدت تلك المشبهاتُ بها الخارجة عن التشبيه شهودًا، شاركت الطرفين فرحتهما، في مُضيِّ السياق لحشدٍ تأييديٍّ يُقنع به المخاطِبُ ذاته أولًا والمتلقي ثانيًا، بوجود وصحة هكذا علاقة، وكأنه يجابهُ المجتمع السلبيَّ بهذا التأييد أو الحشد.

حقيقة أن الطير ظلَّ يمارس دور الشقِّ المشطور من الصورة التشبيهية المنفصمة في معظم التصويرات، إلا أنه يمثل عامل مدٍّ للمسافة العلائقية بين الطرفين؛ لأنّه يقطع مسافاتٍ بعيدةً مراميها، رابطًا حبل الودِّ وإرسالَه، لاعبًا دور (رسول الهوى) وإن من طرفٍ واحدٍ في سبيل التفتيش عن اللقاء العصيِّ وتودّد حدوثه:

قطَعتْ قلبي ألا يا طير يا شادي بالتلاحين

شوقتنا إلى حبايب سكنوا الوادي

بالله يا طير عرّج لا قدك غادي للبساتين

على الحبايب وبلغهم تودّادي. (الديوان: 17).

فليس الطير هنا مشبَّهًا به، للموصوفة، أو اسمًا مستعارًا لها، ولا حتى للمخاطِب، بل هو عنصرٌ من بيئة الحالة الغرامية، ارتقى عن غيره من العناصر كالـ(الزهر + الغصن + … ليؤدي وظيفة الرسول المحمّل بطاقات الغرام والوجد، إلى الطرف المفقود. حتى إنّ الرسالة المحمولة: (التودّاد)، ترتقي إلى مستوى البرهان على حقيقة الألم والحرقة من شدة البين، فتكون الرسالةُ دموعًا، وهل هناك أصدق من الدمع شهادةً على الشوق والهوى؟:

وأنت يا طير يا عابر لا ذيك الروابي خذ معك دمع غالي

لو وصلت الحمى بدري انثرها دموعي حيثما أهله يسمرون

وهكذا يتنامى التعلق بالطيران من لدن المخاطِب، في دلالة على استمرار البين من لدنها والتعلُّقِ والصبّ من لدنه، راسمًا للعشق مسارًا واحدًا، فلم يعد الطير رسولًا كافيًا لإحياء الحالة الشعرية، والوجدانية، لذا تمنَّى –ولم يدخل الصورة التشبيهية كمشبهٍ– أن يصبح طائرًا، يكفي الطير مهمة الإرسال والوساطة، فيحدث اللقاء المنشود:

ريتنا طير با بيّت محلّق وطاير

فوق دور المحبّين

(ريتنا) بالحضرمية تعني (ليتنا)، تفيد التمني، والتمني لا يتحقّق، كما أنّ الفعل (با بيّت)، المسبوق بالباء التسويفية الحضرمية، أي: (سأبيت) رسم ظرفًا زمانيًا ليليًا ثريًّا بالوجد والهوى، لكنه ليس مسرحًا زمانيًّا مناسبًا لطيران الطير، في آلية يدخل فيها الطير في حالة شعرية تمنح التوصيف رقيًا في النسق، يرتفع به الطير من لغة وصفية إلى تصويرية. هكذا وإن دنا طرفا التشبيه، أو شِقا الاستعارة في الصورة العشقية، فإن ثمة توجُّسًا يساورُ السياقَ فلا تنجح الصورةُ في تحقيق التماهي – بحضور المجتمع السلبي في النَّص.

هكذا ظلَّ الشكُّ في المحبوب سمةً ملازمة، وعدم الإخلاص في الحُبِّ ديدنًا يساير أحداث النص الشعري في ديوان (ربيع الهوى)، وكأنَّ الربيعَ الذي يفتِّشُ عنه هوى الشاعر هو العثور على لقيا يدعمها حبٌّ صادقٌ لا تشوبه شوائب الخيانة، ولعلّ ديمومة البحث والتقصّي على مدى الديوان، هي من أثرت المنتج الشعريَّ لدى الشاعر بهذا الكمّ من الجمال المموسق، والمعبّر عن خلجاتٍ لا تتناهى بلقاءٍ، وصدق لا يُجابَه بوفاء. فطُفنا في ما يزيد على مئة صفحة بواحاتٍ من ربيعٍ مضمخٍ بالهوى بمختلف تجلياته.

عدم اكتمال الصورة في نص (مع السلامة):

بالنظر إلى نصِّ (مع السلامة) الديوان: (25)، نقرأ في هذا العنوان دالًّا لمدلول الفراق والبين، وحينما نقرأ أسماء كالـ(الحمامة + القمر + أنغام + ألحان) في النّص فهي ليست سواء أسماء حقيقية خارجة عن نطاق التصوير الذي من الممكن أن يرسم المحبوبة:

معْ نسيم الصَّبا أرسل لي التحية با انتظرها أنا في بُكرتي والعشيّةْ

أو رُبُطْ لي رسالة في جناح الحمامةْ

ثم يقول:

بااذكركْ كلّما شفت القمرفي الدّجى بان أو سمعت الوتر نسنس بأنغام والحان

كيف بانساك وانت في فؤادي علامةْ؟

أنت أنت مقدَّر لي من الله ومكتوب وانت وحدك قليبي في محبّتك مقطوب

والذي قال عنّك، ما استمَع لي كلامه

نلحظ هنا حضور المجتمع السلبي، في قوله: (والذي قال عنّك)، أي الذي تقوّلَ فيك الأقاويل الباطلة، لم أُعرْهُ أذُنًا صاغية من لدنِّي، لكنَّ أثر هذا القول جرى مع بناء التصوير في النّص، وحال دون تبدّي المحبوبة كطرفٍ من طرفي تشبيهٍ، أو استعارة، في النّص، باستثناء أن يكون المحبوب علامةً مُبهَمَة، مغيَّبةً الهيئة الماثلة، داخل الفؤاد، وحينما تقرأ: (أنتَ) تترقَّبُ بعدها مشبَّهًا به، يُكمل الصُّورة البيانيّة فتتفاجأ بتكرارها: أنت أنت، في أسلوبٍ يشي بعجز السياق عن إتمام الصورة البلاغية في حضور المجتمع السلبيِّ، والاكتفاء بالسرد الوصفي، الذي يعتاضُ به السياق عن التصوير المزمع رسمه، لولا التوجّس الدائم المصاحب لمثول المجتمع السلبي. فيظلُّ يمضي نحو افتراق الحبيبين العاشقين: النوى نار والله تشتعل وسط قلبين، أي قلبين منفصلين، وكأنّ افتراق شقي التصوير (للمحبوبة)، وعدم تماهيهما إلماحٌ بافتراق المتحابَّين ذاتيهما.

نص (لا تحاول تعيده)، والانفصال الأعظم:

يبلغ الانفصال في نصِّ (لا تحاول تعيده) مداه، وهو المفصَحُ عنه بحِدّةٍ لغوية تتكرّر بتكرار الكورس رأسيًّا: بعدَ كلِّ مقطع، وأفقيًّا: على مدى السطر نفسه، بتكرار الاستفهام مرتين: عادنا كيف باهواه بعد ما خان عهدي عادنا كيف باهواه؟

لم يكن حضور المجتمع السلبيُّ في هذا النص مجرَّد حضورٍ عابرٍ، بل بلغت سلطة ذلك المجتمع بأن أضحى أستاذًا للمحبوب يعلمه كلَّ وسائل المكيدة، والجفاء والصّدّ، فبدا المحبوبُ مستسلمًا وتلميذًا راضيًا مطيعًا، مطبّقًا فنون ما تعلّمه من هجرٍ وصدٍّ وكيد، وصولًا إلى حدِّ الخيانةْ، كما يصرِّح الكورس: (بعد ما خان عهدي)، وفي قوله:

علّمُوه المكيدةْ علّــــمُوه الجفاء والصَّــــد لي ما يفيــده

حين سلّمهم ايده صار يمشي وراهم في الدروب البعيدةْ

افتتح الشاعرُ نصّه بأسلوب التجريد، الذي طال ما افتتح به الغزليّون قصائدهم، خالقين من ذواتهم ذواتًا أخرى، يبثُّون إليها لواعجَ الهوى، وتباريحَ البين، يقول مخاطبًا ذاته، أو هاجسَه الذي ما فتئَ يهجسُ باسمه ناهيًا إيّاه:

لا تحاول تعيده ذكر اسمه أنا قلبي قنع ما يريده

تتكثَفُ نتيجةُ القولِ في: (أنا قلبي قنع ما يريده)، هذه العلاقة التقابلية تبلغُ ذُروة التجابُهِ والافتراق في: (حطّم الكاس بيده) ↔ (لي مليته بأشواقي)، فبينِ الفعلين الماضيين (حطّم) من لدن المحبوب، و(مليت) من لدن الشاعر، تتجسّد علاقة محطّمة من طرفٍ أوحدٍ، وإن أبدى المتكلّمُ مثيلها فذلك على المبدأ الفيزوآدمي: لكلِّ فعلٍ ردُّ فعل، مساوٍ له في المقدار ومعاكس في الاتجاه؛ لأنَّ المتكلِّم (الشاعر) ما زال قلبُه حيًّا بالحبِّ والوفاء، وإن تنكّر المحبوب لذلك: قد تنكّرْ لقلبي لي على الودِّ ربَّاه، لم يعزُ المتكلّم تنكّرَ المحبوب لذات المتكلّم، بل لقلبه، وهو الأمر الذي يؤكد على أنه ما زال يحتضنه باطنًا في أعماق قلبه خلفَ بوحِ اللغة. وأيضًا في قوله: (مَلِيته)، في المقابلة السابقة، وإن كانت ماضيةً، إلا أنّ مادتها (الشوق)، المجموع بقوله: (لي مَلِيته بأشواقي)، فهي مادة لا تنتهي بتحطيم كأسٍ، ولا حتى بقبوله وشُربه.

أما على صعيد البناء التصويري:

لم ترد المحبوبة في هذا النّص، في صورة ذاتيةٍ مستقلة من صوره؛ لأنَّ اقتحام المجتمع السلبي للنّص لم يكتفِ بمنع تبدّي المحبوبة طرفًا من طرفي تصويره حسب، بل لِقُوّةِ حضورِهِ هنا أزاحَ -أو قلْ إن شئتَ عكَسَ- مشهد التصوير برُمَّتهِ عن طرف المحبوب، إلى طرف المتكلّم المخاطِب، في خطوةٍ نحو تكثيفٍ ذاتي، واحتفاءٍ أنائيٍّ، في مشهدين تصويريين: الأول قوله: (تنكّر لقلبي لي على الودِّ ربّاه) حيث يتبدّى القلبُ -على النَّهجِ الاستعاريِّ- مُربِّيًا، معلّمًا كلّ معاني الودِّ، الذي تنكّر له المحبوب، والثاني: وهو من أجمل التصويرات التشبيهية في قوله: (كنت أنا الشمع يولع، من فؤادي وقيده)، وهي صورة يذوب فيها الظاهر، كلَّ ما غذَّاه الباطنُ بألم العشق والبين، فذاك وقودُ اشتعاله، فيذوب كما تذوب الشمعة، مضحيًّا بذاته في سبيل إشعاع دروب الحب لمن أحب، فظلت الـ(هي) حاضرةً حتّى وهو يجرّ السياق ويكثفه نحو الـ(أنا) كما تقدّم -محاولًا نسيانها- وهل ذلك الحريق في قلبه إلا اشتعالها؟! لكنَّ الخيانة تجعل منه أمرًا (ماضيًا)، أي ممسوحًا، كما تصدّر لغة التصوير الفعل (كنت)، هكذا تستوجبُ الخيانةُ أن تُصبحَ العلاقةُ القائمة ماضيًا لأنّها حدثٌ لا يُغتفَر، ولا يحتملها قلبٌ أو خَنٌّ، فيجسّدُ استحضارُ الزَّمنِ الماضي ماسحًا يجُبُّ ما قبلَهُ من علائق كانت تسمَّى حُبًّا، كما ينصُّ الشاعر نفسه في موضعٍ آخر: رحْ معاهم في غواهم أنت والماضي معاك (الديوان: 67)، في نصٍّ رمى السياقُ أحداثَه إلى قعرِ الماضي السحيق منذ مطلعه: ألا أوّل كنت احبّك ألا أوّل، في تكرار مؤكّدٍ على عدم استمرارية الحب بتأكيد نفيه، (ألا أوّل + ألا أوّل)، فعمل المجتمعُ السلبيُّ فيه ما عمل في نص (لا تحاول تعيده)، من جرٍّ لأحداث التصوير نحو العمق الأنائيِّ، لم تتبدَّ الموصوفة، إلا جزءًا -تالفًا ذابلًا فاقدًا للحياة وقيمة الجمال المعهودة- من أجزاء صورة ذلك المتكلّم:

جفّ وردك في بساتيني وأذبل ما تبقّت أي ذكرى لك ببالي

جاء ذبول وفناء ذلك الورد، مؤكِّدًا آخر على ماضي تلك العلاقة وانتهائها، في امتدادِ بساتينه الواسعة سعة الجمع (بساتيني) فأضحت جميعُها خاليةً من أي أثر للمحبوب القديم، الذي تبدّى صورةً ميتةً خالية من حياة البقاء، والسبب كما هو الحال حضور المجتمع السلبي، الذي تشعَّبتْ طرائق خياناتُه مع القريب (هذا) والبعيد (ذاك)، في تنوّعٍ لجهات الخيانة:

رحْ مع هذا وذاك رح فؤادي ما يباك

رح معاهم في غواهم أنت والماضي معاك

فشكّل الرحيل بالماضي اجتثاثًا لكلِّ ما تبقى من علائقِ ذكرياتٍ جميلة، كانت تغذي حياة ذلك العاشق الصادق، الذي لم يجد إلا الخيانة ثمنًا لصدقِهِ.

أثر المجتمع السلبي في تشكيل السَّطح والباطن:

إنّ القارئ بعمق لنص (يا للي تريد سعاد) (الديوان: 88)،يلحظ أنَّ أثر المجتمع السلبي لم يقف عند انفصام الصورة التشبيهية، في سياقات شعر ربيع الهوى، بل عمل على انفصام السطح عن الباطن، حتّى أنّ الشخصية الشعرية ذاتها، قد فُصمت إلى شقين (شق سطحيّ، تكويني مادي + شق باطنيّ، عشقي غرامي)، فلم تظهر الذات الشاعرة شيئًا واحدًا بل شقين منفصلين عن بعضهما يمكن تأمّل ذلك في مقاطع النص:

يا للّي تريد سعاد.. أحمل معك أشواق بو حدّاد.. يا للّي تريد سعاد

هم عشرتي في الحب وكياني هم فكرتي في الشعر ولساني

هم عادهم يوفون بالميعاد

********

حبّيتهم من قبل أسناني ما تكتمل في الفم واعياني

ما تفرز احبابي من الحسّاد

*********

حُبّي لهم باين وشي ثاني مستور ما با يعرفه شاني

في القلب كل ساعة لهم يزداد

تنشطر الذات الشاعرة إلى مكونين هما: المكوّن العشقي: (في الحُب) + المكون الآدمي: (كياني)، المكوّن العشقي: (أشواقي) + المكوّن المادي (بو حدّاد)، والسياق الشعري ينفصل إلى مضمون: (فكرتي) + شكل: (لساني)، علامات قدم الحب: خفي، (قبل بزوغ الأسنان في الفم) + ظاهر: (أعياني)، ماهية الحب ظاهر (باين) + خفي (وشي ثاني مستور في القلب). هذا الانشطار السياقي بين شقين (باطن + سطح)، والذي يغلب فيه تقدم الباطن على السطح، يجلي أثر المجتمع السلبي الذي لم يعد ظنًا، يفترضه التأويل، بل يقينًا يصرّح به السياق في المقطع الأخير:

حُبّي لهم باين وشي ثاني مستور ما با يعرفه شاني

في القلب كل ساعة لهم يزداد

مستور ما با يعرفه شاني، استتر الحبُّ؛ لكي لا يعرفه الشوانئ (المجتمع السلبي)، هنا يضع السياق تفسيرًا، ليس للانشطار بين الباطن والسطح حسب، بل لتقدم الباطن على السطح في النص، إلا في الحالة الأخيرة، تأخر الباطن ليبعده عن حضور الشانئ المصّرح به، فأبعده وأخفاه بعيدًا: حتى لا يرى الحساد تناميه، الذي يزداد كل ساعة: في القلب كل ساعة لهم يزداد. فيبدو التناسب طرديًّا بين تنامي ذلك العشق، والتوجُّس من الحُسّاد (المجتمع السلبي)، حيثُ بلغ عمق الوجد بداخل ذلك القلب المشطور بين الهوى وتعصِّي ربيعه، بسبب ملازمة الحاسدين والوشاة له.

يمكن بيان هذا الانشطار الثنائي بين مكونات الباطن والسّطح بنص (يا للي تريد سعاد) على النحو الآتي:

| البــــــــاطن | الســـــــــطّح | |

| 1 | المكوّن العشقي: (في الحب) | المكوّن الآدمي: (كياني). |

| 2 | المكوّن الوجداني: (أشواقي) | المكوّن الآدمي: (بو حدّاد). |

| 3 | المضمون/ المعنى: (فكرتي) | الشكل/ اللفظ: (لساني). |

| 4 | خفاء: (قبل بزوغ الأسنان في الفم) | ظهور: (أعياني). |

| 5 | خفي: (وشي ثاني مستور في القلب) | ظاهر: (باين). |

التحدّي الوهمي في نصّ (على عينك):

يقرأ القارئ في هذا النصِّ، (الديوان: 32)، تحدّيًا جليًّا بين الـ(أنا الشاعرة) والمجتمع السلبي الموسوم بـ(الحاسد)، تنشطر لغةُ النصِّ على مقابلة بين هاتين الوجهتين، التي تُظهر الغلبة للـ(أنا الشاعرة)، على مسارين؛ المسار الأول بعدد ورود الضمائر العائدة على الـ(أنا)، على النحو الآتي: حبيبي/ يا سُعدي/ على شاني/ أنا/ مسحت/ أقسم لي/ يوهب حياته لي/ لأجلي/ يدّي/ وأنا/ جدّدت/ عهدي/ بعدي. أي بمعدل (13) ثلاث عشرة مرة.

بينما تكرّر المجتمع السلبي، في عبارة: ويا حاسد على عينك، الموزعة على خمسة أبيات، بعدد خمس مراتٍ، يتجلى في لفظتي: (حاسد) اسمًا، و(عينك) ضميرًا، فيكون حصيلة تعدّد المجتمع السلبي (10) عشر مراتٍ، في انتصار لغويٍّ للـ(أنا)، وهو الانتصار الذي يؤكده السياق في تحقق اللقاء، من أول النص، بقوله: تلاقينا والقمر شاهد، فيكون اللقاء بالمحبوب، هي النتيجة الحاصلة من تلك المواجهة، بين الـ(أنا) والمجتمع السلبي، الأمر الذي يفسّر حدة المواجهة لدرجة المجاهرة بالتحدّي: للمخاطَب القريب: تلاقينا ↔ على عينك، هذه النتيجة تعطي دلالةً حتمية على أنَّ عدم اللقاء إن حدث يكون سببه المجتمع السلبي، المخاطَب بقوله: على عينك، أو الحاسد، سمه ما شئت.

لكنَّ بشيء من التعمق في القراءة نلحظ عدم تكوّن الصورة الشعرية للمحبوبة، في هذا النص بأكمله -والتي أضحت دالًا على الوصال ذاته في قراءتنا- وهو ما يشكِّكُ في حقيقة حدوث اللقاء الذي ادّعى النص حدوثه، ثمّ إنّ تكثيف حضور المجتمع السلبي وتحديه، بهذا الثراء اللغوي، يُبطنُ ريبًا كثيفًا خلف لغة الـ(أنا)، ريبًا يتغيّا بمقداره مجابهة الحاسد المهيمن على شعرية الشاعر، فيبطن قرب المخاطَب توجُّسًا دائبًا يساور أعماق الـ(أنا)، حتى لكأنّ سياقات التحدي تلك ما هي إلا خوفٌ مبطّن أكثر منه تحدٍّ موحٍ بانتصارٍ حقيقيٍّ لعلّةٍ ظلت ملازمة لشعرية ربيع الهوى، أسمتها قراءتنا المجتمع السلبي، والتي قد يكون قناعًا لشكٍ دائم، أو عدم الثقة بذات الشعر في بلوغ مراميها العشقية.

ثانيًا: مرحلة غياب المجتمع السلبيِّ، واتِّصال شقي التصوير:

يشكّلُ غياب المجتمع السلبيِّ حياةً للصُّورة الشعرية، ونمائها في ديوان (ربيع الهوى)، وهي تؤدي وظيفتها الشعريّةِ في النَّص، على النقيض تمامًا من حضوره، الذي ظلَّ يبني حاجزًا يمنع اتصالَ شِقي التصوير التشبيهي والاستعاري.

نص (في العشيّة) مثالُ اتّصالٍ لطرفَي التصوير:

أعطى غياب المجتمع السلبيِّ اطمئنانًا شعريًّا، وفُسحةً في تنوُّعِ أنماطُ وآليات الصور في نص: (في العشية) (الديوان: 1)، فتارةً تأخذُ صورة المحبوبةِ بُعدًا مرئيًا، كما في قوله:

في العشيةْ نظرت الزين كامل سنينه خِلته البدر أشرق حين لألأ جبينه

أهيف القد مثل غصن البان

خلته البدر + أهيف القد مثل غصن البان، صورتان تشبيهيتان، مرئيتان، واحدة علوية كونية، وجهها الإشراق والرّفعة، والأخرى أرضية، وجه شبهها النحالة والرشاقة.

وقد تأخذ الصورة الشعريّة مسارًا سمعيًّا ومرئيًّا، كما في قوله:

حرّكت قلبي المسكين نغمة سلامه حين سلَّم رمتني من عيونه سهامه

تجلت المحبوبة في هذه التصويرات الاستعارية، المسموعة والمرئية، حيث تلقّى القلبُ أثرَ نغمة السلام ذات الصوت الجميل المموسق، لذا كان مصدر الاستقبال القلب وليس السمع؛ لبلوغ أثرها منه مبلغًا عميقًا، تأسِّيًا بقول حدادٍ قبله: (قلبي الليلة سمع عنقة)، ناسبًا السمع للقلب للغاية نفسِها، جاءت نغمة سلامه، بأسلوب التشبيه الإضافي، (البليغ)، ورمتني من عيونه سهامه، بأسلوب استعاريٍّ مكنيٍّ، ثم يعقُبُ هاتين الصورتين صورةٌ استعارية أخرى في قوله:

قلت له قف تفضل يا أمير الغزال، وهي صورة مرئية، وقوله أيضًا: راحت عيوني ترتمي في عيونه، هنا ترسم هذه الصورة الاستعارية تماهيًا وتلاحمًا بين المخاطِب والمحبوبة، فتتحد العيون من أثر النظر المتبادل إلى حدِّ التماهي، فتُحيي القلبَ لحظاتُ الوصال والتلاقي: زادت القلب دقاته وزادت شجونه.

يختتم هذا التنوّع والثراء للصور الشعرية، في غياب المجتمع السلبي، بقوله في البيت الأخير من النص:

والشرف والحلا والسحر كلُّه سلابه، اجتمعت ثلاثُ صور تشبيهيةٍ مختلفة الهيئات لمشبّه واحد، المشبهات: (الشرف/ مكوّن معنويّ) + (الحلا / مكوّن محسوس) + (السحر / مكوّن تأثيري) المشبه به ←← (سلابه / مكوّن تأثيري).

تلك صورة عامةٌ يصعبُ فكُّ أجزائها، ووضعُ وصف دقيقٍ لثراء جمالها، فيكفي وصفُها بقوله: إن وصفته ظلمته غير باقول فتّان، حيثُ يجعلُ السياق من هذه المشبَّهات تنساق متّجهةً بأثر جمالها المجموع (فتنتها) من بنية التصوير (للمحبوبة)، إلى الناظر (العاشق/ المتكلِّم)؛ لتكوّنَ سلاحًا به يضحي المتكلّم قتيلًا أو مصابًا، في انزياحٍ لوجهة أثر التصوير إلى المتكلِّم، في مسارٍ يمضي نحو اللقاء أيضًا.

كما هو ملاحظ كيف أثرتْ الصُّور البيانية النصَّ بحياةٍ شعرية باذخة النوال، وصولًا إلى اللقاء والتماهي، في غياب المجتمع السلبي، الذي بغيابِهِ تتمُّ الصالحاتُ من اللحظات في بيئة العشق الثريّة.

نص (غزال) لوحة عامة من كثافة الصُّور الجزئية:

يخلقُ غيابُ المجتمع السلبيِّ بيئةً حيّةً للتشكّلِ والتنوع في التصوير بشكلٍ عام وصورة المحبوبةِ بشكلٍ خاص، ويمدُّ نطاقَه في آلية ومحيط التمشهد لمجرياتها، ذات العلوِّ، وذات الدنوِّ، ذات الثبات، وذات الحركة، ذات التشبيه وذات الاستعارة والكناية، في طرائق متنوعة، حيثُ يرسم عنوانُ النص أوّلَ هذه الصور: (غزال) (الديوان:3)، التي بلغ عدُدها عشرين صورة، مكثفة في نصٍّ قصير، موزعة على ثلاثة أنماط، يمكن بيانها كالآتي:

غزال (العنوان): نمط تشبيهي/ غزال رمتني سهامه: (نمط تشبيهيّ + نمط استعاري)/ كأنّه تأثر بنور الأصيل: (تشبيهي)/ والجعد أسود مثل الليالي: (تشبيهي)/ أسرني بلحظه: (استعاري)/ خلّا فؤادي يكابد حريقه: (استعاري)/ في مسيره شبيه الحمام: (تشبيهي)/ كما الغصن مائل: (تشبيهي)/ واحتار فكري: (استعاري)/ إيش با تكون النهاية: (كنائي)/ غاب عنّي وأبقى دلاله: (استعاري)/ أسامر خياله: (استعاري)/ قلبي مهيَّم كأنّه ظلاله: (استعاري + تشبيهي)/ وحكيت للنجمة: (استعاري)/ قالت عاجايب: (استعاري)/ قد صرت مثلي: (تشبيهي)/ أسرني بلحظه، وخلا فؤادي يكابد حريقه: (استعاري + استعاري).

أي بمعدل: (8) ثمانية أنماطٍ تشبيهية، و(11) وأحدَ عشر نمطًا استعاريًا، وكناية واحدة، فالمجموع يبلغُ (20) عشرين صورةً بيانية.

لم يحظَ نصٌّ من نصوص الديوان بهذا التنوع والثراء، مثل ما حظي هذا النّص الذي تشكّلت فيه المحبوبة، في آلية التصوير من فضاءات مختلفة: كونية، ونباتية، وحيوانية، أفقية منها: (غزال)، ورأسية: (حمامة)، وبهيئاتٍ متنوعة المشارب، والتشكيل البنائي، لم يكن هذا النص نصًّا طويلًا، بل على العكس تمامًا شأنه شأن معظم نصوص الديوان قصير محدودة مقاطعه، لذا مثلّت كثافةُ النهج التصويريِّ ازدحامًا بيانيًّا في بنية شعرية النّص، تُرسمُ من خلالهِ لوحةٌ عامّة متحركّةٌ بالحياة، التي يهبها النهج الاستعاريُّ للجمادات، وتشخيص اللامشخصن، تجرُّ تلك الصورة العامةُ الطرفين العاشقينِ نحوَ اللقاء، كما هو الحال في الكناية: ذا اللِّي جرى في البداية، إيش با تكون النهاية؟، بعد ظهور المحبوبة في صور جزئية فاتنة، وبعد أن سحر حسنُها عقلَه ولبَّهُ واحتار فكرُه وزادتْ شجونُه -كما يقول- بلا شك إنّ النهايةَ ستكون هي الوصال، وهي النتيجةُ الحتميّة التي تُحيل إليها الكناية القائمة عن طريق الاستفهام. ومن ملامح التصوير العام في النّص، ما اختتم به النصُّ من انتهاجٍ لنهج الرومانتيكيين في الاتصال بالطبيعة ومناجاة النجوم والكواكب، التي يرسم من خلالها صورةً عامة لحالته، كما في قوله:

وحكيت للنجمة ما حصل لي قالت عجايب قد صرت مثلي

في الكون كوكب أحبـــــــــه ولم يـــصِلنــــي بقربِــــــــــه

أسرني بلحظه وخلّا فؤادي يكابد حريقه

وإن يكُنِ السياقُ راسمًا حوارًا، بين الشاعر والنّجمة، إلا أنّ قارئًا لا يخفى عليه، إسقاط صورة النجمة على حال المتكلّم نفسِهِ، فجعل المخاطَبَ نجمةً (أنثى) لأنّ الأنثى غايتُه المنشودةُ من وراء البوح، فهي نجمة حالُها حالُه تبحث عن حبيبها (الكوكب) الغائب، فيرى فيها محبوبته، وكأن الكورس يؤكّد هذا التماهي والاتحاد، حين يقول بعد ذلك: أسرني بلحظه وخلّا فؤادي يكابد حريقه، فهو قولٌ لم يقله الكوكبُ؛ لأنه مقطعٌ يتكرّر بعدَ كلِّ بيتٍ من بداية النّص، لكنه هنا صحَّ أن يكون تتمّةً لقولِ الكوكب وسردِهِ، دون أن ينفصمَ خيطُ ذلك السرد، هنا يتوحّد السياق الصادر عن المتكلم في طرفي الحوار، وكأنَّهما شيءٌ واحد. والأمر الذي يجسّدُ مبدأ التماهي والاتحاد، قوله: أيضًا:

وأمسيت أسامر خياله وقلبي مهيَّم كأنّه ظلاله

هذا التماهي الخيالي، والقلبي يشي بحلول المحبوبة في ذات المحبوب حلولًا فكريًا وذهنيًّا، باحتواء المتكلم للمحبوبة، في نسق صورته الحاضنةِ لها.

الإعراض عن المجتمع السلبيِّ وتجاهله، وتمام التصوير:

قد تكتمل الصورة التشبيهية، أو الاستعاريّة للمحبوبة، ويتصل طرفاها في ديوان ربيع الهوى؟ في حضور المجتمع السلبيِّ، لكن بتجاهله المنصوص، والإعراض الحقيقيِّ عنه، آنئذٍ نكون أمام صورة حاضرة الطرفين، ويمكن القول خضِرة الربيع، كما في نص (يا بو الوشامة)، (الديوان: 59)، الذي يلتقي فيه ربيع الهوى لغةً، وتصويرًا:

لولاك ما كنت أترقّب حلول الرّبيع ولا لأمر المحبة والهوى أستطيع

لولاك ما كنت أتغنّى بالحُب من غير ما اتهنّا

ولا أسري الليـــل لا خيّـم ظلامه وانا كما الطيــر هايــم والحمامة

هذا النصُّ كان مطلعه مؤكّدًا على تجاهل المجتمع السلبي، والإعراض عنه:

يا بو الوشامة يا بو الوشامة رُحنا وعُدنا لك بالسلامة

مَن لامنـــا ما سمعنــا كلامه الّلي يحب ما يخاف الملامة

(الديوان: 59)،لم ينقطع خيط التوجّس من المجتمع السلبي، المتصّل بخلد الشاعر في هذا النص، لكن النص جاء داعيًا إلى الإعراض عنه في قوله: من لامنا ما سمعنا كلامه + الّلي يحب ما يخاف الملامة، ذلك اللوم هو صوت المجتمع السلبي، الذي استطاع المتكلِّم مجابهتَه، والدعوة إلى الإعراض عنه، فكانت النتيجة، هي اجتماع مثول المحبوبة في صورة تشبيه بليغ: لولاك ما كنت أترقّب حلول الرّبيع، بالتأمّل في كاف الخطابة، في قوله: لولاك، نقرأ قربًا للمخاطَب وحضورًا له، هذا الحضور هو لوحة الربيع المنتظرة؛ لأنه الوصال المتوخّى، وكأنهُ يقول: أنت الربيع،لكنَّ كاف الخطاب أعطى التشبيه مبدأ القرب، والقرب هو الحضور، لعله لهذا قرأنا لأوّل مرةً في الديوان لفظي:(الربيع + الهوى) في بيت واحدٍ، وهو من النادر جدًّا، في إشارة إلى تماهٍ وتقارب حاصلٍ بين الطرفين، أما على الجانب الفنّي لصورة المتكلِّم فقد رأينا أخيرًا (الطير + الحمامة) كليهما مشبهين بهما -على الأقل لطرف المتكلّم- لأنه هو المتجاوز الحقيقي والمتجاهل لصوت المجتمع السلبيِّ، متوجّهًا إلى المحاطَب ناصحًا له: (اللي يحب ما يخاف الملامة).

كما تجلّى التشكيلُ المجازيُّ في قوله:

مشتاق والشوق يا ما أثّر وسوّى في قلبي علامةْ

فهو تصويرٌ استعاريٌّ يُشخصنُ فيه المعنوي.

أخيرًا اتصل الطرفان بعد طول انشطار: وانا كما الطيــر هايــم والحمامة. إذ تجسّد التشبيهُ، في أقصر صوره للمحبوبة، بالتشبيه البليغ المشروح آنفًا، بكامل أركانه الأربعة: المشبه: (أنا)، المشبه به: (الطير + الحمامة)، -وفيه التقاء المذكر بالمؤنث- الأداة: (كما)، وجه الشبه: الهيام، كما التقى الهوى بالربيع على نطاق بيت واحدٍ، بعد طول انفصال؛ حينما استطاع السياق تجاهل صوت المجتمع السلبي، وتجاوز تثبيطه بعدما كان حائلًا بين لقاء الطرفين.

مع العنوان: (ربيع الهوى):

تميل دراساتنا دائمًا إلى أن يكون تحليل العنوان في نهاية الدراسة النقدية، على خلاف مناهج النقد الحديثة؛ حتى يكون ذلك التحليل خلاصةً يصل إليها البحث بعد، التقصي والتحليل، وقد جاء عنوان الديوان هنا مركّبًا من كلمتين (ربيع الهوى)، وهو تركيب يسميه البلاغيون (التشبيه الإضافي)، الذي يضاف فيه المشبه به إلى المشبه، وهو ضرب من أضرب التشبيه البليغ، كما نقول: لبس فلانٌ ثياب العافية، نكون قد شبهنا العافية بالثياب، فحذفت الأداة ووجه الشبه من التشبيه، وهو ما يُسميه البلاغيون تشبيهًا بليغًا، إلا أنه زاد في الارتباط وقوة التماهي بأن صار المشبه به مضافًا إلى المشبه، وهو الحال في عنوان الديوان لشاعرنا عبد القادر الكاف: (ربيع الهوى)، حين شبّه الجانب المعنويَّ (الهوى) بالشق المحسوس (الربيع). هذه الصورة المفقودة كثيرًا في واقع شعرية ديوان ربيع الهوى ظلَّ السياقُ الشعريُّ يفتش عنها -كما تقدم معنا- لكنّ الصورة التشبيهية قد لازم طرفاها الانشطار في حضور المجتمع السلبي، الذي ما يلبث أن يكون حائلًا يحول بين اقتراب ذينك الطرفين، واكتمال جمال الصورة البيانية؛ تشبيهية كانت أو استعارية.

حضرت مادة (الهوى) في الديوان كاملًا بمختلف اشتقاقاتها (58) ثمانية وخمسين حضورًا، بينما وردت لفظة الربيع (4) أربع مرات لفظًا، ومرة واحدة وصفًا، في رسالة توحي بافتقار الهوى لتحقق الربيع، أي الوصال في شعرية الديوان، وبشيء من الوقوف على لفظة (الربيع) في لغة العنوان، نعي أنها دالٌّ لمدلول (الوصال)، واللقاء الشافي للطرفين العاشقين، وهو تفسير سياق الشعر نفسه؛ في قوله:

تعال واشرح لي شعورك خلّنا بس اطمئن تعال واسمع كيف قلبي لا تذكرتك يئن

لو جيت با تزهر زهور الحبّ في فصل الخريف (ص 77).

هكذا يتجسّد الربيع في السياق: (لو جيت)، أي أن الربيع هو مجيء المحبوب ولقاؤه، بأي زمانٍ يحضر الربيع العصيّ على الحضور، فالربيع ليس ظرفًا زمانيًّا محدّدًا بوقت، بل هو لحظة يحصل فيها اللقاء حتى لو كان ذلك اللقاء في فصل الخريف، فإن أزهار الربيع ترتاح مسكًا، ويُشم عَرفُ شذاها، وقد حضر الربيع في هذا السياق من بعيدٍ جدًّا من حيثُ فصل الخريف، لذا تتلون الأشجار الجافة والمتساقطة الأوراق بالخريف إلى جناتٍ ذات بهجةٍ تسرُّ الناظرين، حين يمثل اللقاء ببهجته، واخضرار القلوب بجماله. ويكون ذلك بلقيا الأحضان التي كنّى عنها بقوله: تعال واسمع كيف قلبي لا تذكّرتك يئن، إذ لا يتحقّق سماع نبضات القلب إلّا بوصول خد المحبوبة إلى صدر الحبيب، وهو التحاضن النقي العميق، الموحي بعذرية العلاقة بين الطرفين. والمبرهن على صدقها من طرف المتكلم.

لكن لو تأملنا الحرف الذي سبق المجيء في سياق البيت: (لو) يسميه النحاة حرف امتناع لامتناع، أي: امتناع الجواب لامتناع الشرط، فلا ثمة مجيء، ولا ثمّة ربيع تحقق في الواقع الشعري، والسبب دائمًا معزوٌّ إلى المجتمع السلبي، أو قناع المجتمع السلبي، الذي يسير مع شعرية النصوص في ديوان ربيع الهوى، والذي يمارس هيمنته على تشكيل ملمح الانشطار بين المشبه والمشبه به في صورة المحبوب، وأنّ الاتصال والتماهي الحاضريَن في عنوان الديوان (ربيع الهوى) ما هما إلا صورة عميقة جدًّا في قلب المتكلّم يعجز السياق عن إبرازها حق الإبراز على واقع الشعر، وكأنَّ هذا العجز في حقيقة أمره ما هو إلا صدٌ من المحبوب، لا تقر (أنا الشعر) بوجوده، أو لا تحبّ أن يُفصحَ به، ولعلّه هو ما دعا (أنا الشعر) لتوهّم وجود (المجتمع السلبيّ)، الذي يبدو كقناعٍ لهاجس الصدّ الذي ظلَّ يقابل مبادرات الوصال الصادرة من أنا الشعر، فظل هذا الظنُّ هاجسًا قارًّا في أعماق الشعريّة لدى أنا الشعر، تبرّر الأنا به كمّ الصدود الناتج عن المحبوب، علّها تخفّف أثره لديها، ذلك الصدود الذي جعله يظلّ متمسّكًا بحبِّه لقيمة المحبوبة لديه، وتعلّقه بها، وإن أدرك منها عدم الوصال، كما يقول في نص (يابو الوشامة):

لولاكَ ما كنت أتغنّى بالحُب من غير ما اتهنّا

وحينَ تخلّصتْ الـ(أنا) من هذا الهاجس المبارح لشعريّة النّصوص -كما مرّ في نصِّ (غزال)، وغيره- تكلّلتْ الصورة البيانيّةُ بالنُّضج والاكتمال، واتصال شقيها، وهو الأمر الذي يوحي بوصال الطرفين المتحابين ذاتيهما، وتحقّق (ربيع الهوى).