عيضه حسن العامري

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 14 .. ص 92

رابط العدد 14 : اضغط هنا

صدر مؤخرًا عن دار المستقبل كتاب بعنوان (تاريخ المهرة المسمى التطواف حول تواريخ ومشاهير بلاد الأحقاف) للكاتب سعد بن سالم بن علي الجدحي المهري. وهو كتاب من القطع الكبير ويحتوي على (472 صفحة)، وتولى تمويل طباعته الشيخ محمد بن مسلم بن البرك الجدحي المهري، وتميز الكتاب بطباعته الأنيقة التي حوتها دفتا الكتاب المجلد.

ويحتوي الكتاب على مقدمة، وثلاثة أبواب، وضم كل باب ما بين ستة إلى ثمانية فصول. ثم الخاتمة وأخيرًا فهرس المحتويات.

تناول الكتاب تاريخ المهرة، وبعض مشاهيره منذ ما قبل الإسلام وحقبة طويلة من التاريخ الوسيط تمتد إلى القرن 10هـ، ثم أحداثًا متفرقة تمتد حتى القرن 13هـ.

إن ملاحظاتي على ما ورد في الكتاب لا تشمل جميعه، بقدر ما تنحصر في القسم المتعلق بصلة شحر حضرموت بالمهرة. وتقوم الأفكار الأساسية عند الكاتب بالنظر إلى شحر حضرموت بوصفها بلاد عاد الأولى التي ورثتها مهرة القضاعية (23/ 19)، وأنها كانت جزءًا من أرض مهرة (23/ 59) وهو يطابق بينها وبين الأسعى، ويورد بأن أبا ثور المهري هو مؤسس مدينة الشحر (الأسعى)، وإن سكانها الأوائل هم جيل من الشحرا من مهرة (23/ 52)، وأنها كانت قصبة أرض المهرة، أي (مركزها) (23/ 53)، ويرى بأن ذكرها بين عُمان وحضرموت عند البعض دليل على أنها لم تكن من حضرموت (23/ 59). وجاء عنده بأن المهرة كانت ذات سطوة على هذه المدينة وهي حدودها؛ وكأن الساحل الممتد من الشحر شرقًا حتى أقصى حضرموت هي جزء من المهرة التاريخية. ويرى بأن دولة آل فارس (آل إقبال) كانت أحد أشكال تأكيد الوجود المهري في الشحر (23/ 147)، وأن ما قام به أبو دجانة في وقت لاحق ما هو إلا استعادة لملك الأجداد (23/ 151). ويستفاد كذلك من عموم حديثه كأن آل كثير كانوا قد أسسوا للحظة فارقة في تاريخها وهويتها.

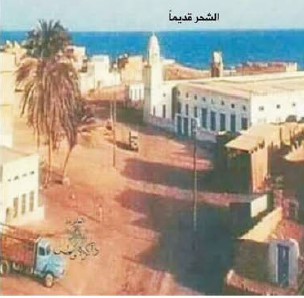

الشحر بين فهم الكاتب وحقيقة وجودها الجغرافي والتاريخي:

إن القارئ لما جاء في الكتاب يكتشف منذ القراءة الأولى أن صاحبه قد خلط بين الشحر الواردة في تلك المصادر التي ضمنها كتابه، وبين الشحر التي عناها في كتابه وهي شحر حضرموت. فالشحر الواردة في تلك المصادر هي شحر (ظفار) (26/ 93)؛ والشحر في الأصل كانت اسمًا لمدينة واسمًا للناحية التابعة لها (2/ 90، 8ج 5/ 16)، وجاء تسميتها بشحر عمان نظرًا لقربها من عمان (25 ج4/ 288، 19/ 338)، أو بشحر مهرة بوصفها بلاد مهرة (5/ 266)، أو ببلاد مهرة فقط (32 ج1/ 223، 7/ 86)، وتبعًا لذلك جاء وصف الشحر المدينة بأنها قصبة المهرة (6/ 154) -أي مركز الناحية-، وجاء تسميتها كذلك بالشحر من غير إضافة (11/ 65).

ومن حيث موقع تلك الشحر فمن المصادر من حددتها تحديدًا عامًا، كالقول بأنها ناحية بين عدن وعمان (16/ 47)، أو أرض مطلة على البحر بين عمان وحضرموت، وهو ما تمسك به الكاتب نقلًا عن الإمام ابن كثير (23/ 59)، ومن المصادر من حددتها تحديدًا دقيقًا بالقول بأنها ناحية تقع في أقصى بلاد اليمن (شرقًا) مجاورة لبلاد عمان (15 ج1/ 423، ج4/ 2206)؛ وأقصى بلاد اليمن وقتئذٍ هو رأس الجمجمة البحري الذي يبدأ عنده بحر اليمن من الشرق كما حدده جغرافيو ذلك الزمن من التاريخ الوسيط (12/ 30، 14 ج1/ 177)، وهذا الرأس هو رأس مدركة في عرفنا اليوم على أغلب الظن (انظر *)، وأول ناحية لبلاد اليمن عنده كانت الشحر (أي ظفار الحالية) (2/ 90، 14 ج1/ 117).

والشحر في الأصل ناحية مستقلة؛ إذ كانت تدعى سأكلن قبل الإسلام (20/ 49) وقد جاء ذكرها كذلك في نقوش يزنية تعود للقرن 4 و5 بعد الميلاد بوصفها ناحية (بلاد) في مقابل ناحية أخرى اسمها مهرة، وسُمي سكان الأولى بقبائل (شعبن) سأكلن (21/ 163)، فيما سمي سكان الثانية بقبائل مهرة (21/ 150). ثم سميت بالشحر، ثم غلب اسم ظفار المدينة على الناحية، وهي اليوم ولاية من ولايات سلطنة عمان ولسكانها لهجة محلية خاصة على شاكلة اللهجة المهرية، تسمى الشحرية وهي غير المهرية.

وكان قد غلب اسم الشحر (ظفار) على ناحية مهرة عند البعض (11/ 192)، وغلبت تسمية مهرة على ناحية الشحر عند البعض الآخر (6/ 154)، مع غلبة تسمية مهرة بمعنى قوم على أهل الشحر (14 ج1/ 117) وذلك بتأثير مرويات الأنساب التي تحولت إلى مادة مدونة في الثقافة العربية منذ أواخر القرن 2هـ (10/ 300، 4/ 8)، وسميت ناحيتهم تبعًا لذلك عند بعض الجغرافيين والمؤرخين بشحر مهرة أو ببلاد مهرة فقط (12/ 46)، مع إنها ناحية ومجتمع مستقل. وكانت ظفار (الشحر) قد حظيت بذكرها في المصادر المحلية منذ أواخر القرن 6هـ (1/ 286، 18/ 491)، وهو ذكر يفيد بأنها كانت ناحية ومجتمعًا له سياقه التاريخي الخاص بوصفهم ظفاريين. كما جاء ذلك التمييز بين الناحيتين عند بعض مؤلفي العصر الوسيط (13/…، 32 ج1/ 223، 8 ج3/ 247).

وقد ارتبط اسم تلك الشحر باللبان (الكندر) سواءً من حيث كثرة وجوده في الناحية، أو من حيث كثرة إنتاجه بغرض التصدير، حتى عند من ذكروا الشحر من غير إضافة كابن خرداذبة (ت 280هـ)، أو الإدريسي (ت 560هـ) لم يفتهم ذكر الصفة التي لازمت الناحية. فقد وصفها المقدسي بأنها البلد الذي يوجد به اللبان (7/ 86)، وزاد عليه ابن حوقل بالقول بأنها مصدر اللبان الذي يستخدم في الآفاق (12/ 44)، ووصفها الإدريسي بأنها البلد الذي يتجهز منه اللبان إلى جميع المشارق والمغارب (6/ 56)، وجاء في (معجم البلدان) بأنها منبت اللبان الذي لا يوجد في غير مرتفعاتها وهو غلة سلطانها (33 ج4/ 60)، وغيرهم ممن خصوا ظفار بمثل ذلك الذكر. ومنه ما كان يصدر مؤخرًا إلى الهند حيث كان يستخدم في المعابد الهندية، وكانوا يحصلون مقابل ذلك من الهند على الأرز والأقمشة والبن والطيب (30 ج2/ 201).

وهي شهرة عرفت بها المنطقة (ظفار) منذ ما قبل الإسلام، إذ كانت هذه الناحية المنتج الرئيس لسلعة اللبان (الكندر) في مملكة حضرموت القديمة، حيث كان ينقل اللبان من مينائها خور روري إلى قنا، ثم إلى شبوة، ثم إلى المحطات التجارية الأخرى شمالًا (20/ 50، 176)، أو بحرًا تنقلها وسائل النقل البحرية. قال الشاعر:

اذهب إلى الشحر وَدَعْ عمانا إلا تجد تمرًا تجد لبانًا (11/ 148)

وكان من أسباب اهتمام المؤرخين والجغرافيين بذكر شحر عمان، أو شحر مهرة، كونها بداية مدخل بلاد اليمن من الجهة الشرقية وقتئذٍ، ثم كونها أرض عاد (الأحقاف) الواردة في سورة الأحقاف، وقد جاء ذلك التفسير في أمَّات كتب المفسرين، وهو قول يعود إلى التابعي قتادة بن دعامة السدوسي (ت 118هـ)، وهو من كبار المفسرين والمحدثين، وقد خالفه آخرون في فهم الآية حتى قال الطبري ليس العلم به (الأحقاف) أداء فرض، ولا في الجهل به تضييع واجب… وأين ما كانوا فإنهم قوم كانت منازلهم الرمال المستطيلة. (انظر تفسير سورة الأحقاف الآية 21 في تفسير الطبري).

أما شحر حضرموت فكانت أحدث عهدًا من شحر مهرة (ظفار)؛ وشحر مهرة وصفها المقدسي القرن 4هـ بالمدينة (7/ 74)، ووصفها صاحب الروض المعطار (ت 727هـ) بالمدينة الكبيرة (19/ 339) فيما يعود ذكر شحر حضرموت على ما هو متوافر في المصادر المحلية إلى بداية القرن 6هـ، وجاء على ذكرها ابن المجاور (ت 690هـ) بالقول بأنها مرسى طيب من أعمال حضرموت (10/ 298)، ووصفها الأنصاري (ت 723هـ) بأنها فرضة حضرموت، وعدّها امتدادًا إقليميًا لشبام وتريم مدينتي الوادي وقتئذٍ (31/ 217)، ووصفها أبو الفداء (ت 732هـ) بالبلد الصغير بين ظفار وعدن (26/ 84).

وكان الإدريسي منتصف القرن 6هـ قد ذكر الأسعى وشرمة فقط وعدّهما مدينتين على ساحل حضرموت من غير أن يأتي على ذكر الشحر (6/ 55). علمًا أن تاريخ شرمة حسب معطيات التنقيب الأثري يرجع إلى بداية القرن 11م، أي أواخر القرن 5هـ (**)، وتبعًا لذلك فإن ظهور الشحر يعود إلى ما بعد ذلك التاريخ، وهو ما يتفق مع السبر الأثري الذي تم في وسط تلة دار البياني في الشحر، الذي بين بأن أقدم طبقاته الأثرية تعود للقرن 12م (**).

كل ذلك يؤكد بأن شحر مهرة هي في الأصل بلاد ظفار لا غير، انظر (12/ 44) وهي غير شحر حضرموت، وأن محاولة الربط بين المكانين هو من قبيل الإسقاط، وهو ينم عن خلل منهجي سواءً أكان عن قصد أم بغير قصد، وهو ما وقع فيه الكاتب، ومرجعه عدم تدقيقه في النصوص، وغياب الرؤية المنهجية في تحديد المفاهيم؛ لذلك جاء مفهوم الشحر عنده مضطربًا.

والشحر عمومًا اسمًا لأكثر من مكان، وإن لم يأتوا على ذكره، في مقابل الذكر الواسع لشحر مهرة أو شحر عُمان، وما هذه الإضافة إلا لتميزها عن أشحار أخرى على شاكلة شبام التي تحمل اسمًا لأكثر من بلد كشبام حضرموت، وشبام كوكبان وغيرهما. وهو أمر جاء على ذكره ياقوت الحموي في معجمه حين عد الشحر اسمًا يتناول مدنًا عدة لا مدينة واحدة (33 ج3/ 327).

وعليه فلا معنى من القول بعد ذلك بأن شحر حضرموت هي حد مهرة كما ورد عند الكاتب. وهو وعي زائف مؤسس على ثقافة شفوية لا أساس لها من الصحة. وهو في الوقت ذاته تصويب لمن قال بأن قضاعة هي من كانت تسكن ساحل حضرموت الممتد من الشحر إلى ظفار، باعتبار أنها ناحية مهرة التي ذكرها صاحب أحسن التقاسيم (المقدسي) وهو تعيين غير دقيق (29 ج1/ 14)؛ لأن ناحية الشحر (ناحية مهرة) التي قصدها المقدسي هي في شرق بلاد اليمن ومجاورة لعمان لا في وسط الساحل الجنوبي كما تم بيانه.

الأسعى وسوق الشحر القديم وعلاقته بشحر اليوم:

يعود أقدم ذكر للأسعى إلى نقش يزني يعود إلى بداية القرن 6 للميلاد، تحدث فيه القيل اليزني السميفع أشوع عند مروره ومن معه بمنطقة الأسعى (21/ 160). ثم جاء ذكرها عند الهمداني (ت 4هـ) بوصفها اسمًا عامًا لساحل حضرموت الذي عرفه كذلك بمخلاف الأسعى (2/ 171، 3ج 2/ 34)، وهو من قبيل تغليب اسم المدينة الساحلية على عموم الساحل؛ كساحل عدن، أو ساحل أبين، وهو تقليد معروف عند الجغرافيين والمؤرخين في التاريخ الوسيط، ولم يرد عند الهمداني بأكثر من ذلك؛ إذ كان منهج الهمداني في الوصف هو ذكر تفاصيل التجمعات السكانية في المخاليف والوديان، مع وصف لكل تجمع بقرية أو مدينة، أو بلد، وهو ما لم يفعله مع الأسعى؛ إذ اكتفى بذكره مخلافًا وساحل حضرموت من غير تفاصيل، باستثناء الحيق الجزء الشرقي من ساحل حضرموت، وبلدة الزاف التي حددها بأسفل حضرموت الساحل، وذكر كذلك المجموعات السكانية الساكنة بهما، وكانوا فروعًا عدَّة من قبيلة الصدف (حضارمة) (3 ج2/ 33، 34، 37، 38، 39). حتى موضع أبي ثور المهري ورهطه وهم جماعة من بني تبالة بن شماسة كانت تسكن الأسعى، على شاكلة من كانوا يسكنون في مسفلة وادي حضرموت من مهرة، جاء بوصفه موضعًا على ساحل حضرموت (2/ 171) من غير تحديد منطقة بعينها. كما جاء وصف أبي ثور في مكان آخر بصاحب الأسعى، أي بالمعنى الواسع للأسعى (3 ج1/ 190)، كأن تقول مثلًا: فلان بن فلان صاحب أبين؛ إذ يُستفاد من الحديث بأن فلان هو ساكن أبين، من غير تحديد منطقة بعينها، خصوصًا إذا ما أخذنا الأمر بمنهج الهمداني في الوصف. كما لا يُفهم كذلك من السياقات بأن أبا ثور كان متوليًا على مخلاف الأسعى كما قد يظن البعض، وهو أمر لا يتسق أصلًا مع الواقع التاريخي -الاجتماعي والسياسي وقتئذٍ-، إلا بوصفه زعيم مشيخة قبلية على شاكلة ما كان سائدًا في المنطقة (24/ 25، 27). وكان ابن خرداذبة ت 3هـ قد جاء على ذكر المنطقة (ساحل حضرموت) وعدها مخلافًا لكندة (11/ 148).

وكان ذكر الأسعى بوصفها المدينة قد جاء عند عدد من جغرافيي العصر الوسيط ومؤرخيه، فقد ذكرها المسعودي (ت 346هـ) بوصفها مدينة على ساحل حضرموت، وإن جاء الاسم مصحفًا عنده (الأحساء) (14 ج2/ 173)، كما وردت عند المقدسي (ت 376هـ) ولكنه أخطأ حين عدها وشرمة مدينتين من الساحل التهامي (7/ 74)، وجاء ذكرها عند الإدريسي (ت 560هـ) بوصفها مدينة صغيرة على ساحل حضرموت إضافة إلى شرمة (6/ 55)، أما النويري (ت 723هـ) فقد ذكر شرمة والأسعى بوصفهما اسمين لساحل بلاد حضرموت (32 ج1/ 223) . واستمرت الأسعى تذكر في المصادر المحلية حتى أواخر القرن 8هـ (1/ 148).

ومع ذلك ما يزال التعيين الدقيق لمكان المدينة غير ناجز. فهل كان موقعها في موقع الشحر الحالية؟ أو كانت بالقرب منها؟ أو بعيدة عنها؟ صحيح بأن هناك من المؤرخين من جعلوها اسمًا مرادفًا لشحرنا الحالية. ولكن حتى مثل ذلك القول لا يشكل جوابًا قاطعًا؛ إذ يطرح بدوره أسئلة أخرى تحتاج إلى أجوبة، وهو أمر يقع خارج مجال موضوعنا.

وعليه فالأسعى المدينة ليست ببلاد مهرة، وقد ذكرت قبل 4 قرون من ذكر الهمداني لها. ومن ثم فلا قيمة لما نقله من أن أبا ثور هو مؤسس الأسعى؛ لأنها موجودة قبل وجوده بقرون. وقد أجمعت مؤلفات الجغرافيين والمؤرخين في التاريخ الوسيط بأنها من حضرموت لا غير. وربما يكون أبو ثور ورهطه ممن عاشوا في المدينة، ولكن هل كانت المدينة خاصة برهط أبي ثور فقط؟ أو كانت مدينة عامة سكنتها مجموعات قبلية أخرى لها زعاماتها لم يذكرهم الهمداني على شاكلة شبام وغيرها؟ (2/ 169).

وفي كلا الأحوال فلا ينبغي تحميل المشهد التاريخي بأكثر مما يحتمل. فوجود مجموعات من قبائل مهرة تسكن حضرموت أمر طبيعي، فرضته شروط الجيرة ونمط الحياة الاقتصادي والاجتماعي السائدة وقتئذٍ، بوصفه شكلًا من أشكال التعايش بين الجماعات القبلية المتجاورة، وهو تعايش ترتب عليه تمهر بعض المجموعات القبلية الحضرمية (3 ج2/ 39) والعكس، أي تحضرم مجموعات قبلية مهرية؛ ومنها الثعين، بنو تبالة بن شماسة (أحفاد جماعة أبي ثور)، بعد أن دخلوا في أحلاف مع مجموعات قبلية محلية مؤسسين تحالف ثعين (28/ 16).

أما ما نقله عن أبي مخرمة بأن سكان الشحر الأوائل هم جيل من الشحرا من مهرة (23/ 52). فلو قبلنا ما قاله بامخرمة، مع تحفظي على ما جاء به؛ فإن الشحرا ليسوا بمهرة؛ بل هم من سكان مرتفعات ظفار الأصليين إضافة إلى القرا (30/ 206، 209)، وقد بينا فيما مر بأنهم ليسوا بمهرة من حيث أصولهم. وحول تمكن المهرة من السيطرة على الشريط الساحلي خلف المصينعة حتى الشحر في زمن مجهول كما نقله عن (الشهداء السبعة) متجاوزين ثعين والحموم، وتأسيسهم لسوق في دلتا دفيقة سماه بعض العرب سوق المهرة، أو سوق الشحر، ثم سيطرتهم على السوق القديمة المجاورة لهم (الشحر)، ونكاية بهزيمة الحموم فرضوا اسم الشحر على السوق، وأصبح من يومها يدعى سوق الشحر (23/ 67، 86). وهو يعني بأن تسمية المدينة بالشحر قد جاءت تبعًا لذلك. وهو في مجمله قول غريب.. غريب لأنه سرد لوقائع خطيرة وجديدة، ثم إن صاحب الشهداء لم يذكر أي مصدر استقى منه معلوماته تلك، وهي أحداث لم يعاصرها، وتبعد عنه قرونًا من الزمن. وفيها ما يتناقض مع بعض ما جاء في متن كتاب الباحث حول مفهوم الشحر وموقع سوقها.

ومن غريب ما ورد في الشهداء مثلًا قوله: بأن أسواق العرب في الجاهلية كانت خمسة منها في بلاد اليمن، بعد أن أضاف هودًا (17/ 22) مع أن الثابت تاريخيًا بأنها أربعة، هي: الشحر، والرابية، وعدن، وصنعاء (5/ 263). أما الخامس سوق هود فلم يُذكر فيما نعلم، ثم إن منطقة هود هي من كانت تقام عليها سوق الشحر (5/ 266) لا سوق الشحر التي أسسها المهرة في المدينة كما جاء في كتاب (الشهداء السبعة) (17/ 22). وكان على الكاتب أن يدقق فيما ينقله من وقائع، لا أن يحبر كل ما يقع عليه من مادة، وهو ما جعله ينقل غريب الكلام مما لم يتأكد مصدره.

إدراجه آل فارس في مهرة.. حقيقته وعلاقتهم بآل فارس بن إقبال:

آل فارس بن إقبال هي العائلة التي حكمت ولاية الشحر، ولا يُعرف مبتدأ حكمهم، ولكن الثابت أنهم كانوا حكامًا للإمارة منذ بداية القرن 6هـ (1/ 26). ويرجع غالب المؤرخين نسبهم إلى كندة، مع وجود أخبار مروية نقلها الأشرف الرسولي بأن أصولهم تعود للأزد (4/ 28). حتى عند من قالوا بأن من حكموا إمارة الشحر بعد أن استقلت استقلالها الأول عن سلطة الدولة الأيوبية وهي فترة امتدت من العام 577هـ إلى 616هـ -إعادة السيطرة- هم غير آل إقبال (آل فارس) عدوا آل إقبال من كندة (27/ 73). مع أن من حكموا خلال ذلك التاريخ هم امتداد لآل فارس بن إقبال لا أسرة جديدة، وهناك شواهد كثيرة عليها، منها ذكر أشخاص من آل إقبال كانوا متولين الأمر، مثل راشد بن إقبال الذي زوج ابنته على فهد بن عبدالله (بن راشد) في العام 603هـ، وهو راشد الذي قتلته سيبان بعدئذٍ (1/ 65، 71)، وكذا ذكر تصدي ابن إقبال لهجوم ابن أبي العرب سنة 604هـ، وفيها غنم ابن إقبال اثنين وعشرين فرسًا زيادة على الأسرى (1/ 68).

وكانت الفرضية عند من قالوا بأن من حكموا خلال فترة الاستقلال الأولى والتي دامت ثلاثة عقود ونصف فقط أسرة جديدة (آل فارس) تتأرجح بين مهرة وكندة (27/ 73)، والمقاربة قائمة على أساس تحليل اسم ابن فارس فقط. أما ما سبقها من فترة وما تلاها حتى الاحتلال الرسولي سنة 677هـ فكان الحكم فيها لآل إقبال، حتى عند من قالوا بفرضية الأسرة الجديدة. وكان الكاتب قد التقط فرضية المهرة، وجعل من حكم آل إقبال الطويل الذي دام قرابة قرنين ونصف هو حكمٌ لآل فارس (الافتراضي) الذي دام ثلاثة عقود ونصف فقط؛ جاء ذلك من خلال إسقاط اسم آل إقبال في بعض المواضع ووضع بدلًا عنها اسم المهري، كما فعل مع اسم الدولة بعد أن جعلها دولة آل فارس المهرية (23/ 147) بدلًا من دولة آل فارس بن إقبال قارن (29/ 424). وكذلك الحال مع اسم عبدالباقي بن فارس بن راشد بن إقبال الكندي المتوفى في 547هـ (29 ج2/ 424) الذي جعله عبدالباقي بن فارس المهري، بعد أن ظن أنه مؤسس للدولة (23/ 147)، وهو ظن غير صحيح. وهو قول فيه تجاوز حتى على الفرضية التي التقطها، حيث جعلت ابتداء حكمهم يعود إلى ما بعد العام 575هـ (27/ 73). وقوله كذلك: ومن آل فارس فهد بن راشد الذي قتلته سيبان (23/ 148) بدلًا عن عبارة ومنهم فهد بن راشد بن إقبال الكندي الذي قتلته سيبان (29 ج2/ 425). وكما تعمد إسقاط كندة فيما مر، نراه يكرر الأمر في الصفحة (23/ 159)؛ إذ يتعمد إسقاط الكندي من اسم أبي دجانة مع أنه يستل الفقرة كاملة، قارن الحامد (29 ج2/ 585).

فكان الأحرى بالكاتب التقاط الفرضية، ومناقشتها لتأكيد ما ذهب إليه لا تغيير كلام من نقل عنهم. وهو تصرف لا ينم عن غياب القراءة الدقيقة للمادة التاريخية فقط، بل غياب الموضوعية في التعاطي مع المادة المنقولة. وما يثير الدهشة ما ذهب إليه الكاتب من تعيينه لنسب آل فارس، إذ عدهم أحد فروع الجد الأول لمهرة بن حيدان (23/ 42) وهو إسقاط غريب؛ إذ لم يراعِ فيه حتى فارق الزمن الطويل بين الاثنين، وهو قول لم يأت به من نقل عنه. ولا يمكن قبوله كذلك من منظور أي منطق تاريخي سوي؛ وهو شطح قد يكون سببه غلبة الذات على الموضوع، مدفوعًا بالحماسة الشديدة في تأسيس وعي تاريخي بالذات الاجتماعية. والفرضية في عمومها غير دقيقة لوجود مؤشرات تاريخية تؤكد خلاف من ذهبوا إليها، وهي:

أولًا: إن من حكموا الشحر بعد الاحتلال الأيوبي في العام 575هـ هم امتداد لعائلة آل إقبال وليس ابتداءً لحكم عائلة جديدة؛ إذ جاء ذكرهم في أحداث عدة بعد ذلك التاريخ بوصفهم آل إقبال، ومن ثم فلا معنى من الفصل بين من حكموا خلال العهدين، ثم إن ابن فارس هو من توابع أسماء آل إقبال، وقد عُرف بعضهم بابن فارس فقط من دون ذكر آل إقبال (1/ 48).

ثانيًا: لقد جاء اسم فارس في المصادر التاريخية عند آل إقبال وغيرهم بأكثر من دلالة؛ فقد جاء بوصفه اسمًا للأب والابن أو جدًا للعائلة، كما هو الحال عند آل إقبال. وهو قد يأتي اسمًا لقسم من القبيلة في وضعيات أخرى كآل فارس في نهد، وآل فارس عند آل دغار، وقد يأتي عند غيرهما. حتى عند أبي دجانة فقد ظهر متأخرًا وجاء في البدء بوصفه اسمًا لأب (سعد بن فارس بادجانة) (1/ 170)، ثم تحول بعدئذٍ إلى جد العائلة (1/ 178، 188) الذي حوله الكاتب إلى قبيلة تفرعت من مهرة بن حيدان. وكان قد ورد ذكر لبعض من آل أبي دجانة قبل سعد المذكور من غير وجود ابن فارس، بل ورد في إحداها بوصفه اسمًا لشخص (1/ 127، 131).

وكان قد ورد عند الخزرجي بأن من تولى أمر الشحر في العام 795هـ بعد هروب الوالي الرسولي ابن بوز الذي كان قد تمرد على آل رسول، كان غلامًا لابن شماسة صاحب الأمر في حيريج (9 ج2/ 206). وهو لن يكون غير سعد بن فارس أبي دجانة على الأرجح، حيث كان متولي أمر الشحر في العام 809هـ، بعد أن تمكنوا من السيطرة عليها ثانية في العام 799م، ثم إن سعدًا المذكور كان متولي أمر حيريج في العام 832هـ (1/ 153، 157، 170). وإشارة الغلام في من تولى الشحر، أمر يشي بأنه لا ينتمي إلى بني شماسة المهرية؛ لذلك يكون من قال بأن أبا دجانة من كندة وأخواله من مهرة كما ورد عند أبي مخرمة، طرح له وجاهته. وعليه فآل فارس حتى لو نظرنا إليهم بوصفهم قبيلة (تجاوزًا) فإنهم أقرب إلى كندة لا إلى مهرة. وتبعًا لذلك فلا وجود لعلاقة نسب قبلية بين آل أبي دجانة المذكورين بمهرة. كما لا يوجد بالمقابل أي صلة نسب بينهم، وبين آل إقبال. حتى لو ذهبنا باتجاه تخريجة الكاتب، فآل فارس الأولى (من آل إقبال) جاءت عنده بوصفهم اسمًا لقبيلة انسلت من الجد الأول مهرة بن حيدان، فيما جاء آل فارس الثانية بوصفهم فرع لقبيلة أبو دجانة. ومن ثم شتان بين الاثنين بالطبع، بين من انسل من جد مهرة الأول، وبين من انسل من فرع قبلي متأخر. ومع كل ذلك فإن أساس المقاربة (آل فارس) هي الأخرى تحمل خيارات عدة من حيث الفهم. وكلها لا تنبئ بمهرية آل فارس كما تم بيانه فيما ذُكر.

الانتقائية وتفخيم الأحداث:

لقد كان تغييب الزمن؛ بمعنى إسقاط الحاضر على الماضي، وسيطرة الفكرة لا مناقشتها واحدة من الإشكالات التي يلاحظها القارئ عند الكاتب، ومنها حديثه عن أبي دجانة كأنه رمز مهري (23/ 152)، مع أن الرجل لم يكن يرى في نفسه سوى امتداد لمشروع ابن شماسة من قبله الذي حاول الانتقال من الزعامة المشيخية في قبيلته إلى زعامة الإمارة التي ينضوي في عباءتها (الشحر) (1/ 151، 153)، على شاكلة من حكموا أو سعوا لتأسيس ملك لهم من الأمراء في حضرموت، لا بوصفه معبرًا عن هوية مهرية؛ لأن الهويات المناطقية لم تكن قد تشكلت وقتئذٍ، وعليه فإن ما يهم أبا دجانة حينها كان الشحر وتوابعها بوصفها العالم المكاني الواسع له، لا العالم المكاني الواسع لمهرة كما هو عند مهرة اليوم.

لذلك لم يعمل أبو دجانة الأول على مد نفوذه نحو الغرب لملمة كيان المهرة، مع بقائه أكثر من خمسة وعشرين عامًا متوليًا إمارة الشحر بعد آل رسول (29 ج2/ 566)؛ إذ بعدها سيطر آل طاهر، ثم آل كثير على الشحر (1/ 189، 191). وكذلك الحال كان مع خلفه الذين حكموا من العام 863هـ إلى العام 942هـ، أي حوالي ثمانين عامًا؛ وهي مدة انكفاء دولتهم على حيريج ونواحيها بعد احتلال آل طاهر للشحر ثم آل كثير في العام 868هـ (18/ 231). باستثناء فترة سيطر فيها آل أبو دجانة على الشحر امتدت من العام 894هـ إلى 900هـ؛ وهو تاريخ استعادة آل كثير الشحر (1/ 206، 18/ 14). وخلال كل تلك العقود الثمانية لم يعمل آل أبي دجانة في مد نفوذهم نحو مناطق مهرة الأخرى كي يؤسسوا كيانًا مهريًا. فقد ظلت النظرة السياسية والاجتماعية عندهم كما كان عند أبي دجانة الأول قائمة على أن إمارة الشحر هي العالم المكاني والاجتماعي الواسع لهم، لا العالم المكاني الواسع لمهرة كما هو الحال اليوم.

حتى حديث الكاتب عن صراع مهري كثيري هو وصف غير دقيق (23/ 166)؛ لأن الروابط الاجتماعية لم تتجاوز القبيلة والاتحاد القبلي وقتئذٍ. حيث لم تتأسس بعد الروابط المناطقية الواسعة. ويؤكد ذلك وقوف قبائل مهرية إلى جانب آل كثير في أحداث عدة. ومن ثم فإن ما حدث كان صراعًا عفريريًا كثيريًا، وكان فيها الأول أميرًا على قشن يسعى كي يستعيد ملكه، والثاني سلطانًا يعمل على مد نفوذه على حساب الأول. وقس الأمر في حادثة مقتل حاكم السلطان بدر في قشن ومحاصرة حاميته العام 952هـ، وكان قد نفذها مجموعة من بيت زياد المهرة، واتُهم بتدبيرها محمد أخو السلطان بدر. فقد جاء وصفها بالثورة (23/ 168)، ثم بالانتفاضة الثانية في عنوان تالٍ للأول (23/ 169)، حتى ما جاء في سياق تلك العناوين ليس له أي صلة بما هو في العناوين من حيث هي مصطلحات ذات مضامين بعينها. صحيح إن الرجل اقتبس الكلام من مرجع محلي (22/ 71)، ولكن ذلك لا يعفيه؛ لأن مصدر الحادثة (تاريخ الشحر) كان في متناوله، ثم بوصفه كاتبًا كان عليه تمثل المادة قبل أن يُحبرها. ومع ذلك فعند تعرضه لهجوم القوة البرتغالية على حامية السلطان بدر في قشن، وقيامهم بقتل جنودها في العام 955هـ، وهي القوة التي أتى بها ابن عفرير من جوا (في الدكن بالهند)، نجده يعود للمصدر ويصرف النظر عن المرجع المتأخر الذي جاء فيه أن ابن عفرير يستنجد بالبرتغاليين (22/ 72)؛ إذ نراه يعنون الحادثة بمعركة أهل المهرة ضد الكثيري تحت حصن قشن (23/ 173)، مع أن القوة التي شاركت في الحملة برتغالية صرفة (18/ 330).

ثم نراه يأتي بالحدث مجملًا تحت عنوان، ويفصله في مكان آخر بعنوان ثانٍ، كوصفه لحملة بدر الأولى على قشن مجملًا تحت عنوان ثورة المهرة ضد السلطان بدر سنة 951هـ (23/ 168)، ثم يوردها مفصلة تحت عنوان السلطان بدر يدشن حملة عسكرية ضخمة لاحتلال قشن 952هـ (23/ 169). وفي الأولى يأتي بتاريخ غير دقيق بعكس الأمر في الثاني. والأمر نفسه نجده تحت عنوان انتفاضة المهرة الثانية، يورد فيها خبر مقتل حاكم بدر في قشن، والحملة التي سيرها للانتقام مجملًا مكتفيًا بذكر اليوم والشهر فقط (23/ 169) ويفصلها تحت عنوان معركة ليبن مع ذكره للعام 953هـ (23/ 171). وكأن الرجل يريد تفخيم الأحداث على تلك الشاكلة من التكرار وهو خلل أساء إلى الكتاب.

والأمر نفسه نجده عند تناوله للصراع الذي نشأ بعد تولي عبدالله بن بدر السلطنة بعد انقلابه على أبيه في العام 976هـ؛ إذ جعله صراعًا مهريًا كثيريًا (23/ 181- 184)، مع أنه في الأصل صراع بين نجلي بدر، عبدالله وجعفر بعد رفض الثاني الاعتراف بشرعية الأول، وحاول الاستقلال بالشحر، ولكنه فشل وحوصر مع مجموعة من مهرة (آل عفرير)، وانتقل ومن معه بعدها إلى قشن بعد أن أذن له السلطان عبدالله بن بدر (18/ 393)، وأسس هناك تحالفًا مع الشيخ عمرو بن محمد بن طوعري -حليفه بالأمس- بهدف إثارة القلاقل أمام أخيه (18/ 394)، ومنها كانت أعمال القرصنة البحرية التي عد الكاتب إحداها حملة مهرية ضد الشحر، وهي التي حدثت في 6 ربيع الآخر 977هـ (23/ 182). وتبعًا لذلك فنحن أمام صناعة أيديولوجية للتاريخ، لا تأصيل تاريخي يعمل على خلق وعي حقيقي بالذات الاجتماعية.. وعي يستمد حضوره من أرضية تاريخية صلبة، تمتلك المقدرة على الصمود في الحوار الثقافي حاضرًا ومستقبلًا.

الخلاصة:

ونخلص مما مرّ بأن شحر عُمان أو شحر مهرة هي ناحية ظفار، وهي غير شحر حضرموت، التي هي حديثة عهد قياسًا بالأولى، وقد كان ظهورها تاليًا على ظهور شرمة التي يرجع تاريخها إلى القرن 11م، ولم تكن عند احتلال الرسولي لها في القرن 13م مجرد مرسى ينزل الناس بها في أخصاص (31/ 217) بل كانت مركزًا سياسيًا وإداريًا لإمارة آل فارس بن إقبال. وهي لم تكن يومًا من مهرة أو حدًا لها كما جاء عند الكاتب، بل كانت امتدادًا للشريط الساحلي الشرقي لحضرموت (الحيق) بوصفها قاعدتها. وهي منطقة كانت مأهولةً بمجموعات قبلية محلية سواءً أكانت من كندة أو الصدف أو الاثنين معًا.

كما كانت تسكن بينهم زمن الهمداني مجموعة قبلية من بني تبالة بن شماسة من ثعين في الأسعى، وهم فرع من بحنن. وكان الرأس فيهم عمرو بن محمد بن كنانة الملقب بـ(أبي ثور المهري). وقد دخلوا في أحلاف مع مجموعات قبلية محلية في وقت لاحق مؤسسين تحالف ثعين. والثعين اليوم أحد الفصائل المنضوية في تحالف بني ظنة الكبير في حضرموت (28/ 17). علمًا أن بني تبالة بن شماسة المذكورين ليسوا بمهرة في الأصل، بل التحقوا بهم. وذلك على رأي أصحاب السجل كما جاء عند الهمداني. وإن أصولهم ترجع إلى بني عمرو بن مرة بن حمير؛ وينتمي بنو عمرو هؤلاء إلى حضرموت البلد من حيث أصولهم السكانية (3 ج1/ 147، 191).

كما كانت الشحر أيضًا اسمًا لإمارة تشمل الجزء الشرقي من السهل الساحلي لحضرموت، وضمت فيما ضمت القرى والوديان الزراعية الواقعة شمال الشحر وشمالها الشرقي والغربي، كتبالة، وعرف، وغيل باوزير وغيرها، وامتدت كذلك على طول الشريط الساحلي شرقًا حتى حيريج ونواحيها؛ حيث كانت الناحية جزءًا من إمارة الشحر لقرون من الزمن، لذلك كانت حيريج ونواحيها حاضرة عند مؤرخي حضرموت ممن تناولوا تاريخها الوسيط؛ بوصفها جزءًا من إمارة شحر حضرموت، مع عدم إغفالهم أنها منطقة من مهرة. وكان أمراء هذه الإمارة هم آل فارس بن إقبال وقد بينا بأنهم ليسوا من مهرة بإجماع المؤرخين. وما جاء عند الكاتب من مهريتهم، قول لم يأت في أي من النقول التاريخية. وقد استمروا حكامًا حتى الاحتلال الرسولي للشحر في العام 677هـ.

كما بينا بالشواهد التاريخية، بأن القول بتبعية شحر حضرموت التاريخية لمهرة، هو وعي لا أساس له من الصحة، بل كان جزءًا من مهرة يتبع حضرموت، وهو سياق تاريخي فرضه واقع موضوعي، واقع لم تكن فيه الهويات المناطقية قد تأسست بعد؛ لذلك رأينا ذلك الارتباط لحيريج ونواحيها بإمارة الشحر بوصفها عالمهم الاجتماعي والسياسي وقتئذٍ. وكان على الكاتب مناقشة الأفكار؛ مناقشة علمية وتاريخية نقدية؛ كي يؤسس لوعي حقيقي وهو ما لم يفعله.

صحيح إن المهرة اليوم ناحية ورابطة اجتماعية فرعية أمر لا نقاش فيه، كما هي حضرموت ناحية ورابطة اجتماعية فرعية. ومن هذه الزاوية أتفهم الرغبة لدى بعض نخبهم في تأسيس وعي ثقافي بتلك الرابطة، وهو وعي كان بالإمكان تأسيسه من غير الحاجة إلى ثنائية حضرموت مهرة؛ وهي ثنائية تنطوي على نزعة حدية؛ هي نتاج لحمولات انطباعية عن الماضي، كانت قد صنعتها ثقافة شفوية، لم يتم التعاطي معها بطريقة علمية ونقدية كي يتم تقرير حقيقتها من عدمها، وهي من الحضور ما جعلها تتحول إلى محددات تاريخية لا شعورية عند بعضهم. وهو أمر لا يساعد على تكريس ثقافة تاريخية رصينة.

المراجع:

تاريخ حضرموت، المعروف بتاريخ شنبل، تريم، 1994م.

صفة جزيرة العرب، صنعاء، 1990م.

الإكليل، صنعاء، 2004م.

طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب، بيروت، 1992م.

كتاب المحبر، بيروت، بدون تاريخ.

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ج1، القاهرة، 2002م.

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، بيروت، 1987م.

صبح الأعشى، القاهرة، 1914م.

العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، بيروت، 1983م.

المستبصر، وصف بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز، القاهرة، 1996م.

المسالك والممالك، ليدن، 1889م.

صورة الأرض، بيروت، 1992م.

تفسير الكشاف.

مروج الذهب ومعادن الجوهر، بيروت، 2005م.

لسان العرب، القاهرة، بدون تاريخ.

آثار البلاد وأخبار العباد، بيروت، 1960م.

الشهداء السبعة، عدن، 1983م.

تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشر، صنعاء، 1999م.

الروض المعطار في خبر الآفاق، بيروت، ط2، 1984م.

تاريخ اليمن القديم، بيروت، 1985م.

في العربية السعيدة، ج2، بيروت، 1993م.

تاريخ الدولة الكثيرية، تريم، 2002م.

تاريخ المهرة، المسمى التطواف حول تواريخ ومشاهير بلاد الأحقاف، بدون مكان النشر، 2013م.

جني الشماريخ، تريم، 2012م.

تاريخ ابن خلدون، بيروت، 2000م.

تقويم البلدان، باريس، 1850م.

معجم بلدان حضرموت المسمى إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت، صنعاء، 3003م.

المشقاص مخلاف أهمله التاريخ، (تقديم لكتاب: القائم عبدالله بن عوض مخارش، تأليف د. عبدالله سعيد الجعيدي، د. عبدالله أحمد باصميدي)، المكلا، 2011م.

تاريخ حضرموت، صنعاء، ط 2، 2003م.

تاريخ حضرموت السياسي، ج2، القاهرة، 1936م.

نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، سانت بترسبورغ، 1923م.

نهاية الأرب في فنون الأدب، بيروت، 2004م.

معجم البلدان، بيروت، 1957م.

* جاء وصف رأس الجمجمة عند ابن سعيد (ت 685هـ) بأنه الرأس الذي يقع أقصى ساحل الشحر شرقًا، وهو جبل كبير، وله بروز طويل في اتجاه البحر، وهو مكان تقصده المراكب كي تحدد انطلاقها منه في اتجاه إبحارها نحو الغرب. وكان ربابنة جنوب الجزيرة حتى أواخر القرن 13هـ يسمون رأس مدركة (بالمنتخ) كما ورد عند الملاحي، كونه المعلم البحري الذي ينطلقون منه لتحديد درب إبحارهم نحو الهند أو جهة الغرب عمومًا. انظر: ابن سعيد المغربي، كتاب الجغرافيا، ص16. وعبدالرحمن الملاحي، ملامح من التداخل المعرفي بين ربابنة اليمن وعمان، ص96- 97.

** لقد عمل الكاتب عضوًا في حفريات شرمة م/ الديس، ودار البياني في الشحر.