أضواء

عبد الكريم محروس ميزان

على ضفاف وادي حضرموت تصطف المدن والبلدات كأنها حبات لؤلؤٍ تزين عِقدًا على صدرِ عروس، وقد اقترنت مسميات كثير من تلك البلدات بأسماء أسر وشخصيات حضرمية كان لها الأثر البالغ في إثراء تاريخ هذه البلدة أو تلك، ومن هذه البلدات: مدودة باحميد، قرن بن عدوان، زاهر باقيس، وبعضها حمل صفة الحوطة مثل: حوطة سلطانة، حوطة أحمد بن زين، حوطة حزم العيدروس.

والحَوْطَة بفتح الحاء والطاء وسكون الواو، جمعها حُوَط، بضم الحاء وفتح الواو، هي الموضع الذي يختطُّه صاحب الوجاهة الدينية (المنصب)، فيحوطه ويعلن أنه حرم آمن، لا يجوز فيه القتال ولا النهب من القبائل والسلاطين، ومن دخله صار آمنًا في حمى مؤسسهِ ومختطهِ([1]).

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 16 .. ص 28

رابط العدد 16 : اضغط هنا

على الطريق القديم المبتدئ من شبام باتجاه الشرق والمسمى بـ(المَـقْــيَـف الشبامي)([2])، وعلى بُعد أميال معدودة من هذه المدينة -لا تتجاوز ثلاثة كيلومترات- يمر المسافر ببلدة الحزم المنسوبة للأشراف آل العيدروس؛ فتعرف بــ(حزم العيدروس)؛ يحدُّها من الشمال بساتين نخل وارفة، أكثرها أوقاف على جامع شبام وجامع الحزم ومساجد أخرى، ثم منطقة السباخ أو ما يعرف اليوم بشبام الجديدة، ثم يأتي المجرى الرئيس لوادي حضرموت، واليوم تعرضت هذه الجهة للزحف العمراني فَبُدِّلت بساتين النخيل ببيوت الطين والإسمنت.

أما في الغرب فيأتي سحيل بن مهري، وهي منطقة كانت ساحة حرب بين الكثيريين والقعيطيين قبل ترسيم الحدود بينهما، ومن الشرق يأتي مجرى وادي بن علي، قادمًا من سفوح الهضبة الجنوبية، وهو أحد الروافد الرئيسة لوادي حضرموت، وبين هذا المجرى والحزم تأتي أملاك محبوسة وأملاك خاصة، وكذلك بلدة (الدَّحْـقَة) مكان آل سند الكثيريين.

من الجنوب يقف جبل الخِـبِّة شامخًا كمدافعٍ جسورٍ وحارسٍ أمينٍ، قيل إن هذه البلدة سميت بالحزم؛ لأن ذلك الجبل يشكِّل شريطًا وحزامًا يلتف حول جزء كبير منها([3])، أما في معاجم اللغة فالحزم هو الغليظ من الأرض، أي الذي كثرت حجارته وأشرف حتى صار له إقبال لا تعلوه الإبل والناس إلا بالجهد، والحزم أيضًا هو ما احتزم من السيل، أي ارتفع، وجمعها حُزُوم([4]).

كان مبتدأ هذه البلدة الطيبة أن شيخًا فاضلًا يُدعى عون بن سعيد، من آل روَّاس بنى مسجدًا في الطرف الشرقي للحزم، وبجانبه بنى سقيفة وسقاية، ليقيل فيها من ينحدر من شبام بعد قضاء حاجته؛ لأن أهل تلك الأطراف يمتارون من شبام -أي يأخذون ميرتهم وأزوادهم- وأهلها لا يعرفون قِرَى الضِّيف، فلا يجد هؤلاء من يفتح لهم باب دارهِ([5])، هكذا علَّل ابن عبيدالله بناء هذا المسجد المعروف إلى اليوم بمسجد عون، ولكنه لم يذكر تأريخ البناء.

اقترن اسم بلدة الحزم بالأشراف العلويين آل العيدروس؛ إذ يسمى الطرف الغربي (القبلي) لهذه البلدة باسم المعيقاب، وهي منطقة لها ذكر في كتابات التاريخ الحضرمي؛ حيث كانت هي الأخرى ساحة من ساحات الصراع اليافعي الكثيري، وشهدت وقائع عدة منها سنة 1281هـ/ 1864م([6])، وقد نزل بها بيت من آل العيدروس، من ذرية الشريف أحمد بن حسين بن عبدالله العيدروس، المتوفى بتريم سنة 928هـ/ 1522م، كان هذا العلوي يتردَّد إلى شبام للأخذ عن الشيخ معروف باجمَّال([7])، وأصحاب المعيقاب هؤلاء عُرفوا فيما بعد بـ(آل حامد) نسبة إلى السيد حامد بن حسن بن عبدالله العيدروس([8])، أولهم ذِكرًا الشريف محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حسين بن عبدالله العيدروس، وأخوه حسين بن علي، والأخير كان له عقب في المعيقاب وشبام، ومنهم من يعرف بآل شريم، وهم من ذرية ابنه محمد، وقد انقرضوا([9])، وكان لهم دُور -أي بستان نخل مسوَّر بجدار-يسمى دور المعيقاب([10])، وبيتهم باتجاه الجبل جنوب المعيقاب([11]).

بالإضافة إلى بيت آل شريم، كانت هناك ساحة في شبام تسمى ساحة آل عيدروس، منها تخرج الطيالة في ليلة الشعبانية([12]) -أي ليلة النصف من شهر شعبان-، أما خارج الحزم وشبام فعقب هذا الفرع من آل العيدروس موجود في مكة وجاوا وجاكرتا بإندونيسيا وغيرها([13])، منهم الحسين بن أبي بكر بن عبدالله بن حسين بن علي بن محمد بن أحمد بن حسين بن عبدالله العيدروس، وليد المعيقاب، ودفين جاكرتا، كان إمامًا فاضلًا وعالمًا عاملًا، توفي يوم 27 رمضان 1169هـ/ 18 يونيو 1756م([14]).

يذكر ابن عبيدالله أن أول من سكن وسط هذه البلدة -الحزم- من آل العيدروس وبنى بها دارًا هو السيد أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن حسين بن عبدالله العيدروس([15])، يلتقي مع آل عيدروس أصحاب المعيقاب في الجد الثالث محمد بن أحمد([16])، سكن السيد أحمد بن عبدالرحمن الحزم سنة 1127هـ/ 1715م قادمًا من تريم، يُعرف أبوه -السيد عبدالرحمن بن محمد- بصاحب الدشتة([17])، وقد توفي هذا الأب في تريم سنة 1113هـ/ 1701م([18])، وحسب الرواية فإن استقرارهم لم يكن محل قبول من آل عيدروس أصحاب المعيقاب، إلا أنهم وجدوا الحماية من آل سند الكثيريين؛ فاستقروا في محلتهم المعروفة وسط الحزم([19]).

للسيد أحمد بن عبدالرحمن دور في الدعوة إلى الله([20])، وإليه ينسب بناء المسجد الجامع في الحزم، كذلك له تصانيف منها كتاب مفقود حمل عنوان (ترغيب أولي العقول والفطن في فضائل وفوائد حسن الظن)([21])، توفي ببلدة الحزم في 21 رمضان 1150هـ/ الموافق 5 يناير 1738م([22]).

هناك كتابات أخرى تشير إلى أن الأب السيد عبدالرحمن بن محمد العيدروس، المعروف بصاحب الدشتة، قد سبق ابنه في القدوم إلى الحزم وتديرها، بل تضيف أنه ولِد بها سنة 1070هـ/ 1660م، وتوفي أيضًا، وقُبر في مقبرتها سنة 1113هـ/ 1701م([23]).

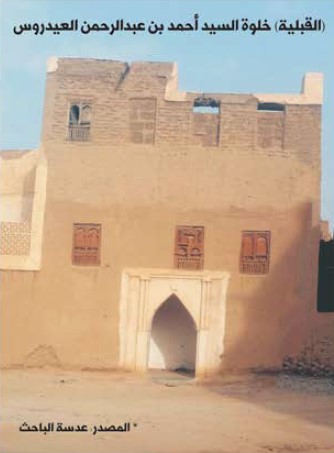

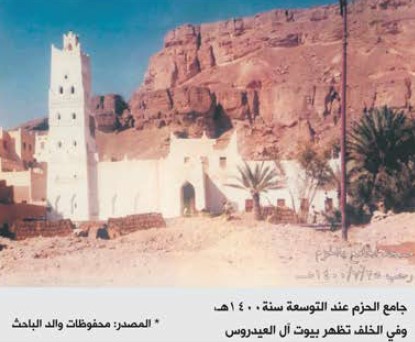

بعد أحمد بن عبدالرحمن برز ابنه السيد عمر بن أحمد، فظهر بمظاهر المناصب فنُسب إليه الحزم؛ فقيل: حزم عمر بن أحمد، ويختصر فيسمى (حزم العيدروس)، ولِد السيد عمر بن أحمد يوم الجمعة 17 ذي العقدة سنة 1132هـ/ الموافق 17 سبتمبر 1720م، كان له إسهام في عمارة مسجد والده القائم بالحزم، والمعروف بالمسجد الجامع؛ فزاد عليه بعض الزيادات عندما كثر الساكنون، منها زيادة مساحة مصلى الصلاة من جهات عدة، وأعاد بناء منارته وتوسيع مكان الوضوء، وأضاف له منبرًا للخطبة، وكانت تلك العمارة والتوسعة سنة 1181هـ/ 1767م، وجاء ضبط تاريخها بحساب الجمَّل في جملة (جدَّدوا للخير منبرًا) أي سنة 1181هـ، كما قام بعمارة خلوة والده المعروفة بـ(القبليَّة) بعد تعرضها لحريق أصاب بعض أخشاب سقفها، وذلك سنة 1172هـ/ 1759م([24]).

تتلمذ السيد عمر بن أحمد وأخذ التصوف عن والده، وكذا عن فقهاء آخرين خاصة من أهل تريم، وكانت له بعض الكرامات والمكاشفات، كما أخذ عنه بعض طلبة العلم منهم الشيخ عبدالرحمن بن عبدالصمد باكثير([25])، والشيخ عبدالرحمن بن سالم باهرمز([26]).

توفي السيد عمر في بلدته الحزم يوم السبت 27 صفر سنة 1199هـ/ الموافق 2 يناير 1785م، ودفن بمقبرة شبام([27])، بعد أن جعل من الحزم حَـوطةً آمنةً يحرم فيها القتال والنهب والظلم، ومن حينها سميت حوطة حزم العيدروس، تمييزًا لها عن حُوط أخرى، وبذلك أضحت الحزم مقصدًا لكثير من الناس طلبًا للأمن والأمان، وبخاصة من أهالي شبام الذين عصفت بهم الفتن والمظالم في عهد السلطان عمر بن جعفر بن علي الكثيري (1227- 1240هـ/ 1812-1825)([28]).

في تلك المدة كان التمايز الطبقي واضح المعالم، مصان الحقوق والواجبات، لذا أثارت بعض الحوادث استياء فئة المساكين (الضعفاء) في هذه البلدة، لكن الغالب على حياة الناس هو السلم الاجتماعي، واحترام السادة العلويين لمكانتهم الاجتماعية والدينية، وغدت هذه الحوطة دارًا ومأوى للكثير منهم، خاصةً ممن تعرض للظلم في بلدات أخرى، وفيها امتهنت كثير من الأسر حِرَفًا ومهنًا توارثتها جيلًا بعد جيل، مثل: صناعة النسيج (الحياكة)، وصناعة التنانير والأدوات الفخارية، ودباغة الجلود، والبناء الطيني، والنجارة، والزراعة، وفي المدن الرئيسة مثل شبام وسيئون وغيرها وجد أصحاب هذه المهن أسواقًا مناسبة لتصريف منتجاتهم.

يظهر أن حرمة هذه الحوطة لم تُراعَ بصورة دائمة، ولم تُحترم المكانة الاجتماعية لزعمائها الدينيين آل العيدروس؛ إذ مع شدة الصراعات الكثيرية القعيطية وتفاقمها قَـدِمت إلى حضرموت أفواج من قبائل يافع وجنودهم المعروفين بـ(الرويلة)([29])، وكان من تداعيات ذلك أن تعرضت حوطة الحزم لسيطرة القبائل اليافعية؛ ففي شهر جمادى الأولى سنة 1285هـ/ 1868م دخلت يافع إلى هذه الحوطة عنوةً تحت قيادة حسين بن صالح المصلِّي، وأجلوا جميع سكانها -شريفًا وضعيفًا- إلى بلد شبام، ولم يبقَ بها إلا جنودهم([30])، وذريعتهم في ذلك أن آل العيدروس يمدُّون آل كثير ويساعدونهم([31]).

استمر وجود قبائل يافع في بلدة الحزم قرابة شهرين من الزمان؛ إذ في شهر رجب سنة 1285هـ/ 1868م غادرت تلك المجاميع القبلية إلى المكلا بعد هزائم متلاحقة تعرضت لها في أكثر من وقعة على يد جيش الدولة الكثيرية وحلفائها، في إثر ذلك عاد السادة آل العيدروس إلى محلتهم حوطة الحزم، وعاد جميع سكان هذه الحوطة([32]).

ومن أفاضل آل العيدروس السيد عيدروس بن حسين بن أحمد بن عمر بن أحمد العيدروس، ولد بالحزم سنة 1244هـ/ 1828م، ثم سافر إلى الهند وتوفي بها سنة 1346هـ/ 1927م، كان شريفًا فاضلًا ذا صدارةٍ ووجاهةٍ([33])، تتلمذ على يد والدهِ وعمهِ وعلماء آخرين من شبام ودوعن، وكان من أكابر أهل عصره([34])، وقد سافر إلى الهند طلبًا للرزق، ولقضاء ديون كثيرة تحملها.

في الهند ذاع صيته، واتصل به عدد من المريدين، ووسَّـع الله له في الرزق؛ فكان له إسهام اقتصادي، وريادة في حفر الآبار الارتوازية، إذ عاد في إحدى قدماته من الهند ومعه أنابيب حديدية وآلات ارتوازية؛ فشرع في حفر بئر، لكن مشروعه فشل وتكبد خسائر باهضة([35]).

ومنهم السيد عمر بن عبدالرحمن بن علي بن عمر بن أحمد بن عبدالرحمن العيدروس، كان فقيهًا نحويًا، وشاعرًا صوفيًا، ومصلحًا اجتماعيًا، له آثار في الإصلاح الاجتماعي العام والخاص، وُلِدَ ببلدة الحزم يوم الأربعاء الثاني من شهر رجب سنة 1279هـ/ الموافق ديسمبر 1833م، وتوفي بها أيضًا سنة 1347هـ/ 1928م، وتتلمذ في الحزم على يد شيخه عيدروس بن أحمد سالف الذكر، وغدا في بلدته هذه المدِّرس والمتصدر عند غياب شيخه، كما جثا ركبتيه طلبًا للعلم عند عدد من علماء شبام خاصةً من السادة آل بن سميط، وكذا عند السيد عبداللاه بن الحسن بن صالح البحر، وغيرهم كثير في حضرموت والحجاز، ويعد السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي من أبرز مشايخه.

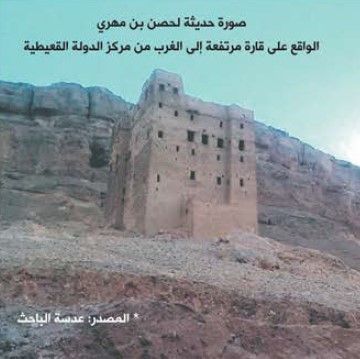

بالعودة إلى المعيقاب فقد سبق القول إن بها بستان نخل لآل العيدروس يسمى دور المعيقاب، وأيضًا بها حصن قديم يسمى حصن المعيقاب([36])، وهو من حصون آل كثير، تنازلوا عنه للقعيطي مع حصون أخرى منها حصن بن مهري؛ ففي سنة 1282هـ/ 1865م اتفق رأي السلطان غالب بن محسن الكثيري ومعه بعض فخائذ آل كثير على غزو شبام التي كانت حينها تحت سلطة القعيطي، واتخذوا من سحيل بن مهري قاعدةً لانطلاقهم، ومخزنًا لمؤنهم، وبقيت الحرب سجالًا، إلا أن الغلبة كانت للقعيطيين في أكثر جولاتها مما دفع آل كثير إلى طلب الصلح، وبموجبه تنازلوا عن حصن المعيقاب وحصون بن مهري وآلت كلها للقعيطي([37]).

اتخذت بريطانيا من الصراع القعيطي الكثيري وسيلة للتدخل في شؤون حضرموت وفرض الحماية عليها، وكانت قد وقَّعت سنة 1305هـ/ 1888م معاهدة حماية مع القعيطي، ثم في عهد السلطان غالب بن عوض القعيطي، والسلطان منصور بن غالب الكثيري، وتحديدًا سنة 1336هـ/ 1918م تم التوقيع على معاهدة عدن بين الدولتين القعيطية والكثيرية، بموجبها تراضى الطرفان على إيقاف الأعمال الحربية وأعلنا استعدادهما للتعاون في إصلاح البلاد، كما اعترف السلطان الكثيري بمعاهدة الحماية بين السلطان القعيطي والحكومة البريطانية على أنها ملزمة لحكومته، وبذلك دخلت السلطنة الكثيرية تحت الحماية البريطانية([38]).

كانت الحزم تتبع السلطنة الكثيرية؛ إلا أن الحدود بين هذه السلطنة وجارتها القعيطية لم تكن ثابتة ومعلومة حتى سنة 1364هـ/ 1945م؛ إذ بحسب الروايات وشهود العيان فإن بلدة الحزم كانت محل نزاع بين السلطنتين؛ فأسندت إدارتها لنائب خاص هو السيد شيخ بن عبدالله الحبشي، كما وجدت بعض الوثائق المتعلقة بعمليات البيع والشراء والرهن لأراضي وعقارات في الحزم صادرة عن إدارات الدولة القعيطية في شبام، ولم يكن جمرك الدولة الكثيرية في موقعه المعروف اليوم؛ بل كان عند الطرف الشرقي لبلدة الحزم، وتحديدًا عند مدخل بلدة (الدحقة) السالف ذكرها، تمر به القوافل المحملة بالبضائع قادمةً من الشحر ومن مرتفعات حضرموت الجنوبية سالكةً طريق وادي بن علي([39]).

في عهد السلطان جعفر بن منصور بن غالب الكثيري والسلطان صالح بن غالب القعيطي تم تشكيل لجنة لرسم الحدود بين السلطنتين القعيطية والكثيرية، ويبدو أن احتمال وجود النفط كان دافعًا رئيسًا لتشكيل هذه اللجنة التي تكونت من مندوبي السلطنتين تحت إشراف المستشار البريطاني (شبرد)، وبدأ التحديد سنة 1364هـ/ 1945م([40]).

توصلت اللجنة إلى قرار الحدود ورسم خطها الذي يبتدئ في الشمال الشرقي من شرق تريم، ويمر بالهضبة الجنوبية في اتجاه غربي متعرج، ثم ينحدر شمالًا ويصل الحزم؛ فيقطع المعيقاب، ثم يتجه غربًا إلى قارة آل عبدالعزيز شمال غرب شبام، ثم ينحرف غرب القارة باتجاه الشمال([41]).

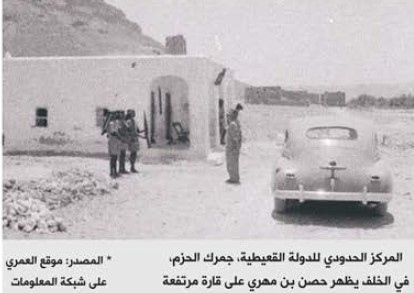

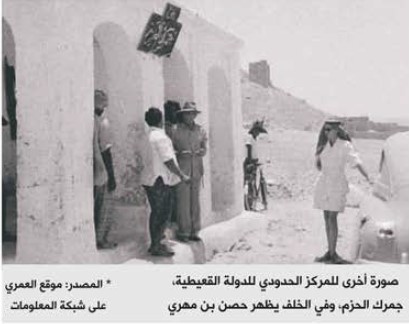

بعد التوقيع على اتفاقية الحدود أُسس مركزان حدوديان في بلدة حزم العيدروس وبالتحديد في جانبها الغربي (المعيقاب)؛ الأول شرقيًا يتبع الدولة الكثيرية، والثاني غربيًا يتبع الدولة القعيطية، بينهما أمتار معدودة، عبارة عن مسيل ماء صغير (شحرة) ينحدر من الهضبة الجنوبية، وإلى جانب المركز الكثيري يوجد مبنى ما زال قائمًا إلى وقت قريب كان سكنًا للجنود، وبعد الاستقلال أصبح مدرسة لأبناء المنطقة، وبسبب مجاورة المركزين للمزارع وبساتين النخل خاصة في الجهة الشمالية كانت تتم من تلك الجهة عمليات التهريب تجنبًا لدفع الرسوم وبخاصة من القادمين من شبام([42]).

ما من شك إن ترسيم الحدود بين السلطنتين قد زاد من حالة السلام والأمن في المنطقة؛ إلا أنه عمَّق تقسيم الوطن الحضرمي؛ فأصبح لزامًا دفع رسوم جمركية على البضائع والسلع عند مرورها في منافذ الحدود تلك، ومن تبعات ذلك اختلاف الحضارمة في مطالع الأهلَّة وبخاصة هلال شهر رمضان وهلال شهر شوال إيذانًا بحلول عيد الفطر؛ فقد حصل أكثر من مرة أن سكان شبام وكل المناطق القعيطية قد تحققت عندهم رؤية هلال رمضان، وشرعوا في الصوم؛ بينما العكس في الحزم المجاورة لشبام، وكل المناطق الكثيرية، والحال نفسه عند حلول عيد الفطر، وقد يحصل العكس، أي يتقدم حضارمة الدولة الكثيرية في الصيام أو العيد على حضارمة الدولة القعيطية([43]).

المساجد القديمة في الحزم:

هناك ثلاثة مساجد قديمة في الحزم، يمكن أن نذكرها بالأقدم على النحو الآتي:

مسجد عون:

سبق الإشارة إلى بانيهِ الأول الشيخ الفاضل عون بن سعيد من آل رواس، ولا يعرف على وجه الدقة تاريخ بنائه، يقع هذا المسجد في الجهة الشرقية من الحزم، ويعد اليوم مسجدًا وجامعًا يشرف عليه مكتب الأوقاف في شبام، وقد تعاقب عليه عدد من الأئمة منهم: المعلم سعيد بن محمد صوابان، والشريف عمر بن علوي الحبشي، والمعلم عبود بن أحمد جوبح.

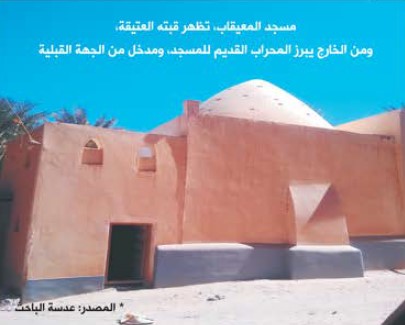

مسجد المعيقاب:

كان في بدايته عبارة عن مصلى صغير بناه السادة آل أحمد بن علي العيدروس([44])، مساحة صحنه تقريبًا خمسة أمتار مربعة، تعلوه قبة تغطي جميع مساحته، ويتوسطه محراب للصلاة، يقال إن سبب تسميته بالمعيقاب تعود إلى اتخاذه مكانًا يستريح فيه الناس -بالعامية يَتعقَّبون- بعد عودتهم من شبام ليلة النصف من شعبان (الشعبانية) تتقدمهم فرقة الطيالة وحاملي البيارق العيدروسية، وإلى جانبه توجد سقاية، وفيه كانت تتلى بعض الأذكار والأوراد والأناشيد في تلك الليلة([45])، وقد حصلت له توسعة حديثة.

لا يعرف تاريخ دقيق لبنائه، ويظهر أن بناءه كان في زمن إقامة آل العيدروس في هذه الناحية، يقع هذا المسجد بين بساتين النخل إلى الشمال من مركز الحدود للدولة القعيطية، بينهما الطريق الرئيس (المقيف الشبامي)، وما زالت قبته العتيقة قائمةً شاهدةً على عبق تاريخه([46]).

مسجد الجامع:

يكاد موقعه اليوم يتوسط بلدة الحزم، يعود تاريخ بنائه إلى سنة 1127هـ/ 1715م، أما بناؤه الحالي فيعود إلى سنة 1400هـ/ 1980م، والنظارة فيه ما زالت للسادة آل العيدروس، ولهم الإمامة والخطابة، وقد ينوب عنهم آخرون في ذلك؛ حيث أسند رفع الأذان فيه وكذا الإمامة والخطابة إلى أفاضل من أسر أخرى، منهم الفاضل عوض بن سالم صوابان (ت 1333هـ/ 1914م)، كان مؤذنًا، والمعلم سالم بن عوض سلومة، كان إمامًا وخطيبًا ومحررًا للعقود (ت 1377هـ/ 1957م)، ولقب (المعلم) كثيرًا ما يطلق على من يهتم بشؤون المسجد، من أذان وإقامة وخطابة، وكذا تعليم القرآن([47]).

ظل جامع الحزم محتفظًا بعهوده القديمة في الاحتفال بالمناسبات الدينية كالمولد النبوي وعاشوراء وغيرها، ويتم فيه عقد حلقة لتلاوة القرآن بعد صلاة المغرب من كل ليلة إلى وقت أذان العشاء، حيث يتم يوميًا قراءة ورد من القرآن مقداره سُبع كامل، قِسم منه في أثناء حلقة القرآن، ثم يستكمل معلم المسجد بشكل انفرادي بقية السُبع في أوقات أخرى؛ ليتم ختم المصحف (الختمة) كاملًا في كل أسبوع، ثم يقرأ ختم القرآن يوم الخميس بعد صلاة الفجر من كل أسبوع، وفي شهر رمضان تعقد حلقة القرآن من بعد أذان الظهر إلى وقت صلاة العصر([48]).

المدارس القديمة في الحزم:

بالقرب من مسجد الجامع كانت هناك مدرسة (معلامة) ذات بناء مستقل، يتعلم فيها الأولاد أمور دينهم والمبادئ والقواعد الرئيسة للقراءة والكتابة وكذلك الحساب؛ فمن الكتب التي تدرس فيها منظومة متن الزبد للفقيه شهاب الدين أحمد بن رسلان الرملي (ت 844هـ/ 1440م)، ومنظومة عقيدة العوام للشيخ أحمد المرزوقي المكي (ت بعد 1281هـ/ 1864م).

كان يفد على هذه المدرسة أولاد البلدة نفسها أو من قرى مجاورة لها، وتطلَّع بمهمة التدريس فيها على مرَّ سنوات عدة أفاضل من آل العيدروس أنفسهم، أو من أسر أخرى، منهم السيد جعفر بن أحمد العيدروس، والسيد محمد بن علي العيدروس، والسيد شيخ بن محمد الحبشي، والمعلم سالم بن عوض سلومة، وبعد الاستقلال تحولت إلى مدرسة من مدارس محو الأمية، وعند توسعة المسجد سنة 1400هـ/ 1980م هُـدِّمت تلك المدرسة، ودخلت في مساحة المسجد([49]).

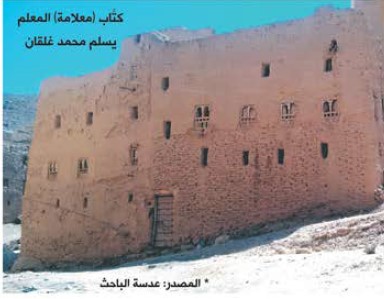

وهناك مدرسة القرآن للمعلم يسلم بن محمد غلقان، وهي كتَّاب (عُلمة) كان مقرُّها في بيت قديم منسوب لآل جبير، نذر المعلم يسلم غلقان جزءًا كبيرًا من عمره في تعليم الصبيان أمور دينهم من صلاة وتلاوة وكتابة، وكان المنهج فيها يعتمد أولًا على القاعدة البغدادية وجزء (عمَّ)؛ فإذا أتقنها الصبي ينتقل إلى التلاوة من المصحف حتى يختمه تلاوةً فقط لا حفظًا، فإذا أتم قراءة القرآن كاملًا يحضر ومعه حلوى توزع على بقية أقرانه تشجيعًا لهم ليحذو حذوه، أما الدفاتر فكانت عبارة عن ألواح خشبية سوداء اللون يكتب عليها المتعلم ما يُكلف به، ثم يراجع المعلم ما كتب ويصوِّب الخطأ إن وجد.

كان وقت الدراسة في هذا الكـتَّاب (العُلمة) صباحًا أو بعد صلاة الظهر بعد عودة الأولاد من المدارس الحكومية، وعلى الرغم من مشقة الزمان والمكان فإنَّ ذلك شكَّل جهدًا حميدًا ظهر أثرهُ في إرساء مبادئ الدين وعلومه عند أولئك الصبيان في وقتٍ شهدت فيه حضرموت محاولات لنشر الفكر الاشتراكي زمن الحكم الشمولي، حتى إن هذا المعلامة تعرضت للإغلاق وتعرض صاحبها للمساءلة.

وممن ساهم في نشر التعليم بين أبناء بلدة الحزم الشيخ الفاضل عبدالله بن عون بن سند الكثيري، كانت له مدرسة خاصة في مسقط رأسه بلدة (الدحقة) المجاورة للحزم، وموقع المدرسة بالقرب من بيته، تحت صخرةٍ كبيرة، فيها كان يُدرِّس العلوم الدينية واللغة العربية والحساب والخط، وما زال تلامذته يذكرون جميل أخلاقه وحسن سيرته وأثره البالغ في حياتهم([50]).

الهوامش

([1]) الشاطري، محمد بن أحمد: أدوار التاريخ الحضرمي، دار المهاجر، ط الثالثة، 1994م، المدينة المنورة، ص291.

([2]) المقيف هو الطريق القديم الذي يربط مدينة شبام بحوطة حزم العيدروس. والمقيف جمعها مقاييف، هي الطرق التي تفصل بين الآبار الزراعية، وتربط بين المناطق الزراعية والسكنية، وهو مفهوم كان متعارف عليه في حضرموت وظفار، وقيل المقيف هو المكان الذي فيه انحدار. ابن حسان: البهاء في تاريخ حضرموت، دار الفتح، 2020م، ص92؛ باعمر، حسين بن علي: تاريخ ظفار التجاري، مطابع ظفار الوطنية، (د. ط)، ص96.

([3]) مقابلة مع الفاضل عبدالواحد عمر مسعود، أحد أبناء الحزم، بتاريخ 28/ 10/ 2019م.

([4]) ابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب، دار صادر، 1300هـ، ج12، ص131.

([5]) ابن عبيدالله، عبدالرحمن: إدام القوت، دار المنهاج، 2005م، ص547.

([6]) الكندي، سالم بن محمد: العدة المفيدة، مكتبة الإرشاد، 2003م، ج2، ص184.

([7]) المشهور، عبدالرحمن بن محمد: شمس الظهيرة، عالم المعرفة، 1984م، ج1، ص113؛ الشلي: المشرع الروي، ج2، ص57؛ ابن عبيدالله: إدام القوت، ص508.

([8]) ابن عبيدالله: مخطوط بضائع التابوت، ج3، ص140.

([9]) المشهور: شمس الظهيرة، ج1، ص115، 116.

([10]) المتعارف عليه في هذه الجهات أن (الدُور) هو البستان المحاط بسور طيني، وقد يكون بداخله أو بجانبه بيت للسكن. وهناك (الحيط)، وهو بستان مسور بالجذوع والأغصان النباتية الجافة.

([11]) الكندي: العدة المفيدة، ج2، ص184.

([12]) مقابلة مع الفاضل طيب بن علي التوي، أحد أعيان شبام، بتاريخ 15/ 5/ 1440هـ؛ مقابلة مع الصحفي علوي بن سميط، أحد أعيان شبام، بتاريخ 20/11/1440هـ. والطيالة هي رقصة خاصة بالطبقات العليا في المجتمع الحضرمي خاصة السلاطين، ترفع فيها الأعلام والبيارق وتدق الطبول بإيقاعات خاصة مع المشي من مكان لآخر معروف مثل قصور السلاطين والساحات العامة ومقامات الشيوخ والأولياء، وكانت تقام في الحواضر الحضرمية.

([13]) المشهور: شمس الظهيرة، ج1، ص115؛ ابن عبيدالله: إدام القوت، ص546، 547.

([14]) العطاس، علي بن حسين: تاج الأعراس، إندونيسيا، 1333هـ، ج2، ص391، 392.

([15]) إدام القوت، ص474. ويقطع ابن عبيدالله بالقول إن السادة آل العيدروس هم أول من سكن الحزم.

([16]) الجنيد، أحمد بن علي (1275هـ/ 1858م): مخطوط الروض المزهر شرح قصيدة مدهر، مكتبة الأحقاف، رقم (3179/1) مجاميع، تريم، ورقة 74.

([17]) الدشتة كتاب يحتوي علوم ومسائل وحوادث سياسية وتاريخية متنوعة، وكذا رحلة المصنِف إلى الحجاز والعراق، هذا الكتاب كانت نسخته الأصلية موجودة في مكتبة آل العيدروس بالحزم، ضمت نيف وثمانون كراسة. السقاف، عبدالله بن محمد: تاريخ الشعراء الحضرميين، القاهرة، 1353هـ، ج2، ص65؛ الزركلي، خير الدين: الأعلام، دار العلم للملايين، 2002م، ج3، ص332.

([18]) المشهور: شمس الظهيرة، ج1، ص116. وللمحقق تعليق مختلف يوافق قول السقاف.

([19]) مقابلة مع الفاضل المعلم كرامة عمر صوابان، أحد أبناء الحزم، بتاريخ 11/ 1/ 1441هـ.

([20]) ابن عبيدالله: إدام القوت، ص474.

([21]) لم يقف الباحث على هذا الكتاب ويبدو أنه مفقود. ورد ذكره في مخطوطة مبتورة خاصة بالسادة آل العيدروس في الحزم، كتبها بخط يده السيد عمر بن عبدالرحمن العيدروس (ت 1347هـ) بإشارة من شيخه السيد عيدروس بن عمر الحبشي صاحب الغرفة. وقد حظي الباحث بمصورة للمخطوط من السيد أحمد بن جعفر العيدروس غفر الله له ولوالديه.

([22]) مقابلة مع السيد أحمد بن جعفر العيدروس، أحد أحفاد السادة آل العيدروس في الحزم، بتاريخ 12/ 4/ 1440هـ.

([23]) السقاف: تاريخ الشعراء الحضرميين، ج2، ص65؛ الزركلي، الأعلام، ج3، ص332. أقول: لا توجد مقبرة خاصة في الحزم؛ فجميع أهل هذه البلدة وما جاورها يدفنون موتاهم في مقبرة شبام المعروفة بالقديم أو جرب هيصم.

([24]) مخطوطة عيدروسية خاصة، ورقة 12، 13.

([25]) هو ابن الشاعر عبدالصمد بن عبدالله باكثير الملقب بشاعر السلطان بدر بن عمر الكثيري. الزركلي: الأعلام، ج5، ص235؛ باوزير، سعيد عوض: الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي، مكتبة الصالحية، 2011م، ص187.

([26]) هو عبدالرحمن بن سالم بن عبدالله بن أبي بكر باهرمز، له كتاب (الدرة المضية في إثبات النسبة الهرمزية). مخطوط بمكتبة الأحقاف رقم (2564).

([27]) مخطوطة عيدروسية خاصة، ورقة 13؛ ابن عبيدالله: إدام القوت، ص547.

([28]) ابن هاشم: تاريخ الدولة الكثيرية، ج1، ص144. والسلطان عمر هو آخر سلاطين آل عمر بن جعفر الكثيريين، كانت حاضرته شبام، انتهت دولته سنة 1240هـ.

([29]) الرويلة تحريف لكلمة (Rohilla) وهي قبيلة أفغانية مسلمة تسكن بالقرب من الحدود الشمالية للهند، استخدمها حكام الهند المسلمون جنودًا في جيوشهم لإخضاع رعاياهم الهندوك، ثم استقدموا بعضهم إلى حضرموت. بامطرف: في سبيل الحكم، ص48.

([30]) الكندي: العدة المفيدة، ج2، ص275.

([31]) ابن عبيدالله: بضائع التابوت، ج2، ص56.

([33]) للسيد عيدروس بن حسين مراسلات وإجازات وتحكيم للسيد عمر بن أحمد بافقيه مؤلف كتاب (صلة الأخيار بالرجال والأئمة الكبار). راجع ص89 وما بعدها من ذلك المصنف مطبعة كرجاي، سنغافورة 1990م.

([34]) المشهور: شمس الظهيرة، ج1، ص116؛ ابن عبيدالله: إدام القوت، ص547.

([35]) ابن عبيدالله: إدام القوت، ص547 .

([36]) هناك خلط في المصادر حول هذا الحصن؛ فأحيانًا يشار إليه بأنه حصن قائم بذاته، وأحيانًا يوصف بأنه حصن بن مهري القائمة أطلاله إلى اليوم في جبل الخبِّة فوق قارة مرتفعة في منطقة السحيل.

([37]) ابن عبيدالله: بضائع التابوت، ج2، ص51؛ ابن عبيدالله: إدام القوت، ص546؛ باوزير، سعيد عوض: صفحات من التاريخ الحضرمي، ص213.

([38]) باوزير: صفحات، ص189، 236.

([39]) مقابلة مع الفاضل طيب التوي.

([40]) باحمدان، محمد سالم: عهد السلطان صالح بن غالب القعيطي في حضرموت 1936- 1956م، رسالة ماجستير، جامعة عدن، ص48.

([41]) باوزير: صفحات، ص190؛ باوزير، سعيد عوض: معالم تاريخ الجزيرة العربية، ص301.

([42]) مقابلة مع الفاضل طيب التوي.

([43]) مقابلة مع الفاضل كرامة عمر صوابان.

([44]) الكندي: العدة المفيدة، ج2، ص273.

([45]) مقابلة مع الفاضل طيب التوي، ومع الأستاذ عبدالواحد عمر مسعود.

([46]) انظر الصور (قبة مسجد المعيقاب).

([47]) مقابلة مع الفاضل عبدالكريم عوض سلومة، من أبناء الحزم، بتاريخ 2/ 12/ 1441هـ.

([48]) إن تقسيم تلاوة القرآن إلى سبعة أسباع كان سائدًا في كثير من مساجد حضرموت، حتى إن هناك في بعض المساجد مصاحف مكتوبة بخط اليد (مخطوطة) عبارة عن سبعة مجلدات، في كل مجلد سُبع من القرآن، وكل سُبع يزيد قليلًا عن أربعة أجزاء من القرآن، مقسَّمة إلى عدد من المقاطع يسمى الواحد منها (مُـقْـرَأ)، ويقال إن الشيخ سالم بافضل التريمي (ت 581هـ/ 1185م) هو أول من قام بترتيب أحزاب القرآن في جوامع ومساجد حضرموت. العطاس، أحمد بن حسن: السفينة المجموعة، دار حضرموت، 2014م، ص111.

([49]) مقابلة مع أحد تلاميذ هذه المدرسة، الفاضل عبدالكريم سلومة.

([50]) عبدالله بن عون شخصية نادرة، فلم وثائقي من إنتاج المركز الدعوي بمسجد عون بالحزم 2019م.