من أرشيف الجامعة المصرية في ثلاثينيات القرن 20م .. تقرير بعثة الجامعة المصرية لحضرموت (1936م)

أضواء

أ.د. محمد بن هاوي باوزير

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 17 .. ص 7

رابط العدد 17 : اضغط هنا

بعثة الجامعة المصرية من أوائل بعثات البحث العلمي التي أوفدتها كليتا الآداب والعلوم بالجامعة المصرية إلى جنوب بلاد العرب في عام 1936م (اليمن وحضرموت).

ونحن هنا بصدد زيارة البعثة لجزء عزيز ومهم من بلاد العرب، ألا وهو بلاد الاحقاف – حضرموت، وسنتطرق في هذه الوريقات للجهة المصرية التي أرسلت هذه البعثة مع تسليط الضوء على أعضائها، ومن ثم تتبع سير البعثة من مصر حتى وصولها للأراضي الحضرمية، وأخيرًا الأنشطة البحثية العلمية في حضرموت ونتائجها، ولعل في إعادتنا لهذا التقرير إفادة.

أولًا – الجامعة المصرية:

الجامعة المصرية، من أقدم الجامعات المصرية والعربية، تأسست في عام 1908م، وظلت تحمل هذا الاسم حتى عام 1940م، ثم صدور مرسوم بتسميتها، جامعة الملك فؤاد الأول (1940- 1952م)، وفي سبتمبر 1953م صدر مرسوم بتعديل اسم الجامعة إلى جامعة القاهرة (1953- حتى يومنا هذا). أما أبرز أعلام الجامعة المصرية فهو الأستاذ أحمد لطفي السيد (15 يناير 1872- 5 مارس 1963م)، وهو من رواد حركة النهضة والتنوير في مصر، عمل وزيرًا للمعارف ومن ثم للداخلية، ورئيسًا لمجمع اللغة العربية، ورئيسًا لدار الكتب، ومديرًا للجامعة المصرية، وفي عهد مديرها صدر مرسوم لإرسال بعثة علمية لبلاد العرب (اليمن وحضرموت) وتسمية أعضائها، وذلك في عام 1936م، وخصص لها مبلغ ألف جنيه مصري، وكانت قيمته آنذاك تعادل ألف جنيه أسترليني أو تزيد.

ثانيًا – بعثة الجامعة المصرية لحضرموت:

هي البعثة التي اشتركت في إيفادها كليتا الآداب والعلوم بالجامعة المصرية (جامعة القاهرة فيما بعد)، وكانت مكونة من أربعة أعضاء هم:

الدكتور سليمان أحمد الحزين (1909- 1999م)، وتخرج من كلية الآداب قسم الجغرافيا، مؤسس جامعة أسيوط عام 1955م وأول رئيس لها، ومن أبرز أعلامها ومفكريها. حصل على الدكتوراه في عام 1953م من جامعة مانشستر بإنجلترا عن دراسات عربية ومصرية. وبعد عودته لمصر اختير رئيسًا لبعثة الجامعة المصرية لحضرموت.

أما بقية الأعضاء فهم: عالم النقوش الدكتور خليل يحيى نامي (1907- 1982م) عن كلية الآداب، متخصص في مجال دراسات اللغات السامية، وله دراسات في جنوب بلاد العرب في تاريخهم ولغاتهم ودياناتهم، ومن أبرز دراساته نشر نقوش عربية جنوبية. والدكتور نصر شكري، والأستاذ محمد توفيق الدسوقي عن كلية العلوم. وقد كان لهذه البعثة العلمية غرضان أساسيان: الأول: إجراء بعض البحوث العلمية الخاصة بالجيولوجيا والتاريخ، والآثار القديمة، ودراسة الأجناس (الانثروبولوجيا)، وعاداتها ولهجاتها. والآخر تمكين أواصر الصلات الثقافية بين مصر وحضرموت، وتعريف أهل حضرموت ببعض نواحي النهضة المصرية الحديثة.

ثالثًا – تقرير بعثة الجامعة المصرية:

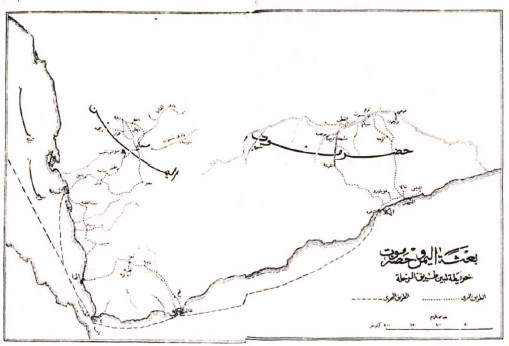

انطلقت البعثة من مصر، واستغرقت الرحلة قرابة سبعة أشهر ما بين أبريل ونوفمبر سنة 1936م، من عدن إلى لحج ومن ثم اتجهت البعثة نحو العديد من مناطق اليمن وأخيرًا إلى الحديدة، والحديث عن ذلك طويل وليس محله هنا(1). وبالنسبة لحضرموت اتخذت البعثة طريق البحر من الحديدة إلى جزيرة بريم ومنها لعدن ثم المكلا ومنها إلى مدينة الشحر (انظر الخريطة) ثم اتخذت قافلة البعثة طريق البر بالسيارات فوق هضبة الحموم إلى وادي حضرموت حيث زارت البعثة تريم، وسارت شرقًا على طول الوادي إلى قبر هود وبئر برهوت، ثم العودة لتريم ومنها غربًا إلى سيئون وشبام والقطن وحريضة، فالمشهد وخرائب ريبون. ثم على طريق القوافل في وادي دوعن إلى الخريبة، ومنها لهضبة الجول إلى كور سيبان ثم المكلا مرة أخرى ومنها بالبحر إلى عدن ومصر. وقد قطع أعضاء البعثة في أثناء الرحلة مسافات طويلة، الجزء الأكبر منها بالسيارات، وبعضها على ظهور الدواب أو سيرًا على الأقدام.

وقد درست البعثة المنطقة الساحلية في حضرموت وبقايا الأرصفة البحرية هناك، كما جمعت منها كمية من القواقع. ثم انتقلت إلى الهضبة الداخلية حيث تسود الرواسب الجيرية التي ثبت أنها ترجع إلى أوائل عصر الأيوسين (أول الزمن الجيولوجي الثالث)، ولو أنها ترتكز في كثير من المواضع على رواسب رملية أو كوارتسية ترجع على ما يظهر إلى أواخر العصر الكريتاسي (آخر الزمن الثاني). وقد توصلت البعثة هنا إلى اكتشاف بعض آثار يرجح أن تكون لثوران بركاني في بداية عصر الأيوسين. أما بالنسبة للثروات المعدنية (وجدنا في بعض جولاتنا أدلة على وجود بعض آثار للبترول في جهات مختلفة من حضرموت).

- دراسة البيئة الجغرافية:

عنيت البعثة بدراسة البيئة الجغرافية للمناطق التي زارتها، وتأثير هذه البيئة في الحالة العمرانية العامة، وقد درست الأقاليم الجغرافية (الطبيعية) للركن الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية، ومنها حضرموت وفيها الأحقاف وحدود الربع الخالي، وهي تمثل مناطق رملية وملحية في بعض الأحيان. ومع أن أحد طرق القوافل القديمة يقطعها من الشمال إلى الجنوب فإنها تكاد تكون الآن (أي وقت وجود البعثة) خالية من السكان، فيما عدا بعض القبائل التي تعمل هنا وهناك كالرعي المؤقت عقب مواسم الأمطار.

وفي حضرموت أيضًا يمكن التمييز فيها بين ثلاثة أقاليم أساسية هي:

- الشاطئ والمنخفضات المتصلة به، والحياة في هذه الجهات الساحلية خليط بين الاعتماد على صيد البحر، والقيام بقليل من الزراعة، وكان لتنوع موارد الحياة على هذا النحو أثره في الحالة الصحية العامة، بالرغم من تفشي بعض الأمراض، خصوصًا بالجهات التي توجد بها المستنقعات.

- المناطق المعروفة بالجول، وهو لفظ يطلق هناك على الهضاب الصخرية المنبسطة والمكونة من حجر الجير (الأيوسيني)، وتقطعها الوديان العميقة الجوانب، وقد استطاعت البعثة أن تدرس في سطح هذه الهضاب ووديانها دورات فزيوغرافية عدة للتحات والأرساب، يرجع بعضها إلى العصر المطير في الزمن الجيولوجي الرابع. وتقول البعثة إن الأمطار في الوقت الحاضر في بعض الجهات، وتسودها حالة من الجفاف، ولذلك فإن سكان الجول من نوع القبائل الرحل.

- وادي حضرموت وفروعه، وأهمها وادي دوعن ووادي عمد، وهذه الوديان عبارة عن مجارٍ هائلة، وقد زارت البعثة بعض المناطق السفلى من الوادي (وادي حضرموت الأسفل) حيث تجتمع المياه الأرضية في مجراه، كما درست البعثة مجراه إلى قبر النبي هود، والحياة في الوديان بحضرموت زراعية مستقرة. بالإضافة إلى الموارد المحلية الزراعية هناك مدن عدة مهمة يقطنها التجار من الحضارمة الذين يهاجرون إلى الشرق الأقصى، فيجمعون ثروات طائلة ثم يعودون للحياة في وطنهم الأصلي، وينفقون ما جمعوا من الأموال في إعمار بلادهم فزادت مظاهر العمران في هذا الوادي.

وبالإضافة إلى تلك الأقاليم الثلاثة الأساسية في حضرموت، نجد الأحقاف وحدود الربع الخالي، وهي تمثل مناطق رملية وملحية في بعض الأحيان. ومع أن أحد طرق القوافل القديمة يقطعها من الشمال إلى الجنوب فإنها تكاد تكون الآن (وقت وجود البعثة) خالية من السكان، فيما عدا بعض القبائل التي تعمل في الرعي المؤقت عقب موسم المطر، أما بالنسبة للمناخ فبالإضافة إلى ذلك كان على البعثة أن تقوم ببعض التسجيلات الخاصة بالمناخ نظرًا لأنه يكون عنصرًا مهمًا من عناصر البيئة الجغرافية، وقد استطاعت البعثة خلال مدة وجودها في حضرموت أن تجمع من المعلومات ما يساعد على إعطاء صورة صحيحة بقدر الإمكان عن الحالة المناخية آنذاك.

الآثار والنقوش القديمة في حضرموت:

بذلت البعثة جانبًا من مجهودها ووقتها في البحث عن الآثار بإجراء الحفريات في التكوينات والرواسب القديمة وفي الأكوام الأثرية والكهوف التي يحتمل أن يكون الإنسان الأول قد قطنها، وقد عثرت البعثة على كميات ضئيلة من آثار العصر الحجري القديم، وعلى كميات كبيرة من الآثار والآلات الحجرية الأحدث عهدًا، وعند مقارنتها بينها وبين الآثار المصرية فإن الصلة بينهما لم تكن واضحة، وأنها أقرب ما تكون إلى ما عرف من الآثار في شرق أفريقيا، وعلى الأخص كينيا والحبشة. وواصلت البعثة المصرية بحثها بين آثار حضرموت خصوصًا خرائب ريبون قرب المشهد بوادي دوعن، حتى استطاعت أن تثبت أن هذه المخلفات متأخرة في تاريخها كثيرًا عن مثيلاتها من الآثار المصرية. وعلى ذلك فلم يبق شك في أن هذه الأخيرة قد سبقت بمدة طويلة جنوب بلاد العرب وشرق أفريقيا. ويسرنا بهذه المناسبة (لسان حال البعثة) أن نذكر أن بعثة أثرية بريطانية توجهت لحضرموت، وقامت بأعمال تنقيبية في عامي 1937- 1938م في (وادي عمد) منطقة حريضة (م ذ ب م) القديمة، وكانت البعثة بقيادة (كاتن تومبسون) عالمة الآثار وزميلتها الجيولوجية (أ.جاردنر) والمؤرخة (فرايا ستارك) صاحبة المؤلفات المعددة عن حضرموت، ولها الفضل في العثور على النقش اليزني (RES 5080) المتضمن معلومات عن أعمال الري بأودية حضرموت. وقد بلغنا من رئيسة البعثة أن نتائج بحوثها وحفرياتها تتفق تمامًا مع ما توصلت إليه بعثتنا المصرية من قبل، وقد نشرنا خلاصة لبحوثنا في عام 1937م بمجلتي (Nature الإنجليزية) و(anthrologie’L الفرنسية) حفظًا للأسبقية(2).

كما جمعت البعثة عددًا من النقوش من خرائب ريبون، وعددًا كبيرًا من المخربشات (الجرافيتي) على الصخور خصوصًا قرب مدينة شبام، وهذه المخربشات من عمل الرعاة والتجار إذ ذاك، وهي تصور لنا الحياة الشعبية والنشاط الرعوي والتجاري، خصوصًا وأنها تصطحب بغير قليل من رسوم الحيوانات والصور الرمزية، مما نقلته البعثة وصورت ما أمكن تصويره منه. وقد تبين أن عددًا كبيرًا من هذه النقوش أو المخربشات يمثل أسماء أعلام وهذا في نفسه سيكون مفيدًا؛ لأنه يعطينا فكرة عن الأسماء الشعبية الشائعة في ذلك الوقت. ويستمر الحديث للبعثة.. وفي طريق عودتنا من خرائب حضرموت الداخلية إلى الشاطئ تم العثور على عدد من النقوش التي حفرها التجار والمسافرون القدماء على الصخور في ذات الطريق التي تستعمله الآن بين وادي دوعن والمكلا، وقد كان هذا دليلًا طريفًا على أن الطريق الحالي هو بعينه الذي كانت تستعمله القوافل في عهد الحضارات الحضرمية القديمة.

دراسة السلالات البشرية:

وقد كان من ضمن برنامج البعثة دراسة السلالات البشرية من حيث الأصل والسلالة الجنسية وبعض الصفات الجنسية العامة كلون البشرة والعينين، ولون الشعر ونوعه… إلخ، وقد استطاعت البعثة أن تدرس نحو (530 شخصًا) بحضرموت بمعدل حوالي 25 مقياسًا وملاحظة للشخص الواحد، وسجلت كل هذا على فيشات خاصة، كما أخذت صورًا فوتوغرافية أمامية وجانبية لأعداد منهم، وقد تبين وأمكن الحكم إجمالًا بأن جنوب غرب بلاد العرب ومنهم الحضارمة لا يختلف عن شمال بلاد العرب من حيث الجنس والمميزات الجنسية، وإنما فوق ذلك يمثل منطقة مختلطة تسكنها عناصر مختلفة، لا بد وأنها وصلت إلى هذا الجانب أو ذاك من شبه الجزيرة العربية في أكثر من موجة سلالية واحدة في أثناء الهجرات القديمة. وقد تبين من خلال تلك الهجرات الأفروآسيوية القديمة إلى حضرموت أنها حملت بعض المميزات الجنسية. وعلى سبيل المثال ظهور الأثر الآسيوي والإفريقي في حضرموت الداخل، أما الجهات الشاطئية من حضرموت فالأكثر بروزًا كان الأثر الإفريقي كنتيجة للهجرات من ناحية، ولجلب العبيد الزنوج من ناحية ثانية، ورغم عدم ميلهم للاختلاط بالعناصر السوداء الذين يمثلون مستعمرات ويعيشون في شبه عزلة عنصرية، ويعمل الرجال منهم كجنود في الغالب، اللهم إلا في بعض جهات ساحلية كالمنطقة الواقعة غرب المكلا حيث استوطن الزنوج (حجر) واشتغلوا بالزراعة واختلطوا بالأهالي الأصليين منذ أجيال عديدة، ويلاحظ أثرهم في ظهور عنصر خليط، تغلب الصفات الزنجية فيه من حيث لون البشرة، وفلفلة الشعر (أو شدة تجعده) واستعراض الأنف وانفطاسه.

دراسة الإثنوغرافيا واللهجات:

لم يكن في برنامج البعثة عمل دراسة تفصيلية لحالة السكان الحضارمة فيما يتصل بالإثنوغرافيا أو علم وصف الشعوب، ورغم ذلك قام فريق البعثة بجمع المعلومات الإثنوغرافية في الجهات التي مرّوا بها والتعرف على بعض مظاهر الحضارة المادية كنوع السكن، وأدوات المعيشة عند القبائل، ثم مظاهر النشاط الزراعي والرعوي وأدوات كل منهما إلى غير ذلك من الدراسات المتعلقة بنوع التحضر المادي ودرجته.. بالإضافة إلى دراسة بعض النظم الاجتماعية الحضرمية، حيث يوجد نظام الطبقات بشكل أوضح منه في عديد من مناطق جنوب الجزيرة العربية التي يسودها نظام القبائل على النحو المعروف، فامتازت حضرموت بنظام الطبقات والتفرقة بينهم على أساس اجتماعي وعلى نحو يختلف عما هو معروف في بقية شبه الجزيرة العربية، بل إنه يشبه نظام الطبقات في الهند من بعض الوجوه وبدرجة مخففة.. وقد أمكن التمييز في حضرموت بين الطبقات الآتية (فيما عدا أسرات السلاطين السابقين من آل القعيطي وآل الكثيري)، وقد تم تصنيف الطبقات على النحو التراتبي التالي: السادة الأشراف، والمشايخ، والقبائل، والضعفاء والمساكين والعبيد.

كذلك عنيت البعثة بدراسة اللهجات في حضرموت، فجمعت قوائم طويلة من الألفاظ والمصطلحات خصوصًا الدخيلة على العربية، كالسواحلية (شرق أفريقيا) أو الدخيلة من ناحية الهند والملابار، ودراسة تراكيبها وطرق النحو والتعريف والإعراب، كما سجلت البعثة عددًا قليلًا من أسطوانات السَمع لإثبات اللهجة في النطق بحسب الإمكانات المتاحة آنذاك(3).

وأخيرًا قال رئيس البعثة الدكتور سليمان حزين: (وقبل أن نختتم هذا التقرير، لا بد أن نشير بكلمة موجزة إلى الناحية الثانية من مهمة البعثة، وهي الناحية الثقافية. فقد كان علينا أن نحمل رسالة مصر الحديثة الناهضة إلى هذا الركن العربي من الجزيرة العربية، وأن نعرف القوم هناك ببعض مظاهر النهضة المصرية الحديثة.. ورغم بعض المصاعب التي واجهت البعثة، إلا أن برنامجنا العلمي والثقافي أنفذ على وجه هو أقرب ما يكون إلى الكمال.. ولا ننسى أيضًا ما قوبلت به وفادتنا من ترحيب وما أظهر إخوتنا الحضارمة من تقدير خالص لرسالتنا الثقافية، ولا فيما بذله الأعضاء من مجهود ليكونوا عند حسن ظن الجامعة بهم حين شرفتهم بأن يكونوا رسل هذه الدعوة الثقافية.

ومسك الختام وخارج نطاق البرنامج العلمي للبعثة، قام أعضاؤها ببعض الزيارات في حضرموت، كزيارة بعض المنشآت التعليمية الحضرمية، وزيارة جامع الرباط بتريم وهو أكبر معهد ديني بحضرموت، كما عنيت البعثة بالتعرف إلى عدد كبير من الوجاهات وكذا من الشباب المثقف، ومن قادة الفكر والداعين إلى النهضة. ويُلاحظ من هذه الناحية أن الحضارمة بحكم اتصالهم بالعالم الخارجي، وكثرة أسفارهم للعمل في التجارة، وقد أصبحوا أكثر استعدادًا لاقتباس معالم النهضة الحديثة، والأخذ بوسائل التقدم الحديث، وقد سهل ذلك بالطبع مهمتنا الثقافية بينهم إلى حد كبير. من كل ما تقدم يتبين أن البعثة قد حاولت أن تجعل إقامتها في حضرموت وكذا بقية مناطق جنوب الجزيرة العربية التي زارتها نافعة ومفيدة بقدر الإمكان، بهدف توثيق العلاقات العلمية والثقافية وإنمائها بين مصر وهذا الجانب العزيز من جنوب الجزيرة العربية وعلى وجه الخصوص حضرموت)(4).

الهوامش والمراجع:

- البعثة أرسلتها الجامعة المصرية إلى اليمن وحضرموت في عام 1936م وقد قامت البعثة برحلتها إلى العديد من مناطق اليمن ودرست جوانب كثيرة منها ورفعتها في تقريرها في مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول عام 1938م، وفي كتاب الدكتور سليمان حزين: أرض العروبة، الهيئة المصرية للكتاب، 2007م، ص372 وما بعدها.

- خوفًا من أن تضيع على الجامعة المصرية الأسبقية العلمية نشرت بعض نتائجها في أبحاث، فمثلًا بحث عن الأعمال والاكتشافات الأثرية للبعثة بحضرموت ومقارنتها بآثار إفريقية الشرقية مع عناية خاصة بتطور فن الرسم والنقش على الحجر في ذلك الوقت.

- يلاحظ أنه في ذلك الوقت (عام 1937م) لم يكن نظام التسجيل على أشرطة الكاست قد عُرف بعد (البعثة).

- ومن أهم مراجع تقرير البعثة المصرية عن حضرموت ما يلي:

- مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة (1938م). بالإضافة إلى ما نشر لبعض النتائج في مقالات ونشرات متفرقة.

- مجلتي: Nature الإنجليزية، وanthrologie’L الفرنسية.

- كتاب رئيس البعثة المصرية لحضرموت (د. سليمان حزين)، أرض العروبة – رؤية حضارية في المكان والزمان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2007م.