دراسات

طاهر ناصر المشطي

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 17 .. ص 57

رابط العدد 17 : اضغط هنا

المقدمة:

الحمد لله القائل: ) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا.. ([المؤمنون: 27]، والصلاة والسلام على رسول الله r القائل للمهاجرين إلى الحبشة: (ولَكُمْ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ)[1]. تمثل هجرة الحضارم إلى عدن جزءًا لا يمكن فصله عن ظاهرة الهجرة الحضرمية بأنماطها المختلفة الخارجية والعائدة والداخلية، وبأبعادها المختلفة التاريخية والثقافية والاجتماعية[2] والاقتصادية، وهي انعكاس لتلك العلاقات المتينة بين سكان حضرموت وعدن على مدى التاريخ.

وباحتلال بريطانيا لعدن في مستهل عام 1839م، لم تكن عدن سوى قرية كبيرة أو مدينة جار عليها الزمن، تقوم على حرفة صيد السمك، والتبادل التجاري المحدود بينها وبين القرى المتناثرة حولها، أو بينها وبين بعض السلطنات المجاورة لها[3]، وكانت بريطانيا قد شجعت المستثمرين والأيدي العاملة من مختلف الجنسيات على الهجرة إلى عدن والاستيطان فيها للعمل، أو لإقامة المشاريع الاستثمارية المربحة ذات الصلة بحركة الميناء الملاحية والتجارية. ولذلك بادرت بتأسيس شركات تجارية ووكالات ملاحية مهمتها خدمة السفن والحركة الملاحية والتجارية[4]. كما ألغت حكومة بومباي في سنة 1850م الرسوم الجمركية، وجعلت عدن سوقًا للتجارة الحرة[5]، ومنذ عام 1937م تغيرت سياسة بريطانيا، إذ بدأت تحد من استقدام الهنود إلى عدن، وتستقدم بدلًا منهم العرب من المحميات ومن اليمن[6]. فسارع إليها التجار من كل مكان، وبخاصة من حضرموت، وزاد بعد ذلك النشاط التجاري. وبانتعاش ميناء عدن انتعشت موانئ حضرموت وبقية موانئ اليمن، وخلال أربعينيات القرن العشرين وخمسينياته، أصبحت عدن أحد أكثر موانئ العالمنشاطًا، بل كانت الثانية في الترتيب بعد نيويورك[7].

أهمية صناعة السفن الخشبية بميناء عدن وموانئ الجنوب العربي:

تعد السفن من أهم مقومات النشاط التجاري البحري، ومن أكثر وسائل النقل أهمية بالنسبة للتجارة العالمية في جميع الأزمان، وصناعتها ترتبط عادة بحجم التجارة، ونوعيتها وطبيعة المياه التي تعمل فيها تلك السفن[8]. ومن أهم أسباب ازدهار هذه الصناعة في ميناء عدن خاصة، وموانئ الجنوب العربي عامة في منتصف القرن التاسع عشر الأسباب الآتية:

المعلا المركز الرئيس لصناعة السفن الخشبية الحضرمية: (موقع الصناعة)

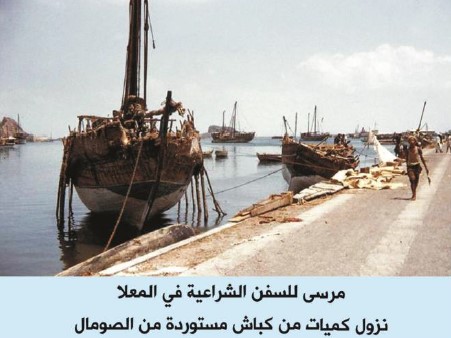

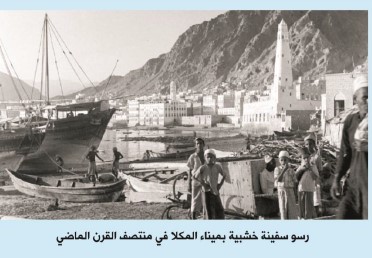

تعد منطقة المعلا المركز الرئيس لصناعة السفن الخشبية وذلك لطبيعتها الساحلية، حيث ترفع السفن في مكان عال عن البحر، لذلك سُمِّيت بالمعلا، وتعني المكان العالي حسب ما قاله المؤرخ حمزة لقمان[12]، وصناعة السفن هي صناعة قديمة عرفتها عدن منذ آلاف السنين، وكان يقوم بهذه الصناعة الحضارم، وبشهادة النجارين من آل بن ربيد الذين عملوا في صناعة السفن والذين قالوا: (إن صناعة السفن قديمة جدًا في تاريخ المنطقة، ولا نعرف تحديدًا بدايتها وكيف بدأت)[13]، وتشبه السفن الشراعية التي كانت تبنى في المعلا سفن الفينيقيين. وفي الطريق الغربي من المعلا (قرب جولة حجيف) يوجد مكان يستخدم لإصلاح السفن اسمه (البرشة)…[14].

في عام 1855م قام بعض التجار من الهنود والعرب وبنوا (دكة المعلا)[15]. ويشير المؤرخ عبدالله محيرز إلى أن المعلا نمت خلال القرن التاسع عشر كميناء ومرسى للسفن الشراعية، ثم السفن البخارية الصغيرة، وشيدت فيها عدد من مخازن البضائع والأرصفة، وتمتد المعلا الحالية من قرب حجيف إلى باب عدن[16]. وبذلك باتت موانئ عدن من أهم الموانئ في المنطقة العربية آنذاك[17]. فقد كان ميناء عدن (المعلا) ينافس الموانئ العالمية في أمريكا، وأروبا حيث تفوق في الخمسينيات على ميناء نيويورك، وميناء ليفربول بفضل قوانين الملاحة البحرية التي وضعتها بريطانيا إبان الوصاية على عدن ومحمياتها. وتعد السنوات (1955- 1967م)، السنوات الذهبية لميناء عدن، فقد تطورت عدن تطورًا كبيرًا، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي والعوامل الطبيعية الجغرافية التي يتميز بها ميناء عدن عن غيره من موانئ العالم. هناك عوامل أساسية كانت السبب الرئيس في ازدهاره في الخمسينيات[18]. ولأن المعلا هي المرسى الرئيس لمثل هذه السفن الشراعية، فإن مجموع ما يرسو منها في الميناء كان يصل إلى حوالي (1400) سفينة في العام[19].

وعلى طول هذا الساحل تم بناء العشرات بل المئات من سفن الصيد وقواربه بمختلف الأحجام من قبل أمهر صنَّاع السفن وأفضلهم في المنطقة، وكانت هذه الصناعة تتم بطريقة يدوية وبأدوات بدائية، وهي من أصعب الصناعات لما لها من مقاييس ومسافات وحسابات تأخذ بالمليمتر، وبدقة متناهية وذلك للحفاظ على توازن السفينة على سطح المياه.

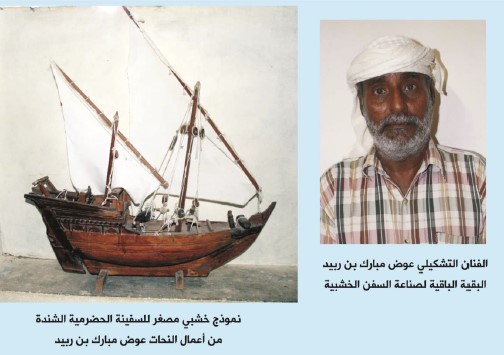

بالإضافة إلى ميناء المعلا المركز الرئيس لصناعة السفن الخشبية الحضرمية، كانت تتم صناعة السفن الخشبية الحضرمية أيضًا على طول الساحل الجنوبي لليمن في كل من المكلا والشحر والحامي وبروم والقرن وقصيعر وغيرها من الموانئ. بل هاجر بعض آل بن ربيد إلى الساحل الصومالي وانصهروا هناك مع السكان المحليين، وقاموا بهذه الصناعة، ويعرفون اليوم بآل باربيد[20]، كما تمت هذه الصناعة الحضرمية أيضًا في بعض موانئ الخليج وبخاصة ميناء دبي، فقد قام المعلم سعد عوض سالم بن ربيد بصناعة سفن عدة (بو شندة) في ميناء دبي في السبعينيات لأحد التجار الإماراتيين، كما يظهر في الصورة المرفقة.

ومن أهم مقومات نجاح صناعة السفن الحضرمية:

أبناء الديس الشرقية رواد العصر الذهبي في صناعة السفن الخشبية بموانئ عدن وحضرموت:

ازدهرت صناعة السفن الخشبية بميناء عدن مع بدايات التغريبة الديسية (هجرة أبناء الديس الشرقية) إلى بندر عدن، حيث كانت عدن تمثل المهجر الرئيس لأبناء الديس الشرقية.

دور آل بحاح في خدمة الوافدين إلى عدن وخاصة أبناء الديس الشرقية:

كان لآل بحاح نفوذ كبير في ميناء المعلا حيث كانوا يملكون حتى بداية الستينيات من القرن الماضي ثلاث سفن (زعايم)، سفينتان تسميان باسم (السهالة) أحدهما صغيرة تستعمل كعبارة لنقل البضائع من المراكب الكبيرة الراسية في الميناء (التواهي) إلى رصيف الميناء (المعلا)، والأخرى كبيرة تستعمل لنقل البضائع والركاب بين موانئ سواحل اليمن وأفريقيا، بالإضافة إلى عبّارة صغيرة تسمى (الضانة) تعمل داخل الميناء. وكان لديهم بخّار في منطقة المعلا دكة بعدن، والمشهور بـ(بخّار بحاح)، وصاحبه رجل من أهالي الديس الشرقية المخلصين، يدعى صالح عوض بحاح، هذا البخار يعد بمثابة سفارة وملتقى لأهالي الديس الشرقية الموجودين في عدن، قدَّم هذا البخَّار وصاحبه خدمات جليلة للمغتربين من أبناء الديس الشرقية في بندر عدن، ومن هذه الخدمات هي:

1) توفير السكن المجاني: حيث إنهم يسمحون لجميع أهالي الديس الموجودين في عدن والذين ليس لهم سكن خاص بالسكن معهم بغير مقابل، مع تقديم لهم الوجبات الغذائية مجانًا، ومن الأشخاص الذين أقاموا في هذا البخّار ردحًا من الزمن: عدد من النجارين الذين كانوا يعملون في صناعة السفن الشراعية، وبعضهم أقاموا فيه أبًا عن جد.

2) توفير فرص عمل: كان عدد كبير من أبناء الديس يسافرون إلى عدن لتوفر فرص العمل بها عن طريق البحر عبر ميناء القرن أو عبر موانئ المكلا أو بروم، وكان ميناء عدن يستقبل هؤلاء الوافدين، ويعد هذا البخار استراحة لمن يأتي من الديس بحثًا عن عمل، ويقوم الوالد صالح عوض بحاح رحمه الله، باستقبالهم وإكرامهم وكسوتهم أحيانًا، والبحث لهم عن أعمال مناسبة وذلك بحكم معرفته بالتجار في مدينة عدن.

3) دخول أبناء الديس إلى عدن بغير جوازات ولا رسوم: كان أصحاب حضرموت يعدون أجانب في مستعمرة عدن الواقعة تحت الاستعمار البريطاني، وكان الشخص الذي يرغب في الدخول إلى عدن لا بد أن يحمل معه جواز سفر أو ورقة دخولية، وكان عدد كبير من أبناء الديس يسافرون إلى عدن عن طريق ميناء القرن[31] وهم لا يحملون جوازات ولا أوراقًا رسمية تسمح لهم بالدخول إلى عدن، وعندما يصلون إلى عدن يسألهم القائمون على الميناء من أين أنتم؟ وإلى عند من قادمون؟ فيقولون نحن من حضرموت وقادمون عند بحاح فيغضوا الطرف عنهم ويسمحوا لهم بدخول عدن، وهكذا يتم دخولهم وخروجهم من وإلى عدن بغير جواز ولا ورقة مرور، والأهم من ذلك بغير رسوم والتي تبلغ ستة شلنات، وذلك نتيجة لعلاقة صالح عوض بحاح بالتجّار والوجهاء بمدينة عدن[32].

أسرة آل بن ربيد تحتل المرتبة الأولى في صناعة السفن الخشبية على مستوى الساحل اليمني الجنوبي:

تعد عائلة آل بن ربيد الساكنة بقرية (الغريفة) بالديس الشرقية هي صاحبة الريادة في وشارة السفن الشراعية على مستوى الساحل اليمني الجنوبي، وقد ورثت هذه المهنة عن الآباء والأجداد، وقد أدَّى هؤلاء المعالمة المهرة في صناعة هذه السفن دورًا كبيرًا في تاريخ الملاحة البحرية، أمثال: سالم عبيد بن ربيد، عوض سالم بن ربيد، سالم خميس بن محمد بن ربيد، مبارك بن محفوظ بن ربيد، فرج سالمين بن ربيد، محمد سالم بن ربيد، سعيد عوض بن ربيد[33] وغيرهم، حيث أصبحت صناعة السفن الشراعية في الساحل الجنوبي العربي حكرًا على أسرة آل بن ربيد[34]، وكانوا يشكلون نسبة 96% من صنّاع السفن[35]. إلا النزر اليسير من الأسر الأخرى سواء كان في الغريفة أو الديس نفسها، فهناك أسرة آل بازياد وآل باراشد وآل الصيعري[36]، حيث كان الأسطول البحري الكبير الذي يمتلكه تجار مدينة عدن إبان الاستعمار البريطاني للمدينة، ومن بعدهم جمعية النقل البحري معظمه صناعة ديسية إن لم يكن كله من إبداعات نجاري الديس الشرقية[37].

هذا وقد أحصى الباحث المرحوم محمد قاسم شائف الكلدي في كتابه (السفينة ما قبل المكينة) عدد (117) من صناع السفن ومساعديهم من أبناء مدينة الديس الشرقية[38]، في حين سجل لنا المرحوم عمر عبدالرحمن المقدي أسماء نجاري السفن من أهالي الديس الشرقية الذين عملوا في صناعة السفن الشراعية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين في كشفين، يضم الكشف الأول النجارين من آل بن ربيد الذين بلغ عددهم تسعة وسبعين نجارًا، ويحتوي الكشف الثاني على أسماء سبعة وأربعين نجارًا من غير آل بن ربيد منهم ستة وعشرون نجارًا من آل بازياد، وواحد وعشرون نجارًا من عائلات وأسر مختلفة من أهالي الديس عملوا في صناعة السفن الشراعية على طول الساحل الجنوبي للجزيرة العربية الممتد من المهرة وحتى عدن، وكانت أبرز مواقع عملهم في صناعة السفن تقع في ساحل بازرعة وساحل باسودان في المعلا في عدن[39]. وبذلك يصبح إجمالي النجارين من أهل الديس الشرقية الذين عملوا في صناعة السفن والقوارب المختلفة مائة وستة وعشرين نجارًا، وهذا العدد إذا ما قيس بعدد النجارين الذين عملوا في صناعة السفن الخشبية على طول الساحل الجنوبي للجزيرة العربية من المهرة وحتى عدن كان يشكل النسبة الأكبر، ويبرز دور أهل الديس في صناعة السفن والقوارب المختلفة على طول السواحل اليمنية الجنوبية[40]. وكان من بين أشهر الأسر التي اضطلعت بصناعة السفن في حضرموت أيضًا أسرة المحافيظ في المكلا[41]، ومنهم عبدالله أحمد ومحمد أحمد المحافيظ اللذين شاركا المعلم صالح عوض بن ربيد في وشارة السفينة (كلكتا)[42]، إلا إنهم كانوا يوشرون إلى حد العبَّارة والعباري، ولم يصلوا إلى درجة وشارة السفن الكبيرة[43].

وقد ورث أبناء هذه الأسر حب هذه المهنة عن آبائهم وأجدادهم حول طريقة هذه الصناعة، على الرغم من أن هؤلاء الصُنَّاع ليس لديهم مخططات هندسية جاهزة لتنفيذها بل يتتبَّعون حدسهم الهندسي في ذلك، مستخدمين مهاراتهم في التصنيع.

كما يوجد بعض المنافسين للحضارم في صناعة السفن الخشبية بعدن من المناطق الشمالية من اليمن وأشهرهم عبدالله بلال[44]، وقائد أنعم العبسي[45]، الذي قام بصناعة أكثر سفن الخواجا انطوني البس، وهو منافس قوي لفرج سالمين بن ربيد[46].

الأدوات المستخدمة في صناعة السفن:

والأدوات المستخدمة في هذه الصناعة هي الأدوات التقليدية المستخدمة في النجارة مع بعض الأدوات الخاصة بالقياس، ولمعرفة هذه الأدوات عن قرب قمنا بزيارة إلى منزل الأخ العزيز عوض مبارك بن ربيد، وذلك يوم الجمعة الموافق 10/ يناير/ 2020م بصحبة المصوِّر عبدالعزيز علي التميمي، والأخ عفيف مصاقع. ويعد الأخ عوض مبارك بن ربيد البقية الباقية لهذه الصناعة، حيث ما زال الأخ عوض محتفظًا بعدة هذه الصناعة والتي ورثها عن أبيه المعلم مبارك عبدالله سالم عبيد بن ربيد، ولديه خبرة فنية واسعة بمراحل تصنيع السفينة، ابتداءً من مد عود الهيراب وانتهاءً بتكوير السفينة إلى البحر، ويقوم حاليًا بصناعة بعض النماذج لهذه السفن تخليدًا لذلك العصر الزاهر، كالأنموذج المرفق. وأهم هذه الأدوات هي:

وغيرها من الأدوات البسيطة.

مميزات السفينة الحضرمية: السمبوق (الشندة):

لقد تحدث المؤرخون والرحالة اليونانيون القدامى عن السفن الحضرمية القديمة ووصفوها بأنها سنابيق صغيرة الحجم[47]. أما السفن والمراكب اليمنية التي عرفت في القرن السادس عشر الميلادي فكانت (الجلبة)، و(الغراب)، و(الطرَّاد)، و(السنبوق العدني)، و(العبري)، و(العبري سنبوق) و(الطليعة)[48]، وقد ذكرت هذه السفن والمراكب ضمن الحملة البرية والبحرية التي شنها السلطان بدر أبوطويرق على المشقاص (المهرة) في القرن العاشر الهجري. حيث كانت الجلبة مخصصة لنقل البضائع والجمال والرِكَاب، وقد انقرضت الجلبة منذ زمن بعيد. ويعد السنبوق العدني خليفة الجلبة في البحر الأحمر[49].

لذا فإن السفينة (أبو شندة)[50] ظهرت في مدة متأخرة، حيث نجحت أسرة آل بن ربيد في ابتكار صناعة خاصة بحضرموت وبحرفية عالية دون التأثر أو الأخذ من نماذج صناعات السفن الخشبية للبلدان الأخرى كـ(البغلة) الهندية، و(البوم) أو (الكوتية) الكويتية، و(الغنجة) العمانية على سبيل المثال، فلكل منطقة لها وشارتها المستقلة عن الأخرى[51].

ولا يعرف بالتحديد متى قام هؤلاء النجارون المهرة بصناعة السفينة الحضرمية (أبو شندة) بمقدمتها المنخفضة وجدارها الخلفي العالي الذي ميزها عن غيرها من السفن التجارية الأخرى، حيث إنه لم يرد ذكرها ضمن السفن الحضرمية القديمة أو تلك التي عرفت في العصور الوسطى[52]. وكما يبدو فإن النجارين الحضارم المهرة قاموا بتطوير العبري التجاري الحضرمي، الذي كان يستخدم في النقل التجاري بين سواحل حضرموت والسواحل الأخرى، ليتلاءم مع حاجة أصحاب السفن والتجار الحضارم إلى سفن كبيرة تنافس السفن الأجنبية التي دخلت ميدان المنافسة في النطاق الجغرافي التقليدي الخاص بهم، وأطلقوا على سفنهم الجديدة (الساعية أبو شندة)[53]، التي استخدمها الملاحون الحضارم وغيرهم من أهل الساحل اليمني الجنوبي في النقل التجاري، بالإضافة إلى (العبري) الذي كان يستخدم في النقل التجاري قبل تحويله إلى سفينة صيد[54]. وأيضًا (الساعية) وهي عبارة عن سفن تستخدم لنقل الحمول من البواخر إلى الميناء.

وكانت السفن في البداية تعتمد على قوة الرياح للدفع بها من خلال الأشرعة، والتي حلت محلها مكائن الديزل في الفترات المتأخرة، وكان السيد أنطوني بس أول من وضع ماكينة ديزل على السفن الشراعية في عام 1936م في مدينة عدن[55]. ويعد الشيخ علي بن محمد بازرعة من أوائل التجار أيضًا -بعد شركة البس الفرنسية بعدن- الذين أدخلوا المكائن لتسيير سفنهم الشراعية في جنوب الجزيرة العربية، ومن هذه السفن سفينة (النصر) وناخوذتها عمر ياسين من مدينة الديس الشرقية، وسفينة (المروة) وناخوذتها السيد عمر حسين عيديد، والسفينة المسماة بـ(الديس)، وقد اختصرت تلك المكائن المسافة، فبدلًا أن كانت المسافة بين عدن والمكلا تقطع خلال 12 يومًا، صارت تقطعها في ثلاثة أيام[56].

دور تجار عدن وحضرموت في بناء (وشارة) السفن الخشبية:

إن الاتفاق على صناعة السفينة كان يجري حسب ضوابط وثوابت معينة، وكانت السفن فيما سبق تبنى لحساب التجار، ويختار هؤلاء التجار من سيتولى الإشراف عنهم لصناعة السفينة المطلوبة، ويقدمون له المواصفات المطلوبة من حيث نوع السفينة وحجمها، كما يطلبون من التاجر إحضار الأخشاب والمسامير والعمال اللازمين، وتحديد الأجر اليومي لهم، فإذا تم الاتفاق على كل شيء تحتاجه عملية صنع السفينة وحسب طلبات التاجر أولًا والمشرف المسئول على بناء السفينة (المعلم) هذا من جانب الاتفاق، أما من جانب صنع السفينة فتكون ضمن أقسام متعددة ولكل قسم مهرة وعمال وصناع معينين[57].

إن صناعة السفن الخشبية الكبيرة عادة ما تستغرق عامين من الزمن تظل طوال هذه المدة معرضة لأشعة الشمس حتى تلتحم ألواح الخشب التي تثبت بدورها بالأبوال الحديدية[58]، وكانت هذه الصناعة تنتج حوالي سبع سفن في العام.

وبعد الانتهاء من صنع السفينة وطلائها ببعض زيوت السمك، تُدشن في البحر، ويُذبح لها رأس من الكباش أو الماعز ليأكله بنَّاؤوها، وذلك حتى لا تكون السفينة سببًا في قتل ركابها إذا ما تعرضت لعواصف البحار ومخاطره في المستقبل[59].

ومن أهم التجار الداعمين لصناعة السفن الخشبية بميناء عدن:

أولًا: المشايخ آل بازرعة: الذين امتلكوا أسطولًا كبيرًا من السفن الخشبية التي تمت صناعتها في عدن خصيصًا لهم[60] من قبل آل بن ربيد ونجاري الديس الشرقية. حسب الآتي:

ثانيًا: الشيوخ آل باشنفر:

وهم محمد وسالم باشنفر، وكانت أول سفينة شراعية لهم هي (المبشّر)، تم شراؤها من المشايخ آل حوري، وأول وشارة لها كانت في ميناء القرن بالديس الشرقية على يد المعلم فرج سالمين بن ربيد، وتم تجديده في ساحل المعلا على يد المعلم سعيد عوض بن ربيد، وسالمين عوض بن ربيد، وسعيد عبدالله بن ربيد، ومبارك عبدالله بن ربيد، وسنبوق (غويري)، ويسمى (أبو مرايا)، وشره أهل اللُحيَّة، وتم تجديد وشارته في ساحل المعلا على يد المعلم سعيد عبدالله بن ربيد، وصالح باسلامة، وسالمين باسلامة، وسنبوق (الرياض)، وشره صالح عوض بن ربيد. أما سنبوق (زمزم) فوشره المعلم فرج سالمين بن ربيد، وسنبوق (السعيد)، الذي تمت وشارته على يد المعلم سعيد عوض بن ربيد[63].

نماذج لأشهر السفن الخشبية التي تم صناعتها بأيادي نجاري الديس الشرقية ومناطق وشارتهن:

وشره المعلم مبارك بن محفوظ بن ربيد، في القرن التاسع عشر الميلادي في مدينة الشحر منطقة المجرف، لأحد التجار من آل بصعر في عهد الدولة الكسادية، وتسمَّى أولًا بــ(المجرف) تبعًا للمكان الذي صنع فيه، ثمَّ اشتراه الشيخ محمد عمر بازرعة، وأطلق عليه اسمه الذي اشتهر به (النصر)، ثم نعت به (الأول) تمييزًا له عن مركب شراعي آخر سُمي بالنصر أيضًا. وآخر ربان للنصر الأول هو مبارك نصيب جمعان، الذي له مغامرة مع النصر، فقد صار النصر في أيامه الأخيرة مشدودًا بالحبال، وهي حالة تجعله غير صالح للإبحار، ولكن الربان (جمعان) أبحر به من كاليكوت بالهند محملًا بالأخشاب وهو في الحالة المذكورة وأوصله سالمًا إلى عدن (المعلا). وكانت هذه آخر رحلاته[64].

2 – سفينة النصر: الملقبة (المحمدي):

ملكية الشيخ محمد عمر بازرعة، تمت وشارتها عام 1945م، على يد المعلم المرحوم فرج سالمين بن ربيد بساحل بازرعة منطقة المعلا – عدن، وهي من أكبر السفن التي وشرها نجارو الديس الشرقية، وهي أيضًا من أكبر السفن الخشبية حمولة على امتداد شبه الجزيرة العربية والخليج آنذاك، تبلغ حمولتها ما بين 7000 – 8000 كيس[65]، وفي وقت لاحق اشتراها باشنفر[66].

3 – القادري:

وهو من أشهر السفن الخشبية الشراعية، قام بوشارته المعلم المرحوم سالم عبيد بن ربيد، وتمت وشارته في مدينة الشحر بمنطقة المجرف بالقرب من الجمرك، وذلك في عهد السلطان عمر بن عوض القعيطي[67]، وهو للمالك باشراحيل من أهالي الشحر، وقد كانت حمولة القادري حوالي 7500 كيس، ومن المعالمة الذين تتلمذوا على يد المعلم سالم عبيد وساعدوه في وشارة القادري: عبدالله سالم عبيد بن ربيد ابن المعلم، وفرج سالمين بن ربيد، ومحمد سالم بن ربيد، وعبدالله عوض بن ربيد، وعوض سالم بن ربيد ابن المعلم، والبرك عبيد بازياد، وعبدالله أحمد بازياد[68]. وآخر ناخوذة عليه كان مبارك نصيب جمعان، وقد غرق القادري في بحر الهند بكاليكوت في رصيف الميناء وهو محمل بالأخشاب[69].

وقد تغنى فيه الشاعر سالم رزق الله، قائلًا:

حرام القادري مزقول، مش معقول لا لا تهملونه وابحثوا له عن سلب معقول

4 – الصرك:

قام بوشارته المعلم المرحوم عوض سالم عبيد بن ربيد بالقرب من جامع البلاد على الساحل، بجانب منزل علي حميد من أهالي المكلا، وتذكر الروايات أن تسمية السفينة بـــ(الصرك) جاءت حينما سأل المعلم مالك السفينة، وهو من آل أبو سبعة من أهالي المكلا عن تحديد الطول المراد للسفينة، رد قائلًا: أريدها من الصرك إلى الصرك الآخر. وهكذا ثبتت التسمية حيث إن الحمولة التي يستوعبها الصرك تقدر بحوالي 7000 كيس. وقد شارك في وشارة (الصرك) المعالمة: فرج سالمين بن ربيد، وعوض عبدالله بن ربيد، ومحمد سالم بن ربيد، وعوض سالم بن ربيد، وعبدالله سالم بن ربيد، وصالح سالم عميران، وعبدالرحمن أحمد بازياد، عوض عبدالرحيم، وشخص يدعى (فليحان) لم تتسنَّ لنا معرفته[70]. هذا وقد تغنى الشاعر الكبير حسين المحضار بسفينتي (القادري) و(الصرك) قائلًا:

عدّى زمان القادري والصرك… عدى زمان الليف والكمبار

وتنبهوا يا قابضين الدرك… شو ذي مراكب طارحات كبار

والموج يا ستَّار بين الخن والقارب يلاطم

ونا سالم بعون الله والجزوة ومال الناس سالم

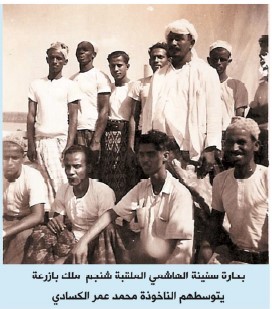

5 – الهاشمي: الملقبة (شنجم):

من أملاك الشيخ عبدالرحمن محمد عمر بازرعة، وهي من أكبر ما قام بوشارته المعلم المرحوم محمد سالم بن ربيد (مريوح) على ساحل بازرعة منطقة المعلا – عدن، وتتسع لحمولة قدرها (4000 كيس)، ومن المعالمة المشاركين في الوشارة: عبدالله سالم بن ربيد (أخو المعلم)، وسعيد عبدالله بن ربيد، وسعيد أبوبكر باغويطة، وأحمد سعيد بازياد، ومبارك عبيد بازياد، ومبارك سالم بن ربيد.

6 – الفضل الأول:

وشره فرج سالمين بن ربيد في مدينة الشحر عند ثلاجة الأسماك، وربانه شيخ عامر بن إسحاق.

7 – فلك المحضار:

وشره محمد سالمين مريوح بن ربيد، ومالكه الشيخ عمر بافضل، وربانه العم علي حمدين أبو لوزة.

8 – الزاهر:

وشره سالم خميس محمد بن ربيد في القرن التاسع عشر في مدينة المكلا بين الغلة ومسجد الجامع القديم، وأول ربان للزاهر هو العم عبدالرحيم عمر حوري[71].

9 – الشاذلي:

قام بوشارتها المعلم محمد سالم عبيد بن ربيد على ساحل باسودان منطقة المعلا – عدن.

10 – الرياض:

من أملاك سالم ومحمد أبناء محمد باشنفر[72]، قام بوشارتها المعلم صالح عوض بن ربيد على ساحل بازرعة منطقة المعلا – عدن[73]، ومن معالمته: أحمد فرج بن ربيد، وأحمد صالح بن ربيد، وسعيد محمد بن ربيد (أبو صالح)، ومحمد سعيد الغيلي، الطيب سالم من أهالي الصومال، وتبلغ حمولته (3500 كيس)[74].

11 – السعيد:

من أملاك محمد وسالم أبناء محمد باشنفر[75]، قام بوشارته المعلم سعيد عوض سالمين بن ربيد في عام 1953م على ساحل جزيرة العبيد، جزيرة العمال حاليًا، وهو من أشهر وشارته، ومن معالمته: مبارك عبدالله بن ربيد، وأحمد عوض الدنكلي، ومبارك سالم بن ربيد، وعبدالله سالم بن ربيد، وعوض سالم بن ربيد، وسعيد سالم باراشد، وصالح سالم عميران، وسعيد باعشن، وأبو عابد من أهالي المكلا، وعمر باطرفي من أهالي المكلا، وتبلغ حمولته (3000كيس)[76]. واستغرق العمل في إنجازه خمسة أشهر، وأبحر في بداية مشواره بالشراع، ومن ثمَّ رُكبت عليه مكينة بعد سنبوق الرياض[77]. وأول ربان فيه العم سعيد عمر حوري، واستمر فيه من عام 1953م إلى عام 1967م، ثم خلفه الربان عبدالله عبدالرحيم حوري من 1967م إلى عام 1977م[78].

12 – الخرطوم:

من أملاك الشيخ علي محمد بازرعة[79]، قام بوشارته المعلم سعد عوض بن ربيد (السويني)، وذلك في سنة 1947م على ساحل باسودان منطقة المعلا – عدن، وهي أشهر وشارة له، وحمولتها (6000 كيس)[80].

13 – المروة:

وشره فرج سالمين بن ربيد لآل بازرعة، وأول ربان فيه محفوظ عوض ياسين.

14 – فتح الباري:

وهي من أملاك الشيخ علي محمد بازرعة[81]، قام بوشارتها المعلم محمد عبدالله بازياد على ساحل باسودان منطقة المعلا – عدن[82].

15 – المنشية:

من أملاك حسن فائز من أهالي جدة بالمملكة العربية السعودية، وهي من أشهر ما وشره المعلم المرحوم سعيد عبدالله بن ربيد في سنة 1949م، وحمولتها تقدر (2500 كيس)، ومن المشاركين في الوشارة: مبارك عبدالله بن ربيد (أخو المعلم)، وأحمد عبدالله بن ربيد (أخو المعلم)، وأحمد عوض الدنكلي، وعوض علي بن عروة من أهالي المقد[83]. تمت وشارتها على ساحل باسودان منطقة المعلا – عدن[84].

16 – فلسطين:

وهي من أملاك أحمد عبدالله باشنفر وإخوانه[85]، وهي آخر سفينة تمت وشارتها من سفن الشحن الكبير على يد المعلم المرحوم مبارك عبدالله بن ربيد، وهي أشهر ما وشره ما بين عامي 1958- 1959م، وتبلغ حمولتها (3000 كيس)، ومعالمتها المشاركون في الوشارة هم: المرحوم خميس فرج بن ربيد، وأحمد عوض الدنكلي، وأحمد عبدالله بن ربيد (أخو المعلم)، وعوض علي بن عروة من أهالي المقد، وسبيتي أحمد عيوري، وعوض فرج بايمين، علي باعيقة من أهالي المكلا، وراجح أحمد من أهالي الشمال[86]، تمت وشارتها على ساحل باسودان بمنطقة المعلا – عدن[87].

وغيرها الكثير من السفن.

النواخيذ الحضارمة على السفن الخشبية:

ترتبط صناعة السفن ارتباطًا مباشرًا ووثيقًا بالملاحة البحرية، حيث إنهما يكملان بعضهما البعض فعندما تتطور صناعة السفن تزدهر الملاحة البحرية بوجود تلك الأعداد الكبيرة من السفن، والتي تحتاج أيضًا إلى أعداد كبيرة من نواخيذ وبحارة خبروا البحر وأهواله وعرفوا فنونه وعلومه، وقد قاد تلك السفن التي صُنِعت بساحل المعلا ربابنة أفذاذ ورجال أكفاء من نواخذة وبحَّارة من مناطق الساحل الحضرمي من المكلا، والشحر، والحامي، والديس الشرقية وغيرها.

وقعت بين أيدينا ثلاث إحصاءات لنواخيذ السفن الخشبية لهذه المناطق وبها تباين بسيط، وقد قام المرحوم محمد قاسم شائف الكلدي، بالاطلاع على إحصاء المرحوم عمر عبدالرحمن المقدي (أبو هند)، وكذا إحصاء……………. باعامر من كتاب: (نواخيذ السفن الشراعية في حضرموت والمهرة)، لذا يعد إحصاء الكلدي أدق هذه الاحصاءات، إلا إننا استأنسنا بجميع هذه الإحصاءات، وأخذنا المتوسط الحسابي لها ليعطينا صورة عن أعداد هؤلاء النواخيذ، وهي كالآتي:

| المنطقة | عدد النواخيذ حسب | |||

| إحصاء الكلدي[88] | إحصاء باعامر[89] | إحصاء المقدي[90] | المتوسط الحسابي | |

| المكلا | 7 | 14 | 6 | 9 |

| بروم | 3 | ؟؟ | 2 | 3 |

| الشحر | 19 | 20 | 8 | 16 |

| الحامي والمقد | 129 | 100 | 51 | 94 |

| الديس | 167 | 53 | 168 | 130 |

| قصيعر | 7 | 17 | 18 | 14 |

من خلال الجدول فإننا نلاحظ وجود أهل الديس الشرقية بين الملاحين ورجال البحر الحضارم كبيرًا، بحيث يمكن القول إنهم كانوا أكثر عددًا من كل أهل الساحل الحضرمي وجودًا في الملاحة البحرية[91]. كما هو مبين من إحصاء الكلدي والمقدي، وهذا العدد يعد كبيرًا مقارنة بأعداد النواخيذ ومعالمة البحر القدامى المسجلين من أهل الحامي الأكثر شهرة في ميدان الملاحة البحرية، وتتضاءل أمامه أعداد النواخيذ ومعالمة البحر من أهالي الشحر وقصيعر والمكلا وبروم المعروفين الذين عملوا خلال المدة نفسها.[92]

هؤلاء الكوكبة من النواخيذ لا يجود الزمان بمثلهم أبدًا، وأيم والله إنهم ليستحقون منا الثناء والتقدير كيف لا وهم الذين حملوا أرواحهم على أكفهم، وحملوا أكفانهم في حلهم وترحالهم، وغامروا بحياتهم عبر لجج البحار التي ارتادوها على ظهر سفنهم الشراعية؛ انطلاقًا من مياهنا الإقليمية مرورًا بالبحر العربي والخليج وساحل بر فارس وصولًا إلى شواطئ الهند وشرق أفريقيا وانتهاءً بالبحر الأحمر بما فيه العربي والإفريقي، هذه البحار لم تكن يومًا مفروشة بالورود بل تشكل قمة الخطورة لما فيها من صخور وشعاب مرجانية وجزر ترابية وصخرية ورؤوس جبال مطلة على البحر ومعظمها لا يوجد عليها سراجات ولا فنارات ترشد السائر فيه لتجنب الخطورة[93]، والعجيب أن هذه الكوكبة ليس لديهم شهادات يحملونها إنما هي الخبرة التي اكتسبوها من الممارسة العملية مما جعلهم في مصاف حاملي الشهادات العليا في علوم أعالي البحار وبخاصة البحار التي ارتادوها منذ الصغر من بداية العمل على ظهر السفن الشراعية بدءًا من أول السلم الوظيفي وحتى النهاية، ويتكون السلم الوظيفي من سبع مراحل، وهي على النحو الآتي حسب الوظيفة والتسمية:

(1) صغير شربة، (2) صغير درك، (3) بحار، (4) مساعد قابض سكان، (5) سكاني، (6) صرنج (رئيس بحارة)، (7) نوخذة.

وكل مرحلة يتطلب البقاء فيها من ثلاث سنوات إلى أربع، وقد تطول إلى خمس سنوات، وليس كل من تجاوز السلم الوظيفي يكون نوخذة، إنما هناك معايير عدة وهي اكتساب الخبرة والقدرة على قيادة السفينة، إضافة إلى الاستقامة وقوة الشخصية[94].

النواخيذ الحضارمة على أسطول بازرعة التجاري:

وكان عدد من أبناء الساحل الحضرمي يعملون كنواخيذ وبحارة على الأسطول التجاري لآل بازرعة. ولقد عدَّ الباحث محمد علوي باهارون 32 ناخوذة يعملون فقط على أسطول بازرعة التجاري، مع ذكر بلدانهم والسفن التي قادوها[95]، حيث يشكل نواخيذ الديس الشرقية 16 ناخوذة، بنسبة 50% وهي أعلى نسبة، ثم يليهم نواخيذ الحامي، وعددهم 10 نواخيذ، بنسبة 32%، ثم يأتي نواخيذ المكلا والشحر بنسبة 7% تقريبًا لكل منهما، وفي المرتبة الأخيرة نواخيذ بروم، وعددهم 1 بنسبة حوالي 3%، كما هو مبين بالشكل الآتي:

أسباب توقف هذه الصناعة واندثارها:

توقفت صناعة السفن الخشبية في النصف الأول من عام 1965م، للأسباب الآتية:

أما آخر سفينة من الأسطول التجاري الحضرمي ظلت تقاوم من أجل البقاء في ميناء عدن هي سنبوق (السعيد)، وكان آخر ناخوذة عليها هو الناخوذة عبدالله عبدالرحيم حوري من 1967م إلى نوفمبر 1977م، وقد تم غرقه في مياه بحر عدن قبالة جزيرة صيرة فقد صدمته باخرة روسية كبيرة كانت خارجة من الميناء، عندما كان السعيد داخلًا إلى الميناء، ونتج عن هذا الصدام غرق السعيد. وقد لطف الله إذ نجَّى البحارة من موت محقق، وذلك في 27 نوفمبر من عام 1977م.

وبهذه الحادثة أغلقت آخر صفحة من صفحات السفن الشراعية بميناء عدن والمتمثلة في سنبوق السعيد.[97] أما في الساحل الشرقي من جنوب الجزيرة العربية فقد ظلت بعض السفن الخشبية تعمل إلى مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وبحسب آخر التحريات فإن الزعيمة المسماة بـ(الدمغة) كانت تعمل في هذه المدة، وكان الناخوذة عليها المرحوم عبدالعزيز صالح الشقري[98].

المصادر والهوامش:

[1]– أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جعفر وأسماء وأهل سفينتهم (2502- 2503).

[2]– بن عزون، سليمان فرج، هجرة الحضارم إلى عدن (دراسة ميدانية لصلتهم بموطنهم الأصلي وعلاقاتهم الاجتماعية)، بحث منشور في حولية مجلة كلية الآداب – جامعة عدن، العدد (2)، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، نوفمبر 2002م.

[3]– د. أمين علي محمد حسن (مدينة عدن دراسة ديموغرافية تحليلية)، مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والإحصاء ص6، 7.

[4]– باوزير، خالد سالم (ميناء عدن دراسة تاريخية معاصرة) أطروحة دكتوراه، جامعة تونس الأولى، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ، إشراف د. علي المحجوبي، ص4.

[5]– شهاب، حسن صالح (عدن فرضة اليمن)، ط2، ص222.

[6]– البار، محمد علي (عدن لؤلؤة اليمن، ج3)، مكتبة كنوز المعرفة جدة، ص12.

[7]– https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86

[8]– الكعبي، عبدالرحيم غنتاب (صناعة السفن التجارية ..)، مجلة البلقاء للعلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد (8)، العدد (1)، 2001م، ص37.

[9]– البسيري، محفوظ سعد (الدور الإقليمي لمدينة الديس الشرقية في الملاحة البحرية)، مجلة خلفة العدد (الثالث)، مايو 2009م، ص23.

[10]– باهارون، محمد علوي (الشيخ محمد عمر بازرعة ودوره في تجارة المحيط الهندي)، دار الحامي، حضرموت، 2013م، ص49، 50.

[11]– سلطان ناجي (عدن عبر التاريخ )، مجلة الإكليل العددان (الثاني والثالث)، السنة الثانية، 1983م.

[12]– بيانات المديريات وفقًا للتقسيم الإداري لعام 1994م (المركز الوطني للمعلومات – اليمن)، ص17.

[13]– المقدي، عمر عبدالرحمن، فصل في صناعة السفن الخشبية الشراعية، ص3، (بحث مخطوط).

[14]– سلطان ناجي (عدن عبر التاريخ).

[15]– المرجع السابق.

[16]– بيانات المديريات وفقًا للتقسيم الإداري لعام 1994م (المركز الوطني للمعلومات – اليمن)، ص17.

[17]– المرجع السابق، ص5.

[18]– http://golden.news/articles/13980/

[19]– سلطان ناجي (عدن عبر التاريخ).

[20]– عبدالعزيز عبدالله قرنح (مراسلة خاصة).

[21]– آل بازرعة من أعرق الأسر الحضرمية الكريمة، ينتهي نسبها إلى قبيلة الصدف من كندة. هاجر عدد منهم إلى مصر، ومن مآثرهم بمصر (وكالة بالزرعة)، ومن أبرز مآثرهم بعدن مدرسة بازرعة الخيرية بكريتر، وللأسرة دور ملاحي وتجاري في حوض المحيط الهندي عقودًا من الزمن.

[22]– الكلدي، محمد قاسم (السفينة ما قبل المكينة)، ص17.

[23]– المسيو أنطوني بيس Monsieur Antonin Besse، من كبار تجار عدن في عهد الاستعمار البريطاني، من مواليد العام 1877 في مدينة كاركاسون الفرنسية، توفي في 2 يوليو 1951م عن عمر يناهز 74 عامًا.

[24]– الكلدي، محمد قاسم (السفينة ما قبل المكينة).

[25]– لمعرفة مميزات هذه الأخشاب، ومواقع استخدامها في أجزاء السفينة، راجع الفصل الأول من الباب الأول من كتاب (السفينة ما قبل المكينة)، مصدر سابق.

[26]– مقابلة أجراها الباحث مع الوالد المرحوم عمر عوض محروس بتاريخ 15/ 2/ 2010م.

[27]– البرونيات: اسم مسامير خاصة تصنع محليًا، والواحد منها يسمى (بروني)، ويتراوح طول المسمار بين 18 و25 إنش فأكثر، وقطره بين إنش وإنش ونصف، وهذه المسامير تعد أكبر مسامير حديدية تستعمل في السفن. (القاموس البحري، للملاح بدر الكسادي، ص28).

[28]– الهنَّام: هو عود مقدمة السفينة، السمكة: عود مؤخرة السفينة، الهيراب: هو عود بمثابة العمود الفقري للسفينة

[29]– اللواشك: هي أخشاب مستطيلة تثبت فوق الأضلع من الداخل.

[30]– الكلدي، محمد قاسم (السفينة ما قبل المكينة)، ص19.

[31]– ميناء القرن هو أحد موانئ السلطنة القعيطية، يبعد عن مدينة الديس الشرقية حوالي 8 كم.

[32]– مقابلة أجراها الباحث مع المرحوم علي محمد بحاح قبل وفاته سنة 2010م.

[33]– البسيري، محفوظ سعد (الدور الإقليمي لمدينة الديس الشرقية في الملاحة البحرية)، ص23.

[34]– أسرة آل بن ربيد: أسرة آل بن ربيد قدمت من منطقة سيحوت محافظة المهرة إلى الديس الشرقية في القرن السابع عشر الميلادي.

[35]– الكلدي، محمد قاسم (السفينة ما قبل المكينة)، ص13.

[36]– بن ربيد، عوض مبارك وعميران، حسن سالمين (آل بن ربيد والبحر والوشارة)، مجلة شرمة العدد (السابع)، أكتوبر 2018م، ص6.

[37]– بن ربيد، عوض مبارك وعميران، حسن سالمين (وشارة السفن بالديس الشرقية)، ص1.

[38]– الكلدي، محمد قاسم (السفينة ما قبل المكينة)، ص121 إلى 123.

[39]– محروس، محمد عوض (مكانة أهل الديس في الملاحة والتجارة البحرية في ساحل حضرموت)، مجلة خلفة العدد (الثالث) مايو 2009م، ص20.

[40]– المرجع السابق.

[41]– باريسا، عوض محمد، المالك والمدير لوكالة معاملات الشحن والتصدير البحري، المكلا، (مقابلة نشرت في صحيفة الجمهورية، يوم 18/ 8/ 2008م).

[42]– بن ربيد، عوض مبارك وعميران، حسن سالمين (وشارة السفن بالديس الشرقية)، ص3.

[43]– مراسلة مع الأستاذ حسن سالمين عميران بتاريخ 30/ 12/ 2019م.

[44]– عبدالله بلال قام بصناعة السفينة المسماة (هنتارة) على ساحل باسودان بمنطقة المعلا – عدن.

[45]– قائد أنعم العبسي من أشهر صناعته سفينة (القائد)، وشرها على ساحل البس في منطقة المعلا – عدن.

[46]– الكلدي، محمد قاسم، مرجع سابق، ص21.

[47]– شهاب، حسن صالح (أضواء على تاريخ اليمن البحري)، ص33.

[48]– المصدر السابق، ص340.

[49]– محروس، محمد عوض (مكانة أهل الديس في الملاحة والتجارة البحرية في ساحل حضرموت)، ص20.

[50]– الشندة: هي الجدار الخلفي للساعية الذي يميزها عن غيرها من السفن.

[51]– باريسا، عوض محمد، المالك والمدير لوكالة معاملات الشحن والتصدير البحري، المكلا، (مقابلة نشرت في صحيفة الجمهورية، يوم 18/ 8/ 2008م).

[52]– محروس، محمد عوض (مكانة أهل الديس في الملاحة والتجارة)، ص21.

[53]– المرجع السابق، ص21.

[54]– محروس، محمد عوض (البحر في تراث حضرموت)، مجلة آفاق التراث الشعبي العدد (الأول)، يناير – يونيو 2007م، ص73.

[55]– أكحلي، علي محمد سعيد (أنطونـي بيس.. الرجل الأسطـورة..) صحيفة الأيام، الخميس 29 يناير 2009م https://www.alayyam.info/news/3NM84QO0-LGRX2F

[56]– باهارون، محمد علوي (الشيخ بازرعة ودوره في تجارة المحيط الهندي)، ص100، نقلاً عن الكسادي، عادل أحمد (نواخذة من الكويت وحضرموت في رحلات السندباد)، مجلة الساعية، العدد (12) يوليو 2009م، ص9.

[57]– العمري، جميل عبد حمزة (صناعة السفن في الخليج العربي دراسة في الجغرافية التاريخية)، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية، المجلد (8)، العدد (4)، 2009م، ص179 بتصرف.

[58]– باريسا، عوض محمد، المالك والمدير لوكالة معاملات الشحن والتصدير البحري، المكلا، (مقابلة نشرت في صحيفة الجمهورية، يوم 18/ 8/ 2008م).

[59]– سلطان ناجي (عدن عبر التاريخ).

[60]– باهارون، محمد علوي (الشيخ بازرعة ودوره في تجارة المحيط الهندي)، ص94.

[61]– البسيري، محفوظ سعد (الدور الإقليمي لمدينة الديس الشرقية في الملاحة البحرية)، ص23.

[62]– المرجع السابق.

[63]– البسيري، محفوظ سعد (الدور الإقليمي لمدينة الديس الشرقية في الملاحة البحرية)، ص23 بتصرف.

[64]– البسيري، محفوظ سعد، من مقابلة أجراها مع المعلم سعيد عوض بن ربيد قبل وفاته.

[65]– الكيس يعادل 100 كيلو جرام.

[66]– لقاء مع عوض مبارك بن ربيد والشيخ أحمد محمد باوزير بتاريخ 31/ 1/ 2019م.

[67]– البسيري، محفوظ سعد (الدور الإقليمي لمدينة الديس الشرقية في الملاحة البحرية)، ص23.

[68]– بن ربيد، عوض مبارك وعميران، حسن سالمين (وشارة السفن بالديس الشرقية)، ص1.

[69]– البسيري، محفوظ سعد (الدور الإقليمي لمدينة الديس الشرقية في الملاحة البحرية)، ص23.

[70]– بن ربيد، عوض مبارك وعميران، حسن سالمين (وشارة السفن بالديس الشرقية)، ص5.

[71]– البسيري، محفوظ سعد، من مقابلة أجراها مع المعلم سعيد عوض بن ربيد قبل وفاته.

[72]– المقدي، عمر عبدالرحمن، جدول مخطوط لنواخيذ السفن الشراعية.

[73]– الكلدي، محمد قاسم (السفينة ما قبل المكينة)، ص21.

[74]– بن ربيد، عوض مبارك وعميران، حسن سالمين (آل بن ربيد والبحر والوشارة)، ص8.

[75]– البسيري، محفوظ سعد (الدور الإقليمي لمدينة الديس الشرقية في الملاحة البحرية)، ص23.

[76]– بن ربيد، عوض مبارك وعميران، حسن سالمين (آل بن ربيد والبحر والوشارة)، ص8.

[77]– البسيري، محفوظ سعد (الدور الإقليمي لمدينة الديس الشرقية في الملاحة البحرية)، ص23.

[78]– البسيري، محفوظ سعد، من مقابلة أجراها مع المعلم سعيد عوض بن ربيد قبل وفاته.

[79]– البسيري، محفوظ سعد (الدور الإقليمي لمدينة الديس الشرقية في الملاحة البحرية).

[80]– بن ربيد، عوض مبارك وعميران، حسن سالمين (آل بن ربيد والبحر والوشارة).

[81]– البسيري، محفوظ سعد (الدور الإقليمي لمدينة الديس الشرقية في الملاحة البحرية).

[82]– الكلدي، محمد قاسم (السفينة ما قبل المكينة)، ص 21

[83]– بن ربيد، عوض مبارك وعميران، حسن سالمين (آل بن ربيد والبحر والوشارة).

[84]– الكلدي، محمد قاسم (السفينة ما قبل المكينة)، ص21

[85]– المقدي، عمر عبدالرحمن (كشف مخطوط بأسماء عدد من السفن الشراعية ونواخيذها ومالكيها).

[86]– بن ربيد، عوض مبارك وعميران، حسن سالمين (آل بن ربيد والبحر والوشارة).

[87]– الكلدي، محمد قاسم (السفينة ما قبل المكينة)، ص21

[88]– مصدر الإحصاء كتاب (السفينة ما قبل المكينة).

[89]– مصدر الإحصاء كتاب (نواخيذ السفن الشراعية في حضرموت والمهرة).

[90]– مصدر الإحصاء بحث مخطوط للمرحوم عمر عبدالرحمن المقدي.

[91]– محروس، محمد عوض (مكانة أهل الديس في الملاحة والتجارة البحرية في ساحل حضرموت)، ص19.

[92]– محروس، محمد عوض (مكانة أهل الديس في الملاحة والتجارة البحرية في ساحل حضرموت)، ص19.

[93]– الكلدي، محمد قاسم (السفينة ما قبل المكينة)، ص115.

[94]– الكلدي، محمد قاسم (السفينة ما قبل المكينة)، ص115، 116.

[95]– للمزيد من التفاصيل ينظر: باهارون، محمد علوي (الشيخ محمد عمر بازرعة ودوره في تجارة المحيط الهندي، الصفحات من 59 إلى 61).

[96]– الكلدي، محمد قاسم (السفينة ما قبل المكينة)، ص13.

[97]– البسيري، محفوظ سعد (الدور الإقليمي لمدينة الديس الشرقية في الملاحة البحرية)، ص23.

-[98] مراسلة مع الأستاذ حسن سالمين عميران بتاريخ 30/ 12/ 2019م.