محسن علوي أبوبكر باعلوي

مُقَدِّمَة:

الحَمْدُ للهِ خَالقِ السَّمَاء ذاتِ الأبْرَاج، والأرْضِ ذاتِ الفِجَاج، والصَّلاةُ والسَّلامُ على السِّراج الوهَّاج سيِّدِنا مُحمَّد، وعلى أصْحَابهِ مغاوير الهِياج، وآله، وسَائرِ الأزواج.

وبعد: فهذهِ ترجمةٌ لشَيْخِ شُيوخِنا البَحْرِ العَجَّاج، والعَارِض الثَّجَّاج القاضِي عَبْدالقَادِر بنِ سَعيد ابن علي الحَاج، سَمَّيتُها: (الابتهاج بتَرْجمَةِ الشَّيْخِ الفقيه القَاضِي عَبْدِالقَادِرِ ابنِ عَلَي الحَاج)، وأسْألُ اللهَ، أنْ ينفعَ بها الأفرادَ مِنْ عِبادِه، والأفواجَ، إنَّه سَميعٌ قريبٌ مُجيبُ دَعْوَة المُضْطرِّ والمُحْتاج.

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 18 .. ص 75

رابط العدد 18 : اضغط هنا

وهذا أوانُ الشُّرُوعِ في المَقْصُود:

اسْمُهُ:

هو الشَّيخُ الفَاضِلُ القَاضِي عَبْدُالقَادِر بن سَعيد بن مُحمَّد بن أحْمَد بن صَالِح ابن عَلَي الحَاج(1) الحَوْثَري المُوسِطي اليَافِعي.

نَسَبُهُ:

يرجِع نَسَبُ آلِ (ابن علي الحَاج) إلى بيتِ الحَوْثَرَة، والنّسبة إليها: (الحَوْثَري): وهي فخيذة كبيرةٌ مِن المُوسِطة، والمُوسِطة: بطنٌ من قبيلة يَافِع، والنّسبة إليها: المُوسِطي(2)، ويافِع: بطنٌ من حِمير، ومرجعهم إلى (يافِع بن زَيد بن مالك بن زَيد بن رُعَين)، وقد اعتمدنا في نسب يافع على ما أورده اليافعي في (مرآة الزمان)؛ لأنه أدرى به من غيره(3).

والمُوسِطة تشمل فخائذَ عدة، منها: آل ابن علي الحَاج، وآل ابن علي جَابر، وآل النَّقيب، وآل الخُلاقي، وآل العوَّادي، وغيرها(4).

بِلادُ آل ابنِ عَلي الحَاج:

آل (ابن علي الحَاج) أصُولهم من بلاد (يافع) بمحافظة (لحج)، وقريتهم في بلاد (يافع العليا) تسمى (رِيْدَ)(1): بكسر، فسكون، وهي واقعة ضمن حدود بلاد (لبْعُوس).

وأما بلادهم في حضرموت فالشَّيخ عبدالقادر ابن علي الحاج أصله من القرية المُسَمَّاة بـ(سَاحَة ابنِ عَلَي الحَاج)(1) الواقعة بمديرية (القَطِن) من مديريات وادي (حضرموت)، وتقع تحديدًا شرق مدينة (القَطِن)، وتبعد عن وسطها بما مقداره ثلاثة كيلو مترات(5).

مَن اشْتَهَر مِنْ هَذهِ الأُسْرَة:

1- قاضي الدِّيس: الشَّيخ علي بن صَالح بُوبَك ابن علي الحَاج الحَوْثري، كان قاضيًا بالدِّيس في عهد قاضي المُكلا الشَّيخ القاضِي الوَرِع عبدالرَّحمن باشَيْخ في حدود سنة (1339هـ)، وما قاربها، وكانت له صِلةٌ قويَّة بحكَّام الدِّيس القُعيطيين، وله رَدٌ على حُكمٍ للشَّيخ عبدالرَّحمن باشَيْخ في قضيَّة (آل عبدالوَدُود) سنة (1339هـ)، أشرنا إليه في ترجمتنا للقاضي الفقيه عبدالرَّحمن باشَيْخ والمُسَمَّاة بـ(جَني الشَّمارِيخ)، وله أيضًا رسالة في الرَّد على باشَيْخ في قضيَّة حُكم آل كَسَاد، انتهى منها في 4 ربيع الأول سنة 1340هـ، و(بُوبَك) هذه اختصارٌ لكلمة (بو بكر) -أبوبكر.

2- الشَّيخُ الأديبُ الشَّاعر مُحمَّد عَوَض بُوبَك ابن علي الحَاج: ولد ببلاد يافع، وتتلمذ في رباط الغيل على يد السَّيد محسن بن جعفر أبي نُمَي، ثم رحل إلى بلاد يافع، ونشر الدَّعوة والعِلم هناك، وقد ترجمنا له في كتابنا: (مُعْجَم تلامِذَةِ السَّيد مُحسِن أبي نُمَي).

3- الشَّيخ حُسين ابن علي الحَاج إمام جامع عُمر بالمُكلا بعد العلامة السَّيد عبدالله بن محفوظ الحداد، ويُعدُّ الشَّيخ حسين ابن علي الحَاج من تلامِذة قاضي المُكلا الشَّيخ القاضي مُحمَّد بن عبدالله باجُنيد الدَّوْعَني.

4- الشَّاعر ناجِي بن سَعِيد بن حُسَين بن علي الحَاج الحوثري المُوسِطي، من شعراء المُكلا الشَّعبيين المشهورين، وُلِد بساحة ابن علي الحاج بالقطن سنة (1919م)، وتوفي سنة (2007م)(6).

مَوْلدُ الشَّيخِ القَاضِي عَبْدالقَادِر ابن عَلَي الحَاج:

وُلِد رحمه الله سنة 1914م(7) في (سَاحَة ابن عَلَي الحَاج) بمَدِينة القَطِن من مُدن وادي حَضْرَمَوت.

أُخْوَةُ الشَّيخِ عَبْدالقَادِر ابنِ عَلَي الحَاج:

هو أخٌ لثمانية، هو أكبرهم، وترتيبهم كالآتي:

1- الشَّيخ عبدالقَادِر، وهو أكبرهم.

2- جَعْفَر.

3- مُحْسِن.

4- أحْمَد.

5- سَالمِين.

وأربع أخوات(1).

أزْوَاجُ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِر:

كان رحمه اللهُ مِزْواجًا مِطلاقًا، تزوَّجَ -رحمه الله- ثمانيَ نساء، ولم تخلِّف له إلا اثنتان(1):

1- المرأةُ الصَّالِحَة: نُور بنت قَاسِم العَوَّادي؛ وهي المشهورة بالعَوَّادِيَّة، وكانت تكبر الشَّيخ عبدالقادر سِنًا(8)، وأنجبتْ له مُحمَّدًا أكبر أولاده، وفارقها وابنها صغير، والعَوَّاديَّة من أوائل المُعلمات اللاتي قُمن بتدريس الفتيات القرآن، والقراءة، والكتابة، في المُكلا في عهد السَّلطنة القعيطيَّة، وكانت تسكن مع أمها مَرْيَم الحَوْثري في بيت الشَّاطري في طرف الحَارة، في الدّور الأوَّل منه، ويسكن الشَّيخ صَالِح العَامري في الدّورين الثاني والثالث، وتعيش -رحمها الله- على الأُجُور الزَّهيدة التي تحصل عليها من الطالبات(9)، وكانت قبل ذلك تسكن في زاوية داخلية في مسجد بازرعة(10)، ولها جهود عظيمة في دعوة النساء ووعظهن من خلال دروسِ المَوْلد النَّبوي الأسبوعي، أو المَوالد الأخرى التي يُطلب منها إقامتها، أو المناسبات الأخرى كالإسراء والمِعراج(9)، وقد كُرِّمتْ على ذلك قبل سنوات بعد وفاتها، ومنَ النِّساء اللاتي درسنَ عندها أخت الشَّيخ عبدالقادر(8).

توفيت -رحمها الله وأسكنها فسيح جناته- في صَنعاء بتاريخ 20 شعبان سنة (1414هـ)، ودُفنتْ في صَنعاء(9).

2- خديجة بنت مُحسِن البَكري: أنجبت له تسعة أولاد: ستة ذكور، وثلاث بنات(1)، فكل أولاده منها سوى محمد، تُوفيت بأُم القُرى ضُحى الثلاثين من رمضان عام (1436هـ)، وصُلِّي عليها في المسجد الحرام بعد مغرب ليلة العِيد، ودُفنت في مَقبرة المَعْلاة بمكَّة(8).

أوْلادُ الشَّيْخِ عَبْدالقَادِر:

له -رحمه الله- سبعة ذكور، وثلاث إناث، والذكور ترتيبهم كالآتي:

1- الأُستاذ الدُّكتور مُحمَّد: أكبر أولاده، وهو أستاذ القَانون التِّجَاري، والقَانون البَحْري بكليَّة (الشَّريعة والقانون) بجامعة صنعاء، ورئيس الشُّعبة التِّجارية بمحكمة استئناف أمانة العاصِمة، وعضو المحكمة العُليا سابقًا، له مجموعةٌ من المُؤلفات، والأبحاث المنشورة(11).

2- أحْمَد: وُلِد بالخُريبة من بلاد (دَوْعَن)، عندما كان والده قاضيًا بها، والذي سمَّاه بأحمدَ هو الحبيبُ العلَّامة مُصطفى المحضَار، دَرَسَ في كليَّة التربية بعدن، ثم انتقل إلى المملكة السُّعودية، وشَغَلَ هناك وظائفَ عدة.

3- الدُّكتور مَحْمُود: أُستاذ مُساعد في قسم الجراحَة العامَّة في كليَّة الطِب بجامعة عدن، وجراحٌ أساسي في قسم الجراحة في مستشفى الجمهورية التعليمي بعدن سابقًا.

4- حَامِد: أكمل الثانوية بحضرموت، ثم انتقل إلى المملكة السُّعودية، وعَمِل في بيع الذَّهب والمجوهرات.

5- عَبْدالله: تخصَّص في تقنية المُختبرات الطبيَّة، وهو مُدير (مركز الحَاج الطبي) بالشَّرج من مدينة المُكلا، ورئيس قسم التشخيص المُختبري بمؤسسة حضرموت لمكافحة السَّرطان بالمُكلا.

6- عبدالرَّحمن: عليه رحمة الله: صيدلي.

7- الشَّيخ إسْمَاعِيل: أُستاذ مُساعد في قِسمِ الفِقه وأُصوله في الجامعة الإسلامية بـ(منيسوتا)(8).

أوْصَافُهُ وأخْلاقُهُ:

كان -رحمه الله- أبيضَ شديدَ البياض، مُعتدلًا ليس بالسَّمين، ولا بالنَّحيف، ولا بالطَّويل، ولا بالقصِير، نظيفَ الثِّياب، أنيقًا يُحِب النَّظافة(12)، ولا يحِبُّ أحدًا أن يُوسِخَ ثيابَه كالأطفال(13)، ويُحِب الرَّوائح الطَّيبة، يقول العَم عُبود باضُريس: (هو أحسن العلماء في الأناقة).

ويُحِب السَّادة العلويين محبةً عميقةً قويةً أكيدة، حتى إنه ليُقبِّل يدَ الصَّغير منهم(14)، ويُقدِّر الناس، ويُحِب أهلَ العِلم، والفضل ويخصهم بمزيد تقدير.

وكان -رحمه الله- صالحًا مستقيمًا(15) حريصًا على صَلاة الجَماعة حتى في حال مرضه وعُذره(8)، كثيرَ الحَج والعُمرة، أمَّارًا بالمعروف، نهاءً عن المُنكر، لا يهاب في الحق أحدًا، ولا يخافُ في الله لومَة لائِم(16)، يُحِب الزواج كثيرًا(15)، سُنيًا متصوِّفًا، متواضعًا(14)، حادَّ الطَّبع جِدًا، حتى في نظراته عندما ينظر إليك، ولا يحب أحدًا يقوم في حلقة الدَّرس، ولو رأى أحدًا قائمًا سرعان ما يأمره بالقُعود(12)، ويُصِرُّ -رحمه الله- على رأيه لا يميلُ عنه، وكل من عرفه يذكر حِدَّته، وشِدَّته، ومع ذلك فقد كان خَفيفَ الرَّوْح يحب النُّكتة والمزاح مثله مثل الشَّيخ القاضي علي سوَّاد اليافعي، ومن شواهد ذلك أنه كان يحتفظ بمكاتبة الشَّيخ القاضي سعيد بن علي سُلومة أحد طلبة كورس القضَاء الخامس لرئيس المجلس العالي الشَّيخ عبدالله بكير، وكان القاضي سعيد سُلومة قد اشترى حمارًا ينتقل به بين قرى دَوْعَن عندما كان قاضيًا بها، ثم كتَبَ إلى الشَّيخ عبدالله بكير يريد كِرَاءَ الحِمار، فقال في مكاتبته: (أشهد أني حِمارٌ انتقل بين الأيمن والأيسر)، أراد أن يقول: (إني استأجرت حمارًا)(17).

وكان -رحمه الله- شُجاعًا لم يتوقَّف عن الدروس حتى في أيام النظام السَّابق (الحزب)؛ لأنه كان رجلًا معتدلًا مستقيمًا لا علاقة له بالسِّياسة، رَزِينًا لا يحب أن يتكلم عن نفسهِ(16)، يحِب الكُتُب كثيرًا، وله تعلقٌ بها، لا ينفك الكتابُ من يده(12)، ويذكر ابنه الشيخ الفاضل إسماعيل أنه كان يُسميها -يعني الكُتبَ- أولاده.

وصوتُه معتدلٌ هادي، ليس بالجهوري(17)، وقراءته لا بأس بها(12)، وكان ذكيًّا ومن الحكايات التي تدل على ذكائهِ ما أخبرني به تلميذهُ شيخنا القاضِي النَّبيل الشَّيخ سعد باشُكيل نفعنا الله به، قال: زار السُّلطانُ غالب كورسَ القضَاء السَّابع في مَقر دِراستهم بعِمَارة المجلس العالي للقضَاء، فوجدَ طلبةَ الكورس يقرأون مع الشَّيخ عبدالقادر، فقال السُّلطان: ماذا تقرأون؟

فأشَارَ الشَّيخُ عبدالقادر إلى سَعد باشُكيل، وغمزه، وكانوا يقرأون في المواريث، فلمَّا غمزه أخذ الشَّيخُ سعد كتابَ (نَيْلِ المَرَام في تفْسِيرِ آيَات الأحْكَام) للشَّيخ صِدِّيق حسَن خان الهِندي، وقالوا له: نقرأ في تفسير آيات الأحكام، فأخذ الكتاب، وقرأه، وقال: هذا هندي، وفرِحَ بذلك -(لأنَّ السَّلاطين القَعْطة جاؤوا من الهند)- قال الشَّيخ سعد فقلنا له: هو مُقرَّرٌ عندنا.

طَلَبُهُ للعِلْمِ وشُيُوخُهُ:

1- تلَقَّى العِلمَ -رحمه الله- أولًا في مدينة العِلم تَرِيْم، وممن تتلمذ عليهم، وتفقه بهم، وأخذ عنهم هناك: العلَّامة شيخ الرِّباط الحبيب: عبدالله بن عُمر الشَّاطِري التَّريمي وُلِد بتريم سنة (1290هـ)، وتوفي بها سنة (1361هـ)، وقد مكثَ الشَّيخُ عبدالقادر في تريم سنتين(8).

2- ومن شيوخه: العلَّامة الحبيب: عبدالله بن طاهر الحداد القَيْدُوني الدَّوعني: وُلِد بقَيْدُون سنة (1296هـ)، وتوفي بها سنة (1367هـ).

ولكن لا يُدرى أين أخذ عنه، هل كان بقيدون أو بالمُكلا؟

وسألتُ ابنه الشَّيخَ الفاضِل إسماعيل، فأخبرني أنَّ الذي أفاده بذلك هو السَّيد أبوبكر باعقيل.

3- وأخذ كذلك عن العلَّامة الحبيب مُصطفى بن أحمد بن مُحمَّد المحضار القُوَيْري الدَّوعني وُلِد بالقُوَيْرة من بلدان دوعن سنة (1283هـ)، وتوفي بالقويرة سنة (1374هـ).

أخَذَ عنه في حدود سنة (1356هـ)، أو ما قبلها، وله إجازة من الحبيب مصطفى المحضار بتاريخ 17/ 12/ 1356هـ أرسلها له الحبيب مصطفى المحضار أيام دراسة الشَّيخ عبدالقادر في رباط الغيل عند السَّيد محسن أبي نُمَي، أجاز له بشرط الجِدِّ في الطَّلَب، ومُزاحمة الرُّكب، ودعا له بالفتح والعِلم، والتَّعليم، والفهم والتَّفهيم، وسلَّم فيها على أهل الغيل، وخَصَّ منهم السَّيد محسن بن جعفر أبونُمَي(8)، وكان للحبيب مصطفى أثرٌ كبيرٌ على الشَّيخ عبدالقادر، ولمَّا وُلِّي قضَاءَ بلدة الخُريبة كان على مقربةٍ من شيخه مصطفى، وكان يرجع إليه في بعض المُشكلات، وبينهما ودٌ عظيم، ولعل ما ناله من العلم كان بسبب دعائه، وهو الذي سمَّى ابنه أحمد، وكان قد بَشَّر والدَتَه به قبل أن يُولد، وأرسل له طبيبَ السُّلطان القعيطي ليطهِّره (يختن له)، وكان السُّلطان قد أرسل للحبيب مصطفى طبيبًا قبل موته، فامتنع عن مقابلته، وقال: لا أحب أن أرى أصحاب السَّراويل في القُويرة، ولكن اذهبوا به إلى القَاضي ليطهر ابنه، فأُتي به إلى داره في الخريبة على فرس من السُّلطان، أو من السَّيد مصطفى، وكانت زوجة الشَّيخ عبدالقادر، وأخته السِّعد بنت سعيد على اتصال وثيق مع بنات الحبيب مصطفى، وعندما يذهب الشَّيخ عبدالقادر، ويُكلَّف بشيء خارج القُويرة، فإن أسرته تبقى في بيت المحضار، وتمكث الأيام عند بنات السَّيد مصطفى، ولأخته السِّعد قصائد في مدح الحبيب مصطفى، وفي مدح القُويرة، ما زال بعض السَّادة المحاضير يذكرونها إلى زمن قريب، من ذلك قولها الذي يُردد في البيت كثيرًا(8):

| كمْ في القُوَيرة مِن نِعَمْ | والهَيْج فِيهَا مفدمْ |

3- العلَّامة السَّيد محسن بن جعفر أبونُمَي: مفتي السَّاحل، وشيخ رباط الغيل، وُلد بالغيل سنة (1306هـ)، وتخرَّج بالفقيه مُحمَّد بن عمر ابن سِلْم، وتوفي بالغيل سنة (1379هـ).

أخذ الشَّيخ عبدالقادر عن السَّيد محسن مرتين: الأولى: عندما كان طالبًا برباط الغيل، سنة (1357هـ)، في دفعة: مُسلَّم المَهْري، وأبي بكر بن الشَّيخ محمد بن عبدالله بلَّحَيْد باوزير، وسعيد بن عوض عُمَيران، وسالم أحمد باصادق، وصالح باقُمري، وسعيد عبدالرَّحيم بامَخْرَمة إمام الجامع الكبير بجبوتي، (ت 1977م)، وكان الشيخ عبدالقادر يتسلَّم حينها إعانة قدرها روبية، كزميله مسلم المهري، بينما البقية يتسلمون آنة لكل واحد.

والثانية: عندما التحق الشيخ عبدالقادر بعد ذلك بكورس القضاء الثاني عند السَّيد محسن بن جعفر أبي نُمي أيضًا سنة (1363هـ/ 1944م) مع كلٍّ من العلَّامة السَّيد عبدالله بن محفوظ الحدَّاد، والشَّيخين ابني بامَخْرَمَة: أحمد بن عَوَض، وسالم بن محمَّد، والشَّيخ سَالمين بن سالم بن سُرور الشِّحري، وتخرَّج من الكورس مع زملائه سنة (1365هـ/ 1946م)، وقد ترجمنا للشَّيخ عبدالقادر في كتابنا: (مُعْجَم تلامِذَةِ السَّيد مُحسِن أبي نُمَي).

4- الشَّيخ أحْمَد بن مُحمَّد باغوْزة: وُلِد بغيل باوزير سنة (1309هـ)، وتخرَّج بالفقيه ابن سِلْم، وتوفي سنة (1398هـ)، أخذ عنه الشَّيخ عبدالقادر برباط الغيل سنة (1357هـ).

5- الشَّيخ محمد بن عبدالله بلَّحَيْد باوزير: وُلد بالغيل، وتخرَّج بالفقيه ابن سِلم، وتوفي بالمكلا سنة (1372هـ)، أخذ عنه الشيخ عبدالقادر برباط الغيل سنة (1357هـ)، وابنه أبوبكر بلحيد من دفعة الشيخ عبدالقادر.

الوَظَائِفُ والأعْمَالُ:

تولَّى -رحمه الله- وظائفَ عدَّة، منها:

1- الإمَامَة والخَطَابَة:

وُلِّي -رحمه الله- الإمامة في مساجدَ عدَّة، منها:

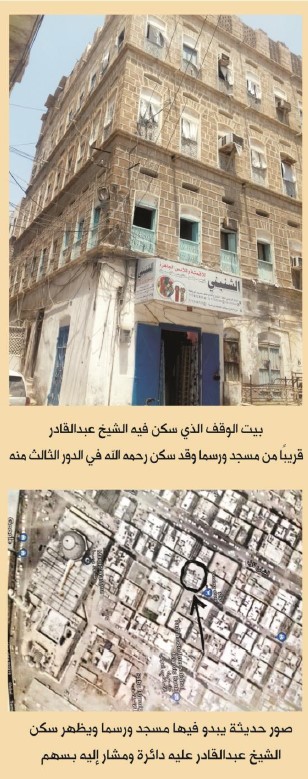

أ- مسجد (بازَرْعة) بحي السَّلام بالمُكلا، وهذا عندما كان ساكنًا بحي السَّلام.

ب- ووُلِّي -رحمه الله- كذلك إمامة مسجد (وُرْسَمَا) وخطابته بالشَّرج في حدود سنة (1967م)، وفي كيفية توليه إمامة مسجد (ورسَمَا) وخطابته قصة أخبرني بها الشَّيخ الفاضِل عُمر باقُمري، قال: (كان الناس أولًا يجلسون العصر في الكثيب القريب من ورسما، وإذا أذن المغرب صلوا على السِّيف، فقال الناس للتاجر الصومالي ورسما، -وكان ممن يجلس العصر على الكثيب-: لو تبني للناس مسجدًا في هذا الموقع يصلون فيه، فاستحسن الفكرة، وبنى المسجد، وبعد بنائه تولى المسجد جماعة من الوهابية، ولم يقدر الحبايب على أن يخرجوهم منه، ففكروا فيمن يخرجهم، فلم يجدوا غير الشَّيخ عبدالقادر ابن علي الحاج لشدَّته وشجاعته، فقالوا له: سنعطيك المسجد مع السَّكن، بشرط أن تخرج الجماعة، فالتقى بهم، وقال لهم: إن تريدوا القوَّة فسنخرجكم بالقوة، وإن تريدوا النقاش، ناقشناكم، وإن تريدوا أن تخرجوا بالمعروف، فاخرجوا بالمعروف، فاختاروا أن ينسحبوا بسَلام)، فتولى الشَّيخ عبدالقادر إمامة المسجد وخطابته، مع عمارته بالدروس والوعظ، وسكن في بيت قريب من المسجد موقوف عليه(17).

وتولى -رحمه الله- تدريس طلبة كورس القضاء السَّابع، وهو إمام بهذا المسجد (1967-1968م)، وسكن في بيت وقف على المسجد في الجهة الشِّمالية للمسجد في الدور الثالث(1)، ولما سافر للعمرة في رمضان سنة (1969م)، حل محله في الإمامة السَّيد القاضي حسين أحمد مديحج، وكان وقتها عضوًا بمحكمة الاستئناف بالمكلا، مع شيخنا القاضي سعد بن سالم باشكيل، وكان وقتها قاضيًا بالمحكمة الابتدائية بالمكلا، وكان –أي شيخنا سعد باشكيل- يأخذ مقامين في صلاة التراويح، كما أخبرني هو بذلك.

إلا أنَّ الشَّيخ عبدالقادر -رحمه الله- كان يذهب في كل سنة للحج يحج للناس، وكذا للعمرة في رمضان، فأراد بعضهم أن يخرجه من المسجد بسبب ذلك، فأمر محافظ حضرموت حينها صَالح مُنصَّر السِّييلي الجهة الخاصة بشؤون المساجد بتعيين صالح محسن اليافعي -وهو خال المحافظ- إمامًا في مسجد ورسما، ولمَّا جاء الشَّيخ عبدالقادر من الحَج، وجَدَ بديله في المسجد، فحاول في استرجاع نفسه، فلم ينجح(16).

ج- تَوَلِّيه إمَامَة جَامِع الشَّرج وخطابَته:

لمَّا خرج -رحمه الله- من إمامة ورسما، سَمِع بذلك القائمون على جامع الشَّرج، فوجدوها فُرصة لاستقدامه إلى الجامع؛ لأنهم كانوا يريدون استبدال إمامه وهو السَّيد محمد بافقيه، فتمَّ الأمر، ووُلِّي الشَّيخ عبدالقادر إمامة جامع الشَّرج وخطابته(16)، والظن أن تعيينه في جامع الشَّرج كان في حدود (1973م)، واستمر مدة فيه؛ لكنه اختلف مع القائمين على المسجد كبِلْحِمَر، ومن معه بسبب أنه كان يتأخَّر عن المحراب إلى موضع المَرْوَحة في أيام الحَرّ، مما يؤدي إلى إلغاء الصَّف الأول، فتنازعوا معه، وكان شديدًا، لا يميل عن رأيه، فشكوا به عند مدير شؤون المساجد السَّيد علي مديحج؛ لكنه أيَّده في فعله هذا، ونصحهم بأنهم لن يجدوا مثله في العلم، فاستمر فيه، واستمروا في منازعتهم، وأقاموا لهم جماعة أخرى، ومنهم من ذهب إلى مسجد المنقد(16).

وكانت خطَبُهُ مختصرة لا يطيلها(16)، ويتطرق في خطبه للقضايا الاجتماعيَّة، والأخلاق، وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(1)، وكان آخر خطبة خطبها في الجامع هي التي تكلَّم فيها عن الاختلاط الواقع بين النساء والرجال في العَيْقَة، فقال أصحاب الجبهة القوميَّة لابنه محمود: الأفضل أن يسافر، حتى لا يُؤذى، فسافر إلى جِدَّة، واستقر بها سنة (1980م)(1).

وقد خلفه في إمامة جامع الشَّرج وخطابته السَّيد العلَّامة القاضي حسين بن محمد بن الشَّيخ أبي بكر في سنة (1980م).

د- وولي الإمامة والخطابة في بعض مساجد مدينة جِدَّة، منها: (مسجد حي المحروقات) بحي السَّبيل، أمَّ فيه عام (1404هـ)، ولعله أول مسجد أمَّ فيه في جدة، فإنه استقر بالحجاز سنة (1400هـ)، ثم انتقل إلى (جامع الشَّيخ فرج يُسر) بجوار مقبرة الأسَد في حي باب مكة بجدة القديمة، وبقي على إمامته، وخطابته إلى أن أقعده المرض، وقد تمَّ هدم المسجد، وملحقاته قبل سنوات، وأقيم مكانه مسجد وسوق الشعلة(8).

– وأخبرني الشَّيخ عبود باضريس أنه التقى به في مسجد (ابن محفوظ) في جدَّة عند البنك القديم الذي هدمه ابن محفوظ، وبنى مكانه مسجدًا.

– وخطب مرة في مسجد في جدة لبعض آل الحداد اسمه طه بن علي، أو علي بن طه، حَضَرَ للصلاة فأمره أن يخطب بالناس، وهذا المسجد هو الآن جامع الكندرة، بجنب سوق الذهب(15).

2- القَضَاء:

بعد ما تخرَّج الشَّيخ عبدالقادر ابن علي الحاج من كورس القضاء الثاني تدرَّب على القضاء في (المجلس العالي للقضاء) بالمُكلا عند الشَّيخ القاضي محمد بن عبدالله باجُنيد، ثم تدرَّب في المحكمة الابتدائية (محكمة اللواء) عند قاضيها الشَّيخ عبدالله بن عوض بامطرف الغيلي سنة (1366هـ/ 1947م)، وتوظَّف قاضيًا بتاريخ 11/ 7/ 1947م.

ووُلِّي القضَاء بـ(لواء حَجَر -بلدة مِحْمِدة-)، وكذا قضاء (عَمِد وحريضة).

والقضاء بلواء المكلا سنة (1375هـ)، و(1376هـ/ 1956م)، ومحكمة اللواء تسمى بـ(المحكمة الابتدائية) وموقعها في حي الشهيد خالد في عمارة المجلس العالي نفسها في الدور الأول منها، وهي تحكم في جميع القضايا إلا القتل، ويكون فيها قاضٍ واحد.

وولي القضاء بـ(لواء شِبام) سنة (1957م)، وشارك في مؤتمر القُضاة الثالث المنعقد في المكلا سنة (1377هـ) بصفته قاضي لواء شِبام، كما سيأتي.

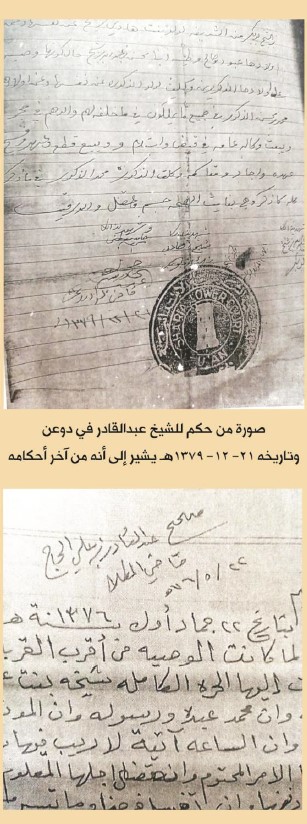

ثم وُلِّي القضاء بـ(لواء دوعن) مرتين، وكان سنة (1379- 1380هـ) قاضيًا بدوعن، وخرَجَ من القضَاء سنة (1380هـ/ 1961م)، بسبب بعض المشاكل التي حصلت له بدوعن من المتنفذين الذين يرون أن القضاء يتعارض مع مصالحهم.

وكان قضاء دوعن هو آخر عهده بالقضاء، وقد خَرَجت (نقلة القُضاة) في رمضان سنة (1380هـ/ 1961م) بتحويله من دوعن إلى اللواء الغربي -حورة وما يتبعها- على أن يكون كل قاض في مقر عمله بتاريخ (15 شوال 1380هـ- 1/ 4/ 1961م)(8)، إلا أن الشَّيخ عبدالقادر قدَّم استقالته من القضاء، مع أنه لو لم يقدم استقالته لكان بإمكانه أن يبقى في سلك القضاء وإن لم يتولَّ القضاء، كأن يكون عضوًا بالمجلس العالي، كحال الشَّيخ القاضي سَالمِين بن سُرور، والذي أثيرت حوله بعض المشاكل، فرفض الشَّيخ عبدالله بكير محاكمة قضاته الذين لم يثبت عنهم سوى النزاهة، وقد أحيل الشَّيخ سالمين إلى العمل بالمجلس العالي، والشَّيخ سالمين هو الذي خَلَفَ الشَّيخ عبدالقادر على قضاء دوعن سنة (1961م)، وأما اللواء الغربي فتمَّ تحويل الشَّيخ القاضي أحمد بن عوض بامخرمة من محكمة الاستئناف إليه، بدلًا عن الشَّيخ عبدالقادر، وقد تناولت صحيفة (الرائد) قضية استقالة الشَّيخ عبدالقادر، فقد جاء في العدد (26) الصادر في (2/ 11/ 1380هـ- 17/ 4/ 1961م) ما نصه: (جاءنا من مراسلنا في الدوائر القضَائيَّة أنَّ فضيلة القاضي عبدالقادر ابن علي الحَاج الذي أُحيل مؤخرًا إلى اللواء الغربي من لواء دوعن قد تقدَّم باستقالته من العمل في الجهاز القضَائي بعد أن ينال إجازته القانونية، وقال المراسل: بأنَّ هناك احتمالًا بأن يُقبل طلب القاضي ابن علي الحَاج بعد أن يُعطى هذه الإجازة، وربما استبدل طلبه هذا بالإحالة إلى المعاش)اهـ.

من الحوادث التي وقَعَتْ للشَّيخ عبدالقادر في أثناء قضائه تلك الواقعة التي حصلت له في لواء (حَجَر)، ومجملها أنه جاء إليه أحد كبار رجال السَّلطنة، ويقال: إنه نائب السَّلطنة، ومعه رجل وجارية كان لها زوجٌ غائب، وطلب من القاضي عبدالقادر أن يعقد للرَّجل على الجارية، فبيَّن له عدم جواز ذلك، فأصرَّ النائب، وألح في ذلك، ولما امتنع القاضي عبدالقادر من تلبية طلبه، أخذه الغضب فخلع نعله، كأنه يريد ضربه بها، فما كان من القاضي عبدالقادر إلا أن رفع سلاحه وأطلقَ عليه الرَّصَاص في رجله إلى أن سَلَّم الرَّجل وسَكن، ثم قال الشَّيخ القاضي للحاضرين: سلَّمتُ نفسي وأنا مُحكِّم الشَّيخ عبدالله بكير الذي هو رئيس القضاة في المكلا، فأخذوه إليه، ولكن الشَّيخ عبدالله بكير أطلق سراحه، ومرَّر صنيعه مع ذلك النائب الذي حاول إهانة القضاء، وكان الشيخ عبدالله بكير صارمًا مع كل من يريد النَّيل من القضاء، أو إهانته، وقد أخبرني بهذه الواقعة الشَّيخ الفاضِل عُمر باقُمري، وذكَرَ لي أنه الوحيد الذي يعلمها، وأن الذي أخبره بذلك هو شيخه العلَّامة خاتمة المُفتين السَّيد عبدالله بن محفوظ الحداد المتوفى سنة (1417هـ).

3- التَّدْريس:

– درَّس -رحمه الله- في مسجد (وُرْسَما) بالشَّرج جملة من كتب الفقه بعد العصر، وما بين أذان العشاء والإقامة، منها: (متن أبي شُجاع)، و(ابن قاسِم على أبي شُجاع)، و(المُقَدّمَة الحَضْرَميَّة)، و(الزُّبَد)، و(المِنْهَاج)(16)، ويجلس على الأرض لا على كرسي.

– ودرَّس كذلك في (جامع الشَّرج) بعد العصر في (رياض الصَّالحين). وبعد أذان العشاء: في كتب الفقه، وكان جامع الشَّرج به معمورًا(12).

– والقاضي عبدالقادر ابن علي الحَاج هو الذي تولَّى تدريس كُورس القضَاء السَّابع، وهو كُورس القضَاء القعيطي الأخير، وبدأت الدراسة في الكُورس في 5/ 1967م، وطلبة الكورس خمسة هم: أحمد بن محمَّد عَيْدِيد، وسعد بن سالم باشُكيل، وعيدروس بن عُمر العَيْدرُوس، وعبدالرَّحمن بن عُمر باعبَّاد، وعبدالله بن عثمان السَّقَّاف(17).

وأخبرني شيخُنا القاضي النَّبيل سعد باشُكيل -نفع الله به- أن الشَّيخ عبدالقادر درَّسهم في كُورس القضَاء: (مجمُوعة القضَاء للسَّيد محسن أبي نُمَي)، و(شرح عِمَاد الرِّضا ببيان آداب القضَاء) للشَّيخ عبدالرؤوف المناوي، و(تكمِلة زُبدة الحديث في فقه المواريث) للسَّيد محمد بن سالم بن حفيظ، ثم (فتُوحات الباعث شرح تقرير المباحث للسَّيد أبي بكر ابن شِهاب)، و(إعانَة الطَّالبين) لبكري شَطَا، وقراءات في (مِنْهَاج الطَّالبين) للإمام النَّووي، مع شرحِهِ من (تُحْفَة المُحتَاج) للفقيه ابن حَجَر، والبيوع من (التُّحفة)، و(نَيْل المَرام بتفسِيرِ آيات الأحْكام) للشَّيخ صدِّيق حسن خان القِنَّوجي.

وكانت دِراستهم في عِمَارة المجلس العالي، في الغُرفة القبليَّة، ثم لمَّا فَجَّرت الجبهة القومية بوابة المجلس العالي في أواخر سنة (1968م)، تحولوا إلى مسجد الرَّوضة (البناية القديمة) في الناحية البحريَّة عند آخر سارية إلى جهة البحر، والدراسة من السَّاعة الثامنة صباحًا إلى الظهر، يدرسون خمس حصص، وقد أُعطي لهم مفتاح البوابة الشَّرقية للمسجد من جهة الحمَّامات، وكان إمام الرَّوضة حينها السَّيد حفيظ المَقْدِي، ومكثوا في مسجد الرَّوضة إلى أن تمَّ إصلاح بناية المجلس العالي، وذلك نحو شهرين، عادوا بعدها إلى بناية المجلس العالي، ولمَّا كانوا في مسجد الرَّوضة أراد الشَّيخ عبدالقادر أن يدرسهم كتابًا في التَّصوف -لعله الرِّسالة القُشَيريَّة- وشَرَع فيه؛ فأخبر بعضُ طلبته وهو عبدالرَّحمن عمر باعبَّاد -وفيه تَوَهُّب- السَّيدَ عبدالله الحداد رئيس المجلس العالي بذلك، فقال للشَّيخ عبدالقادر: لا تقرأه عليهم، بغيناهم قضاة(17).

– وعندما سافر الشَّيخ عبدالقادر إلى جِدة كانت له دروسٌ في (جامع الشَّيخ فَرَج يُسر) صاحب الكثير من الأربطة والأوقاف بالحِجاز، وكان له مجلس في هذا الجامع بين أذان العِشاء والإقامة يُجيب فيه عن أسئلة المستفتين، واستمر على ذلك سنوات إلى أن أقعده المرض(8).

4- المُشَارَكَةُ في عُضْويَّة بعضِ اللِّجَان:

أ- اختير -رحمه الله- ليكون عضوًا في (لِجنة الشُّؤون الدِّينيَّة)، وهي بمثابة هيئة علماء السَّلطنة القعيطية، وكان عضوًا فيها في سنة (1381هـ/ 1962م)، بعد خروجه من القضَاء، وكان معه في اللجنة جماعة، منهم: السيد العلامة عبدالله بن محفوظ الحداد، والسيد حسين بن محمد الشيخ أبي بكر، والسيد علي بن محمد بن يحيى، والشيخ القاضي محفوظ المصلي، والشيخ مبارك بن سالم الجوهي.

ب- واختير في (لِجنة تصحيح امتحانات كُورس القضَاء الخامس)، وهذه اللجنة تضم كلًا من شيخه السَّيد محسن بن جعفر أبي نُمَي، والشَّيخ القاضي محفوظ المُصلِّي عضو المجلس العالي، والقاضي السَّيد حسين بن الشَّيخ أبي بكر، وذلك في 9/ 10/ 1375هـ في أثناء ولاية الشَّيخ عبدالقادر قضَاء لواء المُكلا.

ج- وكان هو المُصحح لامتحانات طلبة كُورس القضَاء السَّابع(17).

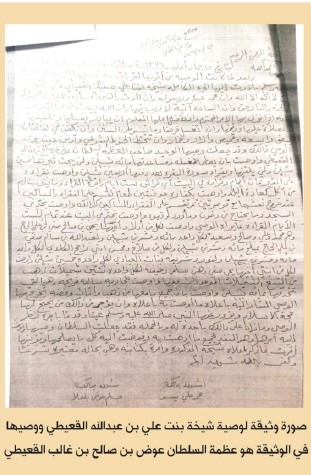

د- وشارك في أعمال مؤتمر القضاء الثالث المنعقد في المدة من 1/ 6/ 1377هـ- 22/ 12/ 1957م، إلى 11/ 6/ 1377هـ- 1/ 1/ 1958م، وألقى به محاضرةً في أول يوم منه، وهو يوم الأحد 1/ 6/ 1377هـ، في تمام السَّاعة العاشرة صباحًا، بصفته قاضي لواء شِبام حينها، وكان مُقرَّرًا أن يُلقي كل قاضي لواء محاضرة به، وتكلم الشَّيخ عبدالقادر في محاضرته عن (مشَاكِل ومُقترحَات القضَاء بلواء شِبام)، وحَضَرَ المُحاضرة عظمةُ السُّلطان، وسعادة المُستشار المُقيم، ومعالي وزير السَّلطنة، وأعضاء مجلس الدَّولة، والقُضاة، وتلامذة كُورس القضَاء السَّادس، والمحامون، ونوقشت المحاضرة من قِبل قُضاة السَّلطنة القُعيطيَّة في السَّاعة السَّادسة ليلًا من اليوم نفسه.

5- الإصْلاحُ بينَ النَّاس:

وكان -رحمه الله- يقوم بالإصلاح بين الناس من أهل المكلا في بيته، وكذا أهل القطن الذين يقدمون عليه لحل المنازعات بينهم بحكم خبرته في القضَاء، ولمعرفتهم به(1).

سَفرُهُ إلى الحِجَاز:

سَبقَ أنَّ الشَّيخ عبدالقادر خَطَب خطبة في مسجد جامع الشَّرج تكلَّم فيها عن الاختلاط الواقع بين الرِّجال والنِّساء في العَيْقَة، لعلَّ ذلك كان في أيام العِيد، فقال أصحابُ الجبهة القوميَّة لابنه محمود: الأفضل أن يسافر، حتى لا يُؤذى، فرَحَل الشَّيخ عبدالقادر إلى الحِجاز سنة (1980م)، بقصد الحج، لكنه استقر هذه المرة في مدينة جِدة، ولم يعُد إلى بلدته المُكلا، بل تديّر جِدة، وولي الإمامة ببعض مساجدها.

تلاميذُ الشَّيخِ عبْدالقَادر ابن عَلَي الحَاج:

تلامذة كُورس القضَاء السَّابع، وهم خمسة طلاب هم:

1- شيخنا المُؤرخ القاضي النَّبيل: سعد بن سالم باشُكيل:

ولي القضاء بالمُكلا، ورَيدة المعارة، والخُريبة، وشِبام، وغيرها.

2- السَّيد القاضي أحْمَد بن مُحمَّد عَيْديد:

ولي القضَاء بالمُكلا، والدِّيس والحامي، ودوعن، (ت 1432هـ).

3- السَّيد عيدروس بن عُمر العَيْدَروس:

ولي القضَاء بشِبام.

4- عبدالرَّحمن بن عُمر باعبَّاد:

ولي القضَاء بالمُكلا، وشِبام، وغيرهما.

5- السَّيد عبدالله بن مُحمَّد السَّقَّاف.

6- ومن أبرز طلابه: الشَّيخ عُمر باقُمْري صاحب (شَرْحِ المِنْهَاج):

أخبرني أنه أخَذَ عنه شرح (المُقَدّمَة الحَضْرَميَّة)، وشرح (متن أبي شُجَاع)، وشرح (ابن قاسِم على أبي شُجاع)، وشرح (الزُّبَد)؛ لكنه لم يكمله أي الزُّبد، وكل ذلك بعد العصر في مسجد (ورسَما)، في الوقت الذي كان يُدرِّس فيه طلبة كورس القضَاء في الصَّباح، وذكَرَ لي أنه نَصَحَه أن يدرسَ القضَاء مع طلبة الكورس السَّابع، وأنه إذا انضم إليهم سيحصل على مبلغ قدره (200) شلن شهريًا، لكنه رفض بسبب نصيحة شيخه سَعِيد باوزير بعدم دخول القضَاء.

7- عَوَض باصَبرِة العَكْبري:

أخَذَ عنه شرح (الزُّبَد) كاملًا، وهو من المتقدمين في الأخذ عنه قبل الشَّيخ عُمر باقُمري(16).

8- الشَّيخ عبُود باضُرَيْس:

حضَرَ دروسه في بعض الكتب الفقهيَّة في مسجد ورسَما بعد العصر، ثم في مسجد جامع الشَّرج.

9- أحْمَد سَالمِين باقُمْري:

أخذ عنه في مسجد ورسما، وذكر لي أنه قرأ عليه كتابًا، عندما كان طالبًا بالثانوية، قال: كنت أقرأ من الكتاب والشَّيخ عبدالقادر ابن علي الحَاج يفسِّرُ للناس في مسجد ورسما، لكنه لا يتذكر اسم هذا الكتاب الآن، وأحمد باقمري هو من طلبة الشَّيخ القاضي محمد باجنيد أيضًا، قرأ عليه المقدمة الحضرمية؛ إلا أنه لم يستمر في درب العلم؛ بل اشتغل بغيره.

10- ومن طلبته بالحِجاز: السَّيد أبوبكر باعَقِيل:

فقد أخبرني أنه قرأ عليه في جِدة (المُختَصَرَ اللَّطيف)، وقال: مكثتُ عنده سنة ونصف السَّنة، أو سنتين، قال: وكان يحضر درسه ما بين خمسين رجلًا إلى المئتين، وقال أيضًا: (وله مجموعة كبيرة من الطَّلاب في الحِجاز).

أصْدِقَاؤُهُ:

1- من أصدقاء الشَّيخ عبدالقادر زميلُ دراسته السَّيد العلَّامة خاتمة المفتين: عبدالله بن محفوظ الحداد، كان دائم الزيارة له في بيته بالمكلا(14).

2- والشَّيخ سَعِيد جَان، (ت 1375هـ)(1).

3- الشَّيخ صَالح بن محمَّد العامري(1).

4- العلامة السَّيد علي بن محمَّد مُديحج(1).

5- وفي جدة كان من أعز أصدقائه السَّيد عبدالله الصَّادق الحبشي، كان الشَّيخ عبدالقادر يتردد عليه كثيرًا في باعبود بالكندرة(15).

6- والعلامة السَّيد القاضي محمد رشاد البيتي (ت 1338هـ).

7- والسَّيد العلامة محمَّد بن أحمد الشَّاطري (ت 1422هـ):

كان من أعز أصدقائه بجِدة، ولمَّا أُصيب الشَّيخ عبدالقادر بجلطة أثرت في صِحته ترك الإمامة؛ لكنه لم ينقطع عن مجالس العِلم والمذاكرة، ومنها المجلس الأسبوعي الذي كان يقيمه السَّيد محمد بن أحمد الشَّاطري في بيته، وكان -رحمه الله- يجل الشَّيخَ عبدالقادر ويقدِّره، ولمَّا مرض الشَّيخ عبدالقادر وأصيب بجلطة أخرى ألزمته الفراش كان السَّيد محمد الشَّاطري يأتي إلى بيته لعيادته(8).

8- ومن أصدقاء الشَّيخ عبدالقادر: السَّيد حامد بن أبوبكر بن حسين المحضار نزيل جِدة، ووزير السَّلطنة القعيطيَّة سابقًا، فقد كان الشَّيخ عبدالقادر يصلي الجمعة عندهم في بلدة (القُويرة)، يأتي إليها من (الخُرَيبة)، وذلك عندما كان قاضيًا ببلدة (الخُريبة)، وكان للسَّيد حامد مجلسٌ في (جِدة) حافل بالعلماء والأدباء، كان الشَّيخ عبدالقادر يحرص عليه، وقد سار أبناؤه على نهجه إلى اليوم لهم مجلس يعقد في كل جمعة(8).

9- ومن المجالس التي كان الشَّيخ عبدالقادر يحرص عليها كذلك المجلس الذي في بيت آل باسِنْدوَة بجِدة(8).

المكانَةُ العِلميَّة والثَّناءُ عليه:

1- قال العلَّامة القاضي السَّيد حسين بن محمد مُديحج عن الشَّيخ عبدالقادر:

(فقيه عالم قاضٍ سُنِّي متصوِّفٌ خفيفُ الرّوح متواضع، يحِبُّ السَّادة العلويين)(19).

2- وقال فيه تلميذه شيخنا القاضي سعد باشُكيل: (رجلٌ عالمٌ متواضع مُطَّلع، عنده مَلَكةٌ في الفِقه، والنَّحو، قويٌّ في اللغة، صوته هادي، يقدِّر النَّاس، ويحِبُّ أهلَ البيت كثيرًا)(20).

3- وقال عنه تلميذه الشَّيخ العلَّامة عُمر باقُمْري: (العلَّامة عبدالقادر بن سَعِيد بن علي الحَاج النَّحوي، الأُصُولي، المُحقِّق المُدقِّق، الشُّجاع البَطَل، لا يخافُ في اللهِ لومَةَ لائِم، يقولُ الحقَّ ولو كان مُرًّا)(21).

4- ومما يدل على مكانته العِلميَّة اختياره لتدريس طلبة كُورس القضَاء السَّابع، وشاركه في التَّدريس الشَّيخ أحمد بادُحْمَان خرِّيج الأزهر، لكن طلبة الكورس شعروا بضعف بادُحمان في الفِقه، فانتقدوه خصوصًا سعد باشُكيل، وأحمد عيديد، وجاءت مرَّة مسألة (قراءة الفاتحة في غير مكانها)، -وهي التي لها يُسجد للسَّهو- فسألوه: كيف ذلك؟

أي ما المُراد بقراءة الفاتحة في غير مكانها؟

فقامَ وقرأ نصفَ الفاتحة، ثم تأخَّرَ من مكانه، وقرأ النِّصف الثاني، فاشتكوا منه، ومن تدريسه الفِقه واللغة، ورُفِعتْ الشَّكوى لرئيس المجلس العالي السَّيد عبدالله بن محفوظ الحداد، فقَدِم الشَّيخ بادحمان على الحداد، وقَدِم طلبة الكورس، وحضَرَ الجلسة الشَّيخ عبدالقادر ابن علي الحاج، فعاتبَ السَّيد الحدادُ الشَّيخَ بادحمان بأنه لم يَدْرس التُّحفة، واقترح الحداد أن يُدرِّس بادحمان الأمور السَّهلة، وتُوكل الأمور الصَّعبة للشَّيخ عبدالقادر(17).

وذَكَرَ لي السَّيد أبوبكر باعقيل واقعة حصلت في بيت يحيى العَيْدرُوس بالكندرة بجِدة في أحد مجالس السَّيد محمد بن أحمد الشَّاطري، وهي: (أنهم توقفوا في مسألة فقهيَّة مُعقَّدة تتعلق بالقضَاء، وصَمَتَ جميع الحاضرين، فقال السَّيد الشَّاطري: من يعرف هذه القضية؟

فلم يُجبه أحدٌ، ثم قال: أين الشَّيخ عبدالقادر؟ فقال: نعم، وكان جالسًا بين الحضور، فقال له: تعالى هنا، وأجلسه بجنبه، فقام الشَّيخ عبدالقادر وشَرَح المسألة شرحًا تفصيليًا).

آخر الأيام والوَفَاةُ:

وفي آخر أيامه انتقل -رحمه الله- إلى مدينةِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، وذلك قبل موتهِ بأربعة أشهر، وبقي هناك إلى أن وافاهُ حلولُ الأجلِ في السَّابع من ذي الحِّجة سنة (1420هـ)، وصُلِّي عليه في المسجد النَّبوي، وأمهم إمام المسجد النَّبوي ودُفن بالبقيع في جهة قبر سَيِّدنا عثمان(8)، رَحِمَهُ اللهُ رَحْمَةَ أوليائِهِ أهلِ الإيمَان، وأسكَنَهُ فَسِيحَ الجِنَان، والحَمْدُ للهِ الكرِيمِ الرَّحْمَن، المَالك الدَّيان، وصَلَّى اللهُ علَى سَيِّدِ وَلَدِ عَدنان، وعلَى آلهِ الطَّاهرين، وصَحْبهِ الأعيان، والتَّابعين لهم بإحسانٍ ما تعاقبَ المَلَوَان.

مُحْسِنُ بنُ عَلَوي بن أبي بَكْر باعَلَوي

الهوامش:

(1) إفادة من ابنه عبدالله.

(2) ينظر: الموسوعة اليافعية، (12/ 324 و350).

(3) ينظر: مرآة الجنان لليافعي، (3/ 119)، وتاج العروس للزبيدي، (22/ 430).

(4) ينظر: تاريخ حضرموت السياسي للبكري، ص148، والموسوعة اليافعية، (12/ 324).

(5) ينظر: الموسوعة اليافعية، (12/ 353).

(6) المصدر السابق (12/ 737).

(7) على ما جاء في جواز سفره، والذي تفضل بإرسال صورة منه ابنه الفاضل الشيخ إسماعيل.

(8) إفادة من ابنه الفاضل الشيخ إسماعيل.

(9) إفادة من ابنه الأستاذ الدكتور محمد.

(10) ينظر: الموسوعة اليافعية، (12/ 768).

(11) إفادة من ابنيه الفاضلين: الشيخ إسماعيل، والدكتور محمد.

(12) إفادة من الشيخ عبود باضريس.

(13) إفادة من أحمد سالمين باقمري.

(14) إفادة من القاضي السيد حسين بن محمد مديحج.

(15) إفادة من السيد محمد عبدالقادر الحبشي.

(16) إفادة من الشيخ الفاضل: عمر باقمري.

(17) إفادة من الشيخ القاضي: سعد باشكيل.

(18) ينظر: صحيفة (الرائد)، العدد (19).

(19) مقابلة مع القاضي السيد حسين بن محمد مديحج بتاريخ 18/ رجب/ 1441هـ.

(20) مقابلة مع الشيخ القاضي: سعد باشكيل بتاريخ 22/ 11/ 1441هـ.

(21) اتصال مع الشيخ عمر باقمري بتاريخ 18/ شوال/ 1441هـ، الموافق 10/ 6/ 2020م.