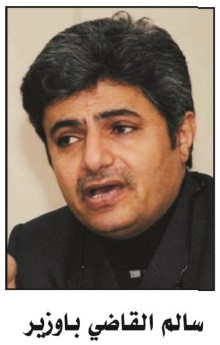

سالم القاضي باوزير

قبل أن نبدأ قراءة هذا الكتاب وتقديمه للقارئ الكريم، لا بد لنا من إعطاء نبذة مختصرة وموجزة ما أمكن لنا الايجاز عن مؤلف الكتاب الباحث والمفكر الأستاذ سالم فرج مفلح.

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 18 .. ص 98

رابط العدد 18 : اضغط هنا

فهو من مواليد الديس الشرقية، حضرموت – اليمن، 1948م، المؤهل الدراسي دبلوم في اللغة العربية وآدابها، كلية التربية – المكلا، جامعة عدن، له مساهمات ثقافية في العديد من المنتديات الثقافية والصحافة، مؤسس (منتدى وادي عمر الثقافي الاجتماعي) بالديس الشرقية – حضرموت.

وقبل الدخول في تفاصيل المادة التاريخية وإعطاء صورة مبسطة للقارئ عن ما نرى أنه أهم ما تضمنه الكتاب من موضوعات خطيرة تعرض لها المؤلف بالشرح والتحليل، تُمثل في محتواها جزءًا مهمًا من تاريخ الأمة العربية -تاريخ حضرموت السياسي والمذهبي الوسيط – وما تعرض له من طمس وتشويه.

علينا أن نتعرف عن الأسباب والدوافع التي جعلت الأستاذ مفلح يقتحم هذا التابو الذي تجنب اقتحامه الكثيرون من الباحثين في التاريخ الحضرمي ولَم يقتربوا منه لمجرد الاقتراب فكيف لهم أن يقوموا بالمساس به وهتك أستاره.

لقد كان عليه أولًا وقبل أن يتعرض له بالنقد والتحليل أن يتعرف على كنه هذا (المُحرم)، الذي يعد الاقتراب منه جريمة لا تغتفر في عرف من يمثلون الرؤية السائدة، فكيف بمن يريد أن يخضعه لمديات العلم ومشارط الجراحة النقدية؟.

وهذا ما جعله يخوض غمار معركة هو الأجدر بخوضها، وتعد من أصعب المعارك الثقافية وأشرسها في حقل الكتابة التاريخية الحضرمية.

لقد توفرت لدى هذا الباحث المتميز الجرأة والشجاعة للإمساك بزمام المبادرة في نقد السائد ونقضه، والعمل على محاربة التخلف والجمود، مسخرًا كل طاقاته وإمكاناته العلمية لخدمة المجتمع، وحمل قضاياه الوطنية؛ لتحريره من هيمنة البلادة والتخلف، والعمل على خلق وعي حقيقي لدى (النخبة) والجماهير، والدفاع عن الهوية الوطنية وما تعرض له شعب بأكمله من استلاب ثقافي وعنف رمزي، تمثل في تشويه الحقائق التاريخية وتزويرها، والقضاء على منظومة القيم والأخلاق العربية الأصيلة بعد أن هيمنت ثقافة الدروشة منذ بداية القرن العاشر الهجري.

فالقضية الأساسية لهذه الدراسة تكمن في إظهار الحقيقة التاريخية للمجتمع بكل تجلياتها وإشراقاتها، وما تعرض له تاريخ حضرموت الإسلامي من تزوير وتحريف وطمس متعمد لحقائق التاريخ المشرق من قبل من أطلق عليهم المؤرخ الحداد (الأخلاف)، لا كما يعتقد البعض أنه مجرد كتاب تاريخي كغيره من الكتب التقليدية، والتي قد يتبنى فيه الكاتب بعض الآراء المخالفة لما هو سائد في بعض القضايا التاريخية؛ إذ إن الحقيقة ليس كذلك، وليست كما يتصورها البعض، وبخاصة الذين يمتهنون الكتابة التاريخية التقليدية.

من خلال إعادة ما يجدونه مكتوبًا في بُطُون الكتب والوثائق وتدويره، من نصوص ميتة معدومة القيمة ظلت تكرر نفسها في كتاباتهم من غير أن تتعرض لأي نقد منهم أو تحليل.

فكتاب (حضرموت بين القرنين…) يختلف اختلافًا كليًا مادة، ومنهجًا، ولغة، ويحمل بين دفتيه مشروع رؤية تأسيسية؛ لإعادة كتابة التاريخ الحضرمي بأسلوب علمي رصين.

وقد مثّل الكتاب بمادته العلمية قطيعة معرفية مع الرؤية السائدة حسب مفهوم المؤلف كما بينه لنا في مشروع رؤيته من خلال نقده للموروث، وهذا لا يعني بالضرورة »القطيعة بمعناها اللغوي الدارج، وإنما تعني التخلي عن الفهم التراثي للتراث«، حسب مفهوم المفكر محمد عابد الجابري، وعرض كل ما هو مكتوب عن تاريخ حضرموت المغيب والمستلب على نار النقد العلمي الموضوعي (التفكيك)؛ لتصفيته وتطهيره مما علق به من أدران وخرافات وأساطير ما أنزل الله بها من سلطان، والتخلص منها، والعمل على إعادة بناء الهوية الوطنية وترميمها، ومعالجة ما تعرضت له الشخصية الحضرمية من صدمات بسبب الاغتراب الثقافي والحضاري، الذي أوقعته فيه الرؤية السائدة.

فالمؤلف يعد من القلة النادرة الذين يتمتعون بالخبرة والقدرة الفائقة على قراءة الأحداث التاريخية قراءة نقدية تحليلية مغايرة لكل القراءات التقليدية السائدة التي اعتدنا عليها إلى اليوم؛ لما يمتلك من منهجية وحس نقدي قل أن نجد له نظيرًا بين الكتاب والمؤرخين من أكاديميين وأساتذة حضارم. إضافة إلى ذلك فالرجل يحمل همًا وطنيًا، ويمتلك الجرأة والشجاعة لمواجهة صلف الجماعات المتعصبة وجبروتها من أنصار الرؤية السائدة، الذين يعدون المساس بالموروث والتعرض له بالنقد تعديًا على مكانتهم، وما يدَّعونها من قداسة لرموزهم التاريخية.

ولهذا فهم يُجرّمون ويُحاربون كل من ينتقد ويشكك في رؤيتهم، فكيف بمن يتعرض لها بالنقد والنقض.

وقد تعرض المؤلف لحملات دعائية تشويهية منظمة إلا أنها لم تحد من عزيمته ونشاطه والتمسك برؤيته والدفاع عنها، وهذا ما جعله يبحر بفكره النير وما يمتلك من قدرات علمية عكس التيار الجارف متصديًا لكل أمواجه.

وتأتي أهمية هذه الدراسة كونها تحمل في طياتها مشروع رؤية جديدة لا تربطها بالرؤية السائدة أي صلة مباشرة أو غير مباشرة، بل تعد النقيض المباشر لها تمامًا.

وقد جاءت لتعيدنا إلى المسار التاريخي الصحيح.

ولم يكن مفلح ومن سبقه من كتاب ومؤرخين أمثال باوزير وبامطرف والصبان إلا رسل التاريخ والهوية الوطنية المغيبة، وأن التاريخ الحضرمي هو الذي ينطقهم ويتكلم على لسانهم.

وتعد هذه الدراسة من وجهة نظري أول مرافعة في الكتابة التاريخية الحضرمية أمام محكمة التاريخ؛ لتضع قضية الهوية الوطنية الحضرمية المسلوبة أمام الأجيال.

صدر الكتاب في طبعته الأولى عام 2006م عن دار حضرموت للدراسات والنشر، يحتوي على دراسة شاملة لتاريخ حضرموت الوسيط، تركزت على الجانب السياسي والعقائدي – المذهبي.

قسم المؤلف كتابه على أربعة أبواب، وتوطئة، ومقدمة، وخاتمة.

وقد تطرق في التوطئة إلى غياب المصادر وما يكتنف تاريخ حضرموت الوسيط من غموض؛ إذ يقول: »قد لا يخطر على بال القارئ الكريم أنه لا يوجد أي مصدر تاريخ يتحدث عن تاريخ حضرموت الوسيط هو من إنتاج ذلك العصر، ولكن تلك هي الحقيقة برغم مرارتها«.

وبالرغم من أن بعض المراجع المعاصرة تتحدث عن مؤلفات تاريخية فإنها في حكم المفقود حسب قول المؤلف.

وفي التوطئة يورد المؤلف مقولة للمؤرخ علوي بن طاهر الحداد يُبين فيها الأسباب والدوافع من وراء غياب المصادر حول تلك الحقبة من تاريخ حضرموت الوسيط، يقول فيها: »إن الاخلاف وجدوا في سيرة الأسلاف ما ينكرونه عليهم اليوم فعمدوا إلى إخفائها وإفنائها«.

ويقول معلقًا على ما قاله الحداد بقوله: »إن المؤرخ الحداد يرى أن سبب تلك الشحة في المصادر لا يعود إلى عدم كتابة الأسلاف عن حياتهم وعصرهم وطبيعته، بل يعود إلى (عقدة) الأخلاف من مذهب الأسلاف«.

ولم يقتصر الإخفاء والإفناء على ما يخص الجانب المذهبي – العقدي وحسب بل تجاوزه إلى المسألة العرقية وما يتعلق بالأنساب.

إذ يقول: »وليست المذهبية هي التي سيطرت على الكتابات التاريخية الحضرمية المعاصرة، بل وحتى المسألة العرقية أخذت نصيبها مما تعرض له التراث من تشويه وتحريف حتى في مجال الأدب والشعر«.

مستشهدًا ببيت من قصيدة للإمام أبي الحب التريمي (ت 611هـ) يمدح فيها مدينة تريم وحاكمها الإمام عبدالله بن راشد يقول فيه:

حماها الله من بلد وأبقى * * أبا بكر ودام لها النعيم

لتمتد إليه أيادي التزوير مستهدفة الشطر الثاني من البيت ليكون على النحو الآتي:

حماها الله من بلد وأبقى * * لها الأشراف ما لهم من مضيم

وما تعرض له هذا البيت من تحريف لا يدخل تحت حكم التصحيف الذي غالبًا ما يحصل في أثناء النسخ، وهو لم يكن إلا في كلمة واحدة بتحويل وضع حرف من حروفها بدلًا عن حرف آخر يشبهه في الرسم، أما أن يستبدل عجز البيت بأكمله فهذا تزوير وتحريف للكلم عن مواضعه، وتغيير المعنى بأكمله وصرفه إلى غير مقاصده.

وما هذه إلا حالة واحدة من حالات الطمس والتحريف والإفناء التي تعرض لها تاريخ حضرموت الوسيط من قبل الأخلاف.

وفيما يخص الجانب العقدي والمذهبي يقول المؤلف: »ليس هدفنا من هذه التوطئة الدلالة على تناقضات وعيوب الكتابات الحضرمية المعاصرة القائلة بالسيادة المذهبية السنية المبكرة في حضرموت، فذلك الأمر موضعه (نقض الرؤية السائدة) الوارد في هذه الدراسة، وإنما هدفنا منها هو شرح الأساس المذهبي الذي تقوم عليه تلك الكتابات، وتبيان أزمة المصادر الحضرمية -على ندرتها- نظرًا لما تعرضت له من (اعتداءات) سُجلت ضد مجهول«.

وفيها يرسم خطوطًا عريضة –عناوين- لما يريد التعرض له بالنقد والتحليل في كتابه، مُبينًا ما سيعتمد عليه من مصادر أدبية، إضافة إلى ما توفرت لديه من مصادر تاريخية؛ ليتناول بالنقد والتحليل ما بقي من أدب ذلك العصر شعرًا ونثرًا.

وقد ابتدأ مقدمته مخاطبًا القارئ بما تضمنته الدراسة واحتوته من موضوعات؛ لتأسس لمشروع رؤية جديدة تختلف اختلافًا جذريًا عما سبقها من كتابات ودراسات بحثية، مذكرًا بما اعتمد عليها من وثائق محققة وشهادات حية وتحليل علمي رصين، وهو الأمر الذي تفتقر إليه الدراسات السابقة، التي وصفها بالبناء الهش المتهالك الذي سقط على رؤوس ساكنيه.

موضحًا في مقدمته الأسلوب الذي اتبعه في عرض دراسته؛ ليسهل على القارئ الربط بين أبوابه وفصوله، ومتابعة حيثيات كل حكم من خلال علاقته بما قبله، وقد قسم الدراسة على أبواب أربعة، كل باب يخص حقبة زمنية من التاريخ.

تناول في الباب الأول من الدراسة العصر الإباضي الخالص 129هـ- 400هـ، واستهله بالحديث عن موقع حضرموت الجغرافي ودخول الإسلام إليها، وما شهدته من نزوح لغالب سكانها للمشاركة في الفتوحات الإسلامية، وما كان لأهل حضرموت من أدوار؛ بوصفهم قادة فاتحين وقضاة في مختلف أصقاع العالم الإسلامي؛ ليجعل منه مدخلًا لا بد منه، ليشرع بعده بالحديث عن الدور الإباضي، وما شهدته حضرموت من أحداث تاريخية متمثلة بقيام الثورة الإباضية في حضرموت على الحكم الأموي سنة 129هـ بقيادة (طالب الحق) الإمام عبدالله بن يحيى الكندي، وما ترتب عليها من أحداث عجلت بسقوط الدولة الأموية.

وقد تناول في الباب نفسه ما شهدته حضرموت في القرن الخامس الهجري من ظهور أنظمة الحكم الوسطية المتطورة، والصدام الإباضي الإسماعيلي (الصليحي).

وما شهده ذلك القرن من أحداث كان أعظمها الغزو الصليحي لحضرموت، استطاع من خلاله الصليحيون إخضاع حضرموت تحت سلطتهم سنة 455هـ بعد معارك وقتال شرس قاده الإمام الإباضي أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الهمداني الحضرمي.

وقد أطنب المؤلف في هذا الباب مسترسلًا بحديثه عن أبي إسحاق الهمداني وبطولاته التي وثقها شعرًا في ديوانه (السيف النقاد)، وقد اعتمده المؤلف كوثيقة مهمة في تصوير الواقع الحضرمي في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري، منهيًا الباب بالحديث عن الإباضية في أقطار العالم الإسلامي في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري.

وقد خصص الباب الثاني من الكتاب ليتناول فيه أهم أحداث القرن السادس الهجري، ويبتدئ رؤيته حول الرؤية السائدة ونقضها نقضًا جذريًا، معتمدًا على ما تحمله بداخلها من تناقضات ذاتية وموضوعية، إضافة إلى ما توفرت لديه من أدلّة علمية دامغة.

وكما يقول بهذا الخصوص في موضوعه (بيان للناس): »ليس من العقل أو المنطق أو العلم في شيء أن يقول مؤرخ : إنه في القرن الرابع الهجري أذاب الله الإباضية كإذابة الملح، ثم نجده يقول بحضورها القوي في قرون لاحقة متأخرة، أو أن يقول آخر: إن حضرموت في القرن السادس الهجري كانت كلها سنية الاعتقاد، ثم نجده يقول عن الأوضاع في نفس ذلك القرن: وكانت الإباضية والمعتزلة طامة على الملة الإسلامية. أو يقول آخر: إنه في ظل الغزو الصليحي لحضرموت في منتصف القرن الخامس الهجري، ارتفعت راية أهل السنة. فكيف يمكن أن نفهم أن تقوم الدولة الصليحية الشيعية الإسماعيلية المذهب بإعلاء راية أهل السنة!!؟ هذا المنطق المختل والمتناقض إلى درجة السذاجة، هو منطق كل المؤرخين الحضارمة الذين عانوا الكتابة التاريخية الحضرمية، وكل يتناقض على طريقته، غير أنهم متفقون على السيادة المبكرة للاعتقاد السني في حضرموت وهو الأمر الذي يرى مشروع رؤيتنا خلافه تمامًا«.

صحيح إن الدراسة سلسلة مترابطة آخذة بعضها برقاب بعض إلا أن الباب الثاني منها يعد الباب الأهم والميدان الذي دارت عليه معركة التأسيس والبناء من خلال ما تعرض له المؤلف بالنقد والتحليل لموضوعات مهمة وخطيرة تغافل عنها منظرو الرؤية السائدة، ولم يتعرض أحد لها بالنقد والتحليل العلمي الدقيق حتى جاء الأستاذ سالم مفلح برؤيته التأسيسية؛ ليقدمها قرابين على مذبح المنهجية التاريخية، ولينتزع الحقيقة المغيبة ليكشف من خلالها عن زيف ما يروج له وبطلانه من قِبل أنصار الرؤية السائدة حول سنية حضرموت إبان تلك الحقبة من تاريخ حضرموت الوسيط.

وفي الفصل الأول من هذا الباب يتعرض المؤلف لأهم الأحداث التاريخية الكبرى من تاريخ حضرموت في تلك الحقبة بالنقد والتحليل العلمي؛ ليقدمها كشاهد إثبات في مرافعته التاريخية، ومنها الغزو الأيوبي لحضرموت سنة 575هـ، والذي راح ضحيته قرابة 300 عالم في مدينة تريم وحدها، وفي هذا دلالة واضحة على كثرة القتل الذي قامت به الحملة الأيوبية في حق العلماء والفقهاء.

وهنا يقول المؤلف: »لقد دللنا على أن ذلك السلوك الوحشي من قبل الأيوبيين إنه لم يكن إلا لأسباب مذهبية محضة، وأن الأيوبيين لم يمارسوا ذلك الأسلوب البشع في حق العلماء إلا في حضرموت من دون باقي مدن اليمن التي استهدفتها الحملة«، مضيفًا بقوله: »إن ما توصلنا إليه من معطيات على ضوء ما سبق من هذه الدراسة تقول: إن الأوضاع المذهبية في حضرموت في القرن السادس الهجري وأثناء الحملة الأيوبية عليها لم تكن سنية من الناحية العقائدية، وإذا كان الأمر كذلك، فهي أما أن تكون إباضية باعتبار أن الإباضية هي مذهب حضرموت الأساسي، أو تكون معتزلية، ذلك المذهب الذي تتحدث عنه وعن وجوده في حضرموت في تلك الفترة بعض المصادر والمراجع، إلا أننا لا نملك دليلًا نصيًا على أي منهما، غير أننا سوف نحاول الإمساك بأول خيط يخرجنا من محيط هذه المتاهة، يقدمه لنا نشوان بن سعيد الحميري كمدخل لتوسيع دائرة الرؤية«.

يعد نشوان الحميري رأسًا كبيرًا من رؤوس المعتزلة في القرن السادس الهجري، لجأ إلى مدينة تريم -حضرموت- في النصف الأول من القرن السادس الهجري؛ ليمكث بها سنتين ونصف بعد أن اشتد خلافه مع الهاشميين القاسميين حكام الجوف وصعدة. وفِي هذا دليل آخر يرى فيه أن الأوضاع المذهبية والسياسية في تريم – حضرموت لم تكن سنية كما يدعيها أنصار الرؤية السائدة، وإلا »ما كان لنشوان أن يختار تريم لتهدأ فيها نفسه من عناء تلك الخصومة والعداوة المذهبية، لو لم تكن تريم وأوضاعها المذهبية والسياسية تتناسب مع مذهبه في الاعتزال وآرائه ونظرته للأمور«، مستشهدًا ببعض الأبيات من قصيدة بعث بها نشوان من الجوف بعد عودته من تريم يقول في مطلعها:

رعى الله إخواني الذين عهدتهم * * ببطن تريم كالنجوم العوالم

فأبيات القصيدة طافحة بالمشاعر الجياشة لنشوان تجاه تريم وأهلها، وعن الروابط العميقة التي جعلته يرى فترة عامين ونصف التي قضاها بتريم تمر عليه كأحلام نائم، كما جاء في شرح المؤلف لهذه الأبيات، وهنا نجده لم يترك لأي كلمة من كلمات القصيدة أن تمر دون التعرض لها بالشرح والتحليل معبرًا عن مدلولاتها ومعانيها، ففي البيت الأول من القصيدة يقول: »إن كلمة (إخوان) لا يطلقها العلماء وأصحاب المذاهب والمدارس ومن هم في منزلة نشوان العلمية والمذهبية إلا على من هم على مذهبهم، فهي إذن أخوة مذهبية، على أن تلك الإشادة بفضل وعلم أولئك الإخوة من قبل نشوان ليست غريبة على الأدب المعتزلي؛ ذلك أن (اعتداد المعتزلة بالمعتزلي كاعتداد الشيعة بالوصي، والمهدوية بالمهدي) على قول الخوارزمي«. ويضيف قائلًا: »إن الانسجام التام بين نشوان العلامة المعتزلي الكبير وبين المجمع العلمي التريمي والقيادة السياسية في تريم، بل وممارسة نشوان النشاط التجاري في تريم في دعة وأمان، كل ذلك أمر جدير بالملاحظة الدقيقة، ذلك أن مجمعًا علميًا أشعريًا ما كان يمكن أن يقبل أن يعيش بين ظهرانيه رأس معتزلي، حتى بأقل من رأس نشوان، فكيف يقبل بنشوان«.

ومن كل ما سبق يستنتج المؤلف أن السبب المذهبي هو الذي جعل نشوان يتخذ من تريم موطنًا بديلًا، قضى فيها قرابة سنتين ونصف بعد أن ضاق به العيش في موطنه الأصلي الجوف.

وفِي الفصل الثاني من هذا الباب يتناول المؤلف شخصيتين كبيرتين من علماء المجمع العلمي المعتزلي في حضرموت في القرن السادس الهجري هما: شيخ الإسلام سالم بن فضل بن عبدالكريم بافضل، والإمام محمد بن علي القلعي، إضافة إلى الشاعر التكريتي، ليستعرض تراثهم الأدبي من شعر ونثر بالنقد والتحليل، وما تعرض له من تشويه وتحريف من قبل الأخلاف.. مبتدئًا بشيخ الإسلام بافضل وقصيدته الفكرية التي تتكون من (مئة وأربعين بيتًا)، والتي يقول في مطلعها:

أيا فاتحًا بابًا عظيمًا من الفكر * * هنيئًا لك الحظ الجزيل من الأجر

وقد تناول من القصيدة الفكرية للشيخ بافضل الستة الأبيات الأولى، إضافة إلى إحدى وصاياه الزهدية بالشرح والتحليل؛ ليثبت من خلالها اعتزالية الشيخ بافضل، وأن ما تضمنته القصيدة، وما نصت عليه الوصية، لا يحتاج الى دليل آخر يسنده فيما يتعلق بمذهب العلامة المعتزلي الكبير سالم بافضل.

وكما يقول لسنا في حاجة إلى شرح باقي أبيات القصيدة، فهي غنية عن أي شرح لوضوح أفكارها ومدلولاتها.

وأما الشاعر التكريتي الظفاري وقصيدته اليتيمة، فقد تناولهما المؤلف في هذا الفصل من خلال شرح القصيدة وتحليلها، والتي قال عنها المؤرخ بامخرمة: »إن أعيان أدباء اليمن قالوا فيها إن كل شعر يدرس إلا ما كان من قصيدة التكريت«.

وهنا يقول المؤلف إن: »ما نفهمه من حكم أعيان أدباء اليمن على تلك القصيدة، هو أنهم رأوها لا تخضع لمقاييس الدراسة الأدبية المتعارف عليها، رغم حسنها وجمالها«. إلا أننا نجد المؤلف يستنطق أبياتها التي لم يتعرض لها أحد قبله بالشرح والتحليل؛ ليفك مغاليقها، ويكشف مجاهيلها؛ ليعرفنا من خلال شرح أبيات القصيدة وتحليلها بشخصية قائلها وميوله السياسية والمذهبية.

وفي أثناء ترجمته للإمام أبي عبدالله محمد بن علي القلعي الظفاري (ت 577هـ)، يقول: »هو أحد علماء الاعتزال الوافدين على حضرموت في عهدها المعتزلي في القرن السادس الهجري، لهذا لا يعرف موطنه الأصلي، فهناك أقوال بشاميته وأخرى بمغربيته، كما أن المصادر لا تذكر شيئًا عن شيوخه إلا ما ذكره الأستاذ الشاطري بأنه تتلمذ لشيخ الإسلام بافضل السابق ذكره«.

وفيما يتعلق بموروثه العلمي ذكر المؤلف أن الإمام القلعي كان موسوعيًا في معارفه، وذلك الأمر مشهور عن علماء الاعتزال، لهذا كان طبيعيًا أن يكون عطاؤه متنوعًا، وقد أورد ما هو منسوب إليه من مؤلفات في الفقه والسير والفلسفة غير أنها مفقودة باستثناء كتاب (تهذيب الرئاسة وترتيب السياسة) في الفلسفة.

وبعد أن تحدث عن الكتاب وأهميته وما تضمنه من موضوعات نجده يشير إلى اعتناء الإمام القلعي في كتابه بذكر أئمة الاعتزال وأعلامه وخلفائه الذين لا يكن أهل السنة لبعضهم ذرة احترام أو تقدير، وممن ذكر منهم: ابن العميد أحمد بن داؤود، وثمامة بن الأشرس، والصاحب بن عباد، وعمرو بن عبيد، والحسن البصري، الذي يعده المعتزلة من الطبقة الثالثة منهم. ومن خلفاء الاعتزال من بني أمية: يزيد بن الوليد بن عبدالملك، ومروان بن محمد، وهما مجمل خلفاء الاعتزال من بني أمية. ومن خلفاء الاعتزال من بني العباس: المأمون، والواثق، والمعتصم، وهم مجمل خلفاء الاعتزال من بني العباس.

ويضيف معلقًا على ما أورده الإمام القلعي من أسماء في كتابه المشار إليه بأعلاه فقال: »إن حديث الإمام القلعي عن أعلام الاعتزال لم تأت عرضًا غير مقصود، وإنما جاء في مهمة استقصاء أهم أخبارهم….«.

مضيفًا بقوله: »غير أن الأمر لم يقف عند هذا الحد من الاهتمام والعناية بأعلام الاعتزال انتصارًا لمذهبه، ولكنه أحجم عن ذكر أي من أئمة المذهب الأشعري مثل: الباقلاني والجويني والغزالي الذي جل تأليفه إنما هي في الأخلاق، كما هو الحال في كتابه (إحياء علوم الدين)، كما أن له كتابًا في علم السياسة اسمه (التبر المسبوك في نصيحة الملوك)«، وهنا يتساءل المؤلف عن السبب الذي منع الإمام القلعي من ذكر قول واحد من أقوال الغزالي في السياسة في الأقل، وهي التي تناسب موضوع كتابه؟؟

وفي الإجابة عن هذا التساؤل يقول ما كان للإمام القلعي لو أراد ليعدم قولًا أو فعلًا للإمام الغزالي أو غيره من الأئمة الأشاعرة يتناسب مع موضوع كتابه هذا، وإنما منعه من ذلك ليس تعصبه لمذهبه المعتزلي فحسب، بل وأيضًا الهدف الخفي من تأليف الكتاب، الذي نرى أنه الدعاية للمذهب وخلفائه وأعلامه وأفكاره، وهو الأمر الذي لا يتناسب ولا يستقيم مع ذكر أئمة المذهب الخصم.

وفي الفصل الثالث والأخير من الباب الثاني يتناول فيه مجموعة من الموضوعات المهمة تحت عنوان (أحوال معتزلية وإباضية)، ومنها كثافة الوجود العلمي في تريم الراشدية في القرن السادس الهجري، والحياة العلمية في تريم في القرن نفسه، واحتفاظ حضرموت بالتراث المعتزلي، وغيرها من الموضوعات المهمة.

إذ يقول: »تتفق المصادر والمراجع على أنه كان في مدينة تريم في القرن السادس الهجري حوالي ثلاثمائة عالم وفقيه ومفتي، ظهروا في وقت واحد وتناقشوا وتجادلوا معًا، وكان عدد كبير منهم يشتغل بالتأليف – هذا العدد من الضخامة بحيث لا يقبله العقل للوهلة الأولى ودون تحقيق، خاصة وإنه لا يتناسب مع عدد سكان تريم لا أمس ولا اليوم.. وإذا صح وجود ذلك العدد من أهل العلم في تريم حينها، فإن تلك الظاهرة تكون خاصة بذلك القرن وامتداداته القريبة، خاصة وأن حضرموت ليست محطة عبور ومرور حتى يكثر العابرون فيها، كما أنها بعيدة عن مراكز الكثافة السكانية والعلمية ولا يأتيها إلا القاصد العاني. كل ذلك يجعل من مسألة تلك الكثافة العلمية في حاجة إلى بحث وتدقيق على ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من اعتزالية المجمع العلمي التريمي«.

معللًا ذلك الوجود العلمي الكثيف في تلك الحقبة إلى أسباب عدة، منها ما تعرض له المعتزلة في أوطانهم الأصلية من قتل وتنكيل على يد خصومهم السنة، وبخاصة بعد انقلاب المتوكل عليهم 232هـ ما جعلهم يضطرون إلى هجر مراكز وجودهم الرئيسة، كبغداد والري، والفرار منها إلى الأطراف البعيدة، ومنها حضرموت؛ هربًا من ملاحقة خصومهم الذين أصبحت السلطة بأيديهم.

فهو يقول عن ذلك: »فقد أصبحت السلطة التي كانت بالأمس في أيديهم طيعة مطواعة، أصبحت سيفًا مسلطًا على رقابهم، وشبحًا مرعبًا يلاحقهم«.

وما يعزز ويدلل على صحة ما ذهب إليه المؤلف في رؤيته احتفاظ (مكتبة الأحقاف للمخطوطات) بمدينة تريم على عدد من الذخائر والنفائس المعتزلية والفلسفية وقد أورد منها بعض العناوين:

– شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار الهمداني المتوفى سنة 415هـ.

وهي عبارة عن نسخة عتيقة، كتبت بخط نفيس من مخطوطات القرن السادس الهجري.

– تعليقة: للحسن بن أحمد بن متوية المتوفى سنة 469هـ تلميذ القاضي عبدالجبار.

– التبيان في تفسير القرآن: لمحمد بن حسن الطوسي المتوفى سنة 595هـ.

– كتاب لفرقة المطرفية في القرن السادس الهجري في الرد على مكفريهم وتفسير 437 آية قرآنية من زاوية العقل.

– الكشاف في حقائق التنزيل: للزمخشري المتوفى سنة 538هـ، نسخة كتبت سنة 1039هـ.

– النوابغ: للزمخشري نسخة من دون تاريخ.

– مجموعة الإمام زيد بن علي المتوفى سنة 122هـ.

وقد تطرق في هذا الفصل للعلاقات الودية بين الإباضية والمعتزلة في حضرموت بقوله: »إن تلك العلاقات الودية والتاريخية بين الإباضية والمعتزلة في حضرموت وغيرها من مواقع الإباضية لا تعود لكونهم مطاردين من قبل السلطات العقائدية السنية الأموية والعباسية والأيوبية بل يعود أيضًا لأسباب مذهبية فإن كلا المذهبين يشتركان في مسائل عقائدية هامة مثل قولهم في الإمامة أو الخلافة، والتوحيد، والوعيد، واستحالة رؤية الله في الآخرة، وخلود مرتكب الكبيرة في النار إذا مات دون توبة وغير ذلك من المسائل الاعتقادية«.

وأما في الباب الثالث من الدراسة فاستعرض المؤلف الأحوال السياسية والمذهبية نهاية القرن السادس وبداية السابع الهجري، وفي هذا الباب يتطرق لنهاية الحملة الأيوبية على حضرموت وهزيمتهم على يد قبيلة نهد وأحلافها، وما أحدثته من تغيرات مهمة على الخريطة السياسية الحضرمية، وما تعرضت له حضرموت في القرن السابع من غزو سني آخر على يد الرسولين خلفاء الأيوبيين في اليمن، وهنا يُبين هدف الغزو الرسولي بقوله: »وكان هدفه الأساسي هو استكمال المهمة التي لم ينجح فيها الأيوبيون، ألا وهي القضاء على ما تبقى من الوجود السلطوي المعتزلي في حضرموت«.

وقد استطاع الرسوليون إخضاع أجزاء كبيرة من حضرموت لسلطتهم، إلا أن المقاومة الحضرمية الإباضية والمعتزلية بقيت مشتعلة جذوتها طوال القرن السابع »وكان من نتيجتها إضعاف الوجود الرسولي في حضرموت، خاصة في منطقة الوادي، وإن بقي قويًا في منطقة الشحر الساحلية«.

وفي هذا الباب يستعرض بعضًا من الشخصيات الحضرمية الإباضية تحت عنوان: (من أعلام الإباضية في القرن السابع الهجري)؛ ليتناول الفقيه الشاعر أبا الحسن علي بن عقبة الهجراني المتوفى سنة 695هـ، مركِّزًا في ترجمته على قصيدته الرائية شرحًا وتحليلًا؛ لما تضمنته أبياتها من أنساق ثقافية خفية واضحة الدلالة على إباضية الشاعر، والتي يقول في مطلعها:

أصبرت نفس السوء أم لم تصبري * * بيني وما تهوين يوم المحشر

إني امرء عفّ الإزار عن الخنا * * لم أغش منذ نشأت باب المنكر

وكذلك لم يغفل المؤلف ما تعرض له هذا العالم والأديب من معاناة وتنكيل بسبب نشاطه السياسي والمذهبي.

وفي الباب الرابع والأخير يستعرض مجموعة من الأحداث التاريخية منذ بداية القرن الثامن الهجري حتى العاشر الهجري، مبتدئًا بالأوضاع المذهبية والسياسية، وما تعرض له الوجود السلطوي المعتزلي في حضرموت حسب تعبيره من ضربات على يد الأيوبيين السنة الأشاعرة، أدت إلى تقويض إمامتين معتزليتين آل راشد في تريم وآل دغار في شبام.

حيث ذكر أنه في أواخر القرن السابع الهجري تعرض ما تبقى من ذلك الوجود إلى ضربة أخرى من قبل الرسوليين أدت إلى سقوط آخر إمامتين معتزليتين وهما آل الحبوضي في ظفار، وآل إقبال في الشحر.

وبعد سقوط إمارتي آل الحبوضي وآل إقبال خلت حضرموت من أي وجود سلطوي معتزلي، وتركزت السلطة في يد القوى القبلية الإباضية، وهي القوى التي وقفت في وجه آل رسول طوال مدة احتلالهم لحضرموت.

إلا أن الأوضاع لم تظل على ما كانت عليه، ففي نهاية القرن الثامن ظهرت على المسرح السياسي الحضرمي قوتان جديدتان، هما إمامة آل أبي دجانة في الشحر ليمتد نفوذها إلى المشقاص والمهرة، وإمامة آل كثير في شبام وظفار. وهنا يورد ما قاله المؤرخ الحداد من تأكيده على إباضية آل أبي دجانة، كما قال بإباضية قبائل المهرة في ذلك العهد، معقبًا على ما قاله الحداد بأنه لم نكن نعد ما قاله الحداد حجة لو لم يكن ما قاله يؤكده مسار الأحداث التي سوف نأتي عليها في هذا الباب، وبخاصة في علاقاتها بالدولة الكثيرية.

وهنا يكون له مع الدولة الكثيرية الطارئة على مسرح الأحداث حديث آخر يختلف تمامًا وما تعتقده المصادر التاريخية الحضرمية، والتي تقول بسنية الدولة الكثيرية من دون أن تقدم دليلًا نصيًا واحدًا يحدد مذهبها.

وفي هذا الخصوص نجده يستعين بالمصادر الأدبية، معتمدًا على قصيدة لشاعر الدولة الكثيرية، والمتحدث الرسمي باسمها الشيخ عمر بن عبدالله بامخرمة؛ لتسعفه بالحقيقة بعد أن اعتصمت كل المصادر الحضرمية الأخرى بالصمت؛ ليجد ضالته المنشودة في هذه القصيدة بعد أن عرضها للنقد والتحليل ليخرج بالاستنتاج الآتي:

أن القصيدة وما تضمنتها من أنساق ثقافية تنتمي إلى الأدب الشيعي الصريح الواضح المعالم، وعليه فالأقرب للحقيقة أن تكون الدولة الكثيرية زيدية المذهب.

وبعد أن استكمل حديثه عن دولة آل جعفر الكثيري، وإثبات زيديتها المذهبية، تطرق لدولة آل محمد بن عبدالله الكثيري الإباضية بقوله: »أما دولة آل محمد الكثيري فقد تم تغييبها وطمس تاريخها وشخصيتها بشكل يكاد أن يكون كاملًا في الكتابات التاريخية الحضرمية«، متهمًا الخلف بطمس وتغييب كل ما هو مخالف لمعتقدهم المذهبي وما هم عليه اليوم، كما هي عادتهم في التعامل مع الموروث وبخاصة الإباضي منه.

وهنا نجده يوضح ويُبين لنا ما قد يُشكل علينا فهمه لوجود مذهبين مختلفين في قبيلة حضرمية واحدة كقبيلة آل كثير، فيرى أن المذهب الإباضي في القبيلة الكثيرية ليس مذهبًا جديدًا أو طارئًا، بل لا بد أن يكون هو المذهب التأسيسي لهذه القبيلة، شأنها شأن بقية القبائل الحضرمية والمجتمع الحضرمي منذ ثورة طالب الحق الإمام عبدالله بن يحيى الكندي سنة 129هـ.

ويقول: »وإذا كان هناك من هذه القبيلة من اعتنق المذهب المعتزلي – الزيدي باعتباره مذهب حضرموت التاريخي الثاني بعد الإباضي، فإن ذلك يعني بالضرورة أن هناك من القبيلة الكثيرية من ظل على إباضيته مذهب الأسلاف والأجداد، تمامًا بمثل من ظل من هذه القبيلة على طريقة حياته البدوية والقبلية«.

وليؤكد ما ذهب إليه في دراسته يستشهد بأقوال كبار مؤرخي تلك الحقبة التاريخية تحت عنوان (عقائد أهل حضرموت في القرنين التاسع والعاشر الهجريين عند ابن خلدون والإمام السخاوي)؛ ليرصد لنا أقوالهما، كلًا فيما يخص الزمن الذي عاش فيه.

فابن خلدون المتوفى سنة 808هـ يقول عن أهل حضرموت: (ويقال إن في حضرموت نحلة الإباضية لهذا العهد)، وقوله الثاني: (إن أهل حضرموت يحكمون بأحكام علي وفاطمة، ويكرهون عليًا للتحكيم)، وهنا يعلق بقوله: »وأما قوله الأول ففيه من الإبانة والوضوح ما يكفي في تأييد ما دل عليه مسار الأحداث في دراستنا هذه بوجود الإباضية لهذا العهد في حضرموت«.

وفي تعليقه على قوله الثاني: »(يكرهون عليًا للتحكيم) تأييدًا لقوله الأول، فما من فرقة إسلامية افترقت عن علي بسبب التحكيم وكرهته على قبوله به إلا الخوارج والإباضية. وأما قوله بأنهم يحكمون بأحكام علي وفاطمة فذاك يصدق على الزيدية والإباضية، أما الزيدية فلأنهم شيعة، وذاك شأن كل الفرق الشيعية، وأما الإباضية فإنهم وإن اختلفوا وافترقوا عن علي بسبب التحكيم وعليه يبغضونه إلا أنهم يأخذون بأحكامه«.

وفيها يستدل على ما سبق بإباضية المغرب الذين اطلع ابن خلدون على كتاباتهم، والذين لا يقولون فيها بخلق القرآن، وأنه قديم، أي: إنهم يقولون بقول أهل السنة ويدعمون ما ذهبوا إليه بقولهم: (إن الإجماع أثبت أن القرآن غير مخلوق).

ويستدلون بقول علي عندما أنكرت عليه الخوارج في التحكيم ورده عليهم بقوله: (أنا ما حكمت مخلوقًا، إنما حكمت القرآن).

وأما الإمام السخاوي المتوفى سنة 902هـ فقد »جاءت شهادته في موضعين: الأول: قوله: (اليمن يوجد في علمائه الحنفية وكثير من الزيدية وهم بصنعاء ونحوها، ومن العثمانية وهم بحضرموت…)، والثاني: حين عد حضرموت من البلاد (التي لا حديث يروى بها، ولا عرفت بذلك)«، وهنا يضيف معلقًا على ما قاله السخاوي في قوله الأول إن: »العثمانية التي يتحدث عنها الإمام السخاوي، هي مذهب في الإمامة والحكم، يرى صحة ولاية أبي بكر وعمر وعثمان، وهي حين تقول بتلك الصحة لا تربطها بصلة النسب القرشي للخلفاء الثلاثة«، كما نجده لدى أهل السنة، الذين يشترطون الأئمة من قريش، وكذلك الشيعة، التي تشترط في الإمام أن يكون هاشميًا.

وهنا يذكر المؤلف المذاهب والفرق العقائدية التي تنتمي إلى العثمانية ويذكر منها: المعتزلة، والإباضية، وفرقة (المطرفية)، وهي من الفرق الزيدية التي لا تشترط حصر الإمامة في أبناء علي وفاطمة كما هو حال بقية الفرق الزيدية الأخرى من جارودية وهادوية.

وفي هذا الباب من الدراسة يخصص المؤلف مساحة كافية؛ ليتناول فيها السلطان بدر بن عبدالله الكثيري (أبو طويرق) 902هـ- 977هـ ومشروعه الانقلابي السلطوي السني الاعتقاد، ومحاربته للكيانات الإباضية والمعتزلية الحضرمية، واستعانته بالقوى الخارجية طوال صراعاته، والتي استمرت قرابة خمسين عامًا من عمره.

وقد تناول في الفصل الثاني من الباب الحياة الفكرية والأدبية في القرن العاشر، تحدث فيها عن أهم ثلاث شخصيات في ذلك القرن، وهم الأئمة:

بحرق – بامخرمة – باجمال، وقد استعرض سيرهم بشيء من النقد والتحليل، وما تعرض له تراثهم من تشويه على يد الخلف. وبعد أن أنهى حديثه عن الإمامين بحرق وبامخرمة نجده يقول في أثناء ترجمته للإمام باجمال: »لقد تبين لنا أنهما كانا على مذهب الاعتزال – الزيدية، ولم تكن معرفة حقيقة مذهبهما سهلة المنال ميسورة بعد أن عبثت أيادي الأخلاف بحقيقته، وجاهدت كثيرًا لطمسه؛ ليتناسب مع مذهبهم اليوم، وبعد أن ادعت تلك الأيادي أنهما من أعلام أهل السنة والتصوف، وأدخلت على تراثهما الكم الكثير من الأفكار والآراء التي تؤكد ما يقوله الخلف، غير أن الحقيقة التاريخية كما يقول علماء التاريخ يخدمها أعداؤها أكثر من أصدقائها«.

وأما في الفصل الثالث والأخير من الباب الرابع تناول المؤلف الزهد المعتزلي – الإباضي في حضرموت في العصر الوسيط، ومدرسة الزهد الحضرمية المعاصرة، ليعطي لنا صورة واضحة عن مدرسة الزهد الحضرمية والسلوك الأخلاقي الذي ساد في تلك الحقبة؛ إذ يقول: »إن تصوف حضرموت، إنما هو تصوف سلوكي خال من الجانب النظري، ولا يكون الجانب النظري في التصوف (أي تصوف) إلا فلسفيًا، وهذا النوع من التصوف هو الزهد بعينه، أي أن الزهد هو جانب سلوكي خال من الفكر والتجريد النظري«، وهنا نجده يربط ما بين الزهد الحضرمي (الإباضي – المعتزلي) وما نحن عليه اليوم ليقول: »لا نستطيع أن نفسر ظاهرة بقاء الزهد الحضرمي على صورته النقية الخالية من أي تصوف إلى اليوم إلا إذا كان لحضرموت مسارها التاريخي الخاص بها، وهو الأمر الذي جعل لمسيرة الزهد فيها مساره الخاص بها أيضًا، وتأتي تلك الخصوصية من طول عمر مذهبي الإباضية والاعتزال في حضرموت، الذي امتد إلى ما بعد القرن العاشر على الأقل«.

وهنا يشير إلى تأثير الفكر المذهبي وما رافقه من زهد طوال مدة وجوده بأنه: »قد امتد تأثيره المباشر ليشمل المجتمع الحضرمي كله، بما في ذلك البوادي، حيث قام بأسلمة العرف القبلي الحضرمي، واستطاع تحويل العيب القبلي إلى حرام ديني«.

وفي هذا الفصل تطرق لموقف أهل حضرموت من مسألة الحقيقة الصوفية في القرن العاشر الهجري، ذلك القرن الذي دارت خلاله معارك السلطان بدر أبي طويرق والتي خاضها طوال خمسة عقود من حياته، محاولًا فيها فرض سلطته الزمنية والدينية (الأشعرية الصوفية) على كل حضرموت، وهذا ما لم يستطعه في الأقل مدة حياته.

وكما أوضحت الدراسة أن الأوضاع العقائدية في حضرموت كانت إلى القرن العاشر الهجري تنتمي إلى مدرسة أهل البيان من معتزلة وإباضية، ولم يكن حينها للأشاعرة المتصوفة تصوف من أهل العرفان وجود يذكر في تلك المدة، وإن من كانوا يعدونهم متصوفة في تلك المدة ما هم إلا مجموعة من الزهاد والعبّاد، وليس لهم إي علاقة بالتصوف الفلسفي.

وفي هذا الخصوص يقول الأستاذ مفلح: »إن الأقرب لدينا في هذه الحالة أنه في القرن العاشر الهجري كان البعض من معتزلة الحضارمة، قد حدث لديهم تداخل واستيعاب مقصود لمصطلحات التصوف مع السلوك الزهدي العبادي المعتزلي الأصيل، كان من نتيجة ذلك التداخل أن ظهر وانعكس في شكل تعريفات بيانية للمصطلحات الصوفية، ولعل هذا يفسر الحالة الحضرمية من التصوف، التي تعتمد الجانب السلوكي منه، دون الجانب التجريدي الفلسفي«.

وهنا يورد مقولة للإمام عبدالله علوي الحداد تبين الموقف الحذر لدى مدرسة الزهد الحضرمية المتأخرة في تأويل النصوص يقول فيها: »والقرآن على ظاهره، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة، وإلا فهو على ظاهره«.

وهذا ما يؤكد عليه المؤلف في دراسته بأننا في حضرموت أمام حالة خاصة وفريدة من نوعها ألا وهي بقاء الزهد الإسلامي فيها على نقاوته الخاصة من أية مؤثرات فكرية ونظرية فلسفية صوفية.

وفي أثناء حديثه عن الشيخ أبي بكر بن عبدالله العيدروس (العدني) المتوفى في عدن سنة 914هـ، أورد له مقولته في بيان الشريعة والحقيقة يقول فيها: »وعلى الجملة أن الشريعة اتباعك أوامره، وهي الإسلام، وأن الحقيقة هي إقامتك بأمره كأنك تراه وكأنه يراك، وهو مقام الإحسان«.

وعلى تعريف الشيخ العيدروس للشريعة والحقيقة يقول المؤلف: »رحم الله الشيخ العيدروس، فإنه بتعريفه ذاك للشريعة والحقيقة قد أعفانا من أي جهد نظري أو عقلي للمقارنة أو التحليل لكشف مكنونه المعرفي، فقد أورد نصًا بيانيًا خالصًا من أي تفسير أو تأويل«.

ويعد الشيخ العدني من مشاهير أئمة التصوف في حضرموت، ويأتي قوله في مسألة الشريعة والحقيقة مخالفًا لما يقول به المتصوفة من أهل العرفان ويتفق وما يقول به أهل البيان أي الإباضية والمعتزلة، وفي هذا يقول المؤلف إن: »الإمام العدني كفانا مؤنة مزيد من الحديث حول أية علاقة له وأسلافه من العلويين الحضارمة وبقية علماء حضرموت بالتصوف على طريقة ابن عربي حتى القرن العاشر الهجري«.

وهنا نجده يستشهد بمجموعة أقوال للشيخ العدني تتوافق وما يعتقده المعتزلة والإباضية ومنها: تفسيره لقوله تعالى: [الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى] [طه: 5].

حيث يقول: »ليس هو استواء وقوع وحلول، بل هو استواء ملك وحكم«، وهذا هو قول الإباضية والمعتزلة.

وكذلك في قوله: »يسمع بلا أصمخة وآذان، ويرى من غير أحداق وأجفان«، يضيف معلقًا: »إن الإمام العدني إن لم ينف بذلك (الجوارح) عن الذات الإلهية، فإنه ينف (الوجه) على الأقل، وهذا هو قول المعتزلة والزيدية والإباضية، خلافًا للأشاعرة الذين يثبتون كل ذلك، ولا يتأولونه كما هو الحال عند الفرق الثلاث المذكورة«.

إضافة إلى ما سبق، وتحت عنوان (الإمام العدني والسياسة)، يورد المؤلف قصيدة للإمام العدني، يرد بها على قصيدة بعث بها الشيخ عمر بامخرمة إلى الأمير الزيدي محمد حسين البهال، ينعي فيها سقوط صنعاء في يد الطاهريين السنة الأشاعرة، ويحرضه على استعادتها منهم، وعند سماع العدني بقصيدة بامخرمة رد عليه بقصيدة يقول في مطلعها:

يا كاذبًا فيما تقل قد زلزلت * * الأرض مما قلته زلزالها

يقول الأستاذ مفلح: »وإذا كان الإمام العدني ومن قصيدته تلك، إنما كان يمارس السياسة والمذهبية في أنصع صورها وتجلياتها، ويسبح في عالم السياسة والرئاسة وتياراتها المتصارعة المتهالكة على الملك والسلطان«، مضيفًا »وإذا كان كل ذلك هو أبعد ما يكون عن عمل أهل التصوف أو فكرهم، وإذا كان عهد تلك القصيدة هو سنة 910هـ أي قبل وفاته بأربع سنوات فقط لا غير، فإنه يحق لنا أن نتساءل: متى طرح الإمام العدني عن كاهله كل ذلك العبء الدنيوي الثقيل«؛ ليقبل على التصوف »إن كان قد تصوف حقًا؟«.

وإلى هنا نكتفي بما قمنا باستعراضه من خلال قراءتنا المتواضعة لكتاب (حضرموت بين القرنين…) للأستاذ والمفكر سالم فرج مفلح والتي من خلالها تعرفنا على الأوضاع السياسية والمذهبية في تلك الحقبة من تاريخ حضرموت الوسيط، وما بينه لنا من خلال هذه الدراسة وأثبته بالدليل القاطع أن حضرموت حتى نهاية القرن العاشر الهجري لم تكن تعرف المذهب السني بل كانت ما بين الإباضية والاعتزال.

وفي الختام أرجو أن أكون قد وفقت في استعراضي لهذه الدراسة القيمة، التي تعد أول دراسة علمية يقدمها الأستاذ مفلح عن تاريخ حضرموت السياسي والمذهبي تختلف مادة ومنهجًا عن كل الدراسات السابقة لها.