أ.د. عبد الله سعيد بن جسار الجعيدي

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 27 .. ص 37

رابط العدد 27 : اضغط هنا

في إثر الثورة الصناعية الأوروبية – التي هي نتاج تراكمات علمية واسعة المدى بلغت قوة اندفاعها في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر الميلاديين – برزت الحاجة إلى الأسواق خارج أوروبا، وتوازى ذلك مع بروز مرحلة التوسع الاستعماري، التي من مظاهرها انتشار موجات الرحالة، وجوَّابي الآفاق، ووصولهم إلى أصقاع المعمورة المجهولة، حتى تعرف أوروبا أين تضع أقدامها.

ورحلة هذا الكتاب الاستكشافية إلى حضرموت وإن جاءت متأخرة مقارنة بغيرها من الرحلات، فإنها لا تخرج عن هذا النسق الأوروبي العام، لكنها تختلف عن سابقاتها بأنها لم تكن لغرض التغلغل فيها أو احتلالها، بل لمعرفة حضرموت (المهاجرة) في إندونيسيا من خلال حضرموت (الثابتة) في جنوب جزيرة العرب، لهذا حدد مؤلف الكتاب أغراض الرحلة في أنها تجمع بين الزيارة الرسمية أو الدبلوماسية، والعلمية(1)، والغرضان يلتقيان نحو الهدف العام، وهو الرغبة في معرفة تفاصيل بلاد حضرموت الجغرافية، والاجتماعية، ويذكرنا ذلك بما قام به نابليون في حملته الاستعمارية لاحتلال مصر عام 1798م عند اصطحابه فريقًا من العلماء؛ لدراسة مصر جنبًا إلى جنب مع الجيوش الجرارة المحتلة(2)، وكان ذلك المنحى هو الملمح المضيء في تلك الحملة.

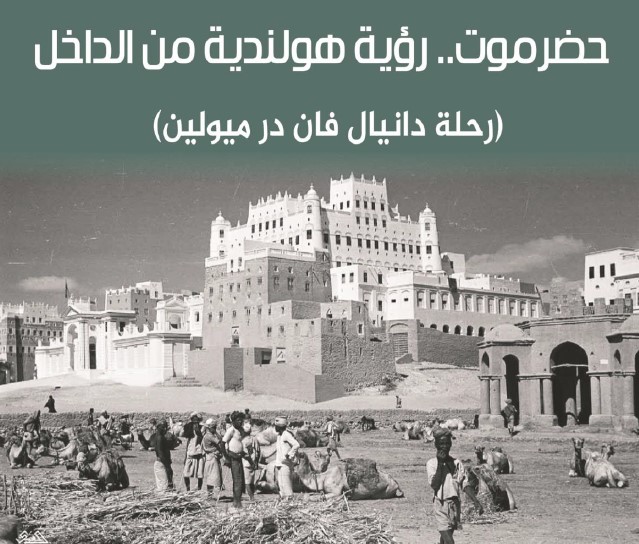

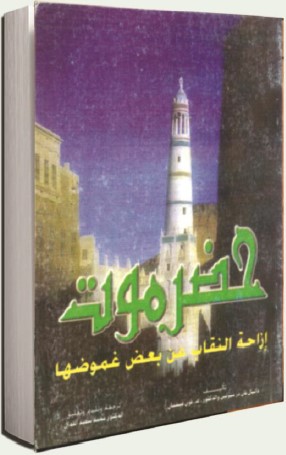

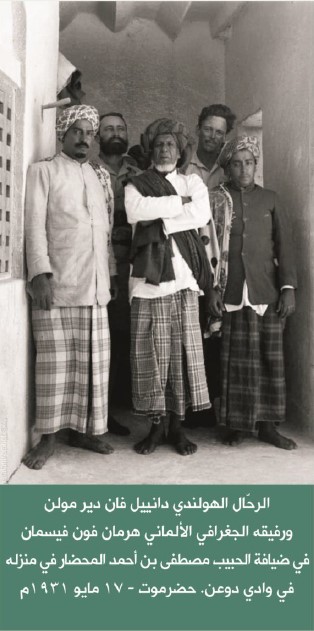

قام بهذه الرحلة الكولونيل دانيال فان در ميولين (1894- 1989م)، قنصل هولندا في جدة، برفقة مساعده الدكتور الألماني هيرمان فون فيسمان، استغرقت الرحلة من المكلا إلى وادي حضرموت والعودة ستة أسابيع، من 9 مايو إلى 21 يونيو 1931م، وقد نشر ميولين تفاصيل الرحلة في كتاب بعنوان: (حضرموت.. إزاحة النقاب عن بعض غموضها)، وقد وصف مترجم الكتاب الدكتور محمد سعيد القدال الرحلة بأنها ضرب من أدب الرحلات رفيع المستوى(3).

الفاصل الزمني بين الرحلة وعصرنا الراهن تسعون عامًا وبضعة أشهر، ففي عام الرحلة (1931م) كانت حضرموت بسلطنتيها الكثيرية والقعيطية واقعة تحت الحماية البريطانية؛ ولهذا جاءت الموافقة على الرحلة عبر البوابة البريطانية(4)، وقد تبرز هنا تساؤلات من قبيل: لماذا هذا التغلغل الهولندي في منطقة واقعة تحت النفوذ البريطاني؟ وماهي مكانة حضرموت بالنسبة للهولنديين؛ البعيدة عن مناطق نفوذهم الاستعماري في أقصى الشرق؟! والإجابة عن ذلك ببساطة أن نسبة كبيرة من المهاجرين الحضارمة إلى جزر الهند الشرقية (إندونيسيا) يُعَدَّوْنَ رعايا تحت الحكم الهولندي الاستعماري، وكانوا في مهجرهم الشرقي جالية لها وزنها الاقتصادي الكبير، وتأثيرها الديني القوي على سكان هذه الجزر؛ ولهذا كان الفضول السياسي (الاستخباراتي) هو الدافع الرئيس لهذه الرحلة.

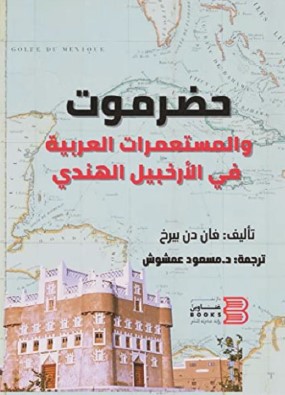

كان الهولنديون منذ وقت مبكر يتوجَّسون من الوجود الحضرمي في مناطق نفوذهم في إندونيسيا، ومدركين مقدرتهم على تنبيه الأهالي إلى عبء احتلالهم لبلادهم، بل والتحريض على مقاومتهم – وهو ما حدث بالفعل – لهذا في عام 1881م كلف الحاكمُ العام لجزر الهند الهولندية في بتافيا (جاوا)؛ المستعربَ الهولندي ( فان دن بيرخ) بإعداد دراسة مفصَّلة عن العرب المقيمين في الأرخبيل الهندي، وفي عام 1886م قام هذا المستعرب بنشر نتائج دراسته في كتاب باللغة الفرنسية وعنونه بـ(حضرموت والمستعمرات العربية في الأرخبيل الهندي)، ترجمه عام 2006م الدكتور مسعود عمشوش الذي نبّه – أي الدكتور مسعود – إلى الأبعاد السياسية الخطيرة للكتاب؛ لأنه يكشف عن الوسائل التي استخدمها الهولنديون لمحاربة العرب والإسلام، التي منها الزيادة في تضييق الخناق على المهاجرين الحضارمة، والحد من تحركاتهم فيها(5).

وتأتي هذه الرحلة (1931م) بعد خمسة وخمسين عامًا من تلك الدراسة الاجتماعية، وخلال هذه المدة تنامى دور الحضارمة في المجتمع الإندونيسي، كما استفحل الانقسام فيما بينهم؛ لهذا يمكن وصف دراسة (برخ) بأنها محاولة هولندية اعتمدت على السماع من المهاجرين دون الاتصال المباشر ببلادهم، أما هذا الكتاب (الرحلة) فقد عاينت هولندا حضرموت وسمعتها والتحمت بها، وهذا ما يعطي هذا الكتاب أهمية قصوى؛ لأنه كما يقال: *من شاف ليس كما من سمع*. وإذا حيّدنا هنا الأهداف الاستعمارية أو الاستخباراتية لرحلة ميولين، فإننا سنجد لها فوائد للمشتغلين بالدراسات الإنسانية، ومنها علم التاريخ. فالرحلة المدوَّنة هي تسجيل حي لواقع الحال كما هو، لكن مع مرور الزمن نجد أن معلوماتها قادرة على سد بعض الثغرات التي تصمت أو تغفل عنها مصادر التاريخ، ومما يعزِّز قيمة الكتاب – إضافة إلى ما دوّن فيه – هو تضمينه لعشرات الصور الفوتوغرافية للأشخاص والمدن والبلدات، والسقايات، والمساجد، والمآذن، وغيرها، وهي بهذا تكون شاهدة على عصرها، ووثيقة من وثائق التاريخ (ورُبَّ صورةٍ خيرٌ من ألف كتاب)، والبعض من المنشآت العمرانية التي وثَّقتْها الرحلة الآن مُهَدَّمة؛ لهذا فإنَّ العودة إلى هذه الصور ستساعد في إعادة بناء تلك العمائر الأثرية التقليدية أو ترميمها، والتي ينتمي غالبها إلى نمط العصور الوسطى.

ويذكر مترجم الكتاب الدكتور محمد سعيد القدال (رحمه الله) قائلًا: *إن الرحلة تصوِّر – بكثير من الصدق ـ انطباع الأوروبيين عن الحياة في بلاد العرب، ونحن بحاجة لمعرفة رأي الآخر فينا؛ لأنها تبرز إيجابيات مجتمعنا كما تبرز السلبيا،, وهذا لا يعني أن نؤخذ بهذه الانطباعات دون تمحيص وروية بل علينا أن نتدبرها*(6)، ومن منطلق (التدبُّر) والتبصُّر سنحاول تتبع الرؤية الهولندية للمجتمع الحضرمي بما لها، وما عليها حتى نعيد اكتشاف أنفسنا؛ ولهذا سنعرج في هذه القراءة على اختيار وقفات من الرحلة، وجدْنا أنها جديرة بالتعليق والمناقشة، دون الالتزام بخط سير الرحلة الجغرافي المرسوم خطوة بخطوة في فصول الكتاب.

كشفت الرحلة بالنسبة للأوربيين، ولنا نحن العرب بعد تسعين عامًا من القيام بها كيف كانت حضرموت، وما هي تطلعات الناس، وماهي عوائق تطورهم، وماهي أبرز أنشطتهم الاقتصادية، وإلى أي مدى كانت الهجرة الحضرمية الخيار الصعب، والشاق في حياة الحضارمة الدرامية، بل والأكثر مرارة ما بينته هذه الرحلة من أن حضرموت (الثابتة)، كانت أعجز من أن تفعل شيئًا لصالح أهلها الذين هم في حالة انتظار مزمن لمنقذ خارجي ما، أو لحوالة من مهاجر، تسدُّ رمق أهله بحسب نصيبه من حصاد الشقاء في المهجر… (وما أشبه الليلة بالبارحة).

ومن القضايا الساخنة للرحلة التي تفصح عن غربة حضرموت الداخلية والخارجية؛ تلك الحوارات التي يتداخل فيها مؤلف الكتاب مع الحضارمة في المجالس العامة، لاسيما عندما يتحدثون عن مستقبل حضرموت، والمآلات المتوقَّعة، والأهداف المرجوَّة، وأبرز ما يطرحه الحضارمة ويكرِّرونه من تلك التساؤلات التي تبحث في انتشال حضرموت من أوضاعها المتردِّية في كل المجالات، وماهي فرص التدخل الخارجي، لا سيما الهولندي، حتى يتم إعادة ضبط الأمور، وإصلاح الحال؟، والرد الهولندي غالبًا ما يكون واضحًا؛ هو: إنهم لا يستطيعون التدخل في شؤون حضرموت الواقعة تحت الحماية البريطانية، وأن الحل من وجهة النظر الشخصية لصاحب الرحلة الذي يضعه من باب النصيحة الدائمة للحضارمة؛ هو بالوحدة الداخلية للمجتمع الحضرمي، ونبذ الصراعات(7).

كان دانيال فان در ميولين يتهرَّب من التساؤلات المتكرِّرة عن انطباعه تجاه حضرموت من زُوَّاره الذين يصفهم بالفضوليين، ويختار في البداية الرد الدبلوماسي؛ لأنه يعلم أن الإجابة (المجاملاتية) هي المطلوبة، لكنه يضطر – إذا حوصر مرة أخرى بالسؤال نفسه – في التعبير عن رأيه الصريح برد لا يخلو من النقد اللاذع للوجاهات الحضرمية المهاجرة، من ذلك قوله: *إن خيبة أملنا في انعدام الوحدة وحالة الحرب، وهما عار على القادة الحضارمة، الذين عرفناهم في جاوا مقتدرين ونشيطين ومواطنين مسالمين*(8)، وهذه الحوارات التي أفصحت عن واقع حضرموت البائس، والمهترئ ربما حملت رسائل تطمينية للتوجُّسات الهولندية من (حضرموت الثابتة)، وهم يبحثون عن سر قوتها؛ ليتمكنوا من ترويض (حضرموت المهاجرة)، فإذا بهم يكتشفون أنها منطقة لا يوجد بها أساطيل، تشق عباب المحيطات، أو غواصات مدمرة، أو طائرات قاذفة، أو جيوش جرَّارة، وأنها منطقة يعمُّ غالبَ أهلها البؤس والفقر، وأنهم لا يستطيعون التحرُّك بأمان خارج المدن المُسوَّرة، بسبب الفوضى القبلية، واختلال الأمن، وضعف الموارد الاقتصادية، لكنهم في تغريبتهم تزوَّدوا بثقافة مدرسة حضرموت الوسطية، وبهُوِيَّتها الإسلامية السمحة، وبذلك شقُّوا طريقهم في معترك الحياة في بلاد الناس الواسعة.

ومما لفت نظر ميولين ـ لاسيما عندما يدخل بيوت الأثرياء الحضارمة ـ ذلك البون في مستوى المعيشة بينهم وبين أغلبية السكان، وفي مثل هذه المناسبات كان يتساءل باستنكار: هل هذه فعلًا حضرموت المنعزلة المتعصبة؟! ودائمًا ما يكرِّر انتقاده لهؤلاء الأثرياء؛ لتقصيرهم في خدمة مواطنيهم، ويستثني من ذلك السيد أبابكر بن شيخ الكاف؛ الداعم السخي للتعليم والصحة في حضرموت، والمبادر لتعبيد الطريق الرابط بين وادي حضرموت، وساحلها، الذي كان يؤمِّل فيه انتعاش حركة التجارة وتسهيل حركة الناس(9).

وتكشف الرحلة عن رغبة قوية مبكرة عند السيد الكاف في إحلال السلام، وأنه كان يرى في سلاح الطيران البريطاني الخيار الاستراتيجي لقبول القبائل السلام تحت تهديد القنابل، وهذا الطرح في زمن الرحلة وهو عام 1931م؛ أي قبل خمس سنوات من قيام البريطانيين فعلًا باستخدام الطائرات؛ لإخضاع القبائل المتمرِّدة أو الرافضة للهُدنة العامة، ولا نريد الخروج عن مسار الرحلة، لكن توجب الإشارة إلى أن قنابل الإنجليز لا تُرمَى إلا بعد منشورات تحذيرية، تتحدّد فيها مناطق الاستهداف، ويطلب من الأهالي الابتعاد عنها هم ومواشيهم(10)، وأعتقد أن هذا ما كان يرمي إليه السيد أبوبكر بن شيخ الكاف، فالحضارمة خاصة البدو منهم كانوا يحتاجون إلى ما يشبه الصدمة؛ حتى يقبلوا ما يتمنَّونه في دواخلهم من الجنوح إلى السلام والأمان، وحقَّقت هذه السياسية أُكُلَها، وعمَّ السلام في حضرموت بفضل عناصر كثيرة، أهمُّها القبول الجمعي للهدنة العامة.

ويبدو أن الرحَّالة دانيال فان در ميولين لاحظ وجود ثنائية حضرموت الحقيقية (الثابتة)، والموازية (المهجرية)، وذلك من خلال أمور عدَّة، منها رصده لحركة الانتقال من جاوا؛ ففي أيام وصوله الأولى وصل 100 مهاجر إلى ميناء المكلا، وقدَّر نسبة الحركة السنوية للمهاجرين قدومًا ومغادرة بألف مسافر سنويًا(11)، أي: إنَّ في كل شهر يسافر تقريبًا تسعون إلى الشرق (الهند والشرق الأقصى)، كما لاحظ هذه الثنائية من اعتماد غالب الأسر الحضرمية في معيشتها على المهجر الجاوي، وتحدث الأهالي باللغة الملاوية، وفي الملامح الجاوية المميزة للموالدة منهم، ومن أنواع المأكولات الجاوية، وطريقة طهيها، والتوابل المستخدمة؛ لهذا دائمًا يعزو حفاوة الاستقبال له في حضرموت؛ لامتنان الحضارمة على المعاملة الكريمة التي يلقاها أبناؤها المهاجرون من حكومة هولندا في إندونيسيا(12). لكنه لم يذكر المعاملة الهولندية السابقة السيئة للحضارمة، وذلك بالتضييق على تحرُّكاتهم، وبإجبارهم على العيش في أحياء معينة من المدينة الواحدة، وعدم السماح لهم بالتنقل إلا بتصريح خاص، ولم يتحدَّث عن الدور الهولندي في إضعاف الصف الحضرمي، ومحاولة تشويه سمعتهم عند الإندونيسيين(13).

ومن الأمور الطريفة التي لها علاقة بما يمكن وصفه بشيوع ثنائية حضرموت و(سلطنة هولندا الحضرمية)؛ هو عندما قال السلطان علي بن منصور الكثيري للرحالة ميولين ـ عند استقباله في قصره ـ إنه السلطان الفعلي لحضرموت، وشرعنَ له هذا المنصب بتأكيده أن نصف سكان المنطقة التي يحكمها تابعون لهولندا، ويعيشون في كنف مستعمراتها. وفي تعليق لا يخلو من الارتياح وصف ميولين هذا (المنصب) بأنه *مفعم بالمبالغة الشرقية*(14)، وفي تقديرنا أن كلام السلطان (مفعم بالمجاملة العربية) التي تؤشر إلى أن حضرموت كانت وربما لا تزال عبئًا على نفسها، وعلى المهاجرين وعلى غيرها، وبهذا ليس غريبًا أن تشهد ولاتزال سلاطين حاضرين غائبين، تختلف التفاصيل والمأساة واحدة.

والحقيقة أن قضية الهجرة الحضرمية قد شغلت حيِّزًا لافتًا من مشاهدات صاحب الرحلة وتعليقه، فعندما تكلم على اختلال في التوازن بين صادرات دوعن للعسل وما تستورده من الأرز والسكر والقاز والدقيق والأقمشة، لكنه أكد على أن أموال الهجرة هي التي تحقق نوعًا من التوازن، ويدفعنا هذا الوضع إلى تساؤل عابر، وهو: هل نبالغ إذا قلنا: لولا الهجرة لهلكت حضرموت؟ وأيًّا كانت الإجابة فإن الرحلة استمرت في التركيز على ملحمة الهجرة الحضرمية، ففي خضم حديثه عن مظاهر الهجرة يلاحظ ميولين بعين ذكية وجود ثلاثية تسيطر على تفكير الحضرمي العائد لبلاده؛ (المنزل – المسجد – القبر)، فهو يريد المنزل سكنًا يقضي ما تبقّى من حياته في الدنيا، والمسجد ليبني له الله منزلاً في الجنة، والقبر مرحلة انتقالية بين المنزلين، وفي هذا المشهد الثلاثي يرى ميولين حظ المساجد كبيرًا من حيث الصرف بسخاء في إعمارها؛ لهذا يكثف تعليقه الناقد بالقول: *مساجد فارهة في بلاد حضرموت الفقيرة*(15).

واتسم أسلوب المؤلف بالطرح المتَّزن، وتجنَّبَ النظرة الأوروبية الاستعلائية نحو الآخر؛ التي كثيرًا ما تُلاحَظُ في كتابات الرحَّالة والمستشرقين، لكنه قدّم وصفًا دقيقًا للأوضاع السيئة في المجتمع الحضرمي، وانتقد بعض العادات والظواهر الاجتماعية، وبيّن تأخُّر المجتمع عن ركب الحضارة، وكما كان خطابه مُوَجَّهًا للحضارمة من منظور قراءتهم المستقبلية لما يكتبه، فإنه بصورة مباشرة يقدِّم نفسَه للقارئ الأوروبي بوصفه البطل الذي اكتشف مساحات واسعة من حضرموت، وتعمّد الوصف الغرائبي المثير للدهشة والإعجاب، لكن بدون مبالغة.

وفي سياق متصل تحدَّث عن الرؤية العربية الإسلامية للأجانب (النصارى)؛ ليضفي نوعًا من الخطورة والمغامرة لرحلته، لكنه كما ذكر التعصُّب العربي تجاه النصارى، ذكر الاتجاه المنفتح الذي أتاح له دخول المساجد، وطلوع المآذن(16)، ومن جانب لم يكن مُوَفَّـقًا عندما فسّر لطافة نساء آلـ (الحيقي) في معاملته، بأنهن لا يعرفْن إلا القليل عن دينهم، وأنهن لمْ يُصَبْنَ بعدُ بالعداء للنصارى، في حين كان العكس هو الصحيح، فمن يعرف الدين الإسلامي يعرف حق غير المسلمين في بلاد المسلمين على المسلمين، ويؤكد ذلك ما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: *من آذى ذمّيًا فقد آذاني*، واللافت شيوع لفظة النصارى – حسب نص الترجمة – عند الحضارمة بوصف المسيحيين، وهي لفظة أكثر مرونة من استخدام لفظة الكفار؛ لهذا كانت نظرتهم العامة تجاه الأجانب متحفظة، ومتسامحة في الآن نفسه، لكنَّها تدريجيًا صارت أكثر مرونة، لاسيما بعد أن اتسعت حركة الهجرة، واختلاطهم بأجناس، وثقافات متنوعة.

لقد وصفَ الكتابُ – بدقَّة – ملامحَ الأشخاص الذين قابلهم؛ من البدو والحضر والوجاهات الاجتماعية، وسكان الحواضر الفقراء، مبيِّـنًا مظهرهم العام من حيث نوع الملابس، والأسلحة، ولون البشرة، ومزاجهم، ونظافتهم، وكذا وصف مصاعب الرحلة مع الجمال والحمير، وهما وسيلة المواصلات الأساسية في الجبال والهضاب، وتكلم عن الفقر المدقع والقصور الفارهة، والمناخ والتضاريس والجفاف والطبيعة الساحرة بأسلوب ماتع، من جهة أظهر تمكُّن المترجم الدكتور محمد سعيد القدال، ومن جهة أخرى أظهر براعة المؤلِّف في سلاسة السرد، وبالسيطرة على القارئ، بجعله يتخيَّل الرحلة حيَّة متحركة يعيشُها.

لقد عبَّر الرحالة دانيال فان در ميولن عن دهشته من الكرم العربي، بوصفه سلوكًا يرتفع على الاتجاهات الفردية التي ميّزت الحضارة العربية؛ لهذا لمْ يُخْفِ امتنانه عندما أُهدِي له في مدينة المكلا سترة بدلًا من سترته التي تمزَّقتْ(17)، وفي مناسبة أخرى من الرحلة لمْ يُخْفِ إعجابه ودهشته عندما حلَّ وفريقُه ضيفًا في وقت غير مناسب بقوله: *لعله من المناسب أن نتقدم بالعرفان لحفاوة العرب، فمَنْ من الغربيين سيخفي امتعاضه إذا توقَّف حفل زواجه بمجيء قافلة من الناس المرهقين الجوعى، ومَنْ مِنَّا كان سيفتح داره فورًا للمسافرين أبناء الطريق، ويقوم بنفسه بإحضار الماء لإطفاء ظمئهم، ويعدُّ لهم في الحال الطعام الذي يقيم أودهم*(18)، وهناك إشارات أخرى في الرحلة للكرم الحضرمي، لكن نكتفي بما أشرنا إليه.

وحرص صاحب الرحلة على ذكر عدد السكان للمدن والبلدات الحضرمية؛ وهي بحسب التعداد التقريبي (المكلا12000/ شحير1500/ الشحر9000/ شبام8000/ حريضة2000/ سيئون15000/ تريم12000)، وربما كان ذلك من الإحصائيات التي تذكر عادة ضمن الوصف العام في كتب الرحلات، لكنها في هذه الرحلة الرسمية تدخل في صميم الأهداف الاستخباراتية، فقد شاهدت هولندا حضرموت على الطبيعة كما خلقها الله، وبحسب المعلومات التي خرجت بها رحلتهم فإن النظرة الأولية تؤشر إلى أن حضرموت لا تمثِّل ثقلًا سكانيًّا، أو حضاريًّا، أو حتى اقتصاديًّا يمكن أنْ يهدّد المستعمرات الهولندية، لكن ما لم يشر إليه الكاتب، أو لعله ضمّنه تقاريره الخاصة هو أن سر قوة الحضارمة في فكرة الدين الإسلامي، وثقافتهم المسالمة التي يسّرت اندماجهم في المجتمع الإندونيسي، فكانت هذه بضاعتهم الخفيفة، التي حملوها على ظهورهم وزادهم العميق في وجدانهم، وعندما تغلغلت هذه الفكرة في ثقافة المجتمع الإندونيسي، وترسَّخت صاروا مكوّنًا أصيلًا في المجتمع، وطرفًا في تطلعاته وآماله؛ لهذا ومع اندلاع الحركة التحررية الوطنية الإندونيسية انحاز الحضارمة بقوَّة إليها، وكان من نتائجها اهتزاز وضع الإندونيسيين (الصينيين)، وإجبار الهولنديين المستعمرين على مغادرة إندونيسيا، وبقي الحضارمة؛ بوصفهم ثقافة إسلامية أكثر منهم دماء عربية.

الهوامش:

1- دانيال فان در ميولين_ د. هـ. فون ويسمان، حضرموت إزاحة النقاب عن بعض غموضها، ترجمة الدكتور محمد سعيد القدال، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، 1998م، ص15.

2- ر. ج. جافين، عدن تحت الحكم البريطاني 1839- 1967م، ترجمة محمد محسن العمري، دار جامعة عدن للطباعة والنشر2013م، ص35، وينظر: أحمد محمد بن بريك، اليمن والتنافس الدولي في البحر، دار الثقافة العربية للنشر والترجمة والتوزيع، 2001م، ص79.

3- دانيال فان در ميولين، المرجع السابق، ص5.

4- نفسه، ص30.

5- د. مسعود عمشوش، الحضارم في الأرخبيل الهندي، دار جامعة عدن للطباعة والنشر،2006م، ص9- 10.

6- دانيال فان در ميولين، المرجع السابق، ص6.

7- نفسه، ص110.

8- نفسه، ص145.

9- نفسه، ص87.

10- عبد العزيز بن علي القعيطي، إحلال السلام في حضرموت، 2009م، ص65.

11- دانيال فان در ميولين، المرجع السابق ص50.

12- نفسه، ص110.

13- حامد القادري، ترجمة. زكي باسليمان، كفاح أبناء العرب ضد الاستعمار الهولندي في إندونيسيا، دار جامعة عدن للطباعة والنشر،1998م، ص 100.

14- دانيال فان در ميولين، المرجع السابق ص 87- 88.

15- نفسه، ص88.

16- نفسه، ص161.

17- نفسه، ص49.

18- نفسه، ص 100- 101.