محاولة ثانية لفهم السياق التاريخي لحصن العٌر في حضرموت .. أي. جي. كيل .. E.J. Keall .. ندوة الدراسات العربية المجلد 25 (21-23 يوليو )1995 اوكسفورد

ترجمة

د. خالد عوض بن مخاشن

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 4 .. ص 40

رابط العدد 4 : اضغط هنا

في ربيع عام 1991 وجهت لي الهيئة اليمنية العامة للآثار والمخطوطات والمتاحف دعوة لزيارة حضرموت لإجراء دراسة هناك بعد تعثر الأعمال الأثرية الاعتيادية التي كانت تقوم بها البعثة الأثرية الكندية التابعة لمتحف انتوريو الملكي Royal Ontario Museum في منطقة زبيد لأسباب خاصة. كان هدفي الأساسي من هذه الرحلة زيارة موقع حصن العر وذلك بسبب النقوش الحجرية الآتية من ذلك المكان التي أظهرت في بداية الأمر وجود عناصر أجنبية دخيلة على الجنوب العربي (انظر كيل (1992)(Keall). ظهر أول نقش من هذه النقوش عام 1931م (انظر فان دير مولن وفون ويسمن(1932) Van der Meulen- von Wissman ) ثم تلا ذلك ظهور نقوش أخرى وهي محفوظة الأن في متاحف عدن والمكلا وسيئون. أنا ممتن جداً لحصولي على هذه الفرصة التي أتاحها لي القدر التي أسهمت في إضافة موقع حصن العر إلى نطاق اهتمام البعثة الأثرية الكندية في عام 1993وفقاً لاتفاق أبرم مع السلطات اليمنية. ويحدونا الأمل أن يتم توجيه بعثات تنقيب أثرية إلى تلك المنطقة في المستقبل.

إن اهتمامي الخاص بهذا الموقع كما أشرت آنفاً يكمن في التقاليد الفنية التي اتبعت في إنشاء هذه القطع المنحوتة التي تظهر على نحو واضح بأنها لا تعود إلى الجنوب العربي. لكن ينبغي الإشارة هنا إلى أن بعدها عن الجنوب العربي يكمن في الأسلوب وليس في المحتوى فمحتوى هذه المنحوتات يمثل بما لا يدع مجالاً للشك ما اعتاد عليه سكان الجنوب العربي في قضاء أوقات التسلية إلا وهو مشاهد لممارسة هواية الصيد. أما فيما يتعلق بالأسلوب فعلى الرغم من أن تاج العمود والبقايا الأثرية للعتبة (1) تختلف عن بعضها البعض فإنهما ترتبطان ارتباطاً وثيقاً بتقاليد النقش الحجري البيزنطي والفارسي. كتب الكثير من المهتمين عن هذه القطع إلا انهم اختلفوا في تحديد ما إذا كانت هذه القطع أقرب إلى الفن البيزنطي أو الفن الفارسي. أفضل ما نشر من وصف لذلك العمود موجود بالصفحة 241 من البيان الأثري المصور الذي ألفته بيرنيه Pirenne عام 1986م الموجود بمتحف عدن رغم أن المؤلفة لم تحدد تاريخ ذلك العمود. أما هوفنر و فون وايسمن (1953) ((Höfner- von Wissman فقد أشارا إلى تأثر تصميم العمود بالفن الساساني وكذلك فعل جروهمان(1963) Grohman. لكن دو Doe (1970) رأى فيه تأثيراً بيزنطياً. ربطا فون وايسمن وهوفنر(1953) von Wissmann – Höfner بين رسومات لشجرة الكرمة موجودة بجزء من قطعة أثرية عثر عليها في الحصن والرسومات الموجودة في تدمر. وفي فترة لاحقة اقترح منفرداً فون وايسمن von Wissmann(1968) أن يكون القرن الثالث بعد الميلاد هو تاريخ كل الأعمال الفنية الموجودة في حصن العر وربما يكون هذا الاقتراح مبنياً على تلك المقارنة بين هذه الرسومات ورسومات تدمر.

أشار جروهمان (1963) Grohman إلى أن فون وابسمن Von Wissman هو من اكتشف القطعة الكبيرة من العمود الأثري لحصن العر عام 1959. لانكستر هاردنج ((1964 Lankester Harding وصف تلك القطعة الأثرية عندما كانت لاتزال بالموقع أي في حصن العر وهي الآن محفوظة في مدينة المكلا. كما كتب عن بعض القطع والألواح الأثرية التي اخذت إلى سيئون معتبراً أنها تعود في أسلوبها إلى الفن الروماني الأغريقي مرجحاً أنها تعود إلى الفترة ما بين (100ق.م الى 100 م). وضع دو (1983) Doe عدة تواريخ قد تكون تعود إليها تلك القطع فيما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الثالث بعد الميلاد موكداً تأثرها إلى حد ما بالفن القبطي ولكنه كان يميل أكثر إلى تأكيد تأثر تلك القطع بالفن السوري. أما ماثيو (1975) Mathew فقد أكد بأن الموقع يمثل أقدم أثر للتأثير الروماني الأغريقي الآتي من قانا (2).

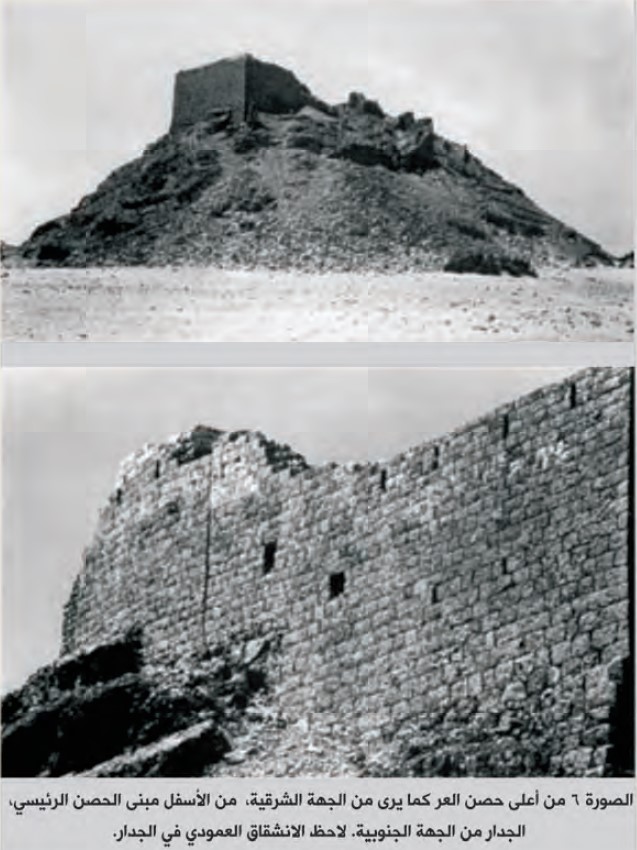

إن مصدر تلك النقوش كلها هو حصن العر الواقع على رابية نائية معزولة تمتد كنتوء صخري في وادي المسيلة تحيط به الخنادق الدفاعية الحضرمية النمطية. يسيطر الحصن تماماً على المنطقة ويكشف الجهات الشرقية والغربية للوادي الرئيس وأفرعه الجانبية ايضاً. الجدران الخارجية للحصن عدلت أكثر من مرة وينبغي على المرء أن لا يؤكد وجود مراحل مختلفة من البناء في ذلك الجدار من غير أن تكون لديه الأدلة والتبريرات التي تؤكد ما يقوله ففي حالات كثيرة نجد أن الاختلاف في حجارة البناء يعود غلى الحاجة إلى مساواة وترتيب احجار الأساسات المثلمة والخشنة قبل بناء الجدران فوق تلك الأساسات. أن الانشقاق العمودي الواضح في البناء الحجري (انظر الصورة 6اسفل) يؤكد احتمالية بناء الجدار على مرحلتين منفصلتين ومتتابعتين وليس ثمَّة دليل على أن الجدار بني في مرحلتين تاريخيتين مختلفتين. بعض الأماكن في الجدار تبدو أكثر قدماً من بعض الأماكن الأخرى فيه لأننا ربما نشاهد الجزء الأوسط من الجدار بعد أن سقطت أو نهبت الحجارة التي استخدمت في تغطيته من الخارج. ومع كل هذا تبقى قائمة إمكانية احتلال الحصن في القرن الثالث عشر أيام الدولة الرسولية حيث تم إرسال الكثير من الحملات إلى هذا الجزء من البلاد. (انظر جونستون Johnstone (1982)). فأحجار البناء المتناثرة في الجهة اليمنى تؤكد هذه الامكانية (انظر الصورة6 أعلى). وعلم الرغم من سطحية هذا الدليل فإنه يؤكد بأن المنطقة أصبحت صحراوية منذ أمدٍ بعيد. من المعروف أن الحصن قد تم إعادة استخدامه في الخمسينيات من قبل جيش البادية الحضرمي (انظر سيرجنت1954م Sergeant) وبما أن الجنود لم يستطيعوا استخدام جدران الحصن فإن إمكانية إسهاماتهم في أي عمليات بناء تبقى متواضعة جداً. بعد مضي حوالي عقد من الزمن أفاد هاردنج (1964) Harding بأن الجنود غادروا الحصن منذ سنوات قلائل.

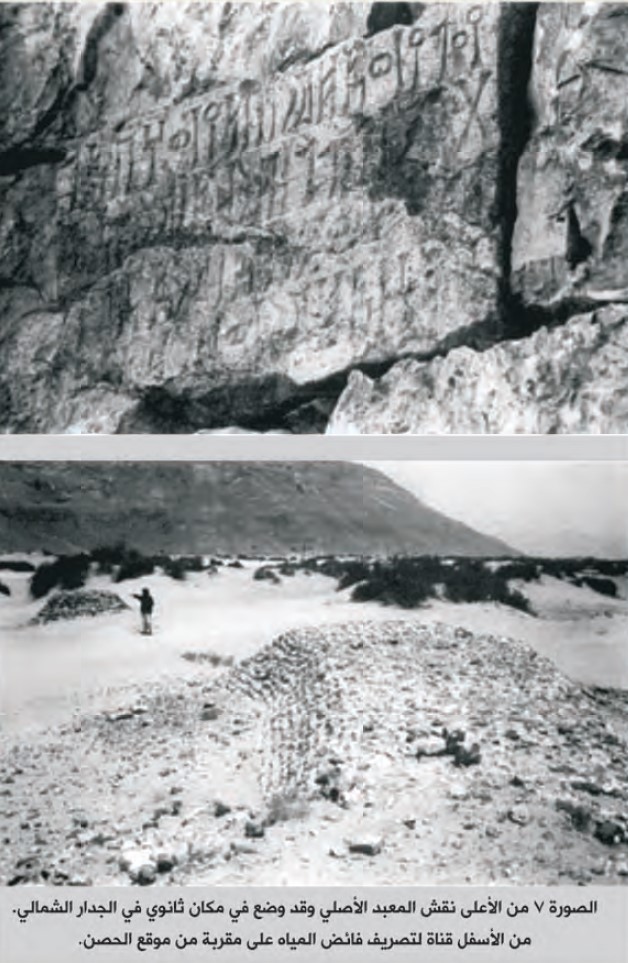

إن أقدم نشاط تم توثيقه في الموقع هو الحجرتان اللتان بهما نقوش واللتان لا تزالان في الجدار الخارجي للحصن (انظر الصورة 7أعلى) وحسب علم البليوغرافيا (3) فإنهما تعودان في تاريخهما إلى القرن الأول بعد الميلاد (فون ويسمن1968)) Von Wissman). إن اختلاف مواصفات وأبعاد الحجرتين عن مواصفات وابعاد الأحجار المجاورة لهما يجعلنا نرى أن هذا النقش الإهدائي وضع في مكان ثانوي غير مهم من الحصن وهذا يعني ان البناء الاساسي للحصن لابد وانه يعود الى فترة زمنية تلت القرن الاول الميلادي التي اعدت فيه تلك النقوش التي يبدو انها قد جلبت من معبد للإلهة عشتار(4) (ريكمانس ( 1962) Ryckmans ).

لم يكتشف كل من فان دير مولن Van der Meulen وفون وابسمن Von Wissmann هاتين الحجرتين المعاد استخدامهما ولا النقوش التي بهما في رحلة اكتشاف الحصن الأولى عام 1931. فقد كان انجرامس Ingrams هو أول من التقط صورة لهاتين الحجرتين في عام 1935م كما أن دريوسDrewes أخذ لهما صورة أثناء مرافقته ليفان دير مولن في البعثة الاستكشافية التي تمت عام 1952م. استخدم ريكمانس Ryckmans الصورة التي التقطها إنجرامس في تقديمه وترجمته لهذه النقوش وعند مراجعته لها استخدم الصورة التي أخذها دريوس Drewes ثم نشرها في النسخة الجديدة التي ظهرت عام .1962

كما أن العمود المنقوش الذي سلمه فون مولن وفون واتسمن لعدن عام 1933م قد وجد أيضاً في مكان فرعي من الحصن تحديداً في الجدار الخارجي للحصن وبما أنه تم اكتشافه قبل التعديلات التي أجريت على الحصن من قبل جيش البادية الحضرمي فإنه بإمكاننا أن نتوقع بأن ذلك العمود قد استخدم كلبنة من لبنات البناء أثناء الحملات الإسلامية الشهيرة في القرون الوسطى. العمود بالطبع ليس إسلامياً فإذا أخذنا الأسلوب فقط في الحسبان يمكننا القول بأنه يعود إلى ما قبل القرن الرابع بعد الميلاد.

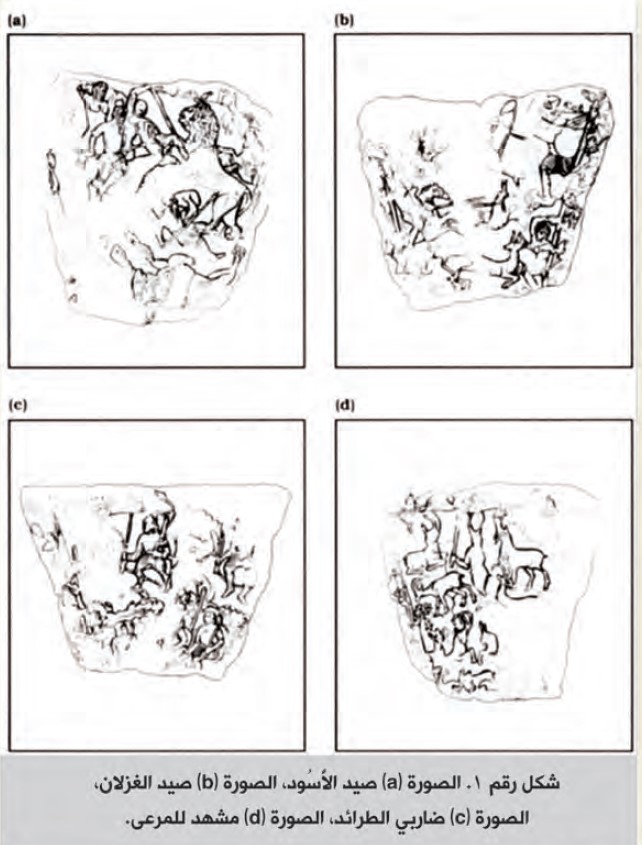

حاول كثير من الباحثين وصف التفاصيل الغامضة للرسومات بطرق مختلفة. ويتفقون عموما على ان الرسمة الاولى ((a تمثل صيد الاسود ويظهر فيها أحد الاسود وقد نهض في وجوه مهاجميه من الصيادون الذين كانو يمتطون الخيول بينما يظهر اسد اخر ملقى على الارض ميتا. الرسمة الثانية ((b تظهر صيد الغزلان ويظهر فيها الصيادون وهم يمتطون صهوات الجياد كما تظهر فيها ايضا رسومات لمباراة مصارعة. اما الرسمة الثالثة (c) فقد تباينت الأرى حول فهمها. فعلى سبيل المثال اعتبرت بيرنيه (1986) Pirenne هذه الرسمة تصويرا لمشهد انطلاقة الصيادين حيث رات ان ما يظهر في الرسمة من اشكال دائريه على امتداد المشهد الذي يمشي فيه تسعة من الصيادون ماهي الا دوائر لسياج حلبة تعود في تاريخها الى ايام الاشوريين حيث كانت الطرائد تساق الى منطقة مغلقة مسيجة تمهيدا لقتلها على ايدي صيادا قوي أي ان المشهد تصويرا لضرب الطرائد تمهيدا لاصطيادها.

الرسمة الرابعة (d) تظهر شكل شبيه بالإنسان في مكان للرعي. يثير هذا الشكل تساؤلات وجدل لاحد لهما. يتسأل المرء فيما إذا كان هذا الشكل بغطاء الراس ذو القرون، انسان؟ او اله؟ هل هو يمثل الروح الحارسة للطرائد؟ هل يمثل صياد متنكر يحاول الاقتراب من الطرائد؟ هل هو لصياد منتصر يلاعب غنيمته؟ من الواضح ان الحاجة ماسة جدا لفحص وتدقيق أعمق لهذه الرسومات المنحوتة لإيضاح تفاصيلها أكثر وتنقية فهمنا لها في حال سمحت الظروف بذلك قريبا. ومن حسن الحظ انه لم يعلن عن فقدان هذه المنحوتات الحجرية على الرغم من التقارير التي تتحدث عن عمليات نهب واسعة طالت المتاحف في عدن والمكلا.

ان تاريخ هذه النقوش الحجرية ليس الاهتمام الاساسي لهذه الدراسة ولكن التاريخ العام لها وطبيعتها الاجنبية هي موضوع الدراسة الرئيسي. فيما يتعلق بالشكل العام لهذه الرسومات فلها شكل شبه المنحرف (ضلعيه العلوي والاسفل متوازيين بينما ضلعية الجانبيين غير متوازيين) فلا يوجد شبيه بيزنطي مطابق لها تماما. دو Do (1983) اعتبره شكل مكعب من تاج عمود بيزنطي. جروهمان ((1963 Grohmann اعتبره مشابها للأشكال التي توجد بتدمر وبعلبك ولربما يمكن القول ان فيه شبه من شكل اعمدة فارس انظر قلعة اليزدجر (كيل 1988). لا توجد دلائل توحي بان هذا العمود الذي يحوي الرسومات ذو الشكل الشبه منحرف كانت له قاعدة دائرية مما يجعله مختلف تمام عن تلك الاشكال التي شرحها كوتزشيه (1936) Kautzsch واعتبرها من الفن البربري. من الاهمية بمكان اعتبار شكل هذا العمود مشابها لأشكال الاعمدة الاسلامية الموجودة في فلسطين والتي تعود الى بدايات القرن الثامن (انظر كريسويل .(Creswell (1969)

اما فيما يتعلق برسومات مشاهد الصيد فيكفي الاشارة هنا الى انها تشبه رسومات فسيفسائية وجدت في انطاكية والقُسْطَنْطَينَيّة تعود في تاريخها الى ما قبل 550م. وباختصار يمكننا القول انه وبالرغم من ان شكل العمود عموما شرق اوسطي الا ان الرسومات التي به قد نحتت بأسلوب وطريقة بيزنطية.

ان النكهة والاسلوب البيزنطي يبدو واضحا جليا على قطع العتب او (العارضة المرتكزة على العمود). هذ النحت الخطي البارز او النافر كان قديما جزء من إطار الباب وهو ايضا بدوره يوكد الاسلوب البيزنطي لان المعماريون الفرس كانوا يفضلوا النقوش والرسومات التي تغطي الاسطح كاملة فتصير نقوشهم شبيهة بورق الجدران ولا يفضلوا حصرها على حواف الفتحات والابواب. القطع التي تم الحصول عليها تحمل رسومات لولبية لأوراق العنب. هناك شبه ليس بالكبير بين هذه الزخرفة الملولبة والزخرفة الخشبية التي ظهرت في الاسكندرية في القرنين السادس والسابع الميلاديين. يطلق مورخوا فن الرسم على رسومات شجرة العنب الملولبة التي وجدت في حصن العر بالرسم المأهول او الحي. فالسكان هنا هم الصيادون الذين يطاردون الطرائد خلسة بينما هي تلتقط حبات العنب. من الملاحظ ان اشكال الصيادون واشجار العنب شوهت بشكل كبير. اشكال الصيادون صغرت بينما اشجار العنب ضخمت. تظهر بوضوح البراعة والحذق في هذه المنحوتات الحضرمية البارزة من حيث الاستخدام الفعال للرسم المنظوري فقد وضع الرسام الغزال خلف جذع شجرة العنب كي تبدو بعيدة بينما وضع الصياد في المقدمة امام الشجرة.

استخدم معماريوا القرن الثامن الامويون في سوريا الاعمدة ورسموا بساتين العنب الغناء ولهذا فمن الممكن ان يكون هذا العمود والرسومات قد تمت في العصر الاموي. وعلى كل حال فان أقرب شبه لأشجار العنب المهجنة المرسومة في عمود حصن العر والتي نمت من شجرة الاقنثوس (5) هي تلك الاشجار التي وجدت مرسومة في زخارف كنيسة القديس يوحنا في القسطنطينية والتي يعود تاريخها الى اواخر القرن الخامس وبداية القرن السادس (داوفين (.(Dauphin, (1987

من حيث المكونات العامة والحجم فان هناك ايضا شبه قوي بين رسومات حصن العر هذه وبين رسومات الكنيسة الشرقية لدير الهان جنوب شرق تركيا والتي تم بنائها قبل عام 490 بعد الميلاد. ان ما يثير الانتباه هو التشابه في اسلوب الزخرفة بين هذه الرسومات وتلك التي ظهرت في اواخر القرن الخامس الميلادي وبدايات القرن السادس في الشام (فلسطين وشمال سوريا وجنوب تركيا) وهي بلدان عرفت بتقاليدها العريقة في النقوش الحجرية.

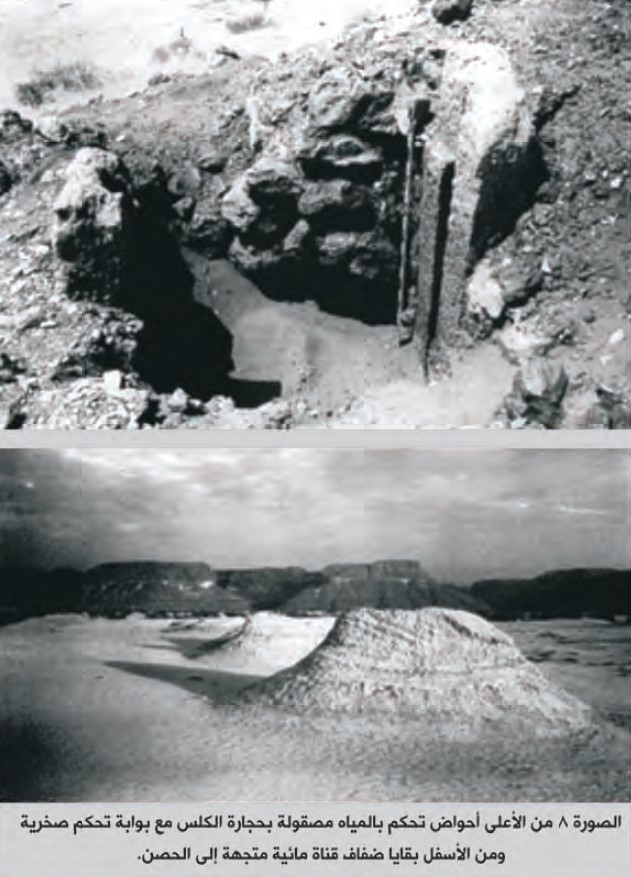

. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا هو لماذا توجد كل هذه الزخرفة الراقية جدا في حصن يقبع في وسط الصحاري والقفار؟ ان مفاتيح الاجابة على هذا السؤال اللغز اوردها الباحثون الاوائل وبالتحديد فان وايسمن(1968) von Wissmann ومن ثم دو Doe (1970) اللذان اشارا الى بقايا انظمة تحكم مائي في المناطق المحيطة بالحصن موكدان بذلك ان المنطقة كانت مستوطنة زراعية رائعة وليس مجرد قلعة فقط.

لقد اتيت انا وزميلي انجريد هيهمير Ingrid Hehmeyer هذه السنة لإعادة فحص ودراسة هذه الخائص الفريدة ومحاولة فهم ما هو خلف بنايات الحصن بشكل أعمق. في زيارتي الاولى شاهدت الخصائص التي وصفها وايسمن ودو وسيرجينت ولكن في زيارتي الثانية التي قمت بها في مارس 1994كنت أكثر حظا فقد شاهدت اجزاء من حجرة مقطوعة في وسط حفرة تم حفرها في احد انظمة التحكم المائي. تظهر تلك الحجرة بوضوح بانها بوابة تحكم لقناة مائية (انظر الصورة 7 اعلى والصورة 7اسفل). ان هذا لديل قاطع بان تلك الاحجار كانت جزء من نظام ري.

المفاجأة الكبرى هي اننا وجدنا ان الاماكن المجاورة لحص العر ماهي الا قنوات مائية (انظر الصورة 7 أسفل) وعلى امتداد خمسة كيلومتر غربا توجد بقايا طبقات متأكلة من ترسب الطمي تراكمت عبر قرون من عمليات الري. هذا كله يجعلنا نواجه الحقيقة التي لا مناص منها الا وهي ان هذه المنطقة كان لها نظام ري مزدهر ومتطور. وفقا لشروط التفسيرات التاريخية لا توجد حاجة لاعتبار حصن العر قلعة معزولة في منطقة حدودية كما اعتقدت انا شخصيا عندما زرته للمرة الاولى فقد تساءلت فيما إذا كان هذا الحصن يمثل الحد الشرقي لحضرموت كقلعة محصنة لصد أي اعتداء فارسي محتمل. وبالمقابل كنت اعتقد بإمكانية ان يكون هذا الحصن قد تم بنائه من قبل عميل غير معروف للفرس كموقع متقدم يخدم المحاولات الساسانية للسيطرة على اليمن. لكن تبين خطاء هذين الاعتقادين. ان حصن العر هو مركز رئيسي قائم بذاته وله منطقته الخاصة به وما كان له ان يزدهر الا عندما توفرت له المصادر الكافية للحفاظ على نظام ريه. هذا الامر يظهر بوضوح من خلال عمليات التصحر التي شهدتها المنطقة لاحقا عندما تكسرت قنوات الري.

خمن سيرجينت Serjeant (1988) بان عمليات التآكل والتعرية هذه قد بدأت بعد الفتح الاسلامي موكدا احتمال افراغ المنطقة من السكان ولكنه اشار الى اعادة توطن للناس في تلك المنطقة في الفترة ما بين القرن 12 والقرن 16. اشار سميث Smith (1988) الى ان المحاصيل هلكت وانتشرت المجاعة في حضرموت في عام 1278 مما دفع بالناس الى بيع قلاعهم وحصونهم لحاكم مدينة ظفار مقابل حصولهم على المساعدات ولكنهم تراجعوا لاحقا بعد ان تلقوا تشجيعا من الدولة الرسولية ثم قام الرسوليون بعد ذلك بالتفاف حول منطقة حصن العر في طريقهم الى ظفار عام 1278 ( انظر سميث .( Smith (1988)

إذا من كان يتحكم في هذه المنطقة وحافظ على انظمة الري فيها والتي لاتزال بقاياها ماثلة على سطح الارض؟ النتائج الاثرية توكد بان الجزء الاساسي من الحصن قد بني في وقت ما من العام 100م. اما الاعمال الزخرفية ذات الصبغة الاجنبية لذلك الحصن فقد تمت حوالي عام 500م. ان الاثرياء الذين جلبوا هذه الزخرفة الشرقية ذات المنشاء الشامي الى حضرموت بعد العام 500 م مباشرة لربما هم افراد قبيلة كنده. فمن المعروف ان بنو عقيل المرار أحد بطون كندة قد عملوا كمرتزقة في المقاطعات الشرقية التابعة للإمبراطورية البيزنطية خاصة سوريا. أحدهم كان يسمى الحارث ابن عمرو عمل مع الساسانيين والبيزنطيين أثني المواجهات الي دارت بينهم في الفترة التي سبقت توقيع الاتفاقية بين الطرفين عام 502م (كوار (Kawar, 1960. اشار اوليندر(1927) Olinder الى ان تسلسل الاحداث التاريخية لحياة الحارث لم يحدد بدقة الا انه قبل وفاته في عام 528 م قاد حملة ضد البيزنطيين واطاح بملك الحيرة اللخمي اثنى سنوات الاضطراب التي رافقة الثورة المزدكية ) 6) في ايران ليتم بعد ذلك تعيينه قائدا عسكري في فلسطين ثم دخل في صراعات هناك مع السلطات ليقتل بعد ذلك بموافقة بل ولربما بتشيع من بيزنطة (شهد (Shahid, 1986ثم عاد الكنديون الى ارض اجدادهم حضرموت (روثستين (Rothstein 1899 .

اما المجموعة الاخرى من كندة والتي استوطنت حضرموت بعد ان سيطرة عليها بالقوة عام 600م مكونة ارتباطات سياسية فنية وتاريخية مع سوريا فلم تكن من مجموعة ابن عقيل التي اجمع المؤرخون على انقسامها الى جماعات متناحرة بعد موت الحارث مما ادى الى ضياع تأثيرهم ونفوذهم في الشام البيزنطي (اوليندر (Olinder, 1927 فلم يكم باستطاعة هؤلاء بناء حصن كحصن العر لافتقارهم للمصادر.

ان بطن كندة التي وطدت نطام حكم بالقوة في حضرموت حوالي عام 570م كانوا من بنو عمرو بن معاوية (المدعج , 1988) ولم تكن لهم ارتباطات بيزنطية او فارسية تجعلنا نجد تفسيرا للأعمال الفنية في ذلك الحصن. لذا يجب علينا الانتباه لما قاله شهد Shahid, (1986) من وجود مجموعات اخرى من قبيلة كندة بالشمال اضافة الى بني عقيل حيث كانوا تارة يقاتلون نيابة عن الحميريين وتارة يقاتلون ضدهم

من الواضح جدا ان حصن العر كان تحت اشراف وعناية احدى بطون كندة التي هاجرت من شبهه الجزيرة العربية الى الشام والتي لابد وأنها عادت مرة اخرى الى الجنوب العربي في القرن السادس الميلادي.

هناك امر اخر يتعلق بملوك سباء فهناك جدلا واسع حول الفترة الزمنية التي امضاها المدعي بالعرش اليمني والمدعوم من قبل الاحباش الملك سميفع (7) في قانا قبل رحيله الى العاصمة الحميرية ظفار لتولي العرش في عشرينيات القرن الخامس. حاول بيستون Beeston (1954) ان يجد تفسيرا للفترة الزمنية الطويلة التي امضاها ذلك الملك في قانا معلل ذلك بان الملك زار قانا مرتين مرة كملك هارب واخرى كمنتصر كما اشار الى عدم تفسير تواريخ بروكوبيوس (8) ومقولاته حرفيا ولكنه عاد واتفق مع بروكوبيوس حين ارجع سبب تأخر الملك بقانا الى ان حضرموت حينها كانت تمثل خطرا على الحملة المدعومة من الحبشة شبيه تمام بالخطر الذي مثلته المقاومة الحميرية في عمق اراضي الدولة نفسها فقد اشار سميث Smith 1954) ) الى انه حين بداء أبرهة حملته المضادة استطاع اخضاع الجزء الغربي من حضرموت ولكن المقاومة في الجزء الشرقي من حضرموت فاقت كل التوقعات. لم يتم التعرف على المجموعات التي كانت منخرطة في المقاومة التي شبت في الجزء الشرقي من حضرموت ويرى سميث ان أجدى هذه الفصائل او المجموعات المقاومة كانت تسمى كيدار مرجحا ان تكون واحدة من بطون كنده.

لقد وجدت في شرق حضرموت قوة كبيرة جدا ولكن لم يتم التعرف عليها بعد ويرجح ان تكون إحدى بطون كنده هي من مثل تلك القوة. لكن لا نستطيع حصر الامر بهذا الشكل على كنده فقط فحصن العر كان يقع في منطقة زراعية خصبة وغنية جدا ولم تكن ابدا منطقة صحراوية كما تبدوا الان كما ان الجودة المعمارية العالية للحصن لديل قاطع على الغنى والثروة اما زخارف ذلك الحصن فقد شابهت وضاهت زخارف بدايات القرن السادس التي وجدت في الشام وكل الادلة توكد بان رسام ذلك الحصن قد استلهمها من زخارف الشام. سنظل نتساءل فيما إذا كانت لمن سيطر على تلك المنطقة وحصنها المسمى بحصن العر ارتباطات شخصية وثيقة بأرض الشام من خلال العيش والمكوث هناك؟ ومن هم هؤلاء؟ الى ان يتم تنفيذ برنامج تنقيب أثرى موسع يحسم كل هذه التساؤلات ويجيب عليها.

-1عارضة مرتكزة على عمود بمثابة حلية معمارية فوق وعلى جانبي باب او فتحة مربعة. (المترجم)

– 2قانا: قرية في لبنان (تقع في جنوب شرق صور). (المترجم)

3-البليوغرافيا: دراسة الكتابة والنقوش القديمة. (المترجم)

4-عشتار هي إلهة الجنس والحب والجمال والتضحية في الحرب عند البابليين. (المترجم)

-5الاقنثوس هو نبات شائك من فصيلة الاقنثيات. (المترجم)

-6المزدكية عقيدة تنسب إلى مزدك بن موبذان (487-531م) الذي ادعى النبوة ودعي للإباحية في زمن الملك قباذ بن فيروز والد أنوشروان. (المترجم)

-7سميفع أشوع: هو اخر ملوك حمير وقد اصبح ملكاً على اليمن بعد وفاة الملك يوسف أسأر يثأر وكان يشير إلى نفسه بالنقوش بأنه “ملك سبأ”. (المترجم)

-8بروكوبيوس القيسراني (500م-560م) مؤرخا وعالماً بارزاً من فلسطين. (المترجم)