نقد

د. زهير برك الهويمل

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 6 .. ص 99

رابط العدد 6 : اضغط هنا

( 1 )

مهاد :

لم تكن الوجهة التجديدية للغة الشعرية في العصر العباسي ـ لدى المجدّدين ـ وجهةً مبتدعة كلّ الابتداع في آلية تشكّلها , حتّى وإن تجلّتْ لابسة أنماط التجديد , و على الرغم من كلّ المواجهات الثورية التي قابلتها , والاتّهامات التي نالت من تجديد ممشاها بأنّها غير مدينة بالولاء التام , والاتباع المحض لخرائط القانون التليد , في ماهية التعبير عن المكنون الشعري بهيئاته التصويرية والتسريدية في بناء القصيدة بشكلها العام , أو حتى في نسق البيت الواحد أو الصورة الماثلة , فإنّك ترى كثيرًا ممّن اتُّـهِمُوا بالخروج عن سلطة الموروث بشقّ عصا الطاعة النمطيّة في بنى الشعرية قد كانوا أوفياء حتى عصر الأصالة الموسوم ( عصر ما قبل الإسلام ) في بناء تجاربهم التصويرية , تناصًّا تصويريًّا أو تسريديـًّا , خذ على ذلك مثلًا قول أبي فراس الحمداني، الذي تناقلتْه الكتب البلاغية كشاهدٍ على التشبيه الضمني :

سيذكُرني قَومي إذا جدَّ جدُّهمْ *** وفي اللَّيلةِ الظَّلماءِ يُفتقدُ البدرُ ( 1 )

محاكيًا عنترة بن شداد في قوله :

سيذكُرُني قَوْمِي إذا الخَيْل أَصبحَتْ *** تجُولُ بِها الفُرسانُ بَينَ المَضَاربِ ( 2 )

فلم تكن محاكاته سوى بداية انطلاق من رواسب الموروث العربي التليد , في الكلمات الثلاث الأولى , ثم انطلق التجديد يغير نمطية البناء الشعري بقوله : ( إذا جدّ جدّهم )مختزلًا بهذه الكلمات الثلاث شطرًا ونصفًا من دلالة بيت عنترة وهو قوله :

………………إذا الخيلُ أصبحت تَجُولُ بِها الفُرسانُ بَينَ المَضَاربِ

إذْ إنّ قولَ أبي فراس : ( إذا جدّ جدّهم ) يستوفي الشطر والنصف السابقين لعنترة ويفوقهما دلالةً حين يتجاوز مضمار الحرب الظاهر إلى مضامير سلوكية أخرى ـ يتصف بها أبوفراس ـ كالكرم والجود فتعمّق بُعد الوجهة الشعرية لدى أبي فراس متّخذًا إلى ذلك خُطًى تقصر بسطرٍ ونصف من خُطا عنترة , وتكون أبلغ مسارًا نحو عمق الشعرية بآفاق, الأمر الذي جعله بيتًا أصيلًا في الاستشهاد على التشبيه الضمنيّ في القوانين السكاكية و القزوينية، وهو ما قصُر عنه بيت عنترة .

وكذلك يمثّلُ اعتراف بشّار بْنِ برد بسبق الإصرار والترصّد في محاكاته نهج امرئ القيس تصويرًا , في قوله :

كأنّ قلوبَ الطيرِ رَطْباً ويابساً لَدى وكرِها العُنَّابُ والحَشَفُ البالِي ( 3 )

حتّى استطاع نسج قوله :

كأنّ مُثَارَ النقعِ فوق رُؤوسنا وأسيافَنا ليلٌ تَهَاوَى كواكبُهْ ( 4 )

فكان كونُ تصويرِه أمدَّ و أوسعَ من قلوبِ طير امرئ القيس , فتصوير بشّارٍ و إن التزم أصالة النبع , لكنّه شكّل أواني الشرب، وجدّد سبل الإرواء بمشاربَ قددًا , فالتزمتْه كتبُ البلاغة شاهدًا على التشبيه التمثيلي , الذي ينفتح طرفاه على وجه شبهٍ لصورةٍ غير محدّدة المعالم , متجاوزة تعداد الاقتران بين رطبٍ ويابسٍ من جهة , و العنّاب والحشف من جهةٍ أخرى , فتجلّى التجديد في نمط التصوير في بيت بشّار ليسع الأفق بأكمله , والألوان بتجلياتها , التي تولِّدُ مع المرئي مسموعًا , ومع الثابت متحركًا , ومع البياض والسواد ألوانًا تتشكّل في رؤية المسموع حال استحضار مثوله تخييلًا , فتختلف صور السيوف المرتسمة لدى كلِّ متلقٍّ بأطوالها وأحجامها ، وتختلف عدد الخيول وسرعاتها و ألوانها , ويتباين حجم النقع المتصاعد وهو يمتدّ أفقيـًّا ورأسيـًّا , لدى رؤى المتلقِّين باختلاف مستوى الوعي، الذي يغذِّي طواعيةً نفاذ الإدراك التصويري لدى كلٍّ منهم , آنئذٍ تُدرِكُ أنّكَ لسْتَ أمام مجرَّدِ بيتٍ يترصّدُ ببيتٍ ليكون شِبهَه أو يكون إيّاه , بلْ أنت أمام مشهدٍ حيٍّ تناوبَ على إخراجه عددٌ من المخرجين، لا يمكن حصرهم بمدى اختلاف وجهات الإدراك وتباين منافذ التلقي البشري , وليس حصر ذلك عليك بيسير، أضف إلى ذلك أنّ قراءة التصوير لا تؤتيك تجلِّيها من محضِ منطوقِهِ , بلْ يمتدُّ إلى ما وراء المرئيّ إلى حيث المترائي في قولِ بشار :

وأسيافَنا ليلٌ تَهَاوَى كواكبُهْ

هذا التركيب يضع أمامك ــ بَعد الصورة الرأسية ( تَهَاوَى كواكبُهْ ) النافذة في المسار الأفقي : ( ليلٌ ) المتداولة التواتر ــ صورةَ العدُوِّ المُنهزِم سيِّء الجوهر والمظهر ( الشيطان ) , بعموم جنسه لأنّه البُعْدُ التصويري المكمِّلُ من حيث انتهى البَوْحُ اللُّـغَـويُّ لتهاوي الكواكب , ويقابله بالضرورة نقاء وحسن الباطن والظاهر لتلك اليد التي تحرّك تلك الكواكب المرجومة فهي مؤيَّدة بصواب وقعها من مدبِّر تصويبها .

أنّى لتلك الأبعاد أن يحصرها قانونٌ بلاغيٌّ , وإنْ وُصِفَ وجه شبهِه بأنه منتزَع من متعدّد , ؟! أي متعدّد هذا الذي يستطيع استيعاب كلّ تلك المعطيات , التي تتراءى أمامنا كونًا يصعد مساره الرأسي إلى الأعلى : ( مثار النقع فوق رؤوسنا )↕ فيخلق مسارا أفقيًّا : ( ليل )↔فيشق المسار الرأسي ذلك الأفقَ ( الليل ) من نقطة مغايرة للأولى , من الأعلى إلى الأسفل : ( تَهَاوَى كواكبُهْ ) ؟!

كم أثْـرَتْ تلك الأنماطُ الشعريّـةُ العباسيّـةُ القوانينَ البلاغيّةَ في كتبها المتوالية , وفي المقابل كَمْ ذبحت هذه القوانينُ البلاغيّةُ التصويراتِ الشعريةَ العباسيةَ بسكاكين تقطيعها , وضيّقت أبعاد مساراتها ! , وكبّلت تمام حريتها , وفكّكت تلاحم بنائها إلى مشبه , ومشبه به فنراها عاجزة عن مزاولة تمام شعريتها في روح ومنطوق قوانينها .

لعلّه وإن تقدّمَ بشارٌ أبا تمام لا غرابة أن يُنعت الأول رأس المجدّدين بأسبقية نهجه التجديدي , ولكنّ التحديث الجلي قد بزغ نجمه كما هو معلومٌ عند أبي تمام رئيس المدرسة التجديدية آنذاك من حيث آلية الإجراء التحديثي الذي ابتكره ونظرته العميقة لبناء العلاقات الحديثة بين الأشياء , والتي فيها تُنسَفُ الروابط المطّردة بين المشبه والمشبه به , وبناء علاقاتٍ حديثة تبنيها الشعرية ذاتها , و لا يرسمها منظور الواقع الخارج عن بنية الشعر .

لكنْ ونحن نتحدّث عن التجديد في الشعر وتحديثه ننطلق من منظور أنّ الأبيات التجديدية السابقة وَضعتْ لبناتِ انطلاقها من عمق الأصالة ( عصر ما قبل الإسلام ) في الشواهد السابقة , وصولًا إلى زعيم مدرسة المجدِّدين أبي تمام , إنْ صحَّ هذا التوصيف فنقف عند بيتٍ من أبياته سيجرّنا بَعْدَ ذلك إلى نصّ من نصوصه التي طالما فخر وسيفخر الأدب العربي بأن يضمَّه إلى خزانته الضخمة , ذلك النص هو نصّ ( السيف أصدق أنباء من الكتب..) , لأبي تمّام , فلنسمحْ لبيتٍ منه ـ جرى مجرى الأبيات السابقة في مسافة تناصّه الزمنية إلى عصر ما قبل الإسلام ـ أن يجرّنا في تتبعه إلى بنية التصوير في النص على نطاقٍ عام .

( 2 )

مع النـــــــــــص :

يقول أبو تمّام واصفًا المعركة :

فالشَّمْسُ طَالِعَةٌ مِنْ ذَا وقَدْ أفَلَتْ والشَّمْسُ واجِبةٌ مِنْ ذَا ولم تَجِبِ ( 5 )

متناصًّا مع قول النابغة الذبياني :

تَبْـــــــــدو كواكِبُه والشَّمْسُ طـــــالِعةٌ نــــــــــوراً بِنـــــــورٍ وإظْـــــــلاماً بِإظْــــــلامِ ( 6 )

كثيرة هي القراءات التي قرأت نص ( السيف أصدق أنباء من الكتب..), لِـمَا حَوَاهُ من مستوياتٍ إبداعية جمالية, جعلتْه واحدًا من عيون الشعر العربي , لكنّ قراءتنا ستحاول النفاذ إلى بنية التصوير في النص من طريق غير مطروقة, منطلقين من أصالة التناصّ بين بيت أبي تمّام السابق , الذي يحاكي فيه بيت النابغة سالف الذكر , متأمّلين ماهية الكون الشعري الحديث الذي يخلقه تصوير أبي تمّام ليس في البيت ذاته حسب , بل وفي النص بقوامه التام , بين مساري اللغة الشعري و السردي , حيث يحضر مساران من التوصيف المتآلف خالقين كونا موحدا يُقرأ في وحدة تبدّيه , و بيانية تشكّله , معبرا عن لوحة مرّت في الزمان فتحيا فيه تارةً , وتارات , ولسنا هنا في حاجةٍ إلى تكرار ما أشبع في حقّ النص من قراءات سابقة لذا ستسير القراءة آخذةً نواحي من النص تهبها يُسرَ بلوغها غايتها , ولن يكون ذلك إلا إذا تحدّدت مسارات عبورها , لذا ستكون هذه المسارات في خُطا الأبيات الآتية من النص :

ـ السَّيْفُ أصْدَقُ أنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ فِي حَدِّهِ الحدُّ بَيْنَ الْجدِّ وَاللَّعِبِ

ـ بيض الصفائحِ لا سودُ الصحائفِ في متونهنّ جلاءُ الشكّ والريبِ

ـ لم ينفق الذهب المربي بكثرته على الحصى وبه فقر إلى الذهبِ

ـفتح الفتوح تعالى أن يحيطَ به نظمٌ من الشّعرِ أو نثرٌ من الخطبِ

ـ من بعد ما أشّبوها واثقين بها واللهُ مفتاحُ بابِ المعقلِالأشبِ

ـ غادرتَ فيها بهيمَ الليلِ وهو ضحى يشلُّه وسطها صُبحٌ من اللهبِ

ـ حتى كأنَّ جلابيب الدُّجى رغبت عن لونها أو كأن الشمسَ لم تَغِبِ

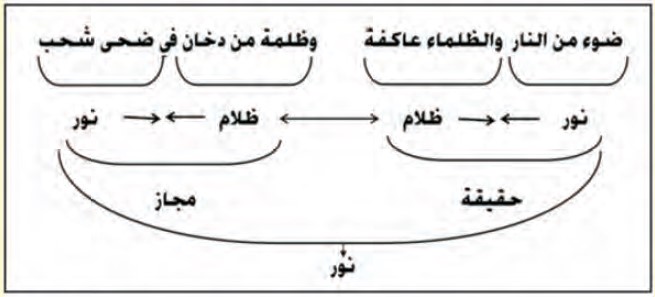

ـ ضوء من النارِ والظلماء عاكفة وظلمة من دخانٍ في ضحى شَحِبِ

ـ فالشمسُ طالعةٌ من ذا وقد أفلت والشمسُ واجبةٌ في ذا ولم تَجِبِ

إذا تأمّلْنا تلك الأبيات التي تناصّ فيها بشار مع امرئ القيس , وأبوفراس مع عنترة , و أبو تمام مع النابغة , نعي كم هي مفارقة جلية أن تقترب تلك الأبيات العباسية في عصر تحديثها متناصّة مع أبياتٍ ضاربة في عمق التأصيل (عصر ما قبل الإسلام) ؛ حيث لم يقف شكل التناصّ على المنطوق اللغوي ، بل تجاوزه إلى النسق الإيقاعيّ ، فكان بيتا بشار وامرئ القيس من (بحر الطويل) , وبيتا أبي فراس و عنترة من (الطويل) أيضًا , وبيتا أبي تمام والنابغة من (البسيط) , الأمر الذي يؤيد وجهة الترصّد لخلق ذلك التعالق بين الأبيات وهي تجري مجرى الحداثة منطلقة من موضع التأصيل .

وممّا تقدّم سنعي أنَ تلك التناصّات و إن كانت منطلقةً على مستوى البيت الواحد إلا إنها شكّلت أرضية لغوية أصيلة المنحى , لبست بعد ذلك أسلوب التجديد في سبيل ممشاها , وجريان تشكلها , الأمر الذي يجعل تلقينا يقرّ ويسلّم بعدم الانقطاع التام للمدرسة التجديدية عن الامتداد التاريخي الموروث للمنتج الأدبي , ولكنّ التجديد طال التنميط والتشكيل للبنية اللغوية الراسمة للتصويرات والسرديات وهي تمارس سلطتها المطلقة المحرّرة عن وجهات الترسُّبات الموروثة للمكوِّن الأدبي نفسه في منتجه الإبداعي , كما يرى شوقي ضيف واصفا الشعر في العصر العباسي:« … ومن ثم ظلّ الشعر القديم حيًّا في هذا العصر , بل لعله حيي حينئذ حياة أكثر خصبا من حياته القديمة , فقد عاد ليُبعث بعثا جديدا , بعثا يتمثل في العصر بطاقته الحضارية والعقلية , وكأنما امّحت تلك الفروق بين البوادي وحواضر العراق , فحياة تلك الحواضر وحياة الصحراء تلتقي جميعا هذا اللقاء الحي المثمر الذي كان يتحول فيه كل معنى قديم إلى صورة عباسية جديدة . وهذا هو السرُّ في أنّ تيـَّار القديم ظلّ يجري جَرَيَانَ السَّيْلِ و ينصبّ فيه انصباب القطر» ( 7 ).

وإذا سمحْنا لتتبُّعِنَا أن يَجُرَّنا إلى تقصِّي مسار التحديث في بيت أبي تمام وُلُوجًا إلى نص ( السيف أصدق أنباءً ) بأكمله سندرك أنَ التحديث التصويري في لغة أبي تمام و إن انطلق من موضع التأصيل زمانًا , إلا إنّ غاية التحديث في لغة شعره قد تجاوزتْ طلب الجديد من موضوعات مطروقة , إلى آلية الطرق ذاتها , فبلغتْ مرحلةَ نَـسْـفِ العلاقة المطَّرِدَة بين طرفي التصوير ( مشبه / مشبه به ) أو ( مستعار / مستعار له ) في بنيتي التشبيه والاستعارة على التوالي , وخلق علاقاتٍ جديدة ترسُمُهَا لُـغَـةُ السياق , و إعفاء قيد القرينة في المجازات من مزاولة توحيد وجهة المسار , فتمتزج المكونات التصويرية بعضها ببعض فلا تنفك في خلقها التصويري الجديد عن بعضها البعض , لأنّها أضحت منتجًا دلاليـًّا جديدًا يكتسب سماته من كون ذاتِهِ لا من كون ما كان قبل التصوير , وهو أمرٌ يتضح جليـًّا في آلية تصوير معركة ( فتح عمورية ) في الأبيات الأربعة الأخيرة من الأبيات المعروضة من النص , والتي سنتأمل بناء التحديث التصويري فيها ولاسيّما البيتين الأخيرين :

ـ غادرتَ فيها بهيمَ الليلِ وهو ضحى يشلُّه وسطها صُبحٌ من اللهبِ

ـ حتى كأنَّ جلابيب الدُّجى رغبت عن لونها أو كأن الشمسَ لم تَغِبِ

ـ ضوء من النارِ والظلماء عاكفة وظلمة من دخانٍ في ضحى شَحِبِ

ـ فالشمسُ طالعةٌ من ذا وقد أفلت والشمسُ واجبةٌ في ذا ولم تَجِبِ

امتزج المكوّن الوصفي في تصوير لوحة المعركة بدوال توزعت بين عنصريالنور والظلام , كالآتي :

الظلام : بهيم / الليل / جلابيب / الدّجى / الظلماء / عاكفة / ظلمة / دخان / افَلت / واجبة .

النور : ضحى / صبح / اللهب / رغبت عن لونها / الشمس / لم تغب / ضوء / النار / ضحى / فالشمس طالعة / لم تجب.

كما توزّعت تلك الدَّوَالُّ في إشاراتها إلى مدلولاتٍ حقيقية وصفية ( في بناء الشعرية ) , و أخرى مجازية كما سيتّـضح في قابل السطور , لكنَّنا إذا تأملنا ذلك الانشطار لتلك الدوالِّ على النور والظلام , اللذين يفضيان في الأخير إلى قوة المعركة ومنه قوة وعزّة الانتصار , سنلمح خلق الصورة المغايرة من لي وجهة مسار السياق عن طريق الإيجاب إلى السلب ( النفي ) كما في تصوير الشمس الآتي :

( واجبة / مظلمة ) ( لم تجب / مشرقة ) , ( غائبة / مظلمة ) ( لم تغب / مشرقة )

أو في تصوير الظلمة , ( كأنّ جلابيب الدجى رغبت عن لونها / مشرقة ) .

هذا التنميط الذي يتناسل فيه الضِّدُّ من ضده بالنفي في خُطًى سياقية قصيرة جدّا يخلق سرعة فائقة في التحويل المترائي للمشهد العاكس لحصول النصر السريع , و في الوقت نفسه يعكس الدمار الهائل الذي حلّ بهذه المدينة ومنه تبرزُ أيضًا قوّة مقاومة الطرف المقابل , فيكون الفوز و النصر الكبير ـ بالسرعة الفائقة ـ أمرًا مرجعه قوة خارقة ليست طبيعية تتمثل في القيادة التي أعطاها السياق الحضور العميق في هذه الأبيات في قوله :

أ ) غادرتَ فيها بهيمَ الليلِ وهو ضحى يشلُّه وسطها صُبحٌ من اللهبِ

(غادرتَ) فما كان من أحداثٍ جسام ومن نصر مؤزّر فهو مخلَّفٌ من مخلفاتك , فنعي بعد ذلك أنّ النفي (لم تجب) (لم تغب) , مع عنصر الالتفات السريع لوجهة السياق إلى الوجهة المغايرة تمامًا , هو في حدِّ ذاته يتجاوز النفي كونه مُعطًى سرديًّا ذا وجهة مُولَّاة , ليرسم في انعطافه صورة أخرى حيّة في ذاتها , وتسهم في تكوين بناء المشهد العام للبيت والنص , هنا يكون التقابل أو التضاد الثري في النّص عاملا من عوامل ترسيخ وثبات هيئات الملامح المشكّلة لبنية التصوير الخاصة والعامة , فظلّ النّص يُجلي تلك التقابلات الثنائية بين القيم الإيجابية والسلبية , كالآتي :

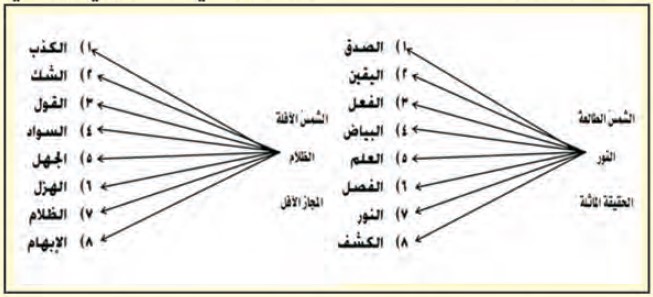

( البياض /السواد ) , ( العلم / الجهل ) , ( اليقين / الشك ) و ( الصدق / الكذب ) , ( الفعل / القول ) , ( الجدّ / اللعب ) , ( الفصل / الهزل ) , ( البيان / الخفاء ) … ألخ , ويمكن أن تنطوي تلك الثنائيات كلها على التوالي تحت ثنائية ( النور / الظلام ) .

ففي : ( غادرتَ ) يتبدّى استغراق القرب بالخطاب , وتأطير مشهد التصوير بشبه الجملة ( فيها ) المحدِّدة للمكان , ثم أخذ إطار التمشهد يتسع في البيت الذي يليه :

ب ) حتى كأنَّ جلابيب الدُّجى رغبتعن لونها أو كأن الشمسَ لم تَغِبِ

بلغ التصوير عنان الأفق بأكمله : ( جلابيب الدجى ) , بعد ضيق كون التصوير في قوله : ( فيها ) , فاعتمد التشبيه على الأداة ( كأنّ ) التي تعطي العرض التصويري بُعدا أوسع و أمدّ من سواها , لذا نراها تحضر في التصويرات الكونية الأمدّ تبدّيًا للرائي لما يتراءى , كما في : كأنّك شمسٌ … , وكأنّ مثارَ النقع ….و كأنّ قلوب الطير…

فكرّرها السياق بـ ( أو ) التخييرية ليثري سبل العرض المشهدي : كأنّ جلابيب …/ أو كأنّ الشمس , لكن منحى التخيير المُثري أبرز في مساقه طابع التمرحل لقوة السطوع , فـ ( كأنّ الشمس ) أقوى سطوعا من ( كأنّ جلابيب الدجى رغبت عن لونها ) , الأمر الذي فسح مجال الاستدراك المتقصي للسطوع أن يحضر إلى جانب ذلك الثراء التخييري في تشكيل نمط العرض للمشهد التصويري , و إذا توقّـفـنا عند داليّ الظلام والنور , مفصلين نصيبهما من حقيقة ومجاز في البيتين السابقين على التوالي الرأسي و الأفقي , نلمح الآتي :

أ ) بهيم الليل ( حقيقة ) ← وهو ضحى ( مجاز ) ← صبحٌ من اللهب ( مجاز ) .

ظــــــلام / حقيقي ← نـور / مجــــــازي ←نـــور / مجــــازي .

واقـــع الإذلال ←حلم النصر المأمــول ←حلم النصــــر المأمـــول

ب ) جلابيب الدّجى ( حقيقة ) ← رغبت عن لونها ( مجاز ) ← الشمــس ( مجاز ) ← لم تغبِ ( مجاز ) .

ظلام / حقيقي ← نــــــــــــــور / مجــــــــــــــازي ← نــور / مجازي ←نــور / مجازي .

واقع الإذلال ← حلم النصر المأمول ← حلم النصر المأمول ← حلم النصر المأمول .

كما هو جليٌّ أننّا إذا قرأنا ( الظلام ) هو واقع المذلة و الإهانة التي تعرّضت لها تلك المرأة المسلمة من تعدٍّ , فكانت سببـًا لتلك المعركة , فإنّ النصر المرجُوَّ ( النور ) , و إنّ الحقيقة هي الواقع , والمجاز هو حلم النصر المنشود , فإنّنا سنقرأ أنّ كِلَا البيتين بُدِئَـا بالظلام الحقيقي ( واقع المذلة ) , فتلاه في البيت ( أ ) النور المجازي ( حلم النصر المأمول ) مرّتين , ثم في البيت ( ب ) ثلاث مرات في دلالة على تساوق جريان أحداث النص مع اقتراب تحقّق حلم النصر المنشود بخطوات كلّما صعدْنا مع تنامي الأحداث في نزول قراءتنا رأسيا للنّص , وصولًا إلى البيتين اللذين يبدأ المزج والتماهي فيهما بين الحقيقة والمجاز ليصيرا مكوَّنًا جديدًا ذا سماتٍ وليدة يوسم بها في تبديه الذاتي منفك عمّا قبل التكوّن .

الظلام والنور بين الحقيقة والمجاز :

ستقرأ دراستنا شعرية الظلام والنور بتوصيفها المجازي والحقيقي , لكن ّالحقيقة هنا وإن أشارت إلى واقعٍ ما فهي حقيقة شعرية تمارس آليتها في إطار بنائها الشعري , كما في البيتين الآتيين :

أولا : ضوء من النارِ والظلماء عاكفة وظلمة من دخانٍ في ضحى شَحِبِ

يمكن تنسيق البيت من حيث التعبير الحقيقي والمجازي كالآتي :

أخذ النور يشارك الظلام مسار الحقيقة ( الواقع الشعري ) , بل ويسبقه , كما أنّ الظلام بدأ يبتعد عن الحقيقة (الواقع) إلى المجاز في صراعٍ مع النور المجازي ( الحلم المنشود ) ليستحيلَ الظلام الحقيقي ماضيًا مذمومًا مدحورًا والجًا في أمنيات المجاز بالفناء والتلاشي , غير حاضرٍ على واقع الحقيقة , فأحكم النور العام سطوته يمنةً ويسرةً حاصرًا الظلام و مسيطرًا عليه في سبيل إفنائه وتشتيته بنور الواقع الذي أخذ يَشِعُّ على كون الواقع الشعريُّ نصرًا وعزةً وكرامةً .

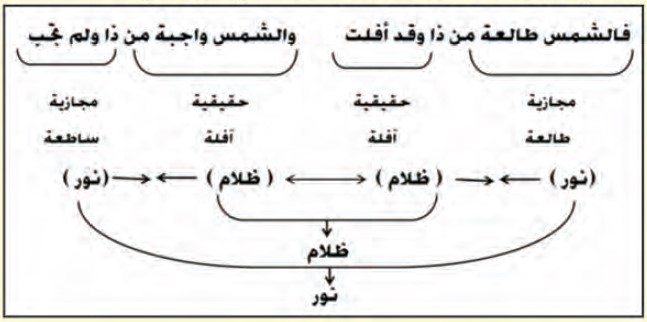

أما البيت الآخر وهو البيت الذي تناصّ فيه ابو تمّام مع النابغة :

فالشمسُ طالعةٌ من ذا وقد أفلت والشمسُ واجبةٌ في ذا ولم تَجِبِ

ينماز التصوير في هذا البيت باحتوائه أربع شموس , شمسان منهما حقيقيتان , بينما كانت الأخريان مجازيتين , لكنّ الشمسين المجازيتين كانتاالحاضنتين في نظم البيت الشعري للشمسين الحقيقيتين , الأمر الذي يعطي المجاز وحريّة انطلاق التصوير بسطةً وسلطةً أفقية , على حساب الشمسين الحقيقيتين , فينفتح المجاز على فضاء الكون الشعري للغة التصوير المعبرة له والراسمة لامتداد أبعاده , وهو ما يضفي طابع التنامي المرحلي بتحول المجاز إلى الأصل المبني عليه تعبير التصوير ومنه استحالة المجاز إلى واقعٍ شعري مهيمن على بنية التصوير أي أنّ ( الحلم المنشود ) حلّ محل الواقع وأضحى النصر حقيقة لا تقبل الشك , وهي مرحلة تالية لمرحلة البيت السابق .

و إذا نظرنا إلى هذه الشموس من حيث الأفول والإشراق , من حيث البزوغ والتلاشي , سنرى الآتي :

من الشكل أعلاه تتجلّى إحاطة النور المجازي بالظلام الحقيقي , فأخذت اللغة الشعرية تُماهي ذينك التصويرين في مشهد عام تتآلف وحداته من مكونات الحقيقة والمجاز متجاوزةً التوالي الوالج من الحقيقة إلى المجاز في البيت السابق إلى التواشج البنائي المترابط غير المنفك , إلا إنّ العامل المشترك في كلا البيتين هو احتواء النور والإشراق للظلام والظلمات , فانحصر الأخيران وامتدّ الأوليان فاتحين للأفق مناكب امتدادهما , فأفلت الشمسان الحقيقيتان فاسحتين المجال للشمسين المجازيتين أن تحل محلهما ليُضحي المجاز حقيقة , والحلم المنشود واقعًا ملموسًا , فلا تمثل الشمس الطالعة النور والضياء حسب , بل كل القيم الإيجابية في النّص بأكمله , و تمثل الشمس الآفلة كلَّ القيم السلبية فيه , في آلية فصلٍ لخطي التوازي المتقابل الذي ظلّ مساراه يواكبان الأحداث حتى نهاية النص , المتكون من الثنائيات المتضادّة , كالآتي :

و إن كان الكثير من المشكِّكين يشكِّكون في حدوث النصر إلا إنّه تحقق , لأنّ ادّعاءاتهم لا تستند على علمٍ يقين بل على نقيضه , كما تمدّدت شموس المجاز بأبعادها ملغيةً واقع البؤس الآفل والمرير من قناعات وترسّبات انبنَتْ على غير هدًى ولا علمٍ مبين , ظلّت راسخة لا تبارح الوعي الاجتماعي لجغرافية النّص , وكما هو تغير واقع المكان بعد المعركة عمّا قبلها .

لكنّ هذا الشهاب المشتعل الذي أشعل هذه الشمس الطالعة لم يكن ليبلغ هذا المبلغ من التدمير ( للعدو ) والإشراق للحاضر المكاني في آنٍ واحدٍ إلا لأنّ الطاقة التي أمدّته بتلك القوى العجيبة , هي الطاقة التي أوجدت الكون بأسره , و إن تبهرجت شهب الأرماح لامعةً بين الخميسين تاركةً مجالها الرأسي إلى مجالٍ أفقي يسري بين الجحفلين , إلا إنّ ثمة شهابا قُذف من عالٍ إلى تلك المعركة . ذلك الشهاب هو المخاطَب في النّص والذي تعود عليه ضمائر الخطاب في الأفعال : ( غادرتَ / أجبتَه / أجبتَ / أيامكَ / نصرتَ …) أي الخليفة , الذي هو الشمس الساطعة , المشعّة, المُحرقة , و الآفلون همُ , فكان شهابًا مرجومًا صيّبا منقيًّا مفنيًا مؤفلًا محصحصًا , لأنّ راميه ليس كأي رام , كما ينصّ النص :

رمى بك الله بُرجَيْها فهدّمها … ولو رمى بك غيرُ الله لم يُصبِ

فيُعيدنا هذا البيت إلى التناصِّ الضارب في القدم قاطعًا من العصر العباسي عصورًا حتى العصر الإسلامي حين يتناص مع النّص القرآني في قوله تعالى :

” و ما رميتَ إذ رميتَ ولكنّ الله رمى … ” ( 8 ) , في موضع حربٍ مشابه فكان المَدَدُ الصيِّب صادرًا عن الرامي ذاته في المتناصَّين , في تحوّلٍ في آلية الرمي بحيث يصبح المخاطَب كلُّه بكل كيانه أداةً , أو شهابًا تُقذَفُ به رؤوس الأعداء فلا يحيد مسار الرمية عن مرماه , بينما الأصل في المخاطَب في النص القرآني أنه رحمة للعالمين , ونورٌ يتسلل إلى القلوب سنا ضوئه واصلا إليها هداه , يعالج خوالج البواطن , لتقوى به الظواهر .

وإذا تدبرنا قوله :

تدبيرُ معتصمٍ باللهِ منتقمٍ … للهِ مرتقبٍ في اللهِ مرتغِبِ

نلحظ تسلسل اسم الفاعل : معتصِم / منتقِم / مرتقِب / مرتغِب

جرى كل ذلك الافتعال المكثّف للحدث الذي يحمله اسم الفاعل بعامل تكثيفٍ واحد , ومسبِبٍّ أوحد , فما زال اسم الفاعل ـ الذي فعله ( افتعل ) ـ يقترب من هذا المسبّب في كلِّ خطوة يخطوها حتى الالتحام والتوحّد مع دافع ذلك الافتعال رويدًا رويدا :

أ ) معتصِمٍ بالله←ب ) منتقٍم لله ← ج ) مرتقِبٍ في الله ←د) مرتغِب

تتبيّن رتابة وتوالي ذلك القرب حتى التماهي بتوالي أشباه الجمل :

أ ) بالله ←ب ) لله ←ج )في الله , تدرج حرف الجر فيها في الاقتراب حتى التماهي والالتحام , فكانت الخاتمة منفتحة ( مرتغب ) مجرّدة من التعالق بشبه الجملة في دلالة على أنّ التماهي قد تمَّ في الخطوة الثالثة فلم يعد ثمة إلا مكوّن واحد , ومن جهة أخرى يُعطي سياقُ البيت انفتاح دوران التعالق استمرارا كلما استغرق الحدث فاعلية وولوجا , وكأنّ مفتعِل الأحداث الظاهر أخذ يلج حدَثًا مع الفاعل الحقيقي الخفي لهذه الأحداث , بحيث يضحي المحدث القريب وسيلةً في يد المحدث الأقوى والأعظم و الأكبر, فأنّى لعاقلٍ بعد ذلك أن يتسلّل إلى قلبه شك من يقين تحقّق النصر ؟!

وبالوقوف تأملا في بنية هذا البيت الأخير صوتيا نجد أنّ بحر البسيط قد انبسط لديه الأمل حتى التحقق تتجلّى التفعيلات :

مستفعِلن فعِلن مستفعِلن فعِلن مستفعِلن فعِلن مستفعِلن فعِلن

لم يُكسر الإيقاعُ ولو بامتدادٍ مباحٍ ـ هو الأصل عروضيـًّا ـ في ( فعِلن ) إلى ( فاعلن ) بل ظلّ الإيقاع محافظًا على نسق التفعيلة بالخبن , الأمر الذي أعطاها نغما جادّا جميلا في مبناه بليغا في دلالته و كأنّك تسمع أقدام خطوات جيش يتحرك بوتيرةٍ واحدة , في ثباتٍ موقِن بتحقق هدف ممشاه , فلا يعيقها عائقٌ ولو كان الامتداد الموحي بالتراخي في ( فاعلن ) , فانتظمت ( فعِلن ) التي تعطي مبدأ التحقّق دلالة أكبر على صيغة المبالغة , كما في : يقظٌ , و أشرٌ , وفَطِنٌ , وحذِرٌ و …

كذلك جسّدت السين والتاء في تفعيلة ( مستفعِلن ) حضورًا يكتسب مبدأ السعي الجاد نحو تحقيق الهدف ما تكتسبه افعالٌ مثل : مستنجِدٌ , و مستكثِر , و مستغفِرٌ , و نظائرها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش :

1 ) أبوفراس الحمداني : تحقيق د . إبراهيم السامرائي , ط ( 1 ) عام 1983 م , دار الفكر للنشر والتوزيع , عمان , ص 66 .

2 ) ديوان عنترة , ط ( 1 ) عام 1955م , دار صادر , بيروت , ص 103 .

3 ) ديوان امرئ القيس : تقديم و شرح وتعليق د . محمد حمود , ط ( 1 ) عام 1995 م , دار الفكر , لبنان , ص 90 .

4 ) بشار بن برد دراسة وشعر : د . محمد الصادق عفيفي , ط ( 1 ) عام 1983 م , دار الرائد العربي , بيروت , ص 260 .

5 ) ديوان أبي تمام : تقديم و شرح د. محي الدين صبحي , ط ( 1 ) غام 1997 م , دار صادر بيروت , ج 1 / 96 .

6 ) ديوان النابغة الذبياني : تحقيق وشرح كرم البستاني , دار صادر , بيروت , ص 105 .

7 ) البلاغة تطور و تاريخ :د . شوقي ضيف , ط ( 9 ) , دار المعارف , القاهرة , ص 24 .

8 ) الأنفال : 17 .