قراءة

د. أحمد هادي باحارثة

المرجع : مجلة حضرموت الثقافية .. العدد 2 .. ص 114

رابط العدد 2 : اضغط هنا

وعد المؤلفان لهذا الكتاب لأول وهلة بالابتعاد عن المؤثرات العاطفية وعلى رأسها الأبوة، فكان لهذا الاحتراس في بداية المقدمة دلالة على سيطرة هذا الأمر عليهما، مما أثر في مسيرة البحث في الجانب العكسي، فقد قسوا على شخصية الكتاب لحد بعيد، وبالغا في احترازاتهما تجاه كل ما يتعلق بالشخصية المتناولة؛ وذلك لمزيد من التنصل من شبهة التعاطف والأبوية .

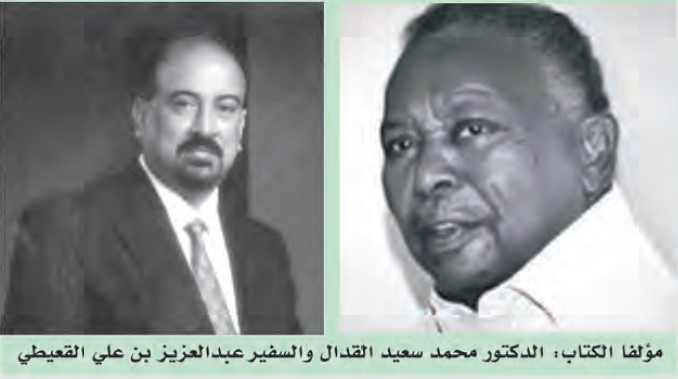

الكتاب مشترك بين الدكتور السوداني وابن موضوع الكتاب الأمير السفير عبد العزيز بن علي القعيطي، ولعل مشاركة هذا قد اقتصرت على تقديم الوثائق والمعلومات، بينما أتت الكتابة والتحليل من الأول، مراعيًا ما يجول في نفسية الابن العزيز من مخاوف شبهة العاطفة نحو الأبوة .

وإطلاق صفة السلطان على ابن صلاح في عنوان الكتاب أتى – كما أرى- حسب عادة سرت في القعطة بتلقيب أمرائهم بلفظ السلطان، حتى وإن لم يتول السلطنة ويتوج على رأسها، فصالح نفسه كان يلقب بالسلطنة قبل أن يصبح سلطاناً سنة 1936 ، ويطلق أيضًا على ابن صلاح لقب الأمير كما وجدناه في بعض صحف حضرموت المعاصرة له كصحيفة النهضة الحضرمية الصادرة سنة ١٩٢٧م.

والكتاب مؤلف من سـتة فصول، فكان الأول تمهيديًا، تناول عصر السلطان علي بن صلاح عالمياً، وإقليميًا، ومحليا، ومنه نعلم أن العالم العربي آنذاك كانت تتفاعل فيه قضايا سياسية واجتماعية وثقافية مهيمنة على أجوائه، وعلى مزاج مجايليه، وبدأ حينها تفتح الوعي القومي والوطني، لكن المؤلف نسي ذلك لاحقا، في سياق حديثه عن بعض مواقف ورؤى شخصية ابن صلاح .

ومما يلفت النظر في تلك المقدمة، وصفه نقض وصايا الأجداد لدى السلاطين القعيطيين بـ(كره الذاتية والأنانية والغدر)، وقد حدث ذلك النقض في عمر الدولة القعيطية، على قصر مدته، لمرتين: أولهما نقض السلطان عوض الأول لوصية والده الممول، ثم نقض السلطان

صالح الوصية جده عوض، لمصلحة ابنه عوض الأمر الذي عجل بزوال لدولتهم دون أي عوض . ومما ورد في المقدمة عن أحوال حضرموت أن السيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف كان يسعى في تلك الآونة لضم حضرموت للسيادة العثمانية كما فعل (والده)، والصواب مثل (جده) محسن بن علوي السقاف؛ إذ كان يراسل عدة أطراف سياسية معاصرة له، أما والده فهو شيخ فقيه، لم يتعلق بالشأن السياسي.

وفي المقدمة أيضًا وصف المؤلفان المؤرخ صلاح عبد القادر البكري، وهو من أبناء مدينة القطن، بأنه زميل دراسة لعلي بن صلاح الذي نشأ أيضًا في القطن، وكرر ذلك في مواضع أخرى من الكتاب، ولا يصح ذلك عند التحقيق؛ لأنه يكبر البكري بعشر سنين، واتفاق شخصين في التلقي عن شيخ أو معلم واحد لا يلزم منه الزمالة.

ووردت في المقدمة زلة تعبيرية شنيعة ولكنها قطعا غير مقصودة، وذلك لدى تناول المؤلف لقضية الخلاف العلوي الإرشادي، حيث رأى أن أيديولوجية” جماعة الإرشاد قامت على أساس أن الإسلام أصبح فاسدا” !!، فالمؤلف نظنه قصد فساد بعض الممارسات الخاطئة للمنتمين للإسلام وليس دين الإسلام نفسه لكن خانه التعبير، كما أن استعمال مفردة “أيديولوجية” في وصف فكر الإرشاديين مبالغ فيه.

(۲)

وبالانتقال للفصل الثاني من الكتاب نجد أنه قد خصص للكلام عن نشأة ابن صلاح، ونجد فيه اضطرابا شديدا في بعض تواريخه، وجانبا من ما ورد فيه من معلومات.

وفي بدايته ذكر المؤلف أن وفاة الأمير ابن صلاح حدثت في سنة ١٣١٨ الهجرية، ثم أرخها بالميلادي بسنة 1916 ، وبين التاريخين تفاوت عظيم، ثم اعتمد سنة ۱۸۹۸ تاريخا لميلاد علي وأن عمره قد بلغ عند وفاة والده ١٦ عاما، بينما ينبغي أن يكون نحو ١٨ عاما .

وفي حديثه عن نشأته كرر القول بزمالته لصلاح البكري، علما أن البكري من مواليد ۱۹۱۲ ، وكان مولده ونشأته الأولى في بلاد جاوة بإندونيسيا، ولم يصل للقطن إلا وهو يناهز العاشرة من عمره، كما ذكر هو عن نفسه في كتابه (في جنوب الجزيرة العربية)، أي أن ابن صلاح حينها قد تجاوز العشرين، والاستشهاد بما ذكره البكري عن نجابة ابن صلاح إنما ذكره على سبيل التاريخ وليس المذكرات، فمثلها مثل شهادات سائر مؤرخي حضرموت بالظهور المبكر لمخايل النجابة لابن صلاح، كالمؤرخين سعيد عوض باوزير، وعبد الرحمن بن عبيد الله السقاف، وهم جميعًا معاصرين لا زملاء .

والمؤلف بـدوره لدى وصفه لذكاء الرجل وحرصه على المعرفة، قال: “علي بن صلاح يسعى لبحث الحقائق بحثاً أكاديمياً !!. وهو ادعاء ووصف عجيب، وأني لابن الصلاح بمعايير البحث الأكاديمية المتعارف عليها، وما الذي يلزمه بها، أو هل اطلع الباحث على مؤلف لابن الصلاح طبق فيه المعايير الأكاديمية الصارمة التي لم نعهد من عرفوا بالعلم بحضرموت حينها الالتزام بها، والتي لم يستطع الباحث نفسه أن يلتزم بها في بحثه هذا، مع أنه شخصية أكاديمية !! وربما كان ينبغي وصفه بالقول “بحثا منطقيا عقلانيا لكان أخرى وانسب.

ومع ذلك بادر المؤلف بانتقاد البكري حين وصف ابن صلاح بأنه “عليم بحوادث العالم وأحداث الأمم” ورأى فيه مبالغة نسبة لقدرات علي بن صلاح النظرية، وتجربته المحصورة في بلاده”، أراد بهذا أن ينقد البكري فنقد نفسه ونقض كل ما أقنعنا به عن سعة ثقافة الرجل وشهادات الأجانب له، وهي تؤكد مقولة البكري أو أشد منها، ومنهم فيلبي الذي قال: “بالنسبة لشخص لم يغادر بلاده بتاتا فإن نظرته الثقافية، ومعلوماته الواسعة بالعالم، تثير الدهشة، ولا يكتفي الأمر على مجرد العلم فقط، بل إن ابن الصلاح “يكون رأيه الخاص حول المسائل السياسية الدولية حسب ما قال فاندر ميولين، الذي وصفه أيضا بـ “الارستقراطي المفكر، لقد ترك المؤلف كل ذلك، ولم تزعج حاسته النقدية إلا مقولة أو شهادة المؤرخ البكري على تواضعها، ربما لأنه بلدياته، وشهادة القريب مجروحة، بل إن البكري كثيرا ما يوجه له الآخرون النقد عند أي حديث له عن يافع، ودولها وأعلامها بحضرموت، سواء كان ذلك النقد حقاً أم باطلاً، والحقيقة أن المؤلف كان حريصا على توزيع انتقاداته على مقولات جميع من ذكرهم من مؤرخي حضرموت في سياق بحثه، كما سنرى لاحقا .

وفي سياق حديثه عن ثقافة ابن الصلاح ذكر أن لديه مكتبة كبيرة، ومشتملة على مخطوطات قديمة ونادرة كانت موجودة في معقله بمدينة القطن حتى عام ١٩٦٧ ، وذكر اشتراكه في بعض الصحف الحضرمية الصادرة آنذاك، سمى منها صحيفة (الإخاء) دون أن يعرف بها، كما لم يعرفنا بمصير مكتبته العامرة، ولا ما آلت إليه محتوياتها ومكنوزاتها الثمينة، وكثيرا من مثل هذه المكتبات لأعلام كبار أو لأسر علمية في حضرموت آلت إلى الضياع، وانتهى وجودها إلى انقطاع، فحرمت أجيال تلتها من الانتفاع.

وفي حديثه عن مقتنيات ابن الصلاح ذكر منها تمثالاً لرأس أسد وصفه بأنه برونزي، لكن في صورته التي عرضها وصفه بأنه نحاسي، وربما كان البرونز نوعا من النحاس، ومن الاختلاف أيضا أنه ذكر أن زواجه السادس كان من أسرة آل بن طاهر، ثم في الصورة قال بأنهم من آل باطاهر، وهما عائلتان مختلفتان، فلا شك أن أحدهما خطأ طباعي .

(3)

خصص المؤلف الفصل الثالث من كتابه الممارسة ابن صلاح للحكم في إطار السلطنة القعيطية ما بين القطن وشبام، وحكم لمدة وجيزة في المكلا.

وبدأ فصله باستشكال العلاقة بين ابن الصلاح وحكام المكلا من السلاطين ونوابهم، وجعل تغاير توليه لشبام أو عزله عنها المتكرر مقياساً لمدى حسن تلك العلاقة أو سوئها، ورأى أن ذلك التغاير وتكراره غير مفهوم أو منضبط، بل يكتنفه الغموض وتحاصره علامات استفهام حائرة أثارها المؤلف، لكنه تركها دون أجوبة .

لكن لنا عندها وقفات، فمنها تعبيره عند عزل ابن صلاح عن إدارة مدينة شبام بعبارة أزيح عن السلطة” غير دقيق؛ لأن سلطته قائمة، سواء بولايته الشبام أم بدونها؛ لأنه سلطان القطن دون منازع، ولأنه جزء من بيت السلطة، ولم يزح عنها أو يجرد منها حتى محاكمته، وإنما تذكر ولايته لشبام من عدمها؛ لأنها مركز إداري وتجاري لوادي حضرموت .

ومنها نقده لرواية ابن عبيد الله السقاف حول تلك الولاية، وتحديد أزمنتها، فوصف السقاف بأنه غير دقيق في المعلومات التي أوردها”، وهو حكم مرسل غير مدلل عليه، ورأى أن تلك المعلومات تثير تساؤلات حول علاقة ابن صلاح بالوزير المحضار الأب، حيث استشكل المؤلف أن يولى ابن صلاح لشبام ويعزل عنها في أوقات متقاربة، بينما كلام ابن عبيد الله بدأ بإحاطة عامة تفيد تكرار الولاية والعزل وتقارب مددهما، ثم بدأ في ذكر الأسباب التي أعادها إلى علاقة ابن الصلاح بمن يحكم في المكلا، سواء أكان السلطان صالحاً، أم الوزير المحضار، أم من تلاهما دون أن يخص فترة المحضار الأب بتلك الحالة المذبذبة.

ثم ألحق ذلك بنقده للمؤرخ سعيد عوض باوزير، في ذات الموضوع، حيث قال باوزير يترك لهم شؤون الإدارة في شبام، ويعود للقطن”، فاستشكل المؤلف تلك العبارة، ورأى أنها تزيد من علامات الاستفهام، بينما هي من يمكن أن يفسر سر تكرار العزل، بأن نقول إن ابن صلاح هو من يبادر بترك شبام مع حاجتهم له فيها، فيضطرون لتكليف غيره ليدير المدينة ريثما يتم تنقية الأجواء وإزالة الخلاف؛ فيعود لممارسة الإدارة، فتصبح كأنها ولاية جديدة ويسوّغ ذلك أن الرجل من بيت الحكم، وصاحب نفوذ في منطقته، وهذا ما يمكنه من الإدلال على من يحكم المكلا من سلاطين ووزراء فيتعامل مع إدارة شبام بحسب درجة علاقته معهم، وهذه الحالة القلقة ليست أمرا مستغربا العائلة القعيطية الحاكمة، فالسلاطين أنفسهم غير مستقرين في المكلا، ويتنقلون بمزاجية بينها وبين الهند، تاركين الأمر والنهي في أمر الدولة لأهواء من يخلفهم من النواب والوزراء .

إن ابن الصلاح ليس موظفا لدى أبناء عمه من السلاطين بحيث يغض الطرف عن ما قد يظنه إساءة له، أو حط من صلاحياته، وليس محتاجاً بحيث يحرص على ولاية شبام وما قد يلحقها من امتيازات مالية أو وجاهية، إنه يتعامل مع الموضوع بصفته أميرا من الأسرة الحاكمة التي يأتي على رأسها حكام في طبقته العمرية، أو تقاربها، ويعد ما يناط به من عمل إنما هو واجب أسري، إن شاء أقامه، وإن شاء أعرض عنه، كأي واجب في إطار الأسرة، أما مسألة التولية والعزل فتأتي كإجراء روتيني يلحق بالمزاج المتقلب للأمير الشاب حينها، فابن الصلاح جزء من العائلة الحاكمة، ولو كان القائمون في المكلا یرونه مجرد موظف لديهم لسارعوا بعزله واستغنوا عنه، ولم يتحملوا عناء مشاغباته حسب تصورهم .

ثم ناقش المؤلف منتقدا أربعة من مؤرخي حضرموت ،المعروفين حول تولية السلطان صالح وعلاقته بالإنجليز، لكنه فضل أن يصفهم بــ ( الكتاب)، وهم صلاح البكري، وسعيد باوزير ومحمد أحمد الشاطري، ومحمد عبد القادر بامطرف، فأما البكري فرأى المؤلف أنه يضع السلطان صالح في مرتبة قريبة من الرسل !! وأنه قد جنح إلى أسلوب مندفع يفتق للموضوعية، وهو في حقيقته حكم مندفع ومرسل، سار فيه مع الموجة النقدية التقليدية عن البكري كما أشرنا مسبقا .

أما باوزير فرأى أن حديثه عن السلطان صالح لا يخلو من حماسة، ولا يخلو أيضًا من نقد عابر و” أن في حديثه بعض التبرير عندما يعزي التدخل الأجنبي لظروف قاهرة هي التي حتمته، وليس لموقف ثابت لحكام المكلا في التعاون مع البريطانيين”، وهو ليس تبريرا، بل هي فعلا ظروف قاهرة، وكان سياق كلام باوزير يشير إلى ما عرف باتفاقيتي الصداقة والحماية، أما الاستشارة فلا ، ومع ذلك فعبارة باوزير منتقدة عندي أيضًا.

ثم انتقد المؤلف قول المؤرخ الشاطري “فرضت استشارة مستشار منها”، بأن “الاستشارة لم تفرض، وإنما هي نتيجة مساومة بين السلطان والإنكليز”، وقوله صحيح برأيي، إلا إذا كان الشاطري يريد القول بأنها فرضت على الوطن، وليس السلطان الذي إنما أتت برضا بل بطلب منه، ومع ذلك فقد وصف المؤلف رأي الشاطري بأنه كان “أكثر اتزانا في حديثه عن السلطان”.

ثم ختم بذكر رأي بامطرف في اتفاقيات التدخل البريطاني في الشأن الحضرمي، وأنها كانت بدعوى الإصلاح، وهي في حقيقتها سلاسل قيود مطلية ببريق الوعود، وعقب عليه بأن فيه تعسفا، ولم يبين لقرائه وجه التعسف الذي يعنيه، وإن لبامطرف مقالاً نشره آنذاك قبيل الاستقلال يكشف فيه بوضوح من هو المستفيد من تلك الحماية، ويقر فيه بأن المحمي في حقيقة الأمر ليس السلاطين، بل الإنجليز أنفسهم، أما السلاطين فكانت لهم عند بدء ظهورهم من القوة والمنعة ما يحميهم من خصومهم المحليين ، ثم تلاشت تلك الحماية عند الحاجة الحقيقية لها من قبل العرش القعيطي، بل سلمه العفريت البريطاني إلى مقام القوميين، وأبحر آخر سلاطينهم، وهو حفيد صالح، إلى غياهب السكون .

ومما له علاقة بمصادره أشار المؤلف إلى مقال منشور يتناول تقييما لدور ابن الصلاح السياسي، ذكر أن صحيفة (فتاة الجزيرة) هي من نشرته، لكنه اكتفى بذكر عنوان المقال دون ذكر اسم كاتبه، بل أغفل بيانات الصحيفة، فلا رقم العدد ولا سنته دون أن يفسر ذلك الإغفال، وهو الرجل الأكاديمي العارف بأهمية ذلك التوثيق .

(4)

ومما ورد في الفصل الثالث أيضًا من الكتاب غيرما جرى ذكره، هو إشارة المؤلف لبعض الشخوص المؤثرة التي عاصرت ابن الصلاح، ومواقفه منها ولاسيما رجل المال والإحسان أبو بكر بن شيخ الكاف والمستشار البريطاني دبليو إتش إنجرامس.

ووقف المؤلف عند وصف ابن صلاح للكاف بأن نفوذه كان يقتصر على المال، وليس سياسيا، فسارع بالقول بأن “في هذا شيئًا من التقليل المكانة الكاف”، ولا نعرف لماذا فيه تقليل؛ فالمؤلف لم يألف تفسير انتقاداته، وكثيراً ما يبتسر مواقفه من ابن الصلاح، أو ممن يناقشهم ممن عاصروه من المؤرخين، دون تفسير أو تعليل على طريقة “إن بغيتوه شلوه… وإن ما بغيتوه خلوه” .

فالحال إن الكاف لا يمثل سلطة لا كثيريًا ولا قعيطيا، والمال دوره ليس هينا، والقول بأن نفوذ الكاف يستند على ثروته الطائلة ليس في تقليل من شأنه ولا من أدواره في المشهد الحضرمي آنذاك، بقدر ما هو تقرير حال أتى من شخصية معاصرة ومشاركة في الحدث، وصانعة له تعرف أن أبا بكر الكاف يمتلك عقلية واعية وفكرا مستنيرا، وفوق ذلك يتمتع بحظوة روحية كونه ينتمي للبيت العلوي المهيمن على الشأن الديني المصبوغ بالتصوف آنذاك، وإذا كانت ذلك الفكر، وتلك الوجاهة، يشـترك فيها شخصيات أخرى مع الكاف، فهذا لا ينفي بل يؤكد أن حركته في المشهد وحضوره فيه إنما يعتمد في الأساس على ما تحت يديه ورهن تصرفه من ثروة مالية طائلة .

أما ما يتعلق بإنجرامس فتناول المؤلف علاقة ابن الصلاح به، فعرضها في صورة مغلفة بالغموض والسلبية، ومن ذلك صلة ابن صلاح بالوضع في المكلا حيث مركز الحكم القعيطي قرأى المؤلف أن إنجرامس “لم يعجب بهذا الوضع، أي ضبط ابن صلاح لأحوال السلطنة أثناء تعيينه نائبا عن عمه السلطان صالح، ولم يبين لِم لمْ يعجبه ذلك، أهو نكاية في ابن الصلاح، وعدم الرغبة في إظهار قدراته القيادية والسياسية، أم كراهة لاستقرار أوضاع السلطنة كلها؟ ورأى المؤلف أن إنجرامس حينها سلط ضده جميع خصومه السياسيين لإعاقة مساعيه، ثم تصدى للأمر بنفسه ما بتدع قضية نزاعية بين السلطنتين لإشغال ابن الصلاح بها، لكن هذا أدراك المخطط، واجتهد في التهدئة حتى اقتنع إنجرامس بوجهة نظر ابن صلاح حسب تعبير المؤلف، والفعل اقتنع لا يدل على عقلية تآمرية، وكان ينبغي أن يحل محلها الفعل “رضخ ” أو “خضع ليدلا على أن ابن الصلاح قد أفحم إنجرامس، وأبطل دافعه للفتنة، أما استعمال الفعل اقتنع فيدل على أن الأمر كان مشكلاً على المستشار وليس متعمداً لإثارة ذلك الإشكال بقصد الوقيعة كما صور المؤلف .

ومما يدخل في تلك العلاقة القلقة التي رسمها المؤلف بين الرجلين أنه يرى أن إنجرامس قد تناقض من حيث اعترافه بدور ابن صلاح في إنجاز الصلح والسلام في حضرموت في الثلاثينيات، فهو أولاً اعترف به حسب رأي المؤلف، دون أن يضع مرجعا يدل على ذلك الاعتراف، ثم إنه أهمل ذكر دوره فيه أثناء محاضرة ألقاها من تلك التجربة، وهنا قال المؤلف: “هذا أمر يثير الدهشة، ويثير الشكوك حول مصداقية إنجرامس ككاتب”، لكن نقول إن المحاضرة غير الكتابة: فالمحاضرة محسوبة بظروف إلقائها، ومكانه، وبإيجازها، أما الكتابة فغير ذلك تماما، ولأن المؤلف لم يبين تاريخ الاعتراف من قبل إنجرامس أهو بعد تاريخ المحاضرة أم قبله، أفي محاضرة أخرى أم في كتاب أم تقرير، فإن الحكم بعدم مصداقية إنجرامس وبتناقضه غير وارد، بل ولا حتى تهمة الإغفال المتعمد.

ومما يندرج في الفعل السياسي أن المؤلف أشار إلى تأسيس ابن الصلاح الحزبين سياسيين، ثم قال: “الأحزاب لا تنشأ بموافقة السلطة؛ لأنها تسعى إلى تغيير تلك السلطة أو معارضتها”. ونسي أنه حتى الدول العريقة في الديمقراطية بها قوانین تنظم قيام الأحزاب وتصدر تراخيصها، وذلك بداهة يستلزم موافقة الدولة على إنشائها، مع أنها تسعى، سعى جديا للمعارضة والتغيير، ومن ثم فلا ضير إن كان ذلك الحزب يسعى في الحصول على موافقة الدولة لإنشائه . ومما له صلة بالفصل الثالث هو محاولته لتفسير سبب إطلاق لقب (الريضة) على القطن، فقال: “مأخوذة من كلمة (الراضة) ومعناها التريث”، بينما نجد أن كلمة (الريض) أوسع دلالة من كلمة الراضة، فهما وإن توافقتا حرفًا تباينتا معنى، وإطلاقها على المدينة بعيد عن معنى التريث الذي في (راضة)، وإنما المعنى المناسب لها هو المستقرة المطمئنة المستوية أوضاعها، وهو موجود في كلمة ريض، فلكلمة الريض في اللهجة استعمالات لا يصلح فيها استعمال كلمة الراضة، وهي لا تفيد معنى التريث، ومن أمثلة دلالتها على الاستقرار والاطمئنان والتسوية قولهم: (بقعة ريضة)، أريض الشغلة) (تريض) وهكذا .

(5)

حمل الفصل الرابع عنوان ابن صلاح والصراع المتشعب، بدأه المؤلف بالإشارة إلى هواجس السلطان صالح من ابن الصلاح، فقدراته تجد هوى لدى السلطان، لكنها تثير في نفسه مخاوف من ذلك الأمير المقتدر الطموح”.

ويبدو أن كفة المخاوف قد رجحت أخيرا لدى السلطان بعد أن نقل ولاية العهد لنجله عوض بعد أن لم يظهر ابن صلاح حماسه لابن صالح. وهنا عرض المؤلف رسالة يبين فيها ابن صلاح موقفه من عملية نقل الولاية في هرم السلطة ومما ورد فيها قوله : “المستقبل للشعب والرعية هم الذين لهم الحق”، فعلق المؤلف مشيرا إلى هذه العبارة يقول: “لا تخلو الرسالة من طوباوية، عندما تتحدث عن حق الشعب والرعية في واقع ليس فيه تلك الأحلام”، وهو لاشك تعليق مجحف، بينما كان ينبغي هنا الإشادة بالرجل، والتنويه بما تحمله الرسالة من عقلية حرة ومثقفة عن كاتبها، وما يمتلكه من أفق واسع، ورؤية ثاقبة تحسن قراءة واقعها، ولا تخالفه، ولكنها القراءة الاستشرافية لا الآنية المحدودة، فهي وإن كانت تتجاوز الواقع المحلي بصورته الوقتية الضيقة، إلا أنها تقرأ الواقع في بعده الأوسع، ومداه الأبعد، ومحيطه العام لاسيما مع اطلاع الرجل على حركة العالم من حوله أنذاك، وعلمه أن واقع حضرموت لن يكون بمعزل عنه، وواقع تحت تأثيره بشكل أو بآخر، وهي الرؤية التي أثبتت الأيام صدقيتها، بل أصبحت واقعا ملموسا بعد أقل من عقد ونصف من عقد الولاية لابن صالح، وأقل من سنتين ونصف من رحيل ابن صلاح .

ونعني هذا الحراك الشعبي والنخبوي الذي بدأ منذ عقد الأربعينيات، وبلغ ذروته في نهايته بالصدام المباشر مع الإرادة الشعبية التي تجاوزت الطبقة الحاكمة والنخبوية على السواء وهو حراك بكل تأكيد لم يتشكل مصادفة، أو في حينه، أو هو ابن وقته وظرفه، بل هو وعي نما وتشكل عبر سنوات ممتدة، أدركه ابن الصلاح بنور بصيرته، وحسن قراءته لما يدور حوله وأثبت أنه ليس من الشخوص الذين ينتظرون الأحداث وينفعلون بها بل ممن يرونها مقبلة فيوطن نفس ه وأمره لها ولتداعياتها، هكذا يكون إنصاف الرجل بعيدا عن عقد الطوباوية والخوائية المزعومة.

تلك الرسالة كتبت سنة ١٩٣٦، أي عقب الإعلان عن تغيير الولاية، ثم عرض المؤلف رسالة أخرى كتبت سنة ١٩٣٩، فرآهما متناقضتين فابن صلاح في الأولى “يقف ضد السلطان والإنجليز”، وفي الثانية “يقف إلى جانب السلطان”، لكن بالعودة للرسالة الأولى نجده لا يقف ضدهما بقدر ما يعبر عن رأي في الموضوع وليس موقفًا منه ؛ لأنه قال: “بصرف النظر عن هذا وذاك”، أي شرعية الوصية وتحويل الولاية من عدمها، أي أنه لم يحدد موقفا، بل عبر عن رأي ورؤية، إذن فلا تناقض . ثم قال المؤلف: لا تنسجم مثالية الرسالة الأولى مع براغماتية الرسالة الثانية، هذان الموقفان المتضاربان يثيران الشكوك”، ولم يقل لنا ما هي هذه الشكوك، أو يضرب مثالاً عليها، ولم يوضح طبيعتها، بل لم نفهم هل هذه الشكوك قد ثارت في ذهن السلطان حينها، أو تضاربت في ذهن المؤلف عند تأليفه للكتاب فالرسالة الأولى ليست مثالية، ولا نتضارب مع الثانية، فابن الصلاح لم يعلن في رسالته الأولى عن معارضة أو عصيان، حتى نقول بالتضارب، أو حتى بالتراجع، ثم إن بين الرسالتين نحو ثلاث سنوات، كان من الطبيعي خلالها تغاير الأسلوب في الكتابة وطريقة الطرح، ومن ثم أتت الرسالة الثانية لتتعامل مع واقع حاصل، بغض النظر عن اختلاف الوجهات، وتباين الآراء الشخصية.

كل ما في الأمر أن السلطان صالح قد انزعج من رسالة ابن صلاح الأولى، وما احتوته من رأي أو رؤية حول نقل ولاية العهد لابنه، وهو أمر يدرك السلطان نفسه أنه ليس بالهين في ذاته، وفي ما يترتب عليه سياسيا في مستقبل حضرموت وفي مصير الحكم في الأسرة المالكة لهذا تعامل مع الموضوع وردود الأفعال منه بحساسية بالغة، ولاسيما من المقربين منه داخل الأسرة الحاكمة، وإذا كان معظم رجالاتها موجودين في المهجر فقد كان التأثر من الذين بداخل حضرموت، وعلى مقربة من الحدث والقدرة على التأثير أبلغ، وأبرزهم إن لم يكن أوحدهم صلاح بن علي، ومن ثم شكل ذلك إرهاصا دفع بالسلطان للتفكير جديا في التخلص منه بوصفه المنافس الأخطر داخل الأسرة الحاكمة، الذي يهدد استقرار العرش لابنه الذي يقل عنه كثيرا في دهائه وفطنته، وصار من حينها يتربص به وينتظر الفرصة ليتخلص منه، حتى تهيأت له الأسباب بعد نهاية الخصم السياسي الأول ابن عبدات .

ثم قال المؤلف فجأة وبدون مقدمات: “يبدو أن تحركات ابن صلاح السرية قد فاح أمرها ” !!، ولا يخبرنا ما هي تلك التحركات، ولماذا وصفها بالسرية، ولا كيف علم هو بها، ويبدو أنه تركها الحزر القارئ فأتت هذه الجملة مقطوعة الصلة بما قبلها وما بعدها، سوى بصيص من رسالة للكاف لا تفيد ما أراد، وقد رد عليها ابن الصلاح ونفى كل ما تضمنته ومع ذلك عبر المؤلف بصيغة الجزم عن ما هو مجرد شكوك وتخمينات لدى أطراف حول ابن صلاح، وتريد أن تلصقها به، ومن ثم صار المؤلف نفسه طرفًا من الذين ألقوا التهم جزافًا على ابن صلاح، فتخلى بذلك عن حياده كمؤرخ لتلك الشخصية المؤثرة في ذلك الظرف التاريخي الخطير من تاريخ حضرموت السياسي.

وفي الصفحة نفسها وصف المؤلف علاقة ابن صلاح وإنجرامس بـ الانسجام التام في السنوات الأولى”، ولم يحدد مقصوده بالسنوات الأولى، وكنا قد رأيناه يحكي لنا كيد إنجرامس للأمير لدى توليه نيابة السلطنة، ثم علل تعكير صفو علاقة الإنجليز به بانحيازهم للسلطان في صراعه معه، بينما هو تعكير يفترض أنه أتى بالأصالة منهم له: لأننا إذا عللنا صراع السلطان مع الأمير لسبب ولاية العهد، فإن هذه بقدر ما تهم السلطان فمعاهدة الاستشارة المرتبطة بها تهم الإنجليز بشكل أقوى بكثير.

(6)

وبالانتهاء إلى الفصل ما قبل الأخير من الكتاب والمخصص للعلاقة بين ابن صلاح وابن عبدات، ثم تطور الأمر إلى المحاكمة نرى المؤلف يفتتحه بذكر معلومات عجيبة عن ابن عبدات معطلة عن المرجع الذي يسندها أكان مكتوبا أم شفاهيا.

كمثل شربه للماء في قدح مصنوع من قرن الخرتيت (وحيد القرن)، لكونه يمتص السم !! ثم لحقها بتناول علاقة أمير الغرفة بالإنجليز ذاكرا عنها روايتين سارع بالطعن فيهما الشفاهية مصدرهما، وكذلك لأنها صادرة من أنصار ابن عبدات، مع أن كونهما صادرتين من أنصار ذلك الأمير أحرى بأن يقويها لا أن يضعفها؛ إذ يصبحان أشبه بالإدانة له بعلاقته بالإنجليز، سواء بسواء من يشاغبهم من سلاطين حضرموت المرتبطين بصورة معلنة معهم، وليس بثائر كما يريد أن يصور نفسه، أو يصوره من سانده، أو من يتعاطف مع صموده من المؤرخين.

ولم يتمكن المؤلف هنا من العودة إلى أهم مصدر في تلك المسألة التاريخية الجدلية، وهو كتاب المؤرخ، وشاهد عيان على الحدث، إنه كتاب (الإقطاعيون كانوا هنا) لمحمد عبد القادر بامطرف مع توافره حينها، فبامطرف كان هو من يقوم بوظيفة المترجم للمفاوضات المباشرة بين الإنجليز وابن عبدات، وخلالها عرض هذا عليهم الاعتراف بغرفته كدولة حضرمية ثالثة مقابل عدم ممانعته من الخضوع لحمايتهم تصنيع صنويه القعيطي والكثيري.

وفي موضع آخر أورد المؤلف وصف المؤرخ سعيد باوزير لابن صلاح بأنه “شديد العطف على الحركات التحررية، فعلق عليها بأن تواصل هذا وعلاقاته إنما كانت مع حكام السعودية واليمن، وهؤلاء لا يشكلون منابر لحركات التحرر”، وأن تلك الحركات “لم يشتد ساعدها إلا بعد الحرب العالمية الثانية”، وطبعا كان ابن صلاح حينها رهين السجن والمرض، وخلص المؤلف من ذلك إلى أن ما ذهب إليه باوزير “لا يعدو كونه تعليقا عاما، وليس تحديدا لموقف سياسي”، ونقول إنه ليس بالضرورة أن يقصد باوزير بما وصفه بحركات التحرر تلك التي برزت بعد الحرب العالمية الثانية، بل هو أراد بالتحرر معناه الواسع المتضمن الانعتاق عن مظاهر التدخل الأجنبي من احتلال أو تبعية مباشرة وهو أمر يصدق على حكام السعودية واليمن مقارنة بسلاطين الجنوب وحضرموت الذين يرسفون في أغلال الحماية البريطانية، التي وصفها نظيره المؤرخ بامطرف بالسلاسل الذهبية، بل إن إمام اليمن كان ينظر له عربيا في تلك الحقبة بانه بطل تحرير لبلاده من الأتراك والإنجليز على السواء، باعتراف من ثاروا عليه لاحقا، إضافة لذلك أن حركات التحرر إذا كانت عربيًا قد تأخرت حتى بعيد الحرب العالمية الثانية، فإن وجودها عالميا كان أسبق، وباوزير لم يخص العربية في وصفه.

وابن صلاح، كما رأينا من قبل، كان واسع الاطلاع الأحوال العالم، ولاشك أنه قد اطلع على كتابات رواد النهوض العروبي والإسلامي منذ أواخر القرن التاسع عشر، والداعية للانفكاك عن الاستبداد والخنوع للأجنبي، سواء في بعض المجلات العربية نثرا وشعراء أم في كتب أمثال الأفغاني والكواكبي والحصري، والتي شكلت مهادا لحركات التحرر والثورات العربية والتي منها ما كان مبكرا كثورة ۱۹۱۹ في مصر مثلاً، ا وظهور زعماء مرموقين آنذاك كسعد زغلول ومصطفى كمال وغيرهم، وقرأ عن التفاعلات المبكرة للقضية الفلسطينية التي كان الحليف البريطاني أبرز صانعي فصولها، ومن ثم فإن المؤلف هنا بدا ضيق الأفق والصدر على ابن صلاح وأستاذه باوزير معا .

وبعد هذا كله يأتي المؤلف ليتبرع بوصم ابن صلاح بصفة غريبة، فوصفه بأنه “سياسي يعمل مع الإدارة البريطانية الاستعمارية” !!، وهو ميسم يبرأ منه ابن صلاح، ووصف غير دقيق لعلاقته مع ممثل بريطانيا في المنطقة، وما تعرفه عن ابن صلاح أنه كأمير للقطن غير مرتبط بأية رابط سياسي أو إداري مع الإنجليز وإنما السلطنة في المكلا هي المرتبطة أو المربوطة بهم، وهو على أي حال ليس موظفا فيها بـ المفهوم الإداري، ولكنه يتعاون مع الإنجليز، وتحديدا إنجرامس، بارتباط شخصي أكثر من كونه إداري في مسائل راه ابن صلاح تخدم البلد، كالسلام الاجتماعي والصلح القبلي مثلاً، أما الارتباط الإداري أو السياسي المباشر فلا.

ثم تناول المؤلف آراء ابن صلاح عن ابن عبدات ورؤيته لحركته أو موقفه منها، وبادر بالقول إن الأول قد كشف بعضا من تلك الآراء في لقاء جرى بينه وإنجرامس، لكن دون أن يخبرنا متى كان ذلك اللقاء، وملابساته، ولاسيما مع ما سبق أن أكده من تراوح العلاقة بين هذا الأمير العربي وذاك المستشار الإنجليزي.

وكشف لنا عن بعض تلك الآراء من نصوص رسالة لابن صلاح بعث بها لأحدهم، ومما جاء فيها: “الأشياء لن تتحقق إلا بالحكمة والسياسة”، وأن “من تكلم أو سوف يتكلم خاف من السبة، أو يحملون كلامه بأنه مقصر”، وصار المؤلف يدفع بتساؤلاته حول تلك الآراء وقراءته لها إلى أن الأمير متعاطف مع ابن عبدات، وأن موقفه منه متأرجح بين التأييد والحذر، ولم يبين لنا كيف توصل إلى معرفة ذلك التأييد المزعوم، قد يمكن القول بأن الرجلين يشتركان في موقفهما السلبي أو المتحفظ تجاه السلطنتين، وسلوك حكامها، لكن لكل منهما منطلقاته، فابن عبدات طامع منافس، وابن صلاح معارض مصلح، وشتان بينهما، أما القول بأنه كان يرى في حركة الغرفة مخرجا وبشرى وفق أفكاره المثالية” كما عبر المؤلف، فهذا فيه اتهام صارخ للرجل بالغفة، وبالاندفاع نحو المجهول، أو بنقص خطير في معلوماته عن جاره الثائر المزعوم، واغترار ساذج به، بمعنى أنه ليس على اطلاع بعلاقته هو الآخر مع الإنجليز الفاترة علاقته معهم .

إن الرجل كان مجاورا للغرفة، وتصل إلى آذانه أصوات مدافعها؛ لذا كانت الاتفاقية المعقودة بين الأميرين تعني أمانًا لمنطقته، وتشكل خط رجعة تستفيد منها السلطنة القعيطية بغض النظر عن الموقف الحالي لحكومتها وحليفها البريطاني من التحرك الغرفوي، وذلك في حال تحقق الهزيمة لمحور بريطانيا في الحرب الكبرى المندلعة بأوروبا آنذاك، والتي كانت في بدايات أوجها الذي شهد الصعود الألماني، واكتساحات هتلر المرعبة، ومن ثم كان من مصلحة السلطنة القعيطية القيام بتلك الاتفاقية التي بادر إليه ابن صلاح من طرف واحد، لعلمه بحرج حاكم المكلا من اتخاذها لما يحيط به من قيود والتزامات، ولأنه جزء من العائلة التي يهمها مصلحة السلطنة كإنجاز أسري قبل أن يكون ككيان إداري سياسي، دون النظر المواقف شخوصها الزائلين.

ومما يدل على أن الاتفاقية إنما هي شكلية ومرحلية أن ابن صلاح لم يبادر إلى كشفها عند علمه بقرب الهجوم الكبير على الغرفة بنهاية الحرب العالمية الثانية التي ترجح فيها محور بريطانيا، فلم يلق للأمر بالا، وليس ذلك صنيع المتأمر القلق، وعند انكشافها بادر للذهاب إلى المكلا للتوضيح والإفادة، ولو كان الرجل في نيته التآمر حقيقة لكان بادر إلى كشفها قبل السقوط النهائي لحليفه، أو لكان رفض الذهاب للمكلا، واعتصم في معقله بالقطن بأهله وعزوته، أو ربما حاول الهرب بطريقة أو أخرى، أو التجأ سياسيا لحليف آخر بعلاقاته الواسعة وسمعته الحسنة، مع أطراف كثيرة في الداخل والخارج كالرياض أو صنعاء، اللتين ركز المؤلف على علاقة القطن بهما، لكن واضح أن ابن صلاح كان واثقا من نواياه، ومن خلو ساحته. وفي المكلا ذكر المؤلف أسباباً مختلفة لعدم استجابة الحكومة لدفاع ابن صلاح عن نفسه ومواقفه، كنوع من التخمين والحدس، لكنه نسي أهمها برأيي، وهو أن السلطان صالح وجد فرصة ثمينة للتخلص من ألد خصم له أو بالأحرى أشد خصم ومنافس مرتقب لابنه السلطان المنتظر، الذي يقل عنه دهاء وخبرة بدرجات، فكان من مصلحة ابنه أن يقوم أبوه تنظيف طريق مستقبله نحو الولاية من الخصوم، ولاسيما في إطار الأسرة المالكة، وربما رأى في ذلك مصلحة لاستقرار السلطنة كلها، من أي صراع أسري قد يندلع بين الابن وابن العم، ضمن ما وصفه المؤلف بكرة الغدر التي كان صالح نفسه أحد راكليها عن ابن عمه عمر ومن قبله جده بر كلها عن ابني أخيه عبد الله وكل منهم كان يصوب تلك الكرة نحو شباك العرش القعيطي حتى تهرأت وقل مثل ذلك للإنجليز الذين ناصبوا ابن صلاح العداء مبكرا لما أنسوه منه من ميول وأفكار مشرقة، لا تصب في مصلحة مصالحهم الاستعمارية في المنطقة.

وفي هذا السياق الكئيب أورد المؤلف رسالة موجهة سرا من السلطان صالح إلى ابن صلاح، استخلص منها أنه كتبها عند قيام الأخير بالسماح للحموم بالتجمع في منطقته، وهم يعدون من أعداء القعطة، وحلفاء الغرفة، ولكن نص الرسالة لم يشر للحموم، فضلاً عن تجمعهم المزعوم، ثم عاد المؤلف ليشكك في تاريخ كتابتها، ثم خلط شكوكه بشكوك السلطان ليتضح لنا منها أن صالح بات يتوجس من العلاقة بين القطن والغرفة، ونص الرسالة لا يتحمل تلك الشكوك والهواجس من جهة السلطان تجاه قريبه الصعب، بل العكس هو الصحيح كما اعترف المؤلف نفسه، ومن ثم تناقض قوله تجاه الرسالة، فمن جهة يثبت من خلالها أن علاقة السلطان والأمير لا تزال متينة، ومن جهة أخرى يثبت من ثناياها تلك الشكوك؛ لما تضمنته من تحذير من لجوء ابن عبدات للاحتماء به أو بأحد رؤساء يافع، وذلك التحذير أتى لعلم صالح أن ابن صلاح لا يرى نفسه ملزما بالتبعية لتوجيهات المكلا، وله آراؤه السياسية المستقلة.

قدم المؤلف تساؤلات عن سبب حضور ابن صلاح للمكلا، ونراه يعمد إلى التقديم والتأخير في تسلسل بعض الأحداث، فهو لم يعرض المذكرة التي رفعت للسلطان صالح إلا بعد تناوله الحدث المحاكمة وإقامته في الشحر، ثم أتى ذكرها وكأنها رد فعل لقرار المحكمة، حيث قال المؤلف : “… ولم يقف علي بن صلاح مكتوف الأيدي”، وكان في تلك المذكرة أجوبة لتساؤلات المؤلف حول حضور الرجل للمكلا، ومنها أنه فعل ذلك مبادرا؛ ليثبت أنه غير متلبس بخوف من فعل شراً، وليقدم المذكرة الدفاعية والتفسيرية، وليبين أنه ليس هاربا أو معتصما بمدينته، وكأن لسان حاله يقول: ليس لدي ما أخفيه، أو أخشاه .

ومن ما بينته تلك المذكرة حول الاتفاقية أنها أتت كتظاهر بالصداقة، في وقت رأيت فيه أن مصلحة الحكومة والبلاد تقتضي ذلك”، وكان تاريخ التوقيع عليها هو أغسطس ١٩٤٠، أي والحرب الكونية في أول شبوبها، وحينها أظهرت ألمانيا النازية تفوقا حربيًا، بينما تضعضت بريطانيا، وسقطت فرنسا، وبين الروس والألمان معاهدة عدم اعتداء، أي أن سقوط بريطانيا كان محتملاً، وهي التي تتكئ عليها السلطنة. ومما قاله في المذكرة أيضًا: “فقد استفحل أمر ابن عبدات… وتفاديا للأخطار رأيت من الواجب علي أن أجامل ابن عبدات”، وهذا يتوافق مع رسالته التي أوردها المؤلف من تقبل ووصفها بالواقعية، وقد كتبت في عام التوقيع نفسه حيث قال: “الأشياء لن تتحقق إلا بالحكمة والسياسة” وذلك على أثر المحاولة الأولى الفاشلة لاقتحام الغرفة، لكن المؤلف غفل عن تلك المقارنة الجوهرية بين المذكرة والرسالة، فلم ينتفع بالمداد الذي أساله .

ثم ختم المؤلف كتابه بفصل دامع عن منفى ابن صلاح، ومرضه الذي حال إلى رحيله المحتوم، أعقبه بخاتمة وضع فيها الرجل في ميزان غلب عليه التأرجح بين ثنايا المشهد الحضرمي المأزوم، الذي عاصره ابن صلاح، فهو قد عاصر أقوى شخصيات ذلك المشهد، وعايش أقوى صراعاته السياسية والاجتماعية والفكرية معترفا بأنها جميعا محل جدل لم يحسم، لكن المؤلف ما زال يطارد الأمير أو روحه بهواجسه ومما قاله أن سبب مشاكل ابن صلاح يعود لأمرين، هما: اعتداده بشخصيته وطموحه، ولم يلبث قليلاً حتى جعل ذلك الاعتداد نوعا من التعالي وهما مفترقان وأن الرجل لطموحه اشراب نحو السلطة”، وليس في الكتاب كله ما يدل على هذا الاشرئباب سوى ظن المؤلف واستنتاجاته النابعة من هواجس الحيادية وليس الوقائع الحقيقية.

وبدورنا نختم إلى القول بأن كل ما تقدم إنما يدل دلالة يقينية، ودون التهوين من جهد الدكتور القدال رحمه الله، والأستاذ القعيطي رعاه الله، على أن تاريخ أمير القطن لم يكتب بصورة نهائية، وأن الكلمة الفاصلة أو المقاربة في تفسير مواقفه السياسية لم تسجل بعد، وما زال ذلك الأمير المكلوم، والمصلح المظلوم بحاجة ماسة لباحث يدرس تاريخه دراسة أكاديمية واعية، بعيداً عن عواطف الأبوة وهواجسها، وبعيدا عن الأحكام المسبقة، والآراء المرتبكة.